01 鲜衣怒马

用现代人的眼光来看,杜甫的家庭背景大抵也当得起一句“官二代”。

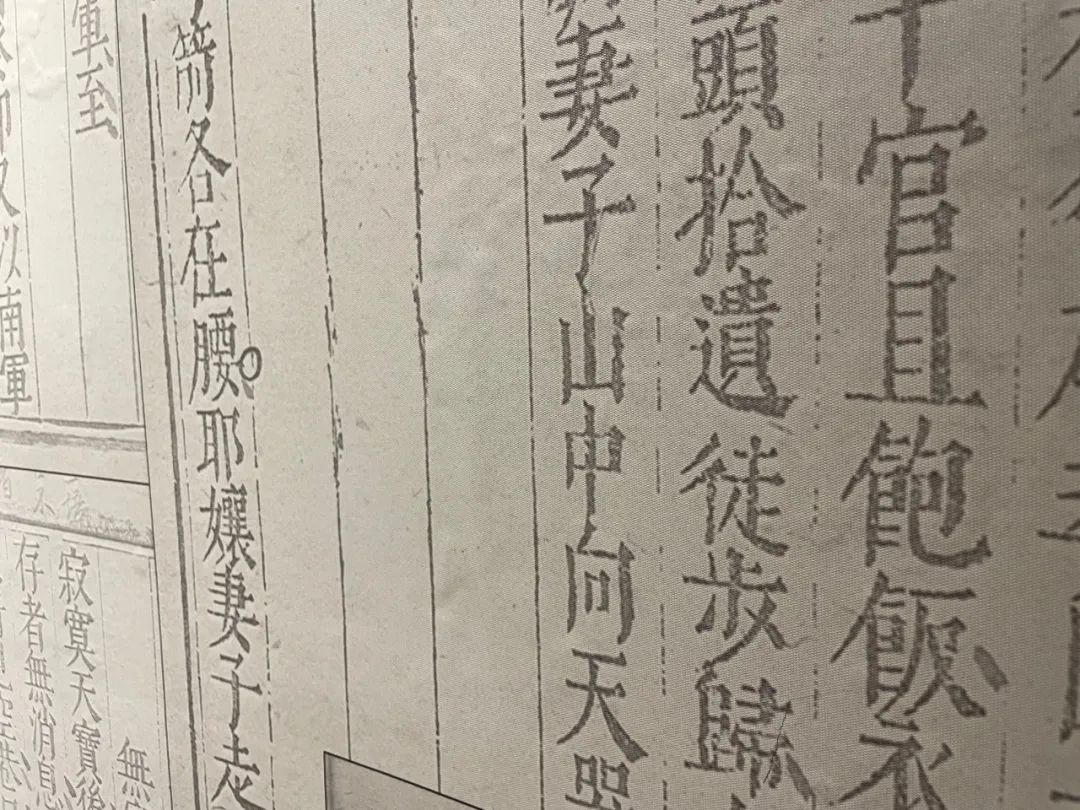

往远一点讲,杜甫祖上曾出过御史中丞杜周。史书记载,杜周初为廷史时,只有一匹劣马傍身,但后来当御史大夫的十余年间,他的家资累积已达“巨万”。杜周的子孙相继为高官,终西汉之世,簪缨不绝。

朝近一点看,杜甫与杜牧同为名将杜预之后,祖父杜审言是唐高宗咸亨进士,其父杜耽官拜前凉军司马。其母崔氏也出自有名望的世家大族。

在这样的官宦世家长大,少年杜甫的生活过得安定富足。他早早地便展现了惊人的诗词天赋,所谓“七龄思即壮,开口咏凤凰”。跟着自己的父亲,杜甫五岁就在河南郾城看过公孙大娘的剑器浑脱舞,在洛阳岐王李范宅里听过李龟年的歌声,在洛阳北邙山欣赏过画圣吴道子画的五圣尊容。多姿多彩的生活贯穿了杜甫的少年时代,他自己《百忧集行》中是这样描述这段生活的,“忆年十五心尚孩,健如黄犊走复来。庭前八月梨枣熟,一日上树能千回”。

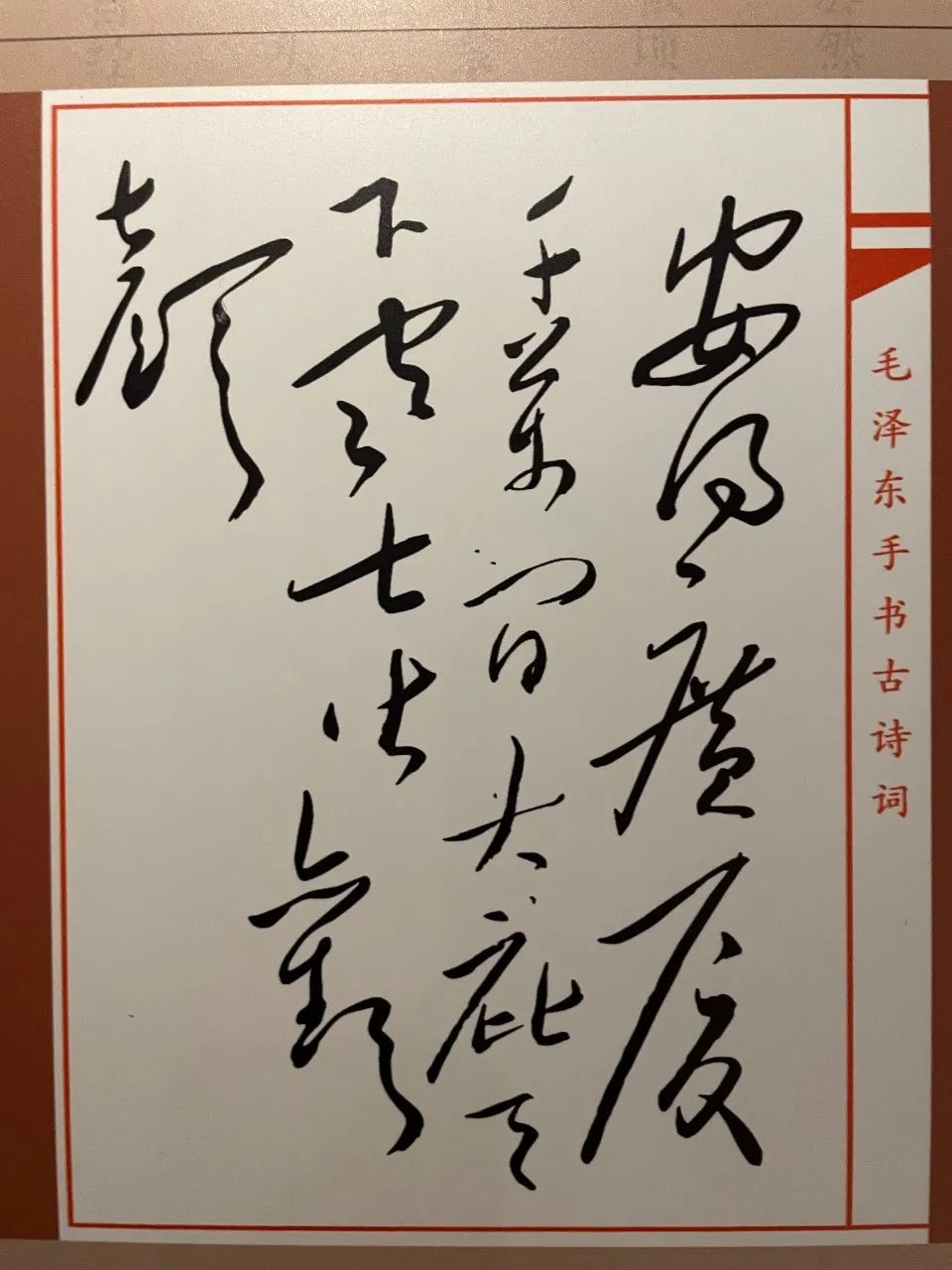

与杜甫的“灵魂伴侣”李白一样,他十几岁的时候就开始向往四处游学。于是在杜甫十九岁那年,他出游了郇瑕(今山西临猗),从而开启了漫长的游历生涯。吴越(今江浙地区一带)、洛阳、兖州、梁宋(今河南开封商丘一带)、齐州(今山东济南)……在十几年的时间里,杜甫游遍大江南北,过着裘马轻狂的快意生活,留下了“会当凌绝顶,一览众山小”的千古名句。

此时鲜衣怒马的杜甫恐怕怎么也想不到,这样四处游荡的生活会伴随他一生。在他的后半生里还有无数次迫不得已的“游历”在等待,直到他躺在潭州去往岳阳的一条小船上才终止。

02 生不逢时

游山玩水的日子在杜甫35岁时戛然而止。随着家道中落,接下来他将面临一系列“中年危机”。

天宝六载(747年),玄宗诏天下“通一艺者”到长安应试,35岁的杜甫也来到长安参加考试。在长安的十年间,杜甫为谋官历尽艰辛,受尽屈辱。大到受骗上当被权相耍弄,小到残杯冷炙,蔬食不饱。在杜甫36岁那年,他参加了玄宗的特科考试。但是这次考试被权相李林甫操纵,竟一个不取,反倒上表祝贺玄宗,称“野无遗贤”。

杜甫兴冲冲地千里而来,却灰心丧气而去,身心受到了无情的愚弄。直到八年后的天宝十四载(755年),杜甫才被授予一个河西尉这种小官(“河西尉”是正九品下,一个在陕西合阳县负责庶务的官员)

此时杜甫已经四十四岁了,为了生计他不得不接受这所学无用之职。上任途中,杜甫往奉先(今陕西省蒲城县)省家,他刚刚进到家门就听到一阵撕心裂肺的哭泣声,原来小儿子饿死了。我想此时杜甫的心中一定百感交集,所以悲愤之中写下了,“朱门酒肉臭,路有冻死骨。荣枯咫尺异,惆怅难再述。“

杜甫恐怕想不到,这样的不顺遂的生活仅仅才是个开始。后面的年月他将无暇顾忌自己的仕途,只能日日为吃饱肚子而四处奔波。

公元754年,杜甫家居长安城南的少陵,由于长安发生了特大雨灾,米价飞涨,杜甫在长安无法生活下去了,只好把妻儿迁到长安城北的奉先县去谋生。没想到自己的小儿子还是活活被饿死了。最悲惨的时候,杜甫一家人为了生计一年搬了四次家。

乾元二年(759年)夏天,关中闹了一场大旱灾,杜甫穷得实在过不下去了,被一封信忽悠到了同谷,发现被骗后又流亡到四川成都,在朋友帮助下搭建了一座草堂,才算勉强安定下来。开始了他后半生里为数不多的几年安稳生活。

03 草堂生活

“杜甫草堂”后世被视为中国文学史上的“圣地“,岂知当初杜甫这小小的一座草堂,一砖一瓦,一草一木,一桌一椅都是好友帮忙凑出来的。

关中闹了一场大旱灾,杜甫穷困潦倒快过不下去了,只得带着一家老小流亡到成都,投奔好友。

初来成都杜甫寄居于草堂寺,幸好左邻右舍都对其十分和善。“古寺僧牢落,空房客寓居。故人供禄米,邻舍与园疏”,便是当时杜甫生活的最真实写照。杜甫与这些邻居走动的小路两侧长满各种花草,杜甫在诗里称其为“花径”,这就是“花径不曾缘客扫,蓬门今始为君开“的由来。

在成都尹裴冕、彭州刺史高适、表弟王十五司马和剑南节度使严武的资助下,杜甫终于在成都的浣花溪畔建起了一座小小的草堂,得以安身。

草堂,就是一座用茅草搭建出来的小屋。杜甫草堂后世名气再大,最初也不过“诛茅初一亩”。这座草堂想必建造的不太结实,也就有后世著名的《茅屋里为秋风所破歌》。

草堂里的用具是萧实、韦班、何邕、徐卿等友人义赠,家里的开销是剑南节度使严武负担的。此时的杜甫作为百无一用的书生,难养一家老小。作为一位落魄的文人,还不起友人如此多的人情债。身居繁华的成都城和旖旎的浣花溪,杜甫不禁感叹道,“但有故人供禄米,微躯此外更何求?”

杜甫在成都生活期间与剑南节度使严武相交甚厚,严武曾多次邀请杜甫作他的幕僚,但均被杜甫婉言谢绝。后来杜甫大概觉得友情难却,终入严府任检校工部员外郎,“杜工部”之称便由此而来。

此时杜甫大抵已经对仕途彻底失望了。身处在“老妻画纸为棋局,稚子敲针作钓钩”的田园生活中,杜甫除了饮酒便是赋诗排遣心中的苦闷。

“肯与邻翁相对饮,隔篱呼取尽余杯。”

杜甫酒兴一起,便会招呼隔壁的大爷一起喝酒。大爷听到杜甫的招呼,隔着篱笆应了一声,两个人凑一些简陋的下酒菜,喝着没过筛的米酒,聊着家长里短的闲话。

“好雨知时节,当春乃发生。随风潜入夜,润物细无声。”

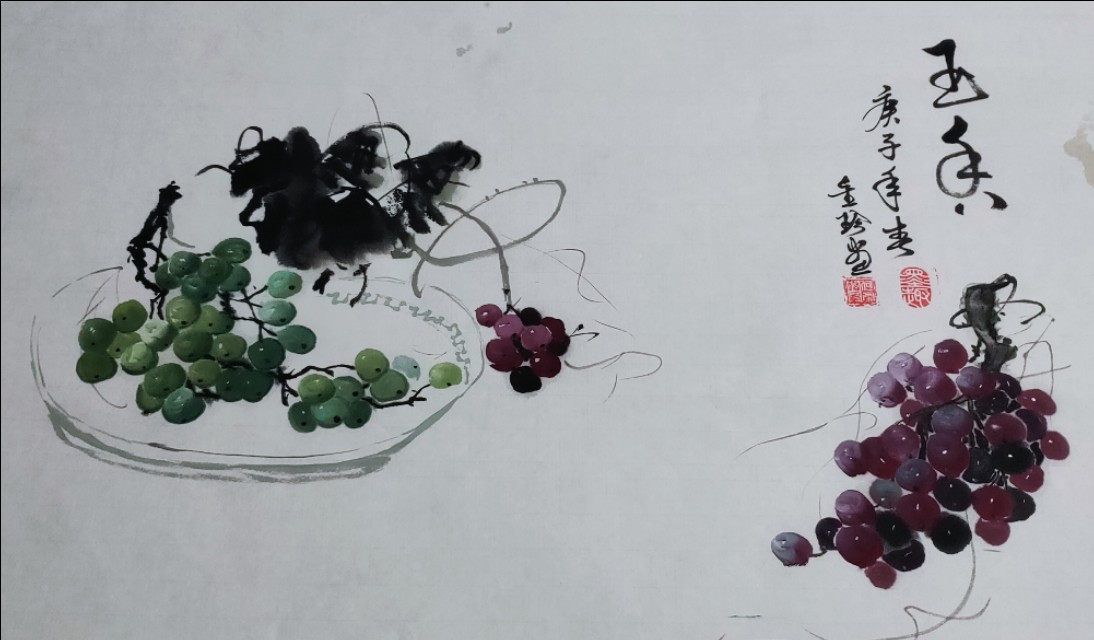

草堂的闲适让疲于奔命的杜甫能长长地喘上一口气。这一时期的杜甫不仅是那个忧国忧民的义愤之士,更是个寄情山水的邻家老伯。春夜喜雨、江畔寻花、留连戏蝶,成都宜人的气候,清新的景色,无时无刻不在滋润着杜甫的神魂。他品着无边风物、万物生灵的美好情韵,安享一家团聚的天伦之乐,寓居交游,赋诗题画。这时期杜甫共创作了约240余首诗歌,为后世留下了许多的千古名句。

宋朝有一位叫做葛立方的文人写道,“草堂之名,与其山川草木,皆因公诗以为不朽之传,盖公之不幸,而其山川草木之幸也。”

流落到成都的杜甫是不幸的,但成都的山水却因他而着染了诗意,有幸成为一方灵山灵水。

04 杜甫草堂

如果乾元年间的杜甫见到了草堂如今的模样,定会感慨万分。

严武死后,杜甫为了生计不得又开始了漂泊。没人居住的草堂很快就凋敝破败。幸好唐末诗人韦庄寻得轮廓犹存的草堂旧址,念着“欲思其人而成其处”,重新修建了茅屋,使得杜甫草堂得以保存至今。北宋元丰年间,吕大防在任成都知府期间,重修了草堂,并立祠绘像,使草堂成为了纪念性祠宇。元明清三代,草堂历经17次修葺,才有了今天的模样。

1949年之后,杜甫草堂进行了大规模修缮并对外开放。现今的草堂已经由杜甫初建时“诛茅初一亩”发展为占地面积达800亩。

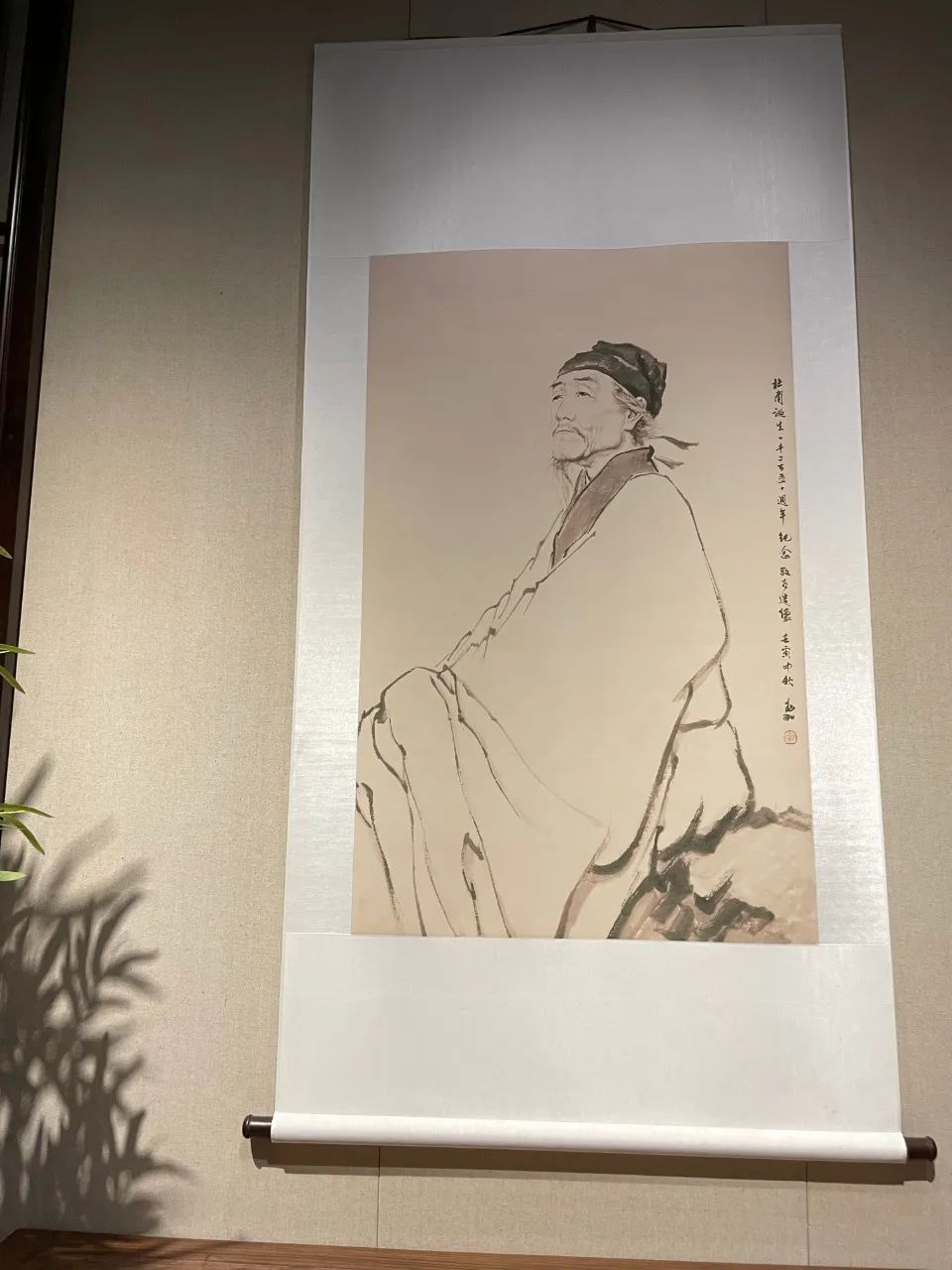

目前草堂旧址完整保留着清嘉庆十六年(1811 年)修葺扩建时的建筑格局,集纪念祠堂和诗人故居风貌于一体。草堂旧址内照壁、正门、大廨、诗史堂、柴门、工部祠排列在一条中轴线上,两旁配以对称的回廊及其他附属建筑,每重建筑都悬挂着大量历代名人题写的匾联以及诗文碑刻,安放着著名雕塑家创作的杜甫塑像。

我们代杜甫游览一番今日的草堂。

从杜甫草堂正门进入,迎面的门楣上挂着书有“草堂”两字的匾额,门联撰“万里桥西宅,百花潭北庄”。进大门,过石桥,便是“大廨”,这是古代官员办公的地方。“大廨”后面是“诗史堂”,再后面是“柴门”和“工部祠”。

“工部祠”与左右两侧的船舫型建筑——“恰受航轩”和“水竹居”,共同围成一个小小院落,极像某个大富人家的庭院。

少陵草堂碑亭,在工部祠东侧,它是一座以茅草作顶的亭子,内树有一石碑,刻有“少陵草堂”四个大字,为清康熙帝之子、雍正帝之弟果亲王允礼所书,已成为杜甫草堂的标志性景点。工部祠后有依据杜诗描写恢复重建的“茅屋故居”,重现了诗人故居的田园风貌,营造出浓厚的诗意氛围。

若是当年的杜甫住进了如今模样的茅屋故居,也不知还能不能发出“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”的感叹。

05 孤舟离川

永泰元年(765年)四月庚寅日,对杜甫来说是个大日子。这一天严武突患疾病,死于成都,时年四十岁。

在严府任检校工部员外郎的杜甫没有了饭碗,又只得为了生活四处奔波,离开了他居住近五年的草堂。

在《去蜀》一诗中,杜甫是这样记载成都的生活,“五载客蜀郡,一年居梓州。如何关塞阻,转作潇湘游。万事已黄发,残生随白鸥。安危大臣在,不必泪长流。”

为了生计,杜甫只得乘孤舟从川出峡,顺江而下。只是这一去,他终究没有再回来,没能回到故乡,没能寻到安定之地。我想此时浣花溪的那间茅草屋是杜甫心中唯一诗意温柔的陋室。

杜甫前半生以“游学”为名,过着裘马轻狂的快意生活,游遍了大唐的锦绣河山。他的后半生漂泊不定,经常衣食无着,以致老病无依,幼子饿死,长子病死。幸得有成都这一间小小的草堂,让他能喘口气。

我想当杜甫躺在那艘去岳阳的小船上弥留之际时,过往的一生定会像走马灯一般闪现。

杜甫这一辈子,出生于官宦世家,却没有身居庙堂的官气。在严武的幕府中只做过小小的检校工部员外郎,在朝之时最高也只做到了左拾遗,大多数时候他只是招呼邻居一起喝酒的杜老伯。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/954251686.html