酷暑什么最降温?

西瓜、一点点、喜茶、冰淇淋……

要Sir说。

都不如一部血统纯正的英式悬疑片。

《极地暗杀》

The Head

凭什么说它是“英式悬疑”?

它的故事,几乎完全遵循英国推理小说女王阿加莎的“暴风雪山庄模式”。

也称“孤岛模式”。

一群人被困在一个封闭的环境中,无法与外界取得联系,同时凶案发生,大家开始在内部找寻真凶。

这种模式经典在于,它和观众有着更强的互动性。

观众的快感来源,往往不是所谓真相大白,而是在观看过程中,亲身参与推理判断,体会人物。

氛围往往冷硬,凌冽。

《极地暗杀》则把这个“冷”做到极致。

Sir建议你把空调调高两度,开撸。

空间上的“冷”。

故事搬到地球“尽头”——南极。

那叫一个叫天不应叫地不灵。

无边的雪地,只有零星几个科考站。

故事主角,就是这座“北极星六号”国际科考站。

剧情开始前,先科普一个知识:

南极只有两个季节,夏季和冬季。

夏季维持6个月,头顶永远有太阳的极昼;冬季也是6个月,永远笼罩着黑暗的极夜。

夏季是科考旺季,有几十人在基地开展研究;而冬季则要撤走大部分人,留下少数队员驻守。

故事开启于冬季来临前。

基地只剩10人的精简部队:

6男4女。

当中有领头的指挥官,有科学界的大明星,有各领域专家(生物学家、微生物学家、遗传学家等),还包括医生护士、通信员与技术员。

△ 没错,微生物学家阿秋是“你的男神”山下智久

组队目的,就是各司其职保证基地这6个月的正常运行。

听起来简单?

噩耗当头一棒。

剧情毫不拖沓,直接来到6个月后。

当夏季交接成员回到基地时,十人已失联三周。

基地大门,被冰雪封死。

进入之后,地狱般的场景出现在眼前。

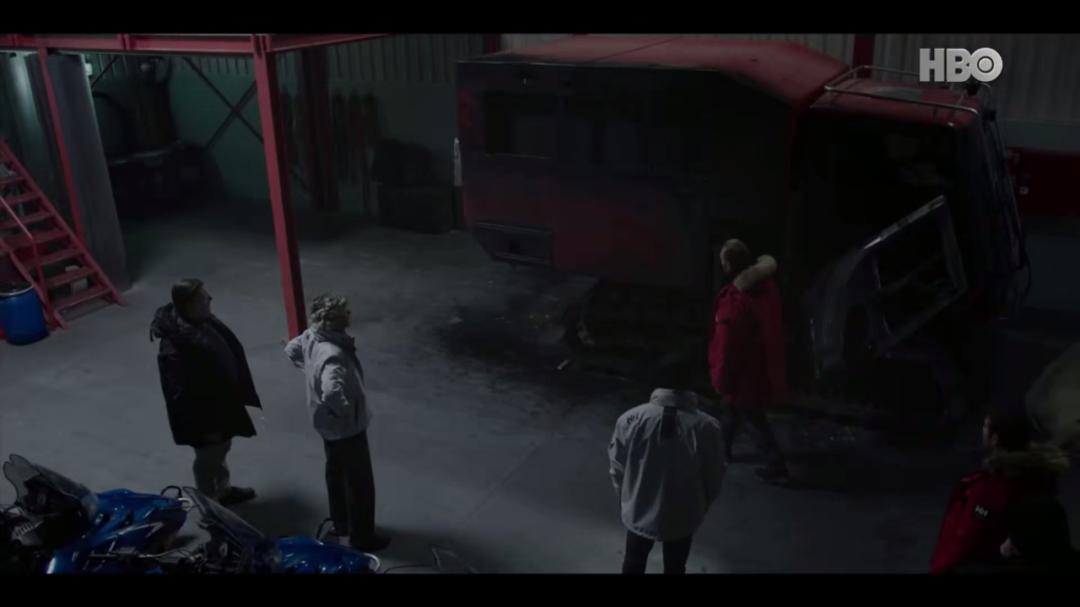

干涸的血手印。

墙上的子弹孔。

被烧毁的雪地车。

以及。

各式各样死相惨烈的成员尸体——断头、烧焦、割喉、中枪……

(给你3秒钟,把嘴里夜宵嚼完)

3。

2。

1。

盘点完毕,报告:

7死2失踪1幸存。

唯一幸存者梅姬,也是一副不人不鬼的模样。

节奏就这么快,如冷血动物般杀人不见血。

到底发生了什么?

为什么在非军事地区,会发生如此暴戾的谋杀?

一个极端的环境。

往往能逼出你意想不到的答案。

推理开始。

《极地》虽脱胎于孤岛模式,但在叙事上做了一些变奏。

双线叙事。

一条是幸存者梅姬的回忆线,她是目前唯一的现场亲历者;

但她的回忆时不时前后矛盾,总像是隐瞒着什么。

有可能是凶手之一。

一条是夏季小队领头,约翰的破案线。

他是第一个发现现场的人,也是失踪者之一遗传学家的老公。

寻妻心切,随时可能失控。

双线紧凑推进,真假难辨,像是进入一座失控交错的迷宫。

谁是凶手?

跟着剧情推理,你会发现——

这里的线索,也是“冷”的。

藏得极深。

可当它们一蹦出来,又让你瞬间脊背发凉。

线索中最重要,也最被容易忽略的一条。

也是故事的主体:极地。

在极地,时间是错乱的。

6个月的极夜,时间感知失效。

队员们都知道,南极生存守则第一条:

在这里要记得时间不容易

在极地,情绪沸点是更低的。

据梅姬回忆,冬季第一晚就“见红”。

俩猛男大打出手。

好好吃着饭聊着天,突然就拳脚相向,一个人被打爆眉骨。

可怕的不是打架。

而是之后的一段对话。

小队领头来医务室询问伤情,顺便问两人为啥打架。

医生说,因为争论洗热水澡的时长问题。

旁人很疑惑:就这样?至于吗?

领头的回答细思极恐:

我觉得如今这些就足以打一架了

这就是所谓的“极地T3综合征”——南极居住持续5个月以上的人群,其下丘脑等器官发生改变的一种症状,表现为心情抑郁、愤怒、疲劳、睡眠障碍以及思维混乱等。

基地10个人,也是10枚炸弹。

不,简直10座紧邻的活火山。

一旦喷发,不堪设想。

了解以上前提,再去推理,你很可能完全推翻自己最开始的猜测。

这可能不是一个找凶手的游戏。

答案远比你想的复杂,或者简单。

几个疑点。

约翰曾说,基地已失联3周。

但按梅姬回忆,第一个死去的,是通信员迈尔斯。

跪在雪地上,头颅被残忍割下。

那是冬季开始,也就是约翰等其他队员离开的第二晚。

通信员死后,大家发现基地通讯故障,却都不会修。

按理说,从这晚开始他们就与外界失去联络了。

到底失联是3周,还是6个月?

还有第一集的一幕。

冬季开始第一晚,所有队员在大厅看电影。

说这是每年的“迎新习俗”。

看的是《怪形》,经典Cult片。

留意,《怪形》的故事与之后的剧情很像。

同样讲科考队,同样在南极,同样是最开始发现基地各处散落着尸体。

△ 《怪形》,太恐怖的图就不放了

所以《极地暗杀》也是一个外星科幻片?

不。

注意看电影途中,迈尔斯吐槽了一句:

你搞砸了

你应该把帕姆尔放在最后一个实验的

“实验”。

编剧真正暗示的并非剧情走向。

而是埋藏下了一条提示:

《怪形》是一次外星生物的人体实验;

《极地暗杀》,则是一次极端环境下的人性实验。

人性的“冷”。

人性与冰川,形成互文。

《极地暗杀》用一次诡异的命案,企图挖出人性暴露在表面之下的那部分,藏得最深的冰川。

约翰看到尸体后有一句台词意味深长。

我们都熟知这些人,对吧?

他们曾是我们的朋友

他们都很文明

我真的无法想象

拉蒙表面上是一位普通的厨子,但他手机里的所有内容都经过军事级加密。

他的真实身份是什么?

约翰的妻子留下来,也并非为科学献身。

而是她不能眼看自己的研究成果被别人独享。

还有10人中隐秘的暧昧关系……

慢慢的。

“恶”的种子生根发芽,互相滋养,随后蔓延整片丛林。

无人生还。

就像有豆瓣网友@阿兰德龙 猜测的:

这里可能并没有凶手。

事情起因,可能就是一次洗澡,一次拌嘴,一句揶揄……

不要觉得夸张。

真实的《极地暗杀》我们不是没见过。

最著名的一次。

十年前的“太平洋大逃杀”,鲁荣渔2682号惨案。

2010年12月,“鲁荣渔2682号”搭载三十三名船员出海,次年八月被拖带回港时只剩下十一名船员。

最初的矛盾,现在看来根本不大:

“鱿钓时间长、强度大、用假合同骗取人上船”。

结果呢?

发展成一次轰动世界,关于22条人命的谋杀。

受害者当中,不少是凶手此前的同伴、老乡。

它的轰动,再次证明:

人性总比我们想象的要丰腴,不只有黑,也不只有白。

就算仅看文字报道——

黑暗、真实、悬念丛生,震撼程度不亚于任何悬疑犯罪作品。

《踏血寻梅》导演翁子光原计划以此事件作为下一部导演作品,无奈最终项目被叫停。

可惜?

不如说,我们正在经历一次“慢性”的极地暗杀。

不是没有凶手。

凶手,就是我们自己。

尼采说,凝视深渊,深渊也在凝视你。

同理。

当我们站在冰面,看向那和煦的阳光。

它越暖,你越享受。

但别忘了。

你脚下的冰,也融得越快。

本文图片来自网络

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/944718696.html