来源: 人民司法

特别提示:凡本号注明“来源”或“转自”的作品均转载自媒体,版权归原作者及原出处所有。所分享内容为作者个人观点,仅供读者学习参考,不代表本号观点。

【裁判要旨】

在判定商标侵权行为时,对混淆后果的认定并不应当仅限于消费者购买产品时所造成的混淆,倘若一项行为会造成混淆可能性的,也应当列入混淆后果。本案原、被告的产品在销售价格、销售场所等处虽然确实存在明显的差异,但是鉴于原告产品的知名度,消费者在购买被告产品后,他人看到该产品时必然会将被告产品与原告产品造成混淆,误以为系原告产品或与原告有关联关系的产品,从而造成售后混淆的后果。

【案号】

一审:(2016)沪0115民初86694号

二审:(2018)沪73民终17号

案情

原告:爱茉莉太平洋株式会社(AMOREPACIFICCORPORATION)(以下简称爱茉莉株式会社)。

被告:上海维尔雅化妆品有限公司(以下简称维尔雅公司)、上海维尔雅日用化工厂(以下简称维尔雅化工厂)。

原告系第7787070号、第3481561号 “雪花秀”商标以及第6081569号、第7332981号“Sulwhasoo”商标的商标权人,上述商标现均在有效期内。被告维尔雅公司及维尔雅化工厂均从事化妆品的生产、销售。被告维尔雅公司系第5982589号“水妍丽”商标的商标权人,被告维尔雅化工厂系第1413280号“”注册商标的商标权人,该两商标均被核定在第3类的洗面奶、化妆品等产品上使用。

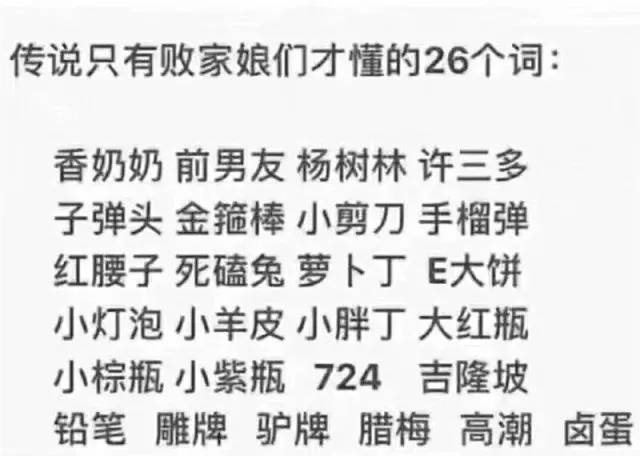

2016年4月和5月,原告委托代理人分别至被告维尔雅化工厂及山东省烟台市三站宝信化妆品市场一楼2105号店铺,索取或购买了“水妍丽雪莲柔玉保湿霜”“水妍丽雪莲沁白提亮洁面膏”“水妍丽雪莲焕采乳珠BB霜”“水妍丽雪莲柔玉精华液”各一瓶。在上述产品及包装盒的正面居中位置均标有竖排的“雪莲秀”字样,该字样左上角标有红底白字的“韩方”字样。底部还标有几排英文和韩文,其中第一排以较大字体标有“Sulansoo”字样。产品及包装盒背面分别标有“水妍丽®”字样及产品名称等信息。包装盒底部标有商标,并注明该产品由被告维尔雅公司出品,实际生产企业为被告维尔雅化工厂。包装盒内还附有产品说明书,说明书中显示水妍丽®雪莲秀系列产品共有17种类型。

原告诉称,原告系“雪花秀”“Sulwhasoo”商标在中国大陆地区唯一的商标专用权人。经过在中国地区广泛持续的宣传使用,原告“雪花秀”品牌在化妆品领域已享有极高知名度。两被告未经原告许可在其生产销售的化妆品上使用了“雪莲秀”“Sulansoo”标识,上述标识与原告的中英文商标均构成近似,构成对原告注册商标专用权的侵犯。故起诉要求被告立即停止商标侵权行为、刊登声明、消除影响;赔偿原告经济损失人民币50万元、合理费用5万元。

被告维尔雅公司、维尔雅化工厂辩称:被控侵权产品由被告维尔雅公司委托被告维尔雅化工厂生产,被告维尔雅公司负责销售。被控侵权产品的原料中含有雪莲内脂,雪莲内脂是被告产品的主打要素和宣传重点。被告将“雪莲”用于其产品名称中属于对汉字的合理使用,并无混淆原、被告产品的恶意。原告产品在我国的知名度和影响力有限,被告产品使用的标识与原告商标既不相同也不近似。原、被告产品在销售价格、销售场所、包装品质和市场定位等诸多方面存在巨大差异,上述差异足以阻却消费者因两者标识所可能产生的混淆,从而将原、被告产品区分。被告产品销售范围和影响很小,并且已停止销售,不会对原告商誉或产品产生实质上的影响。

审判

上海市浦东新区人民法院经审理后认为,1.被告产品说明书中的所有17种产品类型与原告商标核定使用的化妆品、乳霜、眼霜、滋养霜等产品均属相同或类似商品。2.被告“雪莲秀”标识与原告第7787070号、第3481561号注册商标相比整体上差异较小,两者构成近似;被告所使用的英文标识与原告英文商标构成近似。3.原、被告产品在销售价格、销售场所等处确实存在着差异,但是鉴于原告产品的知名度,被告产品上采用与原告近似的标识之后,却可能会导致消费者认为生产被控侵权产品的企业即被告与原告存在某种关联关系。被控侵权标识均显著标识于被告产品上,消费者在购买该产品后,他人看到该产品时必然会将被告产品与原告产品造成混淆,误以为系原告产品或与原告有关联关系的产品。因此被告在相同或类似商品上使用与原告注册商标近似的标识,主观上具有攀附原告商标知名度的故意,客观上易造成相关公众的混淆,构成对原告注册商标专用权的侵害。

综上,法院判决两被告立即停止侵犯注册商标专用权的行为;刊登声明、消除影响;赔偿原告经济损失50万元、合理费用4.7万元。

一审判决后,被告不服,提起上诉,二审法院维持了一审判决。

评析

商标的基本功能是区分商品或服务的来源。根据传统商标法理论,商标的混淆是指相关公众对于商品或者服务的来源产生误认。随着商品经济的发展,商标功能不断增加,产生了衍生功能,商标混淆理论也不断丰富发展,商标混淆从原先的来源混淆,拓展到关联关系的混淆;混淆的时间点从原先的售中混淆发展至售前、售后混淆。售后混淆又称旁观者混淆,是指消费者在最初提供商品的环境之外观察该商品,并且与其他相似产品相混淆。[①]这种情况下,消费者购买产品时并未产生混淆,在购买之后,旁观者看到该产品容易产生混淆。本案属于较为典型的售后混淆案件,对于进一步丰富商标混淆理论、解决实践中类似问题,具有借鉴意义。

一、售后混淆理论内涵

商标售后混淆制度最早起源于美国司法判例。1944年,在G.H.Mumm Champagne v. Eastern Wine Corp案中,美国法院首次将混淆的主体扩大至购买者之外的群体,该案虽未明确提出售后混淆制度,却为售后混淆制度奠定了基础。[②]而后Mastercrafters Clock & Radio Co. v. Vacheron & Constantin-LeCoultre Watches, Inc中,马世达公司擅自模仿康士坦公司生产的“阿特莫斯”时钟,美国第二巡回上诉法院的法官认为,尽管仿制品的购买者知道其购买的并非康士坦公司的正品,但是对于旁观者来说,由于正品的独特外形具有了第二含义,在看不到厂商标识的情况下,旁观者很难辨别涉案时钟的真假。即便未造成购买者混淆,但是会造成旁观者混淆。[③]在随后的小金人案中,“售后混淆”这一概念得到详细阐述。上诉法院指出,尽管最初购买全明星金像的人知道并非原告所颁发的金像奖杯,但是后来看到明星像的人则不知道。而正是这些人,有可能在最初提供商品的环境之外看到商品的时候产生混淆。无论消费者在什么时候有可能认为,某一商标因与其他商标相似,因此产生两者存在关联,就存在混淆的可能性。[④]小金人案后,越来越多的法院认可售后混淆规则并加以采纳适用。

售后混淆规则本质上是对传统混淆制度在主体及时间范围上的延伸。尽管消费者在购买时并未对商品或服务的来源产生混淆,但是由于售后混淆的时间范围的向后性,导致购买产品的消费者之外的相关公众尤其是潜在消费者对于产品产生混淆,从而影响相关公众对于产品的整体评价。售后混淆制度所关注的消费者由实际消费者拓展到潜在消费者,时间点由销售过程中延伸到售后,可以在更大程度上保护商标权人的利益。

二、售后混淆的司法争议

我国商标法并未对混淆的主体及时间进行限制,售后混淆在司法实践中目前存在一定的争议。有观点认为,由于消费者在购买产品时并不会对产品来源产生混淆,因此不会直接影响产品的销售数量,也就不会对商品的提供者产生经济影响。笔者认为,首先,商标具有质量保障的功能。由于被诉侵权产品的质量往往不如注册商标权人的产品,潜在消费者看到低劣、粗制滥造的被诉侵权产品时,往往会产生商标权人的商品质量不过如此,从而减少了购买正版商品的欲望,对于商标权人的利益产生不利影响。其次,商标本身具有表彰的作用。由于注册商标权人的商品往往价格较高,拥有某知名商标的商品往往可以彰显使用该商品的消费者的身份与地位。如果很多人使用仿制品,会使得真品稀缺的价值受到损害,商标本身的表彰功能受到影响,降低商标的价值。这样会导致原先愿意购买真品凸显身份的消费者也因为商标价值受损不再愿意购买。而且由于市场上真货假货鱼龙混杂,消费者由于担心购买到假货,也会降低自己的购买欲。商标权人维护商品质量提升商标价值的信心也因此被挫伤,进而影响市场竞争秩序。因此售后混淆行为仍属于商标侵权,应对其加以规制。

司法实践中,越来越多的法院开始尝试适用售后混淆规则。在古乔古希股份公司诉江苏森达集团有限公司等商标侵权案[⑤]中,上海浦东新区法院认为,涉案产品的消费者自己在购买时对产品来源并未产生混淆,但并不意味购买者周围的人不会产生混淆。涉案被诉侵权女鞋在鞋里外围衬布上大量使用了“GG图形”标识,而仅在鞋里中部标有“Senda-woman”标记。从这种鞋里设计的视觉效果来看,消费者实际穿着时,旁人无法看到被脚底遮盖的“Senda-woman”标记,而位于鞋里外围衬布上使用的“GG图形”标识却能够清晰分辨,这将导致其他人对购买者实际消费品牌的误认。这种情形无疑会降低“GG图形”商标的价值,影响其表彰作用的发挥。这实际上肯定了售后混淆的适用。

在林建足诉阿迪达斯有限公司等侵害商标权纠纷案[⑥]中,二审法院明确指出,根据商标法有关规定,相关公众是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者;而混淆是指相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与权利人注册商标的商品有特定联系。因此,从范围来判断,相关公众并不仅限于购买产品的消费者;从时间上考量,混淆也不仅限于消费者购买产品时对商品或服务来源产生的混淆。林建足在被诉侵权产品上同时使用了自己的注册商标,也仅仅是防止了部分消费者在购买时的混淆,而不能避免被诉侵权产品销售后对其他相关公众所造成的混淆。林建足的行为借用了阿迪达斯有限公司涉案商标的商誉,纵容了一部分消费者攀附名牌和“搭便车”的心理,不利于保障正品消费者的利益,挫伤了权利人通过商标创立良好信誉的积极性,损害了权利人的合法权益。该案通过售后混淆理论对于混淆可能性进行了充分阐述。

2013年商标法修订后,混淆可能性正式从立法角度被纳入商标侵权考量范围。售后混淆规则虽然在我国并未被证实确立,但已经有越来越多法院肯定了其价值。对于通过变形等各种手段攀附名牌、“搭便车”的商标侵权现象,利用售后混淆规则加以规制,不失为一种较为合理的方法。

三、售后混淆商标侵权构成要件

售后混淆商标侵权构成要件有三点:一、商标权人拥有有效的在先注册商标(一般为知名商品的商标);二、行为人未经许可,在相同或类似的商品或服务上,使用与在先注册商标相同或近似的商标标识;三、相关公众在最初提供商品的环境之外观察该商品产生混淆。

就本案而言,原告雪花秀产品通过其国内的关联公司爱茉莉公司在国内的销售推广,取得了很好的销售业绩。爱茉莉公司在国内采用刊登广告、媒体宣传等多种方式进行了持续广泛的宣传和推广,同时在主要城市的大型商场也均设立了专柜进行销售,因而可以认定雪花秀商标经过使用已获得了较高知名度,为相关公众所知悉,满足第一个构成要件。

被告说明书中的所有17种产品类型与原告商标核定使用的化妆品、乳霜、眼霜、滋养霜等产品均属相同或类似商品。针对中文标识而言,被告产品上使用的“雪莲秀”与原告“雪花秀”商标仅一字相差,且“莲”和“花”均采用草字头并呈上下结构,与原告第7787070号注册商标中使用的字体也完全相同。并且原告在该商标中采用将“雪花”和“秀”以不同字体予以区分的方式,被告也完全采用。因而就文字商标而言,被告标识与原告标识差别较小,整体上构成相似。至于英文标识,原告商标与被告标识分别由9个和8个无特殊含义的字母组成,两者前三个和后三个字母完全相同,差别仅在于原告中间字母为“Wha”,被告中间字母为“an”。但这种差别放在整个标识中进行整体比对后,所呈现的视觉上的差别并不大。这种差异并不影响两者构成近似的判定,故法院认定被告所使用的中英文标识与原告中英文商标均构成近似。因此被告的行为满足第二个条件,即行为人未经许可,在相同或类似的商品或服务上,使用与在先注册商标相同或近似的商标标识。

被告认为原、被告产品在销售价格、销售场所、包装品质和市场定位等诸多方面存在着巨大差异,况且被告产品上显著标明生产厂家及相关信息,不会造成相关公众的混淆。法院指出,混淆的后果并不应当仅限于消费者购买产品时所造成的混淆后果,倘若一项行为会造成混淆可能性的,也应当列入混淆后果。被控侵权标识均显著标识于被告产品上,消费者在购买该产品后,他人看到该产品时必然会将被告产品与原告产品造成混淆,误以为系原告产品或与原告有关联关系的产品,从而造成原告利益受损,造成售后混淆的后果。这也就是说,虽然消费者在购买产品的当时可能不会产生混淆,但是购买完产品使用的过程中,他人在看到“雪莲秀”产品时容易将其误认为系“雪花秀”产品,进而产生混淆。由于“雪莲秀”本身质量上与“雪花秀”相差较大,将“雪莲秀”产品误认为“雪花秀”产品容易使相关公众降低对“雪花秀”产品品质的评价,造成“雪花秀”品牌价值受损,原告商誉因此受到影响。可见,被告行为满足第三个要件。

综上,被告行为会产生售后混淆的后果,构成对原告注册商标权的侵害。商标承载了商家的商誉,于消费者而言也是质量的保障。本案的裁判有效规制了侵权人“搭便车”的行为,维护了消费者的利益与商标权人的合法权益,保障了市场公平竞争的秩序。

(案例刊登于《人民司法》2019年第20期)

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/331355333.html