好像典故都喜欢发生在春秋时期,就像上一次咱刚刚读完的“君子之交淡如水——落难孔子没朋友,咋逆袭?”,今天这个故事也是一样。话说,春秋时期……

1

春秋时代,宋国有个人在梧台东面拾到了一块燕石。他看这块石头形状浑圆,色泽光润,就自以为是块十分贵重的宝玉,于是偷偷地拿回家去珍藏起来了。

不久之后,一位来自周的客商听说了这个宋人家藏宝贝的消息,于是就立即登门寻访,希望可以看一看宝贝的模样。宋人起初不同意,后来看对方态度恳切,终于点头答应了。

但是,他并没有马上为客商拿出宝贝,而是一本正经地说:“此物非同寻常,不能轻易示人,需要先斋戒七天,再供上祭坛,才能让你观看。”

周地来的客商,虽然无奈但也只好答应下来,耐着性子等待。而这个宋人则立即回到内室,沐浴更衣,净手漱口,开始焚香祷告,准备进行斋戒。

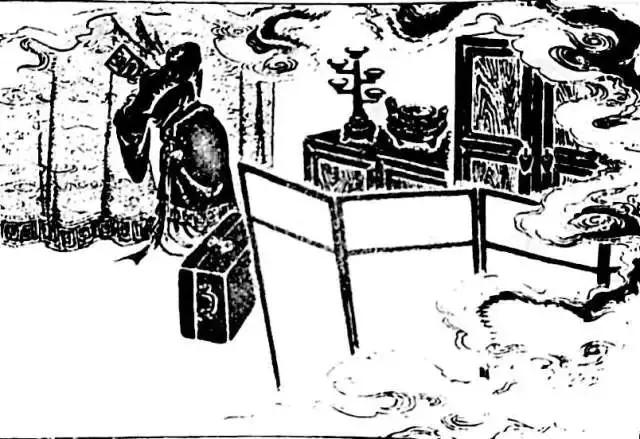

好不容易捱到了第八天,周地客商一大早就急急忙忙赶到了这个宋人的家中。到那一看,宋人正头戴大冠,身着黑袍,站在庭院当中,指挥着仆从把各类祭祀所用之物一一摆放安置。而庭院内已经端端正正放好了一张祭桌,桌上放着一只大箱子。

宋人请客商在一旁做好,自己回到庭院当中,开始了祭祀仪式。仪式结束,他才恭恭敬敬走到桌前,小心翼翼打开箱子,取出一只小箱。又从小箱之中取出一只更小的箱子,层层打开,最后竟有十多只箱子。

打开最后一只小箱,宋人从里面拿出一个小包裹,打开一层绸缎,里面还有一层,再打开里面还有,连续打开十层绸缎包裹,这才露出了“宝玉”的面目。

宋人小心翼翼地捧着给周地客商看,谁知那客商才看清就连忙捂嘴,可还是忍不住哈哈大笑起来。宋人吓了一跳,连忙抱紧自己的宝贝,瞪着眼睛看着大笑不已的客商。

客商好不容易止住了笑,用手指着宋人仅仅攥着护在胸前的“宝玉”说:“你啊,这哪是什么宝玉?分明就是燕山一块普通小石头而已,不值钱的,就像一般砖石瓦砾一样!”

宋人听了,先是一愣。紧接着,他却把这块石头攥得更紧了,连忙包好放回箱子,层层锁好。原来这个愚笨的人,不但不相信客商的好言指出,反而愤怒地认为对方是用这样的手段来骗取宝物。从此,他把这装着石头的箱子藏得更隐秘了,再不肯让任何人看了。

2

这个故事叫做“宋人燕石”,又叫做“燕石妄珍”,形容把无用之物视作珍宝,后也有用“燕石”指微物,也用作谦词,称己之物鄙不足道。

燕山有没有宝玉呢?确实产宝玉,我们常听说的汉白玉,就是那里特有的一种白色温润的玉石。这个典故故事里的宋人,也许就恰恰是被汉白玉的传说所蛊惑了。或者说,蛊惑人的不是汉白玉的传说,而是贪图、迷信“宝石”的欲心。欲,成了障,成了祸,使人愚昧。

这也像是这些年一波未平一波又起的“XX热”,搞出了一个又一个所谓的专家、所谓的能人、所谓的神迹、所谓的科学、所谓的……大家一窝蜂就扑上去,最后有些人会被点醒反思,有些则如宋人一般,非但不听劝,还以为别人都在给自己耍心眼,反到更加深陷了。

就像说为什么那么明显的骗局,还是有人上当?那么明显的谣言,还是有人转发?那么明显的传销,还是有人痴迷相信?那么明显的邪教组织,还是有人狂热追随?……

所谓骗,大概都是一样,一方搞些“似是而非”的东西,加一些真假参半的说辞,另一方以对“利”的贪求之心,一头扎入网中,把自己牢牢捆缚在其中。

急功近利的贪心,才是罪魁祸首。

这让我想到了一对词,“方便法”和“相似法”。

站在古圣先贤诸位大德的角度,这些已有实修实证的人,自然可以把自己所证悟的道,在生活各个方面融会贯通;但从我们这些尚在迷局之中的人的角度看,则会对这些人的言语行为产生一种从相上而来的“误判”。常常会拿某某人如何如何说、某某师如何如何做的来当做标尺,去到处比量,或者妄自断章取义地摘出一段、一句来作为自己崇尚或痛批的“证据”,甚至都不管原本人家到底是在什么情境下如何去说、去做的。或者是把其他人说的一些自己看起来很不错的话,就妄自拿来,当做某某大德的教言,还言之凿凿,就应该是这样。

不肯深入经藏的人,急于求成,拿着自己的一知半解到处比划,不理解用心所在,如同不理解汉白玉究竟为何,却照着道听途说的各种形容,凭感觉捡了“石头”,还自以为是地当“宝贝”供奉。

佛说:“若人信其能救一切怖畏,礼拜外道,是人则失三皈依法。”

就在对于方便法的曲解、对于相似法的珍藏中,把对外缘的依赖和对名相的执着,当做了发心修学,把种种妄作当做了大道,成了相似的佛弟子,虽有“皈依”之名,却已经失去“皈依”之戒体、“皈依”之根本发心。错失了真正妙义,甚至可能以“护法”之名,坏了法的传承。

相似法害人不仅如此,举个例子说,佛法之中,确实会有显圣感应的事迹流传,也有些时候,会用这些作为方便接引的手段。但有些人就会利用人们的不理解,故意夸大其中的“玄幻”成分,或者混淆视听,自己用些小手段搞一些类似的“神圣”手段,然后……不用说了,大家都知道了,这些年那些个“闹剧”和邪教害人惨案,都是如此来的。自己出了问题,还有真正的大道教法为其“背锅”。

大抵所谓的“末法”也是如此,人们怀抱急功近利、贪求之心,对相似法的视若珍宝,反而不见本来家珍,把混入的“邪魔外道”奉若神明,让“狮子虫”有了大肆横行的空间。心眼失明了,成了一个个愚痴蒙昧的“宋人”,末法也就这样到了。

不得不感慨一句,果然,非是法末,实为人末。

石头再圆、再被供奉,依旧只是石头。

就算是玉石,也不过是一种比较漂亮而能卖上价的石头,也不必拿来供奉,大兴祭祀之礼。

相似终究是相似,做不得真。

即便真是“佛说”、“经曰”,佛也曾多次劝诫“知我说法,如筏喻者,法尚应舍,何况非法”。

如此说,这典故中的客商也是个愚人,宋人被石头骗了去,客商被白玉骗了去。

白玉燕石都是假,认真你就上当了!

哪有什么珍宝,能比得过一颗剔透澄明的心呢?

3

“宋人燕石”典源《后汉书·应劭传》:

昔郑人以乾鼠为璞,鬻之于周;宋愚夫亦宝燕石,缇緁十重。夫睹之者掩口卢胡而笑,斯文之俗,无乃类旃。

李贤注引《阙子》曰:

宋之愚人得燕石梧台之东,归而藏之,以为大宝。周客闻而观之,主人父斋七日,端冕之衣,衅之以特牲,革匮十重,缇巾十袭。客见之,俛而掩口卢胡而笑曰:“此燕石也,与瓦甓不殊。”主人父怒曰:“商贾之言,竖匠之心。”藏之愈固,守之弥谨。

版权声明

本文作者:光明觉照网.编辑团队

本文为光明觉照网原创,欢迎任何非商业用途的转载。转载必须注明作者及来源并保证文章完整性。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/989186311.html