提起《清明上河图》,想必大家耳熟能详。因为,它不仅是中国历史上的名画,还是每个阶层的人都能从不同角度去解读的民生风俗画。

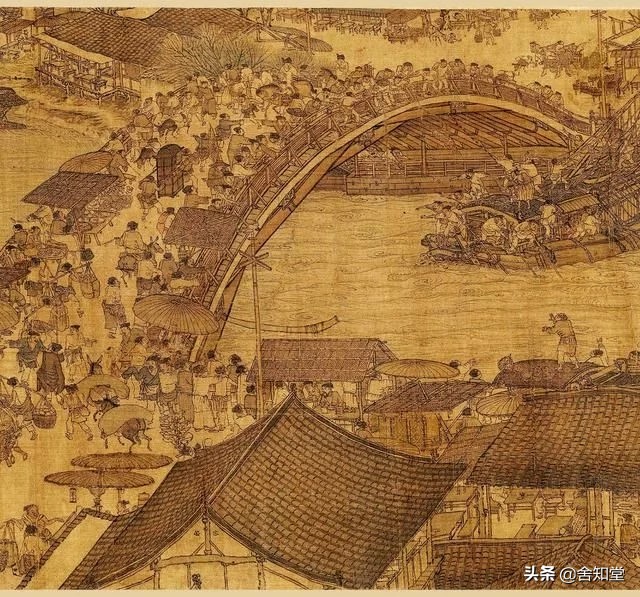

在长528公分,高24.8公分的画面中,作者张择端以2000多个形形色色的人物,描绘了北宋京城汴梁及汴河两岸繁华热闹的景象,其中储存的宋代人民日常生活信息,今天仍令人惊奇。

在我们展开《清明上河图》之前,先说一下画中的“清明”与“上河”。

《清明上河图》中的“清明”是什么意思

第一种说法:《清明上河图》之“清明”,是取“政治清明”之意。

《后汉书》有云:“固幸得生‘清明之世’……”从语气解释,此处的“清明”系指政治开明。这种说法的第一个依据就是此画的作者张择端的身份与职务,张择端最早供职于宋徽宗时期的翰林书画院,第一位收藏《清明上河图》的人就是宋徽宗。宋徽宗取“政治清明”为其命名的可能性较大。

张亦文先生的《清明杂谈:从(清明上河图)谈起》也认为“清明”是“政治清明”的意思。如果非要用我们“今人的功利之心度古人的君子之腹”,那作为供职于国画院的御用画家张择端,也难免用其画作称颂盛世,以讨最高统治者欢心。

更何况北宋时代的背景是:权相蔡京倡导“歌颂太平”,官用文人纷纷响应,以歌功颂德为本分,再就是宋徽宗本人把自己治下的汴京比作光武中兴、太平盛世而自我表扬,所以才在收藏张择端这幅画时,亲笔用瘦金体题写“清明上河”。

再一个证据就是,金人在画面上留下的跋文中有说:“当日翰林呈画本,承产风物正堪传。”点明了此画主题在于表现承人风物。

第二种说法:《清明上河图》之“清明”,是取“清明时节”之意。

《清明上河图》在历代的收藏与评点中,说法各一,明代《味水轩日记》中记载:《清明上河图》上不仅有宋徽宗的双龙小印和瘦金体题签,还有其题的“水在上河春”诗句。由此句可推断,《清明上河图》描绘的是春天景色,画中沿河两岸桃花开放、柳树萌新,正是清明时节。于是,近代及当代美术史家徐邦达、张安治、郑振铎等均主张“春景”之清明一说。郑振铎先生在相关研究中更为直接地指出“清明”就是清明节这一天。

“清明时节”之说争议更多,也更为强烈。

首先不认可“清明” 节气之说的就是在留有汴京遗韵的开封市当教师的孔宪易先生。孔先生以8个理由为据,在1981年的《美术》杂志第二期上发表了《清明上河图的“清明”之疑》,认定《清明上河图》上所绘是秋景,而非春景。8个理由中最重要的一个就是《清明上河图》画卷右首有驮负木炭的驴子。这比之前流传的画上有西瓜”和“蒲扇”之说更为有力。因为,据考,当时的开封还没有西瓜。

而孔宪易先生的“驮负木炭的驴子。”之说则有史据。北宋孟元老所作的《东京梦华录》中有载:年农历十月,汴京始“进暖炉炭,帏前皆置酒作暖会”。

孟元老与张择端生活在同一时代,而《东京梦华录》又被认为是研究北宋汴梁风土民俗的重要资料,证明这条史料可信。再则,即便是在北宋,清明节前后,街上出现驮着取暖木炭的驴子,也不合时宜。

第三种说法是《清明上河图》之“清明”, 意指“清明坊”。

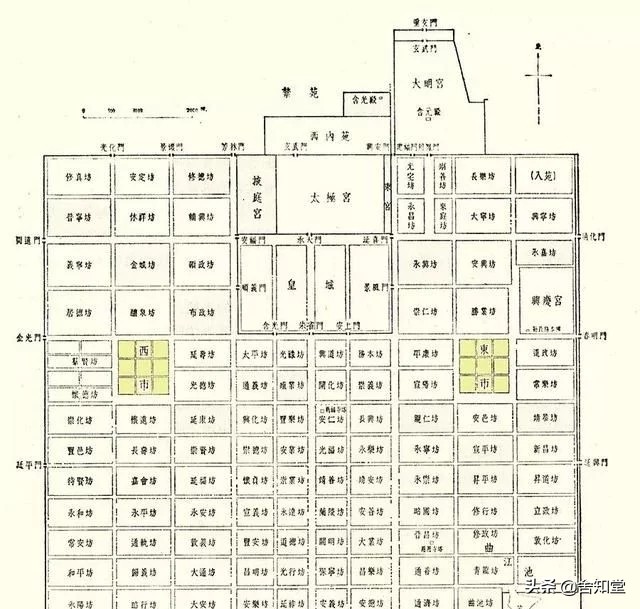

根据是,当时以一百三十六坊划分的东京城,外城东郊区共划分为三坊,第一坊就是“清明坊”, 清明坊是汴水流出东京城的起点,也是汴水出入东京城的主要孔道。提出这种说法的还是孔宪易先生,他在《清明上河图的“清明”质疑》中称“清明”之意是指“清明坊”。孔先生认为沿清明坊一带,东京东郊附近形成了集粮运、货运集散地与各种地摊生意于一体的繁荣商业区。

孔宪易的这种说法,很快就被人质疑。邹身城、予嵩两位先生认为,清明坊作为众坊中的一小坊,与《清明上河图》中所呈现的大场景不相符合。到了80年代中期,邹身城在撰写的论文《宋代形象史料<清明上河图>的社会意义》中提出,“清明”既非节令,亦非地名。

争论至此,也没有个确定的说法。不过从《清明上河图》图中所描绘的生活图景来看,认可第一种说法的较多。毕竟,张择端是根据亲身经历而画出的北宋人民的都市生活,如果没有“政治清明”,又来何民间如此繁花的烟火。

《清明上河图》中的“上河”之意

第一种说法:“上河”就是“汴河”的别称,是当时民间对汴河的俗称。

第二种说法:“苏湖熟,天下足”。当时的开封近百万人口,一百多万斤口粮主要靠漕运,把粮食通过汴河、蔡河从苏州等主产区运过来,而在地图上,汴河与蔡河这两条河,汴河居北,处于上位,故称上河。

第三种说法:“上河”就是“上坟”之意。清代吴荣光等人有“上河犹言上冢也”之说,但这个说法首先得在肯定“清明”就是“清明节”的基础上才成立。再就是宋代先人的坟墓大多在山里,要扫墓的话,“清明上山”才对,而不是“清明上河”。

第四种说法:上河”就是到河边去赶集、赶会的意思,多数研究者学者持此意见者众多。他们认为“上”字是动词,有“到”和“去”的意思,而《清明上河图》中展现的又是汴河沿岸繁华热闹的市集景象。

第五种说法:“上河”即汴河上逆水行舟之意。据《东京梦华录》记载:汴河自西京洛口分水入京城,东去泗州入淮,运东南之粮。有关专家学者根据这段文字,解读为由西北向东南是下水,反之是上水,“上河”即汴河上逆水行舟之意。(还有其他几种说法,在此不再列举。)

《清明上河图》与《东京梦华录》中的文化元素

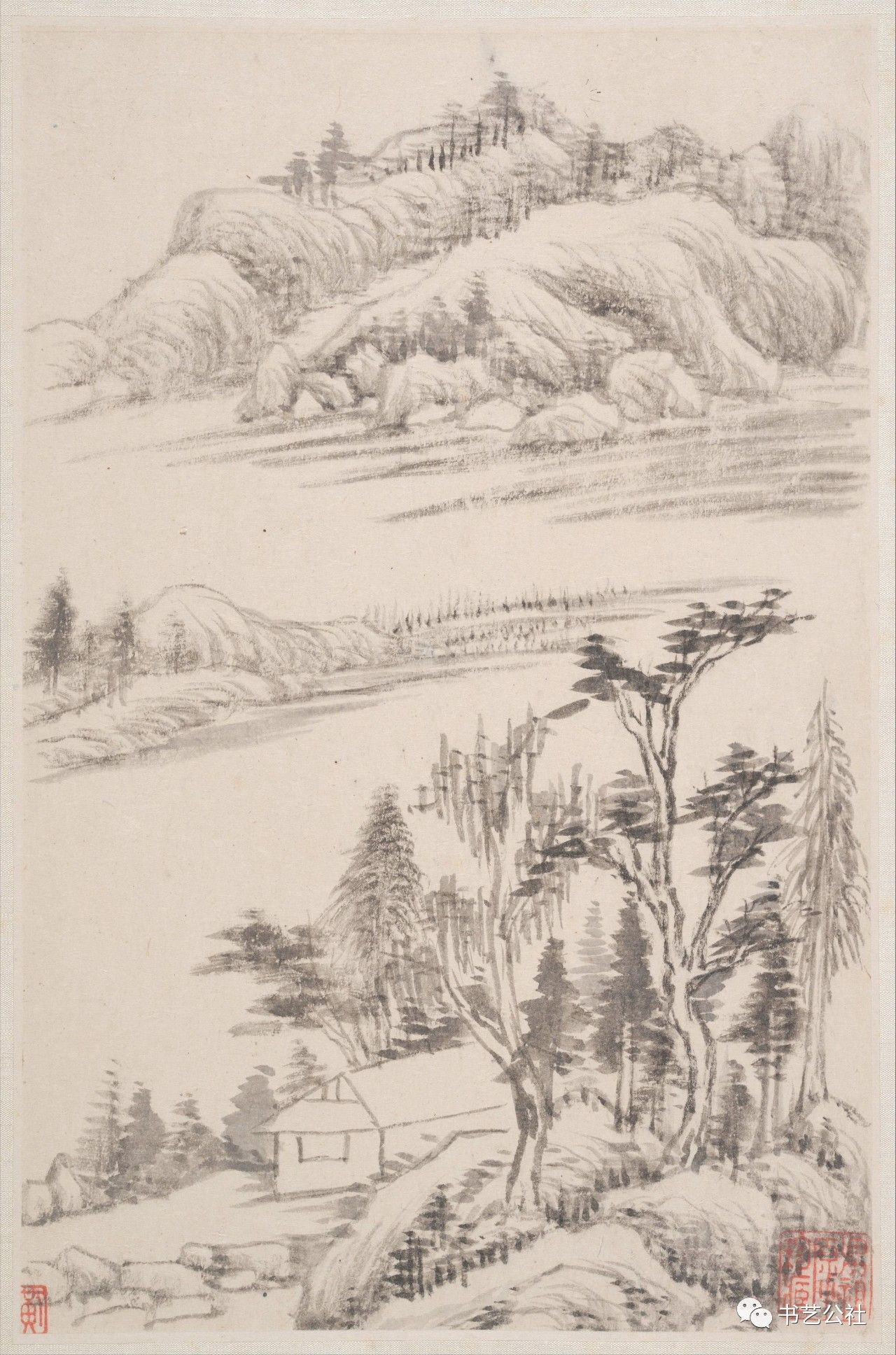

《清明上河图》是一件内容极为丰富完整的艺术珍品。以风俗画体裁采用中国古代绘画中特有的长卷形式,分为“郊野、汴河、城关”3个部分,以循序递进的3个阶段,分别从商业、交通、漕运、建筑等具有代表性的角度,集中再现了北宋人民都市生活的繁荣景象,反映了千年前那个历史时期的政治、经济、文化和和鲜活的市民生活。通过这幅画,我们可以解读北宋的城市面貌和各阶层人民的生活,因此,《清明上河图》具有极高的史料价值。

更为难得的是,整幅画以长而不冗,繁而不杂,紧凑严密,起伏有度的艺术节奏感,再现了当时世界上最繁华的城市汴京“家家帘幕人归晚,处处楼台月上迟”的生活面貌。

这种生活面貌源自于北宋初年,宋太祖继承了周世宗的政策,解放“宵禁”,准许开夜市:“诏开封府,令京城夜市自三鼓以来,不得禁止。”。这打破了自周以来里坊制和市肆制行政型及封闭式城市的两大体制,在中国城市发展史上具有划时代意义。

在中国社会史上,唐代及其之前,城市都实行宵禁制度,不可能有夜市,到了宋代,宵禁之制才被突破,城市中彻夜灯火通明,市民有了夜生活,惹得皇帝公主都羡慕不已。

今天的我们,可不能小看了北宋的“夜市”。宋人的夜生活在当时就形成了一种独特而生动的地摊文化,瓦舍勾栏里夜以继夜的文娱表演,热闹夜市上的算卦摊子等,都是宋朝夜市文化的一部分。

《东京梦华录》中曾记载汴梁的潘楼东街巷,“北山子茶坊,内有仙洞仙桥,仕女往往夜游,吃茶于彼”。 由此可得知,宋朝女子也并非我们想象中的“躲在深闺大门不出不迈”。

宋朝的夜市到底繁华到什么程度?

宋人笔记《铁围山丛谈》曾记录:天下苦蚊蚋,都城独马行街无蚊蚋。马行街者,京师夜市酒楼极繁盛处也。蚊蚋恶油,而马行人物嘈杂,灯光照天,每至四更鼓罢,故永绝蚊蚋。

什么意思?简单说就是,那彻夜燃烧的烛油,熏得整条街巷,连一只蚊子都没有了。

可见,北宋比起今天中国的北上广深等前沿城市的夜生活,可以说是有过之而无不及。 有诗云“夜市直至三更尽,才五更又复开张,耍闹去处,通宵不绝”;“冬月虽大风雪、阴雨,亦有夜市”。也可以毫不夸张地说,中国社会的繁华夜生活是从北宋开始的。

在北宋灭亡以后,诗人刘子翚曾写过一首《汴京纪事》诗,回忆了汴京的夜生活:“梁园歌舞足风流,美酒如刀解断愁。忆得少年多乐事,夜深灯火上樊楼。”诗中景象在前段时间播出的电视剧《清平乐》中,也有所体现。

写到这里,我想起一件趣事。那是20多年前一次去开封出差,我不辨真假,花大价钱买下了一幅《清明上河图》。后来经多方鉴定,确为赝品,但我并没有后悔,也没有恼怒,而是当珍品一样存着,时不时拿出来赏玩。因为,专家确定画面布局及景物与真品一致,这点甚慰我心。或许,当时的我也是从心底里向往宋人那“瓷器般精致”的生活,而想以读画的方式去亲近内心深处艳羡着的宋代文化,以及宋代人民闲适的生活。

多年以后,当我读到陈寅恪先生的一段话,便更加释然了。陈寅恪先生说:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”今天大多数的历史学家都相信,大约在11世纪发生了一场“唐宋变革”:中国历史从中世纪的黄昏转入近代的拂晓时刻。宋朝人过着“宋瓷一样精致的生活”,当时的社会、经济、科技、法政均达到了相当的文明程度。

赏画至此,更加佩服作者张择端应时而变,又伺机而动的才情与智慧。当金人攻陷北宋都城汴梁后,《清明上河图》也随着流亡的宋徽宗而颠沛流离,几经辗转,直到解放后,最终被收藏于故宫博物院。而当时的画师张择端也选择了逃离,逃至南宋的都城临安,靠卖画度日。后来,被在杭州称帝的宋高宗赵构召入宫中。

再次入宫的张择端,服务于宋徽宗赵佶的第十一个儿子宋高宗赵构,为了让宋高宗记取国仇家恨,坚定抗金决心,早日雪耻,收复失地。而选择闭门谢客,凭着自己对汴梁繁华市景的回忆,呕心沥血重新绘制了《清明上河图》,再一次进献给高宗皇帝,想用这幅画激起皇帝的斗志。

遗憾的是宋高宗并不是宋徽宗,他对艺术并没有那么狂热痴迷,对于父亲宋徽宗托人送给他的“可便即真,来救父母。”等三句话,他都只听了半句“可便即真。后半句救父母的事儿都得看情况再说。”,又怎么会像宋徽宗那样,日日观摩,还亲手给这幅画题名。他很不屑地将《清明上河图》退给了张择端。

张择端见发兵攻金没了希望,也无望再见到宋徽宗,于是心灰意冷,一气之下烧毁了第二次重新绘制的《清明上河图》。但忧国忧民的情绪,却未能随着画作被焚而平息,最终郁气难消,一病不起,抑郁而终。或许他并不知道,自己当初献给宋徽宗的《清明上河图》,如今在北京故宫博物院、台北故宫博物院以及美国和西欧几国有不同版本留存世间,受到一代代人的追捧与喜爱。

《清明上河图》中的人间烟火

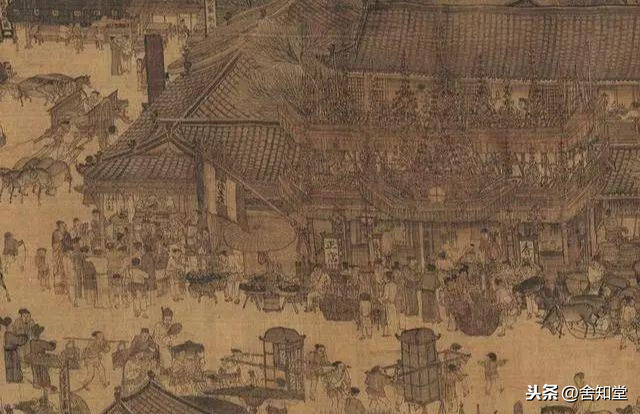

展开《清明上河图》,扑面而来的是一种热闹而温馨的人间烟火,店铺作坊,茶房酒肆,行商摊贩,一派生意兴隆景象。在一座虹形大桥与桥头大街组成的画面中,修车铺、书棚、香药铺、布帛铺、医馆等五花八门、琳琅满目的路边店,越靠近城市,越是繁华,入得城门,更是商铺林立,有卖日用杂货、雨具鲜花、古玩诗画、金银首饰的,更有摆摊算命,街头卖艺,唱野台戏的、开小吃店的等众多摆地摊的……其间的男女老少、贩夫走卒、漂亮小姐、富贵闲人……哪怕只有蚂蚁般丁点大小的人物,无不刻画得恰如其分、生动传神。粗看是人头攒动,杂乱无章,细瞧却各得其趣,又各有所忙。可以说大千世界、芸芸众生皆在其中。

拿起放大镜再仔细一看,你会惊讶:我的天啊,那个年代竟然就有卖猫粮的、卖假发的,还有送外卖的……如果你瞪大眼睛也没能在画面中找到。那也没关系,在《武林旧事》“小经纪”记录的名目中就有记录。可见无论在什么年代,“记录”都很重要,说不定某一天对某个热点事件,我们的随手一记,将来就会作为佐证史料。

那么,何为“小经纪”呢?“小经纪”就是宋代对小商贩的称呼。

《东京梦华录》的“诸色杂卖”条描述说,东京城的宅舍宫院之前,每日都有小经纪“就门卖羊肉、头肚、腰子、白肠、鹑兔、鱼虾、退毛鸡鸭、蛤蜊、螃蟹、辣熝、香药果子”,或者“博卖冠梳、领抹、头面、衣着、动使(日用器具)、铜铁、器皿、衣箱、磁器之类”。还有一些小商贩走街串巷,用“鼓乐”吸引“小儿妇女观看”,叫卖一些糖果。东京城内的“后街或闲空处”,则“团转盖局屋,向背聚居,谓之‘院子’,皆小民居止,每日卖蒸梨枣、黄糕麋、宿蒸饼、发牙豆之类”。

在《武林旧事》所记录的一百七十八种“小经纪”中,就记有卖假发的,卖肥皂团的、卖火柴的、卖报纸的、卖猫粮的,还有宠物美容店、冰镇饮料摊子、洗衣店、修皮鞋店、化妆品店……

却原来,我们认为在20世纪80年代才有的日用商品,在宋代早就有了。惊不惊喜,意不意外,特别是这“冰镇饮料”,那时的宋人已经能喝着冰镇饮料度夏了?

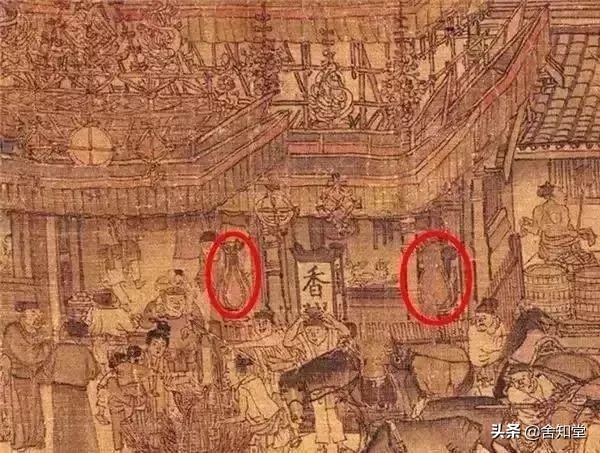

没错,您不用质疑。《清明上河图》中有一家特别好找的店——孙羊正店,这店在当时算是“不以风雨寒暑,白昼通夜,骈阗如此”,二十四小时营业的高级酒楼,不仅可以喝酒吃饭,还可以有宛若神仙的美妓陪酒。这里需要说明一下,宋代的歌妓,只是弹奏唱曲陪酒,所以才有了那么多的风流文雅之事。

在这个“孙羊正店” 斜对面,就有一个卖冰镇饮料的摊子,就像我们今天常见的地摊,撑开一把遮阳伞,挂上个牌子,也就营业了。只不过那时候的招牌上写的不是“冰镇饮料”,而是“香饮子”三个字,“香饮子”就是宋代的饮料。《东京梦华录》说,六月时节,汴梁的“巷陌路口、桥门市井”有人叫卖“冰雪凉水、荔枝膏”、“雪泡豆儿水”、“雪泡缩脾饮”、“雪泡梅花酒”等,摊主大多是那些用青布遮阳伞,用床板凳子当铺席的小本生意人。

卖“香饮子”的摊子大多摆在汴京闹市的十字街口,而在这热闹的街口,还有一手提着支架,一手托着一盘小吃,沿街叫卖的小贩,宋人把这种小贩生意叫“盘卖”。由于他们沿街游走,可以招之即来,想吃什么,能随手叫唤。再看看《东京梦华录》里记载的“盘卖”小吃,简直是艳煞今人也。

旋炒银杏、栗子、河北鹅梨、梨条、梨干、梨肉、胶枣、枣圈、桃圈、核桃、肉牙枣、海红嘉庆子、林檎旋乌李、李子旋樱桃、煎西京雪梨、夫梨、甘棠梨、凤栖梨、镇府浊梨、河阴石榴、河阳查子、查条、沙苑榅桲、回马孛萄、西川乳糖、狮子糖、霜蜂儿、橄榄、温柑、绵枨金桔、龙眼、荔枝、召白藕、甘蔗、漉梨、林檎干、枝头干、芭蕉干、人面子、马览子、榛子、榧子……

我的天呀,谗死人了。这《清明上河图》简直就是北宋开封府的美食地图。据相关统计,在这幅画面上的100余栋楼宇房屋中,可以明确辨出经营餐饮业的店铺就占差不多一半之多。

除了虹桥旁边那“彩楼欢门”高耸,门首悬挂着红栀子灯,打着写有 “十千”、“脚店”字样灯箱广告的高档酒楼,还有饭店、馒头房、烧饼摊,以及随处可见的茶坊,宋人风雅的茶文化也可圈可点,这里就不多说了。

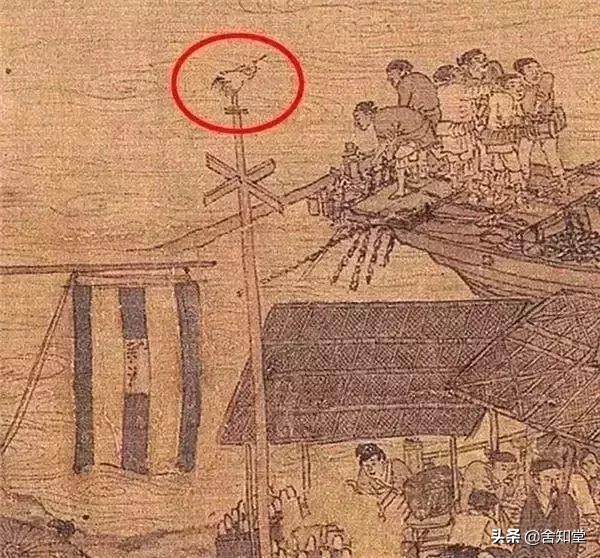

倒是很想重点说一下《清明上河图》中虹桥四角上立着的那四根木杆。

这四根木杆立在那里也并不美观,又到底是作什么用的呢?如果我没有听过专家解读,怕是想破脑壳也想不出这四根被称为“表木”的木杆,竟是被作为禁止“侵街”的红线,相当于今天我们所说的城管。

以木杆为戒,相关摊点都要在“表木”所给出的红线之内,红线之内允许摆摊、开店,中间位置为同行所用,超出红线则不可以。由此也可看出,宋人的国民素质还是蛮高的,由四根木杆划定的范围,也能遵守得有序井然。

还有值得一提的,这四根“表木”上还有测风仪——每根木杆顶上都有一个鸟形物件。

这个形似鸟状的东西叫做“五两”,因用五两重的鸡毛做成而得名。这个“五两” 就是古代的测风仪。想知道今天刮的是南风北风,还是东风西风,只需抬头望望这个用鸡毛制成的“五两”,看看“五两”的鸟头朝向哪个方向,便可知道风向。不得不佩服古人的智慧呀!

可惜的是在时代进步的洪流中,这些古老的技艺早已消失不见,取而代之的是各种高科技,以及冷冰冰的人工智能。庆幸《清明上河图》,在历经7次进宫(或由国家收藏),6次出宫;经过有记录的15位私人收藏,还有流落民间约370年等坎坷历尽,而最终保存了下来。如果说《清明上河图》的存世是中华文明之大幸,世界艺术之大幸,也不为过。

最后,说说宋时的汴京,今日的开封

享有七朝都会、文化名城、大宋故都之盛名的开封,不仅有“包青天”,还有宋代张择端的名画《清明上河图》的影响力,古城风貌如今仍依稀可寻。

近年来,聪明的开封人以《清明上河图》为蓝本,修建了大型宋代民俗风情游乐园——清明上河园。

关于“清明上河园”贬褒不一,今人是想将《清明上河图》中的风物景观从纸上搬到眼前,园区亦是按《清明上河图》的原始布局,集中展现宋代诸如酒楼、茶肆、当铺、汴绣、官瓷、年画等现场制作。可是一旦你置身其中,被忽然而至操着今人言语穿着宋代服饰,却哔哩啪啦急慌慌想让你成为买主的人,那份仿若穿越入画,置身古都汴京千年繁华胜景的幻想,也便泡沫一样瞬间破裂了。

倒是过大年时的“上河园灯会”、“万岁山庙会”可以逛逛。“上河园灯会”也就那样吧,届时在清明上河园的各个角落,会有上百万个灯笼,上万个品种的灯亮起,放眼望去,恍惚间仿佛也有“东风夜放花千树”的感觉,但绝对不是辛弃疾笔下那“凤箫吹动,玉壶光转”的元宵灯会。

“万岁山庙会”,除了有驯兽、舞狮、戏曲、歌舞等杂耍,有陶艺、糖画、剪纸、泥人、烙画、葫芦画、挑花绣等,传统手工艺人现场展示的非遗传承。最关键的是能吃到各种小吃,或许,今人口中的“逛吃逛吃”,就是从逛庙会那时缘起的吧。

说到吃就来了精神,依据舍知堂个人口味儿,首推的当是“羊脚子”和“胡饼”。 羊脚子就是羊蹄子。我们知道在北宋的东京,市民最喜欢吃羊肉,羊脚子也最受欢迎。关键是处理的不膻不腥,一口咬下去,羊脚上那入了味儿的皮和汁水令人迷醉。这时候,再吃上一口酥香脆咸、密密麻麻都是芝麻的胡饼,那简直是人间至味。

这胡饼可不是简单的烧饼,胡饼又称髓饼。在《齐民要术•制髓饼法》中有写:“以髓脂、密合和面厚四五分,广六七寸,便著胡饼炉中,令熟。勿令反覆。饼肥美,可经久。”意思就是“饼坯”一旦贴在烧饼炉里,就不要翻来覆地去动它,而是要慢慢等着烧饼膨胀,肥美,变胖,再用烧饼夹子快速夹出来。那鼓着肚子的胡饼,无论是形状还是香味儿,于我来说都是致命诱惑,即便没有羊脚子可啃,也凑合着。

还有就是中华老字号餐饮名店开封第一楼的什锦包子宴,不光是馅大皮薄、灌汤流油、鲜香软嫩、肥而不腻口味俱佳,还有那提起像灯笼、放下似菊花的优美外形,被誉为中州膳食一绝,当算是名至实归。

除了这些,还有众多可随走随吃的炒凉粉、炒红薯泥、黄焖鱼、杏仁茶、胡辣汤、麻辣花生、江米甜酒……

当然,在享受由《清明上河图》衍生而来的美食与风物时,我们不能忘记,金兵掳走徽钦二帝,洗劫宫中宝物时,此画跟着颠沛流离,也不能忘记曾收藏此画的严嵩父子被内阁次辅徐阶设计扳倒,儿子严世蕃被判斩首,在行刑前大哭,而被没收家产的严嵩,削官还乡,两年后病卒……在这些隐藏在《清明上河图》背后的尔虞我诈、悲欢离合、刀光剑影中,又浸透了多少人间流年,世间烟火。

我是舍知堂堂主,相遇皆是缘,我会珍惜每一位来访者的足迹。

欢迎批评,欢迎关注,欢迎留言区探讨交流。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/279897883.html