按我说吧,Miuccia Prada之所以操持着Prada和Miu Miu两个牌子,应该只是为了她的艺术理想赚点储备金。

她执掌下的Prada一直以来都和艺术联系极其紧密,艺术项目开展得接连不停,而且都不仅仅是那种打着「艺术家联名」搞搞噱头卖卖产品的事儿。

上上星期,Prada的流动私人俱乐部Prada Mode,在巴塞尔艺术博览会期间登陆香港,占据了中环大馆营房大楼三层。

现场举办了一系列的活动。

比如这个「Prada邀约」展览。Prada 2019春夏系列中,缪姨请来的三位女性建筑师Cini Boeri、Elizabeth Diller及妹岛和世,让她们用Prada经典的黑色面料尼龙,以她们建筑师的视角设计,设计出了一系列全新的单品。

2019春夏秀场上,模特们背的这些超可爱的包包,就是「Prada邀约」的产物~

另一个有趣的项目,是摄影师Jamie Diamond的艺术装置「玩偶屋」。她的摄影作品就展示在休息室内,所以这个休息室也是个画廊。

用餐的时候就能顺便欣赏她的作品,以及旁边特意与其形成呼应的玩具娃娃,也算是一种超奇特的用餐+画廊体验了。

这个有趣的流动俱乐部只持续了两天,现在已经结束了。

没机会去Prada Mode香港的旁友不用伤心,眼下就有个离你更近、规模更大的艺术项目:Prada荣宅的「我曾为何物?」展览。

Prada荣宅现在一年两展,几乎成为了比较常规的频次。这次,Prada邀请来的的策展人是女艺术家Goshka Macuga。「我曾为何物?」汇集了Macuga近期的一些作品,以及她从Prada艺术基金会中,精选的,她认为与这次的主题息息相关的25件作品。

为保证观展体验,展览采取分时段预约制,门票60元。

对于里面几十件价值连城的艺术品来说,门票60元并不算昂贵,但如果只是走马观花,拍拍照片,打个卡,这60块你算是扔水里了...

了不起今天就用8个简单的小问题,来梳理一下这个展和它的展品。如果你有能在看展之前看到这篇文章,那带上你的朋友一起去看展吧,TA一定会你的才华折服的。如果在看展之后,才看到这篇,我相信,你大概,会想要,再去看一次...

为什么是「我曾为何物?」而不是「我曾经是谁?」

搞明白这个问题,太重要了。

「我曾为何物?」的「我」,主体是谁?为什么用的是What was I,而不是Who was I?

此展览现场图片摄影师为Alessandro Wang,由Prada提供

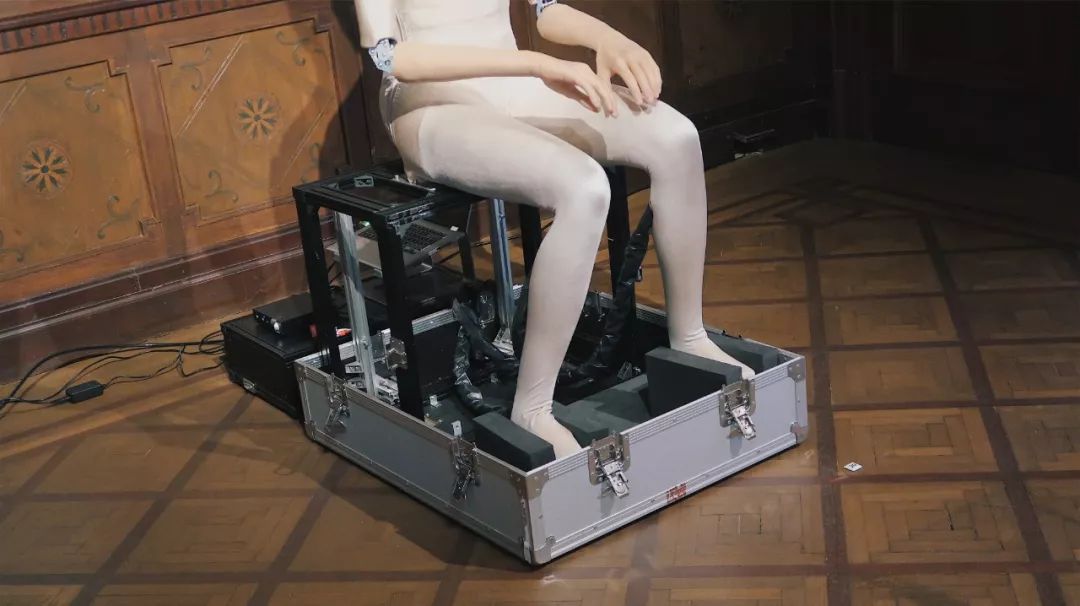

因为发出这个疑问的,正是下面这位机器人。它算是本次展览当之无愧的「网红」,但可能并没有太多人了解他的「人设」,和存在于这个楼的真正意义。

Macuga把整个展览的背景,设置在因科技过度发展而导致人类文明走向末端的「后人类时代」。而这位机器人,是Prada荣宅,最后的居住者和主人。它向我们展示了它的25件私人展品,并向可能到来的访者,不停发出着自己的疑问:「我曾为何物?」

看到机器人脚下这个箱子了吗,这是它的「卧室」,合起来可以将它完全收纳。

它是Goshka Macuga 2016年在Prada基金会举办展览时创作的。有意思的是,这个机器人是以她当时的男友为原型的~

在Prada基金会展出的时候,他穿着一件透明雨衣和一双由可膨胀泡沫、纸板及亚麻制成的诡异拖鞋。

当Goshka Macuga拎着箱子来到Prada荣宅后,她觉得这里的空间「太dramatic了」。机器人应该以最简单、原始的样子存在于这里。于是她当即就扒下他身上的雨衣,自己穿着走了…

艺术家长这样今年52岁,是不是超可爱、超随性?

这个机器人是人类讲稿的存储机,作为一个被遗弃的「类人」,孤独地居住在Prada荣宅里。它重复背诵着人类历史上诸多重要演讲的片段,「预言」了人类终将在科学发展到崩溃边缘,面临毁灭的困境。

而演讲的高潮,就是机器人在最后重复地发问:What was I,What was I,What was I?(整个演讲长达50mins,能不能等到这句话就看你的运气or耐心了……

这一句极具戏剧张力的内省式问句,出自Mary Shelley的小说《弗兰肯斯坦》(Frankenstein,1818年),它高度概括了整个展览的体验,也是展览主题的由来。

小说的剧情在现在看来很简单:被科学家制造出来的机器怪人在自我身份的怀疑中,对创作者即人类进行了反噬。

《费兰肯斯坦》也是Prada 2019秋冬的主题。看得出是Miuccia Prada近几年来,非常热衷和沉迷的哲学or科学议题。

要说「科技对人类的最大反噬」,其实并不发生在未来,两次世界大战吞噬了5000万人的性命,这在科技尚未发达的冷兵器时代,是无法想象的数字。

这一次展览的大部分展品,都集中在二战结束后的20世纪50年代到90年代,许多当时的艺术家正是带着战争的创伤,和对科技发展的反思,进行了创作。带着这一层最宏观的理解去看整个展览,会好理解很多...

如何获得和机器人的最佳合影?

在了解到这个机器人,是这个Prada荣宅最后的居住者及这个展览的「主人」后,想和它合个影是最自然不过的想法。

艺术家也很理解大家的心情。只是这些价值连城的艺术展品们,都是不能过于靠近的,那如何才能和机器人,获得一张最佳合影呢?

Goshka Macuga其实在布展的时候就为大家想好了。这个机器人「坐在」Prada荣宅最辉宏的Ballroom里。每次特展,这里的空间都会被「特别定制」。这一次,被安排上了几面不太平整的镜面...

这些镜面不但承担了实际的、展出展品的功能性,也将Ballroom割裂出了「真实」和「虚构」两个空间。

所以拍一张,结合了「真实」和「虚幻」的合影,才是最点题的。

镜面刻意的凹凸不平,把真实的Prada荣宅仿佛置身时空的隧道里。发生了扭曲的时间和空间,人类和最后的「类人」,谁才是「真的」,谁才是「假的」?

华夫饼,怎么也成艺术品了?

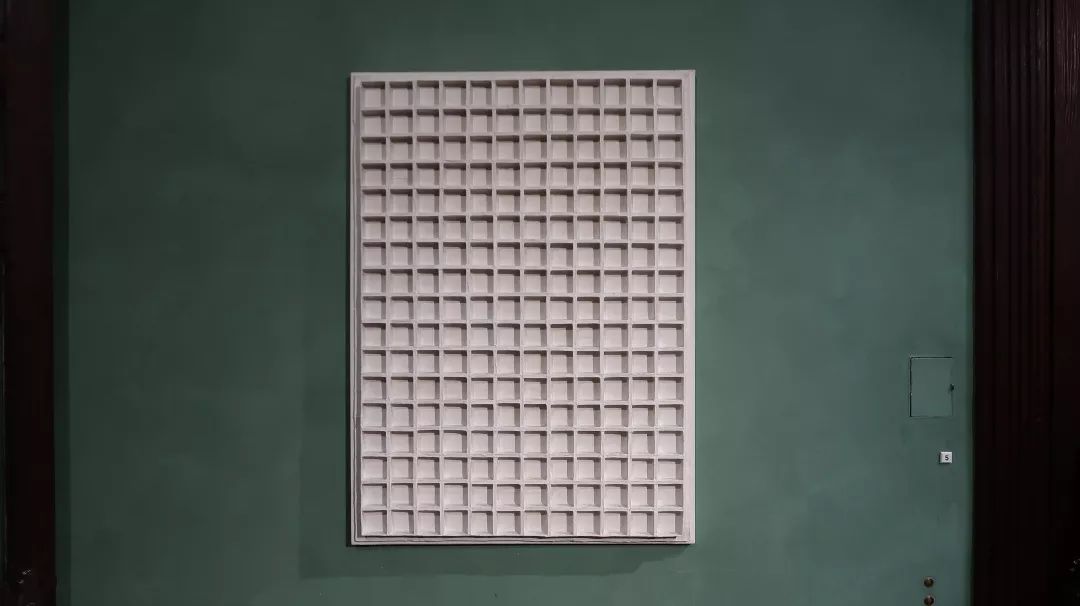

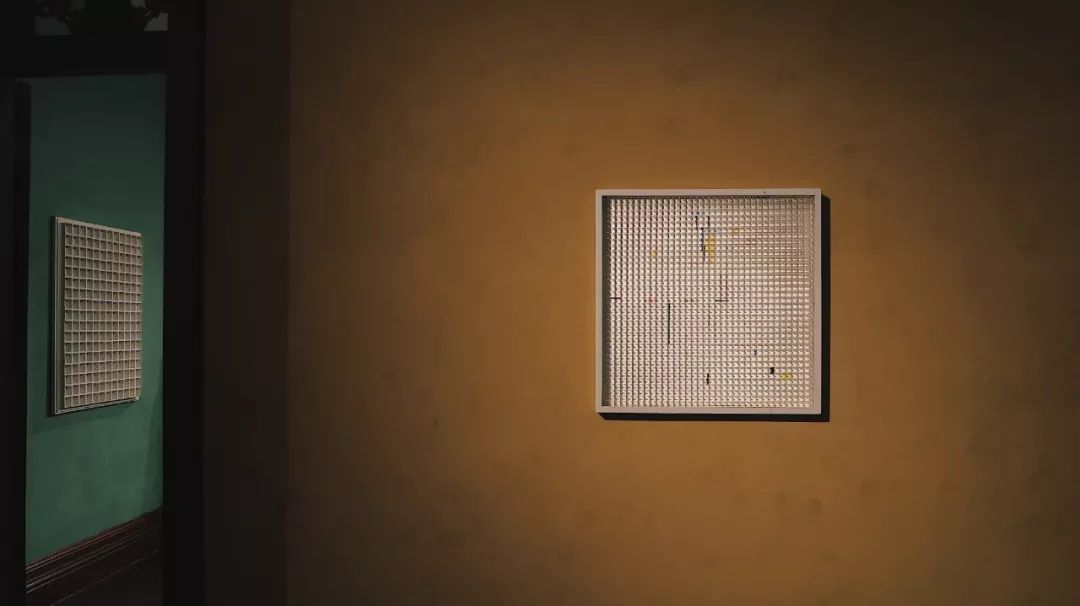

如果要列个展品趣味性排行榜,一楼的饭厅里、壁炉旁边的墙上,来自来自荷兰艺术家Schoonhoven的作品《204个四边形》,可以排得上前三。

任谁看到它,都会惊呼一句:「这不是一块华夫吗?!」

确实长得挺像的……它由混凝纸制成,水平和垂直线条是最最简单而规律的排列。这样的雕塑,究竟为什么能被称为艺术品?

我数了一下,12 x 17,确实是204个……

这里就不得不说到一个非常小众的艺术流派和团体了——「零派艺术」。

「零派艺术」的中心时期在上世纪五六十年代,主要在德国、荷兰、比利时、法国和意大利艺术家的国际性运动。他们旨在「从零开始,完全重塑艺术」。

《204个四边形》就拥有零派艺术最重要的特征:单色、重复、连续、使用未加工和未改变的材料。

在21世纪的第19个年头,看到这样的作品,你或许会不以为然。但如果回到上世纪60年代,在此之前的艺术作品,多半都是为了表达叙事、情感、象征的,它们带有浓烈的艺术家本人的意志。像这样纯粹强调比例、质感、光影、物体和空白之间的关系的作品,是非常先锋和未来感的。

零派艺术家认为,传统绘画技术和材料,最终会被工业材料取代,他们推崇极简主义和规律性的美学,否定融入个人与情感。

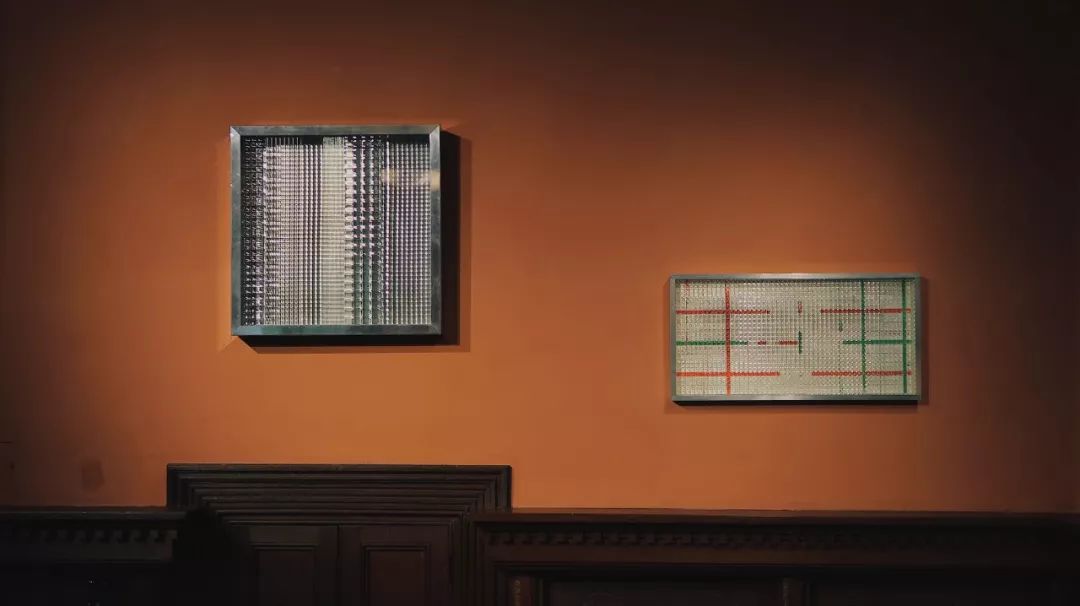

在这次的展览中,但凡你看到这种,重复排列、规律、颜色单一的作品,都非常有可能是「零派艺术」的作品。比如在一楼壁炉前的这一个《时空》。

它是由意大利艺术家Nanda Vigo创作的,主要材质是铝和玻璃。作品(我所谓的)正面,使用了多种不同处理工艺的玻璃进行拼接。工业玻璃的碎片结构提供了一种扭曲的视觉,作为对现实的视觉过滤。

随着时间光线、观看者的物理位置的移动,你所看到的「现实」都会发生改变(这个视角看这幅作品,与壁炉融为一体了,这也是Prada荣宅拍照最美角度之一,可以一眼看到四种不同的墙壁颜色...

Nanda Vigo的另一件同名作品,与另外一位叫Grazia Varisco的意大利艺术家的作品《脆弱的图案》放在同一面墙上。乍一看他俩的作品从表现形式上有一些类似,同样使用了玻璃材质。

这位艺术家是动态艺术和程序艺术的重要代表。这里有提到了两个新的概念,但大体主旨和「零派艺术」也颇有重合。

之所以叫《脆弱图案 》,或许也是因为在观看者的移动中,艺术品所呈现的图案会不断支离破碎、进而形成新的「现实」吧~

回答我,整个展览有几幅肖像画?

看完整个展览,你可能只对这幅肖像画留下了「肖像」的印象。

它来自美国艺术家Llyn Foulkes。他曾经与1954年应征入伍,在德国服役期间,他目睹了战争的残酷和这个备受重创的国家。这或许或多或少给他带来了「创伤后应激障碍」。

他的作品中多有人物脸部被涂抹的表达。这是他在太平间看到一具毁容的尸体后进行的一系列创作...

此展览现场图片摄影师为Alessandro Wang,由Prada提供

在这里展出的这幅《几何老师》,已经算比较诙谐轻松的表达了。(有兴趣的可以查查他的其他作品,口味比较重,过于血腥不适合放在这里...

当一副肖像画被涂抹了脸部,观众就会更关注画中人的其他部位,以此来判别TA的身份。这也和展览的大主题,有些许微妙的呼应...

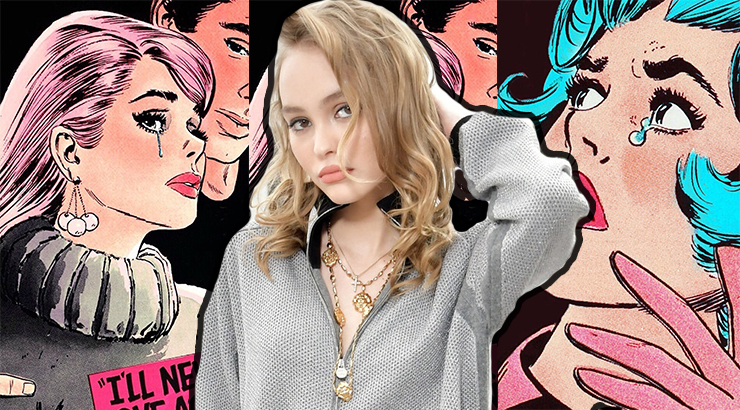

而另外一副「肖像画」,就更有趣了。

并不是所有人都能理解到,它也算是一副肖像画的。这幅被挂在荣夫人卧室里的作品叫《道林·格雷的银色画像》,出自美国雕塑家Walter de Maria。

为了探求个人与公共身份之间的关系,他的作品经常使用反光材料。

这副小型作品的中间部分,就是一块「银版」。银版在经过清洁抛光后,可以「光洁如镜」。随着银版的再次逐渐氧化,观众每天对着这幅作品时,自己在「镜」中的肖像都会随之模糊和改变。

其实这副作品的名字,就直指了艺术家想要表达的主题:它明确指向了王尔德的长篇小说《道林·格雷的画像》。年轻善良的道林·格雷在见到了一个画家画的他之后,惊觉了自己的美貌,受到了蛊惑的格雷对着画像许愿,希望自己的容颜永不改,而所有的岁月痕迹和罪恶,都由画像来承担...

最后唤醒良知的道林·格雷,举刀刺向画像,现实中的他恢复了原本该有的苍老容颜,画中的他却年轻如初。

这是不是像极了银版氧化又再次被擦拭的过程?同时也很点这个展览的题:我是谁?你在镜子中找不到答案;而你的公众面孔,也无法代表我的内心和自我意识。

现在这个作品里的银版氧化蛮严重的,所以不在特别的角度看,都很难发现它是一个「反光体」。至于下一次清洁和抛光的时间,就要看它现在的拥有者,缪姨的心情了...

这...是一个床垫吗?

这个很随意地,搁置在荣先生卧室里的黄色物体,是一个床垫吗?

严格说来,答案是否定的;它应该被叫做:床垫的「负空间」。

此展览现场图片摄影师为Alessandro Wang,由Prada提供

作者Rachel Whiteread擅长将日常生活中常见物体的「负空间」用出其不意的材料实体化。简单来说,她先用高密度泡沫橡胶和橡胶制作一个长方体,然后将床垫压在上面,就得到了床垫下方的那个「负空间」~

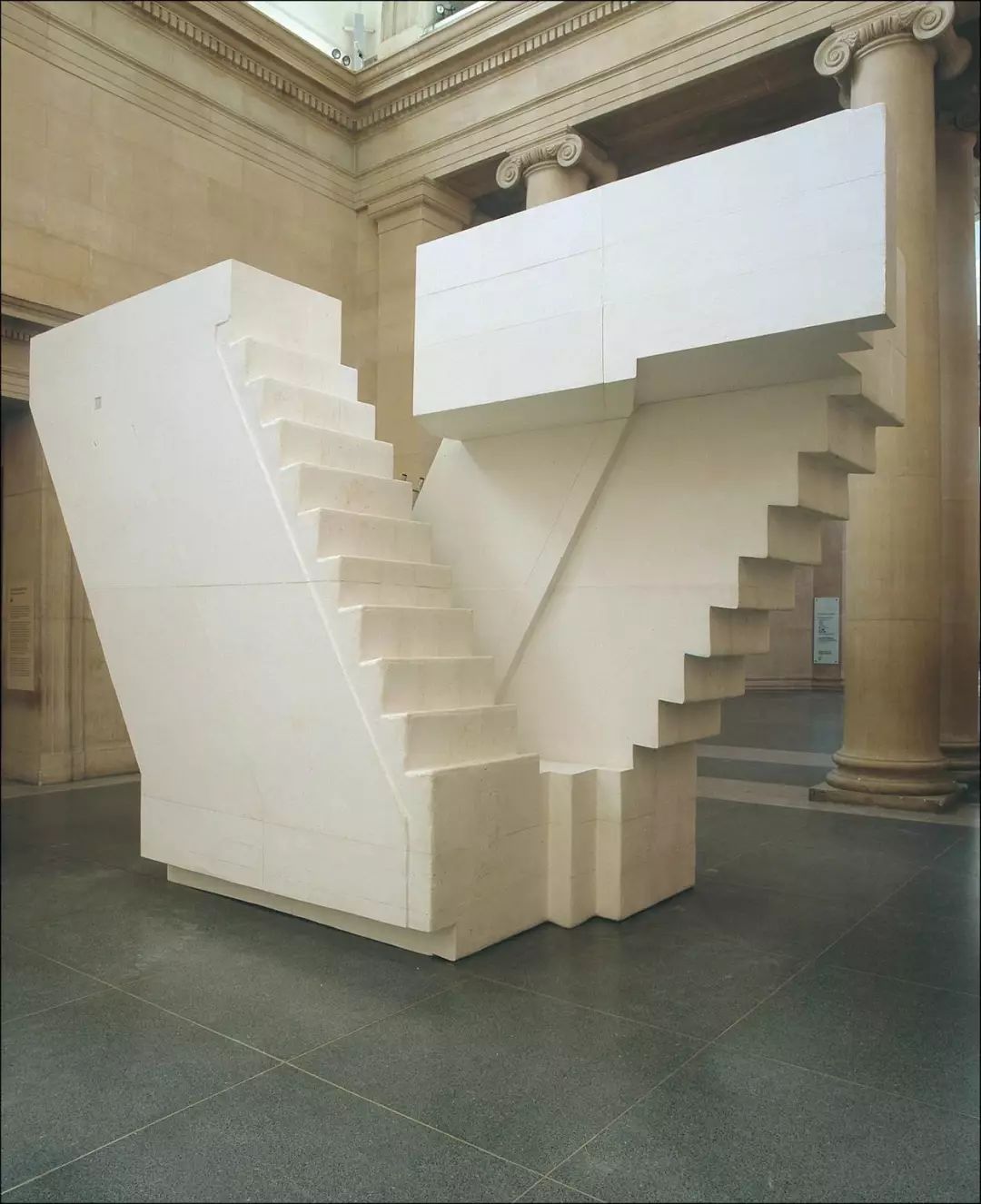

如果这样描述还是有点抽象的话,看她过往的更大型的作品可能会更清晰一些。下图是Rachel Whiteread用石膏浇筑的楼梯的上方,将其移走后,就得到了楼梯的负空间。

这些有别于「实体」的负空间,既有常用物品的熟悉感,实际上却是缺失了主体的。这其实也是从很哲学的角度去探讨:当「我」脱离了「我」的实际形态,我给周遭留下的空间和痕迹,还能否定义「我」?

它出现在这个展览的理由,有一点可爱?

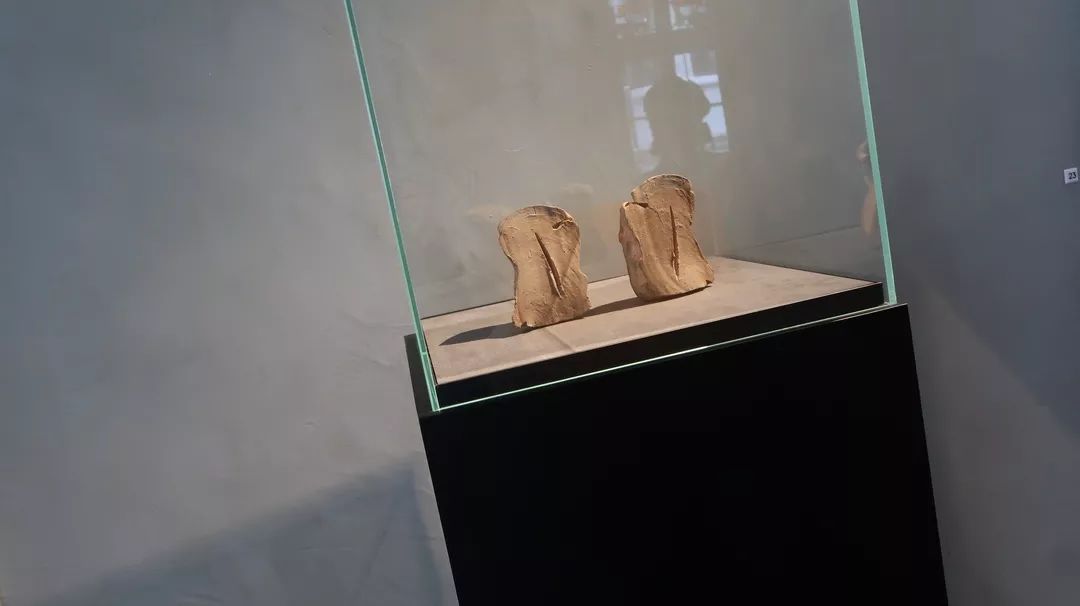

就在这张床垫的对面,有一个小小的玻璃展柜,里面展示这着Lucio Fontana的雕塑作品《空间概念,自然》。

你知道这个作品被Macuga选入展览的理由吗?因为她想给这个人类最后遗留下的空间,一丝「人类生活过的痕迹」,而这个雕塑的形状,像不像,吐司面包?!

是本人了~

事实上,这个25件展品的展览,Lucio Fontana就占了三件。

其中这幅叫《空间概念,期望》的作品,应该是最有名且价值连城的一个了。在创作了一系列传统的、乏味的雕塑作品后,Lucio Fontana对这种一成不变的表达形式产生了厌恶并发出了自省。

他试图向过去的自己挑战,向传统绘画表面概念挑战,打破纸张和画布的表面,克服画布及其物理和象征性的限制。打破的画布突破了二维的限制,从裂痕里望进去,仿佛是一个无尽的黑洞——一个无限的一维。

这种割破也不单单存在于画布,发展到后来Fontana在厚涂结块的颜料、工业材料上,创造出破坏性的伤痕和黑洞来,使其游弋于绘画或雕塑的物质限制之外。

正是因为有这种「我是谁?」的自省和自我否定,才有他后期的突破和成就。

所以如果以后你再看到类似割破的画布、刺穿的涂料,大概率上就可以判断是Lucio Fontana的作品了。比如这次展览,三楼最南间里的一个雕塑作品。

(它是不是有点像陨石的形态?坠落在人类文明的最后一片土地上,也是很有意象了...

展览现场到底哪些椅子是可以坐的?

在展览中,所有的展品都是不能触碰的。甚至离得近一些,都会被友情提示。

比如三楼莲花卧室里这两张连体椅子,走累了想歇歇?不可以!(当然工作人员也不会给你这个机会…

它是美国极简艺术的代表人物Richard Artschwager创作的。他力图从生活中找寻最熟悉的物品然后把它们简化为最基本的线条和形式。这个作品有典型的椅子的特征却没有椅子的功能性。

但是~展览现场有非常多椅子,不属于展品,可以随便坐。

这些椅子也不同于一楼的那些功能性更强的看展通常会见到的金属「长条凳」。它们存在的原因,是因为艺术家Macuga希望在这栋建筑里,真实地增添一些人类居住过的痕迹...

三楼荣宗敬的卧室内的这套桌椅,Prada还会在周末邀请书法家来到这里,将机器人的演讲稿,以中文书法的形式表现出来,超级酷~

包括一楼日光室正南一块延伸的四边形空间里,也摆放着一株蒲葵。这株蒲葵并不是一直存在于这里的,也是Macuga为了呼应展览的主题,增添一些人类居住过的痕迹,而特别布置的(这个点是不是挺冷门的,可以和你的朋友看展的时候吹一下了...

Goshka Macuga自己还有哪些作品在展?

除了那个门面当担机器人,策展人兼艺术家Goshka Macuga还有多副近年创作的拼贴画在展。

她基于「挪用艺术」,将他人的画作或摄影作为背景,自己则是在画面上方用如同织网一般的手法,进行拼贴。

这种碎片化的形式指的是计算机编程史。按我理解,更像是信息大爆炸时代,那种破碎的、一知半解的信息,充斥在人类的生活中。

如果你试图看清艺术家所使用的背景,就会发现这些图像,依稀可辨,能知道个大概,却也无法获悉全貌,有更清晰的理解。

Goshka Macuga本人不愿用语言过于直白地阐述自己的作品,但你从她选用的背景就可以大概了解到她的「担忧」:海洋、空气、环境、温室效应、难民问题、恐怖袭击,等等。

表达着这些因为科技迅速发展带来的后果,终将带人类走向不可逆的困境..

最后,一个非官方彩蛋,但挺适合这个展的主题?

我没办法在有限的篇幅里详尽说完全部25个展品的信息。

不过这次再访,我头一次得知了一楼阳光房这几块彩色玻璃的故事。四块玻璃说尽了荣崇敬的一生,居然也是暗合了「What was I?」的主题。

第一幅玻璃,画的是荣崇敬在1930年在故乡无锡的太湖梅园建造的一座塔,用以纪念他的母亲。旁边一副,岸边的西式城堡和风车,象征着权利和工业;而船的形态神似棺材,这在以前是取「升官发财」的谐音。那条河流,就是无锡流向上海的苏州河...

这四幅图,描绘了他早年在苏州河两岸兴建了多家面粉厂和棉纱厂的盛况;他本人又是个大孝子,因此这四幅图,可以说是「他是谁?」的最佳回答了...

好了,关于这个展的8个小问题就答疑到此完毕,接近7000字的长篇巨制,看完的都是英雄。大家周末可以约上朋友,偷偷背好这份厉害的「看展指南」,把牛逼吹起来,照片拍起来~

现在就可以点击下面的小程序卡片,进入「Prada荣宅艺术展」小程序,进行线上预约和购票。(怎么样,是不是有人看完觉得自己白看了?

已经去看过展览的同学也可以留言互动说说观后感,有机会获得下面这瓶可爱的PRADA CANDY香水~

助理编辑:Riemann

或者到这里找我

/

微博/小红书/B站:@了不起日报的喜娃

商务合作:siva.shen@butterfree.cn

买手店:了不起百货

/

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/941952878.html