虽然高考已经过去一段时间了,但考生们也陆续拿到了录取通知书,不久将会进入心仪的学校,开始人生崭新的历程。

但另一批准高三学子们,却在为未来努力拼博,“备考”也即将成为他们未来一年的主旋律,每位学子的书桌上,也摆满了厚厚的教辅。

不得不说,现在各种辅导也真是“卷”,随便逛一下校门口的小书店,就会看到琳琅满目的各种辅导书。

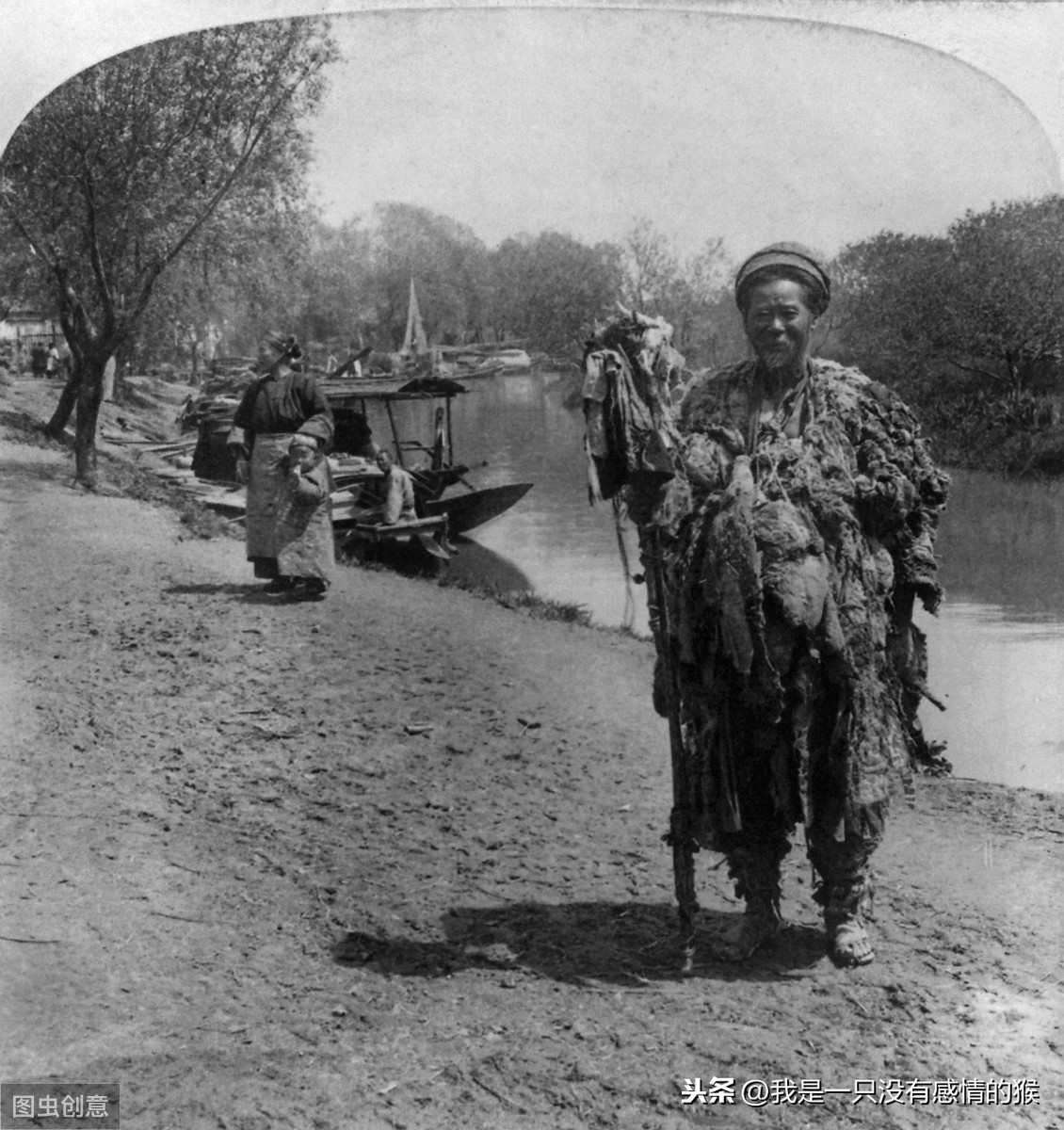

有同学可能羡慕旧时代的学子——他们只需读好圣贤书,并不会做这么大量的习题吧。

您还真想错了,古代搞起教辅来,花样比现在是只多不少。

县太爷也难处理“教辅”图书的明争暗斗

在古代科举是一般士子进阶的唯一阶梯,一朝成名,便跨越阶层成为人上人。为了应对考试,各路人马都想来教辅行业里分一杯羹。所以古代教辅市场的“内卷”现象比现代辅导书市场有过之而无不及,因为一些大人物也参与其中。

先说一件发生在明朝末年的故事。寻时崇祯皇帝刚上位。一天,江西临川的知县张采收到了两位好朋友的信。在信里头,这俩人联名,实名举报一个叫艾南英的人。

艾南英也可谓当时的文坛领袖,但他非常厌恶八股文,曾经和三个好兄弟一起写文章痛骂大太监魏忠贤,还被当时的人称为“江右四大家”。

而这告状的两个人,也不是籍籍无名之辈,是当时一个著名组织“复社”的发起人。这个复社影响力非常大,朝堂上的官员和学子,自称是复社成员的能有小一万人,几乎是个小政党。

一边是江右四大家,一边是“复社”发起人,都是混文化圈的牛人,哪方张采都惹不起,他陷入两难之中。

这双方的矛盾因何而起呢?原来,他们矛盾的起因,是因为因为到时的教辅用书——《房选》,就是为“揣摩八股,切磋学问,砥砺品行”而专门撰写的书籍。通俗一点,类似现在的《步步高》和五·三这类教辅书。

举报信里说,艾南英在编写教辅材料时,除了对科举八股文写作进行了专业分析之外,还夹杂了许多攻击友商同行的过分言论。

张采不敢去仔细查证真伪。因为不管查出什么结果,都得罪一大批人,落个乌纱帽不保。

科举教辅史上第一个吃螃蟹的人——白居易

科举教辅史上“吃螃蟹”的第一人,竟然是大诗人白居易。他搞出来的教辅还有个很好听的名字,叫《策林》。

《策林》这本教辅比较类似于历年必考真题的合集。除了搜集历年题目之外,这本书最大的卖点,是书里面有很多白居易本人备考科举时用过的绝招。

白居易可谓是当年的考神,他中举的时候还不到三十岁,出成绩当天,他还跑到长安大雁塔下去炫耀自己的战绩,说自己是中举的“十七人中最少年”。

按咱现在来看,三十岁都已经博士毕业了,一般人参加工作几年了。但在唐代的科考战场上,四五十岁能中进士都算很不容易的。不到三十的白居易确实是少年有为,值得骄傲。

按理来说,白居易考上进士就应该平步青云步步高升了,但现实却和他想象的完全不一样。

首先,拿到进士身份不代表就能顺利当官,自己的未来怎么走还是未知数。

其次,唐朝长安的房价实在是太高了。就连唐玄宗时代的大宰相姚崇,都没能在长安城给自己分出一套“福利房”,更何况白居易呢?人“穷”志“短”,白居易想到了一个生钱的法子,他决定将这些年的备考心得,全部解析出来,汇编成册,让备考的士子们“付费阅读”。

对于唐朝科举的进士科来说,最大的重难点就是策论。那时候的策论和今天的高考作文非常像,题目抽象分值大,主要考核应试者的综合能力。

于是,白居易的教辅就在这个难题上下了大功夫。他把常考的策论题目分成了八大类,包括怎么做皇帝、怎么教化百姓、怎么统治军队等等,然后就着这八大方面写了好几十篇范文----高分范文就是这么写的。

后来,白居易又研究了吏部选拔考试,改写了一部破题“红宝书”——《百道判》。这本书一经面世,大受好评,连官方都专门站出来为白居易点赞。

科举“培训班”石鼓书院诞生了

当天下士子沉迷于白居易的押题宝典时,有位叫李宽的文人另辟蹊径,他要办科举辅导班了。

李宽来到湖南衡阳北边的石鼓山上,利用手上为数不多的闲钱,开了一所书院。在书院附近盖了几座小型论道场,方便学生们辩论。但李宽的超前规划和长线的收益,显然不能打动士子们躁动的内心。

直到唐朝晚期这种情况才有了变化。当时政局不稳,战争多发,官府办学断断续续,许多士子失去了稳定的学习环境。学子们才发现李超的规划多么伟大。而处于山水之间的书院,也终于变成天下士子眼中的香饽饽,迎来了生源大爆发。

大文豪也办起了辅导班

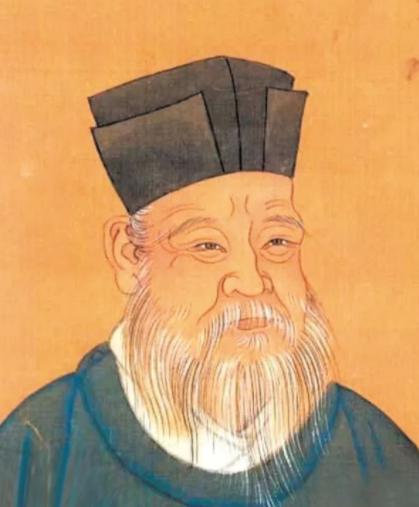

科举人才的培养模式,在宋代变得更加成熟,大文豪朱熹也加入其中。

在讲朱熹之前,先了解宋代的教辅行业的状况。

宋代是个非常重视文化的朝代,科举考试也发展得也非常完善。因此,学生们也自然大力响应政府“学而优则仕”的号召,努力备考科举。

同时,还有一个客观原因,那就是宋代印刷术的发展。活字印刷出来之后,书籍的出版和阅读都变得更加方便,教辅书还能批量生产,一次印个几百本都不在话下。

有辅导机构,也有便宜的辅导书,士子们为了静心复习科举,纷纷跑到书院去接受系统培训。整个两宋时期,学子们都在书院扎堆学习,书院们也都各出奇招,打造自家品牌,把培养学术人才和科举人才当成最高目标。

对于这一切,大文豪朱熹一开始是非常不屑的。打根上,他对科举就非常不屑。他曾经说,如果南宋想要恢复到北宋的繁荣时代,至少要先把科举停三十年再说。

不过,朱熹绝对没想到,去一些书院开了几次专题讲座之后,就成为了科举培训班爱好者和拥泵者。估计是不仅干这个能赚到钱,还能有一种强大的满足感吧。

在一次讲课的时候,朱熹苦口婆心地和学子们讲,说“科举取士久矣,名儒巨公皆由此出,今之为士者固不能免于此”。

他的意思是说,科举还是读书人的唯一出路,大家还是要好好考。

朱熹不光自己搞科举培训班,还喊着同是“东南三贤”的吕祖谦一起下海。

显然,吕祖谦更有商业头脑,制定的培训计划也更加的系统化、条理化。

在给朱熹的信里,吕祖谦非常认真地分析生源的特点,还根据特点制定学习计划。

吕祖谦认为,在复习科举这件事儿上,学子们面临的最大问题就是和其他人没有交流,只是自己闷头学,很容易累,也不了解别人的水平。

所以,他的书院就要让学生们抱团一起学,有好的知识和方法大家一起分享,有最新的信息也可以一起交流。

为了实现这个目标,吕祖谦还发明了一个制度叫“十日一课”。他会每十天都给学生留一篇策论的题目。但凡是找他补习的学生,无论文字基础如何,十天都要写一篇时事作文。一方面,学生们练就了文笔、熟悉了朝政大事。另一方面,也让学生之间有了可以交流的话题。

他还学习白居易,借着书院的名头,出版了金牌导师吕先生的押题法宝“小黄书”----因为这个书皮是用黄色的布帛包裹的,所以在市场上还有个花名叫黄册子。

读书人盛传,只要得到这本“秘笈”,就算不能科举及第,也更容易出人头地。

吕祖谦一顿操作猛如虎,却给朱熹造成了巨大的困扰。有了吕祖谦的黄宝书,谁还乐意去听他慢慢悠悠地讲课呢?

于是,两大金牌导师暗生矛盾,暗自较劲。

吕祖谦不让弟子们和穿短衫的老百姓交往,怕学生们染上市井的恶习。朱熹就批判说,这严重违背了孔子提倡的“有教无类”原则,顺带黑一句吕祖谦,说他不适宜教书育人;

吕祖谦十分喜爱苏轼的文章,没事就叮嘱弟子们多阅读、多模仿、多抄写,朱熹便批判说,不应该看苏轼的作品,因为苏轼只是一个文学家,举子们都是要做政治家的。

不过,朱熹嘴上虽然骂吕祖谦,但他也不得不承认吕祖谦的教法很有成效。他还亲自把要参加科举的长子送到吕祖谦的门下。最终,在吕祖谦的教导下,朱熹的儿子也成为了一代名士,入朝为官。

官方“辅导班”和私塾的产生

书院书院人人叫座,朝廷也没有完整的一套教育理念,就想把书院从全私立变成官私合营。

首先,官府把书院校长的名额,收归国有,让朱熹、吕祖谦这样的大教授竞聘上岗。

其次,国家规定,进入官方书院学习的考生,都可以在书院中享受类似正式科举的“一模”、“二模”,而且每次考试成绩都经过官府认证审核。模拟考成绩好的考生,还有官方奖学金。

但那些住在偏远地区的学子,家里条件又不好,不能去官方的书院就读。因此,到了南宋晚期,靠乡间学校或者家族主导的私塾就越来越多了。

而且,这些小规模辅导班学出来的孩子,也未必就不如学院派的考生。根据记载,宋代很多偏远地区的出身的学霸,都是靠着乡学和私塾考上来的。

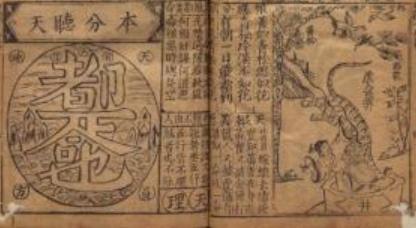

明清时期的教辅——《时文》

明清的科举范围和两宋时期明显不同,考试内容就是四书五经,格式就是八股文。

官方会把乡试和会试里的优秀文章挑出来刻成书,免费印刷送给考生们阅读,来代替唐床时期的“付费阅读”。

不过,这份国家出版的“优秀作文集”,收录的只是考中进士者的卷面作文,没有考官的具体评点,也不会解释给出高分的理由。

于是,有人敏锐嗅到了教辅的新商机。他们花大价钱请了一批金牌讲师,专门编写更有针对性的教辅材料。

首先,他们根据四书五经的科举考试大纲,把历年考得多的部分找出来,再仿照着官方出题的思路来出模拟题。

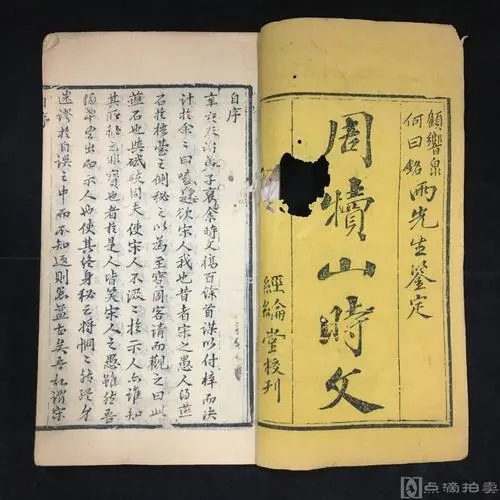

其次,他们把每年优秀学子的中举的文章都拎出来,让讲师们进行分析和解读,形成一本新的八股文范文集,取名叫“时文”。

“时文”让众多学子看到了考高分的捷径。他们纷纷摒弃原始教材,转身来研究这些教辅材料。

但这群人刻苦研究“时文”,只是投机取巧,而忽略了读书的根本,很容易成为“高分低能”。明朝中期的大学者谢铎就严厉地斥责这些投机取巧的考生。

谢铎给皇帝连着写了好几篇奏折,希望朝廷能把这些“时文”教辅全都给烧了,让它们不要再祸害人。但在浮躁的学风下,没人理会这位老儒生的建议。

直到明朝末年,科举时文的编写依旧是很大的一块蛋糕,开头提到的教辅风波,也就是两位教辅名师互相较劲、抢占市场份额。

随着书社不断发展壮大,从里面也走出了不少科举名家,他们中的不少人成为了影响历史走向的重要人物。

但也有饱受煎熬、屡试不中的“落榜生”,比如李时珍、蒲松龄、吴敬梓等等,他们虽然没能在仕途上取得成功,其成就却被人永远地铭记和尊重。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/756878836.html