明代书风,继宋元帖学之传统,不同时期皆具各自面貌。

从明初“三宋二沈”台阁体始,至中期祝允明、文征明等吴门大家上追晋唐风流,大呈复兴之势,而后晚期如董其昌、米万钟、倪元璐、王铎等,侧锋取势,绝无固守,颇有跌宕疏远之趣,影响至深。

明朝,历经近三百载,以早中晚三期,便可大略论述书法审美嬗变之轨迹,足可见书风与社会人文环境及历史变迁痕迹甚是息息相关。

明初期,杨士奇、杨荣和杨溥先后入直翰林院和文渊阁,所书制诰碑版,均以姿媚匀整为工,所谓“一字万同”,大概如斯。而后沈度、沈粲、姜立纲等楷书清劲方正,时人争以为法。

台阁体,多为应制、题赠之作,内容多贫瘠,乃至于情之所至,抒情之余,亦要"适性情之正"。而国势承平,表"爱亲忠君之念”,书艺自然要讲究平正典丽,以施政教。

近人马宗霍于《书林藻鉴》曾言:

“有明一代,亦尚帖学,成祖好文喜书,尝求四方善书之士以写外制,又诏简其尤善者于翰林写内制。凡写内制者,皆授中书舍人,复选舍人二十八人专习羲献书,使黄淮领之,且出秘府所藏古名人法书,俾有暇益进所能,故于时帖学最盛。”夫上有好者,下必甚焉。然台阁体,无异于"阘冗肤廓,几于万喙一音",因而渐至萎靡。如董其昌所说:"自杨文贞而下,皆以欧、曾为范。",书者皆以程朱理学为引,甚少见艺术创作热情。

《书林藻鉴》亦云:

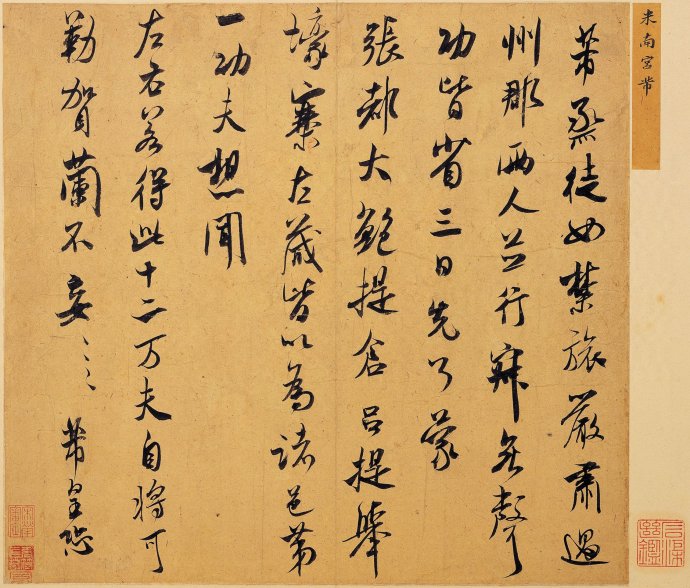

“仁宣嗣徽,亦留意翰墨,仁宗则好兰亭;宣宗则尤契草书。宪宗、孝宗、世宗皆有书迹流传。孝宗好之尤笃……”故明人类能行草,虽绝不知名者,亦有可观。简牍之美,几越唐宋。如张骏,与张弼齐名,时号"二张"。其狂草颇有怀素之风,遒劲骏逸,洒脱奔放,或可归宋克、沈粲一脉。

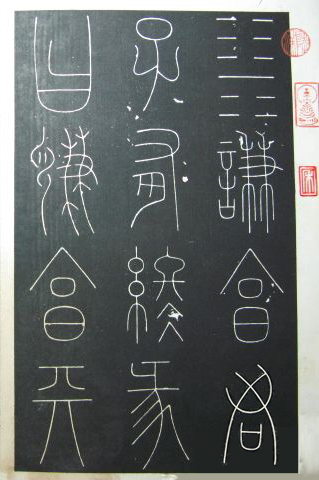

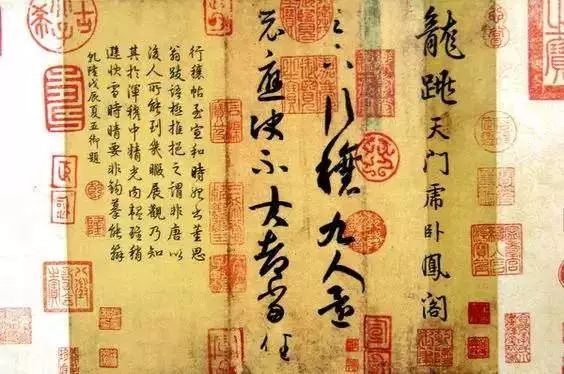

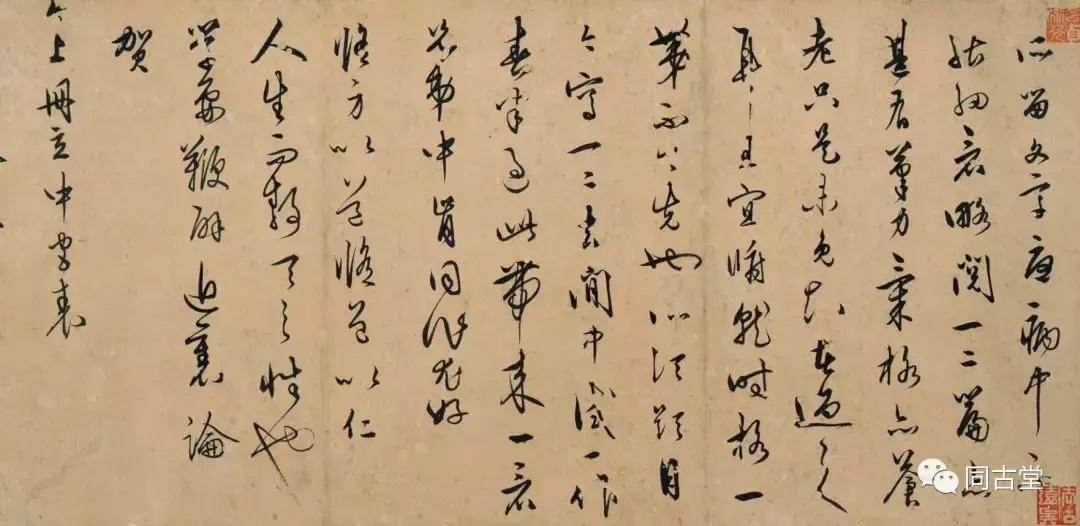

张骏《桂宫仙诗 思补堂诗》局部 近墨堂藏

除张骏外,台阁体后期,李东阳、徐有贞、王鏊、邵珪等人亦渐弃圆润婉媚、细劲流畅之“台阁体”规范,转向追求奔放自由书风。

王鏊之书法清劲爽健,结字纵长严谨,得峭拔风神。其为弘治、正德间文体变革的先行者和楷模,他黜浮崇古之文学观和尚经术、去险诡之取士倾向,影响了一代文风。

唐寅颂其“海内文章第一,山中宰相无双。”,其成就由此可窥,单以其对吴中淮左文人影响而言,今人论其为吴门先导,亦无不妥。

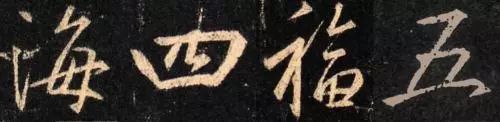

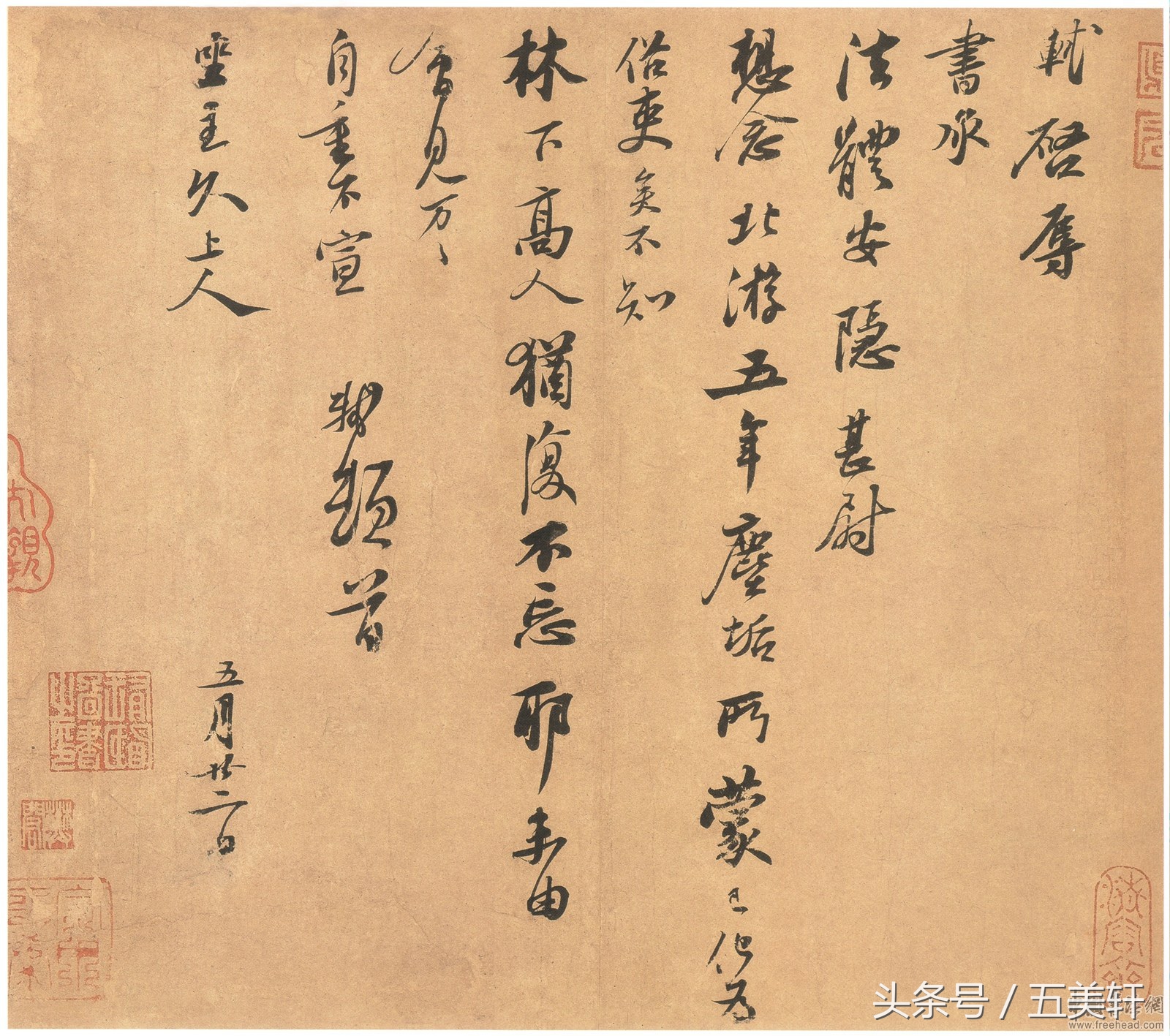

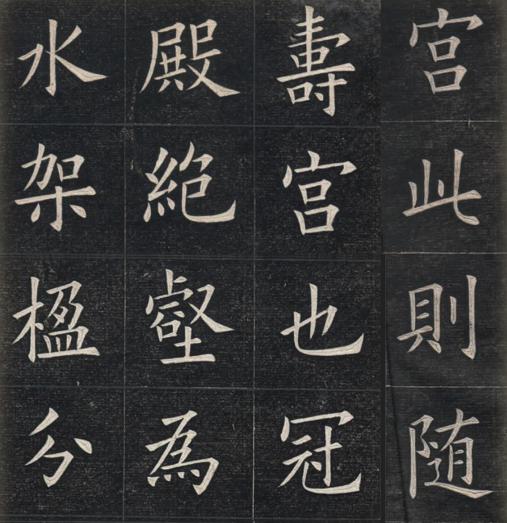

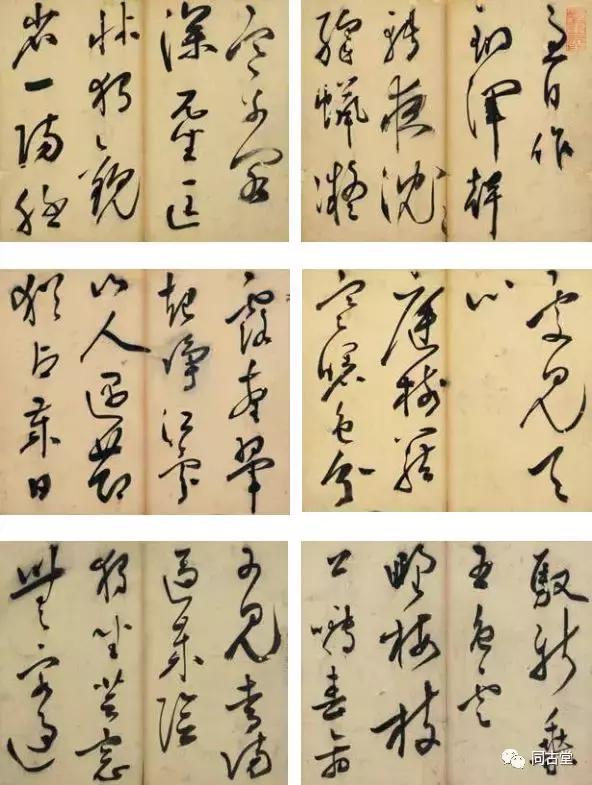

王鏊《行草四种》局部 近墨堂藏

书风变革,非一人一日之工。窥书法史,诸家或名扬后世,或就此匿迹,再难见踪影,然正因众人日积跬步,终至千里。

若非机缘,被遗忘者甚难被提及,更遑论还原其历史真实定位与评价,此为憾事。而收藏之趣,即为考究,由蛛丝马迹,溯源根本。

行笔至此,不得不提的便是近墨堂主人林霄先生所藏之邵珪草书《赤壁赋》,此桩艺坛逸事,业界引为佳闻。

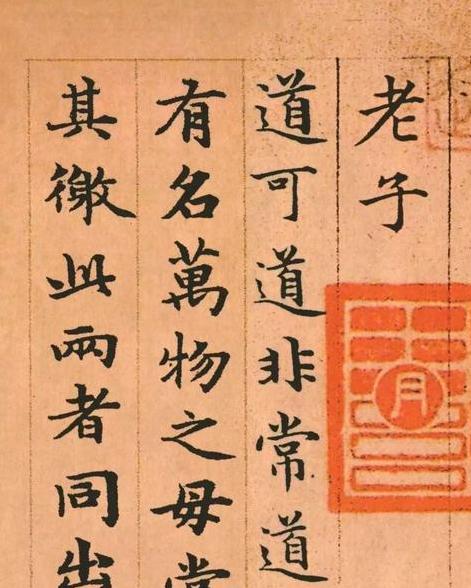

数年前,一件祝允明款《赤壁赋》,笔法率性天真,又不失法度,单以书法而论,诚然难得佳作。然较之其晚年所书《赤壁赋》(上博藏)虽有相似之处,却又显各自风格,且书中“顾从义”跋亦是疑点颇多。

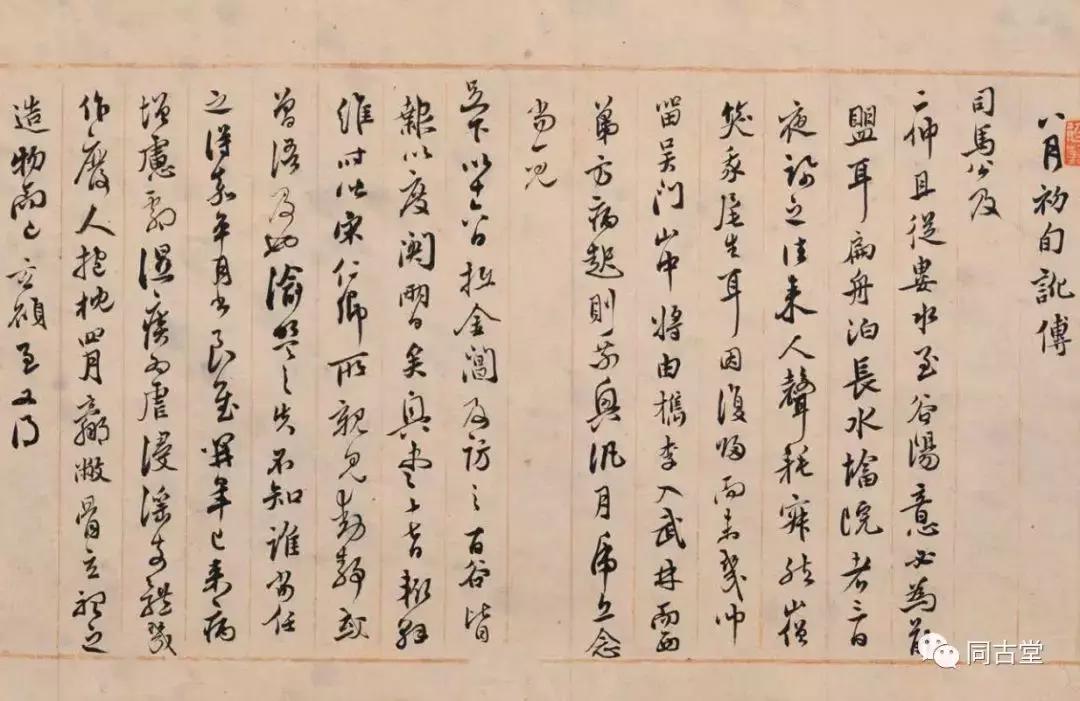

浸渍书画界多年的林霄先生,从装裱、笔迹、款识、书写内容等多方便考据,作品书于弘治元年,此外尤其从日本某小拍所现之《王阳明先生堕马诗长卷》中所写道:“珪在玉河东第,八月一日书。”,经多方面综合对比论证,最终才确定该草书真正作者为邵珪。

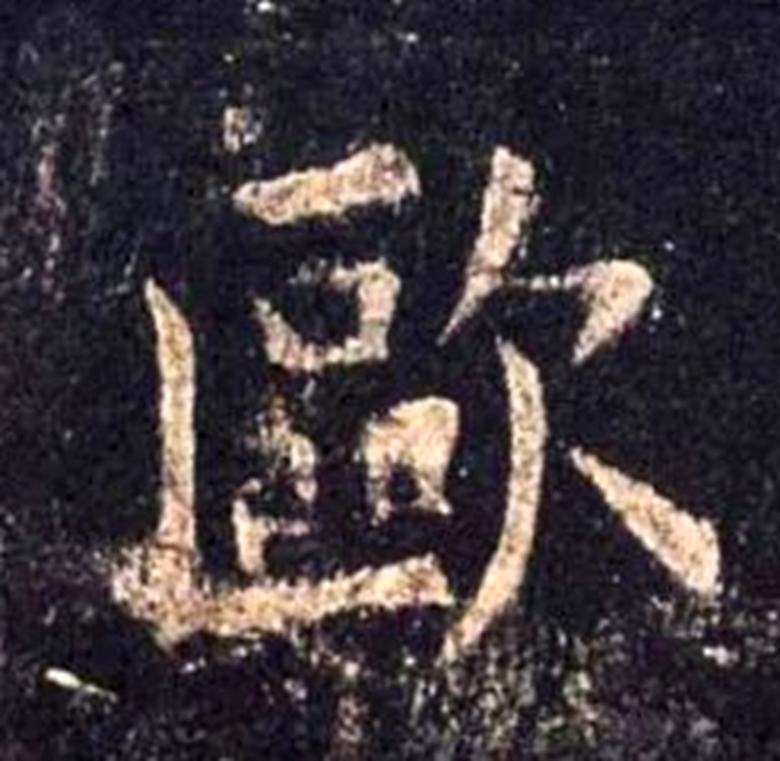

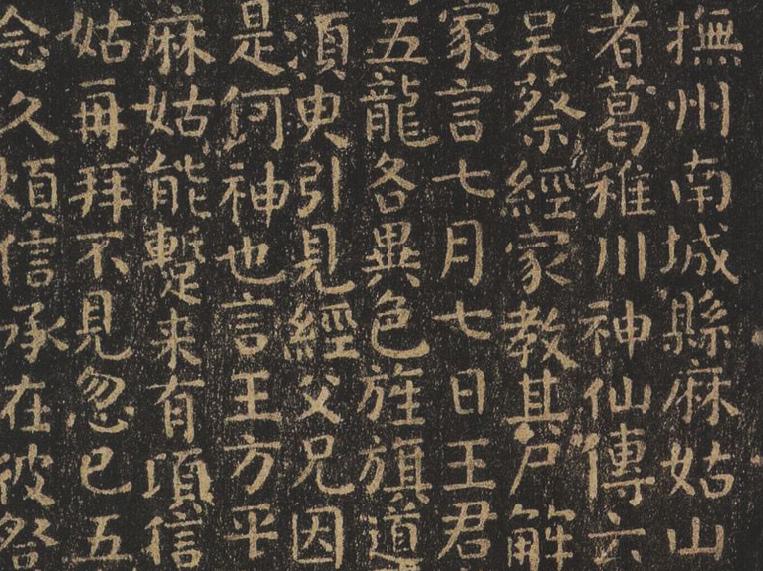

邵珪《赤壁赋》局部 近墨堂藏

邵珪其人,时称邵半江,与李东阳交谊甚笃,书法下笔迅疾,尤善作草,颇得时人称赏,然因早逝,故书名不显。

笔者以为,类邵珪者众,而藏家如林霄先生等却甚乏,不遗余力发现明珠,以不至蒙尘,应为艺林要事。

邵珪书《王阳明先生堕马诗长卷》中,伪款识为大名鼎鼎之王阳明。王阳明作为心学之集大成者,其学说为明代影响最大的哲学思想,成就冠绝有明一代。

而其书法,将心学融于其中,可谓“知行合一”。徐渭曾称书圣王羲之“以书掩其人”,王阳明则是“以人掩其书”。

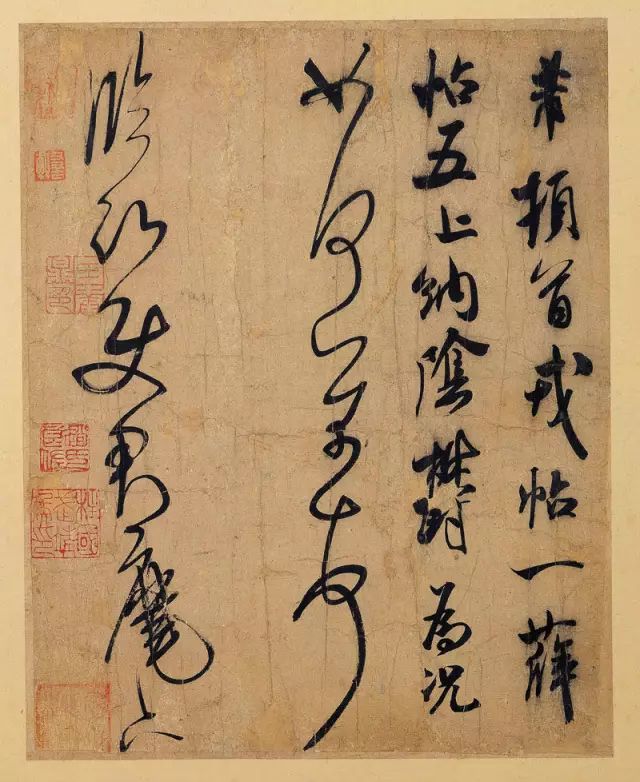

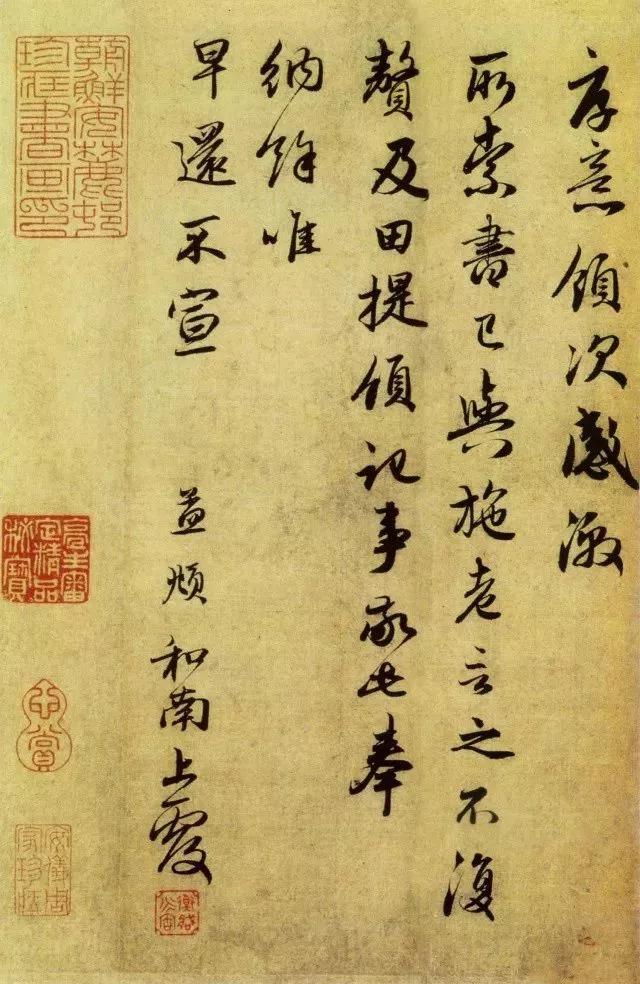

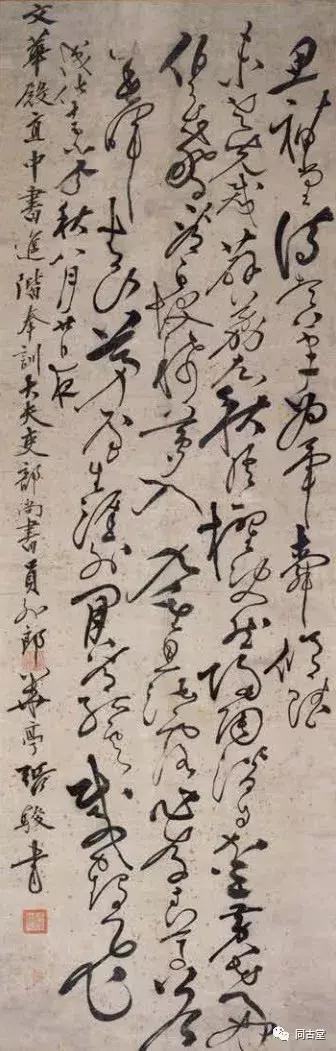

在王阳明《致薛侃札》中,既可见其书法之清劲,又可窥超然怡悦之精神境界,如札中所言“致此良知,便是格物”,而薛侃则是意味着传承与发扬。

王守仁《致薛侃札》局部 近墨堂藏

明中期,可谓大家璀璨,有复兴之象。王阳明“知行合一”,而祝允明、文徵明、唐寅、王宠四子则依赵孟頫而上通晋唐,取法弥高,各显独特风格,好异尚奇之风亦逐渐兴起。

彼时,明代帝王雅好书法,书画为世人所重,希冀借此入仕,为繁荣期。如夏言,以才俊为首辅,其书法贞珉法锦,视若拱璧。正、行二书甚为遒美,榜署书尤为可观。

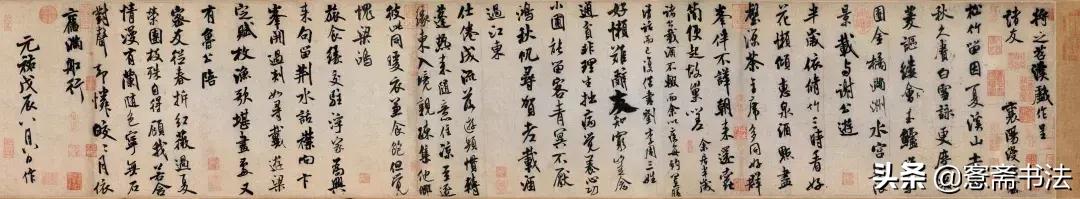

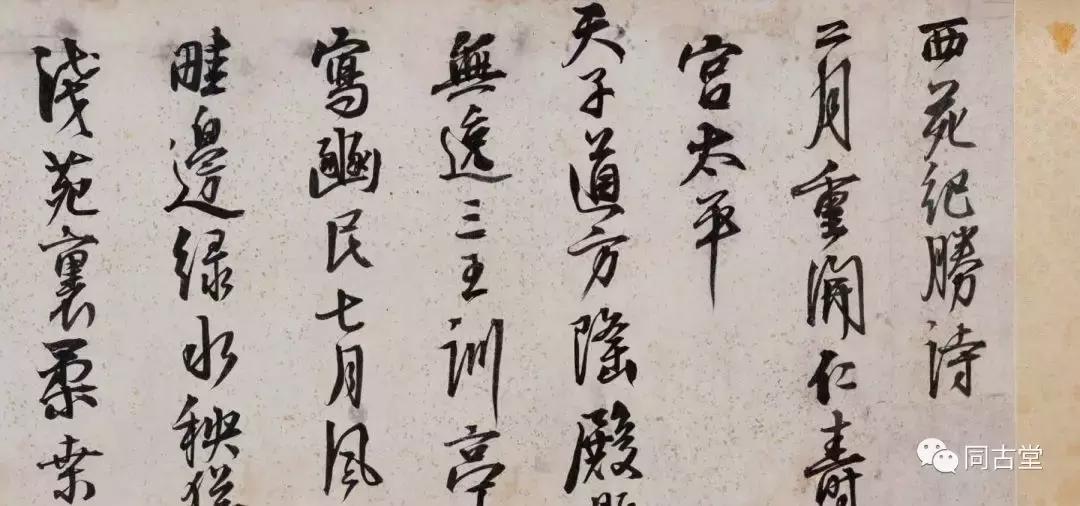

夏言《西苑进呈诗》局部 近墨堂藏

其所书之《西苑进呈诗》,描述西苑壮丽风光,由景及政,歌颂当朝帝王政绩,甚是契合其之前帝宠殊眷。

当然,明代中期,苏州的文人活动最为活跃,其直接影响了周边的城市,如无锡。当时众人如王问、华察、顾可久等结社于惠山的碧山吟社,彼此间诗文唱和,颇得其趣。

尤其王问,堪为书画界大孝子,不仅精于绘画,而且书法造诣亦甚高,其作“清修雅尚,士大夫皆慕之”,此外,其因思念老父,弃官归隐,淡于仕进,甚有陶彭泽“不为五斗米折腰”之恬逸。

王问《赠云望先生 春梦婆诗》局部 近墨堂藏

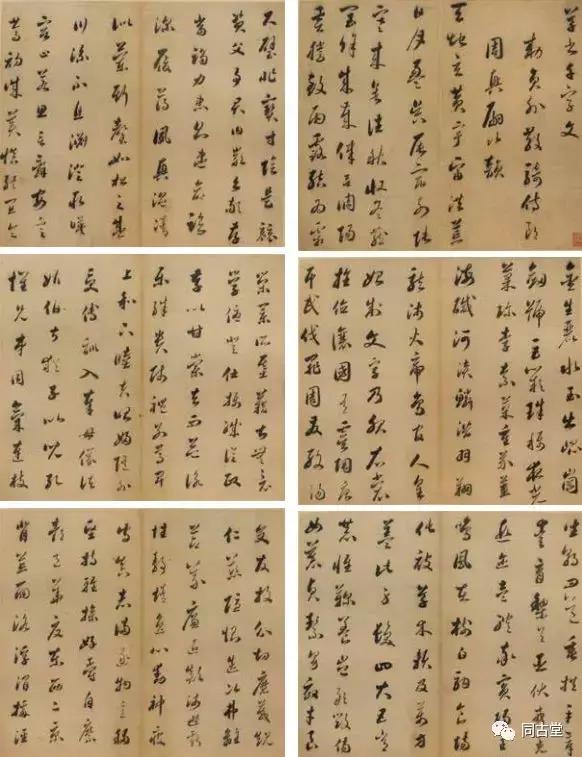

晚明时期,政治矛盾日益尖锐,由此带来的书法变革也愈为浓烈,狂放书风成为主流。可以说,这一时期的书法满纸烟云,原先的书法秩序开始瓦解。尤其董其昌、黄道周、米万钟、张瑞图等人继起,踵武前贤,渐为主旋律。

王问书法类似于米芾,而米万钟学米芾始,于书法审美遽变中追求自由完美之境。米万钟好石,其于京城所购三座园林,分别为勺园、漫园、湛园,极具自然与自我和谐之兴致,一时之间,蔚为风尚。

由此,也可窥见其书法所求,亦是天人合一。

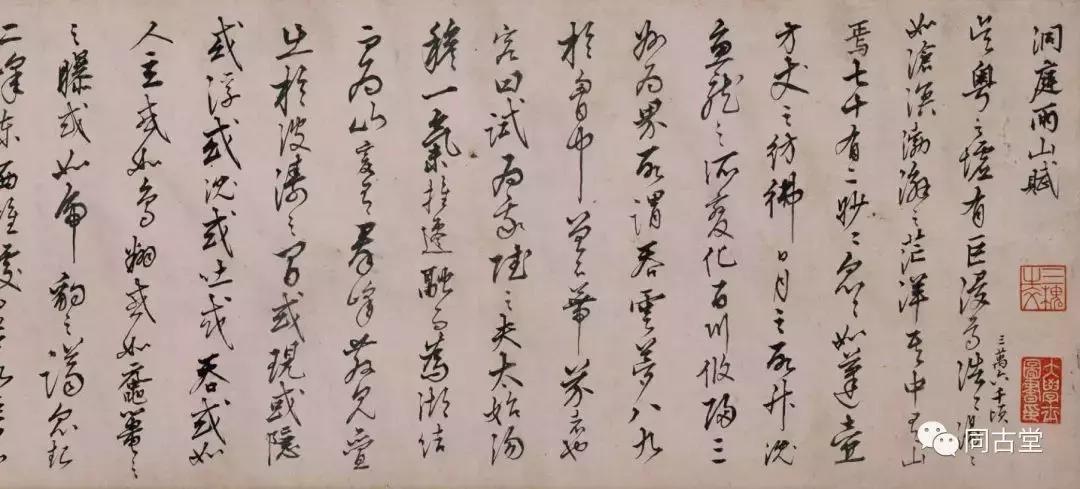

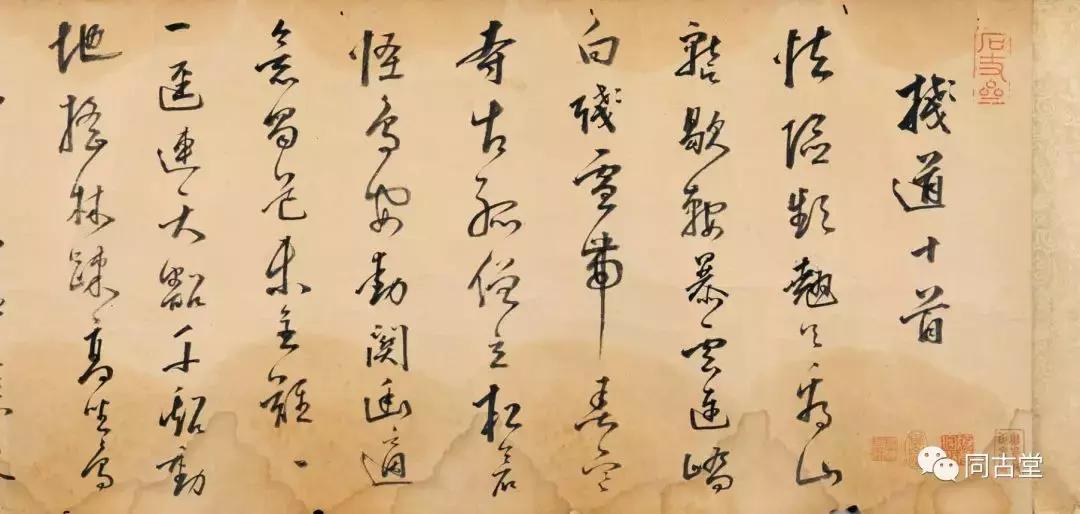

米万钟《栈道十首》局部 近墨堂藏

论及米万钟,此件作品无法绕过,其关乎米氏生卒年考据,甚具学术意义。林霄先生查阅众多典籍,方才考据出其真正卒年为崇祯四年春(1631年)而非崇祯元年,由此早前关于《红杏双燕图》的断代与真伪,更应值得慎重。

而这也是收藏的另一意义。

事实上,明末政治黑暗,很多文人开始厌恶仕途,而专攻古文辞或书法、绘画。如彭年,虽有乡试资格,却不曾应试。

世人谓之“初法晋人,已为楷,其小者信本(欧阳询)、大者清臣(颜真卿)、行草则子瞻(苏轼)。所书孙良贵墓志楷法极佳,兼精治印。”

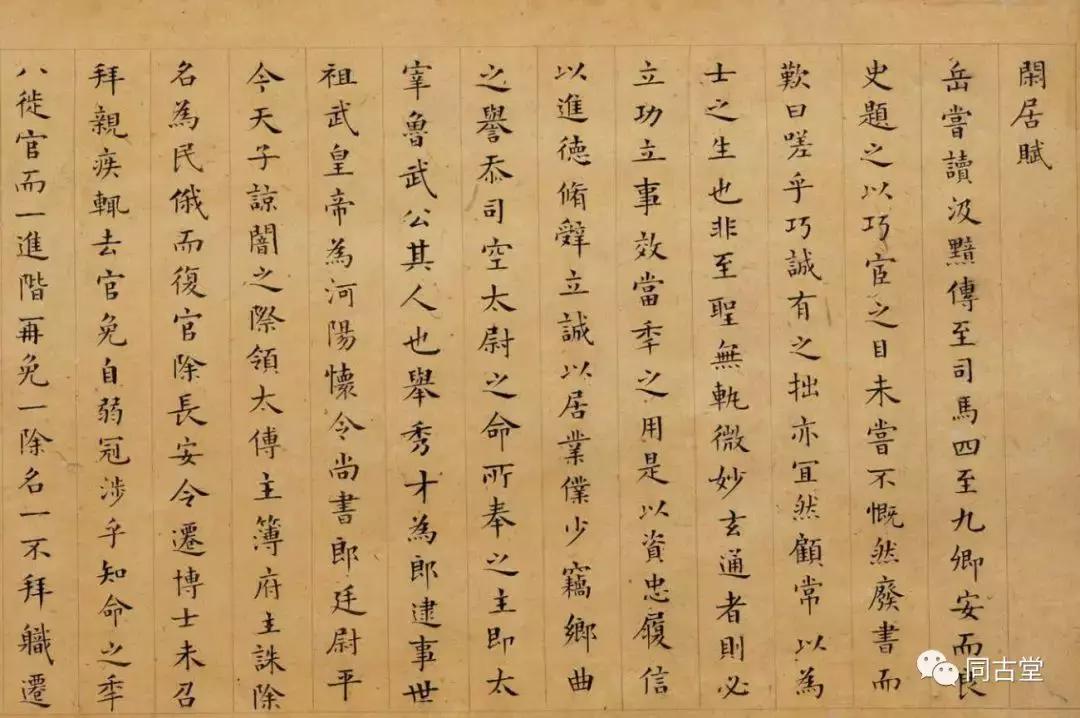

彭年《闲居赋归田赋》局部 近墨堂藏

从其所书之《闲居赋归田赋》,高洁之气就已跃然于纸。而且彭年平素里,也不作儒士或居士打扮,以此明志。

另有莫是龙,八岁读书,十岁属文,十四岁补郡诸生,人称“神童”,然其并不醉心仕途,以贡生终。

他对松江画派的形成和发展作用甚巨,钱谦益称其“善草书,为诗尤工近体”。董其昌早年也曾拜师其父莫如忠。有人说,莫是龙之才情并不亚于董其昌,此外,其对董之书画也有很大影响。然而,天不作美,艺坛“痴人”莫是龙因未从政,而终被士林遗忘忽略。

莫是龙《尺牍集》局部 近墨堂藏

纵使仕途之人,也多萌生退意,如娄坚,虽贡于春官,却向以学问品行为重,钟情于文学艺术,徜徉于山水园林之间,倒也自得其乐。

而于书艺,自是不曾懈怠半分,时人赞其书“天下绝妙”。相传清代文人顾嗣业偶得娄坚所书“秀野园”一匾,挂于自家园圃,日夜与之为伴,一时传为佳话。

娄坚《千字文》局部 近墨堂藏

书风不断变革,在于时势变化,时人审美意识觉醒,乃至于以古为师,而竞呈书家己见。这一点类于清朝由帖学转向碑学的发展。

所以,董其昌曾言:

“而子昂之熟,又不如吾有秀润之气,惟不能多书,以此让吴兴一筹”。此言语间,看似未见半点对于先贤赵孟頫恭敬之意。个中原因,笔者尝想,应非缘其自傲,而是后人于技法原则、审美意识突破与变革使然。

总而言之,每一次变革的背后,都是人文精神的复苏与思想潮流的解放。所幸《近墨堂法书丛刊》(第二辑)即将面市,共计十册,书中已囊括文中所提及这十几件近墨堂书法研究基金会精选之重要藏品,甚具学术考究及艺术价值,届时方家可购藏,一窥明代书风变革史。

——END——

凡是斯文处,必有同古堂

文:同古堂 图:近墨堂

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/735482833.html