倘从秦腔通用的关中字调标准看甘肃秦腔念白,无疑缺少规范。很显然,这是受甘肃乡音语调影响所致。因为,大凡在甘肃秦腔史上的名伶高手,绝大部分是土生土长的甘肃人,他们平时所操持的乡音,给念白染上一层浓厚的“甘肃味”,同时,极力又向关中字调靠拢。由此形成甘不甘、陕不陕、秦不秦、陇不陇的西北方音官话特殊“腔口”。兰州秦腔流派代表艺人周正俗的念白,虽然具有甘肃秦腔念白的典型性,却全然不象有些人说的“以兰州语音为规范”。事实上,他的念白(包括行腔),依然是甘陕两种语系的复杂混合体。在他念、唱中的人辰辙和中东辙、灰堆辙和怀来辙就分得不大清楚。往往是两韵混淆来用。如“君”与“炯““臣”与“城”“英”与“因”“雄”与“巡”“美”与“卖”“愧”与“块”“威”与“歪”等诸如此类的字,念唱中往往被混读。但对于兰州乡音中的变声字,如将“白”念“跛”“国”念“乖”“书”念“福”等等,依然按照关中语系取声。特别他还把兰州话中与普通话相同的字,均又按关中语字声予以一一纠正。如把“全”改念为“cuan”等等。

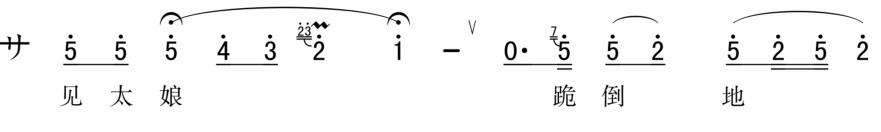

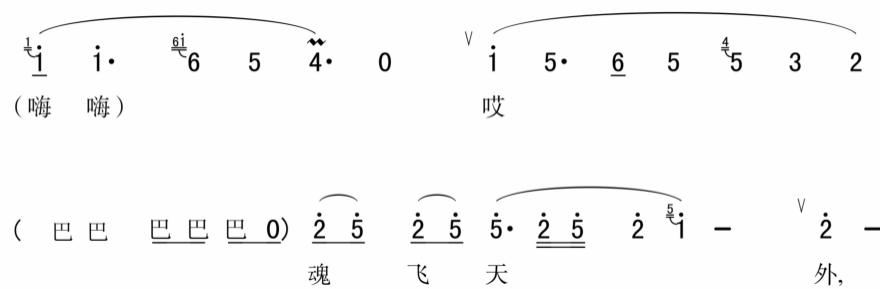

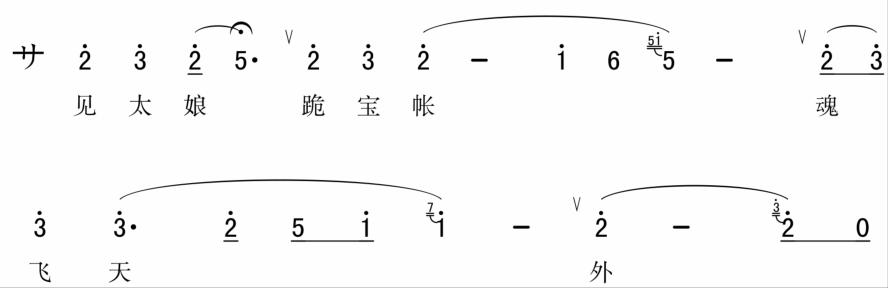

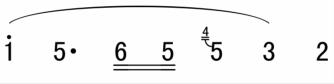

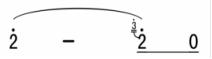

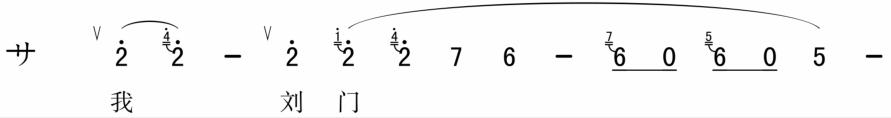

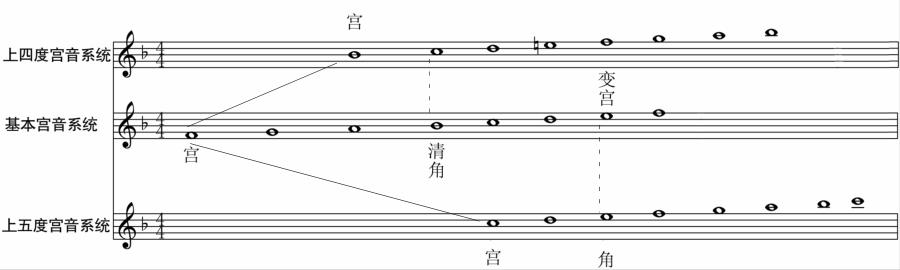

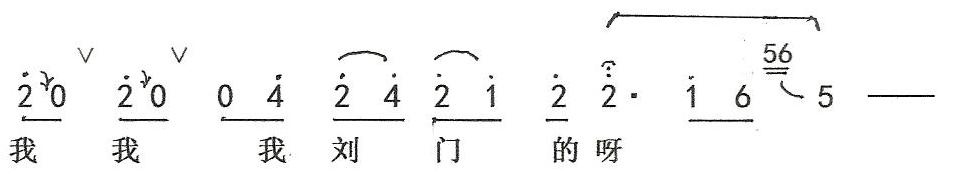

念白也夹带一些乡音字调,如周正俗在《潞安州》陆登“哥哥们,往上吊”这句白口,其中“哥哥们”就是按兰州字调将第一个“哥”字向下一滑(关中语应为高平调),“往上吊”则一转复还关中语处理,而且按兰州方音将“哥”念为几近于“国(guo)”,类似的例证也较常见。有时又恪守陕西关中语系的规范标准。如“君臣”,用兰州话念出时,“君”为低降调,“臣”为高降调,周仍改为关中“君”念低平调,“臣”念上扬调的字调运行规律。 甘肃秦腔念白的另两个特点是音节短促,发音重浊。形成的原因有二:一是兰州话的语音本身就比较硬,吐字的音节自然也就短促;二是甘肃秦腔演员念、唱比较讲究施用鼻音,但由于用之过度反而导致字音的混浊。另外,甘肃念白词组分节,节奏布局虽和陕西念白大致相同,却又全然没有陕西念白快脆。念速一般比较慢。如周正俗饰陆登所念:“天哪! 哎呀苍天! 一时大意,未作准备,金兀术攻克城池,失却国家重地,只是这、这……有了!”。若让陕西秦腔演员念来,必用“贯口”,快脆得如同“竹桶倒豆子”,一气呵成,甚而连标点符号都没有。而周则单摆浮搁,一字一板,而且每个字的顿挫抑扬也不大显棱显角,缺乏起伏和跳跃。但同样是郗派传人,孔新晟的念白则与周大相径庭,尤其《炮烙柱》“闯宫”梅伯“三本见君”的三大段白口,就用“贯口”表演将剧场气氛推向峰巅。看来,这既是兰州唱派同其他唱派念白上的不同,更是周正俗比之于其他师兄弟念白上的不足。 (三)服饰 甘肃秦腔和陕西秦腔的服饰基本相同,唯生、净所穿靴子小有区别。陕西靴子与京剧靴子很相象,虽然底帮高度不等,但靴腕与靴底中段稍宽,故多呈帮高底宽状。甘肃靴子则不然,首先底帮比陕西靴子还要高,其次靴腕很窄,靴底中段宽不过一拇指,恰似葫芦状,而且前后高度不一,靴形特显秀气玲珑,并呈帮高腕窄、前高后低状。这种特制高靴,出自甘肃临洮,清同光三元官以前,就一直在甘肃舞台上穿用。据说它的优点是站立省劲,行走稳当,耍技巧,“亮靴底”也非常漂亮。但须有过硬的腿功,否则是断乎穿不起来的。 甘肃秦腔服饰穿戴规制,虽与陕西秦腔大同,但也存在一定的特例。如《白逼宫》之曹操,陕西穿红蟒,甘肃则穿红官衣;《辕门射戟》之吕布,陕西白靠掩白蟒或粉靠掩粉蟒,甘肃则扎黄靠;《闯宫抱斗》之梅伯,应着黑官衣,甘肃戏班则穿黑蟒等等。此外,甘肃秦腔还十分讲究服饰的整洁大方。如备受兰州观众推崇的老艺人周正俗的“三白”:即衬领白、靴底白、袖扎白,至今依然是人们的美谈,故能给观众以干净飘逸、洒脱利落之感。 (四)唱腔 甘肃秦腔的唱腔和陕西秦腔的唱腔相近且又不完全相同。相近在于板眼节奏与板式结构上,不同在于各自的旋律与旋法上。而旋律与旋法上的差异又主要集中体现在许多唱调的板头上,最明显地则集中在[尖板]头和[带板)头上。这种微妙的差异,在生、旦、净、丑各行当的声腔中均有不同程度的显露。 有人认为,甘肃秦腔唱腔的主要特点是直腔直调,此说虽有一定道理,但又不够完全具体。因为,单就旋律的流畅性而言,甘肃秦腔的唱腔也是委婉而多曲滑。那末,为什么又能给人以这样一种印象呢?原因大概有四:一是唱调各腔节落音选用主音“5”过多过繁;二是旋律主导音型反复出现太多;三是旋律上行四2—5度跳进、2—5下行五度跌落音程出现过于频繁;四是整个唱腔音域不及陕西中路秦腔那样宽广。由此便给人一种“直腔直调”的印象。不妨以须生腔《辕门斩子》“见太娘”之[尖板头]为例比较说明: 先看陕西秦腔[尖板](刘易平演唱):

文章出处:《兰州文理学院学报》(社会科学版)

2021年第5期“非物质文化遗产研究”专栏

【作者简介】王正强,甘肃甘谷人,高级编辑。1966年毕业于西北师范大学艺术系,主修理论作曲。长期从事广播文艺编辑工作。曾任甘肃人民广播电台文艺部副主任、甘肃省戏剧家协会主席、甘肃省非物质文化遗产专家委员会委员等。出版学术专著50余部,主要著作有《兰州鼓子研究》《河陇曲子研究》《秦腔音乐概论》《陇剧音乐研究》《甘肃秦腔唱论》《秦腔唱派研究》《秦腔大辞典》《中国秦腔艺术百科全书》《秦腔考源》《甘肃戏剧史》《中国戏曲音乐史》《王正强文论选》等;主编《中国戏曲音乐集成·甘肃卷》等;另出版纪实文学《风雨归舟》《捕捉记忆》等;挖掘、录制、编辑出版秦腔、陇剧、花儿唱片、盒带、VCD、DVD光碟逾千盘。

责任编辑:何瀚

投稿邮箱:343254522@qq.com须知:非遗项目、图片、视频版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/698933591.html