讲收藏故事

品名家书画

老沈邀你一起在《艺苑手记》

赏析名家书画如数家珍……

01 / one

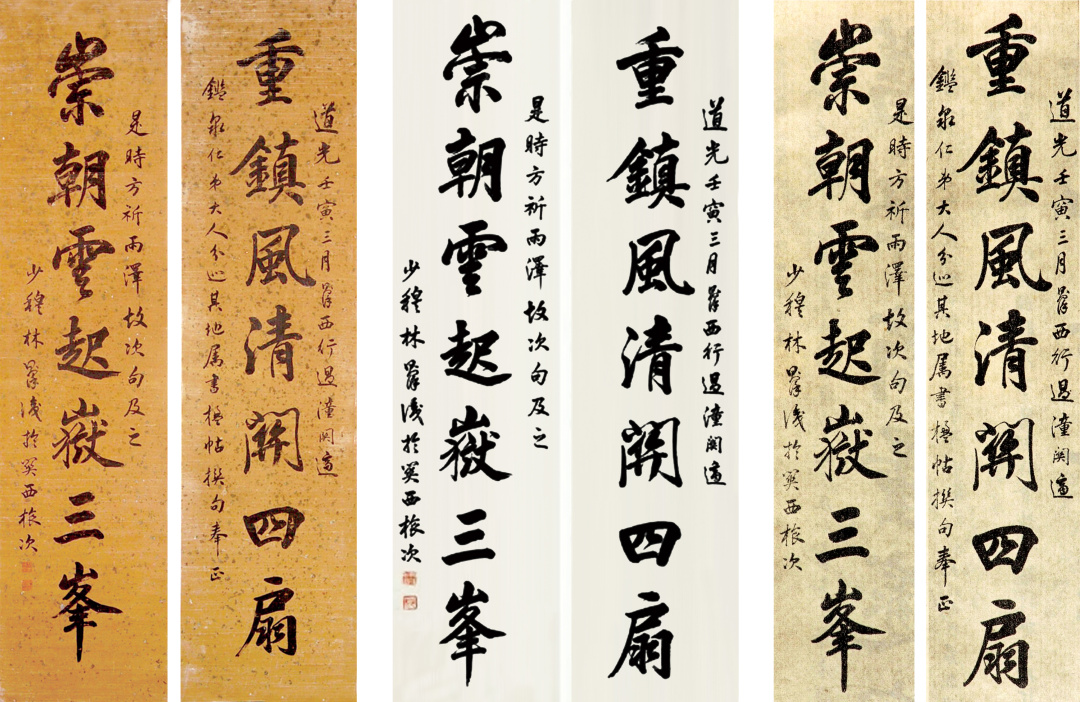

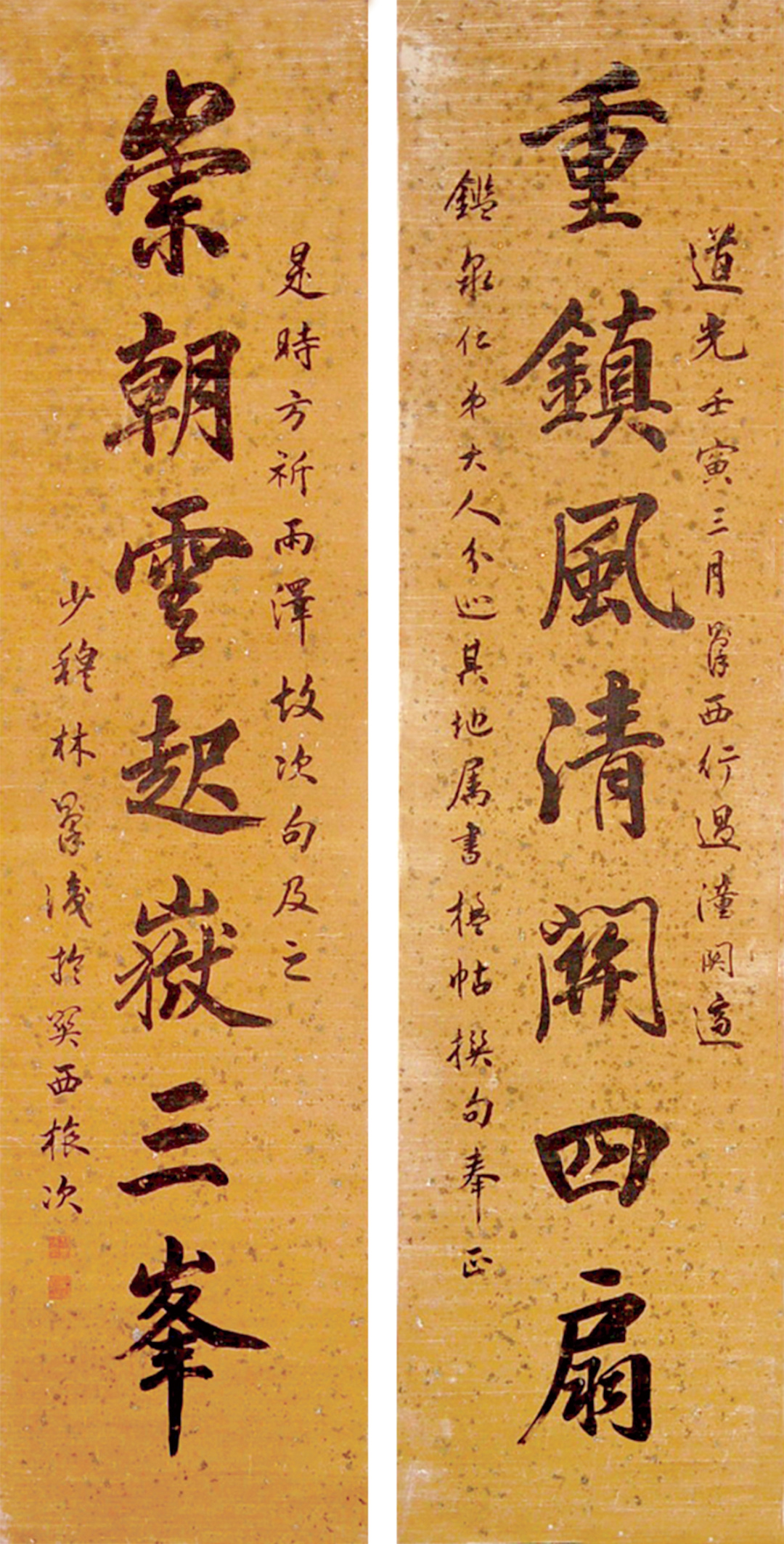

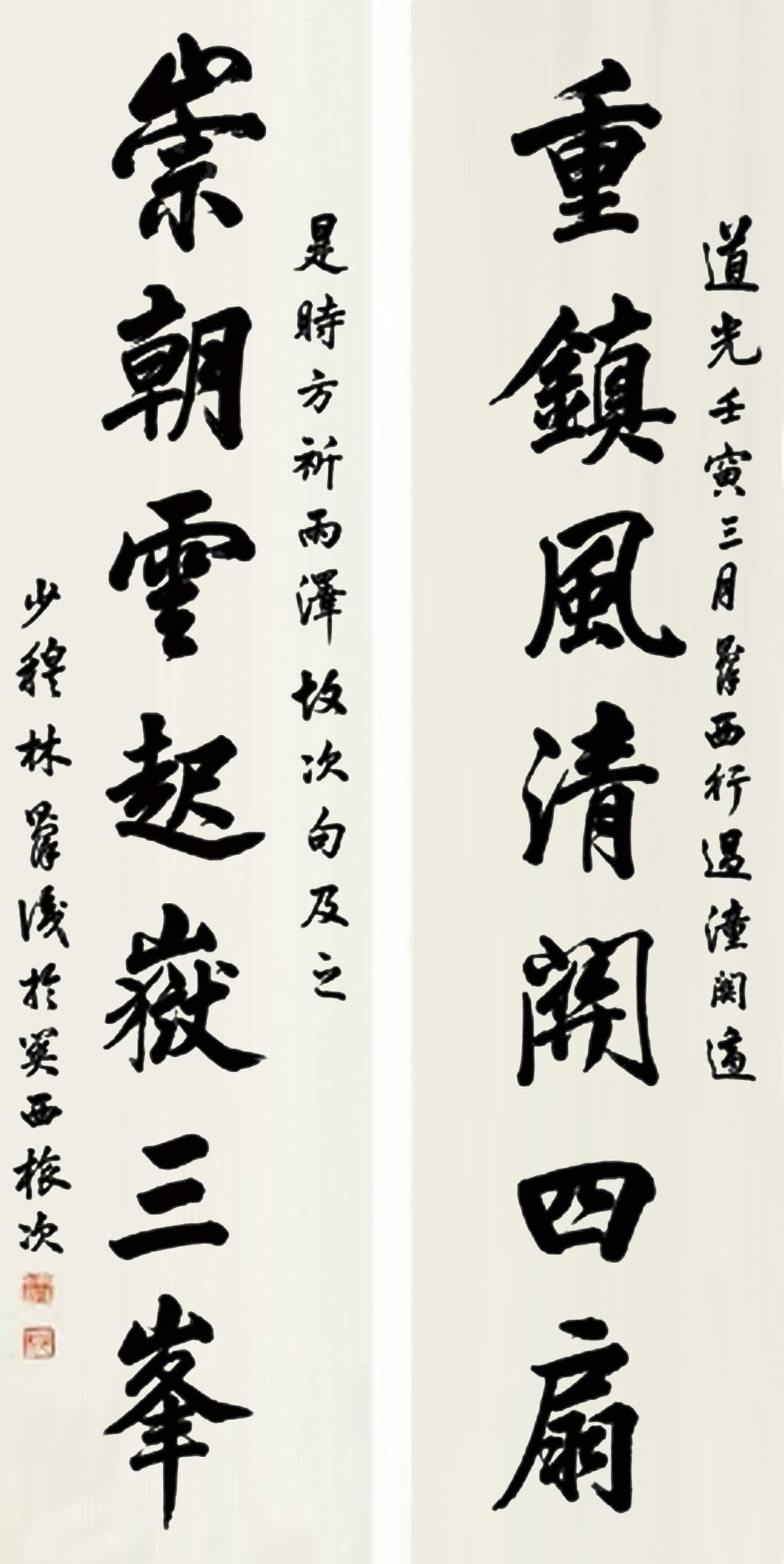

林则徐对联“三胞胎”鉴识

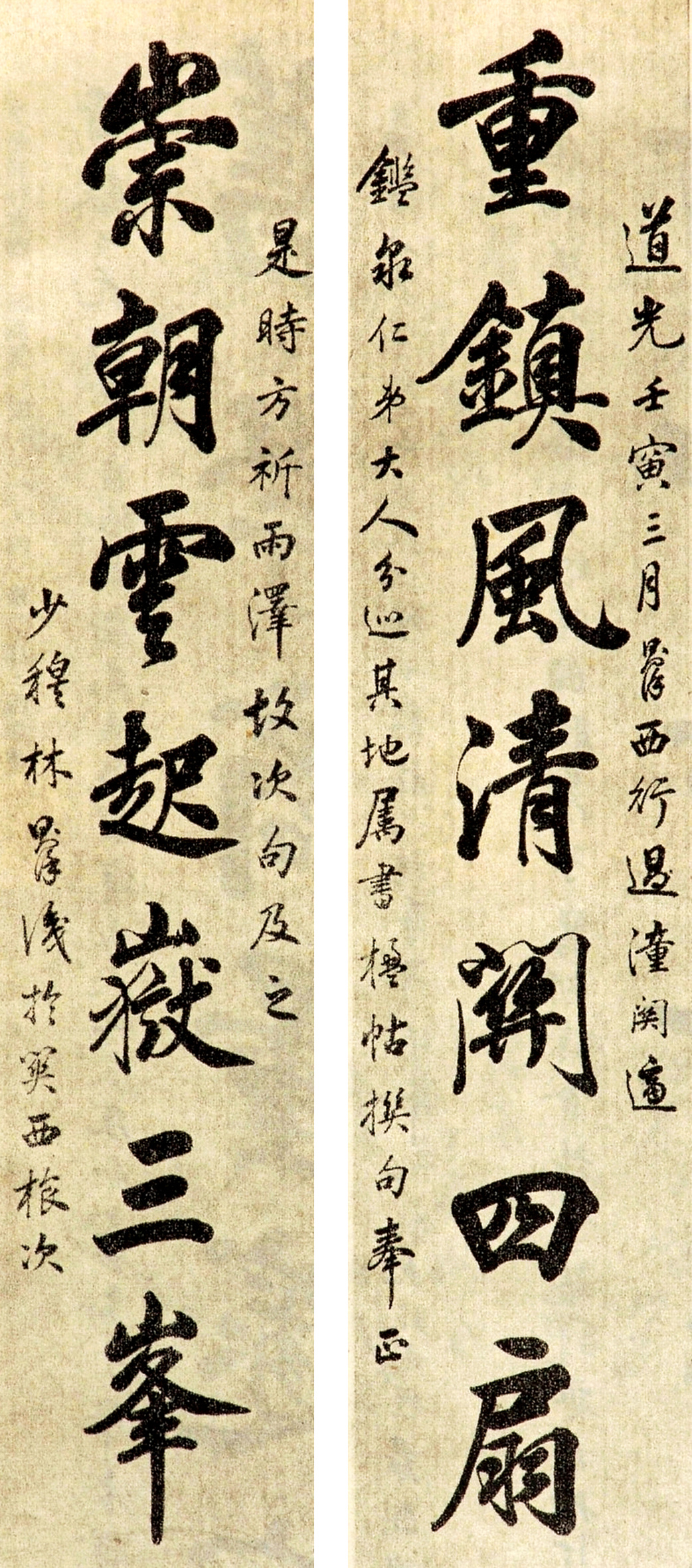

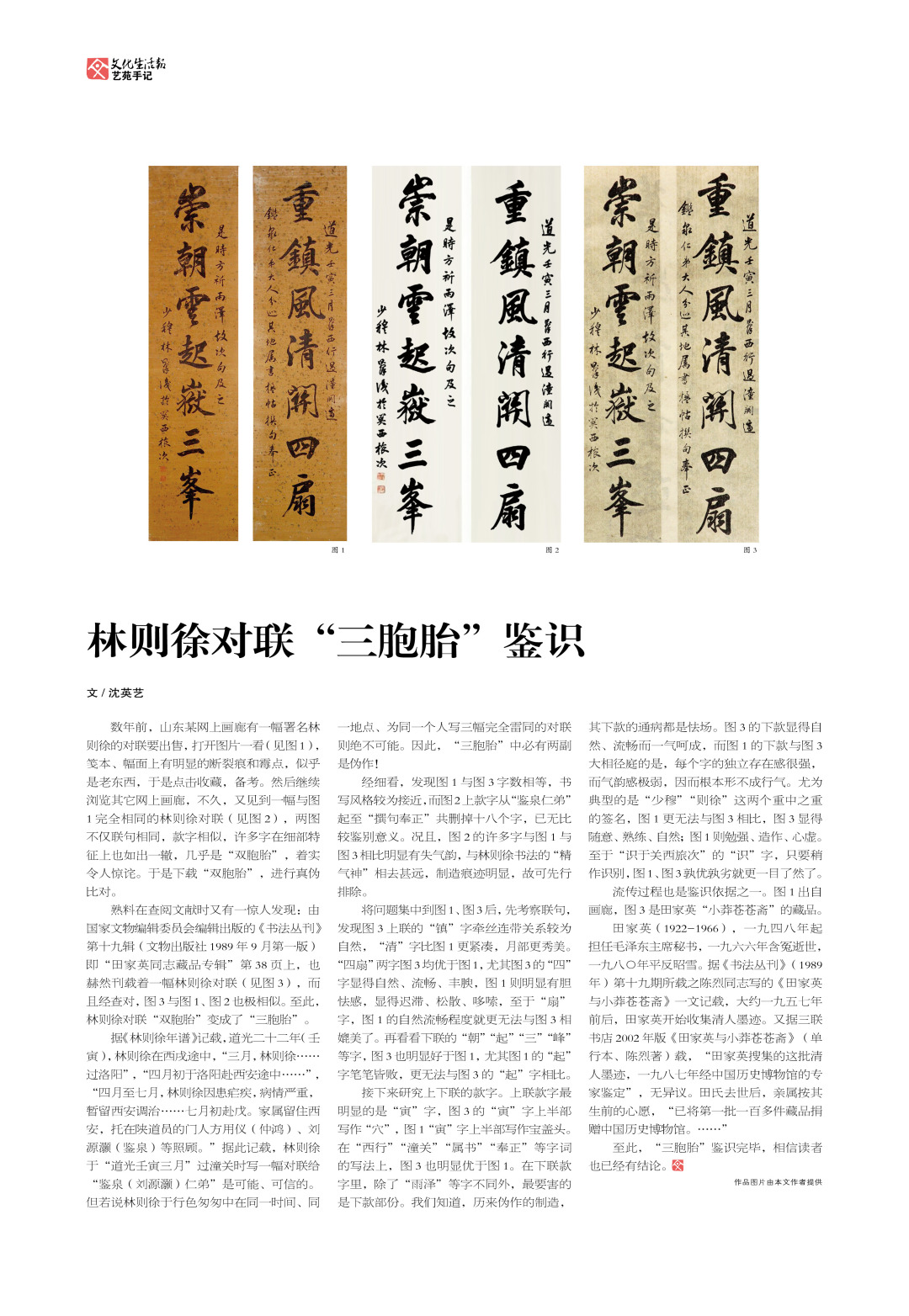

数年前,山东某网上画廊有一幅署名林则徐的对联要出售,打开图片一看(见图1),笺本、幅面上有明显的断裂痕和霉点,似乎是老东西,于是点击收藏,备考。然后继续浏览其它网上画廊,不久,又见到一幅与图1完全相同的林则徐对联(见图2),两图不仅联句相同,款字相似,许多字在细部特征上也如出一辙,几乎是“双胞胎”,着实令人惊诧。于是下载“双胞胎”,进行真伪比对。

熟料在查阅文献时又有一惊人发现:由国家文物编辑委员会编辑出版的《书法丛刊》第十九辑(文物出版社1989年9月第一版)即“田家英同志藏品专辑”第38页上,也赫然刊载着一幅林则徐对联(见图3),而且经查对,图3与图1、图2也极相似。至此,林则徐对联“双胞胎”变成了“三胞胎”。

据《林则徐年谱》记载,道光二十二年(壬寅),林则徐在西戌途中,“三月,林则徐……过洛阳”,“四月初于洛阳赴西安途中……”,“四月至七月,林则徐因患疟疾,病情严重,暂留西安调治……七月初赴戊。家属留住西安,托在陕道员的门人方用仪(仲鸿)、刘源灏(鉴泉)等照顾。”据此记载,林则徐于“道光壬寅三月”过潼关时写一幅对联给“鉴泉(刘源灏)仁弟”是可能、可信的。但若说林则徐于行色匆匆中在同一时间、同一地点、为同一个人写三幅完全雷同的对联则绝不可能。因此,“三胞胎”中必有两副是伪作!

经细看,发现图1与图3字数相等,书写风格较为接近,而图2上款字从“鉴泉仁弟”起至“撰句奉正”共删掉十八个字,已无比较鉴别意义。况且,图2的许多字与图1与图3相比明显有失气韵,与林则徐书法的“精气神”相去甚远,制造痕迹明显,故可先行排除。

将问题集中到图1、图3后,先考察联句,发现图3上联的“镇”字牵丝连带关系较为自然,“清”字比图1更紧凑,月部更秀美。“四扇”两字图3均优于图1,尤其图3的“四”字显得自然、流畅、丰腴,图1则明显有胆怯感,显得迟滞、松散、哆嗦,至于“扇”字,图1的自然流畅程度就更无法与图3相媲美了。再看看下联的“朝”“起”“三”“峰”等字,图3也明显好于图1,尤其图1的“起”字笔笔皆败,更无法与图3的“起”字相比。

接下来研究上下联的款字。上联款字最明显的是“寅”字,图3的“寅”字上半部写作“穴”,图1“寅”字上半部写作宝盖头。在“西行”“潼关”“属书”“奉正”等字词的写法上,图3也明显优于图1。在下联款字里,除了“雨泽”等字不同外,最要害的是下款部份。我们知道,历来伪作的制造,其下款的通病都是怯场。图3的下款显得自然、流畅而一气呵成,而图1的下款与图3大相径庭的是,每个字的独立存在感很强,而气韵感极弱,因而根本形不成行气。尤为典型的是“少穆”“则徐”这两个重中之重的签名,图1更无法与图3相比,图3显得随意、熟练、自然;图1则勉强、造作、心虚。至于“识于关西旅次”的“识”字,只要稍作识别,图1、图3孰优孰劣就更一目了然了。

流传过程也是鉴识依据之一。图1出自画廊,图3是田家英“小莽苍苍斋”的藏品。

田家英(1922-1966),一九四八年起担任毛泽东主席秘书,一九六六年含冤逝世,一九八○年平反昭雪。据《书法丛刊》(1989年)第十九期所载之陈烈同志写的《田家英与小莽苍苍斋》一文记载,大约一九五七年前后,田家英开始收集清人墨迹。又据三联书店2002年版《田家英与小莽苍苍斋》(单行本、陈烈著)载,“田家英搜集的这批清人墨迹,一九八七年经中国历史博物馆的专家鉴定”,无异议。田氏去世后,亲属按其生前的心愿,“已将第一批一百多件藏品捐赠中国历史博物馆。……”

至此,“三胞胎”鉴识完毕,相信读者也已经有结论。

02 / two

绝色小品写风神

——陈子奋先生牡丹小品赏读

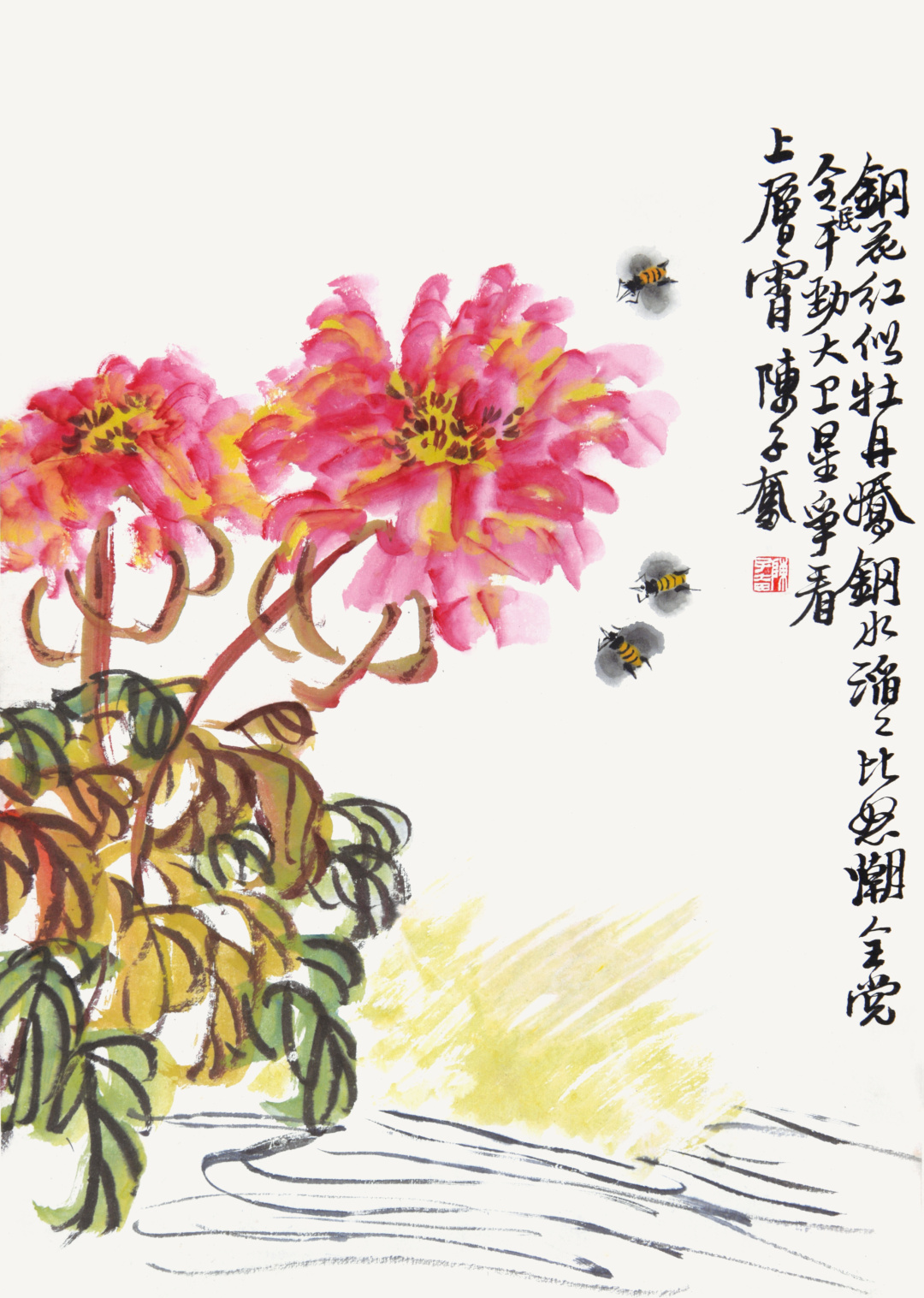

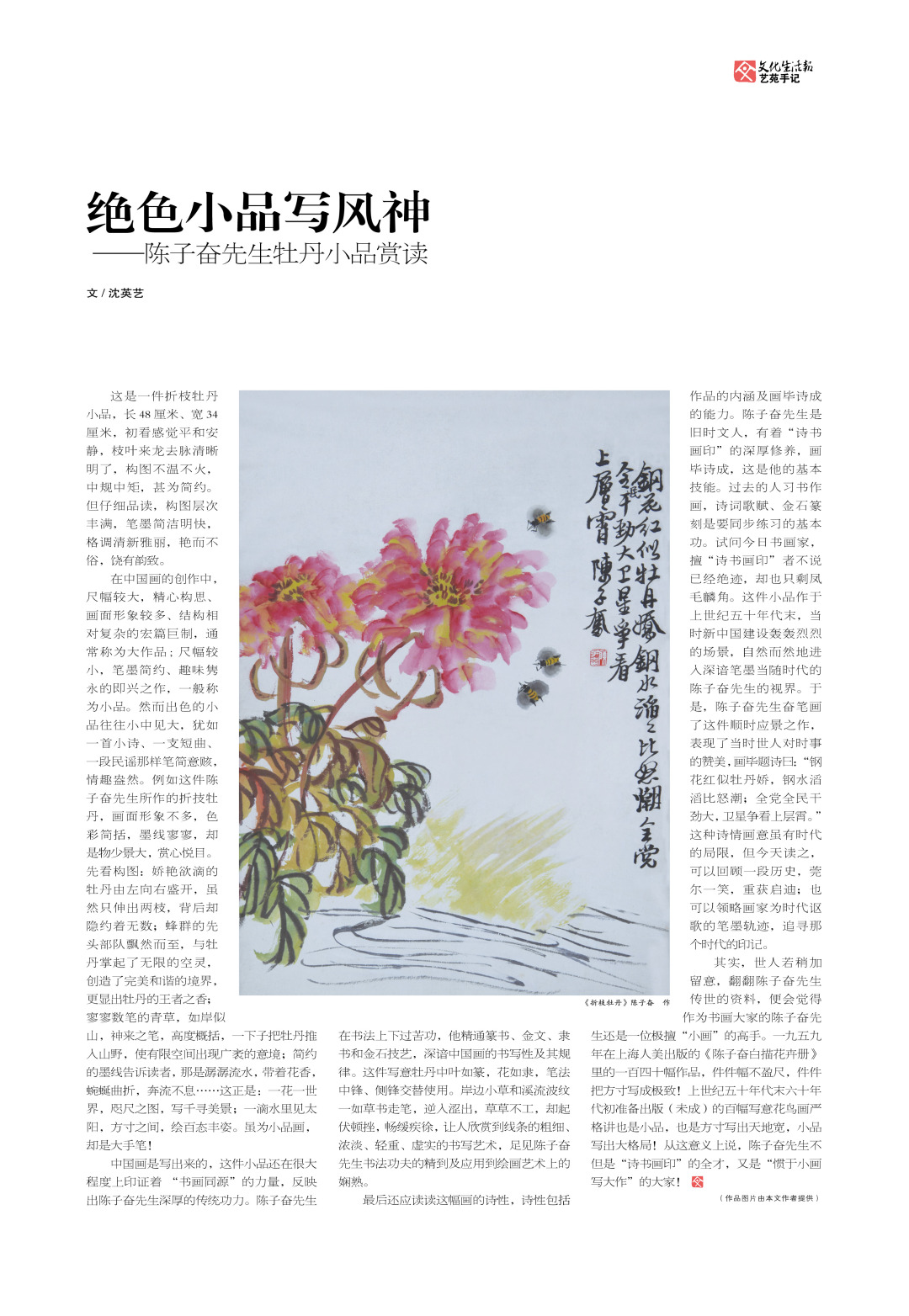

这是一件折枝牡丹小品,长48厘米、宽34厘米,初看感觉平和安静,枝叶来龙去脉清晰明了,构图不温不火,中规中矩,甚为简约。但仔细品读,构图层次丰满,笔墨简洁明快,格调清新雅丽,艳而不俗,饶有韵致。

在中国画的创作中,尺幅较大,精心构思、画面形象较多、结构相对复杂的宏篇巨制,通常称为大作品; 尺幅较小,笔墨简约、趣味隽永的即兴之作,一般称为小品。然而出色的小品往往小中见大,犹如一首小诗、一支短曲、一段民谣那样笔简意赅,情趣盎然。例如这件陈子奋先生所作的折技牡丹,画面形象不多,色彩简括,墨线寥寥,却是物少景大,赏心悦目。先看构图:娇艳欲滴的牡丹由左向右盛开,虽然只伸出两枝,背后却隐约着无数;蜂群的先头部队飘然而至,与牡丹掌起了无限的空灵,创造了完美和谐的境界,更显出牡丹的王者之香;寥寥数笔的青草,如岸似山,神来之笔,高度概括,一下子把牡丹推入山野,使有限空间出现广袤的意境;简约的墨线告诉读者,那是潺潺流水,带着花香,蜿蜒曲折,奔流不息……这正是:一花一世界,咫尺之图,写千寻美景;一滴水里见太阳,方寸之间,绘百态丰姿。虽为小品画,却是大手笔!

中国画是写出来的,这件小品还在很大程度上印证着 “书画同源”的力量,反映出陈子奋先生深厚的传统功力。陈子奋先生在书法上下过苦功,他精通篆书、金文、隶书和金石技艺,深谙中国画的书写性及其规律。这件写意牡丹中叶如篆,花如隶,笔法中锋、侧锋交替使用。岸边小草和溪流波纹一如草书走笔,逆入涩出,草草不工,却起伏顿挫,畅缓疾徐,让人欣赏到线条的粗细、浓淡、轻重、虚实的书写艺术,足见陈子奋先生书法功夫的精到及应用到绘画艺术上的娴熟。

最后还应读读这幅画的诗性,诗性包括作品的内涵及画毕诗成的能力。陈子奋先生是旧时文人,有着“诗书画印”的深厚修养,画毕诗成,这是他的基本技能。过去的人习书作画,诗词歌赋、金石篆刻是要同步练习的基本功。试问今日书画家,擅“诗书画印”者不说已经绝迹,却也只剩凤毛麟角。这件小品作于上世纪五十年代末,当时新中国建设轰轰烈烈的场景,自然而然地进入深谙笔墨当随时代的陈子奋先生的视界。于是,陈子奋先生奋笔画了这件顺时应景之作,表现了当时世人对时事的赞美,画毕题诗曰:“钢花红似牡丹娇,钢水滔滔比怒潮;全党全民干劲大,卫星争看上层霄。”这种诗情画意虽有时代的局限,但今天读之,可以回顾一段历史,莞尔一笑,重获启迪;也可以领略画家为时代讴歌的笔墨轨迹,追寻那个时代的印记。

其实,世人若稍加留意,翻翻陈子奋先生传世的资料,便会觉得作为书画大家的陈子奋先生还是一位极擅“小画”的高手。一九五九年在上海人美出版的《陈子奋白描花卉册》里的一百四十幅作品,件件幅不盈尺,件件把方寸写成极致!上世纪五十年代末六十年代初准备出版(未成)的百幅写意花鸟画严格讲也是小品,也是方寸写出天地宽,小品写出大格局!从这意义上说,陈子奋先生不但是“诗书画印”的全才,又是“惯于小画写大作”的大家!

03 / three

妙境只在转换间

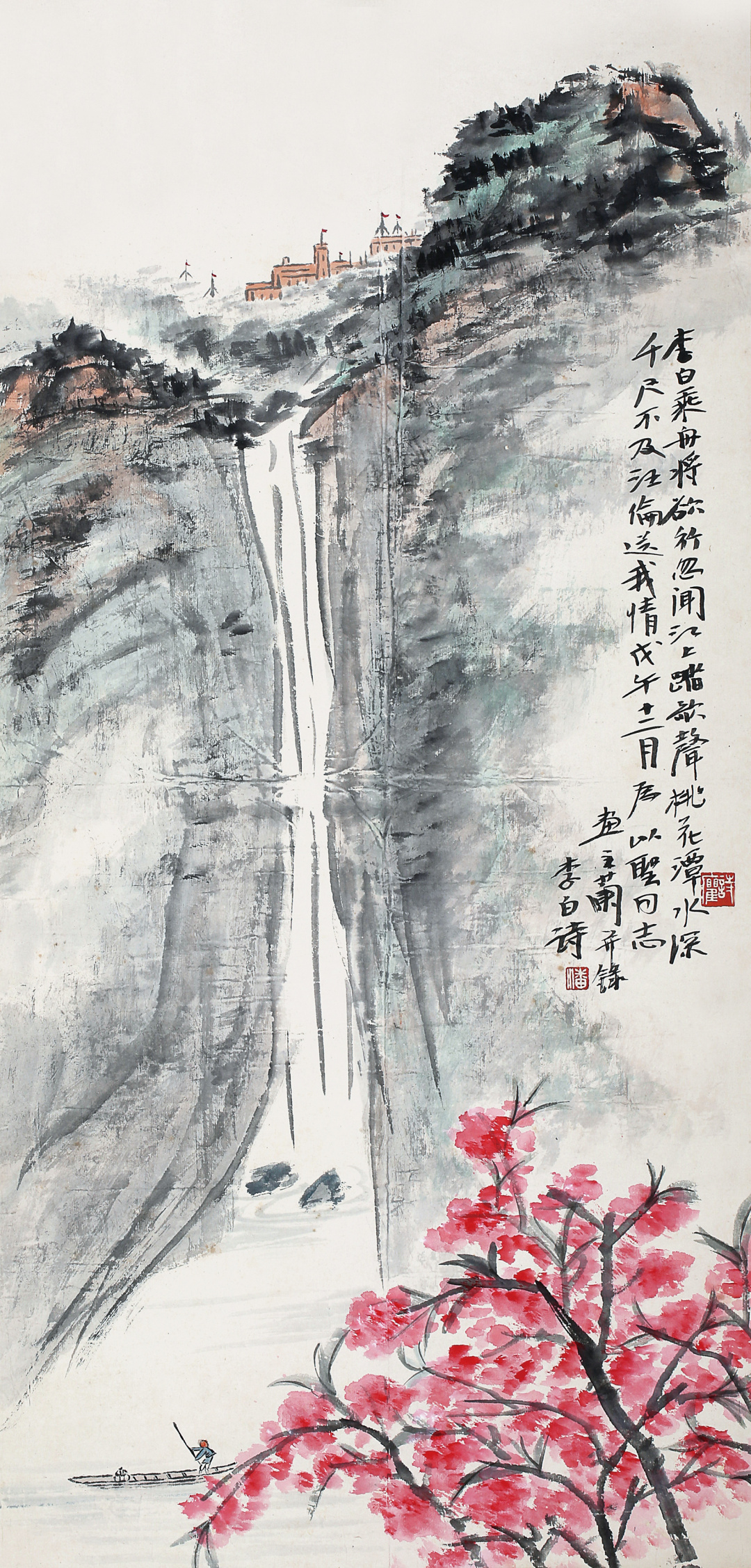

——潘主兰先生《红旗飘飘桃花潭》记念

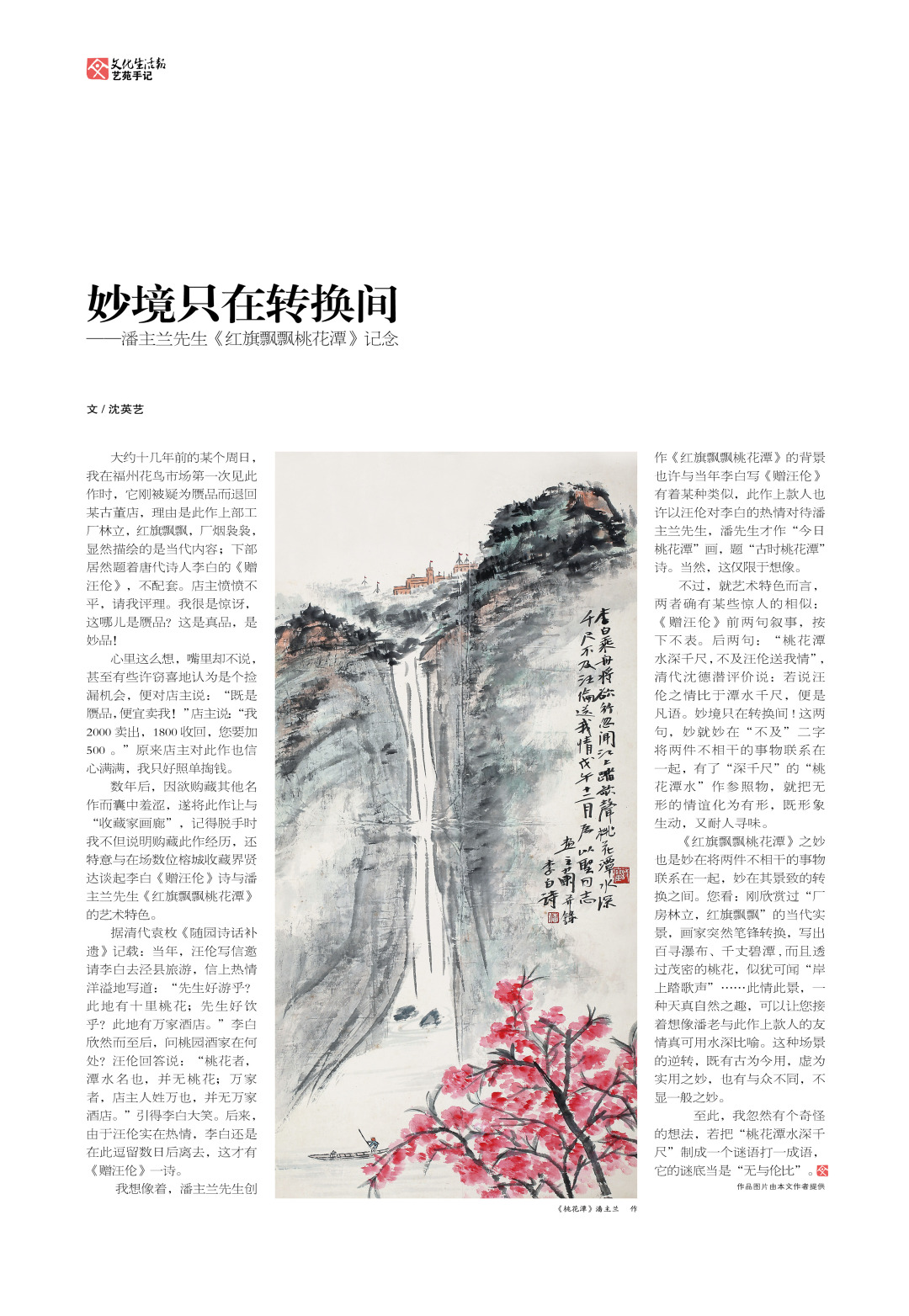

大约十几年前的某个周日,我在福州花鸟市场第一次见此作时,它刚被疑为赝品而退回某古董店,理由是此作上部工厂林立,红旗飘飘,厂烟袅袅,显然描绘的是当代内容;下部居然题着唐代诗人李白的《赠汪伦》,不配套。店主愤愤不平,请我评理。我很是惊讶,这哪儿是赝品?这是真品,是妙品!

心里这么想,嘴里却不说,甚至有些许窃喜地认为是个捡漏机会,便对店主说:“既是赝品,便宜卖我!”店主说:“我2000卖出,1800收回,您要加500 。”原来店主对此作也信心满满,我只好照单掏钱。

数年后,因欲购藏其他名作而囊中羞涩,遂将此作让与“收藏家画廊”,记得脱手时我不但说明购藏此作经历,还特意与在场数位榕城收藏界贤达谈起李白《赠汪伦》诗与潘主兰先生《红旗飘飘桃花潭》的艺术特色。

据清代袁枚《随园诗话补遗》记载:当年,汪伦写信邀请李白去泾县旅游,信上热情洋溢地写道:“先生好游乎?此地有十里桃花;先生好饮乎?此地有万家酒店。”李白欣然而至后,问桃园酒家在何处?汪伦回答说:“桃花者,潭水名也,并无桃花;万家者,店主人姓万也,并无万家酒店。”引得李白大笑。后来,由于汪伦实在热情,李白还是在此逗留数日后离去,这才有《赠汪伦》一诗。

我想像着,潘主兰先生创作《红旗飘飘桃花潭》的背景也许与当年李白写《赠汪伦》有着某种类似,此作上款人也许以汪伦对李白的热情对待潘主兰先生,潘先生才作“今日桃花潭”画,题“古时桃花潭”诗。当然,这仅限于想像。

不过,就艺术特色而言,两者确有某些惊人的相似:《赠汪伦》前两句叙事,按下不表。后两句:“桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情”,清代沈德潜评价说:若说汪伦之情比于潭水千尺,便是凡语。妙境只在转换间!这两句,妙就妙在“不及”二字将两件不相干的事物联系在一起,有了“深千尺”的“桃花潭水”作参照物,就把无形的情谊化为有形,既形象生动,又耐人寻味。

《红旗飘飘桃花潭》之妙也是妙在将两件不相干的事物联系在一起,妙在其景致的转换之间。您看:刚欣赏过“厂房林立,红旗飘飘”的当代实景,画家突然笔锋转换,写出百寻瀑布、千丈碧潭,而且透过茂密的桃花,似犹可闻“岸上踏歌声”……此情此景,一种天真自然之趣,可以让您接着想像潘老与此作上款人的友情真可用水深比喻。这种场景的逆转,既有古为今用,虚为实用之妙,也有与众不同,不显一般之妙。

至此,我忽然有个奇怪的想法,若把“桃花潭水深千尺”制成一个谜语打一成语,它的谜底当是“无与伦比”。

(作品图片由本文作者提供)

《文化生活报》版面

—END—

文化生活报社出品

国内统一刊号 / CN35-0042

新媒体责编 / 汪明权

新媒体主编 / 邹璐

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/613684222.html