文 | 王宇平

高校教师,情迷香港老电影

1962年8月,第82期《国际电影》杂志重点推介即将上映的电懋影片《南北一家亲》,并辅以Another “Greatest” Picture的英文标题,将卖点首先引向了1961年上映的影片《南北和》:

「前年电懋公司有一部空前创作的新风格新题材影片《南北和》,不仅受到观众疯狂般的喜爱,在电影界中也无异投下一颗威力猛烈的炸弹……《南北和》一出,为香港国粤语制片家开创了一条拍片的新路径,纷纷效尤,拍摄同类型影片——照表面看来,《南北和》只是集合国粤语明星于一堂,国语广东话并陈,穿插着一些笑料,成为兼带闹剧成分的喜剧,这便是一般仿效者的制片方针,结果皆未能获得理想中的成绩」。

《南北和》聚焦当时香港南北人员混杂带来的现实社会矛盾,铺陈并嘲讽地域偏见,倡导和谐共处,同时打破电影界国粤语分别制片的传统,双语同时出演,影片叫好叫座还引领风潮——这些大抵所言不虚,但《国际电影》是电懋公司的自家杂志,宣传起来难免藏私,劲敌邵氏公司同年11月推出的跟风之作《南北姻缘》,照样名列1961年香港十大卖座国语片。

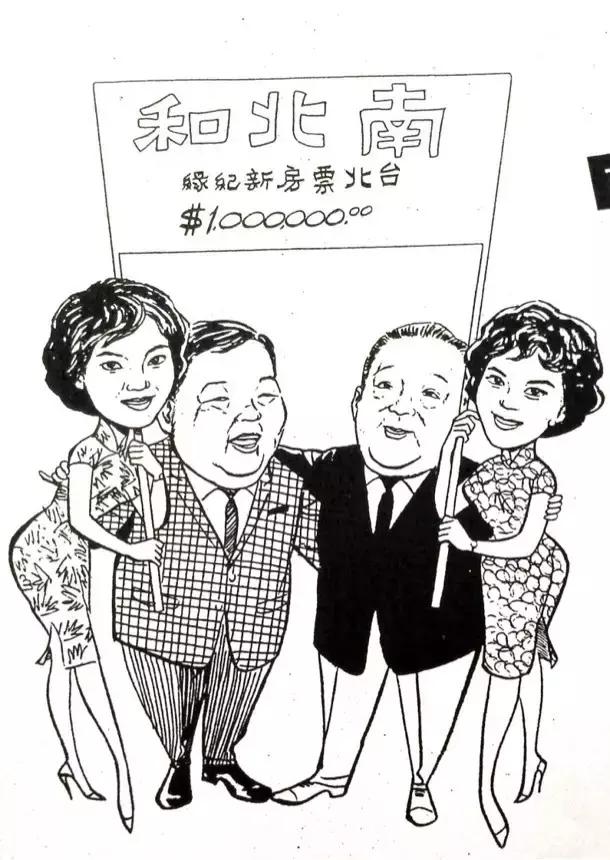

《南北一家亲》要再续辉煌,得进一步亮出独家绝技:作为夸张性的写实喜剧,《南北和》「含有移风易俗的用意在焉」,「这样的剧本必须出自大手笔,《南北和》是宋淇,《南北一家亲》则是秦亦孚的故事原著,张爱玲编剧」;落实了电懋「文人电影」的标签,该推介再强调导演王天林与众演员皆是《南北和》「原班人马」,尤其是「独一无二的刘恩甲,独一无二的梁醒波——哪怕他们体重加起来四百多磅」。

的确,《南北和》及其续集的《南北一家亲》的核心情节与笑料都来自梁醒波与刘恩甲饰演的南北二胖的斗法,囿于地域偏见而各执一端的两个胖子形象成了影片的最佳诠释。

梁醒波来自南洋,是香港粤剧界的「丑生王」,1950年起参演电影,依旧机灵诙谐、浑身是戏;刘恩甲原属北国,是「满映」的著名喜剧演员,战后辗转北平,想必处境尴尬,1949年得机缘赴港,就此长居。南北二胖得以相遇,无论影片内外,皆是大时代风云激荡所致。

一

1945年以来,尤其是1949年之后,出于经济或政治的原因,上至高官巨贾,下至百姓难民,大量国语人口涌入香港,香港电影界也随之南北共济,国粤语双轨发展。

《南北和》的英文名是The Greatest Civil War on Earth,它承载了比中文名更多的内涵:香港的「南北」问题与中国内战紧密相关,是其产物之一;新中国成立之后的香港依旧是一个意识形态争斗场,某种意义上延续着内战;影片聚焦日常生活,试图表达相较于政权之争,文化之争更为普遍、日常、重大和复杂。

这个以南北斗法面目呈现的「The Greatest Civil War」撇开了左右意义上的政治,提出了另外的文化政治话题:那么,二胖之间的对抗是地域文化偏见呢,还是「北方(大陆)优势」与「南方(香港)在地认同」的交战,或者其他……

影片《南北和》中将南北二胖设置为租住同间大屋、店开隔篱的裁缝同行。生计之争不能避免,又偏偏抬头不见低头见。北胖的服装店开业时声势浩大、恭贺者众,颇有后来居上之势;在家中女儿是时髦的空姐,又买到最新款的冰箱,占尽风光。

在得知「外江佬」做邻居之后,南胖「这下我们可倒霉了」的直觉,显然来自对大多数南来尤其是上海移民的刻板印象:若非财大气粗,便是生活中产,教育程度良好,且介入时髦的「现代」行业。南胖处于守势,窥探着打听着,在包租婆和股东面前说着酸话,拨打自己的小算盘。

影片在生计之争的叙事框架里穿插进文化之争,展现为日常生活中一系列南北语言、饮食以及文化风俗的不同与不谐。

例如某日南胖责备北胖的做法坏了行规,是乱花钱的「大花筒」,却被北胖听成「大饭桶」而愤怒回击,二胖对骂「饭桶」,声调渐高、语速渐快,各自凸出的胖肚腩渐渐相撞,构成线条对称的漫画场景。二胖回到家中客厅,仍负气相背而坐、互不理睬,却是同步喝水、同步拿报,家中孩童将广播声音调高后,二胖皆烦躁,同起身关掉广播。

但随即北胖要听京剧,南胖要听粤曲,二人轮流调广播,并互相攻击对方所好,很快又闹成各自高唱京剧粤曲的混乱场景,孩童房东齐来抗议,二人这才作罢——就是在这样的捧腹场景中,我们赫然发现南北二胖有诸多相同之处,尤其是他们面对女儿婚恋问题时,都从各自地域立场出发,强烈反对「南北配」——他们是针尖麦芒,也是半斤八两,无论影片叙事还是构图上的对称与平衡又恰恰喻示着他们本质上的一致性。

他们的文化斗法只能流于口舌之争,生意上也危机重重:北胖为抢生意疯狂降价、没有原则地拉客,暂时风光后即无力应对、债主盈门,家里的冰箱被揭穿是「分期付款」且已欠款数月,他只能一脸尴尬地苦笑。

北胖先前资源占有上的所谓「优势」,要么是虚张声势,要么早已在时间的流逝中渐弱渐无了。南胖在这场生意大战中同为输家,遂另谋生财之道,瞒着股东私自放债,股东知晓后要撤资,他也是焦头烂额,束手无策,他本地人的身份与旧式的精明保守也不见得有效。

这时出面帮他们解困的是各自女儿的男友——他们先前不认同的南方人/北方人,他们对未来女婿的能力刮目相看,同意「南北配」的同时也完成了「南北和」,二胖认识到对方的优点,合作共处,一团和气。

片中的「南北」对立不知不觉被替换成「新旧」对立,并以新一代的大获全胜收场。年轻一代的婚恋故事是本片的另一条叙事线索,在年轻人的世界里,除了开始南北二女因误会而有言语之争外,他们相处得颇为融洽。南北身份的调和以及最终的新认同由年轻的下一代来承担。

在南北的第二代中,北胖的女儿翠华是核心人物。她以时髦而有主见的空中小姐形象出场,经济独立、勇于认错、乐于助人。她对父亲尊重但不唯唯诺诺,在父亲不同意自己婚事的情况下,带领年轻一代展开巧妙周璇。

南北文化冲突中的不谐与误会,部分来自所使用日常语言的不同,翠华甫一亮相,便是国粤语皆通,以致于南胖一度认定她是广东人;她有「北方」文化认同,但却没有上一代的地域偏见,愿意接受「南方」文化;跟她的父辈不同,翠华是个在南北语言与文化里都游刃有余的现代人形象,她所代表的与其说是「北方」第二代,不如说是逐渐超越南北的香港的「新一代」,最后的胜利者是他们。

二

这四个新一代年轻人,来自电懋公司国语组的丁皓、雷震和粤语组的白露明、张清,又在影片《南北一家亲》中再次结成「南北配」的情侣。当时报章上对「南北」剧组的重聚做过《三肥聚首,四瘦联盟》的报道(《国际电影》第82期),「四瘦」指的是上述四个年轻人,梁刘各占「一肥」,还有「一肥」指的是影片的导演王天林,他也是个不遑多让的胖子,绰号「肥哥哥」。

出生于上海的王天林到港时间跟梁醒波差不多,都在1939年前后。他年纪轻轻跟随叔父进入片场,积累了大量工作经验,1950年起执导演筒,拍摄了大量主流商业片,1959年的《家有喜事》和1961年的《野玫瑰之恋》都广受好评。

《南北和》的成功大多被归功于编剧宋淇及梁刘等主要演员,少有人着重提及导演王天林。

王天林自己在回忆时说到《南北和》的拍摄是他很新鲜的尝试,「他(宋淇)很有学问,但这不等于他懂得什么是趣味,于是我尝试为电影加入更多广东元素,这些东西都是他不懂的」(《香港影人口述历史丛书之四:王天林》,香港电影资料馆2007年,第65页),他还在影片中玩了点互文的小花招:两对年轻情侣去影院看筹款义演,银幕上放的正是他另一部影片《野玫瑰之恋》的片段:女星葛兰又唱又跳着《Jajambo》,气氛瞬间火热。除此之外,他的场面调度也极为出色。

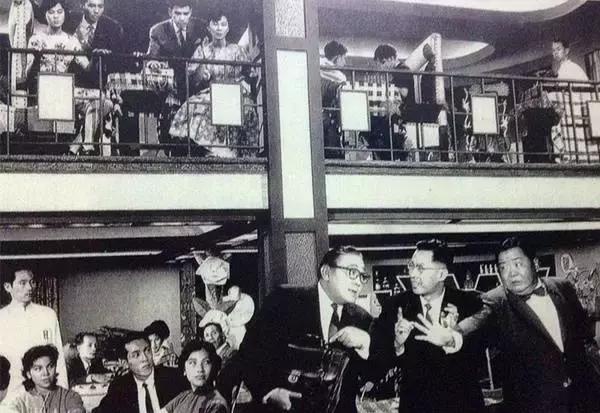

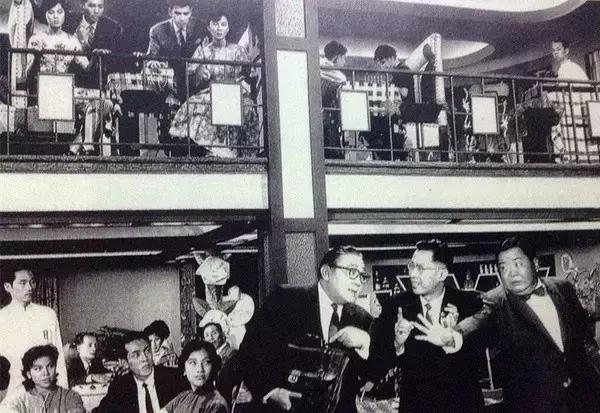

《南北和》中的两代人齐聚西餐厅的一场戏可谓精彩异常:故事讲到两家裁缝店竞争搞得两败俱伤,北胖不得已找友人借钱,友人牵线搭桥竟找来瞒着股东私自放款的南胖,相约在西餐厅见面。

宽银幕影片展现西餐厅二层楼的结构,两对小儿女恰巧分坐楼上楼下约会,眼见恶父突至,只好一齐上楼,不想二胖不能在楼下共存,南胖上楼找座位,北胖上楼打电话。

情况危急,两对情侣巧妙利用餐厅中两个面对面的卡座进行了「移步」,让父亲眼前的场景「换形」——南胖只能看见北胖女儿与恋人一起,北胖只能看见南胖女儿与恋人一起,终使两对小儿女躲过一劫。宋淇在编剧时可能借鉴了世态喜剧(comedy of manners)中的「屏风戏」,王天林更用镜头使之成为紧张刺激的经典喜剧场景。

《南北一家亲》的「编剧张爱玲」与「原著秦亦孚」都是名头响亮的女作家,但剧本基本延续了《南北和》的情节角色与设置,故事的容量被压缩,聚焦于南北两家的儿女婚事上,这从它的英文名The Greatest Wedding on Earth亦可看出来——本文开篇提及的英文推介标题Another “Greatest” Picture显然是个双关语。

南北两胖所从事的行业从服装业变成了饮食业,操持的「剪刀」换成了「厨刀」。「南兴」与「北顺」两家饭店是同一条街上的对门生意,「生计」之争仍是两家不和的起因。南北二胖一个穿长褂、一个着西装,经营手法无甚差异,北胖仍然好大喜功、花样迭出,南胖却也诡计多端、丝毫不让。

《南北一家亲》中的两家家境较《南北和》更好,看起来都是殷实齐整的中产家庭。南胖家的儿子是与饮食业密切相关的卫生局帮办,北胖的儿子是体面的医生,女儿是电台的播音员。

但两家生意上的斗法近于斗气,没有产生实质性的经济后果,「斗法」的现实感和内在紧张感被大大削弱了。待到「儿女婚恋」这一叙事线索出现,生计之争就被莫名搁置、无疾而终了。

北胖家的女儿与南胖家的儿子是一对已经准备结婚,需要拜会双方家长的情侣,南北文化的差异就集中在「纠正语音」和「做萝卜糕」两点上大肆表现。两家同意婚事的情节设置相对简化:南胖家是因为北胖女儿做的萝卜糕好吃,北胖家是由于得知南胖儿子是卫生局帮办。

待到他们发现两家乃是亲家的身份后,生意对头的两家人都不同意「南北配」了,而两胖斗法的高潮竟落在双方在餐厅里的斗嘴直至肉搏之上:在围观众人的叫好和怂恿之下,两个肉球你推我挤,弄得餐厅里碗碟横飞、人仰马翻——极尽闹剧之能事,南北斗法终以两个肥硕肉体的厮杀完成了最形象的视觉显现,赚足眼球、笑倒观众。

经中间人调解的婚礼筹备,又是一连串斗气式的混乱。剧中的四个年轻人最终想出的促使父母同意的妙计竟是假装私奔,而父母在听闻之后,大惊失色之下立即同意了婚事。

《南北一家亲》稀释乃至遗忘了《南北和》中对「南北」问题的层层铺设及对新旧代际问题「暗度陈仓」式的展现,而简单地导向了一个儿女反抗父母意志的家庭伦理剧。

影片中北胖的女儿在电台播音时做出了「现在是二十世纪的年代,竟然还有顽固的父亲干涉子女的婚姻」的批评,为片中的年轻一代代言,也正是这番点题让影片标榜的「南北」之争降格成「五四」反封建父权的老调。

三

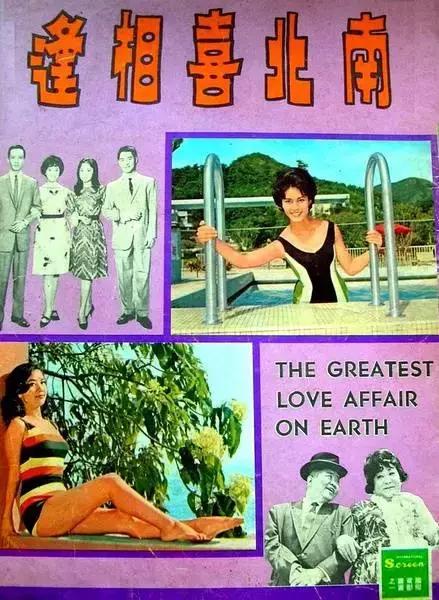

1964年9月,「南北系列」的第三部影片、张爱玲编剧的《南北喜相逢》上映,仍是「三肥聚首」,不过「四瘦联盟」中的丁皓和张清换成了钟情与吴青。梁醒波与刘恩甲仍在影片中分饰南北二胖,但故事框架的大变动使得他们不再处于对称的身份设置。

刘恩甲依旧饰演女方家长汤德仁,是一家地产公司经理,女儿汤采苹(钟情饰)与外甥女李倩荔(白露明饰)都正当妙龄,分别与两个穷教员简良(吴青饰)和吴树声(雷震饰)相恋。简良是广东人,有一个有钱的美国华侨姑母;吴树声则是南下香港的北人子弟,一手将其拉扯大的父亲是个地产经纪。

汤德仁与吴父都单身且贪财,简良的富姑母就成了「众望所归」的「金库」。富姑母未能如期出现,两位青年请友人阿林男扮女装做「姑母」,这个假姑母既被年轻的姐妹花环绕又被汤吴两位男士追求,因而笑话百出。最后阿林成功地帮助两对情侣取得婚约,这才真相大白。梁醒波饰演的就是这个反串「姑母」的市井小民阿林。

《南北喜相逢》的剧本并非张爱玲原创,其所本的《查理的姑妈》(Charley’s Aunt)是十九世纪末在英国大受欢迎的三幕闹剧,1941年由导演Archie Mayo拍摄为电影,《真假姑母》是它的香港译名,张爱玲对该剧的属意与改编引出了它的华语电影版本。

相比拘泥在英国上层社会封闭环境中的原著,她通过对主要人物身份的重新设置扩展了故事的社会背景,使其涉及的社会阶层更为多元,同时符合一九六零年代的香港社会的城市现实;同时顺应「南北系列」以梁醒波和刘恩甲两个胖子演员为票房号召的传统,根据他们极富喜感的体形特征来设计故事桥段。三个胖子一台戏,「肥哥哥」王天林继续领着南北二胖,以硕大肉身撞击出爆笑喜剧。

底层小市民阿林是「南北系列」中的全新人物,滑稽可笑、颇多陋习,他每日东躲西藏只求逃避债主,有些咸湿好色却偏偏家有悍妻;但这些却无碍于他作为全剧关键人物,热心促成青年男女恋爱的同时,惩治与嘲讽了社会上的种种势利、贪婪与偏见。

影片中的北胖既然对阿林男扮女装一事无所知,又满心攀附富贵,遂对假姑母展开热烈追求,南北二胖从《南北和》与《南北一家亲》中的同行冤家大跨度变为逐情「男女」,北胖的死缠烂打、南胖的半推半就以及二人的拥抱扭打都做足了喜剧效果。

尤其是梁醒波施尽浑身解数,融合粤剧丑生表演,带出轻松诙谐的本地草根文化,他对《南北喜相逢》中三个层次的饰演关系——饰演男性市井小民阿林;饰演女华侨富商简兰花;从阿林的角度饰演简兰花——皆能拿捏到位,大放异彩,使得该片「竟成为一部可以说是为梁醒波的喜剧才华度身订造的个人表演示范作」。

梁醒波在拍戏时多有精彩的现场即兴发挥(粤语中谓之「爆肚」),「他最拿手不按常理出牌,喜欢即兴,随时在现场兴之所至,或灵机一动就擅自更改对白,所以一有梁醒波出场,他念的对白往往与剧本所写的完全不同」(邓小宇:《无伤大雅的娱乐小品》,《张爱玲电懋剧本集3》,香港电影资料馆,2010年,第19页)。

这些活色生香的生活内容配合 「性别错乱」的噱头,为影片带来新意,但归根到底,影片最大的幸运无疑是:为「假姑母」的角色找到了最为恰当的肉身。

《南北喜相逢》(英文名为The Greatest Love Affair on Earth)片中两代人,无论是两情相悦还仅是使君有意的男女组合皆为「南北配」。

但实际上,年轻人恋爱中「南北问题」远非重点:全片虽有国粤语夹杂,但并没有语言上的差异和误解带来的笑料和情节发展;也缺少南北文化差异带来的思维与习俗上的冲突,「南北配」或南北相处在该片中呈现为既定的背景和稳固的现实。

例如不再有前两部影片中「南发洋服店」与「北大服装店」、「南兴酒家」与「北顺楼」的二元对立式的同行竞争关系;影片开场就给北胖所在地产公司的铭牌一个特写:「南北置产公司」。

据宋淇回忆,「该剧原暂定名是《香园争霸战》,后来电懋公司大概认为既然《南北和》与《南北一家亲》卖座,索性改名为《南北喜相逢》」(宋淇:《文学和电影中间的补白》,台北《联合文学》1987年4月第30期),影片推介仍以倡导消除地域观念为说辞,但故事的核心推动力既不是于地域文化上的「南北之争」,也不是「新旧之争」的现代主题,而在于经济上的现实考量——这与该影片的原著故事Charley’s Aunt如出一辙:在爱情闹剧的背后,每个人都有着自己的金钱打算;或者不妨说,正是每个人都有着自己的金钱打算,才有这爱情的闹剧。

影片中汤德仁以自己妹妹嫁广东人却遭遇不幸的往事冠冕堂皇地教育二女,其外甥女却早就戳破这一假象,她对男友说:「其实,谁叫你穷呢?如果你有钱,我舅父一定同意。彩苹也是这样,如果简良有钱,他们早就结婚了」。

影片中的老一代北方人已丧失南下中产阶级的骄傲与优势,北胖汤德仁和吴父对姑母简兰花的追求无关南北,只对金钱弯腰,令人可笑可叹。吴父出场虽短,却也是出色的丑角人物。

影片借他的叙述,用顺带一笔的方式点出「北人南下」的历史:当吴父听说简良有阔姑妈要来时,不禁慨叹:「想想也实在惭愧,一个女人,在外国打出天下,我呢自从到南边来,干了这行地产经纪,一年不如一年」。影片似在不经意间点明了时移世易的现实,轻笔描绘出「北方人」淡淡的失落、怅惘与乡愁。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/576794782.html