作者 老 安

编辑 二掌柜

2019年,是国产米酒元年,也是白酒年轻化国际化元年。

这两个元年之说,反应了两种趋势,就是传统米酒的复兴和传统白酒的衰落或者说困境。

300年前,这样此消彼长的变化,已经上演过一次,只不过,那时是白酒崛起,米酒,也即黄酒衰落。

在三杯两盏淡酒之间,时代的风云,再度席卷变幻。

夕阳青山依旧在,秋月春风已不同。

一、米酒和白酒的此消彼长

一般人都知道,白酒被称为中国的国酒,但不知道黄酒也是中国的国酒。其实,教科书上,白酒和黄酒都是中国的国酒,只不过,黄酒从大众消费市场沉寂已久,许多人都忘记我们还有黄酒这种国酒了。

又或者,一些人也知道黄酒是中国的国酒,但不知道黄酒怎么就没落至此了。

两个元年的说法,反应了一种此消彼长的趋势,就是几乎被人们彻底淡忘的米酒,也是黄酒,在沉寂了100年后,在2019年,几乎一年之间,突然如雨后春笋般,一个品牌接着一个品牌冒出来,像米客、且听风吟、花田巷子、米久、苏州桥等等。除了一个个新品牌冒出来,米酒的总体销量和销售额的上升也非常抢眼。实际上,米酒的复苏并不是只是在去年,这几年米酒的市场一直在稳步上升,品牌也不是一夜之间冒出来的,只不过,到去年已经开始形成规模,米酒消费开始形成一种现象,被大家所关注,所以,2019年被成为米酒元年。

回归后的米酒,基本上都定位在年轻消费者和女性消费者,都以传统文化为切入点,包装上都追求时尚好看,竭尽好看之能事。

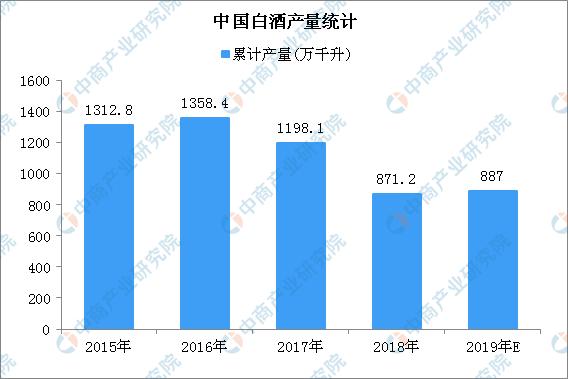

另外一方面是白酒,虽然通过涨价总体销售额还在上升,但总体产量与销量从很多年开始,就一直在震荡回旋下降。白酒的存量市场在萎缩,白酒业者去年开始大梦方醒一般瞄准他们一直忽视的增量市场——年轻人市场和国际市场。其实,他们盯着年轻人市场也不是从去年开始的,而是酝酿了很多年,开始他们不相信年轻人会喝白酒,自从某白以内容营销在年轻人市场成功后,白酒企业开始往年轻人市场发力,开始搞各种白酒鸡尾酒大赛,同样,包装上追求时尚好看,竭尽好看之能事。

对了,某白现在也开始做米酒了,他们的米酒品牌叫“蓑衣米酒”。

米酒和白酒在消费者定位上,都盯上了年轻人。

这几年,两种国酒,都在朝着同一个目标发力,在产量和销量上,米酒一直在亮眼上升,白酒一直在震荡回旋下降,一个抓住机会迅速发展,一个努力挽住颓势。

于是,两种国酒在2019年狭路相逢,

这种此消彼长的变化是如何发生的?历史上,黄酒是如何没落的,白酒又是如何崛起的?

二、谁才是真正的国酒?以前只有穷人和不正经的人才喝白酒?

在中国9000年的酿酒历史中,据有证可考的历史,元代才出现的蒸馏白酒,至今历史不到1000年;就算白酒出现了,很长时间里也不算主角,主角一直是黄酒,也就是米酒。

直到清朝中后期,白酒销量逐渐超过米酒,就算白酒的销量超过了米酒,在社会影响上也仍然是配角,中国所谓的上流社会也照样喝的是米酒,不喝白酒,他们甚至认为,喝白酒的都是些喜欢寻找刺激的不正经的人和穷人。

那时候喜欢喝白酒的人,是不是喜欢找刺激和不正经,这个判断带了不少阶级情绪,但那时候的白酒,大多是穷人在喝,确实真的。

实际上,直到民国,虽然社会上大部分人都喝白酒,但精英们还是只认同米酒,一位国民党高官就曾表示过,只有米酒才是真正的好酒,才符合他的气质,如此之类。蒋委员长败退台湾,最舍不得的东西之一,就有他家乡浙江的黄酒,曾经让人在台湾建厂,但做出来的味道似乎不太对,反复试验都不太对,相当遗憾,其实台湾有台湾的米酒,也很好。这事只是说明,蒋委员长以及民国人对米酒的执念和认同。

白酒真正在销量上和社会影响上压倒性地超过黄酒,是在1949年解放之后,新中国一穷二白,但又想让大家都能喝上酒,就大力推行新工艺白酒,白酒生产能力大幅提升,黄酒彻底衰落,被边缘化。

就是说,白酒真正做主角的历史,只有70年,黄酒的历史有将近9000年,在中国酒文化和酒生活历史中,白酒的历史连黄酒的零头都没有。

谁是真正的国酒应该不言而喻。其实也不用纠结,无论如何,黄酒和白酒都是我们独有的国酒。

三、为什么我们不提米酒了

前面,我们一会说米酒,一会说黄酒,大家可能听得有点糊涂。只是对酒的分类与命名角度不同,其实是黄酒,就是米酒。

关于叫米酒还是黄酒,这个还真得多说几句。

对酒的命名与分类,有从酿造原料角度着手的,比如高粱酒,米酒,葡萄酒、杨梅酒等等;有从产地着手的,比如绍兴黄酒、代州黄酒、九江封缸酒;有从用曲类型着手的,比如大曲酒、小曲酒、麸曲酒、红曲酒等等;还有从香型角度着手的,比如酱香酒、浓香酒、清香酒、米香酒等等,还有很多其他分类。

总之,对酒的分类与命名有许多角度,每一种分类命名法都有道理,有渊源,至于是否科学合理,就见仁见智了,许多分类命名都难以全面准确概括,就只能取最大公约数了。

咱们国家喜欢从酒的颜色分类,像我们的两种国酒,白酒和黄酒,就是从颜色角度命名的,用颜色命名是不是准确呢,不可能完全准确,白酒我们都知道,是我国独有的蒸馏酒,那外国还有白色的蒸馏酒呢。

至于黄酒,说是指我国特有酿造工艺的粮谷酒,国家标准的定义是指,以的稻米、黍米等为主要原料,经加曲、酵母等糖化发酵剂酿制而成的发酵酒。

但是,按照这个定义酿制出来的酒,颜色可多了去了,还有无色、红色、黑色等等各种颜色。

用黄酒来命名这种酒种类,没代表性,也很奇怪,还是叫米酒更好。

前面那个黄酒的定义也说了,黄酒的主要原料是米。

中国人除了稻米和小麦主粮外,还吃各种五谷杂粮,五谷杂粮都能酿酒,米是中国五谷杂粮的代表,叫米酒的代表性和普遍性上一点也不比黄酒这个称谓差。

历史上,米酒才是我们国家更加具有代表性的文化符号,那我们为什么不提米酒,而叫黄酒了?

甚至,在一本酒类教科书级别的书籍里,关于米酒的定义是这么说的,说米酒是中国特有的一种酒,又称酒酿,醪糟、甜酒,古人叫“醴”,以糯米为主要原料,用酒曲发酵酿制,酒精含量低,营养价值高,常用于烹制食物,最著名的当属醪糟汤圆。

上面这个定义明显是不准确的,从原料上,现在市场绝大部分的黄酒,都是以米为原料的酒,也就是米酒。

把米酒和黄酒独立分类,把米酒等同于醪糟汤圆,非常莫名其妙。

既然米酒是我们的国酒,我们为什么黑不提白不提,反而整天提黄酒呢?窃以为,有历史原因,有文化原因,也有现实原因。

个人以为,现实原因是,日本的米酒酿制工艺是从我们这学过去的,但后来却比我们做得好,我们不好意思提了。

这个问题,以后专门写文章详细说说,这里先不展开。

四、米酒的历史与诗情画意

米酒是世界上最古老的酒种之一,与啤酒、葡萄酒并称为世界三大古酒,加酒曲的糖化、酒化复式发酵法,在世界酿造史可谓独树一帜。

根据有证可考的历史,现代意义上的蒸馏酒白酒是从元代开始,从阿拉伯地区传过来的。李时珍在《本草纲目》里有记载:“烧酒非古法也,自元时始创。其法用浓酒和糟入甑,蒸令汽上,用器承取滴露,凡酸坏之酒,皆可蒸烧”。这个就是正儿八经的蒸馏酒技术了。

现代白酒从业者不服,一直试图考证蒸馏白酒从唐代和宋代就开始有。

甚至有的猜测从汉代就有,汉代有蒸馏白酒的猜测是,从秦始皇开始追求长生不老的土法炼丹开始,到汉代汉武帝又开始追求长生不老,汉武帝更是从提升炼丹技术入手,炼丹术需要又比较高的蒸馏技术和设备,因此有些人猜测,既然汉代蒸馏技术可以炼丹,那用来蒸馏酒也问题不大,这种猜测其实没有特别实锤的文献证据,考古证据是发现了汉代的炼丹蒸馏器具,现代学者用这个炼丹蒸馏器具制备出了度数比较高的蒸馏酒。其实,汉代有蒸馏酒的说法相当勉强。

于是,又有人猜测唐代有蒸馏酒,根据是唐代诗人们写的诗里出现了白酒和烧酒的用词。

比如,李白的这首诗歌:

白酒新熟山中归,黄鸡啄黍秋正肥。呼童烹鸡酌白酒,儿女嬉笑牵人衣。

还有白居易的这首诗:

荔枝新熟鸡冠色,烧酒初开琥珀香。欲摘一枝倾一盏,西楼无客共谁尝。

这个证据就完全错了,李白诗中的白酒,是米酒酿制出来的浊酒的一种,颜色是白的而已,基本上长得跟下图一样,确实白:

至于唐诗中的烧酒,也只是米酒酿造过程中的一种蒸煮工艺,把酿好的酒烧煮到60度左右,可以杀灭发酵酒中的细菌,

在中国,米酒历史悠久,酿制工艺发展也很快,3000年前,米酒就有浊酒和清酒之分,《周礼》和《诗经》中就有关于浊酒和清酒的记载,同时,还记载有其他各种类型的酒。

米酒的酿造技术,在隋唐时期被日本学去,千百年来,日本子潜心发展米酒技术,现在清酒(米酒)已经是日本的国酒了。

而我们,已经不提清酒和米酒了,好像清酒和米酒跟我们没关系似的。

在中国浊酒和清酒是米酒的不同形态,浊酒和清酒同时存在,并随着时代的发展而进步。

许多诗歌和文献中,都有对清酒和浊酒的记载。

这是唐朝李白的诗中写到的清酒:

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

这是宋朝范仲淹写到的浊酒:

浊酒一杯家万里,燕然未勒归无计。羌管悠悠霜满地,人不寐,将军白发征夫泪。

浊酒和清酒同时还各种发展出各种不同的颜色,有白色的,绿色的,黄色的,红色的等等,赤橙黄绿青蓝紫各种颜色都有。

除了白酒是浊酒的一种,同时还有一种绿色的浊酒,叫绿酒,也称绿蚁,在诗歌中也很有名。

比如唐代的白居易诗有这么一首诗:

绿蚁新醅酒,红泥小火炉。

晚来天欲雪,能饮一杯无。

这是五代冯延巳的词

春日宴,绿酒一杯歌一遍。再拜陈三愿:一愿郎君千岁,二愿妾身常健,三愿如同梁上燕,岁岁长相见。

还有宋朝的女酒鬼李清照在好多词里都写到绿蚁,其中一首《渔家傲》的词里写道:

雪里已知春信至。寒梅点缀琼枝腻。香脸半开娇旖旎。当庭际。玉人浴出新妆洗。造化可能偏有意。故教明月玲珑地。共赏金尊沈绿蚁。莫辞醉。此花不与群花比。

绿蚁,就是绿酒的代称,绿蚁即使新酿的酒里的米渣泡沫,细小如蚁,故称绿蚁。也是浊酒的一种。

五、私人酿酒的疯狂和米酒在宋朝的技术提升

魏晋和隋唐时期,喝酒的人都很疯,酿酒的技术也有很大发展。

到了宋朝,别看宋朝程朱理学深入人心,存天理灭人欲,道德感特别强,但宋朝人喝酒比唐朝人还疯,研究酿酒技术比唐朝人更疯。米酒酿造技术基本上在全民当中普及。

宋朝有钱任性,国家为了增加税收,政府鼓励大家喝酒。宋朝酒实行官方专营与民营结合,私人可以酿酒,但酒曲必须从官方买;有的地方实行酒税承包,如果你承包了一个地方的酒税,就可以让附近的三千酒户从你这里取酒沽卖。

宋朝取消了唐朝的宵禁制度和坊市制度,在政府的鼓励下,一时之间,从城市到乡村,到处都是瓦舍勾栏酒肆林立,街上人们通宵达旦开怀畅饮,车水马龙歌管喧哗,市井比皇宫还热闹。

据说,一夜宋仁宗在宫中闻丝竹歌笑之声,问曰:“此何处作乐?”宫人曰:“此民间酒楼作乐处。”宫人因曰:“官家且听,外间如此快活,都不似我宫中如此冷冷落落也。”仁宗曰:“汝知否?因我如此冷落,故得渠如此快活。我若为渠,渠便冷落矣。”

看看,人家宋朝皇帝的高度与开阔。宋朝比唐朝经济发达得多,高峰人口与户数是唐朝的2倍多,确实有资本开阔。

喝酒如此疯狂,酿酒技术自然提升很快,酒文化自然也深入人心。

宋朝有个机构叫光禄寺,负责国事用酒,光禄寺自己也生产酒,叫“光禄酒”,光禄寺生产的酒具有国酒的规格,其中专门给皇帝喝的酒叫“御酒”,这种御酒通常用黄绸封盖,又叫“黄封酒”,其中最好的两种酒,一种叫蔷薇露,一种叫流香酒,蔷薇露专门供皇帝和宫廷引用,流香酒用来赏赐给大臣喝。

蔷薇露这种只有皇帝和宫廷才能喝得到的酒,显然是当时宋朝所能酿制的最好的酒,一般人根本不知道是什么样子,只有高级官员,和特殊机缘,偶被皇帝赏赐,才能喝得到,非常神秘。

少数因为皇帝赏赐而喝过的,这酒的滋味得记一辈子,写诗留念是必须的,当时喝过蔷薇露的翰林学士周麟之就写诗赞道:“君不见白玉壶中琼液白,避暑一杯冰雪敌。只分名冠万钱厨,此法妙绝天下无。又不见九重春色蔷薇露,君王自酌觞金母。味涵椒桂光耀泉,御方弗许人间传。向来我作金门客,不假酿花并渍核。日日公堂给上尊,时时帝所分余沥。”

宋朝官方控制酒的专卖领域,想方设法拓宽流通渠道销售官酒,但对普通老百姓而言,官酒的价格还是比较高,宋朝虽然比较富有,但总喝还是有点扛不住。

这难不住好喝酒的宋朝老百姓,官方酒贵,那就自己酿,官方不让私自卖酒,那我就自己家酿自己喝,朋友之间互相赠送,我不卖就自己喝,你都管不着吧。

宋朝家庭酿酒的风气热火朝天,家庭酿酒称为超级时尚,不仅普通百姓家自己酿酒,士大夫阶层更是把酿酒玩出了新高度,不仅潜心研究应时下曲、发酵用料的酿酒技艺,每每酿出酒来,还得根据酒每个批次的酒的质量给酒取名,还要写诗自己夸自己,朋友酿的酒送给你喝,还得赋诗酬答,玩得不亦乐乎,,那时候的狂热酿酒人里,苏东坡、杨万里、唐寅是著名代表。

苏东坡一路贬官,一路酿酒,走到哪酿酒就酿到哪,他酿蜂蜜酒,酿万家春酒,酿真一酒,酿天门冬酒等等。

他酿的真一酒自我感觉就非常良好,在当时的酿酒圈相当有名,酿酒方法在当时的酿酒圈子里流传,一个叫邹铉的在《寿亲养老新书》里就记述说:“米麦水三一而已,此东坡先生真一酒也。”

苏东坡自己当然也很得意,不仅热衷给酒取名,还为此赋诗多首,其中一首《真一酒》(并引)有云:“(真一色味,颇类予在黄州日所酝蜜酒也。)拨雪披云得乳泓,蜜蜂又欲醉先生。稻垂麦仰阴阳足,器洁泉新表里清。晓日着颜红有晕,春风人髓散无声。人间真一东坡老,与作青州从事名。”

杨万里家酿的酒,似乎比苏东坡家更有名,老杨每酿一批酒,就会取个好听的名字,像桂子香,清无底,金盘露,椒花雨等等,不一而足。

酿出桂子香和清无底,老杨就赋诗一首《新酒歌》,相当骄傲自得:“酸酒齑汤犹可尝,甜酒蜜汁不可当。老夫出奇酿二缸,生民以来无杜康。桂子香,清无底。此米不是云安米,此水祗是建邺水。瓮头一日绕数巡,自候酒熟不倩人。松槽葛囊才上榨,老夫脱帽先尝新。初愁酒带官壶味,一杯径到天地外。忽然玉山倒瓮边,只觉剑铓割肠里。度撰酒法不是侬,此法来自太虚中。酒经一卷偶拾得,一洗万古甜酒空。酒徒若要尝侬酒,先挽天河濯渠手。却来举杯一中之,换君仙骨君不知。”

老杨在酿出另外一批酒时,取名金盘露、椒花雨,又赋诗一首:

“金盘夜贮云表露,椒花晓滴山间雨。

一涓不用鸭绿波,双清酿出鹅黄乳。老妻知我憎官壶,还家小槽压真珠。江西檐取来西湖,遣我醉倒不要扶。更携数尊往淮上,要夸亲旧尝家酿。秪堪独酌不堪分,老夫犹要入修门。“

从诗中可以看出,杨万里酿的酒水平相当高,以至于,老杨都相当瞧不起官方酿的酒了。

从苏东坡和杨万里的家酿可以看出,宋朝私人圈子酿酒风靡,他们四处搜罗酿酒书籍,钻研技术,交流酿酒心得,私人酿酒水平甚至比官方更高。

就是这样,宋朝在官方和民间的共同努力下,酿酒技术大大提高,除了把唐朝开始的煎酒和榨酒技术改进提升许多外,对发酵过程的掌握也提高了许多,他们酿的酒,酒质清澈、香味馥郁,甜度开始降低,酒精度逐步提高。

很长一段时间,我国的米酒甜度都比较高,酒的甜度过高是因为在发酵过程中,原料充分糖化而没有充分酒化的结果,如果发酵进程掌握不好,或者灭菌技术不好,酒还会出现酸味,在宋朝兴起的技术革新中,他们改进发酵技术,实现多次过滤和高温蒸煮,掌握发酵进程,使酒精度有了很大提高,酸酒率也大大降低,据说,宋朝的米酒酒精度最高达到了30多度,如果的确达到了这个酒精度,那么宋朝已经开始在用类似蒸馏的技术蒸酒了。

自从先秦开始,中国米酒就有清浊之分,一直到宋朝,仍然清浊并存。酒之所以浊,是因为用曲量少,投料粗糙,发酵期过短导致,而用曲量多,用料精细,发酵期长的酒,就被称为清酒,说到底,清酒和浊酒的并存,还是因为不能精确把握发酵过程的缘故,也是因为没有一套公开规范详细的技术流程和标准,社会和技术发展,以及中国农耕文化中技术壁垒森严的师徒制,也导致了清酒和浊酒到宋代,甚至更晚些时候仍然存在。

宋朝酿酒注重酿造工艺的每一个环节,从选料、造曲、发酵、收酒、上槽,到过滤蒸煮,每一道工序都严谨有序,同时还总结出一套通用的技术标准,只是总结出的标准还不那么严格,还没有一个科学的理化指标。

虽然按照传统习惯,宋朝还同时酿造清酒和浊酒,但是,因为技术的改进,技术交流传播的扩大,清酒和浊酒已经不那么泾渭分明,两者的差距也越来越小。

就是说,在技术上,浊酒的技术障碍已经被消除,中国实际上已经进入清酒时代,也就是通常所说的后来的黄酒技术标准时代。

因为宋朝的饮酒时尚和酿酒技术革新,从此,中国米酒酿造进入了一个全新的巅峰时代。

那么,中国的米酒后来的发展又走了一条什么样的道路?中国的国酒米酒是如何衰落的?白酒又是如何崛起,并取代米酒称为中国的国酒的呢?

未完待续,下篇,从社会角度,看中国米酒的衰落与白酒的崛起

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/531728918.html