晚明文人对艺术品作伪的态度较为矛盾。首先,文人对作伪持明确的排斥态度:伪品污秽神识;作伪者是风雅罪人;作伪行径可恨。不过就作伪中的精品而言,则是另一种接纳的态度,并给出真伪平等的判定;对作伪中的“儒匠”礼遇有佳。文人是作伪的直接受益者,他们大多直接参与市场交易,甚至公然作伪,可视为“主动作为”式的接纳作伪。文人批判地接纳艺术品作伪,是晚明艺术创作与市场交易的一种妥协。正是在排斥与接纳的双重视野下,艺术品经济得以快速发展。文章立足文献考证,并结合当代美学、经济学相关理论,辨证地探讨艺术品作伪现象,进而借古开今。

艺术品作伪在中国很早就已出现,艺术品造假在宋代就已成风,作为艺术品创作、传播与接受的重要主体,文人士大夫对艺术品作伪的态度较为矛盾。晚明(万历至崇祯年间,1572年-1644年)是中国古代商品经济最为兴盛的时期,持续至18世纪,[1]也是艺术品作伪的一大高峰期,仿作与赝品横行于世,鱼目混珠,有些连鉴藏巨眼也难以分辨。在以往关于晚明艺术品作伪的研究中,以现象描述居多,挖掘相关原因,指出作伪的危害;偶有文章能分析到作伪积极的一面,但研究对象多集中于明代中期,以文徵明书画艺术为典型,未尽全面,并没有正面探讨作伪最为兴盛的晚明阶段。另有研究指出,文人一般不会公开承认自己的购藏品是伪品,即使明知是伪品,碍于情面,自认倒霉,归咎于眼力不精。这只是文人对作伪的一种矛盾心理,且为当代学者的主观推测。本文立足文献考据,从接受视角出发,探讨晚明文化主体——文人士大夫对艺术品作伪的态度,辩证地看待作伪现象,深入开掘艺术品作伪的内在合理性,并试图总结艺术品市场规律,以期为当代艺术品市场的繁荣发展略献微言。

一、对作伪的排斥

作伪的害处显而易见,以次充好,坑害他人利益;拆分书画作品销售射利,损坏作品的统一性等,晚明文人对此首先持明确的排斥态度。下面从伪品、作伪者、作伪行为三个层面,逐步探讨文人是如何批判艺术品作伪的。

首先,伪品污秽人的神识。艺术品是清赏之物,给人带来出脱超拔的审美愉悦,如万历时期高濂所说:“耳目清旷,不设机关,以待人安闲而体舒放。”[2]伪作由于粗制滥造、质量不精,观之、把玩往往适得其反。万历时期孙矿(1543-1613)的《书画跋跋》有云:“(怀)素师《千文》今世存者尚多,想其在日,所书固不少,然其笔法只是狂劲,故易伪作,以乏蕴藉耳。”[3]即是说,市场流传怀素《千字文》伪帖笔法狂劲似之,可内在神韵不足,缺乏真品的审美趣味。伪品“乏蕴藉”尚不引起人反感,而“笔笔恶俗”者则可能污秽不堪。李日华(1565-1635)《味水轩日记》记有一事,一位登门求售书画者,带来皆为伪作:

(万历四十年,1612)六月二日,颦古老人之仆负四画来见,……笔笔恶俗,无一点空园之趣。……急闭户取予所藏郭河阳秋山行旅图、王叔明山居图、陈白阳五湖田居、文徵仲小沧浪等轴,张素壁饱味之,更瀹上岕引吸,以助清真之趣。笑谓客,赖有引洗滌胜具,不然滓秽我神识矣。[4]

李日华(1565-1635)

李日华善书画,世称博物君子,中年曾长期赋闲在家,幽居于浙江嘉兴的味水轩,耽于艺术品收藏,他的所见所闻基本代表万历中后期艺术品作伪状况。在江南地区艺术品交易中,存有大量赝品,有时几十个书画卷轴也无一真迹。文人购藏者要从中披沙拣金,寓目大量“笔笔恶俗”的伪作,才有“滓秽我神识”感慨。李日华似乎对这类恶俗伪作尤不能忍受,在一次虎丘雅集中说出“不胜呕哕”之语,“闰八月五日,至虎丘,吴吴山携酒榼追随,就竹亭团饮。……鬻古者竞持卷轴来,鱼目燕石,不胜呕哕,就中有一二真者。”[5]想来也有古董商打扰了他们清雅集会的原由,李日华才有如此极端的言辞。

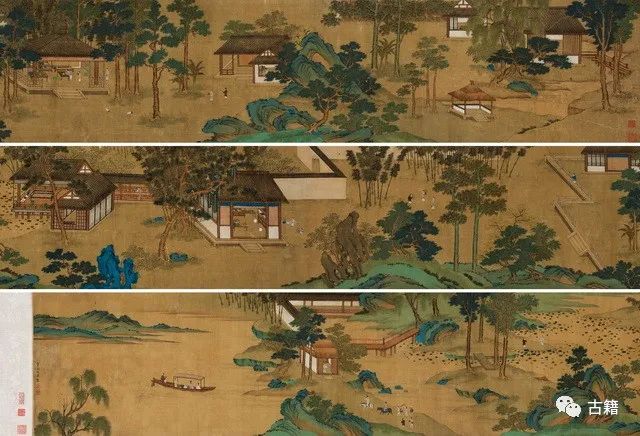

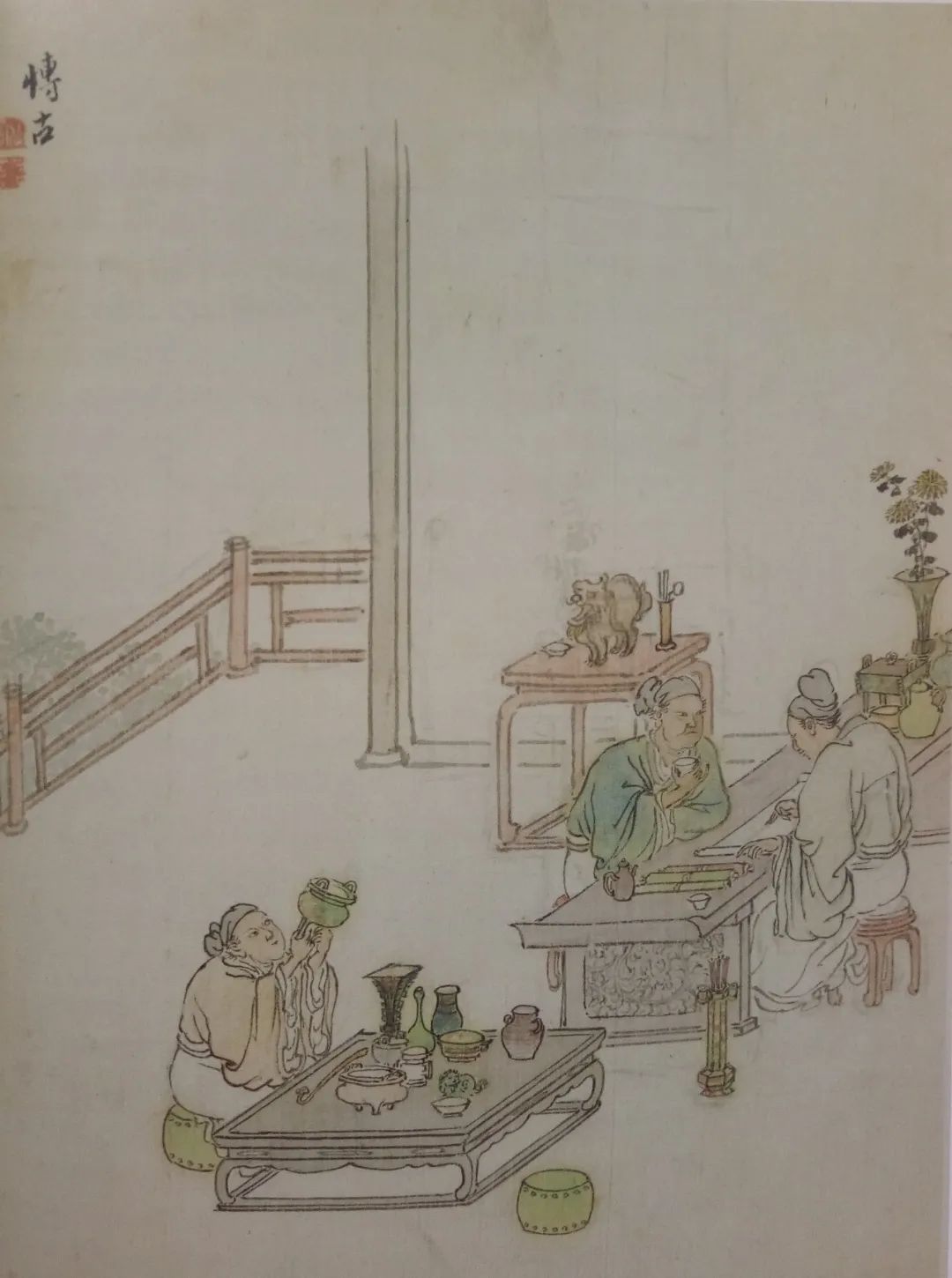

明末张宏《博古图》古董商人在收购书画手卷

美国俄亥俄州奥柏林学院

其次,视作伪者为“罪人”。从经济学角度来看,艺术品被创造时并不完整,当人们销售、获取、评估、交易和评论其时,艺术品的品质和价值才能真正体现。[6]在这个过程中,艺术商人起着至关重要的作用,而唯利是图者多从中作伪,谋取利益最大化。如汪砢玉(1587-?)有记,艺术商王越石认为可将一幅倪瓒山水画拆开分别出售,汪云:“余瞿然曰:若是则风雅罪人。”[7]王越石是天启、崇祯两朝二十余年间江南一带著名的艺术品商人,徽州人,生于万历年间,卒于清初,主要活动于徽州、苏州、松江、南京、嘉兴一带,经营品类既有书画又有器玩,且眼力颇高。在张丑《清河书画舫》、姜绍书《韵石斋笔谈》、吴其贞《书画记》、郁逢庆《郁氏书画题跋记》、清初吴升《大观录》中皆有记录王越石,他有着稳定的客户群体,与董其昌、李日华、张丑等人均有过交易。在文人的笔端,感叹其目力颇高之余,却认为他品行不高。姜绍书在“定窑鼎记”中将其描绘地犹为不堪,“有王廷珸者,字越石,惯居竒货”,[8]行文之间多是“诡”“谲”“诳”“夸耀”等贬性字眼。张丑对其评价:“越石为人有才无行,生平专以说谝为事,诈伪百出”,[9]并将之归为“鸡鸣狗盗之流”,可见文人极为痛恨作伪的艺术商人。作伪商人似乎成为众矢之地,被文人口诛笔伐。晚明商品经济发达,商人地位上升,但不少文人对之仍持鄙夷态度,且不说从事有害艺术品的作伪,即便是赏鉴收藏的风雅活动,也少不了受文人士大夫的奚落。王世贞(1526-1590)有记,项元汴以重价购得《山谷伏波神祠诗临本》,王感叹:“佳人属沙咤利矣,可怜可怜。”[10]沈德符(1578-1642)对商人购藏书画也多有暗讽,如一枚汉代玉印为徽商购去,沈借他人之口称“邯郸才人嫁为厮养卒妇也”。[11]在王世贞与沈德符那里,精品被商人购去,可叹又可怜,大有好东西被糟蹋之意。所以,商人若再作伪艺术品,则真成了“罪人”,不可轻恕。

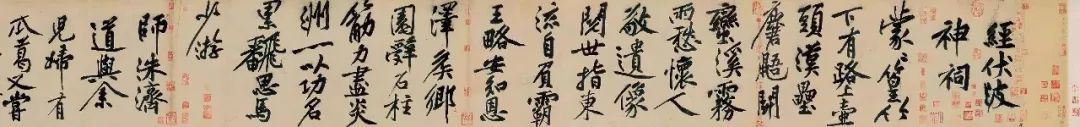

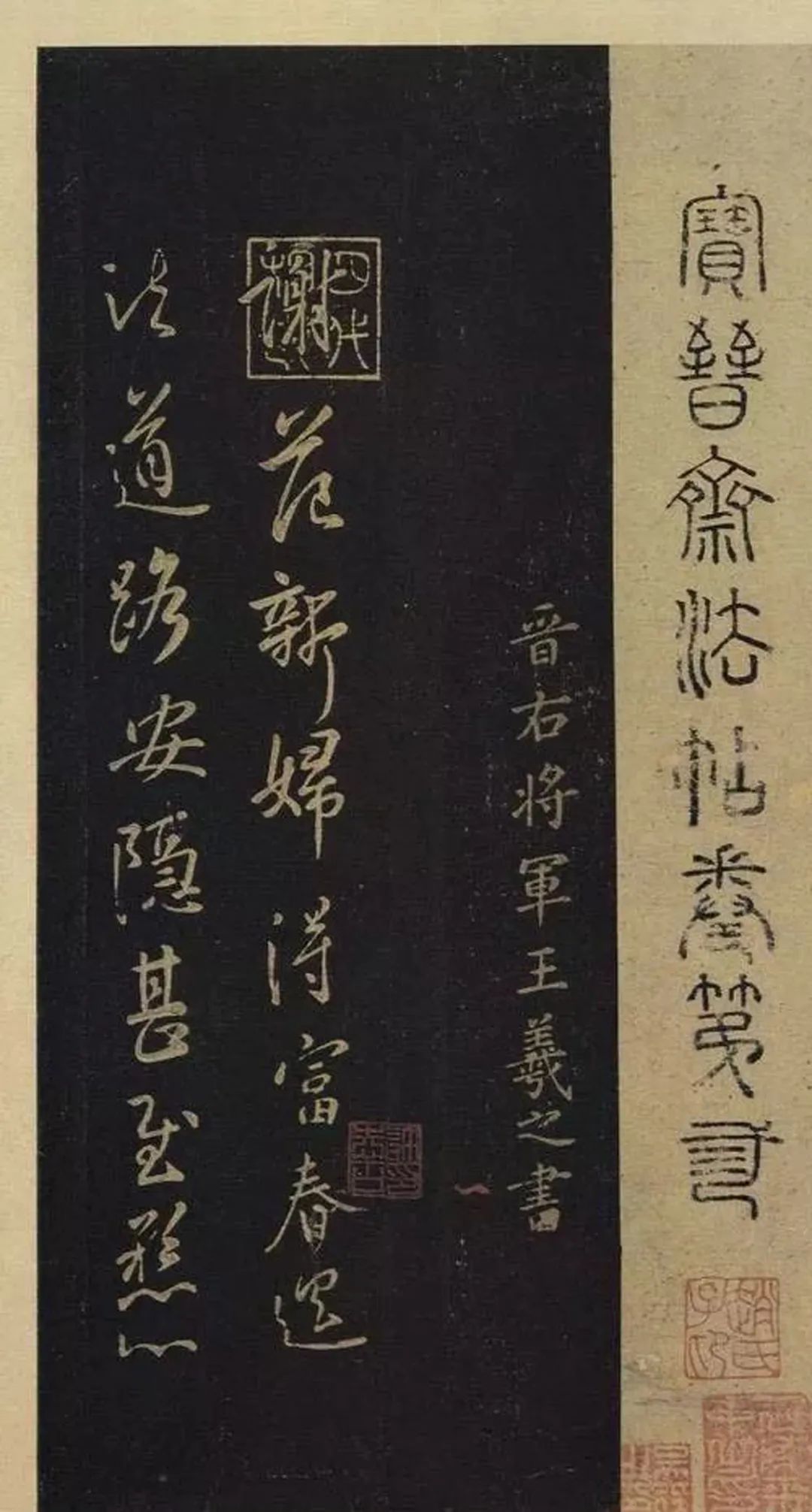

黄庭坚行书《经伏波神祠诗卷》局部

日本东京永青文库藏

全长820.6厘米,宽33.6厘米

最后,晚明文人认为作伪行径极为可恨,不仅无益于真品的流通,还能阻碍艺术品交易的正常进行。艺术品在传播、流通的过程中,提高了其知名度,被世人所熟悉,也能促进彼时的艺术创作。而赝品的出现,往往导致真品被人藏而不露,市场流通中则以赝品代之,如万历时期詹景凤(1532-1602)说:“大抵吴人多以真跋装伪本后索重价,以真本私藏不与人观。此行径最为可恨。”[12]可见,一,真跋重装伪本为晚明一种常用的作伪手段,书画附属部分的题跋为真,而书画本体为假;二,假本流通,而真本密不示人,这种作伪是詹景凤最为痛恨的。其密不示人的结果极易导致藏品毁坏,或毁于火,“盖物之特异者,常聚于权贵富盛之家,一经火盗,则群失之矣”;[13]或留以殉葬,“(《王维山阴图》)此画近闻一大老以三百千置之,卒以殉葬。则惑矣。”[14]所以,赝品交易,真本秘藏,不仅无益于艺术精品的流通,甚至能为之带来灭顶之灾。再者,若任作伪猖獗,不加制止,会导致交易停滞,有碍艺术品市场的发展。李日华有记:“(万历四十年,1612)夏贾从金陵来,云近日书画道断,卖者不卖,买者不买,盖由作伪者多,受绐者不少。相戒吹齑,不复敢入头囗中耳。”[15]夏贾是经常向李日华登门求售艺术品的职业艺术品商人,常年活动于南京、嘉兴、杭州一带,与李日华关系较为密切。夏贾常从南京购得艺术品,转至嘉兴售卖,如其所言,因为作伪者众多,受绐(骗)者多,艺术商人与收藏家都深受其害,如惊弓之鸟,不敢再有交易,江南地区作伪已极为严重。李日华记录此事,正是借艺术品商人之口批评作伪之重,以致“书画道断”。赝品泛滥成灾,真品十不足其一,自然会使整个市场乌烟瘴气,无法交易。不止晚明,在当下的艺术品市场同样如此,古今一理。

晚明文人称伪品“乏蕴藉”“笔笔恶俗”“滓秽神识”“不胜呕哕”等,从伪品品质出发,从形式表达至审美内涵,再至审美心理,涵盖了艺术品审美的基本层次。依他们的批判来看,文人是艺术品鉴的行家里手,是真正的赏鉴家。可以断言,文人对于艺术品作伪的排斥就是整个时代的主流看法,其他阶层则相对边缘。文人对于艺术作伪的排斥体现在:从审美出发看待伪品;从道德层面指责作伪者;从不良后果批判作伪行径,但却没不从根本之“伪”入手作事实判断。伪的本质是假,以假充真,这是必然的错与罪,可晚明文人并没有对此纠住不放,有意无意间已经为作伪开了一扇方便法门。

二、对作伪的接纳

从上文可知,劣质伪品、因牟利而拆分艺术品的作伪者、作伪行为本身带来的危害,是文人批判、排斥的基本对象。对应的,伪品中的精品、作伪者中的儒匠,晚明文人则表现为接纳的态度,文人甚至公然参与作伪,是对作伪行为身体力行的赞同。

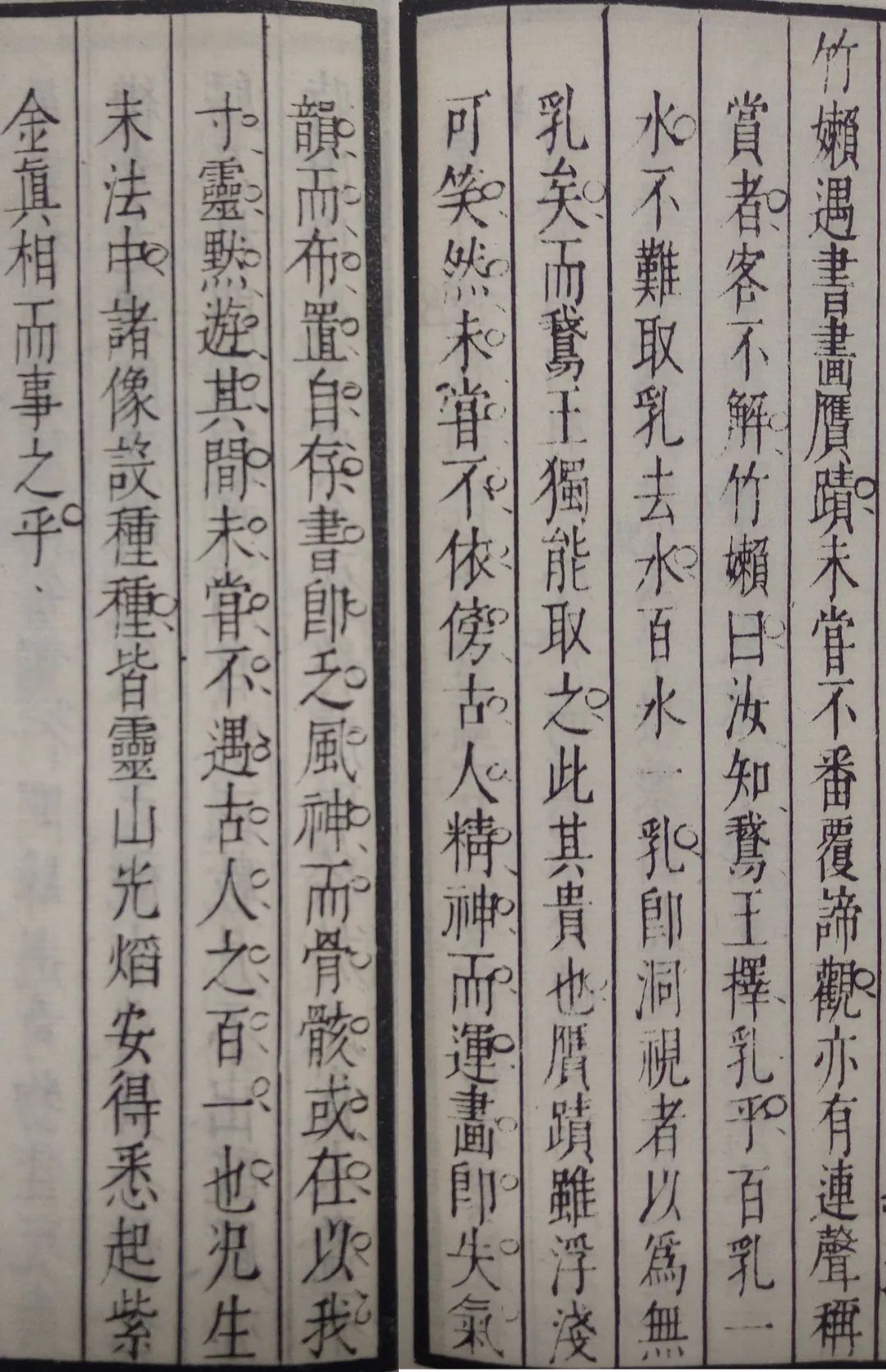

第一,伪品中的精品同样可入清赏。若遇到好的伪本,文人则别有一种态度,体现了晚明文人士大夫对于艺术品作伪的接受性一面。早在北宋,米芾有“伪好物”之谓,“冯京家收唐摹《黄庭经》有钟法,后有褚遂良字,亦是唐一种伪好物。”[16]面对“伪好物”,晚明士人有时也能以超脱与审美的心态看待。高濂评价苏州徐守素的仿古铜器时说:“置之高斋,可足清赏。不得于古具,此亦可以想见上古风神,孰云不足取也?此与恶品非同日语者,鉴家当共赏之。”[17]上等伪品与恶品有着天壤之别,仍能给人带来审美愉悦。同样是李日华,对伪作的劣品批评尤为极端,而对伪作佳者完全是另一种评价,在其《紫桃轩又缀》(约成书于万历四十八年,1620)中对书画之真伪有长论,其中讲到:

李日华 《紫桃轩又缀》

竹懒遇书画赝迹,未尝不反复谛观,亦有连声称赏者。客不解。竹懒曰:……赝迹虽浮浅可笑,然未尝不依傍古人精神而运画。即失气韵,而布置自存。书即乏风神,崦骨骸或在。以我寸灵,默游其间,未尝不遇古人之百一也。况生末法中,诸像设种种,皆灵山光熖,安得悉起紫金真相而事之乎。[18]

李日华言“以我寸灵,默游其间”,也能得到清赏书法之乐,此时他已经跳脱了世俗经济的功利束缚,进入了无功利、无目的审美状态,这与高濂的见解已然不谋而合。因此,“伪好物”亦可收藏。詹景凤所谓“赝鼎易售”,赝品价格低,买者在不知情的前提下购买,源于其贪婪的心态;更有甚者,明知是赝品还要购买,如孙矿有载:“杨二山太宰雅好书画,每向飞凫人(古董商)曰:‘有假者持来,我买。真迹价重,我不能买。’然往往亦得佳者。”[19]公然声称要买假者,还极为少见,杨二山(万历时期)未必买不起真迹,此举颇中“千金买骨”之意。既然假的都买,真品更不会推辞,古董商同时携真迹求售,以致他“亦得佳者”。李日华明明知道某一法帖是赝品,若制作精美,同样会费银购得,“四月十日,郡人徐海门者有巧思,往来湖海间觅残碑断碣,装潢成帖,鬻好事者以为常。因精研拓楮墨之诀,镌成《宝晋斋法帖》十卷,几于夺真,余购得一部。”[20]正谓买王得羊,不失所望矣!

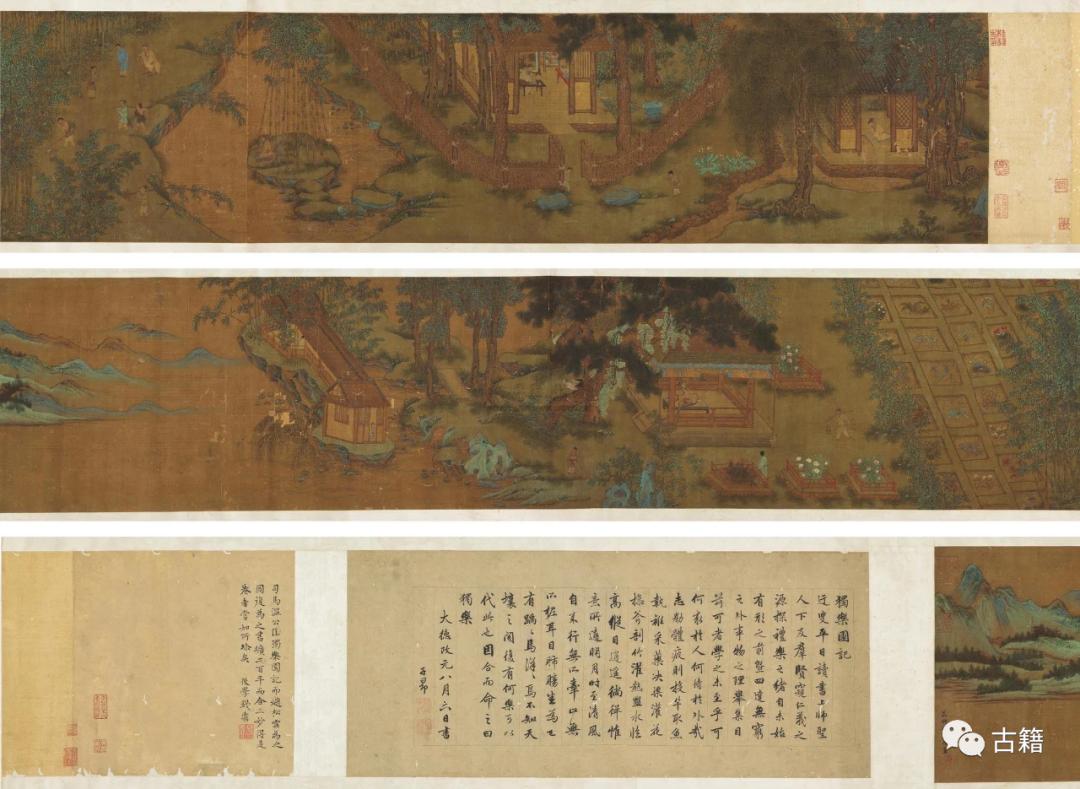

南宋曹之格所刻《宝晋斋法帖》

上海图书馆藏宋拓全本

第二,对于技艺高超、拥有一定社会身份的作伪者,文人则变排斥为赞扬。工匠中拥有一定文化修养者,明代文人称之为“儒匠”,他们“亦工亦儒”,文人对之的礼遇有佳,甚至以好友相待。[21]如万历中后期江南地区的朱肖海,擅长作伪画,并声名远播三百里:

朱肖海者,名殿。……揣摩成而后下笔,真令人有优孟之眩。顷遂自作赝物售人,歙贾之浮慕者,尤受其欺。又有苏人为之搬运,三百里内外,皆其神通所及。……余每以横秋老眼,遇其作狡狯处,一抹得之,念其衣食于此,不忍攻也。[22]

其中“神通所及”“不忍攻也”已反映出李日华对其作伪行为的默许态度。朱肖海曾师从王复元(雅宾),王是文徵明门生,朱肖海本处于晚明江南核心文化圈。朱肖海还时常参与文人雅集,“(万历四十四年)十二月五日,集徐节之竹浪馆,……(出诸多画),相与谈笑评隲,以代丝竹。朱山人肖海以手制籜斝樽行酒,余与儿子俱大醉。”由此可见,对于朱肖海之类的作伪者,文人持明确的接纳态度。另如,隆庆、万历年间的周丹泉、字时臣,苏州人,万历年间至景德镇烧制仿古瓷,皆逼真,时人争购,有“周窑”之称。姜绍书(?-约1680)《无声诗史》中对其有如下记录:

周时臣,号丹泉,苏州人,赋性巧慧,精于仿古,凡三代彝鼎及唐宋诸窑,经其摹笵,几欲乱真。古木寿藤,裁为几杖,磨砻工緻,莹洁如玉,见者知其出自良工也。即疏泉种石,俱能匠心点缀,出人意表。兼长绘事,苍秀之姿,追踪往哲。[23]

中间“赋性巧慧”“良工”“出人意表”“追踪往哲”等词,都充满着文人对之的礼待与尊敬。周丹泉虽为匠人,却多与文人士大夫交好,如姜绍书“定窑鼎记”中所记之昆陵唐太常凝庵。周丹泉在一次拜谒唐太常(应为太常寺官员)时,见得唐所藏宋定窑白鼎,凭目识心记,仿制一赝品,转展入得古董商王越石之手,明末竞被王越石以2000两的高价售于潞王。[24]该白定鼎的传奇故事,皆源于周丹泉能得到文人的礼遇,有缘得见真品,否则良工也难“追踪往哲”。

第三,晚明文人参与艺术品作伪,是“主动作为”式的接纳。此时文人集“生产者”“批评家”二者为一身,若一味的批评,似乎又成为自我攻击、自我否定。文人作伪,初借以糊口,后来就成为个中名手,进而全赖此为生,沈德符言:“骨董自来多赝,而吴中尤甚,文士皆借以糊口。近日前辈修洁莫如张伯起(张凤翼),然亦不免向此中生活,至王伯谷(王穉登)则全以此作计然策矣。”[25]张凤翼(1527—1613)字伯起,号灵虚,长洲(今江苏苏州)人。明嘉靖四十三年(1564)举人,后屡考进士不中,不得已卖诗文字画为生。万历八年(1589)他在自家大门前竖一块牌匾,上写:“本宅缺少纸笔,凡有以扇求楷书满面者,银一钱;行书八句者,(银)三分;特撰寿诗寿文,每轴各若干。”[26](沈瓒《近事丛残》)这即为张凤翼的润格,远早于李日华于崇祯二年(1629)公开的书法润例,他并不羞于以书文换得银两,作伪也在情理之中。从沈德符记录来看,张凤翼是偶尔为之,或是临摹古人、他人书法,以伪品出售。沈德符说王穉登则全以作伪为生,王穉登(1535-1612),字百谷,长洲人,善书法,长于赏鉴,在历代名书字画上多有题跋,著有《吴郡丹青志》《奕史》等。时人称:“法书名画古鼎彝器与技能工匠、青楼歌舞依倚就声价者,非先生(王稚登)品题不踊贵。”[27]可以说,王穉登拥有足够的“机会”与“话语权”来作假。不过,沈德符所说“全以此作计然策”似乎有夸张之处,钱谦益《列朝诗集·小传》载:“穉登妙于书与篆、隶。闽、粤之人过吴门者,虽贾胡穷子,必踵门求一见,乞其片缣尺素然后去。”[28]依此判断,王穉登仅靠出售个人书法,可获取不匪收入,无须全靠作伪维持生计。张凤翼、王穉登并未真正入仕,迫于生活作伪,也情有可原,而官至尚书的董其昌也参与作伪,更表明文人作伪的全面性。董其昌(1555-1636)擅长书法、绘画,作品供不应求,以他人代笔来应酬,在当时已是公开秘密。万历年间安世凤曾说,董其昌“成名以后,不无颓放,且匆遽之中,代笔者又从而乱之,无复初年面目矣。”[29]代笔不仅可以帮助董其昌解决大量书法应酬,也能获得不菲的经济收入。当然,以上张凤翼、王穉登、董其昌只是文人参与作伪的典型代表,尚大有人在,不一一论述。[30]

三、作伪的内在合理性

对于伪品来说,始终存在两种不同的判断方式:一为事实判断,二为价值判断。“伪好事”中的“伪”是事实判断,“好”是价值判断。事实判断简单明了,将艺术品视为具体的“物”,真即真,假是假;真者可宝,假者当弃。而价值判断则不然,相对于“物”,更注重艺术品与人之间的关系,伪品亦能“悦目”,使人身心舒畅。能达到这一境界者,是真正的“赏鉴家”,而不是“好事者”。张丑(1577-1643)有言:“真赏者当亟购也”,[31]也即是说,真正的赏鉴者,但凡遇到喜爱之物,应该迅速购买。在这里,张丑并没有强调“真品”“精品”当“亟购”,而是“真赏”,一字之差,也表明购买与否,取决于个人情感上的喜好,而非事实上的真伪。审美的价值判断需要赏鉴者有较高的文化修养,能从伪好物中得到同样的审美愉悦。而好事者则不同,他们的购藏“耳鉴”大于“目鉴”,一味的跟风从众,自身并无价值判断能力,往往不论好坏,一知赝品,便恶而弃之者。如贡布里希所说:“人们了解艺术爱好者对赝品的热衷,一旦骗局揭穿,他们就轻蔑地将之抛弃,……这种从喜欢到厌恶的转变揭示了喜欢不过是假的,是附庸风雅的结果。”[32]意大利学者左罗妮提出“艺术商品交换信息不对称理论”,如下所述:

艺术商品交易的经济学特征之一,就是所交换的商品为“信息商品”。这使得消费者,尤其是那些对艺术品敏感度不高或缺乏艺术历史鉴赏技巧的人,很难对艺术品的品质做出准确的评估,导致交易双方之间出现了严重的信息不对称现象。[33]

可以说,赏鉴家充分掌握着艺术商品信息,即真伪断定的事实判断能力,好事者一般很难具备。从晚明的赏鉴语境来看,事实判断是基础,价值判断是补充。当赏鉴家真正拥有着鉴定慧眼,才有“资格”超越真伪的事实判断,而仅依赖审美的价值判断,从伪品中得到纯粹无目的之愉悦。

就晚明而言,对于伪品的肯定并非仅依审美层面,它还有着更为深刻的时代思想内涵。明中期王阳明(1472-1529)认为:“身之主宰便是心,心之所发便是意,意之本体便是知,意之所在便是物。”[34]心是良知本体,无善无恶,心外无物,那物又何来真伪之分。心学在明代中后期有着极大的影响,自正德之后,多数文人均受益于王阳明心学。万历后期的李日华对伪作逐步接受,并多次购买赝品书画。万历四十年(1612)八月六日,松江金云鹏来拜访李日华,道出“真者可假则真亦假,假者逼真则假亦真”之句,[35]使李日华极为叹服,此句或许即是后来《红楼梦》“假作真时真亦假”的源头。四年后的十二月四日,李日华在日记中写到“余直谓真伪平等,但悦目即为姝耳。”[36]这里的“悦目”可视为“意之所在”,从情感出发,以喜好为宗旨,而不作事实上的真伪断定。此外,中国人从不避讳仿古,仿古是崇古与好古的表现,乃至是道德追求,有明一代的艺术史就“浸淫”在复古的风尚之中,[37]书法、绘画、铜器、玉器、瓷器等各个品类皆有仿古高手。仿古是文化再生产,而不是简单复制与欺骗,但仿古作品进入市场交易,贪图利益者会将其以真品出售,令人难以分辨。王士性在《广志绎》中说:“姑苏人聪慧好古,亦善仿古法为之,书画之临摹,鼎彝之冶淬,能令真赝不辨。”[38]可见,从仿古到真赝不能辨可能并没有距离。文人看待“同道中人”的作伪行为,也多用“仿”“师”之类的词汇,使作伪游离于仿古与创作的模糊地带。

李日华云“直谓真伪平等”,表面是超拔于真伪之辨,实质是把“伪”提到了“真”的高度,而不是将“真”降低至“伪”的层次,仍是为“伪”证名。但真伪毕竟不等,若要深入论证伪品的内在合理性,除以上外,还应更为具体,下面从购藏者、艺术家、艺术品三方面探讨作伪益处的具体体现。

首先,伪品可以满足购藏者审美渴望,且能行之有效地提升其审美品位。商品经济发达,艺术品交易得以迅猛发展,使得许多人加入艺术品购藏行列,在真品难得一见之时,购买赝品或许另有一种“打折”式的文化渴望。购买力不强的普通市民也多有购藏艺术品,明末的松江就是如此:“至如极小之户,极贫之弄,住一间者,必有金漆桌椅,名画古炉,花瓶茶具,而铺设整齐。”[39]“极小之户,极贫之弄”与“名画古炉”很不相称,“极贫”如何消费得起“名画”?不难想见,一般市民应是购得些许伪作,不求真,但求“悦目”。这正如法国哲学家布希亚所说:“这是文化上的矛盾,却是经济上的真相:现在只有赝品才能满足对‘真确性’的渴望。”[40]从艺术水准来说,伪品与真品有着一定的差距,担当着替代物的作用。在此替代的过程中,收藏者、赏鉴者的审美趣味在逐渐提升。伪品类似卡林内斯库所界定之“媚俗艺术”,它们离不开模仿、伪造、假冒,从积极一面来看,“媚俗艺术,在通向全然真正的审美经验这个前所未有地难以捉摸的目标的路途上,它作为必要的步骤而出现。”[41]所以,从此层面来看,作伪又有助于艺术品市场的发展,能够提高一般购求者审美品位,培养消费群体。

其次,对于被模仿者来说,伪品的盛行能扩大其声名,使带有其名号的作品广泛流通于市场。嘉靖年间,文徵明在世时,市场上已经有大量落款为文徵明的赝品与仿品,但若有人拿伪作求其鉴定,他均以真迹应之。[42]虽然他给出了一个儒家恻隐之心式的道德理由,但结果却与当今观点相类似。当代艺术品市场业内人士认为,艺术品价格并非仅取决于其本体价值,更需要看重其传播价值,即有一定量的作品流通于市场,方能被市场认可,价格才能达到预期高度。[43]赝品的流通,不仅没有削减掉文徵明在艺术、文化上的崇高地位,反而更加深了文徵明的偶像化,其作品也能深入到市民阶层。[44]伪品增加了带有某位艺术家风格作品的流通数量,扩大了其传播面与知名度。从某种层面来说,大量的伪品相当于现当代“机械复制”的艺术品,“使艺术品的可展示性如此大规模地得到了增强”,[45]且能根据作伪的精劣程度、价格高低的区格,进入到社会不同的阶层。

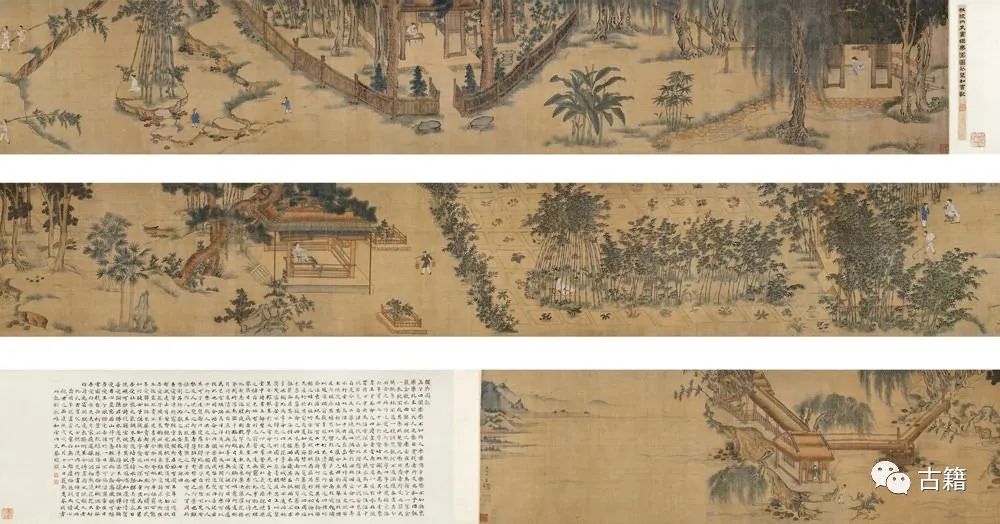

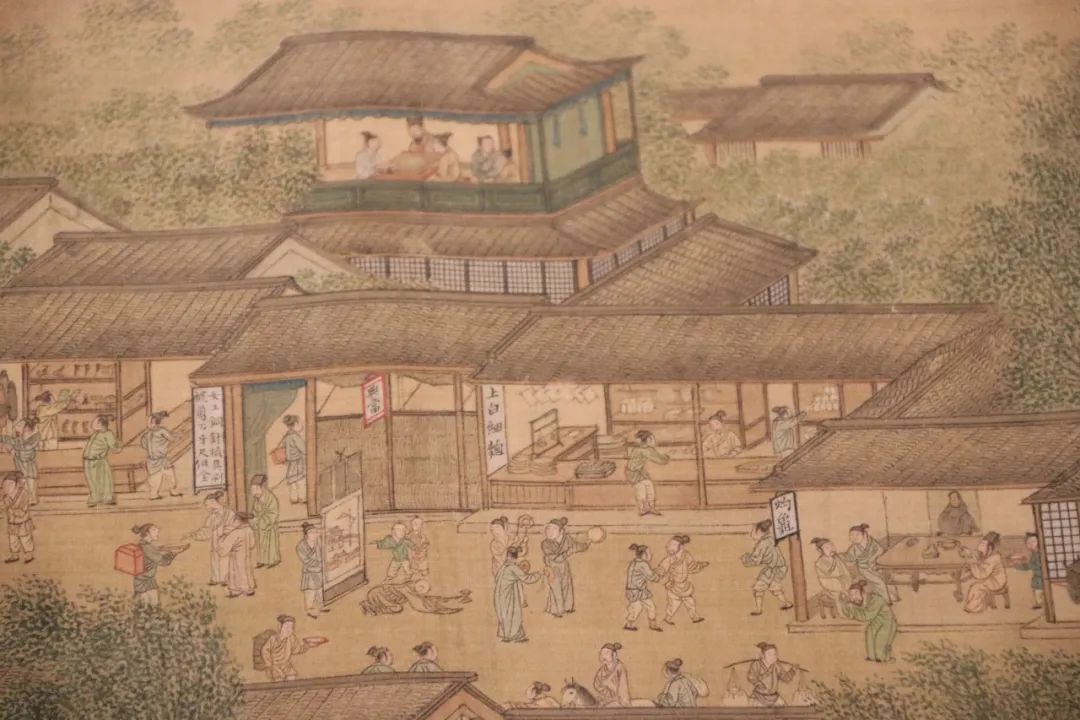

最后,伪品与仿品同样可以扩大单个艺术精品、真品的传播面,从而成就其经典地位。以《清明上河图》为例,除真品外,另有“精伪品”存在,同样价值千两,嘉靖末年的严嵩就曾得到一伪作。其间还有一段传奇:都御史王忬(江苏太仓人,王世贞之父)购得赝品,送于严嵩,被装潢匠汤氏认出,严嵩大怒,后王忬惨死,[46]该事件除李日华外,沈德符《万历野获编》亦有类似记载。明中期仇英(1498-1552)曾临摹《清明上河图》两次以上,[47]如辽宁博物馆所藏《清明上河图卷》,其结构布局大体依照北宋张择端《清明上河图》,但描绘的是明朝中期苏州繁荣景象。除精品外,晚明市场上有着较多相对粗糙仿品,价格也不高,李日华有载:“京师杂铺,每《上河图》一卷,定价一金。”[48]这里的京师应为南京,即是说,在万历末、天启与崇祯年间,南京市场上《清明上河图》一件仿作值银一两,一般市民亦可消费得起。必须承认,《清明上河图》在中国美术史能拥有今天重要的地位,晚明市场中伪品与仿品起到了正向的促进作用。

明仇英临《清明上河图》局部 辽宁博物馆藏

纵30厘米,横987厘米

结语

拥有话语权的晚明文人士大夫对艺术品作伪爱恨有加,有着鲜明的二分态度:对于伪品中的俗品持一致的排斥态度;而对于伪品中的精品,又能另眼相待,道出“真伪平等”。对作伪者、作伪行径同样如此二分对待。显而易见的是,文人是作伪的直接受益者,他们大多直接参与市场交易,甚至公然作伪,若一味批评作伪,与自身所为自相矛盾。晚明的文人士大夫虽没有当今的经济学视野,但此“知白守黑”的朴素辩证法,他们仍明了于胸。于是,在排斥与接纳的矛盾态度当中,艺术品作伪寻求着动态平衡,在交易兴盛与赝品流通之间形成了一个相互依靠、相互制衡的局面。只要赝品被控制在一定程度之内,二者就能有效共生共荣,不必“谈伪色变”,一律道德棒杀。晚明文人对艺术品作伪的矛盾态度,对当代艺术品市场亦也有相应启发。藏家与爱好者对艺术品的需求大于供应时,市场必然会出现赝品、仿品,弥补真品的短缺。不同于晚明的是,当代艺术品市场是建立在法制、知识产权保护之上,作伪是明确的违法行为,必须杜绝。艺术高仿品则不然,制作精良、价格适中,可以有力促进市场交易,成为重要的交易品类。可以肯定地说,“纯为真品”的艺术市场只是一个理想状态,很难实现,当代一级市场,尤其是古玩市场已充分证明了这一点。“真仿夹杂”应是较为现实的必然状态。至于真仿比例应为多少,才更有利于推进艺术品市场的发展,篇幅所限,需另做文章探讨。

参考文献:

[1] 薛永年.商品经济与扬州八怪[J].美术,1989:24-26

[2] 高濂.遵生八笺[M].成都: 巴蜀书社,1988:434.

[3]孙矿.书画跋跋[M].中国书画全书第三册.上海书画出版社,1992:933.

[4]李日华.味水轩日记[M].中国书画全书第三册.上海书画出版社,1992:1170.

[5]同上,卷七,1250.

[6] [意]左罗妮.当代艺术经济学.市场、策略与参与[M].管理译.大连.东北财经大学出版社,2016:43.

[7]汪砢玉.珊瑚网[M].中国书画全书第五册.上海书画出版社,1992:1180.

[8]姜绍书.韵石斋笔谈[M].笔记小说大观第十四册.扬州.江苏广陵古籍刻印社出版,1984:150、151.

[9]张丑.清河书画舫[M].中国书画全书第四册.上海书画出版社,1992:355.

[10]王世贞.弇州山人题跋[M].汤志波辑校.杭州.浙江人民美术出版社,2012:163.太平广记卷四八五引唐许尧佐柳氏传,唐代蕃将沙咤利恃势劫占韩翊美姬柳氏的故事。后人因以“沙咤利”指霸占他人妻室或强娶民妇的权贵。

[11]沈德符.万历野获编[M].明代笔记小说大观.上海古籍出版社,2005,2592.

[12]詹景凤.詹东图玄览编[M].中国书画全书第四册.上海书画出版社,1992:5.

[13]余永麟.北窗琐语[M].北京.中华书局.1985:42.

[14]张丑.清河书画舫[M].中国书画全书第四册.上海书画出版社,1992:80.

[15]李日华.味水轩日记[M].中国书画全书第三册.上海书画出版社,1992:1188.

[16]米芾.书史[M].中国书画全书第一册.上海书画出版社,1992:969.

[17]高濂.遵生八笺[M].成都: 巴蜀书社,1988:453、454.

[18]李日华.紫桃轩又缀[M].有正书局,民国:7、8.

[19]孙矿.书画跋跋[M].中国书画全书第三册.上海书画出版社,1992:933.

[20]李日华.味水轩日记[M]中国书画全书第三册.上海书画出版社,1992:1146.

[21]见彭圣芳.晚明文人工匠观探析[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2016(3).73-76

[22]李日华.味水轩日记[M].中国书画全书第三册.上海书画出版社,1992:1117.

[23]姜绍书.无声诗史[M].中国书画全书第四册.上海书画出版社,1992.10872.

[24]姜绍书.韵石斋笔谈[M].笔记小说大观第十四册.扬州.江苏广陵古籍刻印社出版,1984:150、151.

[25]沈德符.万历野获编[M].明代笔记小说大观.上海古籍出版社,2005:2587.

[26]转引自李晓芹.《曲品》疏证[M].南昌.江西教育出版社,2015.:53.

[27]李维桢.王百榖先生墓志铭,大泌山房集.转引自罗宗强.明代后期士人心态研究[M].天津.南开大学出版社,2006:410.

[28]转引自洪丕谟选注.墨林轶事[M].杭州.西泠印社,1985:204.

[29]安世凤:墨林快事[M].两淮马裕家藏本.105.

[30]见刘晓溪.明代晚期嘉兴一带文人书画作伪考[J].艺术品,2019(4).54-57

备注:文章曾发表于《美术》杂志2020年02期

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/338811948.html