【编者按】本研究以玉水寨、白地、俄亚三地东巴文化为例,说明旅游展演与活态保护之间存在着特定的互动关系,基于旅游开发的不同程度及旅游展演的类型差异所产生的活态保护效应也不同,而且其互动差异主要与旅游场域的特殊社会结构、社会群体和发展趋势有关。同时,“生境一空间一仪式一物一人”的保护机制构建有利于旅游目的地民族文化的活态性,而过度地进行旅游展演或强调其作用都极易导致文化商业化,良性的互动可维护民族地区旅游业可持续发展与现代民族文化的和谐共赢发展并产生积极的社会示范效应。

白水台胜景

旅游展演与活态保护的互动与发展路径

——以纳西族东巴文化为例

田里老师与光映炯老师合撰

一、研究背景与问题提出

随着保护理论研究的深入,对文化保护的观念也逐渐转变并进一步从“静态”走向“活态”。有大量学者都认为“活态保护”在非物质文化遗产保护过程中具有极其重要的作用和意义,是非物质文化遗产保护的“根本途径”。但是,文化所处的生态环境已发生变迁,加之现代化、旅游开发、文化产业等外部因素的刺激和影响使得活态保护变得尤为复杂。首先,“活态保护”是与“静态保护”相对应的一个概念。其次,认为“活态保护”就是要让此种文化成为特定民族特定地区大众生活的一部分①,应重视文化生态系统的整体性环境,认为活态保护的方法应建立在对遗产真实性的正确认识基础上。再有,对“活态保护”中保护内涵的理解应是对物、载体、人、生存空间四者的有机保护整体②,“保护”本身包含“保护”与“传承”的二元关系,保护的核心就是传承③。此外,还对“活态保护”和“生产性保护”进行了区别,生产性保护强调的是传统工艺的生产力,而活态保护强调的是传统工艺的生命力;前者注重经济价值,而后者还会关注其文化价值、社会价值甚至民族情感价值④。总之,对活态保护的研究日益清晰突显并成为文化保护理论领域中的重要内容。

在众多保护观点中,大多认为旅游能起到文化保护的作用,旅游是文化遗产保护的一种选择,静态的展示和固化的文化遗产保护并不是非常有效的方式⑤。在民族旅游地旅游业的生存和发展有赖于文化旅游资源这一根本基础,但对旅游资源的开发和利用同时蕴含着危险的保护悖论,即这些旅游资源可能在一定程度上受到损害,而无法避免被利用、被商业化的可能。现已有很多学者对“文化与旅游”、“遗产保护与旅游开发”等关系进行了大量的互动研究,但就“旅游展演与活态保护”的互动讨论相对还很少。

本文选择了纳西族西部方言区的三个相关性案例点:丽江地区玉水寨景区、香格里拉白地和四川木里俄亚大村。玉水寨景区:“看遗产到古城,看风景到玉龙雪山,看纳西文化到玉水寨”,国家AAAA级旅游景区,丽江市旅游标准化试点单位,中国纳西文化传承基地,形成了民族文化传承保护与旅游产业整合发展的“玉水寨模式”。白地:“不到白地不算真东巴”,云南省历史文化名村,纳西族造纸工艺被列为国家非物质文化遗产之一,迪庆州东巴文化传习馆和非物质文化遗产传习点,是以吴树湾村为基地、与村落社区的传统文化生态相结合的东巴文化保护形式⑥。俄亚大村:“纳西古城在丽江,纳西古寨在俄亚”,四川省重点文物保护单位。它们因纳西族东巴文化紧密地联系在一起,但却分别拥有不同的文化积累和旅游景观,在旅游展演及其活态保护效应等多方面存在各种差异和层级,也因各自所处的社会文化环境和旅游发展现状对文化保护也形成了相对不同的保护形式。笔者于近年特别是2010年8月、2012年7月、8月,2013年1月、4月,2014年1月,2015年1月多次对三地进行了大量实地调査,希望在对案例点不同的旅游发展和文化保护的现状调查基础上分析旅游展演和活态保护之间的互动关联和发展路径并尝试获取更有效的文化保护方式。

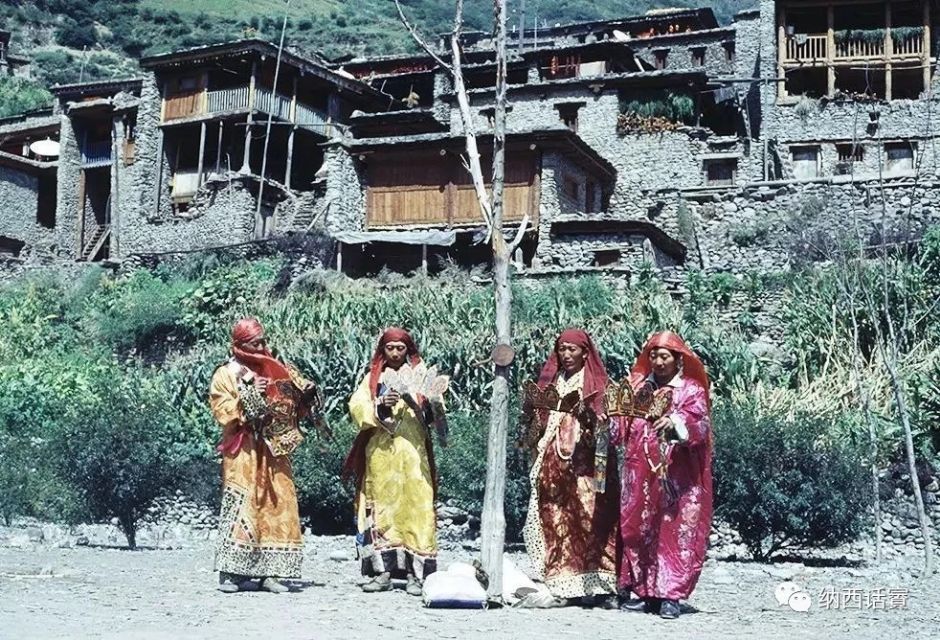

俄亚大村(苏国胜拍摄)

二、旅游展演与活态保护的互动体现

(一)旅游展演的类型

旅游展演根据旅游业开发的不同层次及不同的空间形式而呈现出不同的类型,有广义和狭义之分,狭义的旅游展演主要是指旅游场域中借助特殊的时空舞台为游客提供的一种文化表演产品,特别是旅游展演空间的建构、仪式的身体实践等展演使文化的传统空间得以拓展、文化的活态性得以体现。

1、景区型的旅游展演

丽江玉水寨生态文化旅游有限公司开发的玉水寨景区现已发展为包括“空间一仪式一主体”的景区式旅游展演。首先,景区空间是旅游展演的重要基础,也是物、人、空间、载体有机文化体系的重要载体。玉水寨景区内建有三叠水瀑布群、玉龙雪山最大的神泉、东巴壁画廊、玉水缘(丁巴什罗殿)、东巴村、传统祭祀场、演艺中心、东巴画壁、东巴古籍文献列入世界记忆遗产纪念碑、纳西族古建筑和传统生活展示场所等。东巴教是一种民间宗教,过去主要存在于交通偏远的村落,东巴也“不进城”,只能借助旅游背景下特定空间的建构来进行文化空间再生产及保护。而空间的神圣化更加强了游客对东巴文化的认知,1999年的“东巴圣地•丽江之源”及 2011年“东巴教圣地”的旅游发展目标使景区维护着文化的神圣性。当然,其舞台空间的建构使东巴文化具有强烈的“舞台性”,而“舞台真实性”维持着东巴文化的“旅游化生存”及旅游业的可持续发展。其次,文化的行为实践及传承如节日、仪式、艺术等不仅是旅游展演也是文化保护的重要内容。“空间”及“物”静态地展示了生活场景,节日、仪式等动态地呈现着文化,旅游展演中的“音声一行为一交流”机制⑦活态地传承着文化生活。自2001年开始每年在景区举行的“东巴法会”已成为“常态化”的仪式。2009年公司还制定了《关于东巴外出法事活动的规定》等相关规章制度,组织玉水寨东巴为民间开展东巴法事服务。2011年始又将仪式传承固定化,于农历每月初五举行一个宗教仪式如祭天、祭自然神等。此外,玉水寨动态传承与保护东巴文化还特别重视培养年轻东巴、设立原生态东巴文化保护区、资助民间东巴文化传承活动⑧。2012年,以玉水寨牵头又进行了东巴学位等级评定工作,2013年举行了历届规模最大的一次的“东巴法会”等更推动和加深了滇川地区纳西族东巴、达巴的文化认同、民族认同和社会认同。

玉水寨秋景

2、半景区型的文化展演

半景区式的旅游展演形式介于景区式和非景区式的两者之间。“白地”虽是虎跳峡景区的组成部分但其活力还停留在“民间”,且保留在以白水泉为核心所构成的村落公共文化空间中,具有“公地”的特点。白地村委会下辖15个自然村,有8个纳西族村,其余有汉族村和彝族村,而白水台主要体现了纳西族的文化特色,距离白水台最近的四个纳西族村,包括波湾、古都、吴树湾和水甲与它的关系也最为密切。“朝白水”那天,只有波湾村的纳西族才能在白水台进行祭天仪式;第二天,只有吴树湾村的纳西族才能在白水台泉眼处旁边先跳起阿卡巴拉舞,其后才是其他村的村民和外来者在附近跳民间舞蹈;古都村的纳西族是来白地村的最早先民;水甲村则是乡政府所在地。白水台是当地重要的水源地,也是重要的宗教信仰和仪式场所,是纳西文化的重要文化空间,也是重要的旅游景观。白水台景观主要由白水泉、仙人遗田、求子洞、烧香台、摩崖诗、仙人游池、白水河瀑布、阿明洞、野炊塘等景点组成。因此,白水台空间对当地纳西族、当地非纳西族也对外来游客祭拜、游览和观看、观赏,空间的参与性、交流性与互动性很强,更具有文化、经济、政治等多重属性。1985年白地波湾村恢复了传统的祭天活动至今,2002年白水台景区归属香格里拉天界神川旅业发展有限公司管辖。2006年后被迪庆州旅游开发投资有限 公司购买,隶属于下属的香格里拉虎跳峡旅游经营有限公司。2013年底又被昆明旅游投资公司收购。但是,在滇西北旅游的整体发展框架下白地旅游业发展明显受到普达措国家公园、虎跳峡旅游景区等其它景区的制约。

迪庆东巴文化传习馆的展演

3、非景区型的日常展示

由于交通不便和闭塞的文化生态环境,俄亚大村完好地保留了规模宏大的蜂巢式纳西古建筑群、淳朴的纳西东巴文化、奇特的一夫多妻和一妻多夫的婚姻习俗。俄亚大村东巴文化特质主要表现在东巴的社会分层、世袭制传承、家族式仪式分工等方面,与其他纳西聚居区明显不同。由于其独特的建筑和文化,像成丁礼、过年等重要民俗和节日保留着极强的日常性、原生性,俄亚从不为外人所知到逐渐被关注,从早期被学者调査记录到现在很多散客进入停留,俄亚纳西文化已被呈现在旅游的异时空中。

俄亚大村新年跳舞祈福(苏国胜拍摄 2013年)

(二)活态保护的类型

文化保护因着旅游开发和旅游展演的不同层次而体现出不同的类型,反之也会对旅游展演产生有效的促进作用。旅游展演会产生活态保护的正效应也会产生一些负面影响如文化的空心化、异质化等。在此,只就旅游展演与活态保护的正面互动并根据文化保护的主要社会主体及行动者的不同将其分为不同类型。

1、企业经营-管理的“旅游化保护”

丽江东巴文化最早走入旅游舞台被文化再生产并进入文化保护的良性循环过程中。特别是丽江市政府的“文化立市”政策进一步推动了“丽江模式”旅游产业与文化产业的融合发展,玉水寨在丽江旅游”大玉龙”景区的“三东三玉”⑨的旅游线路产品与整合营销中也已是重要的旅游品牌。玉水寨景区的旅游经济发展规模不断扩张,公司对东巴文化的保护也逐渐升级,公司先后设立了东巴文化传承院、丽江东巴文化传承学校、丽江东巴文化传承协会新主分会,还被中国民间文艺家协会命名为“东巴文化传承基地”,各种国家级、省级的荣誉为企业带来了更多的文化资本,特别是由于有成熟的丽江旅游场域⑩,玉水寨的经济资本在政治资本的主导下能有效地转换为特定的文化资本甚至文化权力进行文化保护,又因此而获得一定的政治资本继而使旅游展演与文化保护产生良性的互动。

玉水寨对东巴文化的保护方式是政府引导下的企业型的模式,“由点及面”进一步形成了“生境一空间一仪式一物一人”的活态文化保护体系,不仅保护文化空间,还保护东巴、东巴仪式,更强调传承,反哺文化和养护民间。当然,“生境”已包括现代社会文化环境以及围绕旅游场域而形成的“旅游生境”了。这种多元互动的保护不仅反映在东巴文化内在的结构与生活的构建,还具体表现在外在社会层面的文化、经济、政治等各个领域的互动。

仪式对象的变化、社会环境的变迁使民族文化保护面临着现代化语境。生产性保护最大限度地抢救、保留、保护和传承了 “文化碎片”及部分“活态性”;虽难以避免景区发展所带来的东巴“职业化”问题,但至少解决了东巴们经济收入的稳定并维护着“知识”的传承;虽难以避免旅游市场中的“假东巴”现象的滋生,但玉水寨的产业品牌、社会品牌及社会影响使得它不断通过哺养、交流、认同、自觉等维护着文化的“舞台真实性”,在一定意义上避免了东巴的“断代”。可以说,“旅游展演”在最大程度上进行着“社会化”的保护和传承。

2013年东巴会

2、文化团体的村落组织保护

与丽江的多元立体式保护类型不同,白地纳西族东巴文化在迪庆的旅游场域中文化权力很难生成并进行适当表达,对东巴文化的保护力度也就相当有限。与旅游开发和旅游发展状态相对应,白地东巴文化的“活态性”具有很强的“民间性”。2015年3月,由三坝乡党委政府主办,九仙峰文化传媒有限责任公司承办了“第二届东巴圣地民族文化艺术节”,对纳西文化的传播起到了一定的宣传作用。但是,虽然在政府主导下被纳入“迪庆文化生态保护区”的保护体系中,但地方文化权力很有限,文化资本很难转换为丰厚的经济资本进行文化再生产并对文化产生保护影响;虽然有公司的经营与开发,但经济资本和文化资本之间很难发生有效而持续的转换;虽然有“吴树湾汝卡东巴文化学校”、“白水台汝卡东巴学校艺术团”、“迪庆州东巴文化传习馆”和 “非物质文化遗产传习点”等,但很难转换成有利的经济资本,文化保护停留在单向的民间层面。而且,旅游展演类型极其单一,只有“白水台”、“祭天仪式”等内容被展示并为少数游客所知悉,被列为“非遗”的传统造纸工艺仍主要以“民间”形式进行保护。和志本先后被评为 “云南省民间美术师”和国家级“纳西族手工造传承人”,但其知识传承主要是家庭式传承和保护的形式。在一定程度上,旅游展演与文化保护之间没有形成特定的“互动”关系,传统的东巴仪式、东巴经书很少被整理和保护,而玉水寨保存了丽江坝区、塔城等地的东巴经书和东巴仪式,促成了与传统的“白地派”、"丽江派”不同的现代“玉水寨派”的建构和发明。

白水台的二月八欢歌

3、 族群的集体记忆式保护

俄亚的东巴文化是“活态存在”的,但东巴人数在逐年减少,不再限于“家族式”的传承, 仪式的传承也面临着消失的危险。俄亚的“祭天”在文革时被迫停止,由于宗教禁忌到现在都还没有恢复,唯一做过祭天仪式的老东巴也由于年事已高很难再恢复了。近年来,公路的修通特别加强了俄亚与外界的联系,2012年至今已有6家小客栈,越来越多的年轻人到丽江打工。传统村落是有记忆的生命集合体⑪,但俄亚的文化生境在发生着演变,要使文化尽可能的活态存在和保护就应尽量保存下完好的现有文化景观和记忆场所,留住村民共同的文化记忆,否则将来的建设、开发、保护、发展和发明,可能就难以找回纳西的集体记忆。

俄亚跳东巴舞前做准备的东巴(苏国胜拍摄 2006年)

三、旅游展演与活态保护的互动层次及发展路径

(一)旅游展演与活态保护的互动层次与成因

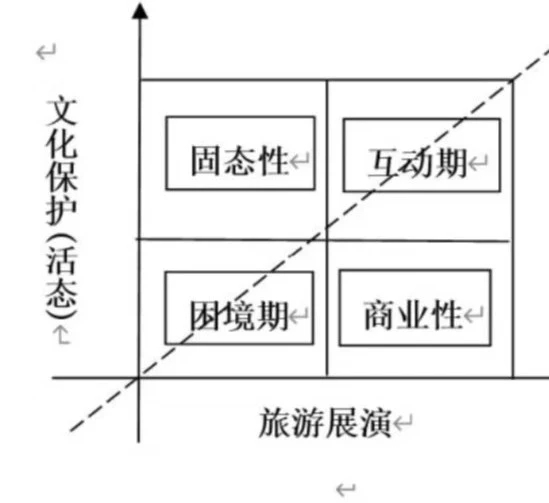

文化与旅游,已是民族旅游地发展过程中两个重要的显性因素,在旅游经济发展和文化保护中具有合力作用。文化与旅游的关系,一方面反映了文化发展过程中旅游对文化的利用、恢复、重构、保护等;另一方面也反映出旅游发展中文化的变迁与变异、文化的商业化、平面化等,特别是旅游业发展的不同阶段旅游展演与活态保护的互动关系。为说明旅游开发中旅游展演与活态保护的正面互动及层次关系,尝试用矩阵图进行阐释。横轴表示的是旅游推进与旅游展演的当下呈现,也具有时间上的意义;纵轴表示的是文化的递进与活态保护与传承的纵深发展,也有空间上的意义。第一象限说明现代旅游发展阶段中旅游展演和活态保护互动地影响着文化的发展与变迁;第三象限表示的是旅游业发展之前的阶段,是文化自然的自我发展阶段。

图示表明,俄亚位于第三象限,处于旅游业发展之前,是自发的文化传承形态,对传统文化的保护与传承还未“启动”,《乡规民约》已明显不合时宜。相对地,白地处于旅游低发展中的困境期,旅游场域发展不成熟,旅游展演与活态保护受经济条件和社会环境等诸多因素的制约面临着诸多困难,对文化的保护力度和措施也相应受到限制,特别是资金方面的问题⑫。而只有当旅游业发展到一定的阶段或高度发展阶段,旅游展演和活态保护才会走向良性的互动过程,对文化的保护措施才会是全方位的多样化的并体现出一定“活态性”。处于第一象限的丽江玉水寨所形成的保护模式也不只是“旅游化保护”,其中也携带上了“日常性”的特征。需要说明的是,“生产性保护”和“旅游化保护”是文化保护的具体途径,而“活态保护”更强调“日常生活”与“民间在场”。而且,旅游展演与活态保护的良性互动还会对以东巴文化、纳西文化为主要内容所形成的旅游场域中的次级民族旅游地产生进一步的影响或示范。因此,在众多社会力量的合力作用下特别要注意东巴文化的保护方向和发展趋势,在旅游业开发初期就要将空间构建、展演实践和社会交流与活态保护的空间保护、活态仪式等紧密结合在一起,当产生了良性互动及循环时将进入互动平衡状态。否则,若一味地进行旅游展演或放大旅游展演的商演作用使文化发生变迁、涵化就会导致文化的商业化甚至空心化,又或一味地封闭性地保护文化使其固化没有活力都是不可取的。

从上述旅游展演的不同类型及其活态保护效应尤其是旅游展演与活态保护的互动层级还可以看到,造成这些现象的原因主要与“旅游场域”有关。旅游展演是旅游场域中多元资本形式与权力关系互动的具体表现,它反映着不同的社会结构形式、社会群体特征及社会发展趋势。

旅游场域的“小生境”⑬及其成熟度。目前社会结构发展的标志就是,到处都是旅游者的目的地,古城、文化、东巴的“旅游化”加速了现代旅游业的发展。经过二十多年的旅游发展和资本积累,丽江旅游场域在“主一客”的旅游平台中缔结了广泛的社会关系,积累了丰厚的社会资本,“文化与旅游”发展模式下的文化资本和经济资本的社会行动者互动成为其中的显性影响因素并推动着社会的发展。相比之下,白地“狭小的”社会文化环境难以形成稳定的旅游惯习,经济资本、文化资本和政治资本没有循环式的转换和实践,没有构成成熟的旅游场域。而丽江旅游场域的成熟度及其社会影响是最强大的,它一方面促进了社会资本对文化资本的保护和提升,“丽江模式”、“玉水寨模式”同时也刺激着白地、俄亚等地向现代旅游场域的趋近和社会结构转型。

旅游场域中社会权力的中心-边缘差异。从旅游展演所承载的空间意义角度看,景区、村落都具有特殊的社会文化意义。景区聚集了多元的政治资本、经济资本和文化资本及其相应的社会行动群体,拥有旅游场域的诸多现代性的特有权力,而村落的相对封闭性相应地处于社会文化权力的边缘,其社会群体的结构特征依然保留了太多的“乡村性”。而且,旅游场域中文化资本的社会行动者受不同社会文化环境中主体民族的影响形成了文化权力差异与表达差异,造成了在社会资源聚集、文化再生产能力和政治话语权掌控等多方面的力量悬殊,对文化的旅游开发程度及文化保护和传承模式也相应不同。

三坝的活动现场

(二)旅游展演与活态保护互动的发展路径

为何在玉水寨景区会形成旅游展演与活态保护的良性互动,而在其他地区却处于困境甚至消亡的过程中?文化的保护乃至管理都是一种持续的社会结构性活动,活态保护机制的有效实施需遵循以“人”为核心、重视社会生境下“文化与旅游”的“保护与管理”双重发展路径,且保护为管理积累文化资本,而管理使文化得到保护并将旅游收入对保护进行再投资以实现良性的互动与循环。

“人”是保护与发展的关键。人是主体,保护文化的核心就要保护“人”,保护文化的创造者、享用者和传承者,甚至需要搁置文化权力的中心-边缘悬殊,当然在社会生境发生变迁的过程中就需要有现代化的理念和方式。

“遗产”保护。文化是不可复制的。“遗产化”的文化就是重视文化的非经济价值而不是单纯的经济价值,同时摆脱“文化遗产=文化产品”的误区,积极调动社会各行动者的义务和责任,尽量避免因旅游场域及其权力差异所产生的各种保护难题。东巴绘画、东巴造纸的非物质文化遗产保护需要有更广泛的社会公共保护意识,同时尽量避免外来文化对“资源”的破坏。

空间保护。文化是有一定载体为依托的。不论是景区式的舞台空间,还是村落的公共空间都需要科学的保护与管理。文化空间是文化活态存在的基石和载体,没有了空间场所集体记忆也将将空无依存。将传统文化转化为旅游展演可以获得社会经济效益,如果在文化所属社区或建构合理并被认同的景区中进行则可以降低商业文化对传统文化的“净冲击”。但是,尤其要注意神圣空间与世俗空间的相对隔离,避免娱乐化对神圣性的剥离。

仪式保护。文化的活态性离不开仪式、节日、艺术、工艺、民俗等内容,特别是对仪式及行为的实践的重复可以稳定文化的传承。但是,并不是所有的文化都要向游客展示或展演,对“舞台真实”中后台、对民间的保护也同样重要,尤其要尊重文化的禁忌,避免神圣仪式的娱乐化,尽量避免全面商品化。

战略经营与品牌管理。文化是不能重复生产的。旅游开发者在一开始就必须具备前瞻眼光,战略高度来进行旅游产品的开发、保护与管理,协调文化与旅游的各种互动关系,或被利用、被保护,或矛盾冲突、和平共存⑭。像俄亚今后的旅游发展就必须有战略性旅游发展思路,必须定位好文化旅游产品的品牌,既稳定旅游市场,又获得可持续发展的核心竞争品牌,并将经济资本转换为更多的文化资本和文化权力以维护文化与旅游的互动演进。

组合营销与控制管理。文化包括物质的和非物质的内容,要使旅游展演对文化产生保护而且是活态保护效应就要将文化的内容进行组合营销,而且要和旅游市场旅游线路产品进行整合营销以树立独特的旅游品牌及旅游形象并控制好文化旅游产品的开发项目、发展方向和未来趋势。

跨文化交流与行为管理。旅游展演体现了人一地、人一人等各种关系,文化展演者和游客观赏者的互动,有凝视、有观赏、有参与、有体验。静态的物的展示可采取相应的有效保护措施,而对于动态的展演需要企业加强对仪式行为、旅游行为及多种行为进行协调和管理,游客也需要有控制的旅游体验,以利于主一客关系,利于人一地、人一人等各种关系的和谐发展。

俄亚 新年祭品(苏国胜拍摄 2008年)

四、结语:何为“活态”与“活态保护”?

虽然,这三个案例并不能完全代表中国所有的旅游展演对文化保护的情况,但具有旅游文化的扩散效应和示范效应,体现了文化资本和经济资本的社会行动者在不同社会生境中的互动差异,特别从民族文化与旅游经济的角度探讨了合适的发展路径,研究中还需要结合政府权力、社区参与、游客体验来讨论,但在此所要强调的是旅游展演与活态保护的正面互动关系,良性的互动探讨对于以旅游而展开的社会结构形式必将是有益的⑮。

在中国旅游业发展的政府主导型模式中,只要能进入旅游场域并将经济资本进行各种良性转换,只要有效地减少文化商业化和保护静态化,对文化的良性活态保护就成为可能,且能成为文化遗产保护的有效选择。通过旅游展演所构建起的“生境一空间一仪式一物一人”的活态保护机制可使文化保护更全面、更整体、更立体、更活态。

最后,究竟什么是“活态”?我们可以肯定,旅游展演所产生的“活态”保护效应是存在的,但其“活态性”也是相对的,有“展演型”、“混合型”和“日常型”等不同的“活态”类 型,更有“现代化”与“传统性”的文化存续。文化在不断变迁或变异的过程中有很多不确定性因素,而“活态保护”离不开特定的背景——社会文化生境及其变迁。东巴文化是一种以宗 教为核心内容的民间文化,是纳西族文化的重要组成,到20世纪50年代初时还是“纳西族乡村精神的母体”⑯,但整个纳西文化在社会现代化尤其是旅游化的影响和刺激下,其生存的社会文化环境已发生深层次的改变。“活态性”不再是“口传心授”的形态而是现实存在的文化,原来的传承方式和生活文化已不再能够养护现有的东巴文化而需要有现代性的途径,“传承人一传承场 一传承方式”的三要素也必须在现代社会生境中才能继续。同时,东巴文化的发展与变迁有内部的也有外部的因素,旅游开发和旅游展演只不过在人类整体社会生活中部分时间和空间尺度上一度成为突显因素和重要途径,在一定程度上是对文化的保护与传承,而保护的本身不是最终的目的而应是一种手段;对文化的保护目的不再为了“对象”而应为了社会的某种特殊“意义。⑰

新年穿着盛装前往祭拜山神的俄亚纳西妇女(苏国胜拍摄2013年)

参考文献:

①杨静:《关于非物质文化遗产活态保护的思考—— 兼谈对原生态的看法》,郑州:《美与时代》,2011年第12期。

②赵心愚等:《西南民族地区面具文化与保护利用研究》,北京:民族出版社,2012年。

③余继平:《基于传承人本体视角的非物质文化遗产活态传承初探以武陵民族地区为例》,哈尔宾:《哈尔滨师范大学艺术学院学报》,2012年第2期。

④郑颖捷:《法律视野下的少数民族传统工艺活态保护初探》,银川:《北方民族大学学报》,2010年第4 期。

⑤孙九霞:《旅游作为文化遗产保护的一种选择》,北京:《旅游学刊》,2010年第5期。

⑥和树荣:《迪庆州三坝吴树湾传承东巴文化纪实》,http: //blog.sina.com.cn/s/blog _ 4d28f8160100j6np.html,下载时间:2015年3月10日。

⑦光映炯、黄静华、光映霞:《旅游展演•行为实践 •社会交流——以丽江玉水寨"东巴法会”为例》, 南宁:《广西民族研究》,2014年第4期。

⑧玉水寨网站,网址:http: //www. yushuizhai. com/a- bout/? 8. html,下载时间:2015年3月20日。

⑨"三东四玉”主要是指东巴谷、东巴万神园、东巴王国和玉水寨、玉峰寺、玉柱擎天。

⑩光映炯:《旅游场域与东巴艺术变迁》,北京:中国社会科学出版社,2012。

⑪裴攀:《集体记忆下传统村落空间形态的保护路径探析——以井冈山地区为例》,玉林:《金田》,2014年第8期。

⑫和树荣:《迪庆州三坝吴树湾传承东巴文化纪实》, http: //blog. sina. com. cn/s/blog _ 4d28f8160100j6np. html,下载时间:2015年3月10日。

⑬任义科:《社会小生境的概念、特征及其结构演 化》,广州:《广东社会科学》,2015年第3期

⑭[加]Bob Mckercher、[澳]Hilary du Cros:《文化 旅游与文化遗产管理》,朱路平译,天津:南开大学出版社,2006年。

⑮郭凌、王志章、朱天助:《社会资本与民族旅游社区治理——基于对泸沽湖旅游社区的实证研究》,重 庆:《四川师范大学学报》(社会科学版),2015年第 1期。

⑯和锐:《试论东巴文化的继承发展》,丽江古城旅游宣传官方平台,http: //www. Ijgc. gov. cn/whsq/ 853. htm0

⑰[西]萨尔瓦多•穆尼奥斯•比尼亚斯:《当代保护理论》,张鹏、张怡欣、吴霄婧译,上海:同济大学出版社,2012年。

载《广东社会科学》2015年第5期。

未注明拍摄者的图片均采自网络。

【作者简介】

田里,云南大学工商管理与旅游管理学院教授、博士生导师。

光映炯,云南大学工商管理与旅游管理学院博士后流动站驻站研究人员,云南大学工商管理与旅游管理学院副教授,博士。

顾 问 郭大烈 杨焕典 杨福泉 杨世光

李群育 戈阿干 牛相奎 和学光

喻遂生 和长红 和力民 白 郎

张春和 李 锡 和树荣 曹建平

李之典 杨树高 木 琛 英扎次里

编 委 李丽萍 和志华 木 诚 和向军

和玉玲 和秀成 和冬梅 杨杰宏

和万花 和根茂 和爱春 赵庆莲

杨雪飞 和俊香 李学芬 和松阳

和志菊 和积华 和凤琼 和正钧

和振华 和素文 和剑猛

执行主编 杨杰宏 和志菊

投稿邮箱:704210558@qq.com

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/216772838.html