标题奇不奇怪,不是推某一个产品,是推一个公司的产品哦。如果您的确知道拜尔斯道夫是个集团公司的话……因为有朋友咨询了我,在询问当中他问了妮维雅的双管美白精华。

其实这个核心的美白成分更早是在优色林里用的,他两都是拜尔斯道夫集团的,所以标题打包给大家推荐。

拜尔斯道夫集团护肤主要三大牌,莱伯妮、妮维雅、优色林。他也是个挺神奇的公司,其实他家在基础的乳化剂和一些基础研究上很厉害,但是产品就……

特别注意他们是个德国公司,除掉莱伯妮,其实其他系列在肤感上我真的想说,德国大兵可能没有很上心。

今次讲的优色林和妮维雅的都是双管美白精华。其实这两个精华真正值得推荐的是他的核心美白原料——luminous 630,异丁酰氨基噻唑基间苯二酚。

首先,这个原料是拜尔斯道夫自己研发出来的特有专利原料。你可以把他类比于377啦,山管兰啦。他们都算是亲戚,都是氢醌亲戚家族的美白成分。首先值得推荐这个成分在于独家专利开发。

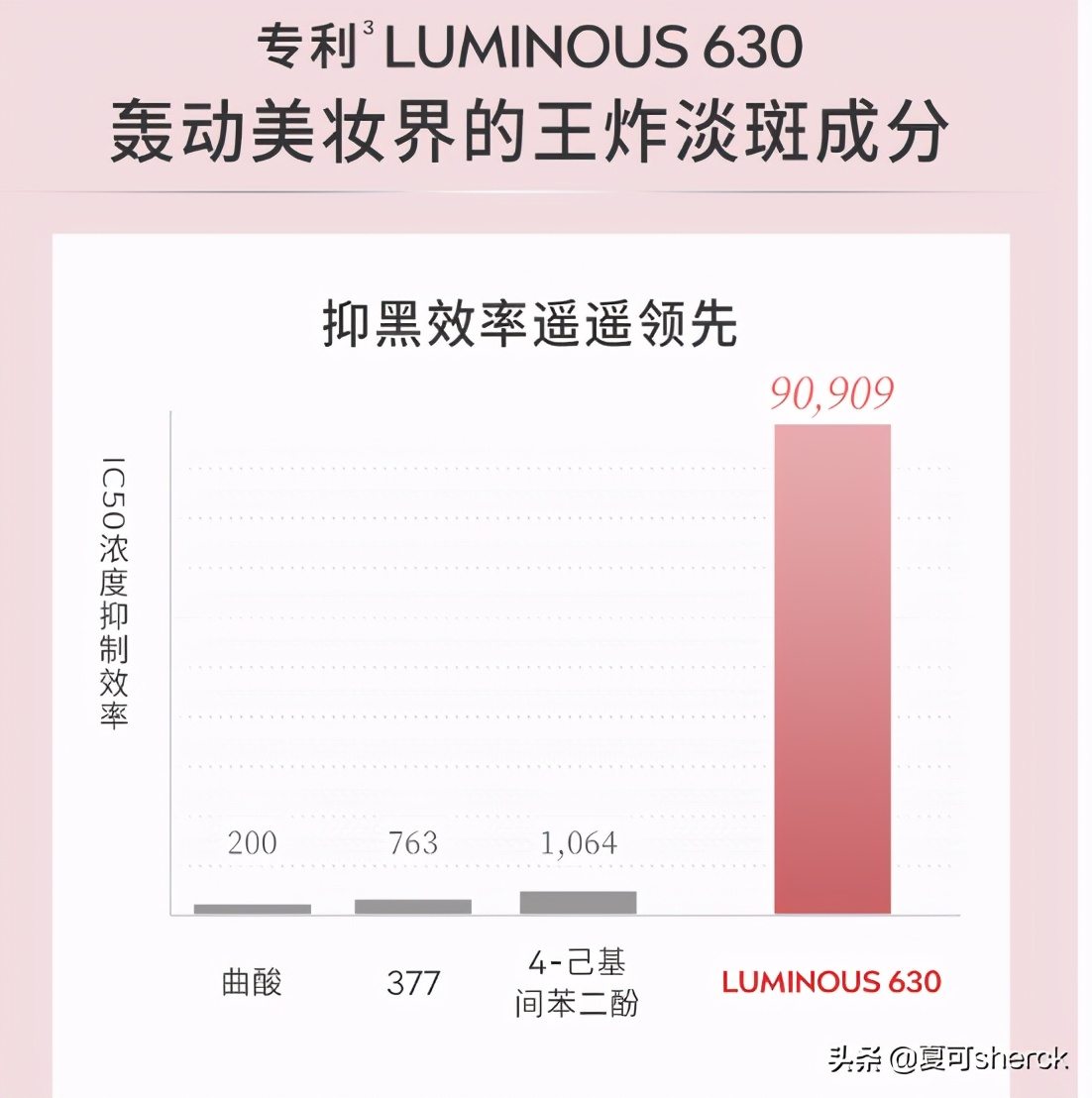

第二,值得推荐的更多的是他的效果。同样是类似氢醌结构,差别比较大就在附属集团和空间结构改变上了。你们就这么理解吧。这次拜尔斯道夫的活性物特别的好。因为他的对比效果是传统主流几个的好多倍。

懒得找他家文献了,直接淘宝对比你们看下,应该也有不少人写过这个成分的,你们自己找。在他家实验中,这个活性原料只要0.4%左右就可以强效美白了。只要0.4这么低的浓度,嗯,挺好的。

再来就是他的研发重点,传统我们做体外美白,用的都是蘑菇酪氨酸酶看这个活性物的抑制效果,但是拜尔斯道夫直接给用的就是人酪氨酸酶。我个人是觉得这种数据更有说服力,毕竟贴合你作用的主体——人。

从这样几个角度,一个是独家专利,一个是起效浓度低效果好,一个是实验研究是专门针对人酪氨酸酶。所以拜尔斯道夫集团家的新美白精华们,夏可叔叔都给大家推荐上吧!

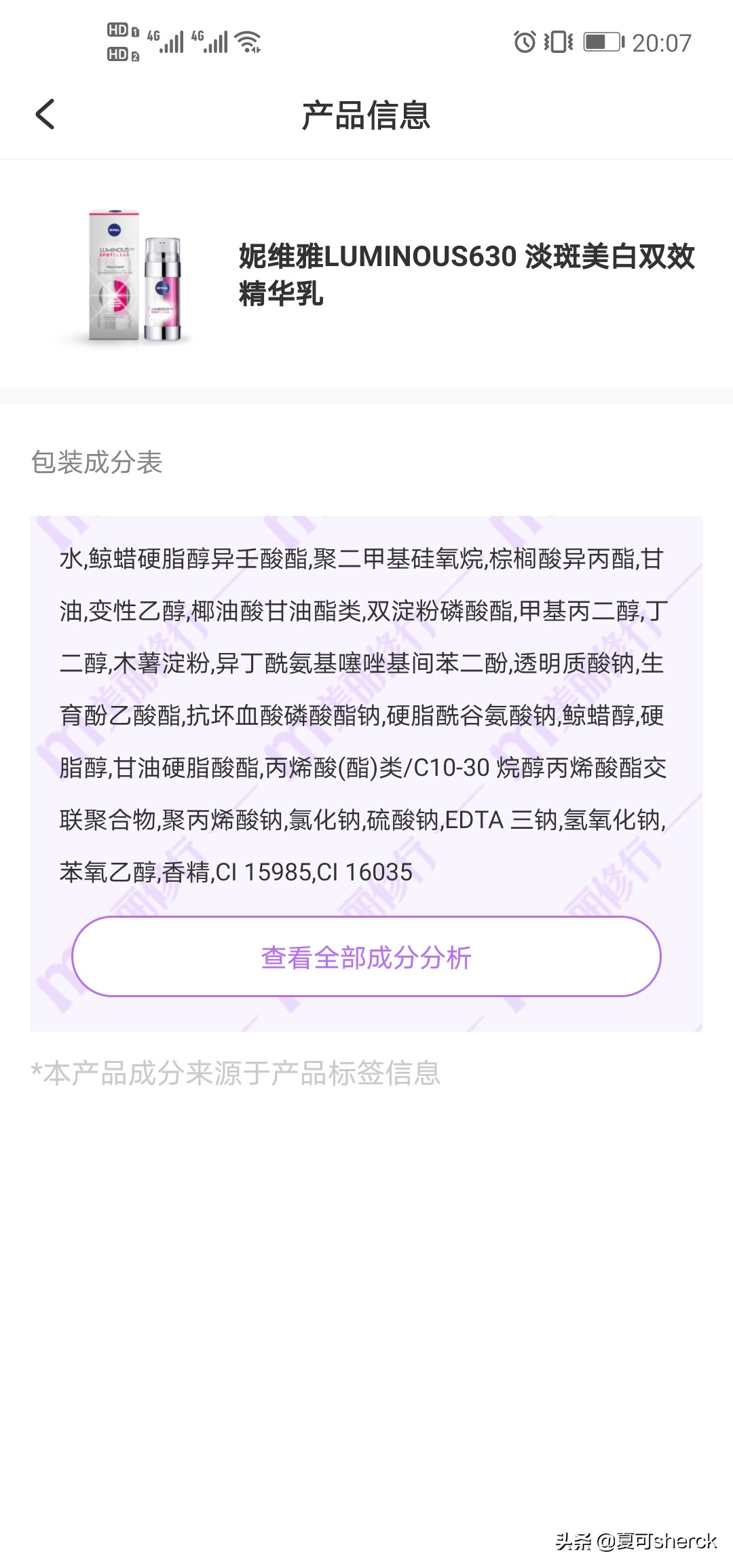

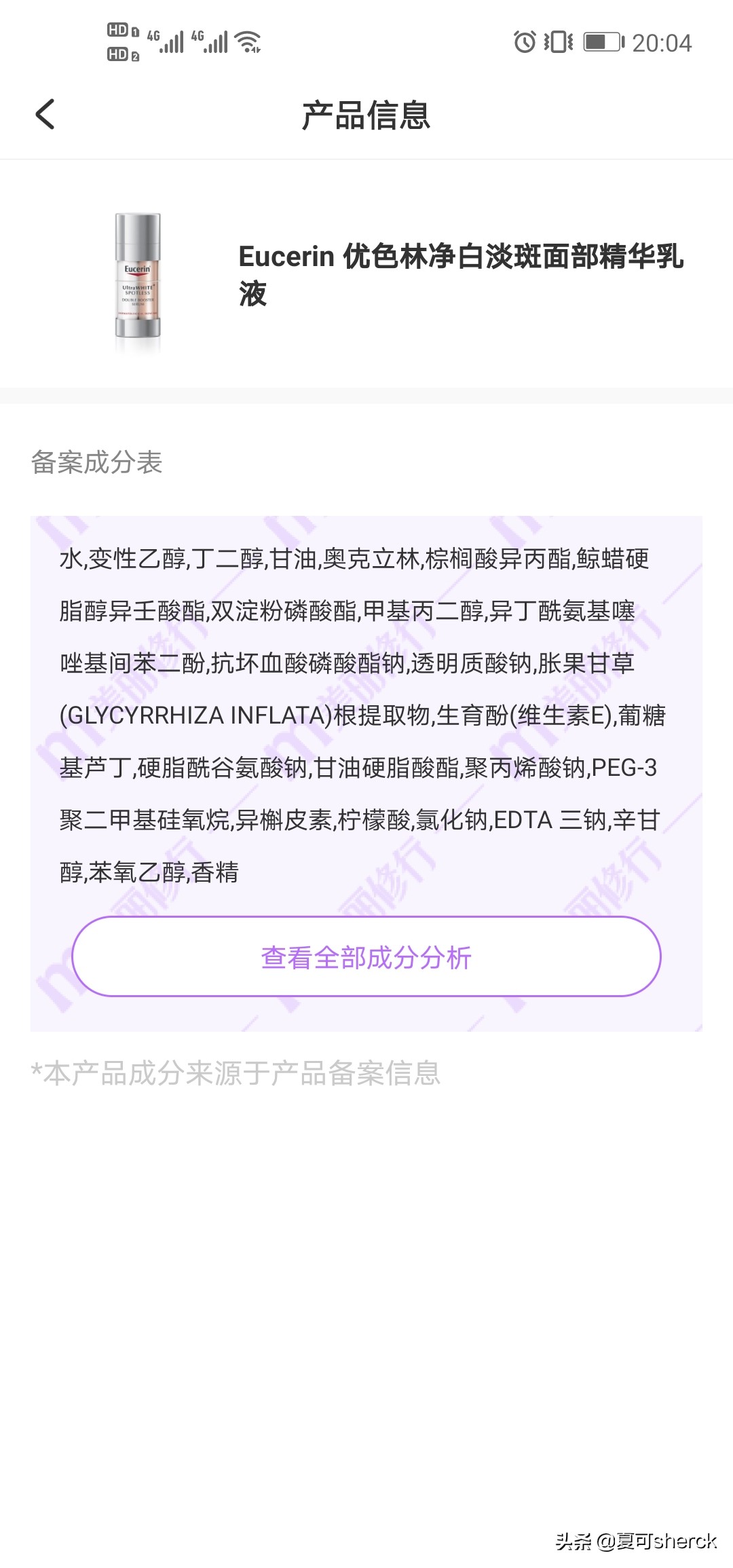

下面给需要的同学们对比下优色林和妮维雅的美白精华。不好意思,都是没有在国内备案的,美修走起给你们大概看下吧。

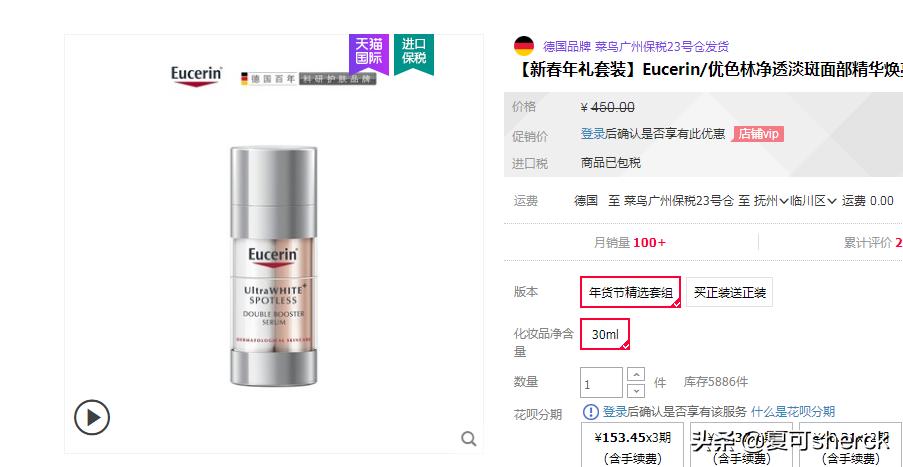

大名忘记说了 优色林净透淡斑面部精华,30ml450元;妮维雅luminous 630淡斑精华乳,300元(原价的618元我不知道是什么鬼)。标题没打名字,希望后续感兴趣的朋友关键词搜索能找到,我……又写过了。

同一个集团,同样的风格,他们两真的是表兄弟。包材定位啥的都是差不多的。好像蛮多人吐槽他们两的包材,嗯,你们自重哈。

看成分表对比下。

成分表来说,其实两个精华都是差不多的,框架也比较精简,很拜尔斯道夫。我甚至我好意思说,可能两者的肤感都不会太好,他家的特色了,尤其是优色林,妮维雅的肤感会相对好点。

核心的美白都是上面说的630。放心,这个大家都一样的,排位不好说,因为不是原版成分表,估计还是能达到实验的0.4%的。两个精华都应该一样。

其他加持区别,优色林作为更贵更高端点的系列,他额外加了槲皮素(铁皮石斛老铁们有没有在屏幕下方链接点击购买?)这个有抗氧化、修复的作用;甘草提取物,这个舒缓,同时甘草提取物也是美白的,并且从机理上来说全甘草提取物是全酶抑制的;葡糖基芦丁,这个其实抗氧化,并且有抗蓝光作用,也是夏可叔近期喜欢用的一个成分。

因为没有具体成分表,不好说这些成分的具体浓度,但是看起来好像是纯物料添加,应该都是能起到作用的。所以还不错的。如果是回到廉价版的妮维雅精华来说,他是没有上面这些额外的功效成分的,就是个单独的630乳化了下,不过便宜了这么多,挺好的。

还有一个特别大的区别就是,在优色林精华中其实是加了不少的防晒剂的,3%都是可能的,这个剂量的话就不止是防护活性物,保护胶体了。他基本就是为了给大家在美白的同事做个防晒了。所以注意哈,如果特别敏感或者对这个奥克立林敏感的人,还是放弃优色林,从妮维雅开始尝试吧。

整体说来,我觉得因为大家想要的都是独门630,所以从妮维雅630精华入手就好了。相对肤感还能好点,没那么油腻(还配了木薯淀粉粉感缓和油腻的)。后续你想要更强效,自己错开机理比如配合VC衍生物的产品,烟酰胺的产品等等你搭一套,满好的。

最后特别强调下。这些美白成分,这里的630,包括山管兰等他们在实验阶段号称都是高效温和的,但是我个人还是没那么放心,特别是他们都是新原料,我建议问我问题的那个朋友,你真的不要尝试,因为你是重敏皮,就温和的VC酯钠这种稍微提亮下就好,然后把皮肤调理好再去考虑美白淡斑的问题。如果你一定要用,或者其他感兴趣的朋友,我都建议你们从妮维雅的630开始入手,性价比高些,肤感好些,也更温和点。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/197613787.html