警惕古陶瓷收藏中的知识陷阱

现代收藏类图书良莠不齐,著作收录的器物图片真伪不分、年代、窑口或器物名称错误。有的个人藏品类图录,收录的藏品甚至全部都是赝品。有的误导性的著作、赝品图录,甚至是由国内著名出版社出版的。

各类收藏鉴定类的刊物也较多,但其文章质量也是良莠不齐。甚至有些在文物考古界具有良好口碑的学术刊物,有时也会刊登一些著名专家的真伪不分、指鹿为马,把赝品说明国宝,长篇大论地进行研究的奇文。这样的文章,在国家文物局主管的专业性报刊《中国文物报》和《文物天地》上也时有所见,其负面作用是巨大的。

试举二例:

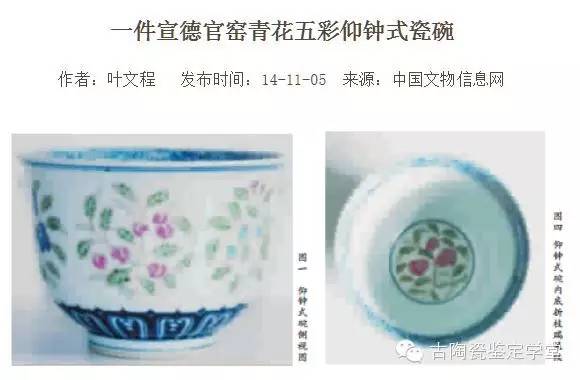

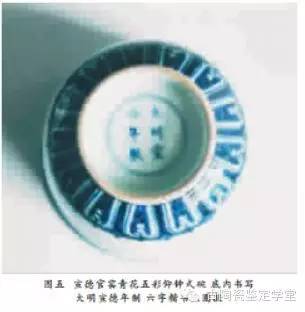

1、《中国文物报》2014年11月5日5版刊登的叶文程先生的《一件宣德官窑青花五彩仰钟式瓷碗》一文,从图片看当为十分低劣的赝品(稍有鉴定眼力的人都能看出是赝品)。网上百度作者信息,“现兼任中国古陶瓷研究会会长及秘书长”,在学术研究上有很多成果。我们尊重叶会长在学术研究上的贡献,但就上文刊载的器物而言,确实是走眼了。

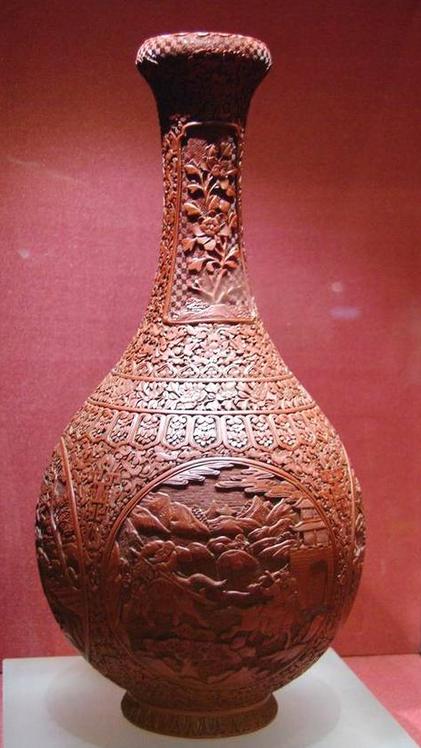

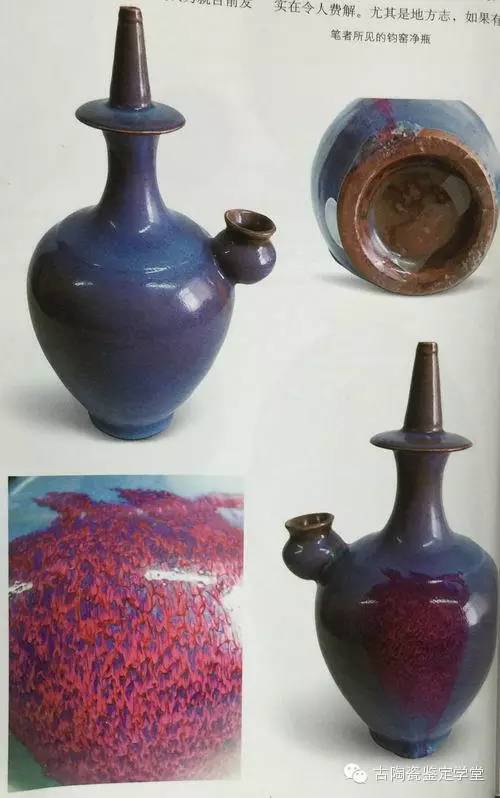

2、《文物天地》2009年第1期,刊载杨静荣先生的《宋代陶瓷研究中的几大迷案》一文,文中附图“唐代钧窑净瓶”,即是一件低劣的臆造赝品。无论从造型、釉色、红斑和底足等特征看,都绝不可能是真品。杨先生作为故宫专家,又是央视鉴宝专家,在全国古陶瓷鉴定界也算是权威级人物。以事实说话,此件东西确实是新仿品。

总所周知,用于学习的古陶瓷著作、图录与实物标本,必须真实可靠,否则等于是确立了一个错误的鉴定标准,危害极大。对学习者而言,认识真品的可靠途径有二:一是观看博物馆展览的实物,经常翻阅国有博物馆出版的馆藏文物图录或考古发掘出土的文物图录(民间博物馆的藏品图录赝品较多,初学者应谨慎)。

第二个可靠途径是,收集可靠的各时代、各窑口、各品种的陶瓷器残片、标本经常观察研究,形成直观印象,具备一定水平后,再去古玩市场、古玩城上手完整的实物。

总结:1、初学者在选择学习著作或图录时应张大眼睛;2、出版或发表过的器物,并非都是真品,不可盲目购买,以免造成经济上的损失。

试探原始青瓷之本名Tracing The Original Name of Primitive Celadon

王光尧 Wang Guangyao

对原始青瓷的认识与研究是陶瓷史研究和商周考古研究的重要课题之一,但原始青瓷是一个后起的名词与名称,是今人对汉代以前青釉瓷器的命名。由于在已知的所有原始青瓷器物上,均没有发现这类器物的自铭,而且文献也没有关于这类器物的明确记载,所以除了研究者根据自己的认识进行命名外,探索这类器物的本名一直是学术界关注的内容。本文试图从原始青瓷的产地、生产时间、器物类别与造型、使用人群等方面入手,略探原始青瓷之本名。

20世纪50年代以前,学术界对原始青瓷基本没有了解,随着现代考古学的发展与新发现资料的日益增多,原始青瓷开始为研究者所关注。不过有一个问题普遍存在,即同类的器物在不同的发掘报告或研究文章中使用的名称不同,使用最多的是釉陶。然而,这类由高岭土作胎、施釉、高温烧成且吸水率极低的器物,与陶器有着明显的不同,在外观与性能上反而与青瓷更加接近。为了规范学术用名称,也出于编写《中国陶瓷史》[1]的需要,经过诸多陶瓷研究者与考古学家的多次讨论,最后由郭沫若提议称这类器物为原始青瓷[2],即在肯定其为瓷器的同时又表现其原始性。这一命名显然是受马克思主义历史发展规律史观的影响,明显带有时代的烙印,与中国习惯上以产地(州)名、或以釉色名、或以帝王年号名、或以督陶官名、或以名匠名等方法均不符,并造成了新的混乱:既然给这类瓷器加上原始的时段性标记,那么其后各时代的瓷器是否都应相应地加上不同发展阶段的马克思史观的定语?这显然不合适,所以在学术界对原始青瓷之称一直存在着不同观点。虽然以原始青瓷命名这类器物在学术上有探讨空间,但作为学术界熟知且已经习惯使用的一个名称,其内涵、外延都非常明确,已经没有更改或重新命名的必要,探讨原始青瓷的本名的努力与结果,只具学术史与学术研究上的意义。

任何物品,尤其是被长时间广泛使用的物品都有其名称,古今中外均如此,原始青瓷也不例外。如果遵循这一规律,不管对生产者,还是对接受和使用者来说,原始青瓷都应该有其本名,那么其本名是什么?这就值得我们探讨考究了。文献虽然没有关于原始青瓷的直接记述,但是,当我们把考古发现的与原始青瓷有关的产地、器物类别与造型、使用时间及使用人群等信息综合后,又发现还有以下可兹比对的线索。

考古发现和已有的研究成果证实,三代的原始青瓷主要为江西、浙江和福建三省交界地区的窑场生产[3]。从技术史研究的角度出发,且据文化因素分析来看,原始青瓷的出现是中原文化南下与当地土著文化结合的产物。掌握使用高岭土技术的山东地区的先民南下[4],应是原始青瓷出现的先决条件之一,同时又加上了以夏、商、周三代礼器为内容的文化因素。正因为如此,在已知最早的原始青瓷窑址发现的资料表明,如浙江省湖州南山窑址群等,早在夏末商初原始青瓷已经有中原的豆类礼器,其后原始青瓷质地的瓿、尊、鼎等礼器先后出现,至春秋以后还出现了成组的钟、錞于、铙、铃等乐器。

原始瓷豆(浙江湖州南山商代原始瓷窑址出土)

原始瓷贴花、锥刺纹瓿(1993年浙江省余姚市陆埠元宝岭出土)

原始瓷青釉兽头圆鼎(故宫博物院藏)

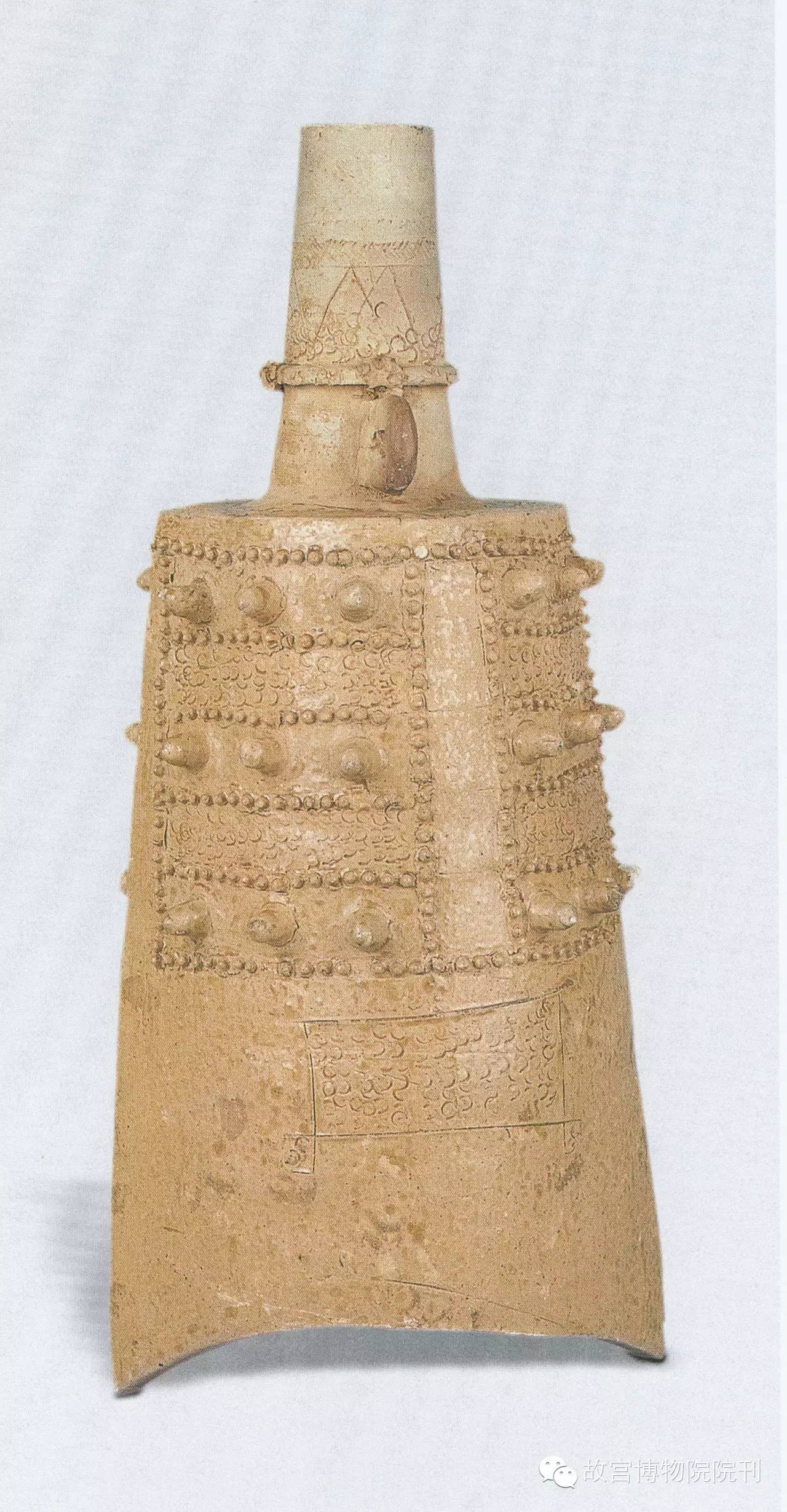

原始瓷戳印纹甬钟(2003年浙江省长兴县雉城镇五丰村战国墓出土)

观察原始青瓷的产地信息可以发现,它最开始的产地和当时当地的政治中心有关,服务于政治中心的特性明显。同时对二里头遗址的发掘表明,从夏代开始,在南方新烧成的原始青瓷器物已经被送到夏人的宫廷。在陕西西周墓葬出土一件原始青瓷豆,明显带有残损后再磨口修理的痕迹,并且用于随葬;周原出土的一件原始青瓷瓿,底部还加刻有铭记[5],上述证据说明这类器物为中原统治者或知识分子所重视。

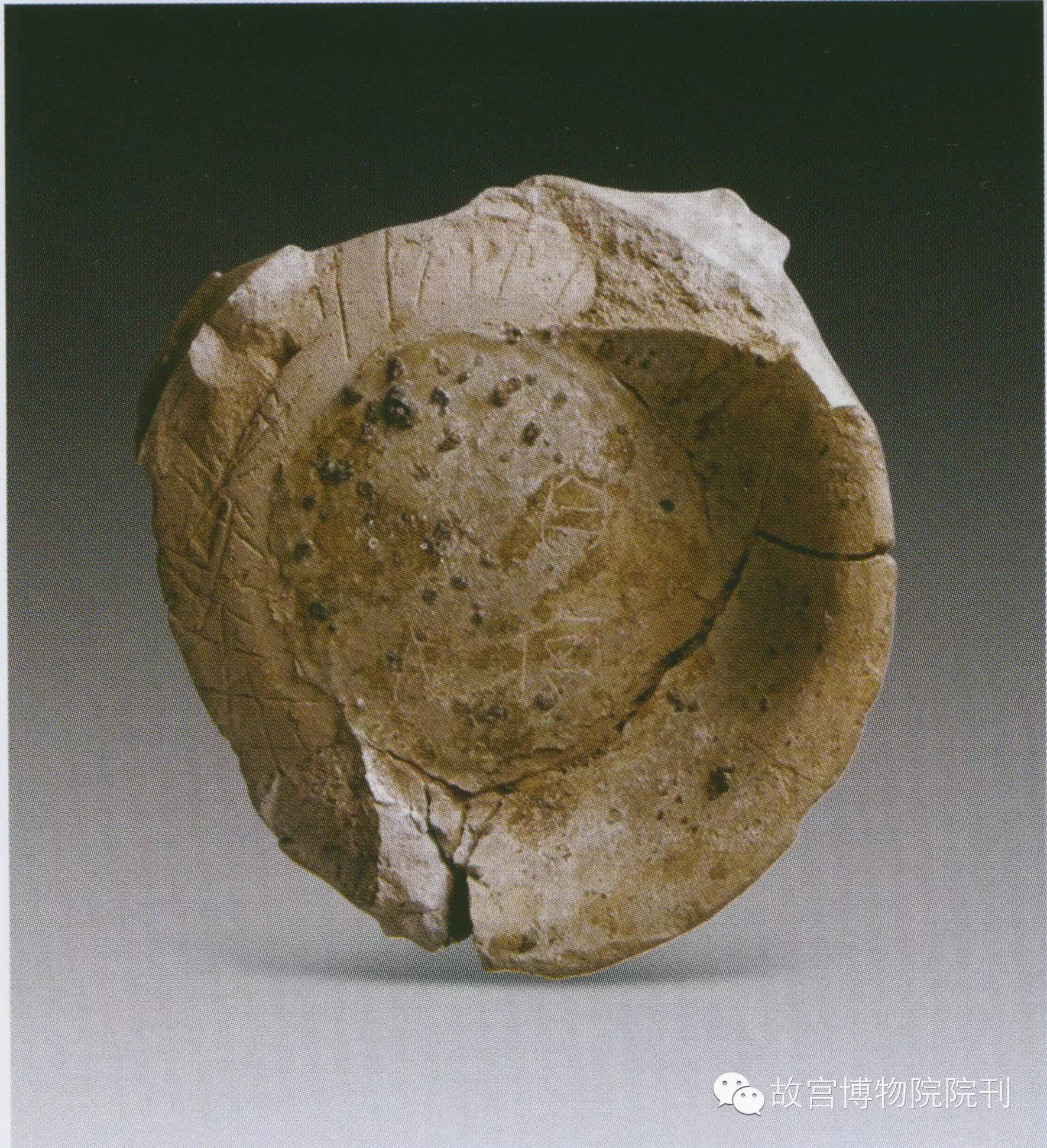

刻字原始瓷器(陕西岐山周公庙遗址出土)

反过来,在南方原始青瓷的生产地,对鸿山大墓等越国贵族墓的发掘表明,原始青瓷器组成了独具特色的越式礼乐器,成为越文化的特点之一。

原始青瓷錞于和丁宁(江苏无锡鸿山越国贵族墓出土)

据研究,原始青瓷中心窑场移动的情况基本上和吴越统治权的替代和政治中心的转移同步,再加上三代时期将礼乐器作为重器来管理,基本能认定原始青瓷的生产应该是在吴越王国官府管理下进行的。既然在中原和吴越地区原始青瓷都被用作礼乐重器,而礼器是中国文化的最主要内容之一,所以它们没有自己的名称就更不可能了。

查《禹贡》等先秦典籍,扬州和其他各地一样都向中央进贡地方名特物产,扬州之贡有:瑶琨、苦竹、杉等物。其中苦竹、杉等均是当地的特产,只有瑶琨一物,从汉代以来都说是玉,但具体所指为哪种玉则不可知。而就考古发现与历史知识看,当吴越国所在的扬州除了新石器时代的良渚文化以玉见长外,后来各文化时段概不闻有玉为名特产者,且中原地区考古发现诸种玉器实例中也鲜有能肯定是夏代以后产自扬州者。如是,长期被解释为玉的琨瑶可能并非真玉(石)了。《禹贡》所记九州进贡的器物中虽然都有玉但称名不一,除扬州外其它各州进贡的玉都是被用来制作璧、琮、环等各种大家熟悉且多有考古出土的小件玉器,唯独扬州所贡瑶琨,典籍载“得之可为礼器”。《禹贡》记载的玉是战国以前以中原文化为本的认识,名称所指或可不同,但所说礼器一定不出三代礼器的大范畴,应该是本自中原文化的鼎、瓿、豆、尊和钟、铃等物,而这些正是原始青瓷的传统器类。这种契合或许说明,瑶琨就是三代时期从吴越到中原人们对原始青瓷的称法。

瑶琨得名或许也透玄机,《说文》瑶从玉、窑声。从玉表明其宝玉石的属性,窑声又说明此字此物或许和陶瓷窑相关。这可能正是南下的北方人对这种具有玉石般效果、出自窑火的新生器物的理解,即把这类出自窑火的产品比作玉器。我们知道,百越民族和匈奴人一样有语而无文字,长期以汉字记其语言[6],这在百越系青铜器铭文中也有表现。用汉语造字来记述在百越地区新出现的名词也就可以理解。只是,当原始青瓷被进贡到夏商周王朝的宫廷时,中原人初见原始青瓷时根本不可能知道这类器物也如同陶器一样出自窑火,只能是接受扬州进贡人的名称并视之为玉的一种。这种错误或受骗之事在历史上绝非弧例,稍后的中国人在初识玻璃器一物时,既接受了外来的玻璃一词[7],也接受了外国人以玻璃比水晶的行为[8]。不过生产与进贡原始青瓷的努力,即以人造物品补充天然的玉石之不足的作法,一直是中国古代的青瓷生产史上追求的目标,越窑之如冰类玉、官窑瓷器和龙泉青瓷冰青玉润的效果都源自于此。而在古埃及,为弥补天然青金石的不足,促成了假青金石即钴蓝琉璃(Egypt Faience)的出现。

《汉书·地理志》沿袭《禹贡》之记首列九州情形及其贡物,但对扬州所贡之玉已改为“瑶、瑻”两种,唐颜师古注“瑶、瑻,皆美玉名”。不过,据四库《九经辨字渎蒙》“琨”字条解“琨,瑶琨筱荡,琨马本作瑻”,《说文》“琨……从玉,昆声。《虞书》扬州长贡瑶琨(古贯切)瑻琨,或从贯。”则琨、瑻或为一字。如是,瑶琨与瑶瑻也同。不过颜师古作注已以瑶、瑻为二物,表明对先秦文献所记瑶琨为何物,已基本不甚明了。无论是瑶琨与瑶瑻,瑶之音之字被保存下来,或许表明其在词中核心一面,值得思考。如果说“瑶”是对先秦旧名的继承,琨何以变瑻,并由瑶琨变成瑶瑻,尚需研究。如此,“瑶、瑻”当不是两种美玉名,而是原始青瓷在汉代的名称。笔者个人理解这个混乱的情况应该在是中原文化区发生的,与瓷器生产者无关。

一种物品及其名称在长期使用后不为人了解,要么与该类物品的不再流行有关,要么是受语言成为死语言之累。原始青瓷作为百越民族的文化因素,在中国历史上也随着国家的统一和百越民族融入汉族主体的进程,经历了一个涅槃重生的过程:原始青瓷历经上千年的发展,已经是百越文化的典型代表元素,并成为中原文化与百越文化沟通的纽带之一。战国时期,原始青瓷的生产在越国甚至被官府管理,产品主要为礼乐器,以服务于王室及上层社会为目标。但是,楚人灭越和秦人统一,中断了百越文化自我发展的进程,也突然中断了原始青瓷强势的发展进程。直到汉文化在百越旧地确立了统治地位后,(楚)汉文化和百越文化相互融合,原始青瓷又得以重生、发展,其代表产品是在汉式罐上刻、划楚文化传统的云气、龙、凤等纹样,这标志着一个新的文化大融合的时代的到来。西汉中期以后,原始青瓷器开始大量出现在贵族墓中,使用原始青瓷的地区也较前大大增加。汉代社会同样应该有对这类物品的称名,由瑶琨改称瑶瑻,是否是班氏采用了当时的称法,值得思考。

然而,正是在对原始青瓷记名较为混乱的汉代,也同样是南下湖南、并且是代表中原文化的西汉长沙国君臣们,面对质地坚硬、与陶器明显不同的原始青瓷、印纹硬陶又新引入了“资”的概念,据唐兰先生考证,资即瓷[9]。“资”之概念的出现,在中国古代瓷器发展史上具有划时代的意义,标志着瓷器发展、生产史上一个新时代的开始。但是,从《汉书》使用瑶的概念,到许慎《说文解字》没“瓷”字,说明直到东汉前期在以中原为代表的最高知识界仍没有统一的瓷的概念,进而表明“资”的概念同样不是在中原文化区产生,而是来自处在荆州刺史部的长沙国,该地紧邻扬州刺史部,是百越民族旧有居地和文化区,如此,“资(瓷)”的概念同样有可能是百越文化的内容。

如是,从先秦的瑶琨,到汉代的瑶瑻,再到资(瓷),正是缘于中原民族与中原文化南进,与当地土著文化融合,先民在发明、生产原始青瓷的过程中,不断提高着瓷器的生产技术并推进其发展,同时创造性地引入了瑶琨、瑶瑻、瓷的概念,从而丰富了中国陶瓷文化的内涵。

年窑、唐窑仿古与宋哥窑研讨

雍正、乾隆时期官窑仿古,并非仅涉及古物本身的形态与釉质的比较,而是透过帝王的鉴赏、御提诗作、写实手绘画卷,透射出帝王本人对古物之窑口的拿捏、鉴别特征的提炼,再对年希尧、唐英的造办旨意,指导复刻古物的方向。因此,追索年窑、唐窑仿哥作品,可以看到帝王对古物的综合研讨与鉴赏、是研究宋哥窑的重要途径与方向。

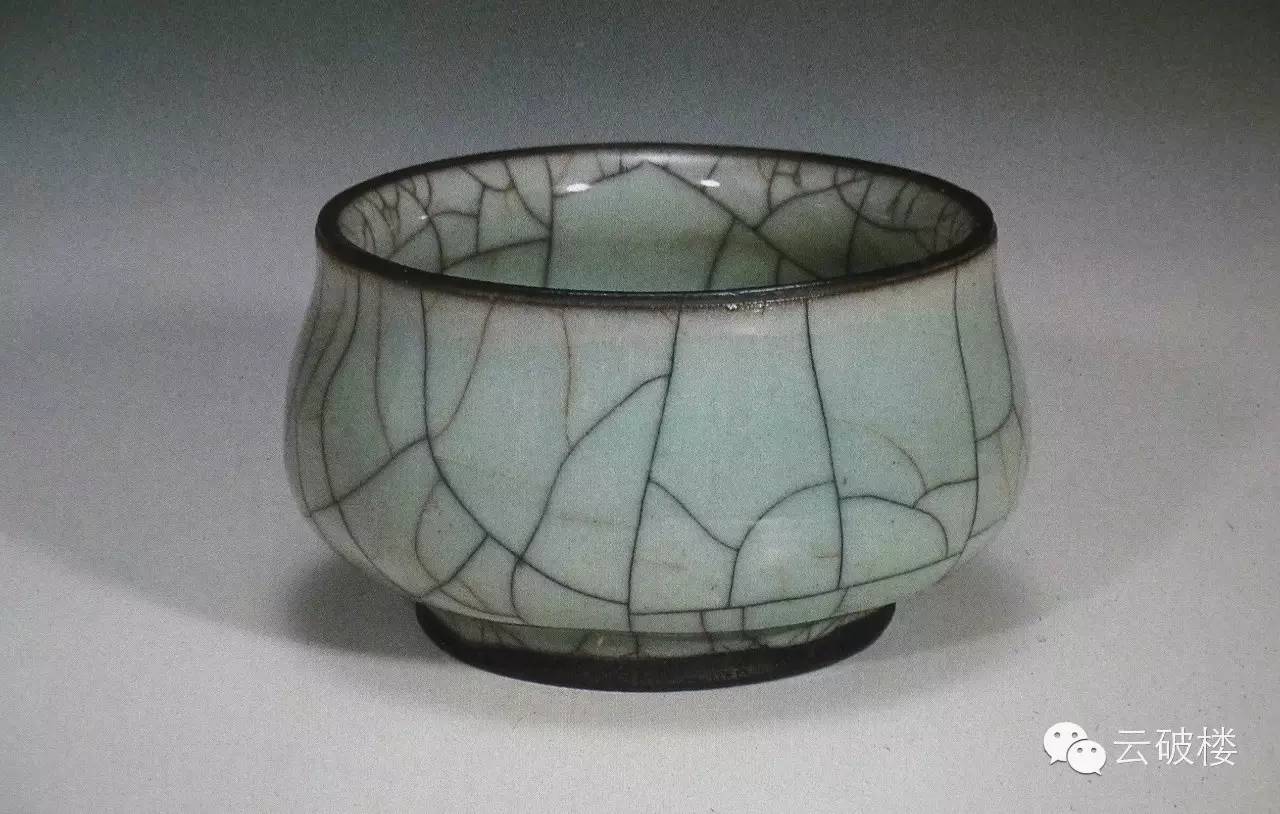

18世纪 仿哥葵花口碗 大维德基金会藏品

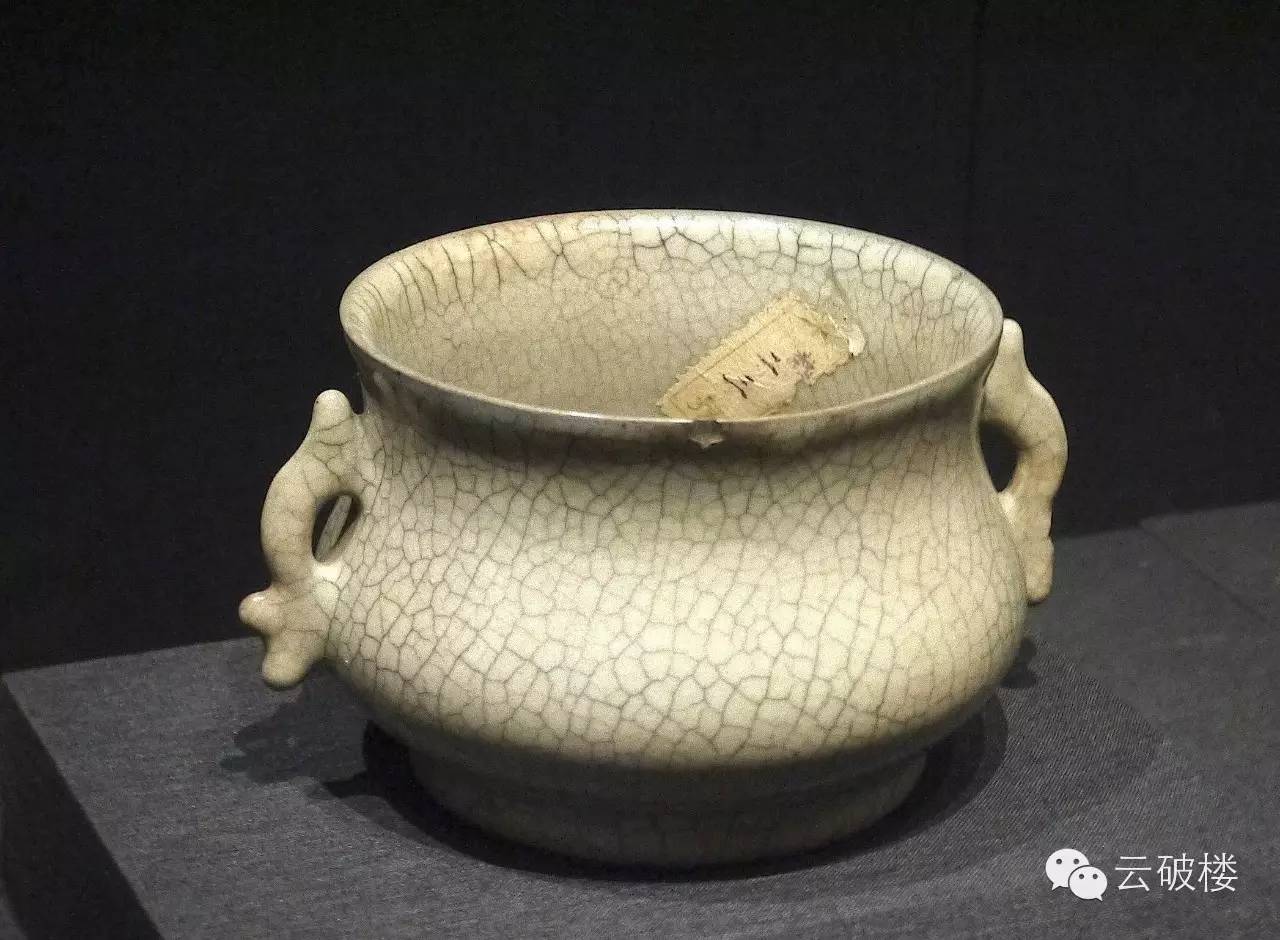

清代官窑仿哥,其实可以追溯到康熙时期的郎窑,在台北故宫的“宋官窑特展”中曾展出过一件钵炉。器物胎骨厚重,粉青色釉,釉表呈“金丝铁线”大开片,口沿、圈足涂了赭色护胎汁,胎底有五个支钉突起,整体上,明显的是延续了明代成化风格。比较特别的是它的底部,有阳刻无釉的“中丞”款。上海博物馆也有一件康熙仿哥窑的盘子,也是这种款。

台北故宫藏 “中丞”铭 仿哥钵炉,“中丞”即为郎廷极之堂名之一。

18世纪, 康雍时期 粉青釉仿哥圆洗 JHM collection

到了雍正时期的仿哥,可以说,重器有很多。这个时期,不论官窑系统,还是民窑系统,仿哥的艺术性、造型、釉色都是翘楚的。

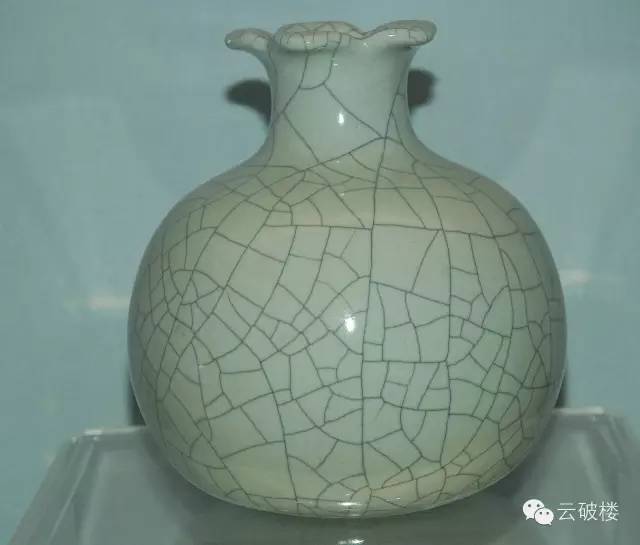

上海博物馆藏 雍正官窑仿哥石榴尊

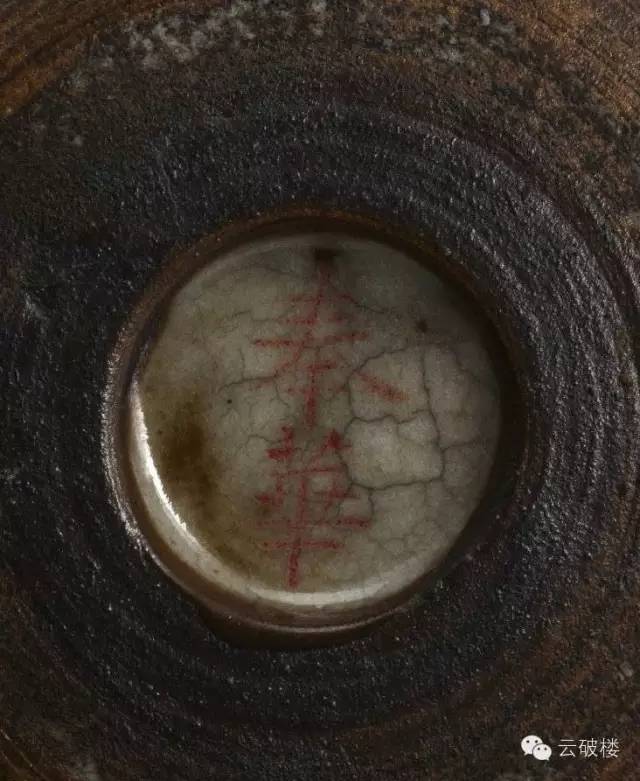

18世纪 雍正仿哥灰青釉三足冲耳炉 底刻“奉华”铭 大维德基金会藏

18世纪 雍正仿哥灰青釉三足冲耳炉,与大维得器物一类,因不刻官窑鉴赏铭文,胎底中心未施釉 JHM Collection

18世纪 雍正官窑“仿铁骨大观”釉贯耳尊 国家博物馆藏

目前留存下来,清代,雍正的宫廷档案和景德镇制瓷的文献,是比较全的。说起雍正的官窑,那么我们要先讲讲年希尧,有传说“年尧”是以仿宋代青瓷为特点,其实他对陶瓷最大的贡献,是从西方引入“胭脂水”(也就是洋红,胭脂红),并用国产料实验,到雍正八年实验成功。清宫旧藏的雍正官窑,早期的作品,哪些是属于“年尧”,目前研究的比较少。年希尧对算(数)学、几何、美学的造诣较深,并且翻译了安德烈.普佐的“画家与建筑师的透视学”(原本系拉丁文与意大利文),年系尧把它译为“视学”,从西方引进了平面与透视这种概念,再运用到绘画和制瓷。为什么我们说,雍正官窑在清三代中是最精致的,尤其是它的线条比例,那么都和年希尧运用透视学来设计瓷器的放样是有关系的。

真正对雍正官窑做的贡献最大最多的,要数唐英。

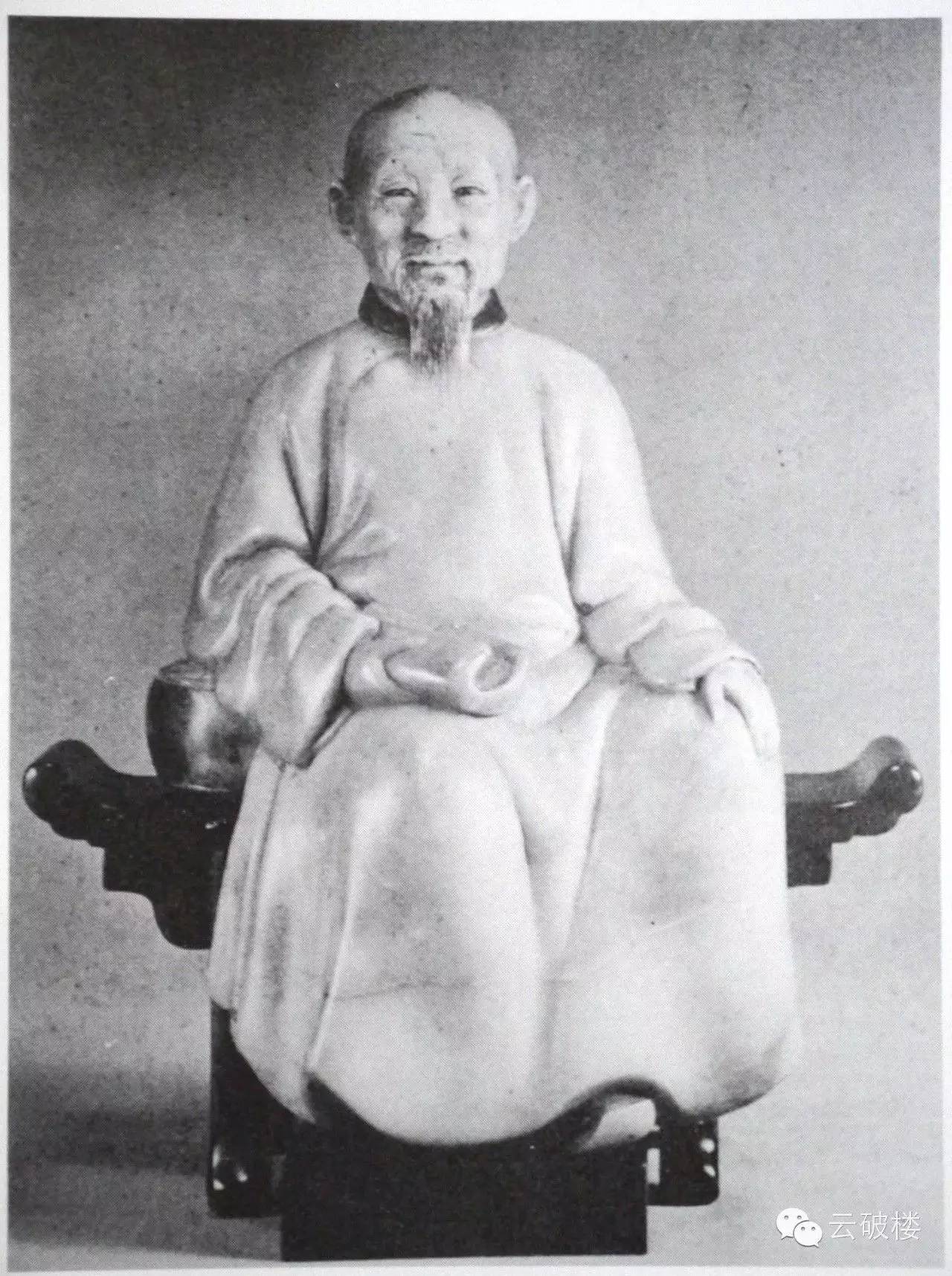

唐英石雕像 乾隆十五年(1750)汪木斋刻

唐英自号“蜗居老人”,“清史稿本传”记载他“十六岁,供役养心殿”,雍正元年(1723年)为内务府员外郎,雍正六年驻景德镇御厂,佐理年希尧,雍正十三年正式主管陶务。其实,不论在清宫,还是在景德镇,唐英是真正做具体事情的人。清代雍乾盛世的官窑达到历史巅峰,釉色、形制、仿古、创新,都是与唐英个人刻苦专研、窑工的积极协作还有清宫背后的雄厚财力支撑密不可分的。

那么唐英写过“陶成纪事碑记”,总结他督理陶务的心得和陶政规则。记下当时御窑厂的“各种釉水,款项五十七种”,其中单色釉,就有四十种。其中关于仿宋官哥窑的有以下记载:

仿铁骨大观釉:有月白、粉青、大绿等三种,俱仿内发宋器色泽

仿铁骨哥釉:有米色、粉青两种,俱仿内发旧器色泽

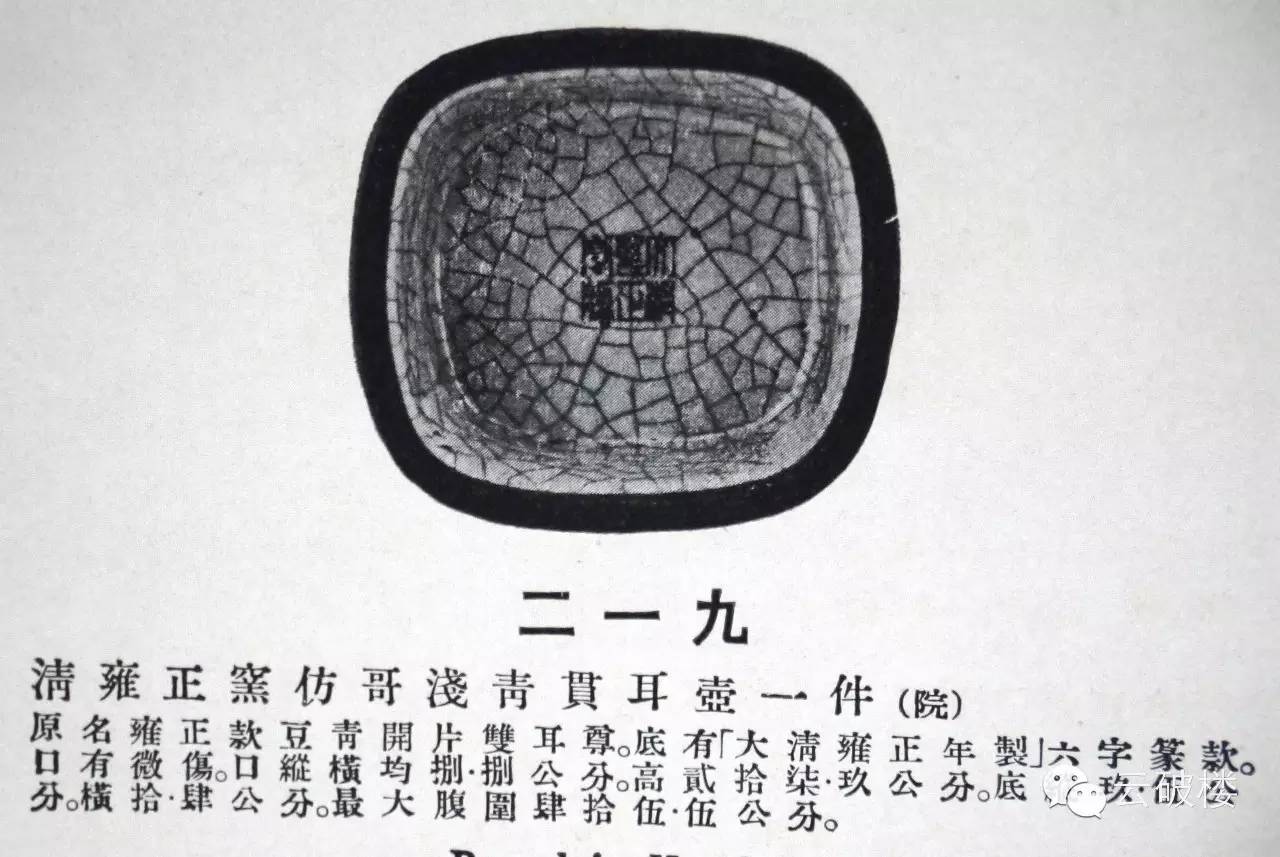

参加“伦敦中国艺术品博览会”雍正唐窑仿哥贯耳尊,台北故宫藏

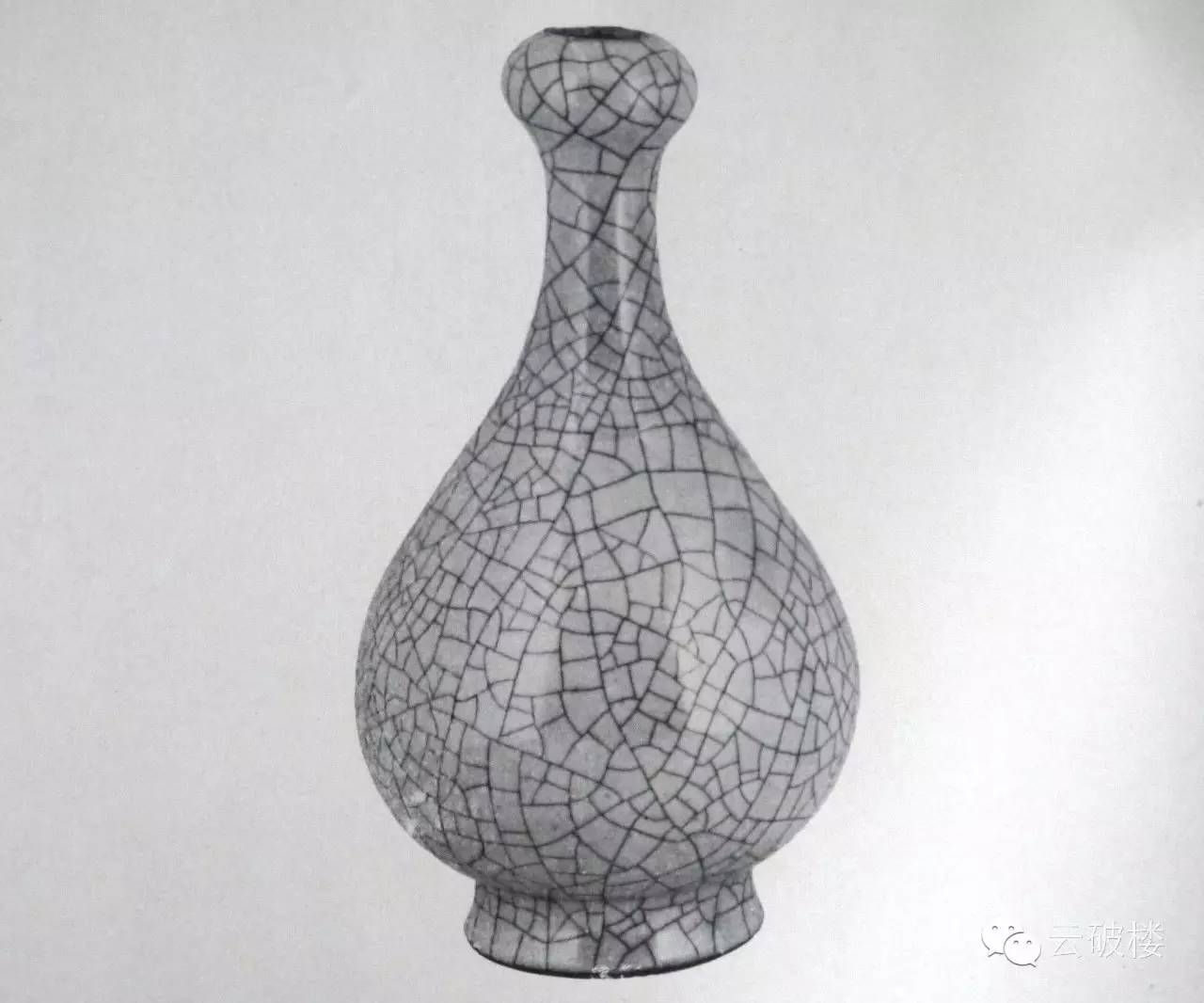

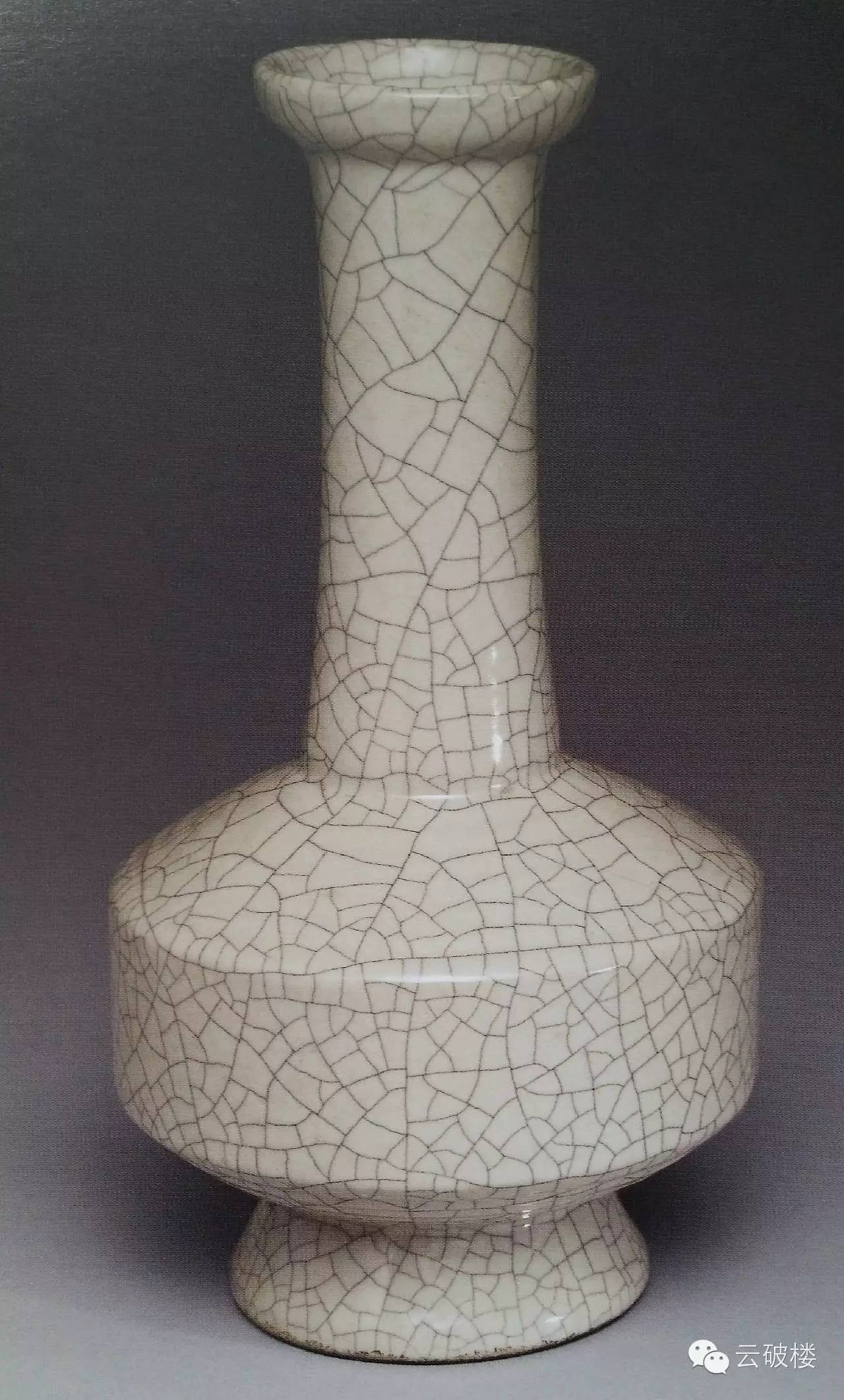

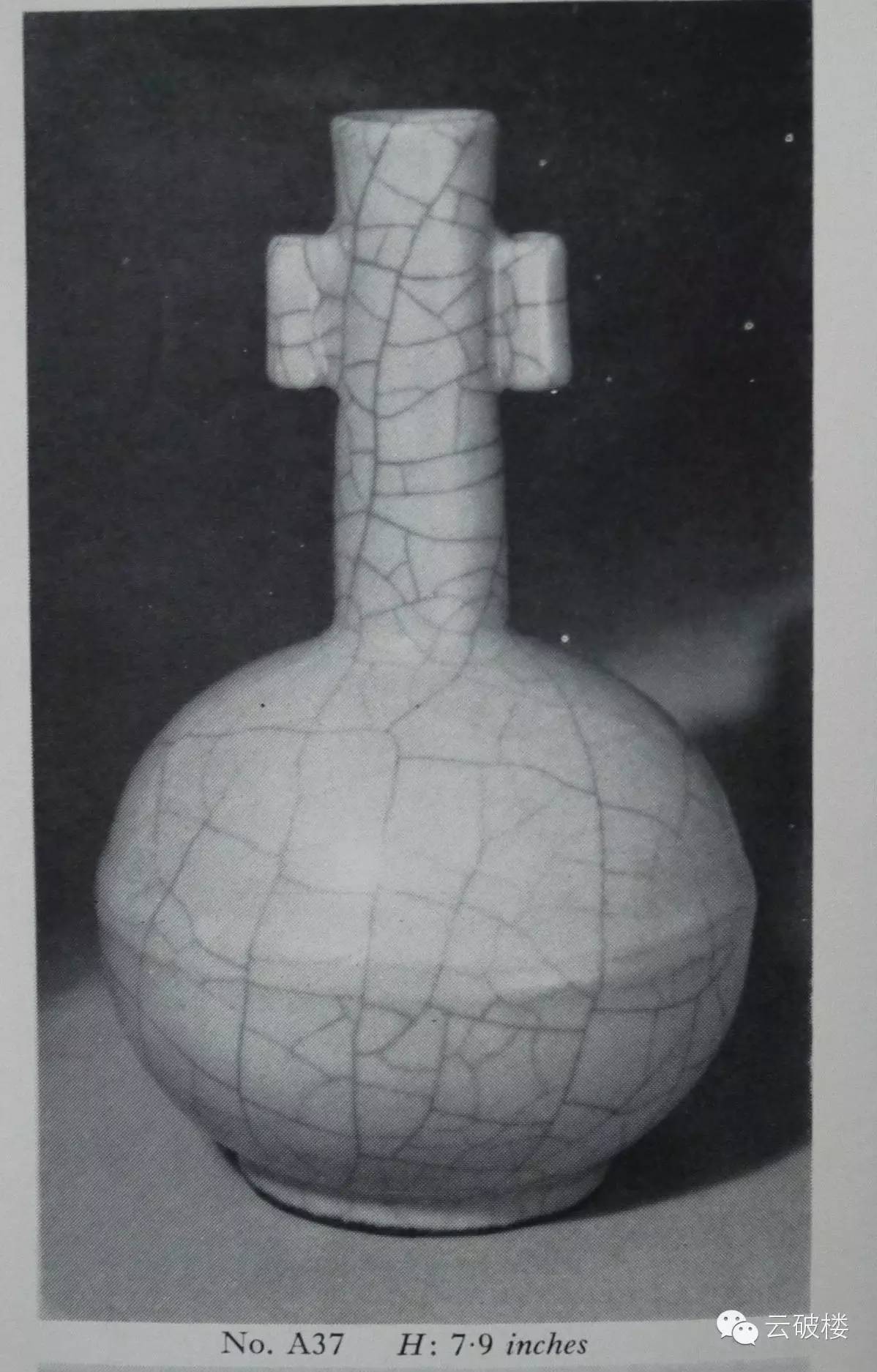

参加“伦敦中国艺术品博览会”雍正唐窑仿哥蒜头瓶,宋哥窑釉水与雍正官窑形制得完美结合,台北故宫藏

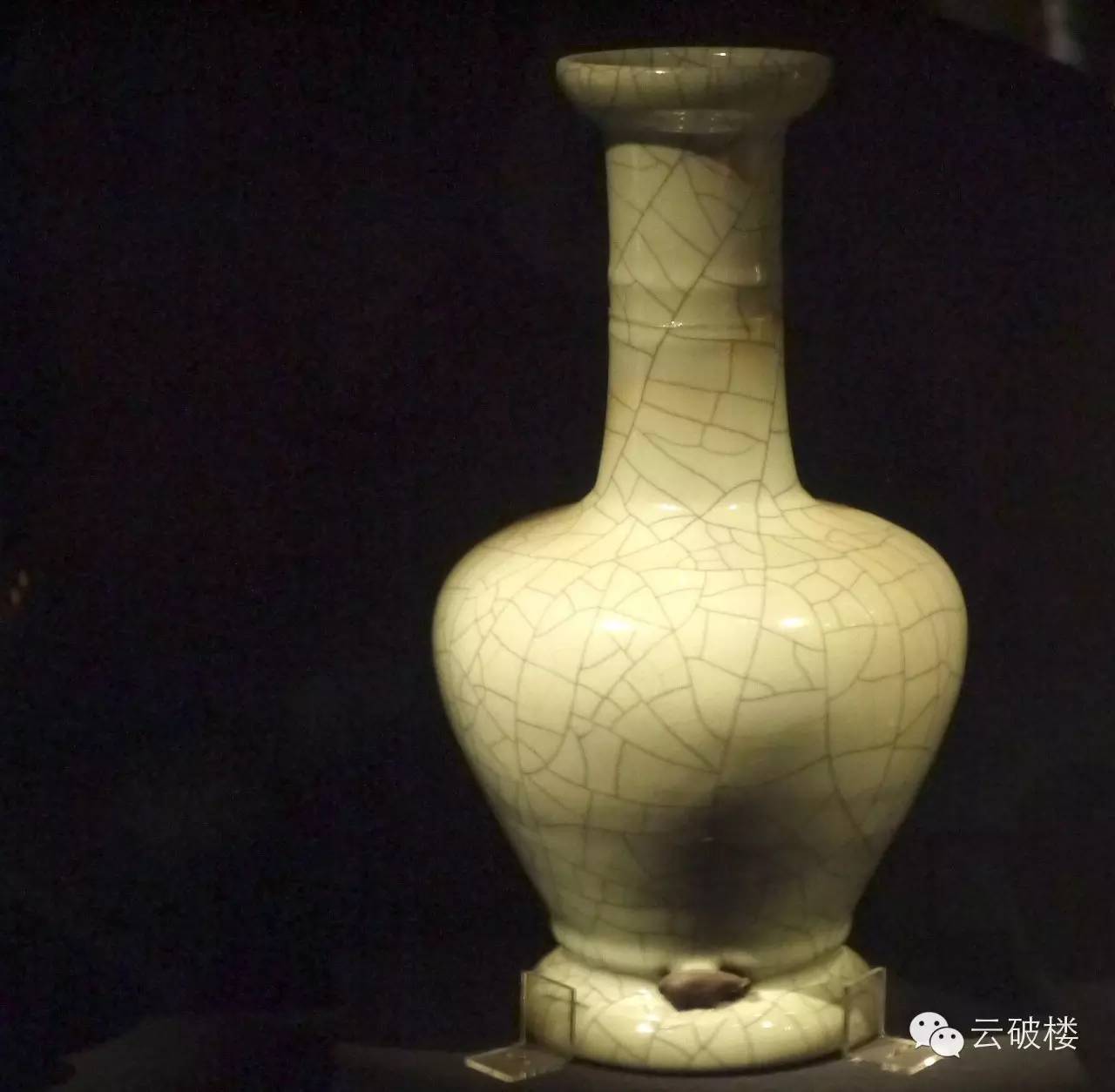

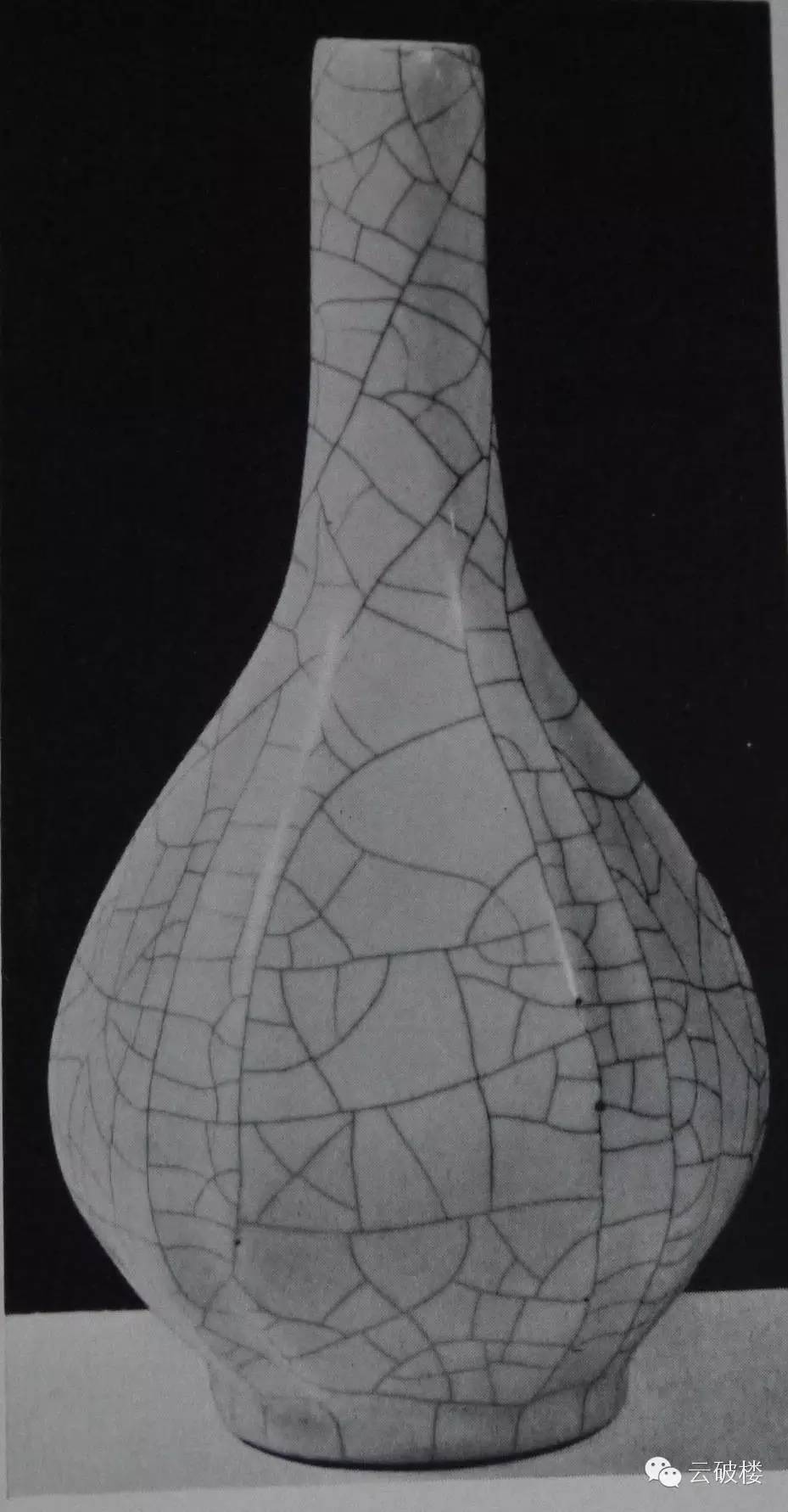

雍正唐窑仿哥长颈瓶,宋哥窑釉水与雍正官窑形制得完美结合,台北故宫藏

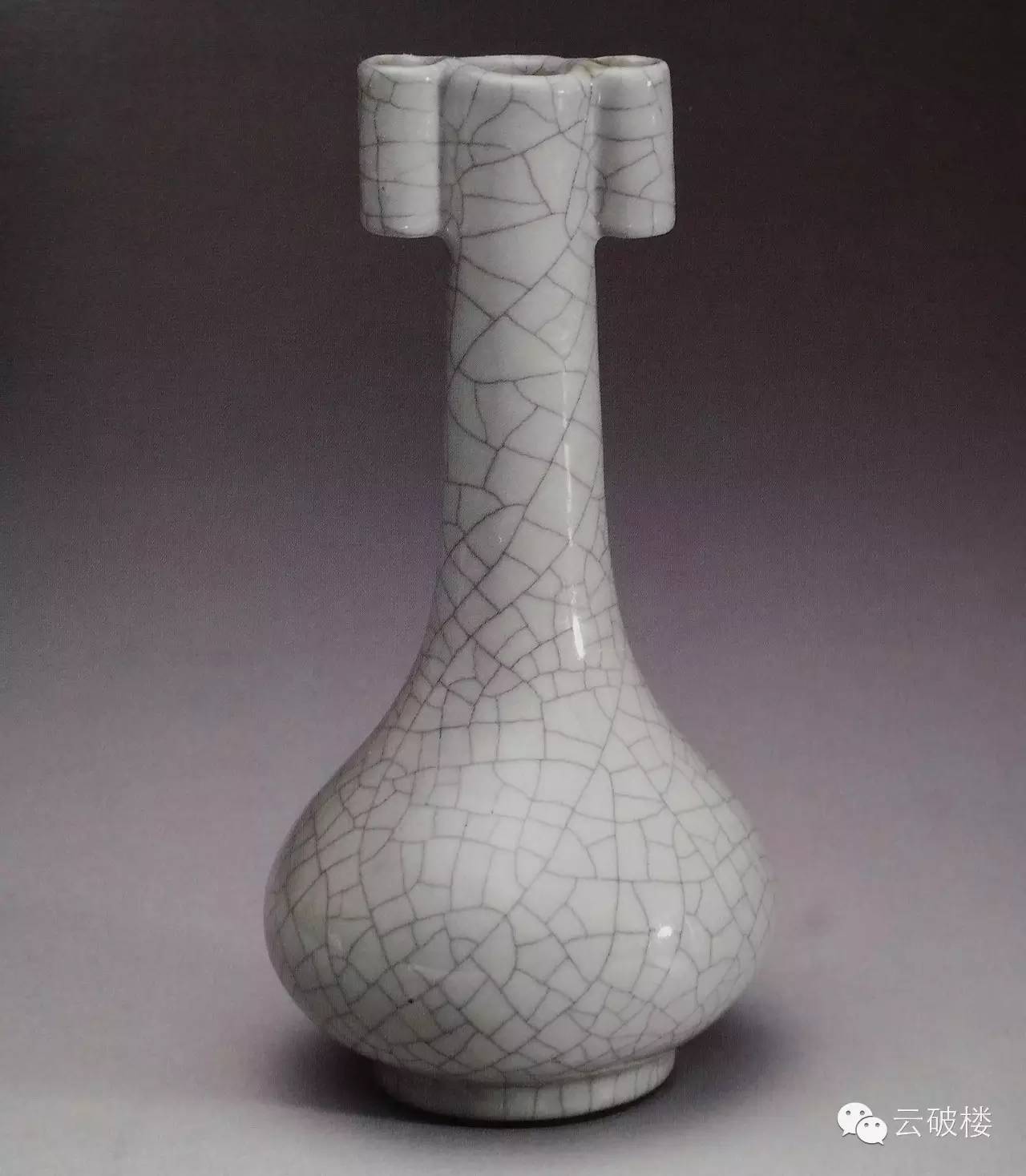

雍正唐窑仿哥管耳瓶,注意器型源自南宋官窑、哥窑、但器物线条比例有所改良,宋哥窑釉水与雍正官窑形制得完美结合,台北故宫藏

雍正唐窑仿哥三畜尊,宋哥窑釉水与雍正官窑形制得完美结合,台北故宫藏

从这段文字,这里比较重要的一点,就是“宋器”与“旧器”的区别。台北故宫、还有日本常盘山文库的学者,就认为,唐英仿宋官窑,是以清宫旧藏的宋官窑作为摹本。而仿哥窑,是以清宫的“旧器”,注意,不是“宋器”,是“旧器”,那么这个旧器,我们认为很可能就是明代的哥窑,尤其是成化的仿哥。因为,在传世的很多清三代哥釉里面,都有釉色、开片、口沿底足涂铁水的作品,不落款的很多。

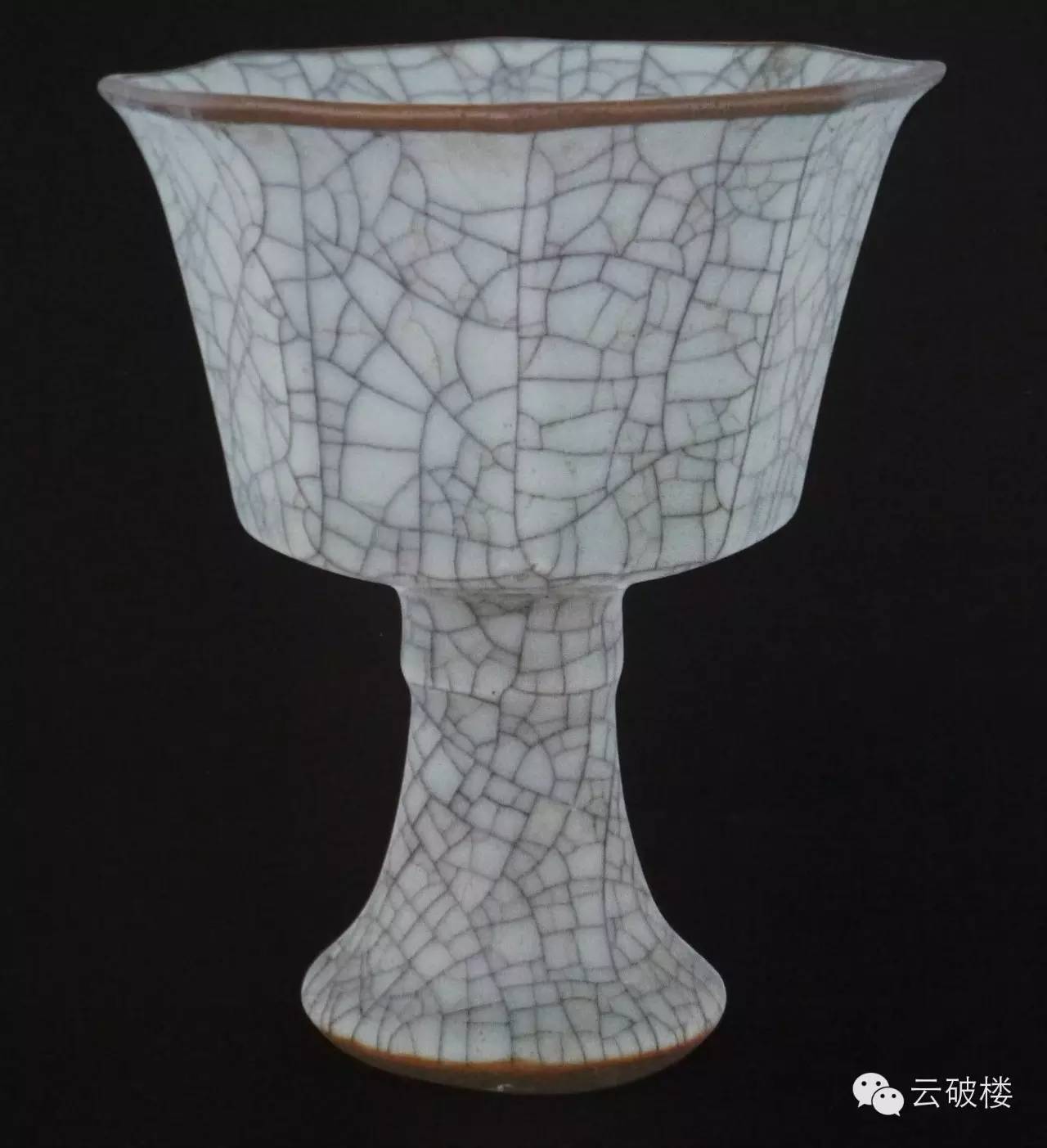

成化仿哥八方高足小杯,雍正早期仿哥,乃是以宫中成化藏品为摹本,台北故宫藏

成化仿哥斗笠小盏杯,雍正早期仿哥,乃是以宫中成化藏品为摹本,上海博物馆藏一对,源自清宫旧藏

那么唐英在仿铁骨哥窑一段,俱仿内发旧器之后,又有一段重要记述“一仿米色宋釉,系从景德镇东二十里,地名湘湖有故宋窑址,觅得瓦砾、因仿其色泽、款式”。这段文字,往往被很多学者忽略,其实它特别重要,它说明什么呢?

一、唐英显然对以明代仿哥作品来临摹清代版的官窑仿哥不是十分满意

二、唐英深入调查,寻找宋哥窑的遗址,在景德镇东二十里,地名湘湖,找到故宋窑址,并找到瓷片

三、再以景德镇湘湖宋窑址的材料,来仿制宋哥窑

南宋 哥窑高足杯 杯柄标本 杭州馒头山出土,唐英未到乾隆皇帝反复提及的“杭州”寻找宋哥窑标本,而竟在景德镇发现,究竟为何?

宋 米黄釉哥窑葵花口碟 北京故宫藏 为何杭州凤凰山老虎洞窑址未发现“传世哥窑”标本?而唐英竟在景德镇发现,究竟为何?

宋 米黄釉哥窑崇鱼耳炉 北京故宫藏 为何杭州凤凰山老虎洞窑址未发现“传世哥窑”标本?而唐英竟在景德镇发现,究竟为何?

宋 米黄釉哥窑小水注 JHM Collection “传世哥窑” 杭州 or 景德镇?

如果我们再延伸下去,是否说明,传世哥窑的窑址,景德镇湘湖宋窑址是否是其中一?还有,唐英时代,清宫里没有宋哥窑的收藏,或者,收藏的宋哥窑没有被辨认出来?

我们在传世的雍正仿哥窑作品里,有一部分,釉色、釉面的质感,确实和宋哥窑神似,而且一般,器底都是署“大清雍正年制”篆书款。这些作品,证实了,雍正时期,同时以明代仿哥作品和景德镇宋代哥窑标本,来作为仿古创新的母本。这些作品,把清代,从西方透视学、美学得到启示所设计的器物的线条,和仿宋的釉质釉色,完美的结合在一起,真正达到了“仿古创新”的历史巅峰。

雍正唐窑仿哥蒜头口兽耳尊,宋哥窑釉水与雍正官窑形制得完美结合,台北故宫藏

雍正唐窑仿“铁骨大观”撇口尊,宋哥窑釉水与雍正官窑形制得完美结合,台北故宫藏

雍正唐窑仿哥管耳瓶,宋哥窑釉水与雍正官窑形制得完美结合,大维德基金会藏

雍正唐窑仿哥瓜棱长颈瓶,宋哥窑釉水与雍正官窑形制得完美结合

Mrs Alfred Clark 旧藏,展于伦敦东方陶瓷学会Exhinbition of Ju and Kuan wares, Imperial wares of the Sung dynasty,related wares and derivatives of later date. OCS 1952

目前就收藏价值看,雍正官窑的那些仿宋釉色釉质,器型具有十八世纪创新特色,器物底署“大清雍正年制”篆书款的作品,价值是最高的。仅次于宋元哥窑。清三代一般的,延续成化风格的仿哥,特别是粉青釉,金丝铁线纹,口沿圈足涂铁水,亦有比较广的接受度。

雍正窑 粉青釉仿哥小券缸 JHM Collection

古瓷藏品标本书籍鉴拍一站式学习平台http://baocishuju.taobao.com,交流微信号:bcshuju

国内首家一站式古瓷精品资讯平台杂志,如有益请多分享转发!

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

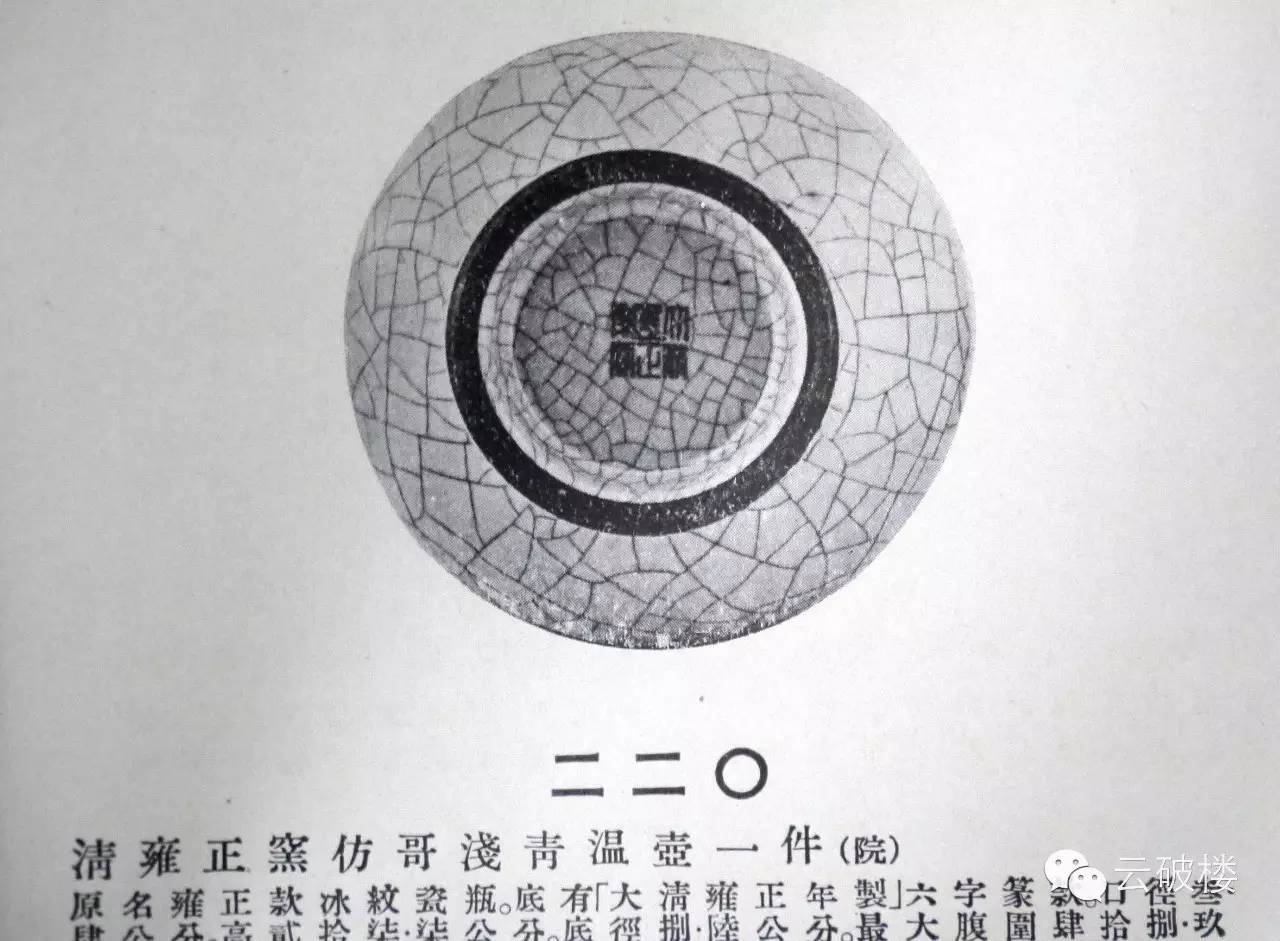

本文链接://www.cosmedna.com/article/122613153.html