接续前文《香妃进宫之七:容妃为什么会有哈达?从瓦剌到准噶尔汗国,争雄西域》。

容妃在历史上留下过标准画像吗?很遗憾,没有证据十分确凿的画像,虽然坊间流传有容妃画像。我们仅把手头已有的线索捋顺一下。

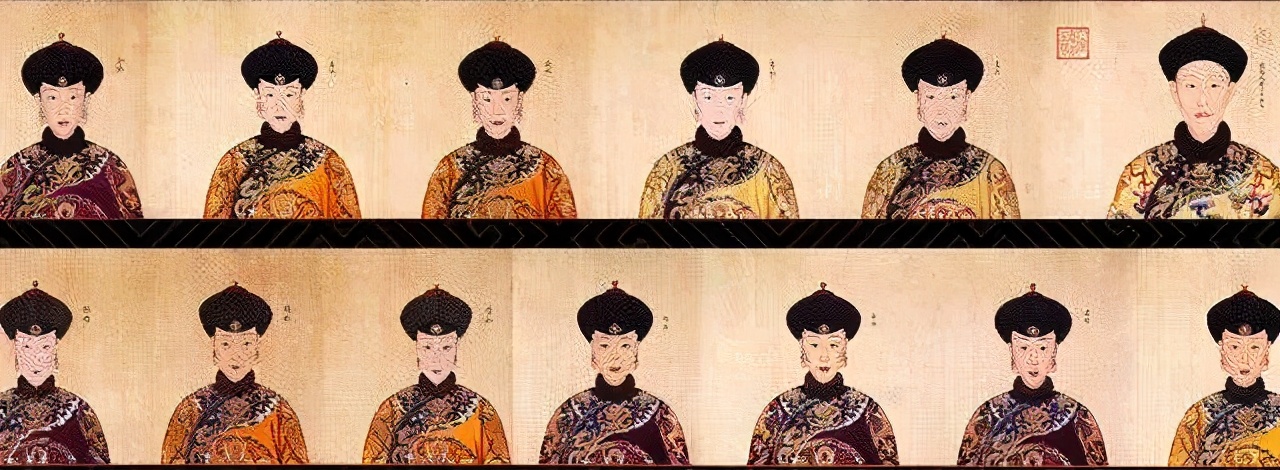

郎世宁所画的乾隆、乾隆帝后与11位妃子的在一起的画像《心写治平图》中没有容妃。

该图于1860年被英法联军从圆明园掠走,1969年入藏美国克利夫兰艺术博物馆。乾隆一生有41位配偶,图中女子分别为皇后(孝贤纯皇后)、贵妃、纯妃、嘉妃、令妃、舒妃、庆嫔、颖嫔、忻嫔、惇妃、顺妃和循嫔。图卷展出时的文字说明为:“乾隆元年(1736年)郎世宁等为乾隆皇帝和皇后、十一位妃嫔的画的像。其中皇帝、皇后为郎世宁所画,其余皆为郎世宁的弟子所绘,最后三人是宫廷画家续画的。”按这个说法,乾隆元年(1736年)时乾隆25岁,香妃没有进宫,没有她很正常。

另一幅图《威弧获鹿图》上有疑似香妃。此手卷描绘的是乾隆皇帝骑马在秋季的木兰围场狩猎的场景。画中乾隆身跨骏马、拉弓放矢,远处的奔鹿应声而倒,皇帝身旁的皇妃骑马紧紧追随侍奉,在关键时刻将一只只羽箭奉上。图中所绘乾隆形象正值壮年,举手投足强健有力;所绘皇妃年轻貌美,皮肤白皙,通过发式与衣服花纹及面部特征判断,图中所绘皇妃可能来自西域,也即传说中的香妃,但也仅仅是猜测。该图现藏故宫博物院。

1937年史学家孟森在《香妃考实》一文中提到曾有吴丰培在民国二三年间参观容妃墓,用照相机照下从守陵人那里看到的《容妃神像》,真假仍然不可明辨。该图是黑白照,比较模糊,现在从台湾传回来,目前市面上流行的其他彩色香妃个人画像都不太可能是真实的容妃像。

香妃(容妃)到底长什么样?万幸的是,有一门法医颅骨复原学……

继续谈西域史。

厄鲁特(也称卫拉特、额鲁特)四部有松散的议事机构“丘尔干”,丘尔干的首领是“达尔加”,也就是厄鲁特联盟的首领。从十六世纪中期起,和硕特部的博贝密尔咱开始称厄鲁特汗,其后的哈尼诺颜洪果尔、拜巴噶斯、顾实汗、鄂齐尔图汗均为厄鲁特四部之首。到十七世纪二、三十年代,准噶尔部哈喇忽剌力量不断增长,其子巴图尔珲台吉成为实际上的盟主。

《钦定外藩蒙古回部王公表传》载,“准噶尔族,姓绰罗斯,……系出额斯墨特达尔汉诺颜。”据帕拉斯《蒙古民族历史资料集》,十七世纪厄鲁特各部被喀尔喀赉湖尔汗击败,被迫称臣。其后,哈喇忽剌与赉湖尔汗堂兄弟、和托辉特部首领硕累乌巴什及其子俄木布额尔德尼打仗,互有胜负。和托辉特部(俄国称阿勒坦部)硕累乌巴什(俄国称阿勒坦汗)西占厄鲁特牧地,具有吉尔吉斯湖(蒙古西北部大湖盆地内的湖泊)、乌布萨湖(今蒙古最大的湖泊乌布苏湖,东北部属俄罗斯图瓦共和国)、贝克木河(今西伯利亚叶尼塞河上源)及萨彦岭(唐努乌梁海与西伯利亚界山,蒙古高原北沿)以南以北地区(包括唐努乌梁海),此时俄罗斯势力已经开始东侵,在俄罗斯使者不断挑唆下,和托辉特部不断与准格尔部发生战争。

天启元年(1621年),哈喇忽剌带领一子逃到鄂毕河支流球梅什河口筑城堡避难,另一部分迁往伊施姆河和托波尔河之间游牧。直到崇祯元年(1628年)至二年(1629年)战争后,厄鲁特部才迁回天山以北广大地区。哈喇忽剌时期是准噶尔部开始强大的时期。

万历四十四年(1616年)前后,在拜巴噶斯倡导下,厄鲁特各部开始信奉喇嘛教,承认西藏的达赖喇嘛为精神领袖,厄鲁特各部首领都派出一个儿子当朵内(贵族喇嘛),送往西藏学习。崇祯十年(1637年)前后和硕特部图鲁拜琥占据青海,到拉萨拜见达赖五世和班禅四世,被授予“顾实•丹增曲杰”(国师•教持法王),后灭康曲区白利土司。崇祯十五年(1642年),图鲁拜琥借维护黄教名义兴兵入藏杀藏巴汗,排挤红教,由达赖喇嘛建立噶丹颇章王朝,图鲁拜琥就是顾实汗。从此,厄鲁特各部“进藏熬茶”可以通过青海进入西藏,喇嘛教开始在厄鲁特部广泛传播。

崇祯七年(1634年)哈喇忽剌死,第二年达赖喇嘛授予其长子和多和沁以额尔德尼巴图尔珲台吉称号。此时国内情况已发生重大变化,后金打败察哈尔部林丹汗,察哈尔部、喀喇沁部、土默特部和鄂尔多斯部先后向后金臣服。崇祯九年(1636年)后金皇太极在盛京(今辽宁沈阳)继位,改国号为“清”,漠南蒙古16个部49个领主向皇太极奉上“博克达•彻辰汗”称号,喀尔喀、厄鲁特各部开始与清朝发生联系。

巴图尔珲台吉开始成为厄鲁特各部中的最强者。在激烈的部落间斗争中,十七世纪三十年代,土尔扈特部和鄂尔勒克与和硕特、杜尔伯特部一部分共5万帐远徙额济勒河(伏尔加河)下游游牧;和硕特部和土尔扈特一部分在顾实汗带领下,远徙青海、西藏,其一部分到达西套(贺兰山以西,河西走廊以北地区,因在河套之西,故名),成为阿拉善额鲁特始祖。

此时俄罗斯开始南侵。在内外激烈矛盾中,厄鲁特各部决定联合起来。崇祯十三年(1640年)九月,在巴图尔珲台吉和札萨克图汗努力下,在塔尔哈巴台(今新疆塔城)召开喀尔喀、厄鲁特各部大会,土尔扈特部和鄂尔勒克也不远万里前来参加,组成了新的同盟,制定了著名的“察津•必扯克”(法规),即《1640年喀尔喀额鲁特法典》,共121条,相当于喀尔喀蒙古族和厄鲁特蒙古族各部的民法、刑法和刑事诉讼法等。通过这部法典,喀尔喀与厄鲁特建立了共同抵御外敌的同盟。

该法典规定喇嘛教为蒙古各部信仰的宗教,对萨满教作出种种限制,影响了蒙古族后来的文化发展。该法典第九条规定:“十人中必有一人献身于佛,但此人的亲戚可用牲畜赎回献身者,是王公则出牲畜五头,是平民则出牲畜三头。”请大家记住,蒙古人每家都要有人出家当喇嘛的规定始自这部法典,而不是清朝统治者拍脑袋的发明。

顺治三年(1646年),厄鲁特各部以顾实汗为首包括巴图尔珲台吉在内的22名首领联名向清朝表贡,清朝赐以甲胄弓矢,命其统辖诸部,开始了清朝对厄鲁特各部的主权管辖关系。此前是通贡关系。顺治七年(1650年),巴图尔珲台吉遣使入贡清朝。顺治十年(1653年),清朝诏封顾实汗为“遵文行义敏慧顾实汗” 。

在巴图尔珲台吉时期,由咱雅班第达(和硕特部巴拜汗第五子,藏传佛教高僧)创制了托忒文(又称卫拉特文),他和他的学生在顺治到康熙初年翻译了200多部著作,包括《金光明经》《贤劫经》《明鉴》和《四部医典》等,记录了英雄史诗《江格尔》。汉族文化也通过托忒文文献传入厄鲁特各部。

巴图尔珲台吉把一个女儿嫁给和硕特部鄂齐尔图汗,他娶了土尔扈特部和鄂尔勒克之女为妻,把另一个女儿嫁给和鄂尔勒克之孙朋楚克(阿玉奇汗之父)。1644年沙俄企图挑拨巴图尔珲台吉攻打土尔扈特部,遭到坚决拒绝。

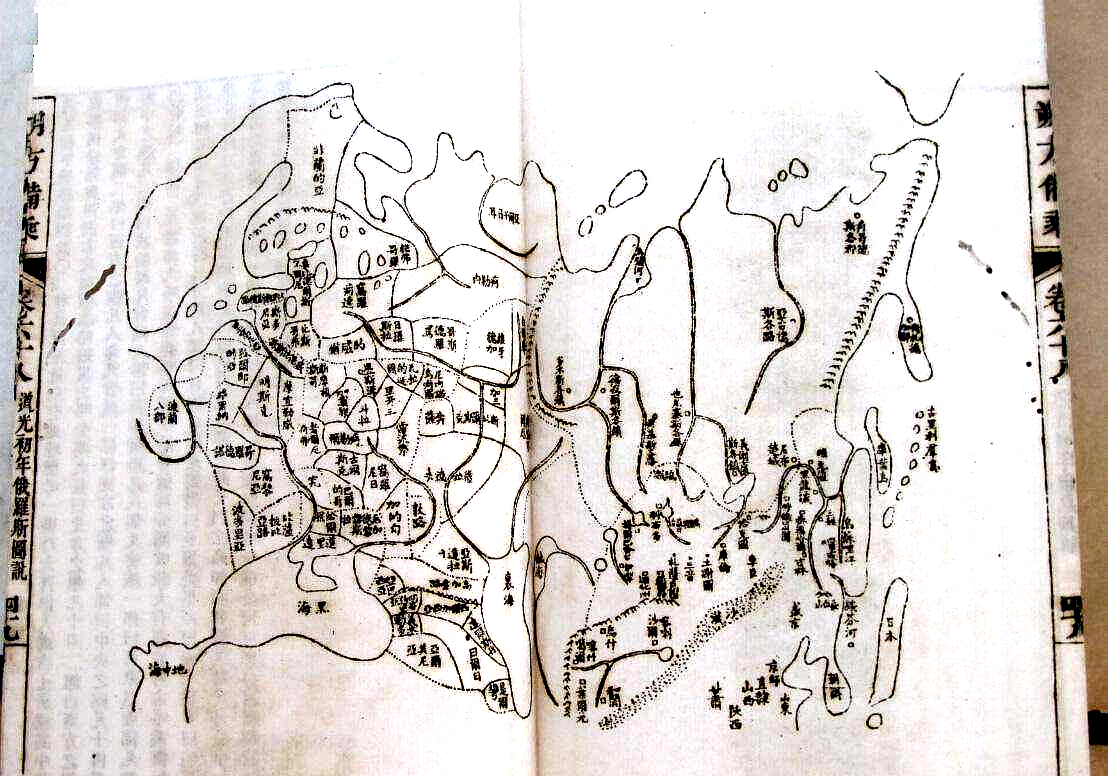

崇祯十六年(1643年)派到巴图尔珲台吉处的俄罗斯使臣伊林报道了塔尔哈巴台附近的和布克赛尔(今新疆伊犁州塔城地区和布克赛尔蒙古自治县)建立了喇嘛庙,并把布哈拉农民迁到那里耕种。布哈拉农民指定居在塔里木盆地及周围的维吾尔人。巴图尔珲台吉统治下的准噶尔部农业、手工业、畜牧业都很发达,准噶尔部逐渐成为厄鲁特各部的政治中心,清代何秋涛所著中国第一部论述中俄关系的《朔方备乘》说,“四部虽各有牧地,而皆以伊犁地为会宗地。”

准噶尔部强大以后,开始与哈萨克、柯尔克孜、诺盖等族开始发生一系列冲突,并逐渐占据上风。经过多次战斗后,到顺治九年(1652)年,哈萨克等部开始臣服于巴图尔珲台吉。

巴图尔珲台吉一大贡献是坚决反对沙俄的东侵与扩张。沙俄在万历三十二年(1604年)才听说“卡尔梅克人”卡,尔梅克人是欧洲人对厄鲁特蒙古人、元代斡亦剌人,明代瓦剌人的称呼,他们当时向明朝进贡。沙俄侵入塔拉地区,准噶尔人向俄国殖民者明确指出:巴拉宾斯克人和塔拉附近的其他突厥人早就是准噶尔部的属民。万历三十四年(1606年),准噶尔部派军队进入这一地区。俄国人组织哥萨克进攻并未成功。

万历三十五年(1607年),被沙俄打败的西伯利亚汗国(钦察汗国分裂出来的四个汗国之一,占有托波尔河、额尔齐斯河与鄂毕河间广大地区)库成汗联合厄鲁特蒙古抵抗沙俄侵略军。自此以后沙俄不断派使节企图说服厄鲁特“归顺”沙俄政府,厄鲁特各部坚决予以拒绝。沙俄不断蚕食准噶尔牧地,在准噶尔牧地先后建立托木斯克、库兹涅茨克、叶尼塞斯克、克拉斯诺亚尔斯克、伊利姆斯克、雅库茨克等军事要塞。巴图尔珲台吉多次对沙俄进行了反击。崇祯七年(1634年),准噶尔人民包围到亚梅什湖(今哈萨克巴甫洛达尔南,额尔齐斯河中游左岸)掠夺的沙俄人员,围困塔拉,进攻秋明。顺治六年(1649年)巴图尔珲台吉组织进攻了托木斯克县。顺治九年(1652年)沙俄侵略萨彦岭地区,返回时被当地人民反击,被托木河(鄂毕河上游的一条河流)沿岸的准噶尔部属民帖良古惕(多览葛,原铁勒诸部之一)人全歼。

但是,顺治十年(1653年)巴图尔珲台吉去世后,沙俄又加强了对和硕特部和托辉特部的挑拨康熙三年(1664年)巴图尔珲台吉第5子僧格继任准噶尔部首领,他一方面加强与清朝联系,在康熙六年(1667年)和康熙八年(1669年)都遣使进贡,受到清政府嘉奖,另一方面继续抗击沙俄侵略。僧格多次驱逐企图威逼利诱他归顺沙俄的特使,康熙六年(1667年)五月他带4000余人包围克拉斯诺亚尔斯克,要求释放被沙俄劫持的吉尔吉斯人。

康熙九年(1670年)底,僧格死于同父异母兄车臣台吉和卓特巴巴图尔的谋害中。沙俄又认为有机可乘,这回他们达到了一定目的。因为那个历史上的分裂分子噶尔丹登场了。

这个人我不愿多说。这篇文章和上一篇文章之间之所以拖那么久,就是因为我不想写这个民族分裂分子。现在只要提到准噶尔汗国,基本上铺天盖地讲噶尔丹,他被塑造为所谓“英雄”,这个所谓的英雄背弃了巴图尔珲台吉与僧格珲台吉对清朝的归顺和对沙俄侵略者的反抗,在厄鲁特已经全部归顺清朝几十年并接受封赏与任命后还企图自立,攻击同盟喀尔喀蒙古,引入仇敌沙俄豺狼与清朝作对,与历史上的各种叛国贼实际上没有什么本质区别。清朝历康雍乾三代才剿灭准噶尔叛匪,收复西域。由于噶尔丹的悖逆行动,使清朝不能集中精力对付东侵的沙俄,丢掉了贝加尔湖及外兴安岭以北大量中国固有领土,在收复准噶尔部后,清朝已经没有精力收容前来投靠的哈萨克、布鲁特(柯尔克孜)等部,眼睁睁看着这些地方和人民落入沙俄之手。可以说,晚清丢掉外东北、外西北等地,不能收复浩罕,造成大小和卓及其后裔多次在新疆叛乱,使很多新疆人民生灵涂炭,与噶尔丹长期割据造成的隐患有莫大关系。

有人说,准噶尔汗国与清朝在主权上是平起平坐关系,请大家看一看顾实汗带领包括巴图尔珲台吉等各部首领是什么时候归顺清朝的再说。一旦你成为中国的一部分,再谋求独立为政就是分裂,这个没有什么好辩解的。我们看美国这种合众国体制的国家的南北战争就知道了,任何像样的大国在国力充裕的时候都是不允许分裂的。

关于噶尔丹,我就抄点他的简历,他与清朝之间的战争不再详细描述。绰罗斯•噶尔丹,厄鲁特蒙古准噶尔部首领巴图尔珲台吉第六子,是17世纪厄鲁特蒙古准噶尔汗国大汗,自号博硕克图汗,也先后裔。噶尔丹幼年在西藏学佛法。康熙九年(1670年),其兄僧格珲台吉被杀,噶尔丹自西藏返回,击败政敌,成为准噶尔部珲台吉。噶尔丹积极向外扩张,先后击败和硕特部,征服哈萨克、灭叶尔羌汗国,称雄西域。康熙二十七年(1688年),噶尔丹进攻喀尔喀蒙古土谢图汗部,威逼北京。康熙三十六年(1697年),康熙发动第三次征讨噶尔丹,噶尔丹死于科布多。

噶尔丹一生兼有多重身份,既是僧俗领袖又是蒙古民族历史人物,影响深远而复杂,评价亦存争议。 康熙十五年(1676年)和康熙十七年(1678年)噶尔丹以《噶尔丹洪台吉旨令(敕令)》对《1640年喀尔喀额鲁特法典》进行了两次补充。噶尔丹对蒙古各部统一,促进蒙古社会向前发展,统一西域和蒙古草原,为清朝的大统一打下了一定基础,但在相当程度上又对这些地区的经济文化起了严重破坏作用。

17世纪70年代早期,噶尔丹对沙俄秉持对抗政策。17世纪70年代后期,噶尔丹对沙俄的态度转向以合作为主,噶尔丹向俄国主动靠拢、寻求结盟的政策日趋明显,康熙十年(1671年)到康熙二十四年(1685年),噶尔丹差不多毎年都要派使团带大量礼物到西伯利亚各大城市和莫斯科进行游说。

康熙十年(1671年)至康熙二十六年(1687年),噶尔丹积极改善与清朝关系,屡遣使团到清朝访问、贸易并争取康熙对自己的承认和支持,清政府也做出积极回应,对准噶尔采取“优待”、“笼络”的政策;康熙二十七年 (1688年)噶尔丹进攻喀尔喀蒙古;康熙二十七年(1688年)至康熙三十六年(1697年),双方关系以军事冲突为主。噶尔丹的失败,从根本上说,他的行动违背了我国多民族国家走向统一与巩固的历史潮流,噶尔丹是一个悲剧性的历史人物。

下面,我们主要讲一下,噶尔丹的准噶尔汗国是如何吞并叶尔羌汗国的。

康熙十七年(1678年),噶尔丹企图进攻甘肃,因清朝防范严密不得不撤兵,但向甘州(进甘肃省张掖市)居住的撒里维吾尔儿人(裕固族)征收硫磺、倭铅(锌)等贡赋。康熙十八年(1679年),噶尔丹领兵三万占领了哈密、吐鲁番。此后,噶尔丹决定侵占天山南路,吞并“回部”。

这时叶尔羌汗国的大汗势力已经衰弱,和卓势力开始强大。和卓最早是宗教势力代表,为抢夺世俗利益,分为黑山派和白山派。这里面的区别与他们之间的斗争我们到下一章节再谈。

叶尔羌汗国伊思玛业勒汗支持黑山派,把白山派首领和卓伊达雅图勒拉从喀什噶尔驱逐出去。和卓伊达雅图勒拉在中亚流浪十年,最后由克什米尔到达西藏,巴结上达赖喇嘛,后来拿着达赖喇嘛要噶尔丹派军队支持他的信到伊犁,投奔噶尔丹。这件事的神奇之处在于,和卓伊达雅图勒拉是伊斯兰教首领,居然能说服喇嘛教的达赖支持他!

康熙十九年(1680年),噶尔丹派12万军队经阿克苏、乌什等地向喀什噶尔、叶尔羌进军。叶尔羌将领伊瓦玆伯克在守城战斗中阵亡,准噶尔军队在当地白山派教徒响应下占领叶尔羌,征服了南疆地区。

噶尔丹扶持和卓伊达雅图勒拉为叶尔羌国汗,称阿帕克和卓,意为“世界之王”。阿帕克和卓的儿子亚赫亚执掌喀什噶尔。噶尔丹把伊思玛业勒及其家属囚禁于伊犁。

噶尔丹对维吾尔人民进行了残酷统治,他让阿帕克和卓每年大量贡赋,以满足对外扩张需要。准噶尔贵族派收税官吏完卜(官职名)带着全副武装的甲兵到各地收税,所到之处,抢掠牲畜、奸淫妇女,稍不如意即肆行残杀,喀什噶尔、叶尔羌、阿克苏、和阗四大收税官大量掳掠维吾尔人民的银钱、良马、妇女、鸟枪等,往往在税负以外额外多收。

康熙十六年(1677年),噶尔丹袭杀鄂齐尔图车臣汗,遣使献俘,进贡所获刀弓,遭到康熙拒绝。康熙十八年(1679年),噶尔丹借哒赖喇嘛之名,自称博硕克图汗,献锁子甲、鸟枪、马、驼、貂皮等物,请求清朝承认,康熙收下贡品,但以擅自称汗号为由不予承认。当时清朝忙于平定“三藩之乱”,也没有进行追究。

噶尔丹自称汗以后不再对清朝正常贡赋,只是在需要时以厄鲁特诸部首领名义“奉表入贡”,已经开始自大。

噶尔丹与清政府反目以后,掀起了十年战乱,波及整个喀尔喀地区、内蒙古和新疆大部分地区,给各族人民带来深重灾难。

噶尔丹死后,僧格之子策妄阿拉布坦成为准噶尔汗,与清朝改善关系,但企图抢占青海被清朝劝阻。其后吞并土尔扈特部15000户,康熙三十七年(1698年)、三十八年(1699年)出兵哈萨克,占领锡尔河下游(今哈萨克斯坦境内),准噶尔汗国进入全盛时期。但策妄阿拉布坦把焉耆西北的珠勒都斯谷地的维吾尔人农田霸占改为牧场。策妄阿拉布坦去世后是噶尔丹策零为汗,他们都曾经强迫许多维吾尔农民迁居到伊犁耕种,客观上开发了伊犁河流域。康熙五十五年(1716年)准噶尔部俘虏了瑞典军官列纳特等人,学会了制呢绒工艺。列纳特还帮助改进了往熔炉输送铁矿石的作法,帮助制造了15门四磅炮,5门小口径炮,20门十磅炮。两汗统治期间与清朝进行了大量贸易活动。

但准噶尔汗国内部对人民横征暴敛,刑罚和民族压迫极重,例如哈密原有十堡,人口稠密,到清军收复时只剩下五堡。准噶尔汗国内很多人被卖为奴隶,每年许多人逃到内地,如康熙六十年(1721年)就有回部500人要求内附清朝,雍正三年(1725年)罗卜诺尔的固尔班一次就带了1000多人内附清朝。清朝政府很重视这些人带来的准噶尔内部情报,并妥善安置了他们,对有官职者给予更多奖励。

准噶尔汗国对维吾尔人推行“人质制”,许多白山派和黑山派首领都被拘留在伊犁,有的甚至囚禁在地牢里。直到清军到来才解救他们回家,包括后来造反的大小和卓就是清军从准噶尔统治者手中解救出来的人质。

康熙五十六年(1717年),策妄阿拉布坦派台吉大策凌敦多布率6000军,从伊犁河谷出发,经过和田,攻占拉萨,杀害拉藏汗,在卫藏建立统治。康熙五十七年(1718年),清朝自四川出兵西藏,被大策凌敦多布击败。康熙五十九年(1720年),清朝再度出兵,以大将军王胤禵为抚远大将军统领各军,年羹尧为四川总督负责后勤保障,三路发兵。10月16日,大策凌敦多布兵败逃走,剩下残兵败将4、500人返回准噶尔,清朝恢复了对西藏的统治。之后,清朝向准噶尔本土发动了攻势,一度占领乌鲁木齐,不久因康熙去世而撤回。雍正元年(1723年),策妄阿拉布坦支持罗卜藏丹津在青海发动叛乱,不久被清朝平定。雍正三年(1725年),雍正同策妄阿拉布坦议和,划分了边界,并商定互相贸易。

雍正八年(1730年)冬,噶尔丹策零遣宰桑玛木特率兵二万,掠科舍图卡伦。次年六月,令大小策凌敦多布集重兵于额尔齐斯河源,诱傅尔丹来攻,大败清军于和通淖尔附近。这是清军与准噶尔战斗中损失最大的一次战役,延缓了清朝对准噶尔部的统一战争。乾隆四年(1739年),噶尔丹策零与清朝议定准噶尔、喀尔喀二部牧界:循布延图河,南以博尔济、昂吉勒图、乌克克岭等处为界,北以孙多尔库奎、多尔辉库奎、至哈尔奇喇、博木哈喇等处为界。

乾隆十年(1745年),噶尔丹策零于九月在伊犁染瘟疫去世。之后,次子策妄多尔济那木扎尔和长子喇嘛达尔扎争位。阿睦尔撒纳、达瓦齐欲立策妄达什。次年,喇嘛达尔扎遣赛音伯勒克、讷默库济尔噶尔领兵击阿睦尔撒纳,追至哈萨克,无功而返。修书遣使照会俄国政府,重申俄国要将建造在额尔齐斯河和鄂毕河上游要塞全部拆除。为取得清朝政府庇护和支持,在位期间,喇嘛达尔扎多次遣使进京纳贡,并于肃州互市,乾隆十七年(1752年)十一月被阿睦尔撒纳射杀于伊犁。

绰罗斯•达瓦齐是大策凌敦多布之孙。噶尔丹策零去世后,在噶尔丹策零女婿阿睦尔撒纳的拥护和支持下,自立为准噶尔部大汗。阿睦尔撒纳后来割据新疆伊犁独立,达瓦齐非常不满,发兵将其击败,阿睦尔撒纳被迫逃到清朝求乾隆庇佑。

乾隆二十年(1755年),乾隆根据内附人员提供的信息得知准噶尔汗国内部大乱,决定发起统一战争。乾隆派大军由阿睦尔撒纳指引西征准噶尔部。清军在“格登山战役”中歼灭了准噶尔部军队主力,不久俘获绰罗斯•达瓦齐,押解至北京。强盛数世纪的准噶尔汗国彻底灭亡,也标志着蒙古贵族及其后裔在天山南北地区长达五百余年的统治完全结束。

乾隆三十九年(1774年),乾隆册封副都统内务府总管和尔经额之女喜塔腊氏为皇子嘉亲王永琰福晋,大赦天下,清朝释放达瓦齐,授封为准噶尔亲王,并把宗室女子嫁给他,达瓦齐后在北京去世。

下一章节我们就要讲到和卓对新疆历史的深远影响。

未完待续。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/991821331.html