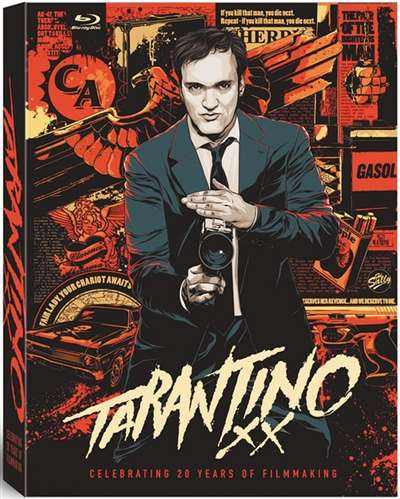

一提到昆汀·瓦伦提诺,大家首先映入脑海的就是话痨、暴力、恋足癖。作为一名可以在影史占据一席之地的导演,这样怪异的标签再加上其作品的成功(或者说饱受争议)也足以让人嗅到昆汀身上的天才和危险的气息。

所谓暴力美学通俗来讲,就是将暴力的动作场面仪式化、诗意化。即创作者运用后现代的摄影和构图手法将电影中的血腥、暴力的场面符号化,进而给一段本该引起极度不适的片段赋予必要的审美内核。

不同于迈克尔贝(参考《变形金刚》系列)的越炸越开花,昆汀痴迷于将本该宏大甚至被评级的暴力场面细致化,并通过巧妙地镜头穿插和构图配比让观众自主想象本该被完整呈现出来的血溅当场。

比如《低俗小说》中有一场女主被一根手臂一样粗的针管(强心剂)扎进胸口,但看过这段场景的人却只会发笑而不会转头回避。

再比如今天要说的这部《八恶人》,绞刑人和马夫OB喝下有毒的咖啡后,两人吐了好几个回合的血,让观众不由自主地产生一种他们在比赛吗?的错觉,进而将一场血腥不适的戏码上升到诡谲、幽默的高度。

而所谓话痨就是指,昆汀痴迷于大篇幅的对话,让人哪怕不看画面也能把一部电影的大意看得八九不离十。但结合昆汀的暴力美学,你会发现昆汀和冯小刚前几年连拍的贺岁喜剧的不同之处——不认真观看昆汀的电影,简直是对不起自己。

但今天这篇文章要说的是《八恶人》创作背后的故事以及故事中的恶究竟剑指何处,也就是说,读完这篇文章,也许你会看到一部不一样的《八恶人》。

被提前泄露的剧本和公开发行

2014年1月,昆汀宣布新作即将开机。彼时的他刚刚完成《八恶人》的第一版剧本并着手挑选演员。但同月底,也就是距离昆汀告知天下还不到一个月的时间,《八恶人》的第一版剧本就被泄露至民间并被广泛传阅。

2014年的4月24日,诉讼无果且气急败坏的昆汀决定放弃《八恶人》的拍摄工作并一意孤行地在洛杉矶公开举行《八恶人》的剧本朗诵会(这个词在当时让所有人忍俊不禁,全然忽略掉昆汀的个人感受,和他擅长的暴力美学有异曲同工之妙),并邀请和等一众老戏骨前来助阵。

据说当年那场剧本发布会的票价高达200美元,但也瞬间售空。而不许录音、没有直播、禁带手机等规定也一直被那些去到现场的人津津乐道。

与此同时,不甘心的昆汀也开始了《八恶人》第二版剧本的写作工作。

2015年1月24日,《八恶人》对外宣布正式开机,并定档于2015圣诞节前后公开上映。但是就在上映前几天,也就是2015年的12月22日,《八恶人》的DVD版本在互联网上被疯狂传播,当天的下载次数就超过了56万次。

而《八恶人》在美国本土上映一个月后的票房仅为5000多万美元,对比当年上映两周票房就突破8000万美元的,简直让人无语凝噎。

这件事前前后后的一波三折以及狗血反转让这部《八恶人》在民间的口碑呈现两极分化之势,这就引出了接下来要说的内容,也就是昆汀花大价钱采用的古董级70mm胶片。因为这部电影的画面实在是教科书级别的不容错过,但这样疯狂地被提前泄露却导致这部电影的院线放映不被大众买单。

而从电影叙事和画面配比的角度来说,这部电影如果不用2.76:1的宽银幕观看,很多细节就会莫名消失,进而对《八恶人》的观影体验带来覆灭级的影响。

极尽奢侈、完美无瑕的70mm胶片

整部电影都是由70毫米Ultra Panavision胶片摄影机拍摄,其银幕比例为罕见且效果惊人的2.76:1。而纵观电影史,用这款摄影机拍摄全片的电影作品加一起也只有9部而已,其中包括观众熟知的和。而在《八恶人》之前,最后一部如此奢侈的制作就是1968年的了。

究竟70mm的胶片和2.76:1的比例有何魔力,又为何说它是奢侈的呢?这就需要插播一小段有关电影胶片的基础知识。

电影胶片大体分为8mm、16mm、35mm、65mm和70mm,简单来说,胶片宽度越大,图像的尺寸和分辨率也就越高。

目前主流的胶片摄影机启用35mm的胶片居多,分辨率为22×12.4mm。而使用70mm的胶片拍摄电影在1950-1980年代是十分流行的。

但客观地说,70mm胶片拍摄具有常人难以想象的局限性。从拍摄到放映,对设备和操作技巧的要求都非常高,当然这也是70mm胶片难以普及的原因之一。而且成本过于昂贵也是少有电影选择全片拍摄使用它的重要原因,以至于当代很多导演会选择用35mm的胶片拍摄,后期放大到70mm冲印并放映。

《八恶人》全片都是以Ultra Panavision 70宽银幕摄影系统拍摄,该系统透过变形镜头的拍摄,将70mm的影像记录到65mm的底片上再通过冲印还原成70mm。这样的成片效果特别具有史诗级的恢弘气势,并会给以电影色彩以及人物微表情十分高的还原程度。

前面有说到,用这种胶片拍摄出来的画面极具气势,但结合《八恶人》全片80%的狭小马车和木屋内的故事场景来看,昆汀起初选用70mm胶片拍摄便遭到了不少质疑。

针对质疑,昆汀这样解释:

70mm可以让观众更亲近人物,尤其是在特写镜头里。我认为大片幅底片创造的影像,可以把人带进那个环境,甚至感觉你就是其中一个人物。

话句话来说,正因《八恶人》的场景是一个狭小空间,故而宽大的荧幕和极强的画面包容性能使昆汀游刃有余地在大银幕上制造更紧张也更亲密的视觉效果和观影体验。

所谓八恶人,除却人性,还有国家的恶、时代的恶以及战争的恶

乍看《八恶人》是在展现八个人的邪恶和仇恨以及各自为政的内心,但细究过后你会发现:这八个人背后都能找到国家、时代和战争之恶的根源。

首先说一下电影的赏金猎人。

顾名思义,赏金猎人是猎杀犯罪之人后用人头或尸体领取赏金的人。当年的美国就是为了弥补司法力量的不足进而利用这种人(或者说这种制度)去追捕一直无法捉拿归案的凶犯。虽然一纸来自官方的文书或许可以在一定程度上防止赏金猎人公报私仇甚至滥杀无辜,但不论死活,只要可认的要求也变相授权一个不具备裁决权的人对另一个人执行死刑。

由此可见,当时的美国仅仅为了保证所谓的司法正义就堂而皇之的将整天宣之于口的人权弃如敝履——只看结果,不问手段,这是制度的罪,也是国家的恶。

电影中掀起这场腥风血雨的源头——黛西•多摩格是八个恶人中唯一的女性,身负多条命案并被惯以欣赏猎物被绞死的绞刑人捉住。

电影当中针对是否该对一个女人处以极刑展开了较为激烈(针对其他几场对话而言)的争论,并有人一语道破:

除非你发明了女人没法用的枪,否则能绞死男人也就得绞死女人。

从某种意义上来说,不加以区别对待的如机械般重复平等的执法,其实也是一种恶。延伸至近几年发生的寻仇报复等大案后民间自动请愿便可以一窥端倪。

还有贯穿电影始末的南北战争。

其实刨除圣人光环并客观阅读美国历史后不难发现,解放黑人并非初衷而是借口,也就是说,当战争一触即发的时候,一个名正言顺并弄不好会千古留名的以战之名会让这场战争被人为冠以很多人文道德等高大上的色彩。当老将军被指责其当年大肆洗劫黑人城镇的行径时,老将军的回应十分耐人寻味:

只有黑人害怕的时候,白人才会安全。

从黑白之间的剑拔弩张不难看出,他们之间充满着不可调和的仇恨,这种仇恨可以追溯到在自始至终都没有在美国这片土地得到相同且平等的公民权一事。换言之,造成这种莫须有仇恨的根源还是国家。而在矛盾冲突持续升级的时候,那个自称是莫布雷的人幽幽的一句话不得不引起观众的注意:

美国人不习惯让无条件投降这种小事阻碍一场完美的战争。

但是从结果来看,显然有条件的妥协为南北战争埋下了不容忽视的祸根。但治标不治本,黑人和白人之间的仇恨以及互相鄙视仍没有被消除,甚至还被变相地升级放大。

还有一个人很值得考究,那就是一直躲在地窖里最后刚露出半个脑袋就被爆头的第八个恶人。

他带着三个手下血洗珍妮的杂货店,并开枪打烂了唯一黑人的老二,还被据说几里地外的红岩镇有几十个弟兄正在等着他们。

显然这一说法的可信度并不高,因为珍妮的杂货店清楚明白地写着狗和墨西哥人不许入内,这就从另一角度阐释出墨西哥人被边缘化这一历史事实。而且被他爆蛋的人不管真假,在开枪打死老将军前的那一番说辞着实让人感到愤懑。故而这第八个恶人(也是死得最惨最干脆的一个)如同其他七位一样,让人爱不动,但也恨不起来。

当然这种情感的根源不仅仅来源于他和女主之间的姐弟之情,更来自他们在这片土地受到的不公平待遇。

而纵观《八恶人》全片,整部电影也完美巧妙地通过历史、人性的穿插和对比,深刻诠释出那句没有善恶,只有选择。

写在最后

关于昆汀和《八恶人》还有一个很有意思的现象,在今天文章的最后简单说下。结合昆汀所有作品来看,他的每一部作品中的恶人其实都带有一定的政治色彩和历史背景。

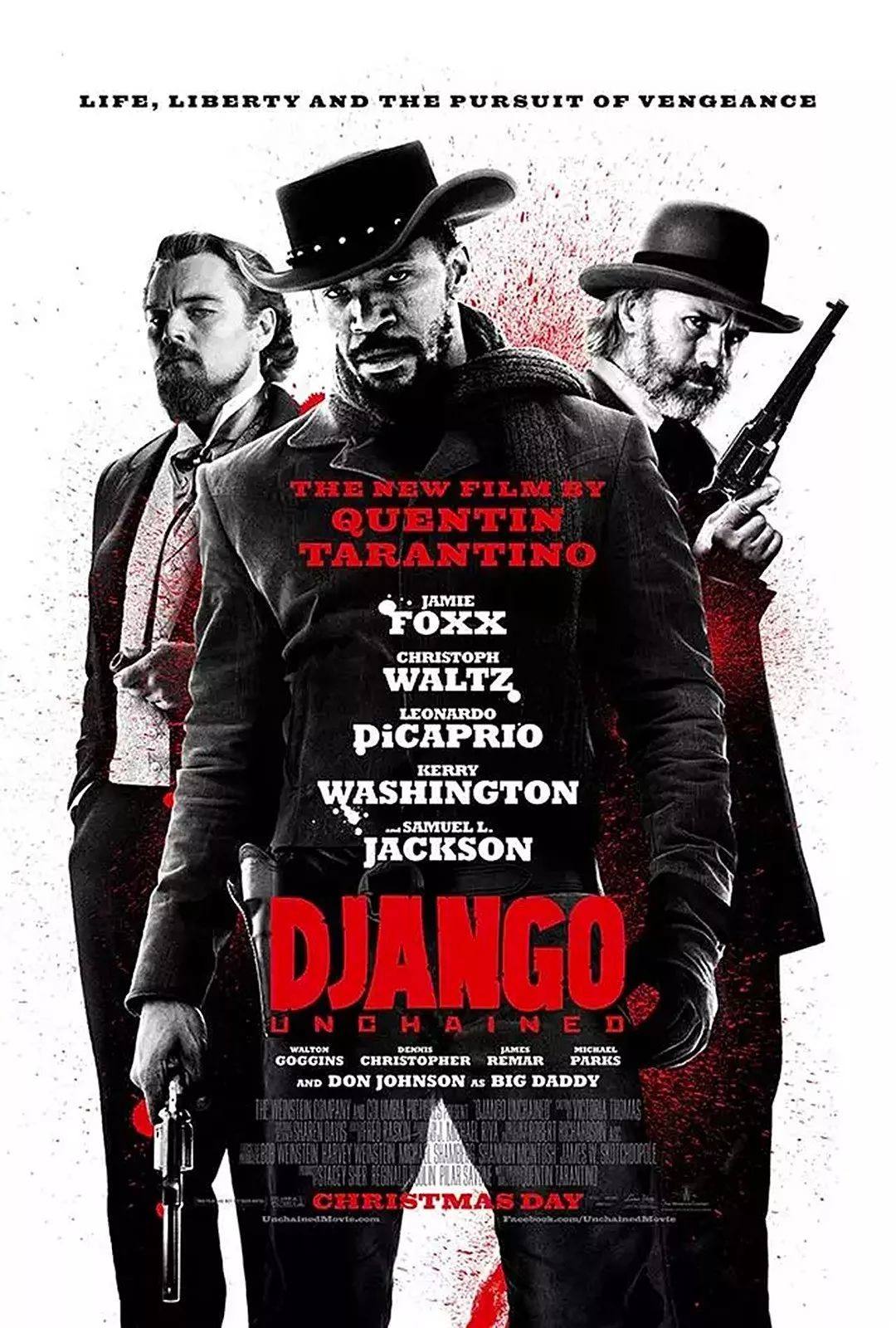

比如《被解救的姜戈》中的邪恶农场主卡尔文·坎迪、《无耻混蛋》中的犹太猎人汉斯·兰达和混蛋头子奥尔多、《危险关系》中的军火贩子罗比等等。

这些人没有一个不是在时代、国家或特殊经历的推动下被迫变坏。这也从侧面反映出昆汀另类的人文关怀和历史诘问。

还有文章前面写的有关《八恶人》剧本和胶片的内容,也会对更好地理解这部电影甚至了解昆汀作为导演的追求产生一定的了解。

对于以技术为核心的《八恶人》来说,背后的故事以及电影更深层次的立意,可能远比电影情节本身更加精彩。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/989493496.html