人有五福,《尚书·洪范》写道,一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸(喜)好德,五曰考终命(长寿善终)。善终,可以说是人们自古以来的终极追求。袁绍、袁术往上的四世里有五位位列三公,这其中就有两位死于非命。

居高位而善终的难度之大,可见一斑。

即便不提东汉,到了近代,也有身居高位难以善终的人,他就是袁世凯。

1915年12月12日,袁世凯宣布接受帝位,推翻共和复辟帝制,改中华民国为“中华帝国”。在登基前,袁世凯伤了脑筋。作为新朝代的新皇帝登基,常规做法就是彰显血统高贵,祖上名门辈出,然后追封。

可袁世凯觉得自己的祖宗不够阔啊,袁家自己宗庙里认得一世祖是袁术和袁绍,但袁术死的时候一败涂地,袁绍死于官渡惨败,这样的祖宗让袁世凯觉得上不了台面。于是乎有人投其所好拿出了一本伪造明刻的《袁氏世系》,编好了从东汉袁安,到明末袁崇焕的谱系交给了袁世凯。

(袁世凯像 来源百度百科)

袁世凯“龙”心大悦。

然而结果大家也都知道,认祖庇护不了袁世凯,做了短短八十三天皇帝的他在众叛亲离中一命呜呼,不得善终。

扯得远了,咱们还是聊回袁安。

一部东汉宫廷史,差不多有半部都是外戚与宦官的斗争史。袁安举孝廉入仕,历经三帝,并以三公之位辅佐其二,还能在激烈的权力斗争中得以善终,这就不免令人心生钦佩。

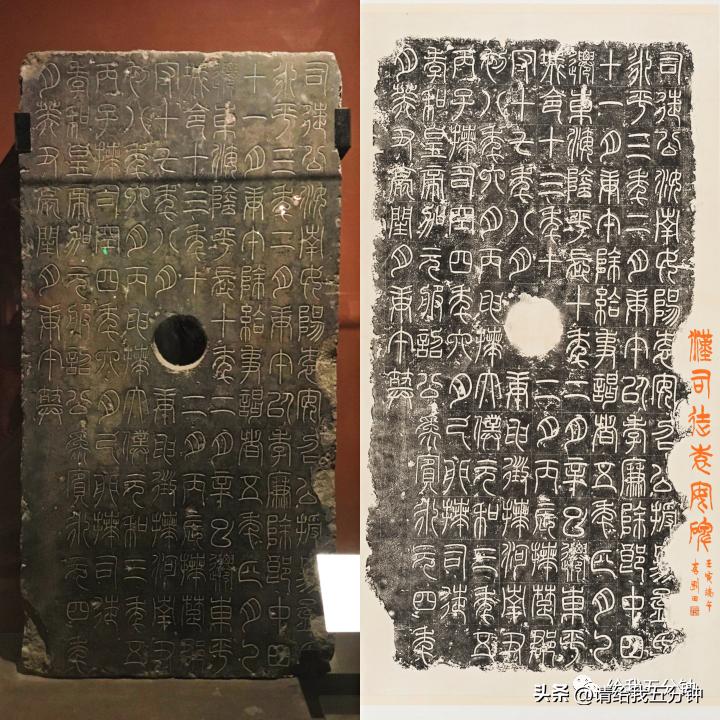

(袁安碑与拓片 碑刻现藏于河南省博物院)

南朝·宋刘义庆(403-444)的《幽明录》有一则关于袁安的故事:

“袁安的父亲死了,他的母亲让袁安带着鸡和酒去卜问怎么选择墓地。途中他碰到三个书生,问袁安干什么去,袁安把事情告诉了他们。书生说:“我知道一个好墓地。”袁安立即用携带的鸡和酒招待他们。吃喝完毕,他们将墓地的具体地点告诉了袁安,说:“应当葬在此地,子孙世代能做大官。”然后同他分别。袁安走出几步后,回头看三个书生都不见了。袁安怀疑他们是神仙,就把父亲葬在那个地方。后来袁安果然官做到司徒,子孙昌盛,四代人中有五人做了三公。”

然而故事只是故事,真假不可考,神仙也自是没有的。

袁安能至此高位并在斗争中得以善终实际上与他的品德、勇气、智谋都脱不开干系。

大家好我是五分侠,今天咱们借着《袁安碑》继续聊聊袁安,一窥他的过人之处。

1. 持高节入仕

上期我们讲了《后汉书·袁张韩周列传》李贤注引周斐《汝南先贤传》:

“时大雪积地丈余,洛阳令身出案行,见人家皆除雪出,有乞食者。至袁安门,无有行路。谓安已死,令人除雪入户,见安僵卧。问何以不出。安曰:“大雪人皆饿,不宜干人。”令以为贤,举为孝廉。”

陶渊明也在《咏贫士》中对袁安的高节进行了赞美:

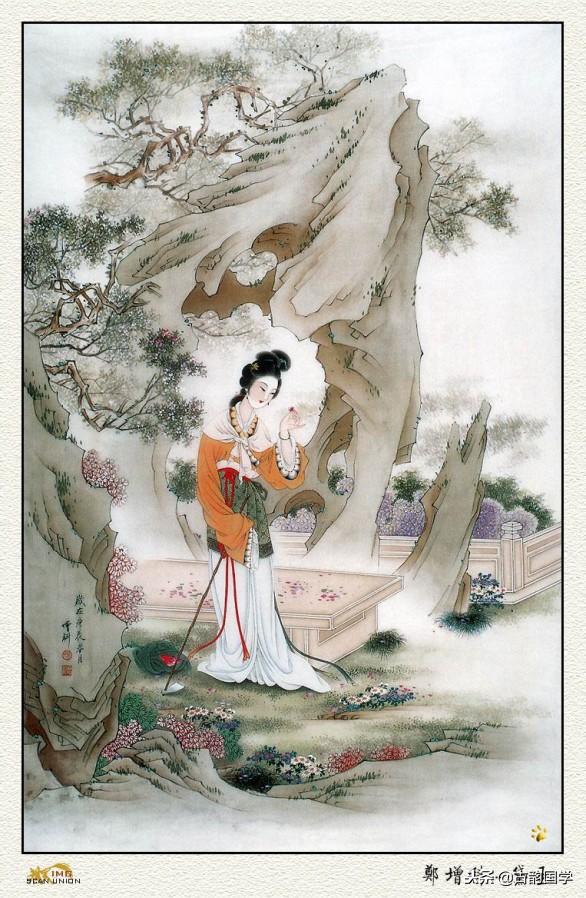

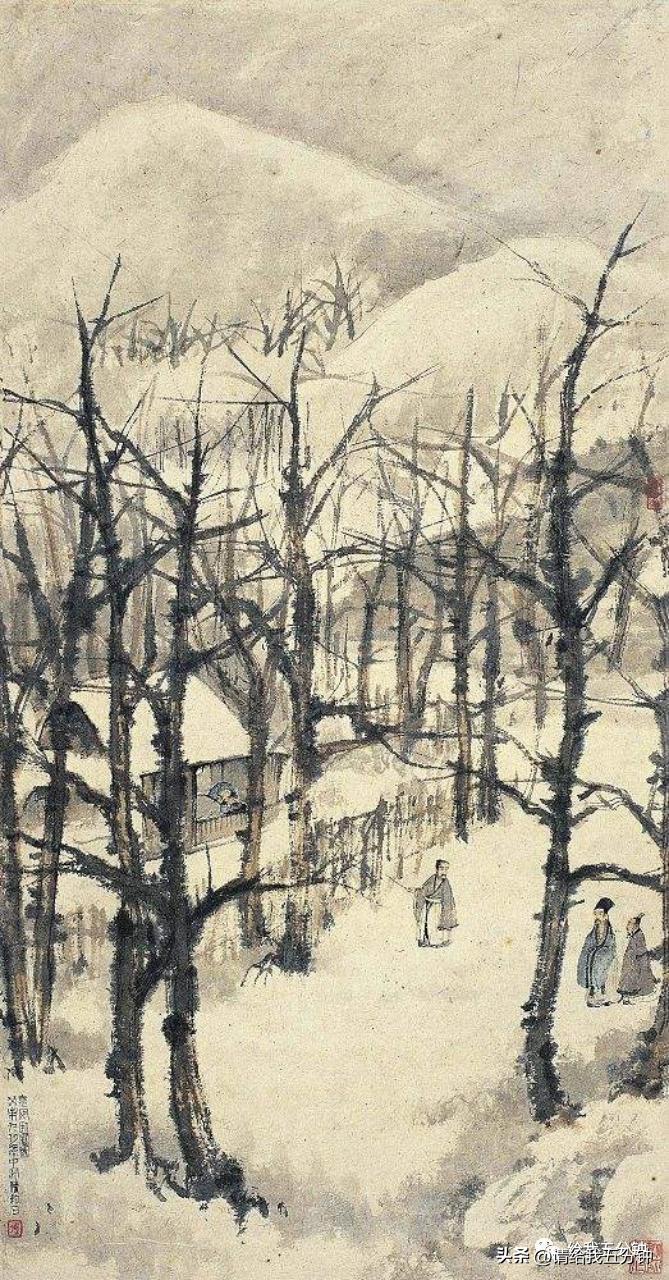

(袁安卧雪——傅抱石)

袁安困积雪,邈然不可干。

阮公见钱入,即日弃其官。

刍槁有常温,采莒足朝餐。

岂不实辛苦,所惧非饥寒。

贫富常交战,道胜无戚颜。

至德冠邦闾,清节映西关。

袁安的品德并不是凭空而来。

袁安的爷爷袁良在西汉末年平帝时就举明经入仕,官至“太子舍人”,后刘秀从王莽手中夺下政权后又当了成武令。汉代的“太子舍人”一般会选取德行高尚的人任职,目的是让其陪在太子身边,以高尚的修养品行影响太子。由此可见,袁安其实不仅继承了袁良的学问,还继承了他的品行。“袁安困雪”一方面说明当时自然灾害导致的食物短缺严重,另一方面也从侧面说明袁安虽然祖上为官,但家中并不富裕,足见袁良的清廉。

也正是因此,受到熏陶的袁安宁可困寒而死也不愿乞求他人,洛阳令大受感染,才有了四世三公的开端。

然而自古以来,拥有高尚品德的人不少,但是居高位、善斗争、能善终的人有几个呢?

袁安的另一样本事就是明察圣意。

2. 审时度势,有勇有节

《后汉书·袁张韩周列传》记载,汉明帝永平十三年(70年),楚王刘英谋反案交由楚郡核实。由于案情复杂,牵扯面大,涉案人数多达数千人,官员们都害怕此案牵连到自己。次年这个烫手山芋就被交到了袁安手里。袁安到了楚郡后府门都没进,先去了关押涉案人员的监狱,对没有证据的逐一上报并安排出狱。害怕受到牵连的官员们纷纷向袁安叩头劝阻。

袁安见此却说:

“如有不合,太守自当坐之,不以相及也。”

是什么令袁安有如此之大的勇气?

一方面当然是源自袁安的品德,另一方面其实暗含了袁安对圣意的把握十分准确,这是绝大多数官员们在当时所不具备的能力。

之前我们在往期介绍过天人感应一说:

《古韵播芳 | 东汉永初七年,谁是最难的?》

古人看来,自然灾害是阴阳错行引发的,在天人感应观念的笼罩下,自然灾害又被赋予人为因素,认为是“上干天和”的必然结果,是上天对统治者现行失常政治的谴责。永平十四年(71年),时值大旱,在寋朗朝堂一番肺腑之言后,其实明帝严格治罪的想法已经动摇。

寋朗在朝堂上说:“我审案一年,不能彻底清查奸谋的实情,反倒替犯罪的人申冤……我这样做的原因,实在是希望陛下能立即觉悟罢了。我看见审问囚犯的官员,都一致认……现在判人无罪不如判人有罪,今后可以免受追究。因此官员审讯一人就会牵连十人,审讯十人就会牵连一百人。而在公卿上朝的时候,陛下询问案情处理是否得当,他们都恭敬地跪着回答说:‘按照以往的制度,大罪要诛连九族,而陛下降下大恩,只处决当事者,天下人太幸运了!’等他们回到家里,口中即使不说话也要仰望屋顶暗自叹息,没有人不知道这里多有冤情,却不敢忤逆陛下而直言……”

在一番激烈的言辞过后,明帝亲临洛阳监狱审核囚犯的罪状,释放了一千多人。说巧不巧,久旱逢甘露,天上突然就降下大雨,这也更加剧了明帝把楚王谋反案翻篇的想法。袁安之所以有勇气去断他人不敢断的案子,放别人不敢放的人,并不单单是出于品德,其实也是洞悉了圣意。由此足见袁安的政治站位之高!

3. 坚持底线,克己奉公

开篇咱们说了,东汉的宫廷史,外戚和宦官的斗争差不多得占一半。

汉和帝时,窦太后临朝,窦宪执政;汉安帝时,邓太后临朝,邓骘执政;北乡侯时,阎太后临朝,阎显执政……等等。

能够在政治斗争中做到斗而不破,不被抓到把柄唯有坚持底线,克己奉公。

袁安就是这样的人。

举两个例子。

章和二年(88年)二月,汉和帝刘肇即位,因和帝年幼,便由窦太后临朝听政。太后的兄长车窦宪请求北击匈奴,袁安到朝廷上书劝阻,认为匈奴没有进犯边塞,无故出兵远征,耗费国家钱财,邀功于万里之外,这不是应有的国策。众人连上几封书都被扣住没有上报,于是感到害怕,也渐渐不敢不吱声了。只有袁安与任隗仍坚持正道,毫不退让,甚至摘掉帽子到朝廷力争十次以上。让官员们都替袁安捏了一把汗。

(窦宪 来源网络)

永元元年(89年)九月,窦景在京师放纵爪牙拦路抢劫财物还擅自派人乘驿马散发檄文到边境各郡,调集有本领的士兵到窦景住地。有关官员害怕,没敢说半个不字。袁安就弹劾窦景擅自调集边防军,惊扰官吏百姓,要求严处相关官员(杀头)。这些奏折都被扣住没有上报。而窦氏更加专横,横征暴敛。但袁安并没有就此罢休,他与任隗一道检举那些二千石府尹,因此受到降级、罢官的有四十多人。

其实史料上的记载更加丰富,在袁安的从政生涯中,他与外戚窦氏的交锋无数。袁安的斗争不仅团结了一批官员,也打消了窦宪成了第二个王莽的可能,保障了东汉刘氏的权力交接。袁安的斗争精彩纷呈,始终没能让窦氏党羽们找到下手的机会,那叫恨得一个牙痒痒!

要问有多恨?

大概就是那种:我动不得你袁安,我还动不得你袁安的人?

《资治通鉴·孝和皇帝》记载,在司徒袁安府中担任官职的周荣受到了窦家的门客徐齮(yǐ)的死亡威胁:

“您作为袁公的心腹谋士,排挤弹劾窦家,窦家的勇士、刺客布及京城,请小心防备吧!”

周荣也不认怂:“我周荣乃长江、淮河地区的一名孤单书生,有幸能够在司徒府中担任官职,就算被窦家所害,也实在是心甘情愿!”

周荣高义!

俗话说得好,人以类聚物以群分,周荣的高义也突出了袁安刚正不阿,勇于斗争、善于斗争的历史形象。袁安不仅完成自己的政治理想,还能居高位而不忘乎所以,坚守自己的道德底线,东汉三朝得此名臣当是求之不来的福分。

永元四年(92年)三月癸丑日,司徒袁安安然去世。

(窦宪赐死连环画 来源百度百科)

而后的数月,十四岁的汉和帝通过身边正直的宦官还有陪在身边的清河王刘庆想方设法的瓦解了窦氏党羽,窦宪、窦笃、窦景到达封国之后,全都被逼迫自尽,自此外戚窦氏也算是翻篇了。

4. 居高位而善终,难!

袁安儿子司空袁敞的运气就没这么好了。

历史这出大戏你方唱罢我登场,窦氏是退场了,邓氏又来了。二十七岁的汉和帝英年早逝,大权又落到了邓绥和外戚的手中。还记得《古韵播芳 | 东汉永初七年,谁是最难的?》中的汉安帝有多难吧?经历了数年的自然灾害不说,还被太后邓绥按着脑袋写检讨。

(Trump:没人比我更难了 汉Andy:?)

永初七年后安帝改元元初,元初四年,由于儿子袁盱牵扯到一桩泄密案,被太后邓绥抓到了把柄,随后袁敞被免,遭遇打击的袁敞于是乎选择了自杀。您看,儿不如父,虽都贵为三公,可结局千差万别。居高位又能坚守底线,敢于斗争又善于斗争,还能功成而退,袁安乃真神人也!

五分侠

2022年8月18日 北京

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/979446633.html