世说,“南方人细致,北方人粗糙”,而西北人粗之更甚。言语滞重,字多去声,膳馔保持食物原色,轻糖重盐,故男人少白脸,女人无细腰。此水土造化的缘故啊。今陕西省域,北有黄土高原,中是渭河平原,南为秦岭山地,纵观诸佳肴名点,大体以历代宫廷、官邸和民间的菜点为主,辅以隐士、少数民族、市肆菜点演变组合而成,是北国统一风格中而有别存异。

我出身乡下,后玩墨弄笔落入文道,自然不可能出入豪华席面,品尝高级膳食饮馔,幸喜的是近年来遍走区县,所到各地,最惹人兴致的,一则是收采民歌,二便是觅食小吃;民歌受用于耳,小吃受用于口,二者得之,山川走势,流水脉胳更了然明白,地方风味,人情世俗更体察入微。

陕西地处黄土高原,盛产小麦,然而干旱少雨,河溪亦多干涸,故蔬菜种植较少。反映在秦地饮食上,便是面食花样繁多。一些小吃更是将饭、菜合一,在以面为主的饭食中,加以少许肉,青菜是绝少放的。例如羊肉泡、葫芦头、峻山面、浆水面、大刀面、圪坨等。此外,还有单纯的面食类小吃,如乾县锅盔、石子饼、油条等。

我于闲暇之间,施雕虫小技,撷陕西面类小吃作一小录,以白天下,亦为自己“望梅止渴”,重温享受,泛涎水于口,逗引又一番滋味再上心头是了。

羊肉泡 骨,羊骨,全羊骨,置清水锅里大火炖煮,两小时后起浮沫,撇之遗净。放旧调料袋提味,下肉块,换新调料袋加味。以肉板压实加盖。后,武火烧溢,澎澎作响,再后,文火炖之,人可熄灯入睡。一觉醒来,满屋醇香,起看肉烂汤浓,其色如奶。此羊肉制法。

十分之九面粉,十分之一酵面。掺合,搓匀,揉到。做馍胚二两一个,若饦饦状,饦边起棱。下鏊烘烤,可悠悠温酒,酒未热,则开鏊,取之平放手心,在上骚骚,手心则感应发痒,此馍饼制法。

食客,出钱并非饭来张口,净手掰馍,碎如蜂

(sá,头的别名)。一是体验手工艺之趣,二是会朋友谈艺文叙家常拉生意,掰馍如何,大、小、粗、细,足可见食者性情;烹饪师按其馍形,分口汤、干泡、水围城、单走诸法烹制,且以馍定汤,以汤调料,武火急煮,适时装碗。烹饪十年,身在操作室,便知每一进餐人音容相貌,妙绝比柳庄麻衣相师有过之而无不及。

西安五味巷有一翁,高寿七十。二十年前起,每日来餐一次,馍掰碎后等候烹饪,又买三馍掰碎,食过一碗,将掰碎的馍带回,明日,将碎馍烹饪,又买新馍掰。如此反复,不曾中断。临终,死于掰馍时,家人将碎馍放头侧入棺。

葫芦头 同于羊肉泡,异于羊肉泡,同者均为掰馍,异者一为羊肉,一为猪肉,猪肉又仅限于肠子。

史料载:孙思邈在长安一家专卖猪肠的小店吃“杂碎”,觉肠子腥味大,油腻多,问及店家,知制作不得法。随告之窍道,留药葫芦于店家调味。从此,“杂碎”一改旧味,香气四溢,顾客盈门。店家感激孙思邈,特将药葫芦高悬门首,渐渐,葫芦头取其名。

葫芦头三道制作工艺,处理肠、熬汤、

(pào)饭。肠过十二次手续:挼,捋,刮,翻,摘,回,再挼,漂,再捋,又再捋,煮,晾,污腥油腻尽脱。熬汤必原骨砸碎,出骨油汤水乳白,下肥母鸡一只,大料花椒,八角,上元桂,大火小火汤浓而止。

时将肠切“坡刀形”,五片六片即可,排列在掰好的馍块上,滚汤浇,三四次,加熟猪油,味精,调料水。

南方人初见葫芦头,皆大骇,以为胃不可克,勉强食之,顿觉鲜香,遂大嚼不要命。有广东人在羊城仿法炮制,味则不及。

乡俗:身弱气柔人宜食多之,日久健壮。这恐怕是和药王孙思邈有关吧。

岐山面 岐山是一个县,盛产麦,善吃面条。有九字令:韧柔光,酸辣汪,煎稀香。韧柔光是指面条之质,酸辣汪是指调料之质,煎稀香是指汤水之质。

岐山面看似容易,而达到真味却非一般人所能,市面上多有挂假招牌的,欲辨其真伪,一观臊子爦法和面条擀法便知。

臊子,猪肉,必带皮切块,碎而不粥。起锅加油烧热,投之,下姜末、调料面煸炒。待水分干后,将醋顺锅边烹入,冲冒白烟。以后酱油杀之,加水,煮。肉皮能掐时,放盐,文火至肉烂舀出。擀面,碱合水,水合面,揉搓成絮,成团,盘起回性。后再揉,后再搓,反复不已。尔后擀薄如纸,细切如线,滚水下锅莲花般转,捞到碗里一窝丝,浇臊子,只吃面而不喝汤。

在岐山,以能擀长面者为女人本事,否则视之家耻。娶媳妇的第二天上午,专门有一个擀面的隆重仪式:客人上席后,新媳妇亲自上案擀面,以显能耐。故女儿七岁起,娘便授其技艺,搭凳子在案前使擀杖。

乾县锅盔 关中八怪之一:烙馍象锅盖。盖为平面,盔为凸形,且硬,敲之澎澎,如石如铁。一年,有少年从外婆家携锅盔回,中途下冰雹,皆蛋大,砸死许多鸡羊,少年头顶锅盔,有安全帽之功能,行十里路,身无伤损,馍无破裂。

坚硬,食之却酥,没牙的老人尤其喜爱,窝窝嘴嚅嚅而动,愈嚼愈出味。

用料简单,若面粉十斤,水便四斤,硷面七钱,酵面可夏七两,冬斤半,春秋一斤。制法也简单,却必须下苦力,按季节掌握水温,先和成死面块,放在案下用木杠压,使劲压,边折边压,压匀盘倒,然后切成两块,分别加入酵面和硷水再压,再使劲压,直至人大汗淋淋,面皮光色润,用湿布盖严盘性。性起,面块分成每块一斤多重的面剂,推擀成直径七寸,厚约八分的圆饼,上鏊,三翻二转,表皮微鼓即熟。

锅盔铺里,卖主称馍不用手折,而以刀割,刀是长叶马刀,割是斜面削割,颇显大家风度。历来卖锅盔的未遭他人抢窃,刀具使一切歹人生畏,锅盔也随时能够当盾。

据乡里传,锅盔为古军人所创。极是。

古人讲:君子谋道,小人谋食。写此小文,似乎也有谋食之嫌了。可又一想,未必,吃是人人少不了的,且一天最少三顿,若谋道不予食之,孔圣人也是会行窃的,这似乎就如封建年代里苏东坡所说的,为官并不就是耻事,不为官并不就是高洁一样。更有一层,依我之见,吃也是一种艺术。中国的饭菜注重色、形、味,这不是同中国画有一样的功能吗?当物质的一番滋味泛在口中,而精神的一番滋味泛在心头,这又是多么于人生实益的事情啊!

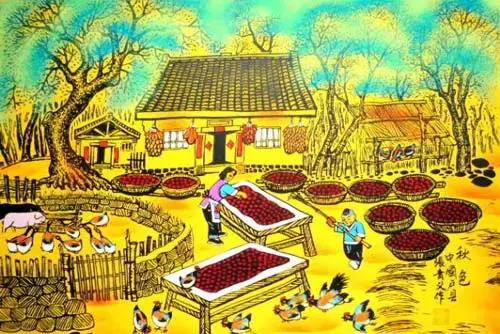

陕西这块浑厚的黄土,因地域不同,民族不同,物产不同,气候不同,构成了它丰富奇特的习尚风俗,而各地的小吃正是这种习尚风俗的一种体现。由此,当我在作陕西历史的、经济的、文化的考察时,小吃就不能不引起我的兴趣了。十分庆幸的是,兴趣的逗引,拿笔作录,不期而然地使我更了解了我们陕西,了解了我们陕西的人的秉性,也于我的创作实在是有了非浅的受用呢。

需要声明的是,我的文章刊出后,若真以为我是能做善吃的角色。这便大错了。老实说,我是什么饭菜也不会做的。于吃又极不讲究。只是我请教了小吃师傅,用文字记录下来罢了。我真希望每一个小吃师傅动手做了别忘了来写,每一个食客动口吃了亦别忘了来录。这么扩而大之,广而久之,使天下人都能吃在陕西,写在陕西,艺术享受在陕西,爱在陕西。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/949835799.html