1991年北京—陕北

1991年4月的一天,艳阳高照,春光明媚。走出北京站,她便置身首都繁华而喧闹的大街上了。

仿佛如梦境中一样,突然她不敢相信她的近乎传奇般的经历是真的,不敢相信脚下这块土地就是传说中她那早已死去的生母现在依然脚踏的地方。她摆脱不掉虚幻的感觉。从黄土高原的小县城走进这现代化的大都市,环境的巨大变化将这虚幻感觉拨弄得这样强烈,竟使她不由得停住脚步,怔怔地站在北京春天的阳光下。

两行热泪悄悄从她脸颊上滚下。

她,就是笔者曾在《一颗遗落在荒原的种子》里记述的那个苦命的女孩子王杨玲。作为文字的东西,那里面讲述的故事可以说已经有了结尾,但生活里的故事却在继续。这是一个教人感概良多的故事。命运在王杨玲身上涂抹了那么浓重的传奇色彩,令我们不得不把目光再次投向她。

她的生母没有死,而且被一帮好心的北京知青颇费周折地找到了。此番进京,王杨玲就是来认生身母亲的。

王杨玲,这个被遗落在黄土高原的北京知青的私生女儿,她的身世和遭遇,揪扯着延安城内北京知青们的心。大家将她认作共同的女儿之后,她的命运,便开始了连她做梦也想不到的变化。

知青们经过种种努力,首先让地区有关部门承认了王杨玲的身份—她是北京知青的后代。确认了这一点之后,他们便开始为她的安置问题而奔走了。

从地区到县上,工作多渠道、多层面展开。承认杨玲身份容易,但要安置她就难了,难在一点上:没有政策依据。但他们仍为小杨玲四处奔走、多方呼吁。精诚所至,金石为开,上帝终于被感动了——王杨玲的户口终于从农村转出来,被安置到县上一家门市部当售货员。

命运对王杨玲绽开了笑脸。在荒凉的黄土地上跌滚扑爬了18年的生命突然在她面前展开一片新绿这片新绿让她看得耀眼,让她觉出了生活的芬芳。头顶着崭新的太阳,呼吸着高原上清新的空气,她掀开了青春新的一页。

她从心里感激地区、县上那些待她如亲生女儿般的知青叔叔阿姨们。她知道,他们并不期求她的报答,但她必须报答她们。报答他们最好的方式,便是努力工作,努力学习,使自己成长为一个有出息的姑娘,一个有用的人才。

还有乡下年迈体衰的养父养母和那个患有癫痫症的叔叔,是他们将她辛辛苦苦拉扯大,尽管他们没有文化、脑筋落后,尽管他们曾经包办过她的婚姻,中断了她的学业,但他们的养育之恩是她今生今世偿还不清的。她每月工资57元。工资一发,先给家里捎20元,再交10元房租,吃饭上卡紧点,省下来买点书,每月再攒5元,两个月就能回家看望老人一次。她依然喜欢读书、喜欢写作。在家里常干繁重活儿,如今当了售货员,这工作在她看来太轻松了,而且按钟点上班下班,她有的是时间和精力用来读书和写作。她极想在文学上有一番作为,命运新出现的巨大转机将她的心劲鼓得更足了。

谁也不曾料到,就在此时,一个陌生男人意外地闯进她的生活,早就暗暗潜伏在她内心深处的一股非同寻常的波澜,立即被掀腾起来了。

杨玲还在农村时,曾经收到过一个署名王应立的男人的来信。这位男子自我介绍他在西安国棉某厂工作,说他了解王杨玲的身世,对她的遭遇很同情,以后他要想办法帮助她。王杨玲未敢期望得到一个素不相识的男人的帮助,出于礼貌,她给他回了一封表达谢意的信。不久,这个男人又来信了,这次没有署名,落款处写着“叔叔”,说他也是一位北京知青,过去曾在杨玲所在的L县插队,他极想来L县看望杨玲。杨玲从内心感激这位知青叔叔,心想如果他来,一定要好好招待。然而,他没有来,而且从此再无音讯。本来是没有什么事情了,可是,就在杨玲工作后不久,这位奇怪的王应立第三封信来了,这次落款处令杨玲惊愕地署着“你的父亲”。

信中内容更让杨玲吃惊,说杨玲母亲并没有死,她非常想念杨玲这位女儿;还说他与她母亲有张合影,本想寄给她,但一时又找不见了。信的末尾表示,如果能抽出时间,他就来接她,一块去会会她的母亲。

一封明确而又含糊、直率而又吞吞吐吐、充满矛盾而又极富诱惑力的信。是真?是假?但无论真假,信中所说的一切,都犹如巨石入水,对王杨玲的情感构成极大的冲击力。过去传说她的生身父母一块死于唐山地震,又有传说死的是母亲,父亲还活着。现在,不但突然冒出一个父亲,而且母亲也复活了。

在漫漫10多年的岁月里,记不清有多少次,她设想过假如生身父母尚在人世,她的处境会是什么样子。当然她明白这是傻想。每当她看到别的孩子和父母一起高高兴兴说说笑笑,而她只能伶仃一人独缩一隅时,当别的十几岁的女孩子还在妈妈面前撒娇,而她则要担负起侍奉年迈多病的养父养母——每当这时,她只能默默在心里悲叹,不怨天,不怨地,只怨她的命不好。不论别人怎样传说,她相信她的父母早已死了,不然,他们是不会撤下她不管的。这种判断早已根植于她的心里。可是现在,天边突然传来这么一声惊雷…·苦命的姑娘真是感情难以自持了。

她拿着这封信,去找延安城里的北京知青叔叔阿姨,让他们替她判断。

延安地区北京知青联谊会会长郝海彦感到事情有些蹊跷。这位延安大学生物系的年轻讲师,在安置杨玲工作的问题上,花费了不少心血。他与几位知青分析的结果是,无论真真假假、虚虚实实,都不能先下结论,首先应弄清王应立到底是什么人。

他们心里是暗怀一线希望的,希望杨玲的生身父母并没有死,过去关于王杨玲父母的死讯,都是风一股、雨一股的传闻,从未从正式渠道证实过。同时也有一种担心,担心不怀好意的人让杨玲上当受骗。自是带着希望、疑惑、忐忑相混杂的心理,郝海彦和另外两名知青抽时间赶到西安国棉某厂。结果让人更生疑窦——从人事处到保卫处,查遍了厂里的花名册,没有叫作王应立的。在厂门口,他们又向门房、出出进进的职工打听,终于有人含含糊糊地提示,好象准备车间有这样一个人。他们又来到准备车间,了解到的情况是:“这儿确实曾有个叫王应立的,而且真是位北京知青,但此人多年前就离去了,至于去向,有人说在西安城里干个体户,又有人说早去了山西一个什么县的皮革厂。到此,调查再无法进行下去。

王杨玲心中刚刚升起的热腾腾的希望,看样子就要破灭了,这是郝海彦他们不愿意看到的。那个王应立既然是北京知青,这里边肯定有文章,说不定此人真有点来头。

作为延安地区北京知青联谊会会长,郝海彦是位热心汉子,他对王杨玲有着父亲般的疼爱感情。当初小杨玲为逃婚被众知青收留在延安以及此后为安置杨玲而奔波时,他与杨玲接触很多。杨玲性格中的朴实、要强、聪敏令他非常喜爱。他知道这个表面看去沉静而腼腆的姑娘,内心世界却是极为丰富的。这次,杨玲将那封奇怪的信交给他,尽管她没有表白希望找到生身父母,但他却清楚看出她内心翻起了什么样的波澜。为了补偿姑娘感情上的缺损——一尽管这缺损是由过去时代造成的——他要努力,动员起众知青一块抓住那条模糊线索带来的微弱希望,弄清杨玲生身父母的究竟。

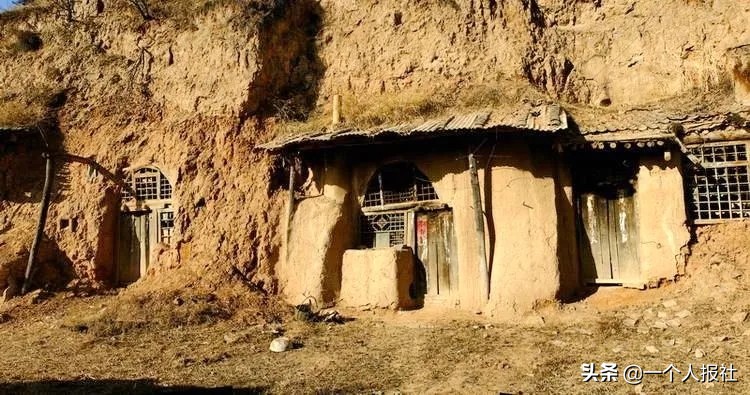

郝海彦和众知青商议之后,决定去看望杨玲的养父养母。如果老人们不同意他们的做法,那就必须重新考虑这个问题了。他坐长途汽车,从延安到L县,然后和王杨玲一块,又颠簸着坐车来到距县城100多里路的杨玲家里。

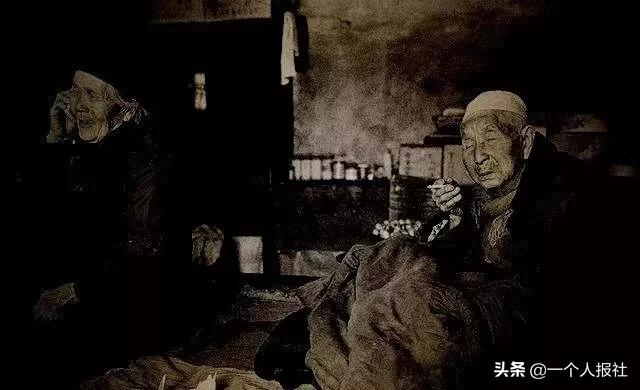

杨玲74岁的养父疾病缠身,早就躺在炕上动弹不得,脑子好像也糊涂了,来人问话,只会哼哈不会回答。65岁的养母常犯关节痛,但还要做饭,去野外给猪扒草。那个害有癫痫症的叔叔农活早就不干了,不犯病时,在村里和人变工放牛。杨玲还有一个出了门的姐姐,也是养父母收养的。

杨玲养母对郝海彦的到来感到很高兴,她絮絮叨叨对他讲了许多当初抱养杨玲的事情。老人家一边说,一边惊叹着直咂嘴巴。这是一位非常慈善的老人。说了杨玲许多事情之后,她神情一变,说要央求郝海彦办一件事情。

“有什么事您就说吧。”郝海彦郑重地看着老人。

老人说,她知道外头有人给杨玲来信了,信是先寄到家里的。如果杨玲的亲生父母还在世上,她央求郝海彦替她找一找。“娃她叔,”老人动情地说,“咱家的光景,你是看在眼里了,我们三个老人,都成孽孽木头了,说不定哪一天脚一蹬,眼就闭上了。当初收玲儿时,是看她爹妈落了难,今个咱不能看着这娃娃葬在这里。她叔,老嫂子求你,你就帮我找找玲儿她妈。

她的光景要是好点,就让她把娃领走。”

杨玲的叔叔一直蹲在窑门边抽烟。他接口说道:“玲儿是在我背上滚大的,夏天背在背上和我一起放牛,冬天揣在怀里和我一起楼柴草,苦了娃哩,早点走吧。如今虽说她成了公家人,能挣点钱,可家里简直要把娃拖累死,不如走一个好一个。”

养母和叔叔的话,杨玲都听到了,泪水一下子就涌满了她的眼眶。她冲动地大声说道:“我不走,谁也把我带不走,这里就是我的家,我只有一个家,你们老人家我都要养活!”她把脸转向郝海彦,哽咽着说:“接到那封信,我心里真的乱了。我从小跟别的孩子一块玩,一吵架,人家就骂我是没娘的“野种’。多少次做梦都梦见我站在村头等妈妈,她从老远老远的地方来,回来看我来了。我高兴地跑上去大声喊妈妈,我抱着她哭啊,笑啊……·可那毕竟是梦。10多年了,谁来看过我?这么多年没有她,我也长大了,我恨她!……”

“玲儿,咋能胡说哩?”养母急忙制止,“做妈的谁不疼自个的孩子?我寻思,你妈兴许有难处,兴许是不好意思回来认姑娘。”老人又转向郝海彦,“她叔,你还是替我们找找看,将心比心,都一理,如今世事好了,人家骨肉是该团聚了!”

其实,该不该寻找,知青中有两种意见。一种意见认为应该寻找,为了知青和孩子过去经受的那么多苦难,为了偿还过去的时代、过去的生活所欠人们的一笔宿债,说什么也应该去寻找。另一种意见认为不该去作这份努力。找不见则罢,假如真的找见了,叫杨玲怎么办?撇下黄土高原上的三个老人,回到生身父母身边,这岂不是兴一家、败一家?两种意见都有道理,但第一种意见明显占上风,认为只要找着了,往后的事情总会有个妥善的处理,对此,他们坚信不疑。

一些日子后,那个自称为父亲的王应立被弄清楚了。曾在L县插队、现已返城的几位知青依稀记得此人。此人当年在L县知青中因打架斗殴盗窃颇有名气,但可以肯定,他不是王杨玲的父亲。杨玲的生身父母离开L县时已经结婚,并且有了一个小男孩,而他从农村走出去时仍是光杆一人。至于他假冒杨玲父亲并说要带杨玲去会母亲是何目的,谁也说不清了。“父亲”是假的,母亲也就不存在吗?关键是要找到当年和杨玲母亲一块插队的同伴。找到他们,杨玲母亲的一切就很容易搞清楚了。

寻找在缓慢而执着地进行着。这个过程中,一件改变如今仍滞留在陕北的知青命运的事情发生了——北京市相对放宽了知青回城政策,许多知青终于告别生活了20年的黄土地,回到了故乡北京的怀抱。最早收留了王杨玲的陈铁生、刘学军夫妇调回北京时,执意要将杨玲当作他们的孩子一块带走,打算往北京调动的郝海彦,也做通了妻子和北京母亲的工作,决定将杨玲作为他的女儿带回北京。至于杨玲家三位老人日后的赡养,陈铁生、刘学军和郝海彦都表示由他们来承担。杨玲成了他们“争抢”的对象。

当然,这样办不容易,政策方面的关卡太多。寻找杨玲母亲的工作,仍在继续。

为改变自身命运而穿梭于陕北——北京之间的知青们,同时也在为杨玲的事情奔走着。他们先在延安方面努力,争取从知青困难补助年度款中为杨玲申请一笔安置费。为此,郝海彦与另外两名知青——担任延安市法院院长的刘叔珍和在地区财政局工作的周强,数次到L县去。1990年底,寻找工作终于取得突破性进展,那个“假冒父亲”王应立终于在山西省Q县皮革厂找到了。他是杨玲生身父母插队时的同伴。这个插队时劣迹昭著的老知青,在岁月的洗涤与锤炼下,早已变成了另个人。他十分清楚王杨玲的身世,真心地同情小杨玲,他愿意以父亲的名义来对王杨玲履行一个老知青的责任与义务。

王杨玲的生母叫杨惠琳,他知道她还活着,当年死难于唐山地震的只是王杨玲的生父。至于杨惠琳如今在何处,他只是听说过在北京远郊一个什么纺织厂,具体情况不得而知,许多年来她似乎有意识地躲藏起来,避免与过去任何熟人交往。

郝海彦一帮人情绪振奋。郝海彦、周强,还有过去在延安文工团当歌唱演员、如今回到北京在一个街道办事处工作的温宝林,分头跑附近郊县的纺织厂,从厂里的花名册中翻查。

这是一种笨拙的办法,路没少跑,但没结果。他们转而把希望寄托在北京市有关政府机构,希望得到他们的帮助。北京市人口浩如烟海,查找一个人犹如大海捞针。也许是受到这帮知青精神的感染,政府机构竟答应了。

1991年1月12日,刚刚从延安回到北京的郝海彦便接到北京市劳动局知青处李副处长的通知,说是杨惠琳找到了,在郊区C县的毛纺厂工作。郝海彦激动得恨不能大喊一声。他立即将喜讯告知周强和温宝林。三人遏止不住兴奋情绪,不顾满天开始飘起的雪花,立即乘长途汽车,赶往C县。

上了车,他们心中又忐忑起来。不错,杨惠琳是找到了,但她已组成了新的家庭,平静安适地过着新的生活,现在,突然将一个早巳送人的女儿推到她的面前,无疑等于又撕开了她旧日的伤疤。要是她或现在的丈夫不愿与王杨玲相认怎么办?即使愿意相认,他们会怎样处理与陕北三位老人的关系?过去知青中有人担心找到生母会破坏两个家庭的平静,好事变坏,得不偿失,这种可能的确存在的,但最终他们还是坚持寻找,并且终于找到了。

既然如此,他们就必须见到这位杨惠琳。到了这一刻,他们才更加深切地认识到,他们的寻找,不仅仅是为了一个被遗弃在黄土高原的孩子,不仅仅是为了抚育孩子的三位善良凄苦的老人,不仅仅是为了偿还历史的宿债,也是为了他们自己,为了信念中一个至尊至美至圣至洁的东西不被岁月的灰尘淹没,为了20年他们本不该失去的一切,为了过去的一切不再发生;他们寻找的,是那本不该失落的爱,是人世间最宝费的真情,是一种内心的平静!

20年了,他们最宝贵的青春年华是在黄土地上度过的,黄土地赐予了他们淳朴而博大的情怀,黄土地告诉了他们什么是真善美,什么是苦与乐,什么是爱与憎,什么是责任,人在生活中应该索取什么,奉献什么。现在,他们要把黄土地的述说告诉每一个父亲、每一个母亲,告诉天下每一个人。

纺织女工杨惠琳一见到三位来人,预感便告诉她:许久以来她最牵挂又最恐惧、最渴望了解又竭力回避的事情就要发生了。

多年来,她一直不愿回首那令她心碎的往事。为了忘掉过去的一切,进北京工作后,她连续调了几次工作,从城里调到远郊,从国家的事业单位调到工厂,从轻松岗位调到又苦又累的纺织女工行当。她和过去一切熟人断绝了关系,远远避开他们。过去的生活倾注给她太多的屈辱和苦涩,教人一想起来心里就发酸发痛。她想抚平昔日生活留在心头的创伤。她这样努力了,但是办不到。她摆脱不掉一种紧紧纠缠着她的预感。终有一天,事情会寻到头上来,昔日生活迫使她吞咽下去的那枚苦果,会再次摆到她的面前,让她重新吞咽一次。

三位来人打量着她。他们邀她在雪花纷飞的厂区僻静小道上缓缓散步、交谈。他们给她讲述一个被遗弃在黄土高原的女孩的故事,讲那个女孩怎样在艰难环境中生存下来;讲女孩怎样上学,又怎样失学;怎样逃婚,又怎样参加了工作;讲高原上那户穷苦人家的三位老人,还讲了那个叫作王应立的“假冒父亲”。·…讲述者眼里泪光点点,而她从一开始便泪流满面。

不待讲述者讲完,她的身体便像道旁枯枝上残留的枯叶一样瑟瑟发抖了。

“你们……别讲了!”她放出悲声,“我的孩子…·…我的孩子……妈对不起你,我的孩子呀!”

数年前,一次杨惠琳与同车间一位女工在自由市场碰见个流浪的女孩,旁边有人说女孩是陕北人,她顿时如遭雷击,脸色惨白,两腿发软,连喘气都很困难了。她摇摇晃晃走到一边,不敢看那女孩。后来与她同行的女工过来告诉她,那女孩说自己是陕北榆林地区人,她才稍稍缓过神。她把那女孩同被她遗弃在陕北的女儿联系在一起,而且最初竟莫名其妙觉得那女孩就是她的孩子。多少个日日夜夜,她思念她的孩子,想象着她的孩子如今的处境,急于了解有关孩子的一切。

但至于这个孩子,她不曾向任何人提起,包括她现在的丈夫和女儿。这种思念是一种默默的揪心扯肺的思念,是一种只能独自咀嚼、独自被煎熬的思念。背过人的地方,她曾多少次为此而饮泣流泪啊!

三位来人辞别后,她恍恍惚惚回到家中。她现在的丈夫姓余,两人有一个女孩,读初中了。跟前夫在杨玲之后生的那个男孩,跟这个丈夫结婚前因生计所迫也送了人,如今一家三口,生活得满和谐。丈夫见她气色异样,以为她身体不适,赶紧让她休息,他进厨房去备饭。饭端上桌,她没有动筷子。丈夫这下诧异了,追问她到底发生了什么事情。她支开女儿,说有事情要对丈夫谈。

丈夫老余也是个遭受过苦难和不幸的人。这位曾服役于海军航空兵的汉子,因为“文革”中反对军内瞎吹林彪历史而被收监判刑,三年刑满后又发配到劳改农场。他是在遭难之时经人介绍与杨惠琳认识结婚的。她不嫌弃他是“现行反革命”令他很感动。1979年给他平反时,组织上问他有什么要求,他一不要补发工资,二不求名誉待遇,只提出一点:把妻子从天津郊区调到他的身边来。他觉得今生今世无论如何首先要对得起妻子。妻子曾简单向他讲述插队时的经历,也讲过她有过个男孩,送了人。从妻子颤颤的语调和凄凄然的神情中,他看出妻子心里一定埋藏着深深的创伤,也许这创伤比她表露出来的更巨大、更深重,但他从不去探究她那不愿展示的隐秘。触动那稳秘,肯定会令她痛苦,这是他不愿看到的。不但如此,他还尽力为妻子创造一种可心如意的家庭生活氛围,以冲淡往昔岁月给她留下来的阴影。他待她的这番情意,杨惠琳实实在在地感觉到了,她深深感激他。现在,她鼓足了勇气,准备把她埋藏心中10多年的秘密、把她最不愿触动的一块隐痛,彻底向他揭开。(末完待续)

作者:白描 原标题《一颗被知青爹娘留在荒原的种子》

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/948251127.html