(戊)

回次:二十三回回首词

类别:词曲(梧桐树)

作者:宋蕙莲

原文:

心中难自泄,暗里深深谢,未必娘行,恁地能贤哲。衷肠怎好和君说?

说不愿丫头,愿做官人的侍妾。他坚牢望我情真切,岂想风波,果应了他心料者。

解析:

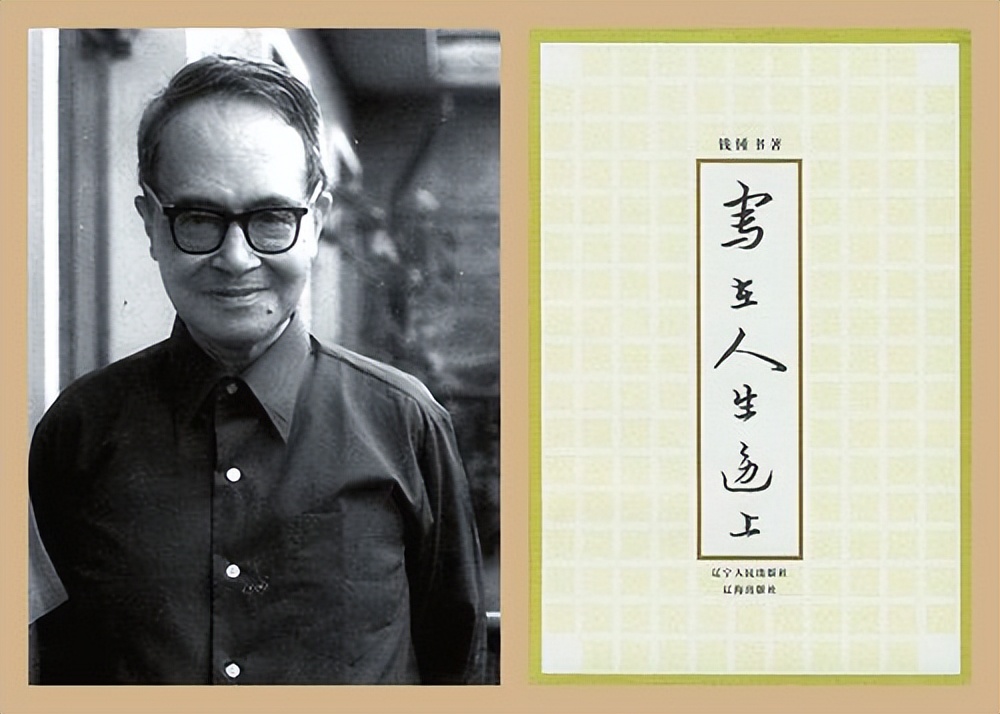

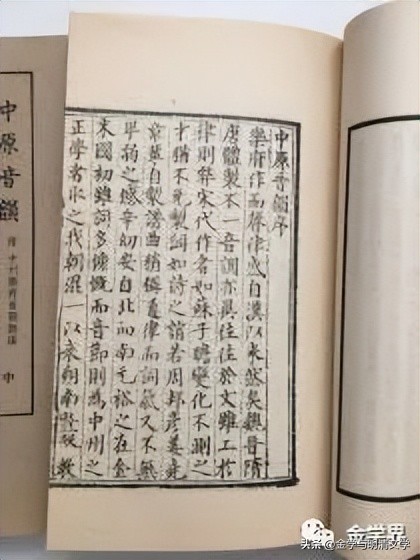

词末注明“右调梧桐树”,亦有不注者,如绣甲、绣丙本。“梧桐树”词牌见著于《中原音韵》之《作词起例》第二十六条,为南吕宫,然无实例,而所见之例均与本回首词不合,如元代牧常晁之《梧桐树》等。余无相关书籍,考证不易,记此以质高明。

本词用何韵?“皆来”韵?抑或“车遮”韵?若以今标准音念之,嘎嘎乎不叶,然在明代,却正合正宗之北音,即所谓“中原音韵”者。

据《中原音韵》,泄、谢、哲、说、妾、切、者,皆属“车遮”韵,“泄”为入声作上声,“谢”为去声,“哲”为入声作上声,“说”为入声作上声,“妾”为入声作上声,“切”为入声作上声,“者”为上声,且皆为仄声。

明代北音仍有入声,故作词曲须入派三声,与实际发音有微异。以入声字作词曲,难度极高,而全词用韵,与《中原音韵》之“车遮”韵,无不一一俱合。

何以竟能切合乃尔耶?因词手系北人乎?北人固属无疑,然最主要之原因乃《中原音韵》之作者与本词之作者,实即一人故也!

《中原》向以为元周德清撰,却不知为明代嘉靖年间之著作,作者为黄娥,即杨慎之第二任妻,而本词为蕙莲所写,而蕙莲亦黄娥,二作实同出一人之手也!

笔者近年研考渭之《歌代啸》剧,撰序论其用韵,有关于《中原》作者之考证,此先略表数语,以为回首词作者之原型,提供些许音韵学上之依据。

西门与蕙莲约会,共二次,首次见于前回,较略,二次则在本回,颇详细。正文描写二次地点均在“山子底下洞儿里”,然据此二回之回首词,则初次约会在金莲后房,二次在山洞。

本回首词,实即一封有韵之信函,即写蕙莲于二次幽会后,向金莲表达谢意并委婉致歉。

为何须谢金莲?并又须致歉于她?因为初次相见安排并非如正文所写是在山洞里,而是在金莲后房,需征得其同意,欠此人情,故有此谢。

而二次相会虽迫不得已移至山洞,却不料床头私语为金莲窃听:

这宋蕙莲走到花园门首,只说西门庆还未进来,就不曾扣角门子,只虚掩着。

来到藏春坞洞儿内,只见西门早在那里,秉烛而坐。婆娘进到里面,但觉冷气侵人,尘嚣满榻。

于是袖中取出两枝棒儿香,灯上点了,插在地下。虽故地下笼着一盆炭火儿,还冷的打竞。婆娘在床上,先伸下铺,上面还盖着一件貂鼠禅衣。

掩上双扉,两个上床就寝。西门庆脱去上衣白绫道袍,坐在床上,把妇人褪了□,抱在怀里,……,却不防潘金莲打听他二人入港了,在房中摘去冠儿,轻移莲步,悄悄走来窃听。

走到角门首,推开门,遂潜身悄步而入,也不怕苍苔冰透了凌波,花刺抓伤了裙褶,蹑迹隐身,在藏春坞月窗下站听。

良久,只见里面灯烛尚明,婆娘笑声说:“冷铺中舍冰,把你贼受罪不济的老花子,冻死了往外拉。”又道:“冷合合的睡了罢,怎的只顾端详我的脚?你看过那(按:哪)小脚儿的来,相我没双鞋面儿,那个买与我双鞋面儿也怎的?看着人家做鞋不能够做。”

西门庆道:“我儿,不打紧,到明日替你买钱的各色鞋面。谁知你比五娘脚儿还小。”

妇人道:“拿什么比他?昨日我拿他的鞋,略试了试,还套着我的鞋穿。倒也不在乎大小,只是鞋样子周正才好。”

金莲在外听了:“这奴才淫妇,等我再听一回,他还说什么?”

又听够多时,只听老婆问西门庆说:“你家第五的秋胡戏,你娶她来家多少时了?是女招的,是后婚儿来?”

西门道:“也是回头人儿。”

妇人说:“嗔道恁久惯牢成,原来也是个意中人儿,露水夫妻。”

这金莲不听便罢,听了气的在外两只胳膊都软了,半日移脚不动,说道:“若叫这奴才淫妇在里面,把俺们都吃他撑下去了。”

待要那时就声张骂起来,又恐怕西门庆性子不好,逞了淫妇的脸,待要含忍了他,恐怕他明日不认,“罢罢,留下个记儿,使他知道,到明日我和他答话。”

于是走到角门首,拔下头上一根银簪儿,把门倒销了,懊恨归房。

为挽回尴尬,不得已而书面说明,以巧言祈求金莲之谅解。

上半阙写蕙莲内心纠葛,难以言喻,却对于金莲,心里则充满感激之情,若非金莲贤良慷慨,以五娘之尊,泽惠于侍婢,蕙莲我怎能与家主后房相会,倾诉衷肠?“君”指“夫君”,即西门庆,而“娘行”则指金莲。

称金莲为“娘行”,不经意间将写词人之侍婢身份暴露于光天化日之下。

笔者所以能确定本回首词出于蕙莲之笔,主要依据即此“娘行”之称谓。不仅如此,上半阙同时又暗中点出初次幽会之地点。为何致谢金莲?

而金莲又有何德,能承当蕙莲“贤良”之谀词?若非初次幽会是金莲纳蕙莲于后房,何以解释耶?

关于初次相约之地点,再举二例为证。

1. 即出上引之段落:

【蕙莲道:】“昨日我拿他的鞋,略试了试,还套着我的鞋穿。”

“昨日”指前回描写之初次约会,果若在山洞,何以竟有金莲之鞋?而且蕙莲又确知为金莲之鞋?实难以解释。若在金莲后房,有其鞋子,且又知其主人之为谁,正属情理中事也。

西门庆吃得半醉,拉着金莲说道:“小油嘴,我有句话儿和你说,我要留蕙莲在后边一夜儿,后边没地方,看你怎的容他,在你这边歇一夜儿罢。”

金莲道:“我不好骂的,没的那汗邪的!胡乱随你和他那里日捣去。好娇态!教他在我这里?我是没处安放他。我就算依了你,春梅贼小肉儿他也不容。你不信,叫了春梅问他。他若肯了,我就容你。”

西门庆道:“既是你娘儿们不肯,罢,我和他往山子洞儿那里过一夜。你吩咐丫头,拿床铺盖,生些火儿。不然,这一冷怎么当?”

表面上得寸进尺,嫌后房不够大,欲借前房为再次相会之地,然借出前房,金莲、春梅睡于何处?可见仍是借后房,不过此次却为金莲断然拒绝,只能去山洞过夜。却由此可推初次之地点,必金莲之后房无疑。

下半阙向金莲披露二次山洞里二人床上之私语,即蕙莲不欲再做奴婢仆人,而愿改变身份,充当西门官人之侍妾,而官人亦情真意切,且非常之坚定,言下之意,即愿意接纳蕙莲为妾。

不料引发风波,然又以最末句向金莲宣布,官人对此实早有准备矣。下阙中两用第三人称代词“他”,以指代西门官人,可以再次证明本词为信函,收信之人非西门,而是金莲。

信中无一字涉及背后中伤语,却大谈与西门之相爱,文过饰非,既冀以高升之地位摆脱金莲追责,又通过此婉转方式,向金莲致以歉意,而最末句则不免流露得意之情:

有西门官人撑腰,哪怕有风波,亦不畏惧。词牌名用“梧桐树”,是否暗影粗硬之后台老板欤?

词末所提之“风波”,须格外注意,而下回即二十四回确然提到一风波:

正玩着,只见平安走来,叫:“玉箫姐,前边荆老爹来,使我进来要茶哩。”那玉箫也不理他,且和小玉厮打玩耍。那平安儿只顾催逼说:“人坐下这一日了。”

宋蕙莲道:“怪囚根子,爹要茶,问厨房里上灶的要去,如何只在俺这里缠?俺这后边,只是预备爹娘房里用的茶,不管你外边的帐。”

那平安儿走到厨房下。那日该来保妻蕙祥。

蕙祥道:“怪囚,我这里使着手做饭,你问后边要两钟茶出去就是了,巴巴来问我要茶!”

平安道:“我到后头来,后边不打发茶。蕙莲嫂子说,该是上灶的首尾。”

蕙祥便骂道:“贼泼妇,他认定了他是爹娘房里人!俺天生是上灶的来?我这里又做大家伙里饭,又替大妗子炒素菜,几只手?论起就倒倒茶儿去也罢了,巴巴坐名儿来寻上灶的。上灶的是你叫的?误了茶也罢,我偏不打发上去。”

此风波使蕙祥遭到严惩。然蕙祥毕竟只是仆妇,即使再闹,亦于蕙莲无关痛痒。蕙莲所在意者,乃金莲之风波也!金莲之风波,前引段落中已可略见端倪,兹再提示如下:

“若叫这奴才淫妇在里面,把俺们都吃他撑下去了。”

“留下个记儿,使他知道,到明日我和他答话。”

于是走到角门首,拔下头上一根银簪儿,把门倒销了。

最终,金莲所闹“风波”,因其厉害之程度,导致蕙莲未能成为“爹娘房里人”,而降格为外室。

然小说正文并未如此写,却写蕙莲自杀身亡,而成为西门外妇者乃稍后出现之王六儿。

实宋蕙莲、王六儿乃同一之人也,以分身法作掩盖而已。此点由刘宏先生近年所提供之刘承禧家义冢资料,亦可得而证明焉。资料不仅提到宋蕙莲名字,而且称其为:

偕外妇

何谓“偕外妇”?“偕外妇”者,即“皆外妇”之故意曲写也,明示蕙莲并未死,却成为西门之外室,而外室不止蕙莲一人,尚有其他情妇,故曰“皆外妇”。此与笔者研究不谋而合。

若非资料为当时之知情者所撰,焉能如此知根知底?其材料之原始性,岂容轻易质疑?

故以史料价值言,本回首词甚可宝贵,况措辞柔中带硬,既谦卑又睿智,极具交际策略,又岂是一般妙文可比肩耶!

(己)

回次:二十六回回首诗

类别:七言绝句

作者:宋惠莲

原文:

其一 其二

与君形影分吴越, 夜深闷到戟门边,

玉枕经年对离别。 却绕行廊又独眠。

登台北望烟雨深, 闺中只是空相亿,

回身哭向天边月。 魂归漠漠魄归泉。

解析:

本回首诗二首极具史料价值,对研究《金瓶梅》作者及小说中之人物原型,具有不可估量之重要意义。

二首诗并非作于同时,主题亦不尽相同。第一首作于来旺再次流放后,第二首则是蕙莲上吊自杀前之遗书。然不同中亦有相同处,即二诗均与来旺有关,且均系为来旺而留下之真实感情记录。

来旺者,何人耶?据诗之一,可知二点:

1. 与诗之作者“经年”离别;

2. 与诗之作者形分“吴越”,即一在吴,一在越,两地分居。

“君”即夫君,指来旺,以“君”指称来旺,透出诗人之女性身份,“玉枕”指作者自用之枕,以“玉”为枕之形容词,亦露诗人之女性墨痕。

而读者皆知,来旺之妻为蕙莲,故此可以断定,此女诗人必蕙莲无疑也。然有疑者亦必质问焉:诗之来旺与小说正文中之来旺,不尽相同。

正文中之来旺并未与蕙莲“经年离别”,分居“吴越”,如何解释?故首先须交待来旺之真实身份。

来旺即史称徐海者,亦即《水浒》中大名鼎鼎之李逵,在所谓“倭”寇中,为仅次于王植(即武松)之第二号头领。

据茅坤所撰《记剿除徐海本末》一文,徐海1556年为胡宗宪所降,随即投海自杀,实为掩饰真相之幌子也。假作真时真亦假,史有曲笔,诗有直言,岂虚语哉!事实是:徐海并未死,却被胡公流放于吴地。

本回写来旺流放于徐州,恐不确,但借“徐”(海)、“徐”(州)同音同字,以为影射耳。故本诗颇厉害,道出不为今人所知之事实,有下列诸项:

1. 徐海未死;

2. 被流放于吴地(其确切地点,待考);

3. 流放时间已一年有余,有“经年”可证;

4. 徐与妻子即诗之作者蕙莲分居两地;

5. 蕙莲居越,即省会杭州亦即胡公之办公地;

6. 小说写故事发生地为山东临清,而至此真相大白,真实地点乃是杭州,所谓“临清”者,实即暗影“临安”也。

然而,有疑问者或又质问焉:

1. 既蕙莲即王六儿,为杨慎之第二任妻黄娥,何以其夫君竟是徐海耶?

2. 既来旺即徐海而流放于吴地,何以正文中却在越地,与蕙莲同居一处?

关于第一点,可参阅《金云翘传》。简言之,王六儿/黄娥“老公”众多,杨慎、徐海仅其中之二位耳,不必惊讶。

关于第二点,笔者尚未解释诗之一之后二句。据前二回回首词,已知蕙莲高升在即,即将改变其奴婢地位而成为西门众多之妻妾之一。

可见徐海之所以能从流放地回杭,与蕙莲床头语有关。小说正文所写,正是其回杭之短暂时期,而随即又被再次遣送回“吴”(徐州)。

此遣送为再次,正文并未明写,却有诗之后二句可以为证。全诗通篇并不难解,然最末句用拆字法,鲜有人知其真意者。何谓“天边月”?

若不明黄娥与胡宗宪(西门庆)之真实关系,恐绞尽脑汁,亦无法破解此拆字之谜。

“胡”字由“古”和“月”组成,而“古”字在上古亦通“天”字,如“古帝”,即“天帝”也。故所谓“天边月”者,用大白话讲,就是“古”字旁边一个“月”,难道不是“胡”字吗?词义既明,末二句可解为:

登台向北眺望,烟雨濛濛景色模糊,

回身倒向胡公怀抱,不禁放声恸哭。

登台眺望,有胡公陪伴在身后,而一个“北”字,再次点明小说发生之真实地点。

果若是山东临清,远眺徐州,应该是向南,而不是“北望”,此乃地理常识,绝不会搞错,可见临清之假!据末二句,我们可推知以下之事实:

1. 此诗写成于蕙莲与西门相爱之后;

2. 来旺(徐海)初次流放在其降胡之后,时惟1556年,“经年”撰此绝句,必已是1557年或稍后矣;

3. 确切时间是在蕙莲得知来旺二次流放后,故有“登台北望”之语。

西门固颇不仁,然徐海为嘉靖帝之钦犯,却刀下留人,史无一字及之,悲夫!

诗之二与正文情节相关联。来旺流放归来,原可受到西门胡氏之重用,却因金莲闹“风波”,挑拨离间,而中途发生变卦,先被以不实之罪投入狱中,随即再次被遣返流放地 – 徐州。

诗写蕙莲欲为之求情,步至西门廊署前,又逡巡不敢入内,只能回闺房独眠,而独眠又不能入睡,思忆萦绕,最后决定殉情抗争,以报答来旺昔年之相爱。

诗以女性笔触,写自杀前之行为及心理,细腻如画,惟妙惟肖,尤其是内心活动,以一个“闷”字,一个“空”字,烘托深夜绕行廊却又胆怯不敢理论,独睡又无法摆脱对旧情人之留恋,其之生动传神,如神来之笔,非出本人之亲身体验,焉能乃尔?作者之为写诗高手,由此可见一斑,阅而不禁由衷仰慕,感佩不已。

诗之最具史料价值者,在于揭破西门之真实身份。在《金瓶》正文中,西门庆虽受蔡太师惠赠,得到一千户军衔,然与实际军事活动,却从未发生过任何连系。

其办公地点是“理刑所”,所处理案件仅与司法相关。而本诗却甚直截了当,首句即开门见山交待往“戟门”去见西门庆。

“戟门”者,何谓也?谓军营中之军门也!表明西门庆,正如拙文向之所考,[4]乃一抗“倭”之军事将领。不独有偶,此“戟门”一词,亦见于陶望龄所撰之《徐文长传》,用以描述胡公宗宪戎马生涯中之办公所在地,请观引文如下:

渭性通脱,多与群少年昵饮市肆,幕中有急需,召渭不得,夜深,开戟门以待之。[5]

西门、胡氏之为同一人,蕙莲一绝句,岂不提供一明证欤?而次句则更进一步,补充“戟门”不仅是军幕,同时又是“廊署”,即处理公务之行政机构,西门之武职、文官,兼于一身,与胡宗宪又有何两样哉?蕙莲一绝句,岂不亦提供一明证欤?

(庚)

回次:二十九回回首词

类别:词曲(点绛唇)

作者:潘金莲

原文:

新凉睡起,蘭汤试浴郎偷戏。去曾嗔怒,来便生欢喜。

奴道无心,郎道奴如此,情如水,易开难断,若个知生死。

解析:

本词写金莲、西门同浴兰汤,嬉戏共效鱼水之欢。上阙写金莲睡后洗浴,西门亦来趁趣,金莲不胜欢喜,二人淫戏于浴盆之中。下阙写二人情炽如水,斩不断,理还乱,惟知云雨,死亦在所不惜。

本回正文亦写此事,故标题下半联为“潘金莲兰汤邀午战”,其中相关部分,抄引如下:

西门庆问道:“说你等着我洗澡来?”妇人问道:“你怎的知道来?”

西门庆道:“是春梅说的。”妇人道:“你洗,我教春梅掇水来。”不一时,把浴盆掇到房中,注了汤,二人下床来,同浴兰汤,共效鱼水之欢。

洗浴了一回,西门庆乘兴,……妇人恐怕香云拖坠,一手扶着云鬓,一手扳着盆沿,口中燕语莺声,百般难述。

因正文之详细描写,故知词中之兰汤试浴者,一为金莲,一为西门。词不含深意,亦无难解词语,然何以知其撰者为金莲耶?有明证二,有辅证三。

明证二:

1. “郎”;

2. “奴”。

作者用“郎”昵称西门,用“奴”谦称自己,可见为一女性,而“郎”指夫君,同浴者为其丈夫也。此女性之为何人,不言而喻。

辅证三:

1. 词与正文相异处。正文写二人同浴,为金莲之事先安排(请看前所引段落),金莲是主动方,故标题用“邀”字;而词则写金莲一人试浴在先,不防却为西门偷入同浴。

此细节之相异,虽无关宏旨,却露出金莲为作者之马脚。正文作者系男性,如实记述,无有顾忌,而金莲身为女性,固颇淫荡,却具天然之羞涩感,故作词刻意淡化其轻佻放浪之一面。

2. 嫉妒性格小说中金莲是一嫉妒心极强之女人,西门虽有五妻六妾,惟金莲以独占欲著称。而本词作者并不掩饰此缺点。

词云:“去曾嗔怒,来便生欢喜,”其之“怒”与“喜”,取决于西门之“来”与“去”,而且若非西门告知其有此情绪问题,全然不知(“奴道无心,郎道奴如此”),岂非性格使然耶?与小说中之金莲,如出一辙。

3. 旺盛性欲金莲之骚,人尽皆知,西门为满足其无底欲望,最后竟死于脱阳,而词写女方为淫戏,竟亦是一不顾死活者,“若个知生死,”一句将其自己为此事而置生死于度外之放纵活现于读者前。若谓本词非出金莲之手,谁信欤?

(辛)

回次:三十回回首词

类别:词曲(浣溪沙)

作者:吴月娘

原文:

十千日日索花奴,白马骄驼冯子都,今年新拜执金吾。

侵幙露桃初结子,妒花娇鸟忽嗛雏,闺中姐妹半愁娱。

解析:

本词讯息丰富,有助于厘清诸多事实。

词写月娘恋爱、结婚、生子,闺中姐妹喜忧参半。上半阙写求婚、结婚,下半阙写怀孕、生子,妻妾们反应各不相同,有人欢喜,有人妒忌。

词含隐喻、典故,又涉职官及历史人物等,故须略作解释,方可明其真意。

1. 花奴为作者自指,“奴”为妻或妾对夫之自称,而“花”则是形容词,描绘面容姣好,如花似玉。可见月娘相当美丽。

2. 十千日日形容男方求婚时间漫长,每日携钱十贯,经无数日月方获成功。十千指十贯,因一贯为一千钱,十千即十贯也。西门为求婚,所费竟高达十两银子一天,真可谓代价不菲。

而读者皆知月娘丈夫为西门庆,富可敌国,故以“十千”暗影西门,颇含调侃之意。西门追求月娘,《金瓶》中之阙而未录,然《绿野仙踪》却有。

《绿野仙踪》为胡家三公子所撰,所写二人之恋情,亦可证本词之真实性。

3. 白马骄驼冯子都根据前后二句,可以确知“白马骄驼冯子都”指求婚者,即西门庆也。然为何作此比喻耶?其意是否类似“白马王子冯子都”?非也。

先释冯子都。冯子都实有其人,为汉朝权臣霍光宠臣,一人之下,万人之上,百官皆须仰承其鼻息。比夫婿为冯子都,固颇含调侃之意,却亦可证二人确有相似点。

余囊考西门庆之原型,即已指出其非普通之商人,而是“威权震东南”之大官僚,曾拜宰相严嵩为干爹,操百官及百姓之生杀大权于股掌之上 。故冯子都比喻,岂不是西门即胡氏之二重证据?

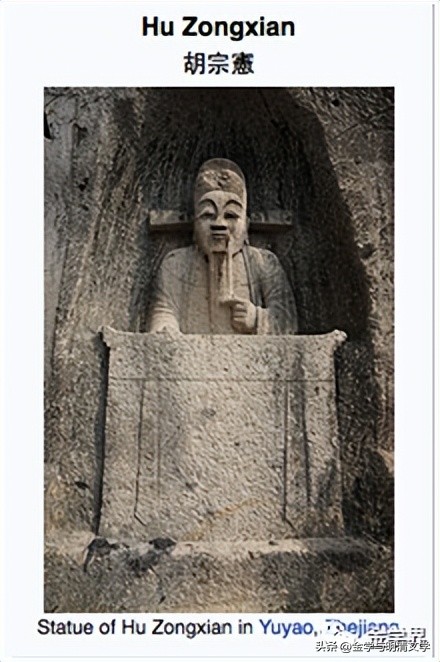

再释“骄驼”。字面意思应该是“骄傲之骆驼”,却难明其真意所指。所幸有第十二回彩图及胡公石像遗存于世。石像在今浙江余姚县,为明代雕塑,以表彰其任该县知县期间之杰出政绩。

此石像亦可见于维基网胡宗宪网页,据网页石像及十二回之彩图,可见胡方脸,短须缩颈,微驼,正与词中所用“驼”字相吻。

既“驼”指驼背,全句之真正含义应该是:夫婿是一位骑白马、骄横而微驼、地位堪比冯子都之高官。“冯子都”和“骄驼”俱颇含调侃之意。

官名,汉代初用,指守卫皇城之军事长官,后沿用于历代,所指通常为禁军头领或兵部堂尊。

西门之为兵部堂尊,《金瓶》七十四回以“徽宗皇帝御笔钦赐‘执金吾堂’斗大四个金字”作过暗示,而胡宗宪任兵部尚书,为时人所周知。

5. 今年今年是何年?以此可以确定本词之写作年代。再为“执金吾”补论数语。此古官名可指兵部尚书,亦可指侍郎,而胡于二职均有与焉。

据年谱,其于1556年拜侍郎,于1560年升尚书。“今年新拜执金吾,”是新拜侍郎欤?抑或新升尚书?昔曾考李瓶儿为西门胡氏之原配发妻章氏 ,[6]章氏死于1558年秋,而官哥生于李死之前,据此可知,“今年”必为1556年,而“新拜”之“执金吾”必为侍郎也。由此亦可得知,本回首词之写作时间必在1556年。

6. 侵幙露桃初结子此句意甚隐蔽,为女性遮掩性事之含羞笔调。“侵”即“寝”之谬写,而“幙”即“幕”之异体字。“露桃”所指为何?显系一隐喻。

女子外阴类桃,故“露桃”可解为“露出桃子”,暗示曝露女阴,即交媾之意。全句可阐释为:月娘、西门在卧室寝帷中交媾生子。

7. 妒花娇鸟忽嗛雏此句亦用隐语。然据正文,可知“妒花”应指金莲,“娇鸟”应指李娇儿之女,即西门新梳笼之小妾桂姐。“嗛”即“嫌”之异写,而“雏”即雏儿,指初诞之子官哥。

由以上分析,词意大体已明,然是否系出月娘之笔,尚未举证,兹举如下:

1. 闺中姐妹此语清楚表明,作者身居闺阁,为“姐妹”中人,即一女性也,所用视角为第一人称。若词出西门或闺阁外其他男性之手,所用视角为第三人称,“姐妹”岂非误用?应改为“妻妾”才合适。

2. 雏儿此语清楚表明,作者不仅是女性,且为“雏儿”之母,亦即官哥之母。此人为谁耶?难道不是李瓶儿?否。实乃吴月娘也,理由亦有二,如下。

其一,吴应元。

吴应元是官哥在道观之寄名。《金瓶梅》第三十九回写西门庆为官哥之康安长寿,以一百二十分清醮,将其寄名于玉皇庙,取名为吴应元,而对此寄名,本回正文借潘金莲之口,质疑道:

金莲道:“吴什么元?“棋童道:“此是他师傅起的法名,吴应元。”金莲道:“这个应字!”叫道:“大姐姐,道士无礼,怎的把孩子改了他的姓?”月娘道:“看你不知理!”

一个“应”字,一个“吴”姓,受到金莲驳难,金莲难道真如此之无知耶?身为才女,淹通文史,琴棋书画,样样皆会,岂有不识“应”字、不知寄名须改名之“理”?可见此寄名大有文章!

拙文以往早已指出,《金瓶》中有两套语言,一为台面上之语言,一为潜台词,而真相之披露常借助于潜台词。

“吴应元”即潜台词,其倒读则为“元(原)应吴”,暗示读者,官哥原应系吴氏之子也,而非李瓶儿之子。

其二,婚期。

月娘缔姻于何时,颇重要,有助于廓清事实真相,而我们可据官哥生日推知。

据本回首词,月娘“结子”在于“今年”,而“今年”正值西门胡氏新拜“执金吾”,时在丙辰年,即1556年,前已作过分析,不赘。正文中亦提及官哥生日,有二:

1)丙申年七月廿三日,2)戊申年六月廿三日,除日之外,二者年、月均不相符合。“丙申”即西历1536年,而“戊申”则是1548年,实亦皆为掩饰真相之幌子也。然假中有真,“丙”干即是,可视为官哥生日之二重之证据。

据此可知,官哥之生年必为“丙”年也,非“丙申”年也,而是“丙辰”年。小说另有一旁证,亦可证丙年之不误。

此旁证即理发。若官哥生于“戊”年,以上下文合理推衍,应为“戊午”年,即1558年,而李瓶儿亦死于戊午年,在九月,官哥先死,显应早于九月,一个不满一二月大之婴儿,头发或且尚未有,何须理?显然极不合情理。

至此,官哥之生年为丙辰年,已确然无所可疑矣!而十月怀胎,可推月娘之缔姻必在上年,即1555年也。

1555年,囊已指出为批评本开首十兄弟结拜之时间,[7]所谓“结拜”是假,与月娘“结为连理”是真,时在“出月初三日”,即十月初三日。而其时西门尚未开始与“李瓶儿”勾搭,遑论结婚生子!

西门迎娶“李瓶儿”(即李娇儿)入门,在经历宇文弹劾事件及蒋竹山风波后,已是来年之夏季,即1556年之夏季,与官哥之出生几为同时,其之非为李之子,何庸再辨也耶!

有疑者或质问婚期之不确。若月娘十月结婚,十月怀胎,官哥应生于次年八月,而非六月。此破绽,即当时闺中姐妹,又何人不知?请观潘、孟对话:

【潘金莲道:】“头里我自不是,说了句话,只怕是八月(按:即“六月”之谬写)里的,教大姐白抢白相,我想起来,好没来由,倒恼了我这半日。”玉楼道:“我也只是说他是六月里孩子。”金莲道:“这回连你也韶刀了。”

金莲明说“六月”,却非谬写成“八月”不可,岂非明修栈道、暗渡陈仓?八月,即按婚后怀孕之正常时间推算,“大姐”无须抢白金莲,而“六月”,如婚期确在十月,却不足月,此显然是暗言未婚先孕也,月娘如何不恼?而月娘婚前,确曾经过漫长之求婚期,旷日持久,未婚先孕实属可能,故玉楼亦附和金莲说是“六月里孩子”,皆是知情人也。

小说明写破绽,实却正可反证月娘之婚期在旧年之十月。而十月成亲,所相符者惟月娘耳,与“李瓶儿”(不管真假李瓶儿)风马牛不相及也。

(壬)

回次:四十回回首词

类别:词曲(山花子)

作者:吴月娘

原文:

种就蓝田玉一株,看来的的可人娱。多方珍重好支持,掌中珠。

嗟讶漫惊新态变,妖娆偏与旧时殊。相逢一见笑成痴,少人知。

解析:

本词写月娘生子受珍爱,即如金莲,态度亦为之一变。

上阙写幸诞贵子,非常可爱,受到家中多方宠爱,是月娘之掌上明珠。

下阙写突然间发现金莲态度大变,妖娆出奇,迥异往日,而相见月娘则呵呵笑脸相迎,亦昔所未之见也。

词似月娘随兴而作,笔调轻快而风趣,流露出生子后之欢乐心情,笔者亦为之感染,旧技难遏,爰译成现代语诗,冀助读者之理解、欣赏:

蓝田种玉生贵子,

我可爱的人儿哟!

家中人见人喜,

我的掌中明珠哟!

突然间伊装扮妖娆,

其改变令我吃惊哟!

见我不停痴痴地笑,

很少有人见过哟!

词中无难解语,惟下阙中之“新态”及“妖娆”,主语阙如,不知所指为谁?所幸该回正文有相关描述,可为阅者指点迷津:

却说金莲晚夕走到镜台前,把䯼鬓摘了,打了个盘头楂髻,把脸搽得雪白,抹得嘴唇儿鲜红,戴着两个金灯笼坠子,贴着三个面花儿,带着紫绡金箍儿,寻了一套大红织锦襖儿,下着翠蓝段子裙,要粧丫头,哄月娘耍子。

原来粧丫市爱变新态者乃金莲也!金莲与月娘素不相睦,月娘生子,金莲撚酸,欲以变装重博西门青睐,月娘见之不胜惊讶,写词明示其反感。“妖娆”一词,以其之贬义,将作者为吴氏之真实身份,曝露无遗矣。

(癸)

回次:九十九回回首词

类别:词曲(苏幕遮)

作者:王六儿

原文:

白云山,红树叶,阅尽兴亡,一似朝还暮。多少夕阳芳草渡,潮落潮生,还送人来去。

阮公途,杨子路,九折羊肠,曾把车轮误。记得寒芜嘶马处,翠管银筝,夜夜歌楼曙。

解析:

一如小说已近尾声,本回首词亦一尾声歌辞也。词撰于作者晚年,由总结而感慨因己而铸成之错局,却仍以释家平常心,淡然而视之。

上阙以白云红叶始,表示时已至秋。一生亦尔,饱经风霜,即将走到尽头。而回顾平生及人事兴亡,其起伏跌宕,宛似朝和暮,宛似在夕阳芳草渡,观潮起又潮落。送人,去和来,依然如旧。

“兴亡”者何?作者未明言;送何人来去?亦未交待。然读《金瓶》正文,皆知王六儿和韩道国为夫妇,而笔者二年前即已撰文指出,韩道国和王六儿之原型,实即杨慎、黄娥也,[8]慎并未死于1559年,其真实之卒年为1572年(详后)。

晚年来回于浙江、成都二地,半年成都,半年浙江,[9]故江边芳草渡送人,观潮起潮落者,乃黄娥也,所送之人,乃其夫君也。所谓兴亡,泰半皆与慎有关,因慎即《水浒传》之作者,宋江乃其化身也,虽梁山泊事业一度轰轰烈烈、风光无限,最终以“亡”而告结束。

下阙较具体,却隐讳更深、更难解。“杨子”固或不难猜解,然“阮公”指谁耶?据《金瓶梅》,王六儿晚年主要有两个老公,一为名义上之老公,即韩道国/杨慎,一为包养之老公,即西门/胡氏。

名义上之老公“亡”于包养之老公,沦为其奴仆,而包养之老公,一如名义上之老公,亦一度叱诧风云、妻妾成群、威震东南。“阮公”是否即胡公耶?应该是,理由有四焉:

1. 以“公”字论,阮公必为一达官显贵;

2. 以“阮”字论,“阮”即阮咸,与胡琴同为弦乐器名称,二者相通,可以借用,同时又于不经意间透露作者为乐府中人之身份;

3. 明代“元胡”连用,“元”即胡(胡人),“胡”即元(元朝),可互为指代。

4. “阮” ,明代北音读为“远”,为“冤”之谐音字 (见《中原音韵》之“先天”韵),而西门胡氏最后以“冤”而瘐死狱中。

故以“阮公”称胡公,既为影射又含言外之意,妙甚也,可见作者为一文词之锤炉妙手。

“途”和“路”既是实写,亦是比喻,意谓与二位均系同路人,风雨共舟,一路互相扶持。

“九折羊肠”即“九曲羊肠”,形容道路之曲折、艰难,而“羊”“杨”同音,“羊肠”实曲指“杨子路”之崎岖弯折,故“车轮”驰驱于上,遭罹耽误,岂非意料中事?

“车轮”喻事业,显而易见指“水浒”揭竿而起之伟大事业,而此事业,作者毫不讳言,不仅因其之艰难曲折,且亦因我 – 作者,而受到失败。

至此,我们可以清楚看到,作者是一位深度参与当时朝政大事之干系中人,于杨子、于胡公,均极重要,而二人均因之而最终落败。

上仅析“杨子路”与作者之关系,尚未及“阮公途”。“杨子路”上把“车轮误”,其之原因,词中固未有明言,读者却可细读《水浒传》及《金云翘传》,自行搜寻答案。

然“阮公途”则未见于二书记载,《金瓶》中亦未之著录,所指为何事耶?由“途”、“路”并用,可推诗之作者必亦“途”之干系中人也,且一如“杨子路”,以败局收场。

据《金瓶梅》,西门胡氏初次为“缇骑收”,月娘与父曾为之上山祈福,实即去京求其哥云理守/刘守有托情,以此可推王六儿必亦如此也,必亦为之去京城直接求情于嘉靖帝(其与帝系姑侄,又另有一层情人关系,可参阅《续金瓶梅》第十九回及《宋公明闹元宵》等剧),然胡公为缇骑收共二次,王是否为营救二次均奔走于京杭“途”中,我们不得而知,然最终之结果,由胡之身亡,可知与“杨子路”无异。

词之最末数句,即指旧胡公馆,往昔何其豪华,日日妓女盈门,翠管银筝,歌舞欢笑,不分昼夜!如今却人死馆空,成一片荒芜,寒风之中,惟余马之嘶鸣声,读之令人悲催。

本回首词出于一阅尽沧桑之老人之手,带几分悲伤,几分忏悔,又几分留恋。

悲伤世事多变,人生无常,忏悔有愧于杨子,未能成就其伟大抱负,而又留恋于胡公,及其秦楼楚馆之惬意生活。

故张批云:“不知是声,是泪,是血,”道出其一生荣衰,尽囊括于此,其之为哀歌,哀而不怨,感情至深处,反归于质朴平淡,堪比宋代之同调名篇《怀旧》:

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠。山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。

黯乡魂,追旅思,夜夜除非,好梦留人睡。明月高楼休独倚,酒入愁肠,化作相思泪。

《怀旧》为范仲淹所撰,而范公,自黄娥少女时代起,即为其崇拜之偶像,其正德末年所撰之《西厢记》,化用范之苏幕遮词而作“碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞”句,而晚年则再次踵武其后,自作苏幕遮词,既抒情妩媚,又极具苍凉感,范氏之《怀旧》欤?抑新版之《西厢》欤?

(未完待续)

注释:

[4] 王静庵先生当年根据《凌氏家谱》断定《二拍》为凌濛初所作,学界凌氏研究者宗之,余时为学生,不敢冒然质疑。

[5] 见《升庵夫妇乐府》中之《升庵先生年谱》,编述者为闽侯黄兰波、黄缘芳。

[6] 见《儒林外史》关于王惠叛乱失败后之描述。

[7] 见《徐渭集》卷一,页238.

[8] 杨慎自己曾为大礼议抗争而被杖笞,几乎致死,盖因深知用刑后之痛苦,故才能如此体贴入微。

[9] 见《警世通言》卷一《俞伯牙摔琴谢知音》篇。

文章作者单位:Norwich University (美国)

本文获作者授权首次发表,转发请注明。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/934348866.html