文 | 美瑾

2016年,美即被曝回款不足2亿元,业绩下滑近六成,回款额甚至回落至高峰期时(13.53亿元)的一成左右!短短4年,回款却跌了90%,原来的本土面膜第一品牌,在“改嫁”欧莱雅后的落寞不禁引得众人扼腕叹息。

1

欧莱雅对美即动作频频却仍难掩颓势

2012年,美即面膜在中国市场份额达26.4%,当之无愧成为面膜行业第一品牌;2012年6月-2013年6月,美即业绩达至巅峰期,年销售回款达16.9亿港元(约13.53亿人民币)。

这也促成其高调卖身欧莱雅的前提。

2013年8月,一直想拓宽大众领域的欧莱雅对美即出手,双方达成控股方案,前者以65.387亿港元(合约8.40亿美元)收购后者。然而2013年7月-2013年12月,美即中期财报显示,公司实现净利润2732万港元,相比上半年的2.07亿港元,下滑幅度接近80%。

正因此,此前的高价收购被指为“冤大头”交易。

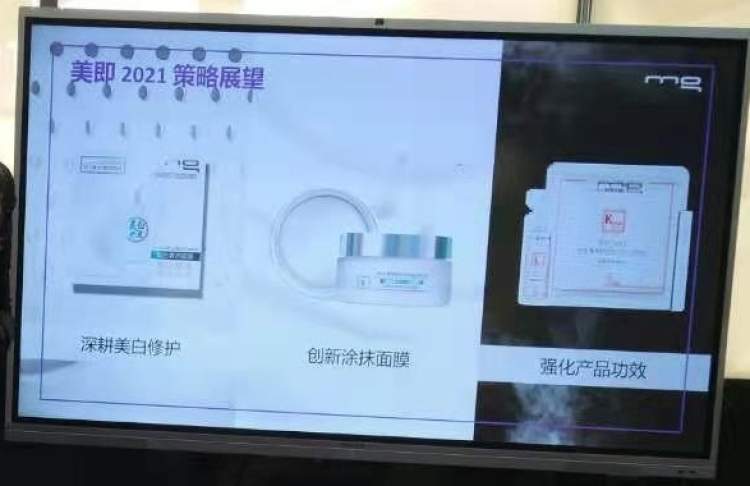

2014年4月,欧莱雅对美即完成全资收购,4月9日,美即控股随即从资本市场上全线退出,但仍以子公司的形式独立运营。后于2015年,欧莱雅开始升级美即的品牌形象,包括Logo替换、产品线更新,同时成立面膜专研中心,专门围绕美即做研发,并意图用皮肤科技打造同类产品的竞争壁垒。

可见,起初美即的委身起初并未陷入“小护士式”的套路,欧莱雅对其动作频频,大胆革新,然而虽有欧莱雅的强大资金与技术做支撑,但随着外部本土面膜竞争的不断加剧,加之品牌自身对市场的把握不当,改革收效甚微。

2016年4月初,在正式收购美即两年后,欧莱雅将美即面膜市场及营销部正式并入欧莱雅大众化妆品部进行管理,美即部分团队将迁至上海,原有在广州独立运营模式被打破。随后的2016年7月18日,美即召开首届面膜峰会,邀请papi酱参观体验美即面膜实验室,并以全程直播形式大胆尝试新兴营销。

2016年7月28日,欧莱雅集团发布中期业绩报告,首次披露美即面膜的业绩情况。报告显示,美即上半财年减值亏损2.13亿欧元(约合人民币15.796亿)。经市场检测人员爆料,2016年美即回款竟不足2亿元,业绩下滑近六成。

不得不承认的是,“折腾”了很久的欧莱雅的确试图让美即重新焕发活力,只是表现却不尽人意。尽管前欧莱雅首席执行官安巩一再强调美即在中国面膜市场的领先地位,但显然一叶子、雅丽洁、森田、美迪惠尔、膜法世家、魔力鲜颜等品牌已在各渠道展现出越发蓬勃的市场张力。

2

棋差一招反成渠道鸡肋

美即市场份额的流失之快,不尽让人联想至其他欧美巨头对本土品牌收购的失败案例,似乎并购后的品牌表现乏善可陈已成为不破的魔咒。

事实上,走全渠道发展的美即与不断渠道下沉的欧莱雅间,其渠道匹配度已较为吻合,因此在渠道操作上显然并不完全陌生,但对本土市场走向的把握上仍有些“失灵”。

一方面,面膜细分市场在近几年的井喷发展,使得竞品不断增多,虽有技术、资金加持,美即却也被湮没在红海中。另一方面,也是更为重要的一点,美即对市场作出的应激反应相对滞后,尤其渠道策略僵化、线下线下价格体系混乱,这让美即备感掣肘。

收购之初,美即曾规划在2015财年收入突破30亿,并将整体市场占有率提高至30%以上(巅峰期达26.4%),核心渠道屈臣氏提高至40%以上,KA占有率提升至30-40%,同时大力发展线上渠道。许是受御泥坊、膜法世家等淘品牌的倾轧,电商却并未对美即抛出橄榄枝,且彼时微商的面膜乱象也无法让其独善其身,身处困境之余,其渠道策略也跟着乱了阵脚。

对于欧莱雅而言,收购美即意在扩充大众市场,并有效利用相关资源,而美即在屈臣氏、大型超市等现代流通渠道的优势颇足。当然,全渠道运营的它能权衡各中利弊,凭借的正是价格管控的好本事,但据了解,现在的美即已陷入“价格战”窘境。

以CS渠道为例,目前美即的拿货折扣约在4.3-5折,与一般的国货相差不大,但由于线上价格冲击及专营店间竞争,最终多以5折销售,这使美即越来越成为流通品牌中的鸡肋。

即便此前市场仍对美即有着很高期待,但在这一泼“冷水”浇下之际,美即的命运或许也正悄悄改写。上海某日化企业高管表示,通常本土品牌投入市场的容忍期是两三年,但欧美企业却可以亏十年,然而其对收购品牌的态度显然没那么宽容。

据悉,美即并不会成为欧莱雅旗下的全球性品牌,而是专注于中国市场销售,且膜布技术将被嫁接至其他品牌中应用,包括生产工厂等资源也将适当与其他品牌共享。

即便美即尚未回本,然作为欧莱雅大众市场不可或缺的一员,它的生命或许还会延迟一段时间,以完成曾信誓旦旦许下的“膜王”目标。是“苟延残喘”,还是被“物尽其用”?时间会证明一切。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/866893578.html