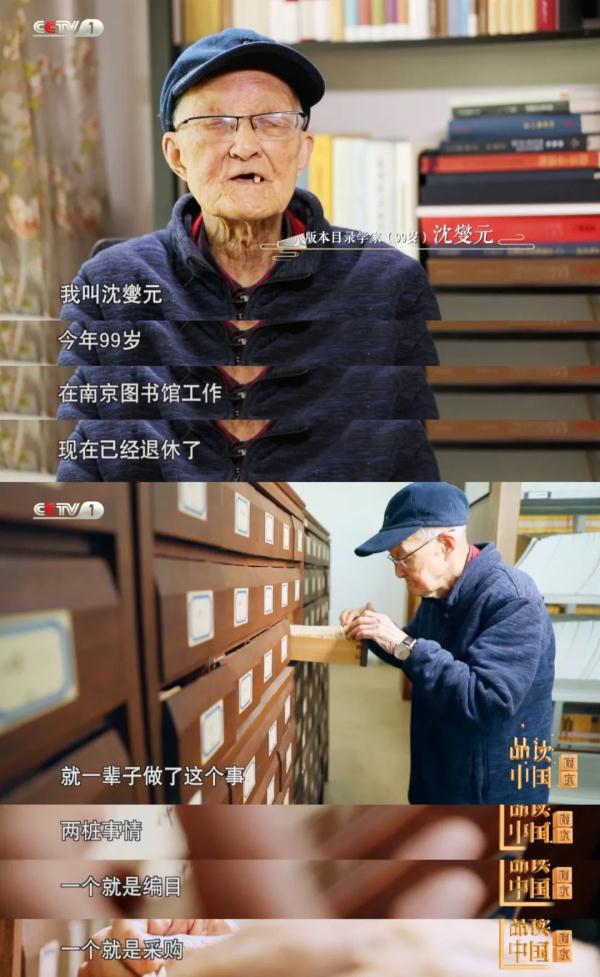

柳诒徵:为求一书不展“当街长跪”:

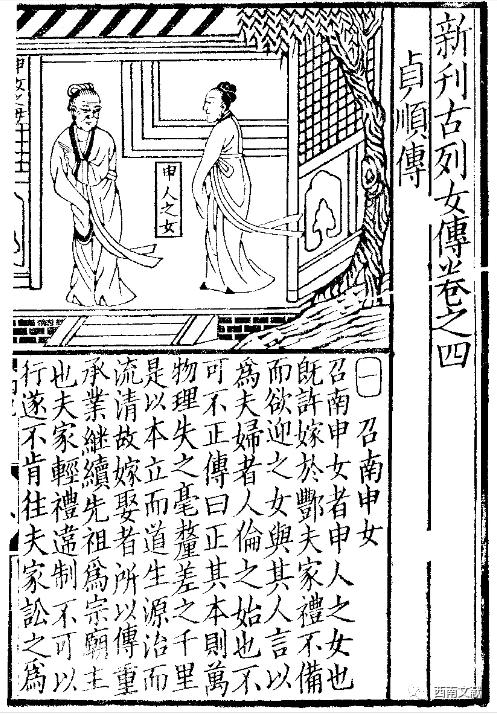

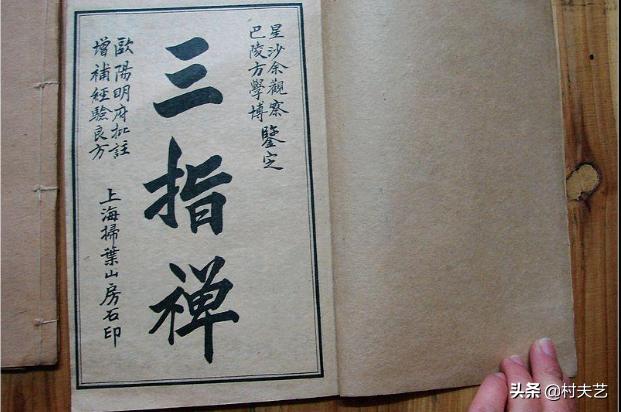

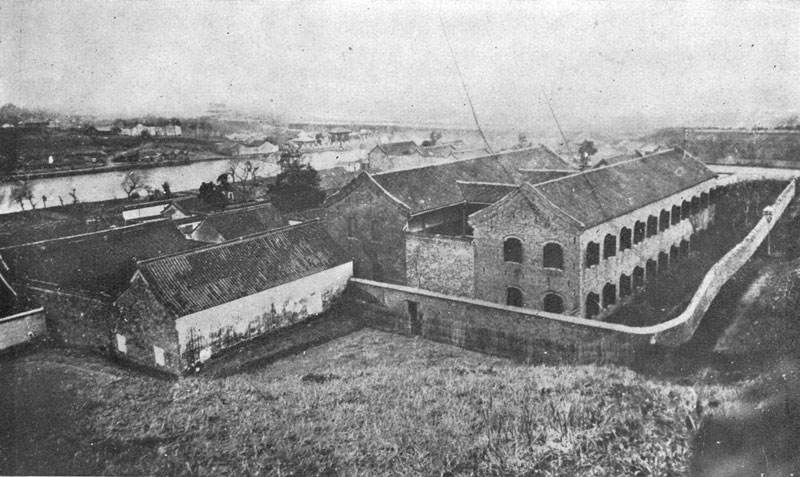

南京市鼓楼区清凉山下,龙蟠里9号,这里是惜阴书院旧址,现为南京图书馆古籍部所在地。百年之前,两江总督端方为“广开言路介民于识”,于1907年奏请清廷批准,筹款十万元在这里创办江南图书馆,将“八千卷楼”藏书及武昌“月槎木樨香馆”的藏书全部收购,委派后来的《清史》总纂、北京图书馆创办人缪荃孙为图书馆总办监督(馆长),书馆规制庞大,崇楼广厦竟达44间。至1937年时,这里珍藏的宋明各朝秘籍珍本48万余卷二百万册,为中国第一所也是当时藏书最丰富的公共图书馆。

摧毁一个民族必须完成两个目标:一是消灭它的实体,二是用摧毁它的文化,而图书馆无疑是一个民族的文化内核。抗战期间,这里成为日军疯狂焚烧的重点地域之一,当年的龙蟠里被连续十余日的大火焚城,纸灰遮天蔽日其厚盈寸,被称为文化史上的南京大屠杀。

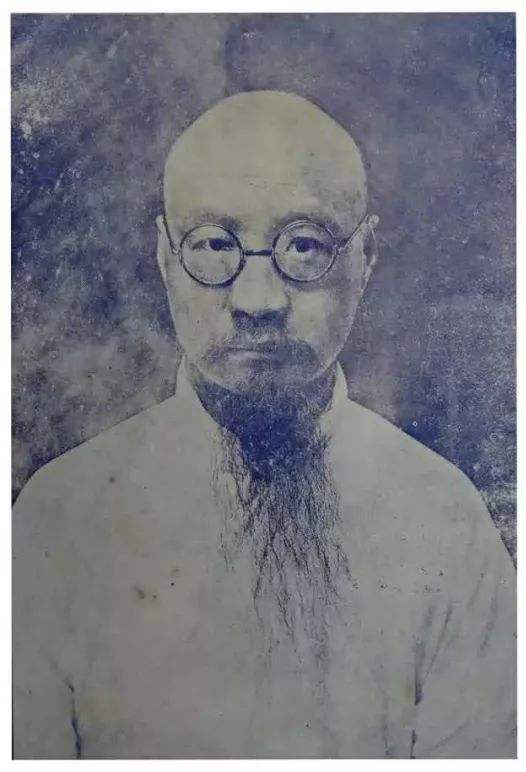

1946年,中国政府向远东委员会递交《中国战时文物损失数量及估价目录》,对当年龙蟠里焚烧和抢掠所致的甲库善本正式向日文提出索赔,后来这些善本的大部分失而复得。事后,一位老人抚书而泣:“书住在此楼三十余年了,多年的迁居流浪,今天仍旧回来,真是神灵呵护……”这里的“此楼”指的是故宫博物院南京分院的朝天宫地库,这位老人名叫柳诒徵。

正是这位柳诒徵的全力周旋,才使得这场文化大屠杀中的图书馆大多数珍藏得以保存,而柳先生也因此在知名的学者、史学家、教育家以外,又多了一个中国文化卫士之称。

一、17岁的秀才

柳诒徵是江苏镇江人,字翼谋,号知非,是文史界著名的历史学家、古典文学家、藏书家、书法家,中国近现代史学奠基人。

他7岁丧父,家境清寒,与母亲相依为命,常“仅赖少许酱豆腐下饭”,自小重孝求仁。他勤于耕读,日诵经书诗文,读书无度,因家贫无置,他便勤奋借抄,“日常闭门自禁于斗室案头之中,咸与书籍为伍。日后写稿,竟不假思索,往往振笔疾书,文不加涂改,作诗也如云移流水,生花妙笔,一气呵成。”学识渊博胸怀锦绣,当时有人曾作“次韵柳翼谋”七律一首,中有“君看一代称韩(愈)柳(宗元)”之誉。

柳诒徵17岁时便考中秀才,1914年起,柳诒徵先后任教于南京高等师范学校、清华大学、北京女子大学,并随恩师缪荃孙在日本考察数月,可谓学贯中西,1926年,时任东北大学教授的柳诒徵在东北大学的“拥郭拒胡”学潮中因反对校长郭秉文的官僚和霸道,一纸辞呈离开东大,在缪荃孙的引荐下出任江南图书馆馆长,并出任江苏省参议员。

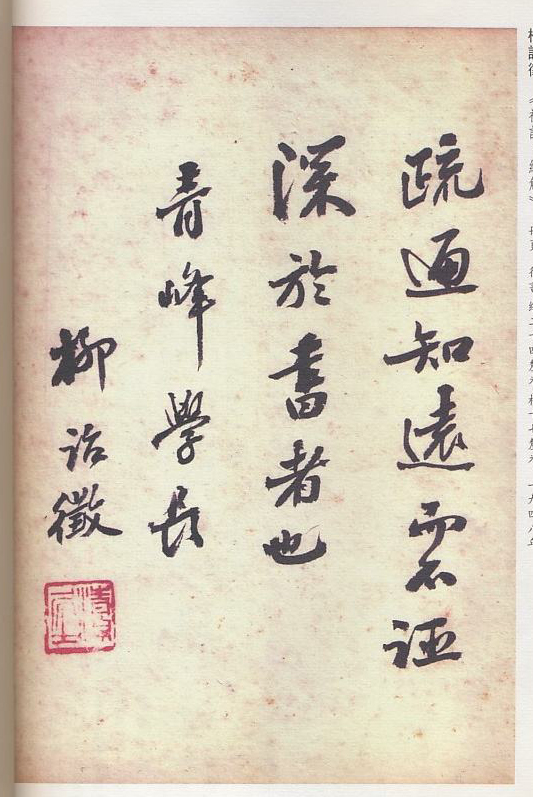

柳诒徵是南京大学历史系的开创人之一,乾嘉学派的中坚,学问精粹桃李天下,道德学术,士林敬重,柳先生在二、三十年代的中国史坛上,与史家陈垣、陈寅恪并称“南有一柳北有二陈”,其得意门生知名学者吴宓后来将其与文学院教授王伯沆并称“南雍双柱”,更称其“近以吾国学者人师,可与梁任公(梁启超)联镖并驾。”所著《中国商业史》、《中国教育史》、《中国文化史》等都是业内最早的系统论著,《中国历史要义》“更见精采,美不胜收,在我国的史学名著之中即以之持与刘知几的《史通》和章实斋的《文史通义》相较,要亦可以先后比美。”。除了史学精卓,柳先生“诗文雄浑圆健,充实光辉;书法亦俱足名家;为文不论说理、记事及其抒情,无一不精,直入六朝堂奥”。

抛开柳先生对中国教育界史学界的贡献之外,他还是位身怀仁义的藏书家,并在1937年日军攻占南京期间,以文人之身,忠于馆长之职,历十年之功,全力保护古籍的故事更是让人读来动容。

二、地库藏书

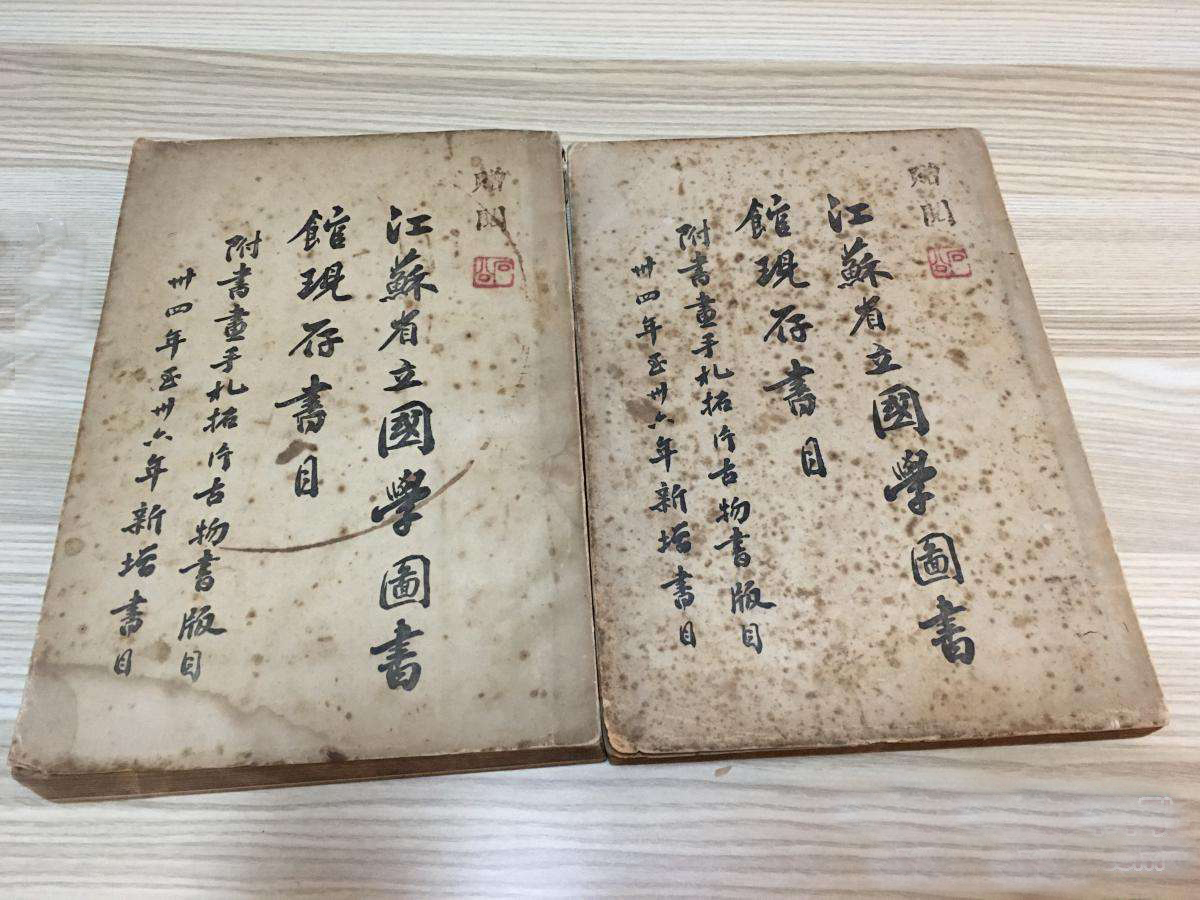

出任国学图书馆馆长之后,十年之间馆藏规模成倍增长,“其中善本书以钱塘丁氏八千卷楼所珍藏者列入甲库,本馆历年续置者列入乙库,率皆宋元明版及海内孤本,或学者之稿本及唯一之钞本,除国立北平图书馆外,实无可与本馆雁行者”(中国藏书分类中,去除古籍的重要性和史学性外,仅以时间区分,明以前的古籍可归于甲库,清之后俱归乙库)。

馆藏珍品实为无价之宝,但馆舍老旧,各种贮藏设施过于简陋且火险隐患重重。十年间,柳先生多次向省府提请拨款,1937年初终获教育厅首肯,筹得3万3千元建造新书库。此时图书馆因其所藏之珍贵被升为国家级贮书保护单位,并更名为国立中央大学图书馆(此名一直沿用至1952年10月并入国立南京图书馆止),柳先生立即着手新书库的修缮工作。

当年夏天,八·一三事变祸从天降,随后全国抗战,日军势如破竹,剑锋直指国府南京,馆舍又被参谋本部勘委会军队强行占驻,日本人对馆中所藏时时侵扰损毁。

更有甚者,日本人以1932年《国学图书馆第五年刊》刊登的柳先生所撰《明代江苏倭寇事辑》内容(该文中详述明代倭寇入侵之卑劣行径,大赞国民抵御倭寇之事迹,振国人抗日卫国之信心)有损大日本国形象为由,多次刁难柳先生并命其罗列馆藏目录以供日本国取用。

柳先生敏锐地意识到一旦日本人全面占领南京,势必会对馆藏进行彻底的摧毁。身为馆长职守所在,他开始为馆藏古籍寻找安全可靠的处所。当时战事已开,平津、淞沪时局动荡,柳先生对所藏珍籍保护深感焦虑,数次函请省政府及教育厅审议迁书方案,并提交了详细的古籍目录及迁书计划。

在1937年9月27日呈报给教育厅的迁书计划书中,柳先生提出了六处可供考虑的迁书地点:江宁、镇江、扬州、兴化、长沙或西入四川。鉴于战势,以远为佳,教育厅给出的意见是远以长沙、近以兴化两地为宜。柳先生当然希望这些古籍离战争越远越好,遂与长沙联系,但当时国内混乱,调度不利,车辆轮渡经费人员都不具备,绝望之下,先生致友人赵寿人的函中谈到当前处境:“诒于八月中旬,已自分以身殉书,知糜烂之不可抵抗,而职守又不可放弃,自身关系尽可付之度外,家人孺子更应听其自谋,不复计忆,然亦不自意其尚能苟活七十余日,而馆屋及附近地方亦幸安全……”

先生拟先将藏书转移至兴化,只恳请政府提供汽车二十辆即可,其余事项“馆自负责”。但政府都忙于迁都重庆,以“守城尚在两可之间,几张纸又何有精力辖管”为由俱未重视,虽有于右衽等文化名人力挺仍未有任何进展。所有车辆除了调度军事之外,全部忙于迁都事宜,连民用汽车也无一例外,以至于柳先生想通过关系联系民间车辆也无法办到。

情急之下,柳先生先前制定的古籍外运计划已无法实现,只好退而求其次,觅一处偏僻所在就地隐藏。南京故宫博物院马衡院长与他私交甚密,当时已获车辆若干用于拉运馆中所藏,柳先生拍桌大骂这是一帮蠢猪,“要知文物固然艳美,但古籍乃民族之精神魂魄,亦不输于文物之值。可叹一族之魂,可堪毁于兵火。”但是痛骂并无实质作用,当下还是以迁书为重。他与马先生商量是否可以用拉运文物的车辆运送古籍,马先生回复说军警对车辆和物资控制检查非常严格,全程持枪监视,此法又未通过,但是马先生保证说一有机会或可能,定会想办法替他尽可能多地运出一些书去。

不过马先生还是提供了退而求其次的办法,可以用博物馆腾空的隐蔽仓库藏书,且一有时机,这些书已藏在朝天宫,可以鱼目混珠,以故宫旧藏文物为名装车运走,这让柳先生大喜过望。

情况紧急,只能先挑最珍贵的古籍运走。经过周密布置挑选之后,8月14日柳先生亲自监督装箱,将首批宋元孤本300余册装5箱,全由馆中亲信密友肩挑背扛,运至南京故宫博物院朝天宫分院地库。

街上已经兵荒马乱,警报声此起彼付,偈有零星的枪炮声急促地响起,柳先生安排学生护送自家妻子先撤出南京,自己仍留在馆内日夜督促装箱,16日夜又将105箱古籍运至朝天宫地库,至此,馆藏最珍贵的善本甲库和部分乙库藏书已暂时妥善安置。

短短数日之内,又将善本乙库中另一部分较为珍贵者藏在图书馆自有的密室中,并命人将密室外面重新砌起一道砖墙掩人耳目,吩咐工匠一定要对这面墙作旧处理,并在墙外摆放一排书柜遮挡;另有馆藏清代江南各公署档案六千余宗及未及整理的60余篓,藏于与图书馆比邻的马新贻宗祠内的地坑中;国学图书馆与马新贻宗祠之间的夹壁墙内开洞藏匿了赵子昂真迹等名贵字画二百余幅,其余的古籍因人力时间等原因,只能草草置于图书馆所属的陶风楼中,仅以帆布旧物覆盖。此次就地藏书量约有15万册,工程堪称浩大。

12月2日,柳先生得到教育厅消息,已经安排好两车汽车明天可由先生调配“酌运馆藏”,虽然杯水车薪但聊胜于无,先生立即安排装车事宜,可带书北上是最安全的措施,但那些善本已经藏好,不宜二次翻动,先生于是将馆中现存古籍重新挑选装车,内有地方志及珍本丛书107箱计3万余册,由学生汪阊、王焕运二人随车北上。

此日夜里,柳先生与馆中工作人员最后望了一眼心血所注的图书馆,开始撤离南京,他们的目标是苏北兴化。仅仅数日之后,南京沦陷。

此后一年时间里先生辗转多地,朝不保夕,亦时时牵挂馆中藏书,特别是朝天宫地库中那些最珍贵的甲类善本。流亡中多方探听朝天宫地库寄存善本的下落,可曾混入故宫文物一并西迁。当他听闻那些古籍已经装车运走时欣喜万状,于1938年4月28日致信马衡,“通过阅读沪报,得知故宫珍藏悉数西运,与贵馆所藏一同入蜀,余甚慰之。”但马衡的回复却让他失望,“寄存地库之珍籍,因形势紧迫,未及运出。同属国家文物,本无人我之分,惟就责任言,不能不先己后人,此应请见谅者也。”

三、文化大屠杀

最珍贵的甲类善本未能运出是柳先生一大遗憾,但当务之急还是带在身边的这些古籍。在最终决定退守兴化后,他一边组织人手装箱运送书籍,一边与兴化县长金崇如频繁信函联系,详细设计兴化迁书的各种细节,力求书籍无损坏无遗失安全无误,并以一个教育家的高瞻远瞩建议书籍运抵兴化后,“不妨作为流通图书馆,或南京分馆,公开阅览。若此,似较前商专顾庋藏者较进一层,可稍减吾之愧于国人之羞”。

1937年12月5日深夜柳先生到达兴化后,立即于兴华西仓设立江苏省立国学图书馆临时办公处,并亲自安排人打造书架,将古籍按目录分类摆放,两天之后,临时图书馆即告对外开放。在开馆宣言中,先生坦诚自己能力不足,未能将馆藏尽数照料周全,但“余今日之开馆,亦为国乱书心静,人穷志益坚。”

局势急转直下,苏北形势恶劣,时有敌机骚扰轰炸,兴化亦不能幸免,兴化图书馆仅数月之后就于1938年4月停止开放。

1938年4月7日,柳先生含泪向省府请辞国书馆馆长一职,并将兴华古籍分藏于观音阁、罗汉寺、乾明寺等地,安排部分职员留守兴化,随后西去重庆,临行时变卖了夫人的首饰给这些留守人员预发了薪水,要求他们在保障自身安全的前提下尽已所能地看护好这些珍贵图书,并说:“我并非怕死,我比你们更舍不得离开这些书,但是我要挣钱给你们开薪水啊,我要让你们安心在这里看护,待国泰民安之日,能让这些古籍重回旧地。”在重庆中央大学文学院研究导师任上,他的薪水除了留下少许供家人度日外全部寄往兴化“几无存银,长衫经年不换”。

自唐代始,日本文化便以中国为范本,深知以历史悠久闻名于世的中国,定有无数珍稀古籍可为其用。侵华日军十分懂得文化侵略的重要,在1932年一二八事变时,当时进攻上海的日本海军陆战队司令盐泽幸一就曾这样明白表示:“烧毁闸北几条街,一年半年就可恢复,只有把商务印书馆、东方图书馆这个中国最重要文化机关焚毁了,它则永远不能恢复。

而做为一国之首都,日军对南京的文化搜罗更是蓄谋以久精心策划。入侵南京后,日本政府便命令军方千方百计将中国首府的历代典籍搜罗劫为已有。南京沦陷后,日军立即调集文化特工和专家29人进驻南京,着手甄别搜罗到的各种文物和古籍,制定的文献搜集计划甚至比军事计划还要详尽。

上海派遣军特务部下达了“立即检查南京市内的重要图书,准备接收”的命令,并成立了“中国支那占领区图书文献接收委员会”、“图书整理委员会”等多个专门机构,派人对南京图书进行最彻底地清查。1939年2月未,因在中国搜罗的古籍数量太过庞大,日本东亚研究所又派出后藤贞治、小川要一等10名中国文化研究专家赴南京整理被劫图书。

日军得知国学图书馆大量书籍并未运走,立即封锁可能藏书的相关地域并发出高额悬赏。1937年12月22日至31日,先后检查并封存了除金陵大学、金陵女子文理学院等美国教会势力范围之外的、南京有可能收藏重要图书和文献的地方,如国民政府文官处图书馆、外交部图书馆、考试院等共计70余处。

当终于探听到国学图书馆留在南京城中的古籍位置后,1938年4月1日,以寺井义三郎等六名佩戴“上海特务部”臂章的日本文化特工为首,近百敌伪军警开着两辆汽车冲入朝天宫地库,打伤守卫房间的两个老人,砸开门锁冲入地库。接下来的几天里,朝天宫周边藏书处陆续被发现。

这些文化劫匪口中高喊东亚共荣文化大同的口号,将藏书悉数装车移至南京地质调查所内专门为存放文物开设的专库中,由日本学者整理目录并重新装箱准备运回日本。据不完全统计,兵入南京一个月的时间里,日军出动士兵2376人,中国苦力830人,动用卡车300辆次,专库中搜罗到的各种古籍“堆得跟小山一样。”藏于国学馆东侧马公祠内的清代各公署档案7000宗及未及整理的60余篓,被当作旧纸出售,更多的则是一把火焚毁。

据当时在南京亲历古籍整理工作的日本学者青木实战后供述,当时仅从南京城内即运走古籍88万余册,比当时日本规模最大的东京上野帝国图书馆的全部藏书量还多五万余册。

此次文化劫掠事件与南京大屠杀事件一同展开,持续时间比南京大屠杀更久,被后世称为南京古都的“文化大屠杀”。

不仅日本人对搜罗古籍不遗余力,国内各地军阀也毫不手软的四处抢掠。

1939年夏,国学图书馆与马公祠之间的夹墙被连日大雨淋毁倒塌,露出所藏字画和古书。南京维持会长梁鸿志得知消息立即与陈群、陈方恪等亲往查看并将字画图书随车掠走,同时带走的还有藏于国学图书馆密室中的古本。1945年南京光复后,柳诒徵先生在国民政府后楼的立法院仓库内将这些书大部取回,经清点统计,字画73种仅存5种、《明实录》底本数十卷仅《天启朝》一部卷在,其余自太祖至崇祯实录,原钞本均不知下落,可谓损失惨重。

1940年5月26日,兴化失守,国学图书馆寄存在兴化观音阁及寄存于民间的共计14000册地方志书因“与日本国传承之史作用甚微”而悉数被日军焚毁;其余寄存于罗汉寺、乾明寺的藏书,虽然逃过日军的大火,还是在1943年4月被汪精卫所属师长马幼铭掳掠,计损失14485册,卡片和地图11万余张,直到三年之后才陆续找回了一千余册(张),仅为全部损失的千分之一。

四、寻书归宗

南京沦陷时龙蟠里计有藏书15万余册,还包括最珍贵的甲库善本,而这些典籍遭此横难,柳先生自认为“典守不力,颇感自责”,一直耿耿于怀。日军投降后,柳先生立即辞退公职返回南京组织古籍的抢救和回收工作。

1945年10月10日柳先生回到南京,次日即赴龙蟠里视察馆舍残貌,八年祸乱,故籍零散,先生不禁长歌当哭恸容失色。

11月8日,江苏省教育厅特批20万元,交由柳先生全权负责故都旧籍收集工作并着手重开图书馆。

复馆工作之繁杂紊乱,更难的是与日本交涉,而旧政府所劫图书明明就存于立法院后院,却无人接手处理,又不得私自入内归整,国立中央图书馆将一部藏书通过关系拉回自家馆中据为已有,柳先生找到馆长蒋复璁,当面以藏书目录示之,拍案大呼“窃书者,国贼也!”最终艰难收回一部。他在给教育厅述职报告中称“日本国劫书尚属外邦之掠,国贼明抢,十分该杀。”

得知柳先生巨资收书,各地书商都想大发一笔,如上海传薪书店有馆抄《明实录》百十余册索价5万元;苏州文学山房有馆藏元刊《扬子法言》四册,索价7万元。柳先生俱登门验明真伪,确为旧馆所藏者,便晓之以理索回归馆,不还者及伪造者,先生即诉之法院,力主严切追究,以防助长盗窃伪造之风。

凡此种种,不一而足,柳先生在日记中自比“破庙枯僧,劫后募化装修,奉藏经典,虽在方盛,实赖大护法……”令人读来落泪。

至1946年5月,柳先生与旧部数十员工餐风沐雨劳顿备至,先后从玄武湖图书分馆、中央图书馆、文物保管委员会等处陆续收回馆书收回18万余册,遇不肯归还者不惜“长跪以求”。其中苦难自不必表,让他感动的是与政府官员的作派相反,很多民间学者自北平、苏州、无锡等地收罗图书,见有“国学图书馆藏”钤印者,主动寄还,此类古籍占了全部回收图书的一成以上,显现了国人对古籍的尊崇和人心所向。

当年8月1日,修缮一新的国学图书馆重新向民众开放阅览。自1937年10月23日闭馆,白驹过隙苍云过眼,故籍多有焚痕人泪,而护书者也垂垂老去,屈指算来,已历9年矣。

1947年,柳先生接上海合众图书馆的同仁函告,有人向合众图书馆出售当年马幼铭所劫的古本。合众馆本想替先生先行购入,“但只见样册未见他书,恐系传闻之误”,加之对方索价太高未果,“乞先生亲来一唔,面鉴为妥。”得知消息柳先生不胜欣喜,立即亲赴沪上,认为此事必须得有切实线索证明此人手中确有藏书方能继续,一旦拿到确凿证据,“当延请律师诉之法庭”。

该售书者深居简出讳莫如深,但仍四处兜售,仅以数张书页为样,藏书下落却绝口不提,柳先生多次与之接触仍不得结果,遂遗憾地于半月之后返回南京。但他寻书心切,临行时仍恳请合众图书馆的同仁帮助核查,并留下数万元巨资,一旦查实确为真品“便可伺机购入,若资短,可函告即付。收赎馆书,使诒得以就木之先,稍减罪戾,虽及黄泉,不忘大德”,言辞殷切感人至深。

后来人们才知道,政府拨给柳先生的20万元早已用尽,这笔款子是他临来上海前以低价变买了老家仅有的数十亩祖田。经此一事,先生深发力不从心之慨:“隐觉此次劫运中,文物之聚散,若有缘数存於其中,缘与数当归者,至其时则归,否则无可奈何。”

五、一生书里活

旧馆寻书时逢人作揖见书落泪直如寻子,被聘为江苏省参议员时凡关乎民生总能无视权贵仗义执言,同仁俱赞其“从寻书时的‘低头菩萨’竟成议会上的‘怒目金刚’。”而他则说:“寻书是为民,做官亦是为民,寻书乃有求于民,做官则是有责于民,自然不可一而视之。”

建国后,先生执教于复旦大学,并亲自筹办上海博物馆。柳先生学问深邃,弟子“多能卓然而立”,人称“柳门成荫”,缪凤林、张其昀、宗白华、陈方恪、范希曾等弟子都是一时俊杰后世宗师,他本人亦入选新中国成立后首批院士之一。茅以升曾说,“我从先生受业八年,感到最大获益之处,是在治学方法上从勤从严,持之以恒,而其为人立世,我之仰止也”。

人们对其最深的印象,除了教书护书的传奇之外,温文的性情最令人称道,他面孔清癯长须疏落,平素喜着淡青色长衫,路逢学生施礼,他总是面露轻笑拱手作答,极具为人师表之谦逊;他言语诙谐,谦谦君子之风“望之若神仙中人”。他随身两件宝,一是尺长的旱烟杆终日不离其手,另是腰间悬一布袋,其中为先生请同乡印人赵蜀琴所镌“一生书里活”之印,这方印曾随先生当年藏书运书收书,堪称先生护书亲历者和见证者。

就如先生所言:“不至以物质生活问题之纠纷,妨害精神生活之向上,此吾侪对於全人类之一大责任也”,其人其言如其腰悬之印,先生果真是一生书里活。而其以身殉书,舍命护书,倾尽家财收书之行,对国人而言,则是仰止之高山、国之幸运。

1956年2月3日,先生长眠于上海。收书时不吝财物,甚至变卖家产,对自己则节俭有加,平生布衣素食,遗卒之后房中仅一床一桌,书十余箱。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/853788652.html