导读

地球上存在着约600万种真菌组成的庞大网络,它们是鞋子上的霉斑、树林里的蘑菇、面包中的酵母,它们分解岩石、滋养植物,它们在我们的身边甚至体内大量存在,维持着生态系统的平衡。

通常来说,人体并不容易受到真菌侵袭,人体的免疫系统可以高效地防御这些入侵者,而且人体体温环境并不适合真菌的生长,但体表因为体温相对较低,人们有时可能会因为真菌感染而患上一些真菌性的皮肤病。而免疫系统受损的人则更容易被真菌乘虚而入——40年前,因为卡氏肺孢子菌(Pneumocystis carinii)引发的罕见肺炎,才让医生注意到第一批感染HIV的患者。

然而这种平衡状态正在被打破。正如Emory University研究员、科学作家Maryn McKenna所说的那样,“真菌开始跳出之前长期生活的气候区域,去适应一度对它们有害的环境,演化出一些让它们能跨物种传播的能力。通过这些改变,它们正在变为更成功的病原体,以前所未有的方式威胁着人类的健康。”然而,我们所拥有的控制真菌感染的手段,还远远不够。

「超级真菌」袭来

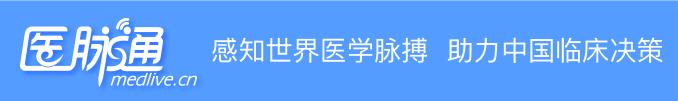

耳念珠菌(Candida auris)的形态与日常烘焙、发酵中使用的酵母菌极为相似,在2009年首次在一名日本患者的耳道中分离出来,随即被认定为是一种新品种的真菌,并开始在全球蔓延。截至2021年2月,已经遍布6大洲40多个国家。(图1)

图1 目前已发现耳念珠菌感染的国家

图片来源:Maryn McKenna, 冯健举译. 致命真菌:被忽视的敌人[J]. 环球科学, 2021(13):10.

耳念珠菌是一种多重耐药真菌,目前已知的每个基因型菌株,都至少对一种主要抗真菌药物具有耐药性,一些临床分离菌株甚至对三种主要抗真菌药物(唑类、多烯类、棘白霉菌类)均耐药。

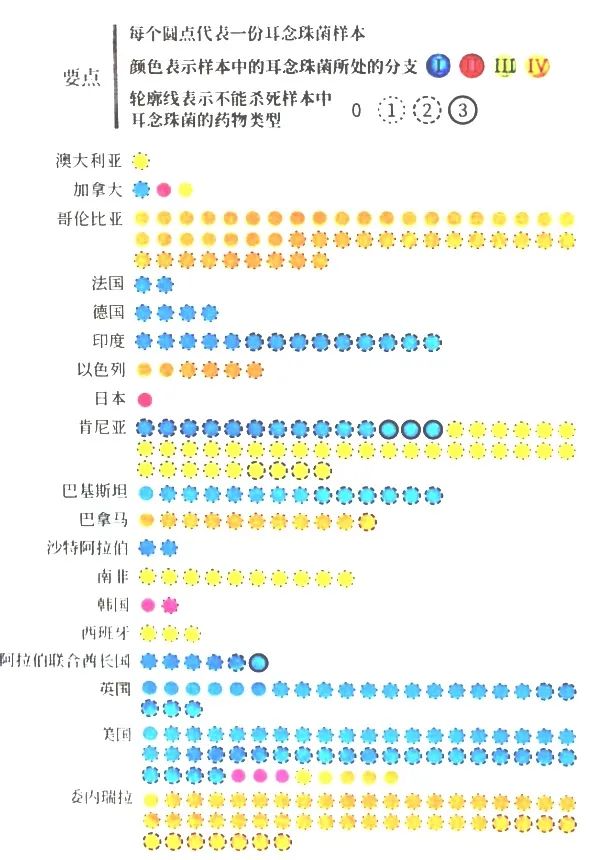

2019年,美国疾病控制和预防中心(CDC)将耳念珠菌列入紧急威胁名单。(图2)

图2 美国CDC耐药微生物威胁名单

图片来源://p1-tt.byteimg.com/origin/tos-cn-i-tjoges91tu/T9ITyD3FNvRWi9.jpg" style="width: 650px;">

文章指出,迄今为止,中国的耳念珠菌感染具有以下几个特点:

大多数病例与浅表组织(例如泌尿道)有关,而观察到血液或深层组织和器官感染的频率较低;

中国大多数医院报告了散发性耳念珠菌病例,而不是聚集性感染,只在两家医院(沈阳和香港)发生了两起耳念珠菌群体感染;

中国报道的大多数耳念珠菌临床分离株仅对氟康唑耐药,尽管一些分离株对两性霉素B和棘白菌素表现出较高的MIC,但这可能是由于最近对抗真菌药物使用的进化适应。在中国所有氟康唑耐药分离株中均能观察到抗真菌蛋白Erg11的F126L或VF125AL突变;

中国大多数耳念珠菌病例发生在55岁及以上的ICU患者中,他们通常有基础疾病史,例如糖尿病和/或高血压;

易患耳念珠菌定植或感染似乎与长期住院和/或抗真菌药物治疗存在普遍相关性。

目前,中国对耳念珠菌的临床和基础研究都很有限,许多悬而未决的问题仍有待解决。例如耳念珠菌通过传统的微生物学鉴定技术无法进行分离鉴定,这就使得对于耳念珠菌所引起的感染无法及时进行确诊。

为此,中华医学会检验分会临床微生物学学组在2020年8月,在《临床检验杂志》上刊发了《成人耳念珠菌感染诊治防控专家共识》,对耳念珠菌的分离鉴定作出了明确指导,我们对该《共识》关于分离鉴定的核心部分进行摘录。

识别威胁——耳念珠菌的微生物学鉴定

1 疑似耳念珠菌的提示

遗传分析显示,该菌与葡萄牙念珠菌、希木龙念珠菌等关系较为密切。

推荐1

以下情形须考虑耳念珠菌的可能性:

(1)念珠菌在25 ℃ 不形成假菌丝,42 ~ 45 ℃ 能够生长;

(2)Vitek YST:鉴定为希木龙念珠菌、葡萄牙念珠菌、C. duobuhaemulonii、无名念珠菌;

(3)API 20 CAUX:鉴定为胶红酵母(Rhodotorula glutinis)(但没有特征性红色素)、清酒念珠菌(C. sake)或鉴定结果不确定(unidentified);

(4)API Candida:鉴定为无名念珠菌;

(5)BD 凤凰念珠菌鉴定卡:鉴定为希木龙念珠菌、链状念珠菌;

(6)MicroScan:鉴定为白念珠菌、热带念珠菌、近平滑念珠菌、无名念珠菌、葡萄牙念珠菌、季也蒙念珠菌;

(7)RapID Yeast Plus:鉴定为近平滑念珠菌;

(8)生物梅里埃质谱:鉴定为白念珠菌、希木龙念珠菌或鉴定结果不确定;

(9)念珠菌对唑类多重耐药或对两性霉素B耐药。文献报道,93%的耳念珠菌临床分离株对氟康唑耐药,33%对伏立康唑耐药,35%对两性霉素B耐药。

2 分离鉴定技术

该菌镜下形态学无特征性提示,需要菌落分纯后进行菌种鉴定。正确鉴定要求人员意识到位、经验充足、质控在控,结果有可信性、重复性、可比性。

2.1 传统方法

推荐2

Vitek 2 YST 8.01 版本可以鉴定耳念珠菌;该版本鉴定的希木龙念珠菌、C. duobuhaemulonii,需要进一步判断是否耳念珠菌。而BD 凤凰念珠菌鉴定卡、MicroScan、生物梅里埃API 20C、RapID Yeast Plus 不能鉴定该菌。

推荐3

显色培养基可做初步鉴定,但不能最终鉴定。耳念珠菌在沙保弱琼脂培养基上菌落为白色或奶油色,在CHROMagar 平板上为粉色或米黄色,培养第4 天可变为淡粉红色或紫色。念珠菌显色琼脂CHROMagar Candida或ChromaID Candida可以初步区分希木龙念珠菌与耳念珠菌。耳念珠菌在24 h 内可长出更大的菌落,并且在24~48 h 内菌落颜色从无色变为粉红色或米色。该菌42 ℃生长良好(而希木龙念珠菌不能在42 ℃ 生长),加0.01%放线菌酮不生长。因为颜色多样、无特征性,所以显色培养基无法做最终鉴定。

2.2 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱(matrix assistedlaser desorption ionization-time of flight mass spectrometry,MALDI-TOF MS)

推荐4

布鲁克质谱仪,MALDI Biotyper CA system(版本4)或Bruker RUO 数据库(2014[5627]及以上版本数据库)可以鉴定该菌。Bitoyper RUO 数据库鉴定耳念珠菌准确率为75.4% ~100%。样本处理推荐乙醇/甲酸提取法。

推荐5

生物梅里埃质谱仪,MS IVD 3.2 版本(IVD)该版本的数据库目前尚未获得美国食品药品监督管理局认可)或MS Saramis 4.14 及以上版本(RUO)可以鉴定该菌。生物梅里埃质谱仪Vitek MS 的IVD 3.2 版本鉴定耳念珠菌的准确率为96.7%,RUO 数据库鉴定耳念珠菌的准确率为93.4%。样本处理推荐直涂法。

2.3 分子生物学方法

推荐6

用26S rDNA D1/D2 区域或内转录间隔区(internaltranscribed spacer,ITS)序列作为菌种鉴定的目标,引物序列如下。ITS 上游引物:5′-GTCGTAACAAGGTTAACCTGCGG-3′,下游引物:5′-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′;26S rDNA D1/D2 区上游引物:5′-GCATATCAATAAGCGGAGGAAAAG-3′,下游引物:5′-GGTCCGTGTTTCAAGACGG-3′。

基于上述引物进行PCR 扩增和测序,结果须可重复、可验证、可比较。和GenBank数据库中耳念珠菌南亚、东亚、南非、南美或伊朗分支中任一分支的基因序列相比,序列比较一致性超过98%,认为是同一个菌种。

推荐7

与耳念珠菌表型相近的希木龙念珠菌、葡萄牙念珠菌、Candida duobushaemulonii 鉴别时,可考虑采用实时PCR(real-time PCR)方法。耳念珠菌特异性引物:F:5′-CGCACATTGCGCCTTGGGGTA-3′;R:5′-GTAGTCCTACCTGATTTGAGGCGAC-3′。耳念珠菌及相关种属(耳念珠菌、希木龙念珠菌、葡萄牙念珠菌、Candida duobushaemulonii)特异性上游引物:5′-GCGATACGTAGTATGACTTGCAGACG-3′;下游引物:5′-CAGCGGGTAGTCCTACCTGA-3′。

理由:Kordalewska 等用此体系对140 株临床分离真菌菌株(含44 株耳念珠菌、7 株希木龙念珠菌、6 株葡萄牙念珠菌、6 株Candida duobushaemulonii、73 株其他酵母样真菌和4 株丝状真菌)进行鉴别,其结果与基于rDNA 的测序结果100%一致。

3 原始标本的分子生物学检测

推荐8

以耳念珠菌ITS2 基因为靶标,用实时荧光PCR(TaqMan 探针法)检测临床样本中的耳念珠菌,引物及探针序列如下。ITS2 基因特异性引物F:5′-CAGACGTGAATCATCGAATCT-3′,R:5′-TTTCGTGCAAGCTGTAATTT-3′,探针P:5′-FAM-AATCTTCGC-ZEN-GGTGGCGTTGCATTCA-IFQ-3′。bicoid 基因特异性引物F:5′-CAGCTTGCAGACTCTTAG-3′,R:5′-GAATGACTCGCTGTAGTG-3′,探针P:5′-Quas570-AACGCTTTGACTCCGTCACCCA-IRQ-3′。

理由:Leach 等利用实时荧光PCR 检测临床样本的敏感性介于89% ~ 100%,Ahmad 等进一步用247 例确诊病人皮肤样本进行评价,证实该方法具有良好的诊断性能(敏感性93.6%,特异性97.2%)。美国疾病控制与预防中心(//p1-tt.byteimg.com/origin/tos-cn-i-tjoges91tu/T9ITyDYJ9VVoTo.jpg" style="width: 650px;">

4.3 耐药机制检测

在氟康唑耐药的耳念珠菌菌株中,ERG11 基因所编码的氨基酸置换F126L、Y132F 和K143R 的发生率远高于敏感株。另外,由于ERG11 编码的羊毛甾醇14α-去甲基化酶(ERG11p)是唑类药物作用的主要靶位,故ERG11 的表达上调也可导致需更高浓度药物与ERG11 结合从而引起耐药。FKS1 基因参与编码1,3-β-D-葡聚糖合成酶,这也是棘白菌素发挥作用的靶点。FKS1 的热点区编码S639F 突变可能导致耳念珠菌对棘白菌素药物的亲和力降低从而引起耐药。

5 同源性研究技术

推荐18

耳念珠菌聚集性或暴发性出现时,须进行同源性分析。

推荐19

根据文献,推荐以下同源性分析技术。

(1)脉冲场凝胶电泳(pulsed-field gel electrophoresis,PFGE):韩国学者用PFGE 技术对耳念珠菌进行同源性分析。判断标准为:菌株之间条带大小和数量一致,则认为是同一型别;1~3 条条带变化则认为是高度相近型别;4 条及以上条带变化则认为是不同型别。

(2)多位点序列分型(multilocus sequence typing,MLST):通过PCR 扩增4 个管家基因内部片段(RPB1,RPB2,ITS 和D1/ D2)并测定其序列,分析菌株变异。利用该方法,韩国学者确定了ST2 型的流行株,印度学者成功区分来自印度、南非、巴西、日本和韩国的104 株耳念珠菌并构建系统发育树。

(3)M13 DNA PCR:Chowdhary 等用M13 DNA PCR 技术对12 株耳念珠菌进行基因分型,结果成功区分10 株来自印度和来自日本和韩国各1 株的耳念珠菌的不同基因型。

(4)全基因组测序(whole genome sequencing,WGS):在病原体溯源的所有分子分型技术中,WGS 因分析范围广而具有最高的分辨力。SNP 是基因组中最为广泛的变异,代表不同个体之间的遗传差异。基于全基因组的SNP 分析(whole genome SNP,wgSNP)提供了更多的SNP 位点,通过比较SNP 信息可以对菌型进行更细致的划分。

写在后面

真菌的威胁一直以来常常没有得到应有的重视,而对于新出现的真菌威胁,我们知道得也还远远不够。

耳念珠菌在中国的原始来源是什么?是否起源于其他国家,如果是,它是如何传入中国的?应采取哪些措施来预防聚集性感染和院内或院内传播?当前抗真菌药物在临床环境中的应用是否与耳念珠菌的出现有关?C.auris的毒力和抗真菌药物耐药性是否迅速发展?这些问题我们至今都还没有答案。

在新型冠状病毒肆虐的当下,关注真菌感染,尤其是院内真菌感染尤为必要。当重症患者处于依赖于呼吸机等医疗机械,而且免疫系统受到抑制的情况下时,将显得异常脆弱。目前的研究表明,耳念珠菌可以在金属、塑料、织物、纸张等多种表面存活,抵抗多种常见的清洁剂与消毒剂。在新冠疫情的威胁下,口罩、防护服、面屏等一次性防护用具面临短缺,医护人员常常不得不重复使用这些用具,这也对耳念珠菌的传播创造了更有利的条件。

此外,黄广华教授团队在研究中还指出,希木龙念珠菌是一种与耳念珠菌密切相关的物种,并且通常也对多种抗真菌药物具有抗药性。与耳念珠菌感染相比,在中国临床环境中观察到希木龙念珠菌感染的频率要高得多,希木龙念珠菌也许更有可能成为中国的“超级真菌”?

为了解决这些紧迫的问题,需要更多的努力来研究这些新兴病原体,而这些努力将极大地依赖于临床、检验以及基础研究人员之间的通力合作。

参考文献

[1]Maryn McKenna, 冯健举译. 致命真菌:被忽视的敌人[J]. 环球科学, 2021(13):10.

[2]Du H, Bing J, Nobile C J, et al. Candida auris infections in China[J]. Virulence, 2022, 13(1): 589-591.

[3]Chen Y, Zhao J, Han L, et al. Emergency of fungemia cases caused by fluconazole-resistant Candida auris in Beijing, China[J]. Journal of Infection, 2018, 77(6): 561-571.

[4]Fan S, Zhan P, Bing J, et al. A biological and genomic comparison of a drug-resistant and a drug-susceptible strain of Candida auris isolated from Beijing, China[J]. Virulence, 2021, 12(1): 1388-1399.

[5]Williams R B, Lorenz M C. Multiple alternative carbon pathways combine to promote Candida albicans stress resistance, immune interactions, and virulence[J]. MBio, 2020, 11(1): e03070-19.

[6]CDC. 2019 AR Threats Report[EB/OL]. 2021[2022-6-17]. https://www.cdc.gov/drugresistance/biggest-threats.html.

[7]中华医学会检验分会临床微生物学学组. 成人耳念珠菌感染诊治防控专家共识[J]. 临床检验杂志, 2020, 38(8):7.

编辑:薄奕

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/851592377.html