中国历史上,夏、商、周被称为“三代”。这三个朝代在时间上前后相继,一脉相承。而自周平王迁都洛阳之后,王室衰微、诸侯并强,出现了“天下无统”的局面,直到秦始皇扫定六合、混一天下,历史才从模糊的乱麻走向清晰的粗线条。自汉朝已降,每个时代都有一部断代史,史料越来越丰富,记载也越来越详细。不过,中华文明的历史并非都是清晰的,《啸亭杂录》里就列举了历史上八个模糊的年代:

夏商时期,年代久远,除了帝王世系及几件大事外,已无法详考;春秋末年到战国中期,因没有一部接续《左传》的编年史传世,导致140年的历史模糊不清;韩愈的《顺宗实录》屡经后世修改,使唐顺宗当政的那几个月历史变得面目全非;唐末,黄巢攻入长安,史馆被焚,导致宣宗、懿宗两朝实录失传,出现30余年的历史空白;宋末,新旧党争不断,历史被各派反复修改,造成宋哲宗一朝7年的历史真伪莫辨;蒙古攻破中都,有关金主卫绍王的起居注全部被焚灭,5年历史,仅存数十条史料;元顺帝北逃大漠之后的北元历史,已经难以考证;建文帝失国后,朱棣重修《明实录》,歪曲历史,真相已经被胜利者掩盖,有等于无。其中最耐人寻味的是第二条,顾炎武在《日知录》里就指出春秋时期诸侯尚且重视盟约、尊礼重信、严格祭祀,而到了战国之后,尊王、信义和礼节都荡然无存了。诸侯之间专以权谋诈力相并,没有人再把王室放在眼里,社会风俗为之一变。那么在这140多年的历史中究竟发生了什么事,导致局势变成这个样子?这140多年的历史又因何而遗失,变得模糊不清呢?

从春秋过渡到战国的历史为什么很模糊?

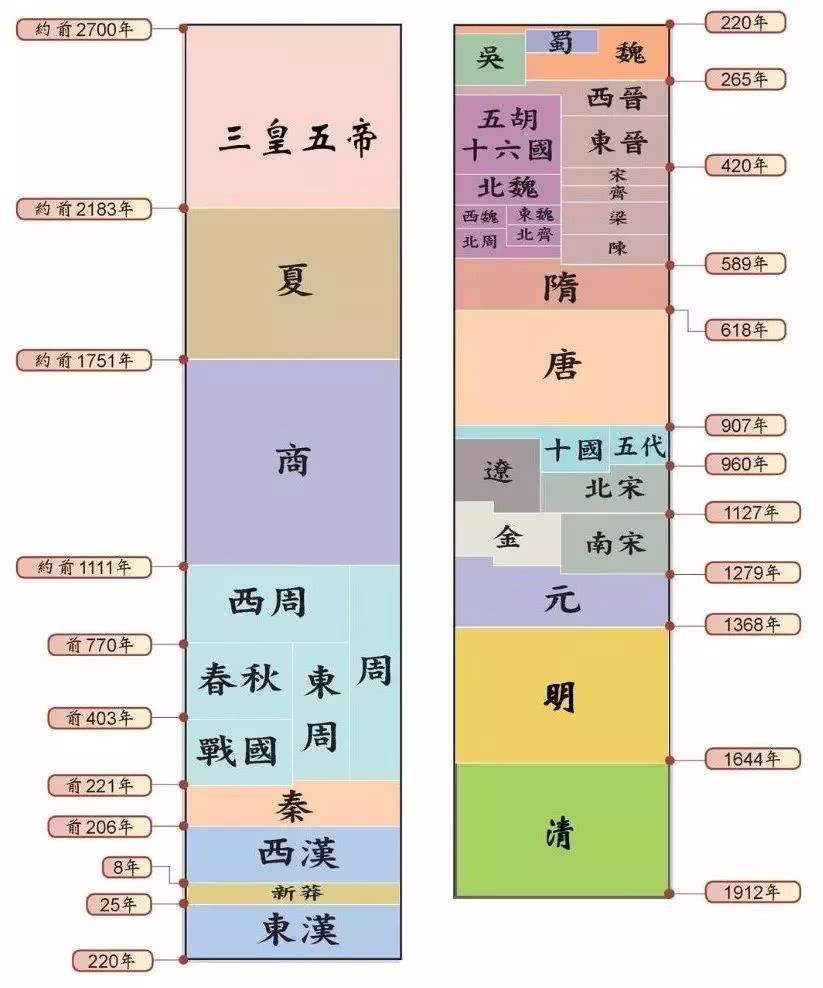

对于平王东迁到始皇统一之间的这五百多年历史,史学家们采用了各种划分方法。例如有人把平王东迁(前770年)到秦昭王灭周迁九鼎(前256年)称为“东周”,有人则把平王东迁到西狩获麟(前476年)称为“春秋”,从这之后直到秦国统一则称为“战国”。“东周”与“春秋”、“战国”大部分时间是重合的。

《史记》对西周到秦朝之间的断限也很模糊,在《年表》里,这段历史的前期被称为“十二诸侯”,后期则叫“六国”。“十二诸侯”始于共和元年(前842年),终于孔子死后两年(前477年);“六国”则始于周元王元年(前476年),终于诸侯灭秦(前207年),前者依据《春秋》,后者根据《秦记》。司马迁说《秦记》“不载日月”,不像《春秋》那样详细记载时间,所以《六国年表》详于晚期而略于早期。

事实上“六国”其实是在周显王三十五年(前334年)时才开始形成的,那年发生了齐、魏“会徐州相王”的事,开了个先例,之后中原诸侯纷纷僭号称王,史书记载也是从这时候才重新变得清晰起来。也就是说,从《春秋》、《左传》的结尾到“五国相王”之间的这140多年历史是模糊不清的。《史记》每写到这些地方的时候都是寥寥数笔,不如前后的记载详细。其中原因可能有:

①诸侯史记多有“刺讥”秦国的地方,所以被秦始皇焚灭,仅《秦记》存世,供《史记》参考;

②《秦记》不是编年史,没有列举每年发生的事情,不如《春秋》《左传》详细;

③春秋与战国之间,秦国陷入内乱,“诸侯卑秦,丑莫大焉”,故而《秦记》淡化了这段耻辱的历史,令后人不得要领;

④孝公与商鞅实行变法之后,秦国日益强大,修史也变得信心十足,记载才重新详细起来。读《秦本纪》就知道,自孝公以后,战国史对于秦人来说就是欺凌诸侯的历史;

一般而言,战国始于公元前476年,终于公元前221年。由于秦始皇焚灭了诸侯史记,《秦记》又对孝公之前的历史模糊化处理,导致战国史的前142年近乎空白,后113年才有详细记载。那么这142年中究竟发生了什么呢?

战国上半期发生了哪些大事?

因为诸侯史记被焚灭,所以《史记》的列传中大部分历史人物都生活在战国下半期之后,除了吴起,西门豹、李克、段干木和田子方都没有传记,而战国中期的孟子、庄子和申不害也写得很简略。墨子是一个能与孔子匹敌的人物,但司马迁都搞不清他究竟是“并孔子时”还是“在其后”。可见这140年的历史模糊到何种程度,我们现在只能根据“本纪”和“列传”部分来梳理战国前期发生的重要事件。

首先,我们以周王室为轴线,抓住几个重点的时段。敬王四十一年(前479年),孔子离世,春秋接近尾声。贞定王元年(前468)),鲁哀公出奔;两年后,《左传》编年结束,历史进入模糊年代。一直过了65年,威烈王才命魏斯、赵籍和韩虔为诸侯,三家分晋,《资治通鉴》编年开始(前403年)。又过了17年,安王又命齐大夫田和为诸侯,田氏齐国取代姜氏齐国(前386年)。再过52年之后,周显王时期(前334年),齐威王、魏惠王、秦惠文王、韩宣惠王等才相继称王,进入了所谓的“六国”时期。

于是,我们就可以把战国上半段分为三个时期:

第一时期,始于《左传》结束到《资治通鉴》开始,共计65年。鲁哀公出奔后,三桓彻底把持鲁国的朝政,开了卿大夫篡夺诸侯的先例;智伯废立晋君,与韩赵魏三卿把持朝政,不久韩赵魏便消灭智伯,瓜分了智氏的领土,智开带领族人逃入秦国;秦厉共公讨伐义渠,虏其王,成为衰落前的最后荣光;南方的楚国趁晋国衰弱,开始蚕食姬姓的诸侯国,占领汉中与巴、黔。在这之后,秦国陷入内乱,韩赵魏势力进一步发展,齐国则被田氏家族控制;

第二时期,始于韩赵魏始列位诸侯,终于田氏代齐,共计17年。公元前424年,魏文侯与韩武子、赵桓子同时继位。晋国除了绛和曲沃这两座城市之外,国土已全被三家瓜分,处于名存实亡的状态。因此,周威烈王便在二十二年之后封三家为诸侯。魏文侯以田子方为师,段干木为客,礼贤下士,召集了吴起、李克、西门豹等人,夺取秦国的河西之地,称霸于诸侯;韩国也开始蚕食郑国,赵国则迁都邯郸;齐国宰相田和将齐康公流放到海岛之上,然后请求魏文侯向王室举荐,封自己为诸侯,周天子答应了田和的请求,姜氏齐国终于变成田氏齐国;楚国则与三晋相互交战,处于守势;

第三时期,始于田氏代齐,终于五国相王,共计52年。田氏为诸侯后,开始加入争霸的行列,与三晋间展开交战。在齐威王的励精图治下,齐国变得异常强大,诸侯皆不敢加兵。此后魏国分别进攻韩国与赵国,结果都被赶来支援的齐国击溃。不久秦孝公即位,与齐威王、魏惠王、韩哀侯、赵成候同时,他任用商鞅来推行变法,实现富国强兵,重新夺回河西之地,使魏国处在秦、齐两国的夹击之下,日渐衰微。在多年的蚕食之后,韩哀侯终于灭亡了郑国,不久韩国又在申不害的治理下,成为一个强国;而此时,楚威王也积极开疆扩土,消灭了越国,兼并整个江南。眼见各国都日益强盛,唯独自己在走下坡,于是昔日的霸主魏国便发起了“相王”运动,呼吁诸侯间互相尊称为王。从这以后,诸侯才纷纷称王,独赵国称君,历史正式进入战国后期的“六国”时代。

可见,战国时期并不是秦国欺凌诸侯的历史。在早期,由卿大夫篡夺的国家经历了快速发展,一度称霸天下。那时候,诸侯的任命在形式上还需周天子批准;而到了后期,没有人再把天子放在眼里,诸侯们都相继称王了,使周王朝在事实上灭亡。

战国初年是中国社会转型的重要阶段

顾炎武认为春秋与战国在风俗上存在根本的区别,这种文化层面的差异其实是由不同社会制度及经济基础决定的。

《孟子》说在西周的宗法社会下,方里之地共有井田九百亩,其中为公田,人们要先耕种完公田才能耕种自己的私田。在经界既正的基础上,推行“分田制禄”。诸侯领主都有自己的土地,可以命令奴隶们耕作,留有地方份额后,再以朝贡的形式输送给王室,故而周公营建洛邑以朝诸侯。自平王东迁之后,王室衰微,诸侯不至,宗法体系已日渐解体。据《汉书·食货志》所说,春秋时期经界混乱,徭役横作,政令不信,导致“公田不治”。随着牛耕与铁器的推广,人们从耕作私田中能获得更多利益,公田大多已经荒废。眼见公田已无利可图,鲁国统治者率先放弃了“分田制禄”的做法,采用“初税亩”来获取财政收入。这种改革等于承认了土地私有制,被各国纷纷效仿,使宗法社会下的井田制走向瓦解。

战国初期,魏国的李悝进一步发动经济改革,要求“尽地力”与“善平籴”,对勤劳耕种的人加赐三斗,鼓励积极耕种;他又通过“善平籴”来调整农产品的价格,避免谷贱伤农。秦国的商鞅在推行变法时,也指出“国之所以兴者,农战也”的思想,要求政府通过各种手段来激励农业生产,以便实现富国强兵。

春秋之时,“国之大事,在祀与戎”,这是宗法社会的特点;而到了战国,国之大事变成了“耕”与“战”,统治者愈加重视社会生产,而鄙视不实用的宗法礼制,所以才给儒者们带来礼崩乐坏之感。要想组织生产,就需要用刑罚来管理百姓,所以法家思想便应运而生,成为时代精神。

卿大夫们在上升为统治阶级后,便将旧贵族的封地变成国家的郡县,把神圣的官爵当成耕战的奖赏,士人被贬低成谋士,奴隶被提升为农民。整个社会的组织结构都发生了改变,所以才导致了社会风俗的改变。魏国与齐国是最早发生这种变化的国家,所以在战国初年它们相继称霸,而秦孝公与商鞅在击退旧贵族的阻扰之后,也坚决推行变法,打破阶层固化,推行“耕战”,这才促动了秦国的发展,使其走入新社会的行列,最终完成统一天下的使命。

因此,研究战国初期的历史是非常有意义的。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/824762762.html