点击上方“微聚庐江”可订阅哦!

植树节

初春时,乍暖还寒,万物复苏,生机勃发,又到了播种的季节。

3月12日是中国的植树节,虽然现代的植树节不是中国人的首创,但中国古人却早已将人文与植树联系在了一起。

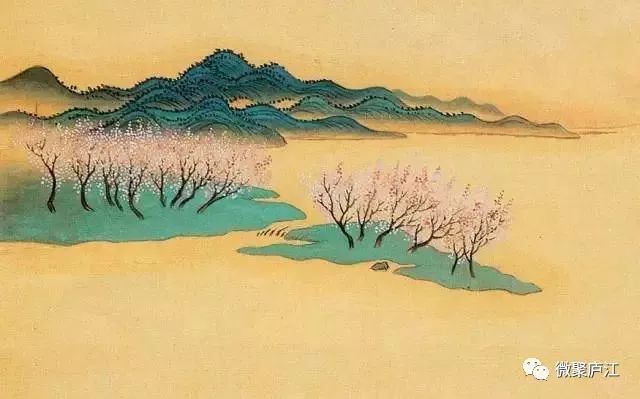

明代 沈周 《青绿山水轴》局部

古人植树佳话

东晋田园诗人陶渊明,生平最爱植柳,他不仅在隐居的田园水边广植柳树,还在堂前栽了5棵鹅黄柳,自号“五柳先生”。他赋诗咏道:“榆柳荫后园,桃李罗堂前”、“萦萦窗下兰,密密堂前柳”,从这些传世佳句中可见陶渊明爱柳植柳,所以世人称他为“柳痴”。

唐代柳宗元任柳州刺史时,一上任便大力提倡植树。在《柳州城西北隅种柑树》这首诗中,他说“手种黄柑二百株,春来新叶遍城隅”。他精通植树之道,在《种树郭橐[tuó]驼传》中把植树要领概括为:“凡植木之性,其本欲舒,其培欲平,其土欲故,其筑欲密”,可谓植树行家里手。他还发动民众绿化柳江沿岸,带领百姓在柳江西岸大面积种植柳树,并作《种柳戏题》诗:“柳州柳刺史,种柳柳江边,说笑为故事,推移成昔年。”

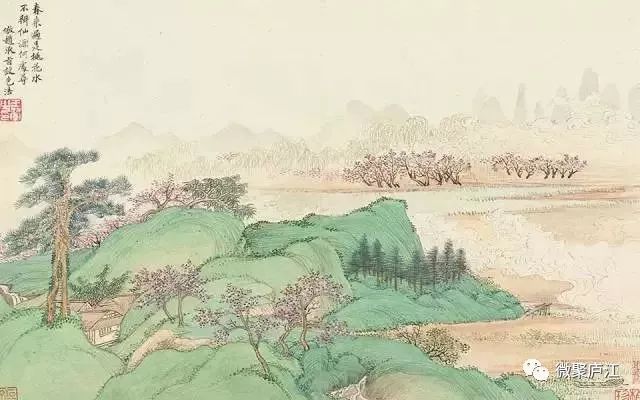

明代 蓝瑛《白云红树图轴》

唐代文成公主远嫁西藏松赞干布时,特地从长安带去柳树苗,种在拉萨大昭寺周围,以表达对柳树成荫的故乡的思念之情,于是这些树被称为“唐柳”或“公主柳”,如今已成为汉藏两族友好交往的历史见证。

宋太祖赵匡胤对种树能人格外器重,会免除其赋税以示鼓励。赵匡胤还将植树实绩与官员考核直接挂钩,凡植树实绩斐然者可优先升级。宋太祖还颁诏规定,砍伐枣树、桑树作薪柴烧的人要受惩罚。

清代 恽寿平《仿古山水册》局部

宋代文学家欧阳修任扬州太守时,在平山堂掘土种植柳树,他在一首诗中写道:“手植堂前重柳,别来几度春风。”如今,在扬州大明寺平山堂还有一株“欧公柳”。

苏东坡堪称“植树模范”。少年时代他爱种松,他在《戏作种松》一诗中咏道:“我昔少年时,种松满东冈,初移一寸根,琐细如插秧”。苏东坡担任杭州刺史时,修浚西湖,筑起长堤,“植芙蓉、杨柳其上,望之如画图”,后人将此堤称之为“苏堤”,留下了“苏堤春晓”的著名景观。他谪居黄州时,在“东坡雪堂”前广种柳、桑、竹、枣、栗,留有诗句“去年东坡拾瓦砾,自种黄桑三百尺”。他被贬定州时,栽下的两株槐树,如今仍生长在河北定县文庙前院,人称“东坡槐”。

元代 钱选《王羲之观鹅图全卷》局部

宋代王安石喜欢种竹、栽桃。赋有诗句:“乘兴吾庐知未厌,故移修竹似延雏”,“舍南舍北皆种桃,东风一吹数尺高”。可见他对植树的热爱程度。

宋元之际的文天祥爱好植树。在江西吉安县固江乡的侯城书院,有两株枝繁叶茂的柏树,距今已有七百多年,这是文天祥少年时代在此读书时所栽。当时共种五株,其中有一株是尾梢入土,蔸根朝上倒栽,大家对此颇为奇怪,文天祥说:“吾异日大用,必尽忠报国,此柏当年也。”后来,这棵柏树枝叶倒垂,别有异趣,历代名人纷纷慕名前来瞻仰它的风姿。

清代 王翚《仿古山水册》局部

明代是植树工作得到大力推广的时期。朱元璋在一系列振兴社会经济的措施中,就有植树造林一项,“凡农民田五亩至十亩者,栽桑、麻、木棉半亩,十亩以上者倍之。”他对善于利用空地植树的人实行免税,而对不完成植树任务者有惩罚,对砍伐树木者也要治罪。

明代诗人杨升庵喜欢种桂花树。他的居所濒临湖畔,他沿湖种上许多桂树,其湖名曰“桂湖”。杨升庵有诗云:“宝树林中碧玉凉,秋风又送木樨黄;摘来金粟枝枝艳,插上乌云朵朵香。”一到金秋,“桂湖”上绿桂成荫,十里飘香,赏心悦目。受其影响,新都人种桂蔚然成风。

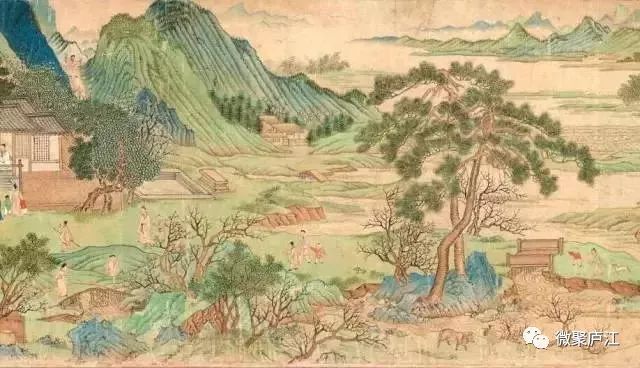

明代 仇英《桃源图卷》局部

晚清重臣左宗棠收复新疆时,所到之处都要动员湘军在大道沿途遍栽柳树,称为道柳,用意在于巩固路基、防风固沙、利行人遮凉。后来,人们便将这些柳树称为“左公柳”。兵部尚书杨昌浚见到连绵不断的“左公柳”后,不禁赋诗称赞这一壮举:“大将筹边未肯还,湖湘子弟满天山。新栽杨柳三千里,引得春风度玉关。”

古人最喜欢种植哪几种树

槐 树

《周礼》规定:“左九棘”、“右九棘”、“面三槐”。

“门前有槐,升官发财。古人为图个吉利,不论是官宦门第,还是普通人家,庭院附近总少不了槐树。从栽植历史来看,早在先秦时槐树已为官方最早选定的绿化树种之一。据《周礼·秋官》“朝士”条,周王的廷院有“左九棘”、“右九棘”、“面三槐”的说法。意思是,左右各栽植9棵棘树,南边栽植3棵槐树。

为何要栽三棵槐树?原来是方便太师、太傅、太保这“三公”上朝时找准自己的站位,即所谓“三公位焉”。先秦时的厚槐之风影响深远,明陈淏子《花镜·花木类考》“槐条”记载:“人多庭前植之,一取其荫,一取三槐吉兆,期许子孙三公之意。”

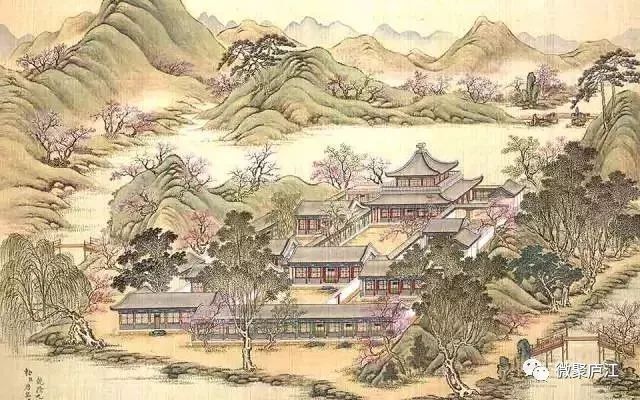

清代 沈源 唐岱《茹古涵今》局部

槐树还是后世皇家宫苑内必植之树,故槐树又有“宫槐”的别称。此外,衙门、学校、街巷也都喜欢栽植槐树。西汉时,人们称政府机构为“槐衙”,称读书人聚集的会市为“槐市”,就是因为那里遍植槐树。

《艺文类聚》引《三辅黄图》记载:“(汉昭帝刘弗陵)始元四年(公元前90年),起明堂辟雍,为博士舍三十区,为会市,但列槐树数百行。”“槐市”又称“学市”,北周庾信《奉和永丰殿下言志》诗称:“绿槐垂学市,长杨映直庐。”直到唐代,“槐市”仍盛行。唐元稹《学生鼓琴判》中有这样的说法:“期青紫于通《经》,喜趋槐市;鼓丝桐之逸韵,叶畅薰风。”

在唐朝,应试举子落第了往往也不离开长安,通过夏课,恶补学业。在槐树花开的时节,常常将新作投给相关主考官,以求荐拔。此即李淖《秦中岁时记》所谓:“进士下第,当年七月复献新文,求拔解,曰:‘槐花黄,举子忙’。”

但槐树真正被赋予感情寄托是在明朝。明初,朝廷将山西人口大规模移往全国各地,出发地点即是洪洞县一株大槐树,故民谚有“问我祖先何处来,山西洪洞大槐树”。槐树也从此成为中华民族“寻根文化”的符号。

清代 恽寿平《山水花鸟图册之山水》局部

柳 树

《齐民要术》记载:“取柳枝著户上,百鬼不入家。”

在中国原产树木中,柳树是阳春三月最夺风景的树木。“柳暗花明”、“桃红柳绿”这类歌咏春天的词语中,总少不了“柳”。唐诗人贺知章的《咏柳》,浓缩了古人对柳树的全部喜悦之情:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”

柳树,又名“杨柳”,有垂柳、旱柳、杞柳等不同品种。不论哪一种柳,长得都很漂亮,《诗经·小雅》中的《采薇》诗称:“昔我往矣,杨柳依依。”

东汉时,佛教传入中国以后,柳树成为了民间吉祥之物。佛界认为,柳枝充满神性,如南海观音的形象为一手托净水瓶,一手拿柳枝,为人间遍洒甘露,祛病消灾。

古人迷信“柳可驱鬼”,故柳树又有“鬼怖木”的别称。南北朝时,民间已出现了门前插柳的风俗。北魏贾思勰《齐民要术》记载:“正月旦取柳枝著户上,百鬼不入家。”

唐宋时,清明节“插柳”、“折柳”、“戴柳圈”的风俗已形成,皇家甚至将其当成一件大事来办。据唐段成式《酉阳杂俎》:“三月三日,(朝廷)赐侍臣细柳圈,言带之可免虿毒。”南宋吴自牧《梦粱录》(卷二)“清明节”条亦称:北宋京城汴梁,“家家以柳插于门上,名曰:‘明眼’。”

唐宋时期,歌咏描写柳树的诗文也最多,如“春城无处不飞花,寒食东风御柳斜”的咏柳名句,便出自唐韩翃的《寒食》诗。当时唐朝都城广植柳树,所以到暮春时节,长安城内外柳絮飞舞。

在北宋的都城汴梁,柳树的数量也远远多于槐树。张择端所绘的《清明上河图》中,大大小小的树木约有170多棵,其中柳树占了大多数,堂前屋后,路旁水边,总不少曼妙柳姿。

但柳树栽植很有讲究,如“前不栽桑,后不种柳”,而且具体的栽植位置又以庭院两侧为宜,以左为好:“东柳西桑,进益牛羊”。

明代 陆治《丹枫山色图》

榆 树

《神农本草经》称:榆树皮“久服轻身不饥。”

与槐树、柳树一样,榆树同样有悠久的历史,先秦时已广泛栽植。《诗经·唐风》中的《山有枢》诗里即提到榆树:“山有枢,隰有榆。”既没有槐的才干功名又无柳的姿态风流的榆树,之所以能赢得古人青睐,概因它是一种“活命树”。

榆树的皮、根、叶、花、均可食用,荒年可以当粮吃,青黄不接的春荒之际,榆树的价值便突出了。明李时珍《本草纲目》称:“荒岁,农人取皮为粉,食之当粮,不损人。”北宋嘉祐年间,“丰沛(江苏徐州一带)人缺食多用之”,度过了灾荒。

明朱橚《救荒本草》记载了榆树“救饥”之法:“采肥嫩榆叶炸熟,水浸淘净,油盐调食。其榆钱煮糜羹食佳,今人多睡。或焯过晒干备用,或为酱皆可食。榆皮刮去其上,干燥邹涩者,取中间软嫩之皮锉碎晒干、炒焙极干捣磨为面,拌糠干草末蒸食,取其滑泽易食。”

《救荒本草》还特别提了一下:“又云榆皮与檀皮为末服之,令人不饥,根皮亦可晒干捣磨为面,作饼食之。”

其实,先秦时人们已发现了榆树的救荒功能。《神农本草经》称,榆树皮“久服轻身不饥”,将之与“槐实”、“枸杞”等,同列为“上品”。

因为榆树有这些特殊用途,所以古时家家不忘栽上几棵榆树。东晋辞官归隐的陶渊明,在院中便栽植了榆树,他在《归园田居·其一》中说:“方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。”

古人对榆树的名称也很在意。榆树的果实(种子)榆荚,俗称“榆钱儿”,明李时珍《本草纲目·木二》“榆”条释称:“其木甚高大,未生叶时,枝条间先生榆荚。形状似钱而小,色白成串,俗呼‘榆钱’。”“榆钱”谐音“余钱”,古人栽植榆树,也有讨口彩的意思,即所谓“阳宅背后栽榆树,铜钱串串必主富。”

当然,古人特别喜欢榆树还有别的原因。古人认为榆树可辟邪,有“宅后有榆,百鬼迁移”的迷信说法。明文震亨《长物志》则另有理解:“槐榆宜植门庭,极扉绿映,真如翠幄。”

清代 王翚《 仿古山水册》局部

梧 桐

《丹铅总录》释曰:“故世所以贵孙枝者,贵其实也。”

梧桐,又名“青铜”,俗称“引凤树”,古代有“家有梧桐树,不愁没凤凰”的说法,所以古人喜欢在庭院中栽植梧桐。明王象晋《群芳谱》中记载:梧桐“皮青如翠,叶缺如花,妍雅华净,赏心悦目,人家斋阁多种之。”

古人往往将梧桐与竹子配合起来栽植,“前栽碧桐,后栽翠竹。”明陈淏子《花镜》称:“藤萝掩映,梧竹致青,宜深院孤亭,好鸟闭关。”如果再养点菊花,到了秋天则别有景致,正如元朝词人侯善渊所写:“一叶梧桐窗外落,金菊出疏篱。”

梧桐木是古人制琴的好材料,因为这原因,梧桐平添了一份高贵与高雅。《后汉书·蔡邕传》记载:“吴人有烧桐以爨者,邕闻火烈之声,知其良木,因请而裁为琴,果有美音,而其尾犹焦,故时人名曰‘焦尾琴’。”琴的别称“焦桐”即由此而来。

先秦时,已有用梧桐木制琴的记载。《诗经·鄘风》中的《定之方中》诗,就有“椅桐梓漆,爰伐琴瑟”一说。汉魏时,人们用梧桐木制琴已很有经验,以生长在今鲁南峄阳山的梧桐为佳,有“峄阳孤桐”之称。东汉应劭《风俗通义》也说:“梧桐生于峄阳山岩石之上,采东南孙枝以为琴,声清雅。”

《风俗通义》所谓“孙枝”,就是梧桐的枝干,为什么有这叫法?明杨升庵《丹铅总录》是这样解释的:“凡木本实而末虚,惟桐反之。试取其小枝削之,皆坚实如蜡,而其本皆虚。故世所以贵孙枝者,贵其实也。”显然,梧桐被视为“宜子孙”的祥树,正是古人特别喜欢梧桐树的缘由!

除了“孙枝”一说,古人喜欢梧桐还因为梧桐树的枝条被称为“凤条”,这与“梧桐引凰”的传说有关:“凤凰之性,非梧桐不栖。”此外,梧桐还是“知岁时”的“灵树”。据《花镜》“梧桐”条:“清明后桐始华,桐不华,岁必大寒。”

往期精彩回顾

觉得不错,赏个ZAN吧!

↓↓↓

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/817539513.html