“世上无难事,只要肯攀登。”

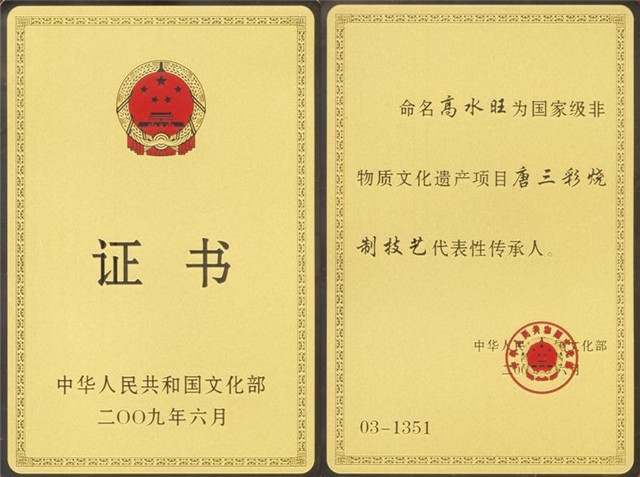

长期以来,中国制造常常被当做廉价、低品质的代名词,直到今天这种偏见和误解依然存在于很多人心中。事实上,中国人不仅仅具有“工匠精神”,更有一群匠人在数十年如一日的传承自己的匠心。他们低调地活跃于民间,国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺传承人高水旺就是其中一位。

他的唐三彩烧制技艺故宫的专家都难辨真假,作为文物造假师他是如何做到故宫专家都愿意为他交高达90万的学费,又获得国家非遗传承人的称号的呢?

小村子走出的“造假大师”

高水旺出生于唐三彩工艺发达的洛阳,长期的耳濡目染,激发了他对于唐三彩的执著。15岁的高水旺已经开始跟着他的父亲建造窑炉;17岁,在父亲去世后,他开始学习唐三彩的制作;25岁时,他进入了洛阳工艺美术研究所学习雕塑;26岁时,他回到村里,继续潜心研究唐三彩传统的制作技艺。

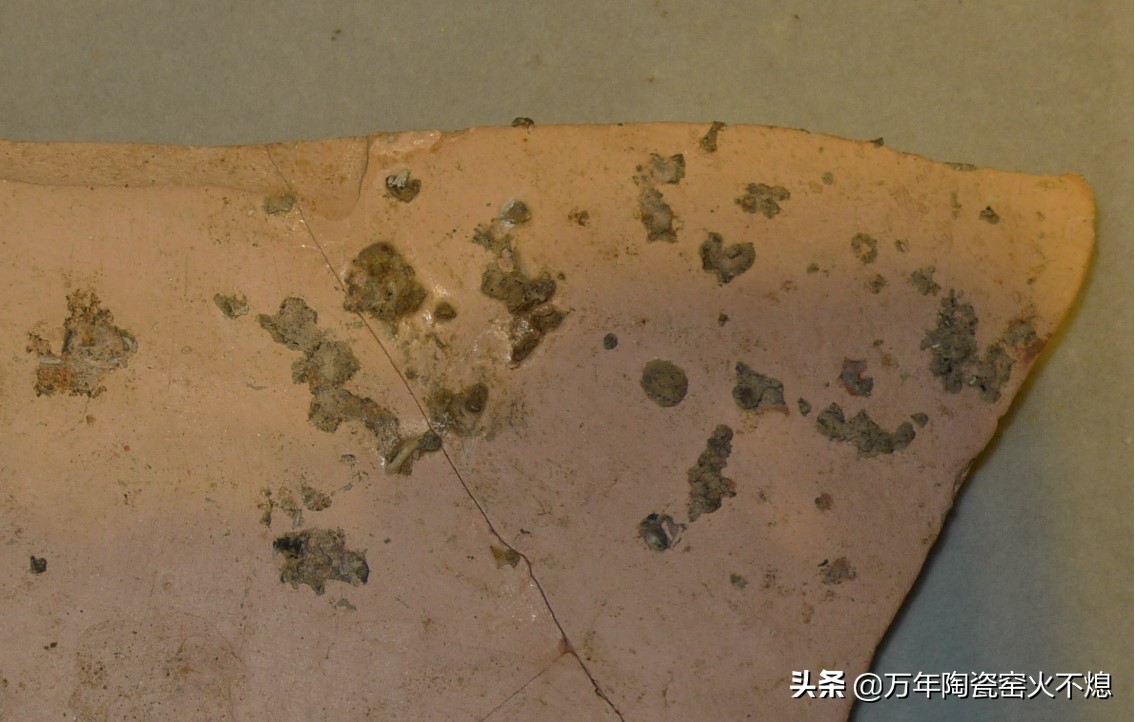

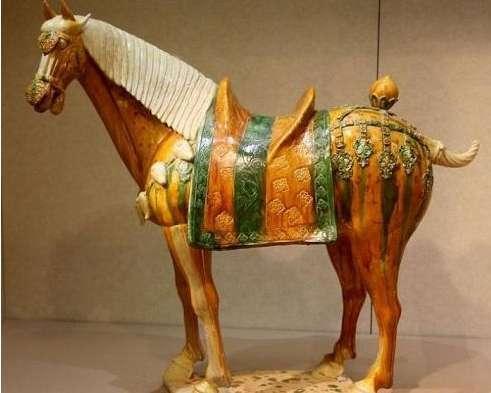

由于古代的唐三彩烧制技术已经失传,因此后世的烧制只能根据出土的唐三彩进行“高仿”。对于心灵手巧的高水旺来说,高仿品的外观已经不是问题,但是在釉的成分、烧制的火候、做旧处理等方面还有待提升。他反复进行配方的烧制尝试,终于,在他28岁时,凭借自身的天赋和坚持不懈的尝试,高水旺终于配制成功了唐代釉的成分。他所烧制的成品甚至达到了以假乱真的地步。精湛工艺甚至体现在动物的鬃毛、肌肉等细微之处。

因此,高水旺成功地从一个普通人成为了唐三彩的“造假大师”。

流光溢彩的三彩美

我们常说兴趣是最好的老师,高水旺在唐三彩方面的高超技艺主要得益于唐三彩的魅力。那么被誉为“东方艺术瑰宝”的唐三彩,它美在何处呢?

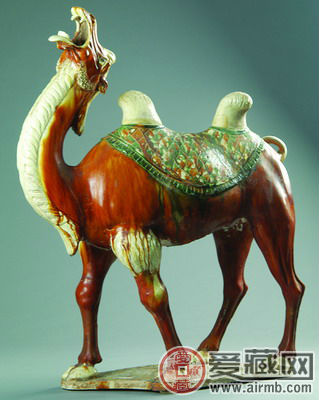

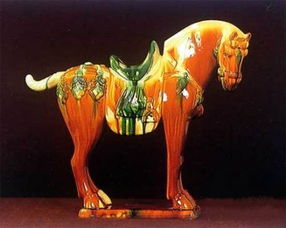

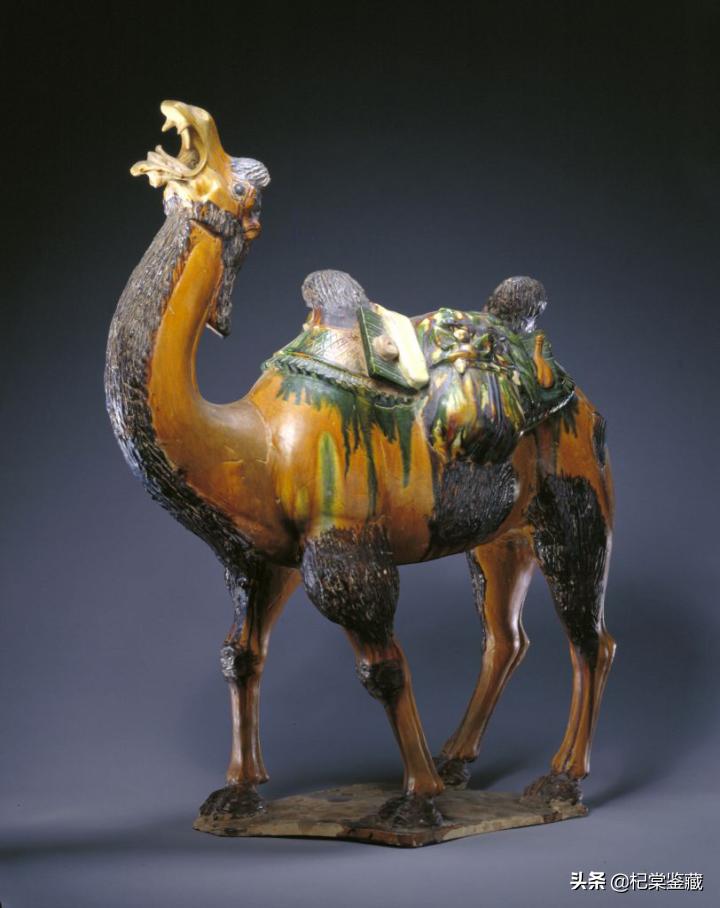

唐三彩是对于唐代彩釉陶器的一个总称。距今有1300多年的历史,最初开始于唐朝初期,繁盛于中唐时期,到两宋时开始衰落。具体来说,唐三彩就是将岩土制泥做胎,塑造出各式各样造型,上完彩釉之后,再放入窑中烧制,在烧制的过程当中,釉的表面会浸润,各种颜色会相互交融,从而呈现出色彩斑斓的美。唐三彩的“三彩”指的是黄、白、绿或者是黄、蓝、绿、黑等颜色。三在这里并不是确指的三,而是泛指,因此也被称为“多彩”。

在塑造的内容上,唐三彩将雕塑、陶艺、绘画等艺术融为一体,或粗狂、或瑰丽、或自然,通过丰满的女俑、肥壮的马匹等,既反映了唐三彩的美,也是唐代奢侈和华丽的写照。也正是她制作技艺的精湛和复杂,它通常用于皇家贵族、宫廷的园林装饰以及对外的文化交流中。

唐三彩的技艺随着战乱和社会的动荡开始失传。二十世纪初,在洛阳发现了大量的唐三彩,这一发现引起了人们的关注。新中国成立后,唐三彩的复制仿品被国家领导人当作国礼,赠送给五十多个国家和地区的领导人,它的珍贵地位由此可见。2008年,唐三彩传统烧制技艺也被列入中国非物质文化遗产,唐三彩在经历发展窘境之后,也在焕发着新的生机。也正是唐三彩的这种美,吸引着高水旺对它的关注和专研。

从“造假大师”到非遗传承人

高水旺炉火纯青的唐三彩烧制技艺注定他不会被埋没。他的高仿技艺一方面差点为他带来牢狱之灾,但另一方面也成就了他非遗传承人的身份。

九十年代,几个外地的客人来到高水旺所在的老家南石山村,他们一眼就看中了高水旺的技艺,于是从他的手里买下了一批高仿的北魏陶俑。高水旺本就是经营着这样的生意维持家用,所以并未起任何疑心。后来这些陶俑出现在了北京的潘家园市场上,高水旺精湛的烧制技艺成功引起了故宫博物院专家的注意,让他们误以为是珍贵的国家一级文物,为了防止这些所谓的国宝流失到海外,故宫博物院的专家们花了10万元买下了当时市场上的几件。中国历史博物馆也花了80万元购买了一批北魏的陶俑。后来,经过各方面的鉴定,一致认为这些陶俑皆为真。

戏剧性的是后来潘家园市场上这样的北魏陶俑越来越多,而且全是真品。这就不禁让专家们怀疑:本是难得一见的北魏陶俑,为何像大白菜一样随处可见呢?相关的文物部门误以为北魏时期的墓葬被盗了,于是联合公安机关介入调查,这一查便找到了唐三彩民间高仿大师高水旺,把他当做了“盗墓贼”。但是,他们不曾料想到,高水旺泰然自若地向调查机关讲明了时间的来龙去脉,并带着他们到自己家的后院参观了自己烧制的陶俑,调查机关这才相信了他。

成功经过专家们的验证,并让专家们心甘情愿地交上90万元学费的“造假”大师成功引起了国家相关部门的重视。国家出钱聘请他到博物馆帮忙修复文物,他还担任了唐三彩文物研究院的院长。2009年,高水旺被评为国家级非物质文化遗产唐三彩烧制技艺的代表性传承人。

高水旺的作品也先后获得各种大奖。比如,《唐三彩女俑》荣获首届中国民间艺术博览会金奖;《八马驼》荣获首届中国文物仿制品暨民间工艺品展金奖;《黑勾头马》荣获中国旅游交易博览会金奖等荣誉。高水旺在自己所专研的领域名声越来越大,实现了从“造假”大师到非遗传承人的华丽转变。

匠人精神在传承

高水旺数十年如一日地打磨专研的匠人精神也在推动着唐三彩烧制技艺的传承和发展。但是,这项工作的繁琐和高要求让高水旺也在担心唐三彩烧制技艺会后继无人。他曾说过:“我觉得像唐三彩这样的民间工艺都是山花野菜,生命力都很顽强,我希望更多的年轻人能够热爱这项事业”。

经过几千年历史的洗礼,生命力顽强的这些非物质文化遗产也在新的环境下遇到了一些瓶颈。如何吸引人们关注,如何推动它们的创新性发展和创造性转化,各种文创产业和传媒活动也都在行动,围绕它们所产生的匠人精神也在代代相传。匠人精神在传承,少一些急功近利,多一份匠人之心。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/794862928.html