文|苌寰

爱一个人能到什么程度。

顾源宁愿坐牢,也要换顾里一句我爱你。—《小时代》

宋恩彩舍弃了一切,在车武赫墓前自杀相随。—《对不起,我爱你》

金真平爱而不得,取枪自尽,不带一丝犹豫,利落漂亮…—《人间中毒》

有时爱一个人,可以爱到用生命的勇气去承受。那是一场浪漫至死的追逐,刻入永生。

我喜欢雏菊,这种象征着纯洁、爱藏心底的东西总是让我无法抵抗。它有一种魔力,可以让伤心的人瞬间笑傲风月。

暖春将至,想添些雏菊,搜索之时弹出同名电影,便与它不期而遇,也因而爱上了它。

电影都不陌生了,我是因香港演员姜大卫的出现和极具香港警匪片的拍摄风格产生了疑惑,而去搜了导演,果不其然,刘伟强。

风靡了近半个世纪的几部港片《无间道》《头文字D》等,皆出自他的手笔。

尤其无间道系列,以辗转复杂的线索和极具张力的人物特征为标签让人印象深刻。重点是它那有别于其他港匪片的叙事特点—穿插人生哲学是其最大的魅力。以至于片中的一些台词和道理至今仍被广泛引用和传播。

再看《雏菊》,以香港类型片中的诸多商业元素进行包装延续了港匪片的拍摄风格,如动作、场景、悬念、大量的跳接镜头等充分的展现和升级了其艺术特点。

不同之处是,这部影片是以爱情故事为主线展开,使用三线并进的方法,用三个人各自的角度来增强了“错爱”的悲情色彩和主题。

台词以大量独白的方式呈现,从思想深度上体现了悲伤、遗憾、渴望等情绪色彩。将观众的情绪全然代入其中使得情感变得十分深刻透彻。

从剧情方面来看,其最大的特点或者说让人印象最深的地方,则是不圆满的爱以及对女性这个弱势群体附加的悲惨的结局,让人如鲠在喉久久难忘。

女主金惠瑛由爱错了人,到因错爱失了声,直至恍然大悟后又把生命献给了迷途知返的真爱而谢幕,不禁让人心头堵起了高高的墙。

回看刘伟强镜头下的其他女人,也难逃此劫。《头文字D》中的夏树,迫于生活与名士进行着交易往来的同时爱上了拓海,因爱放弃了现实,却终被抛弃。

《无间道》中刘嘉玲饰演的Mary的命运也如出一辙,她深爱着韩琛,不顾生命安危替其暗杀倪坤惹火上身。卧底刘建民实则可以为她保驾护航,可她面对其示爱不曾动摇过一丝,最后反被其无情杀害。

再多的快乐也远不及一次伤害来的刻骨铭心,不得不说刘伟强很会运用人性的软肋给作品增加粘性。在各色人生战场中,以爱情作为牺牲品来体现人生哲学的本质,无疑是最深刻的领悟。

接下来我将对剧中的三个人物特征结合拍摄风格及剧情来分析这部影片的精彩之处。

1. 《错爱的开始,巧妙的伏笔》

曾有采访说,刘伟强刚见到全智贤时,被她忧郁的气质所震撼,当即就确定了这就是他要的女主角。

因而此部作品也是全智贤的转型之作,颠覆了她以往的野蛮系列形象,成功的将温婉的一面带进了观众的视野并得到认可,获得了第43届韩国电影大钟奖最佳女演员提名。

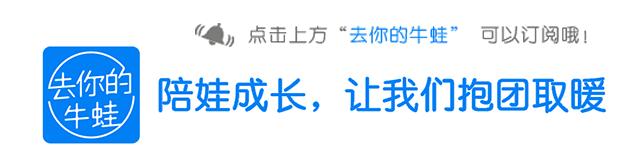

在《雏菊》中,她以一个住在阿姆斯特丹小镇画家的身份走进我们的视野。第一幕便交代了全剧的人物关系和基调。——那近在咫尺却惘然不知的爱。

接着来看开篇几处意味深长伏笔。

错爱也是爱,没有爱做前提,就只有错,便不是错爱了。也就没有了情感的牵扯,因此让错爱更加合理真实,就需要给观众一个交代,一个情感的纽带。

这时出现了惠瑛手里的泡菜(它象征着惠瑛与正佑的情感标志),没有信物的爱情,是单薄而突兀的。虽然雏菊贯穿全剧,但它只属于惠瑛和朴义。

另一处则是第一次见到正佑时,惠瑛所指的他就是那个人的“第六感”。

(其实那感觉是来自雏菊,虽然惠瑛嘴里说出的原因是他出现在4:15,那个与正位爱人相遇的时间,但这其实只是纪念性的自我仪式感,同时为了加深观众对惠瑛为这份爱痴迷的情感重心,而不是真实原因)

女主角陷得越深,观众就越为之可惜。而台词外的(镜头)深意则充分的为合理性做了条件。

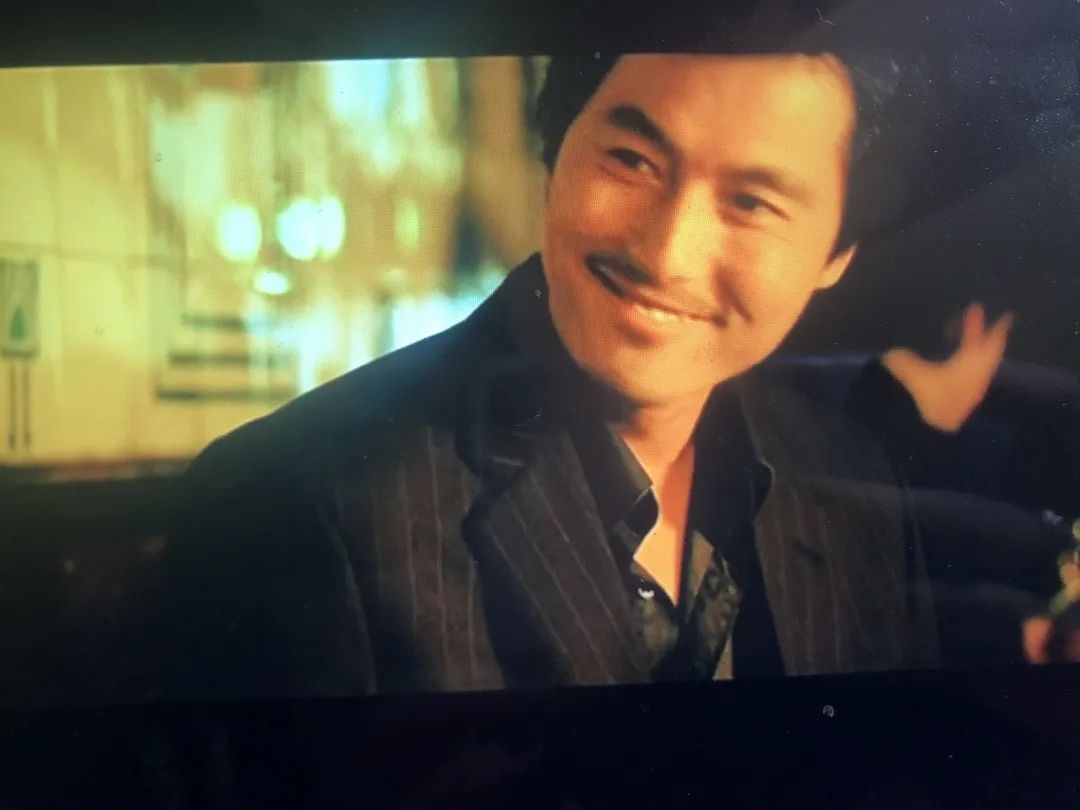

正佑离开时的回眸一笑,则再次为他们感情的合理性增加了基础—那是一见钟情。

(虽然后面的解释说,正佑对惠瑛产生感情是出现在第二次见面,实则这时在内心已经有了爱意,就像后知后觉的爱,是真实的无法直白说出来或者承认的事情。)

此处也是一举双证,那一笑同时让惠瑛离确定他就是那个人更近了一步,甚至已经相信。

影片前部的平行视角好似在讲述两个有情人相遇的美好画面,这种和谐画面于影片的1/3处被打破。

镜头给了一个新的视点⬆️,不拖泥带水的预示着事情即将迎来转折。

从舞台力度及区位方面分析,处于后中位置的事物代表:正式,高贵,意味着权势。

此处的镜头给到广场的二楼公寓(那个神秘的人)则很适时的暗示了事情原委与人物的关系—即正位爱人出现了。

这时故事才刚刚开始,正佑来惠瑛家里做客,看到了惠瑛的画。听惠瑛说了那段故事,才知道她在等一个人,自己原来是那个人的替身。这时才在银幕前正式承认自己爱上了她。

接着以正佑的第一人称独白介绍情感走向,也一一应对上面的细节给出了他的视角的诠释。

当然这里有多少口是心非,多少无奈,则是留给观众可想象的空间。巧妙的是,其间,再次出现了一个重要的人——“毛贼”。

这时,或许我们不会过多的关注这个毛贼。但在揭晓之时,会不禁感叹这三线并进的是多么缜密合理,因此观众也会更加入戏。

三条线索发展的途中,总有一条主线隐带另外两条线向前发展。

第一部分的主线则于一场枪战结束了发展,开启了新视角的转换。

这时正佑送给惠瑛的黄色玫瑰尤其意义深重,暗示着自己不是送雏菊的人,也如其花语般暗藏着嫉妒、歉意和已逝的爱。

也代表了结束,第一部分剧情的结束,或作为替身的结束,或一切都将结束,这就仁者见仁了。

2. 《正位爱人出现,悲情的高光时刻》

第二条主线人物由二楼的狙击镜视角开启,预示着正位爱人正式出现,同时也侧面暗示了主线人物的复杂身份。

这两部分在音乐氛围上也有了鲜明的反差,前面更温暖、纯真那是初恋的感觉。这里开始变得孤独悲凉了起来。

尤其是柴可夫斯基的《六月》出现时,从此悲伤的小调色彩和第二部分的主线人物捆绑在了一起。因此我们也感受到了,这场相遇注定不会善终。

这部分的主线人物(即正位爱人)通过第一人称独白再次讲述了与女主相遇的故事,填补了前情(惠瑛讲述时)的空白。

像极了恋爱中的人,相互猜测对方的心理,但在现实生活中我们无从知晓对方的想法,这种渴望和遗憾在影片中便可以通过同一个故事两个视角的解读得到满足。

作为一名杀手为了心爱的人,读了莫奈、梵高。为了让自己和对方聊起画时不会像个傻瓜。

当杀手拿起书本时,给人带来一种强烈情感冲击力,即爱一个人可以为了她无所不能。这远比花田月下更加浪漫。

这也是本片的绝妙之处,在花的王国阿姆斯特丹的浪漫背景下,运用诸多朴实的行为细节与之形成对比,衬托华丽中的真实所在。

男主的第一句台词,也生硬且恰到好处:印象派的特点是,专注于景色所带来的直接视觉感受,以及通过使用纯粹的基色,和很小的笔触来模拟真实的反射光线。

那是他为爱而习的劳动成果、是他用情至深不见底的泛泛回音。

当时他站在正佑身边,而正佑完全不懂他在说什么。同样是爱,这里则把两种截然不同爱进行了赤裸裸的比较,忘我的爱与自我的爱。

惠瑛在等正佑,而朴义出现了。是时候该见面了,她在画他,他与她的互动,比正佑多了些自然和默契。毕竟这才是那对冥冥之中的注定。

惠瑛不曾抬头,在不知不觉中画出了正佑的画像,流了泪,那眼泪让人疼惜,全智贤不露痕迹的自然演技在这里尽显无遗。

“你还好吗?”朴义小心的问着。这个杀手一颦一笑的柔情,爱而却步的信条,总让人从心底泛起悲郁。

这里有一个有意思的地方,台词的部分除了前半段生人之间的问候外,更多的出现在朴义与失声的惠瑛见面之后。

可以讲话时,话在心里,牵动人心。不能讲话时,想表达的更多,彰显悲切与无奈。本剧对于台词和剧情的比重分配,十分考究,更令人心碎。

两人吃饭时,朴义带了雏菊给她,这部分雏菊出现时惠瑛的反应,和前部分惠瑛看到雏菊时的期待也做了明显的比较,正确的人拿着正确的信物换来的却是失望与不屑。

她给朴义写了字条:谢谢你对我这么好,对不起,我已经爱上别人了。

朴义毫不犹豫的笑着说:我只是喜欢你的画,只想和你成为朋友。

明媚的悲伤,才更悲伤啊。

朴义与惠瑛的独处时光通过几个简单重复的景别匆匆落幕。

毕竟他是杀手,他不能也没有更多的机会与她相处,同时也给观众留下了深深的遗憾。

那种等不到的温存,就像朴义对惠瑛一样,这部分的内容观众可以很容易的对朴义感同身受。即朴义和观众处在同一角度上,从而更加亲切。从而可以发自内心的认同并同情人物,戏里戏外真假融合,悲入心脾。

3. 《死亦生,这场悲剧华而不娇》

正佑在门外与惠瑛道别后,惠瑛撕心裂肺

一门相隔,朴义就像惠瑛的缩影,在那扇门里面,同她挣扎。

警方找到朴义的老板,下套引他们出来,放单给暗杀组织,以正佑为诱饵。

朴义与正佑第二次共同出现在同一画面,第一次相遇是爱的较量也是对比,第二次则是现实的较量,也是不可避免的相遇。

他们是天敌,不论是社会角色还是情感角色,都绝无双存的可能性。可最终双双因爱而放弃了使命。这种放弃,都是在舍命的基础上作出的决定。

此刻开始的每分每秒观众都会为他们捏把汗,时刻担心着他们的生命安危,因为他们对爱的纯粹和勇气已经打动了观众。

朴义离场,来到惠瑛的画展,得知正佑被杀。

看着惠瑛,感受着她那颗随着正佑一同死了的心。

从此朴义好似又以正佑的替身陪伴着惠瑛。

与片头的节奏呼应,这时更多的是惠瑛的内心独白。而不同的是。现在的惠瑛满是绝望,和对朴义的无奈与冷漠,充满了讽刺意味。

观众终于在这里看到了两人的相遇相伴,却看不到相爱相融。不禁感叹,人生若只如初见。

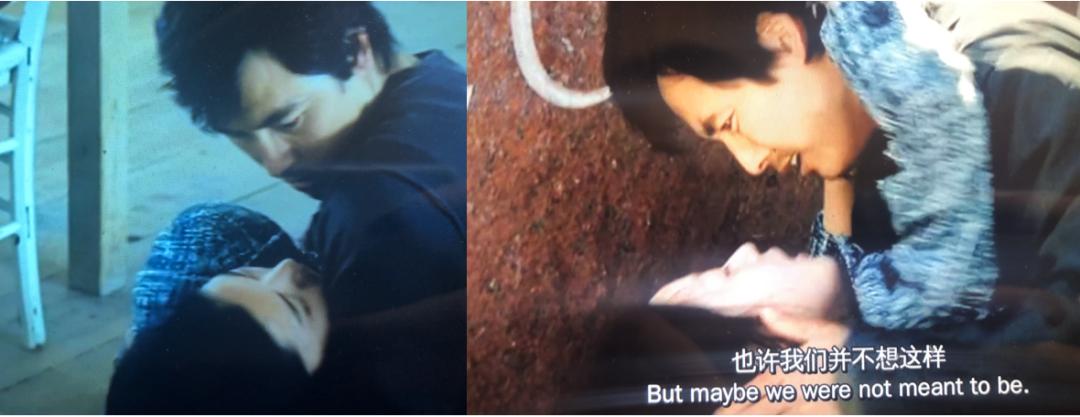

而在朴义与惠瑛的相处中,身体一直保持着社会距离有时甚至是公众距离。仅有的两次亲密接触一次是惠瑛持枪晕倒,另外一次则是结尾惠瑛为爱中枪,死在朴义的怀里。

这近在咫尺的人,远在海角的心,对比前面惠瑛与正佑的相处更加觉得造化弄人。

最后画面回到开场的地方,惠瑛在屋檐下避雨,朴义在左,雏菊在下,正佑在右。而现在却已经物是人非了。

结局,朴义死了吗?

这里应该没有人关心他存活与否了。因为他活着和死了,已经没有了区别。

他们或许无一生还,但在我们的心中,他们的爱情生命是永垂不朽的。这便是《雏菊》最大的魅力。

《观众心理学》中曾说过:悲剧营造英雄,而悲剧英雄就是人们仰视的对象。艺术中,仰视与地位、财富、学识无关,主要决定于他是否遭遇悲剧,以及在悲剧中的表现。仰视,是人类的一种基本心理需要,而悲剧美的仰视,则是这种心理需要的最高实现方式。

《雏菊》的精彩,在于把悲剧的英雄主义色彩渲染的毫无死角又悲而不矫,每个人都是爱情里的英雄。

正佑和朴义的相互放生与成全,惠瑛那凌驾于生命之上的爱。已然印证了他们的爱情世界,没有亡者。

文|苌寰

自由撰稿人,项目策划。

申明,本文原创文章,如有抄袭洗稿等行为必严究。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/676331576.html