(备注:更多内容请关注微信公众号芳华1982的读书笔记。码字不易,如需转载,请注明出处。)

中国古代文学中的哲学思想

形象思维与自然界

人与自然的题材是中国文学基本题材之一,这与中国从事农耕的古老传统相关,也与对周围世界各种事物和现象持万物有灵观点的自然崇拜相关。

《诗经》、楚辞、乐府等作品的特点,就是以农业劳动和普通劳动者的生活为主题,具有深刻的人民性。

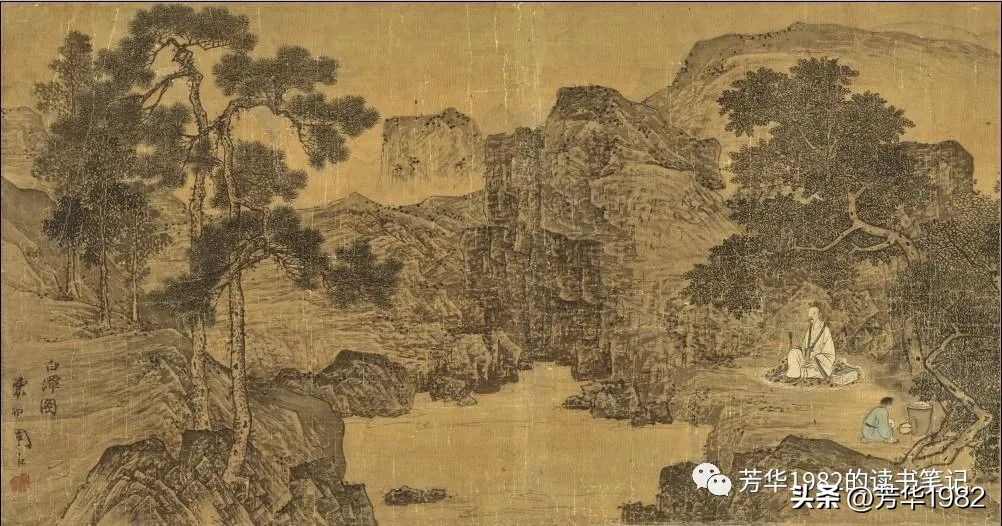

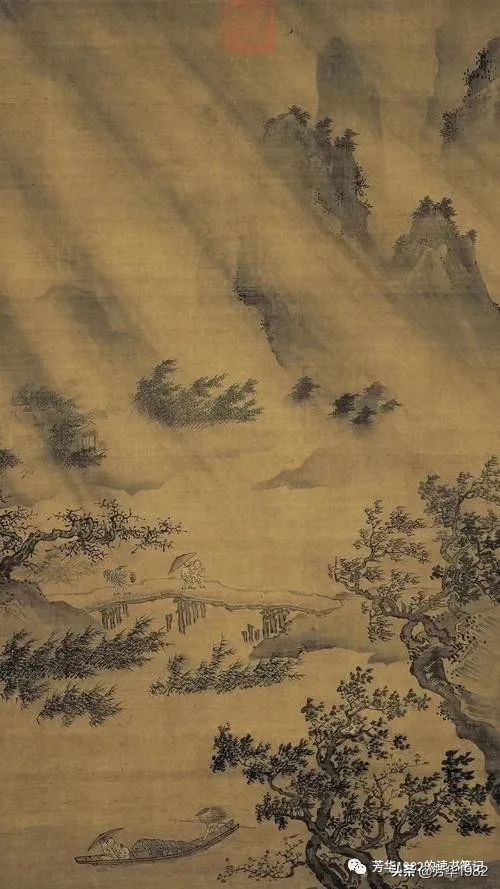

在中国文艺创作中占有重要位置是山水文学,特别是山水诗。这些作品所描绘的主要是实际存在的自然景色,偶尔也有想象中的。

在王维、孟浩然、苏轼等艺术家的创作中,景色富于诗情画意不仅是他们敏锐和深入观察的结果,更是他们对周围世界各种现象的意识,即是他们审美感知的结果,是对自然进行思考的结果。

中国作家、诗人在创作中展现自然题材,这是同他们的哲学和美学观点相联系的,是同他们思想和情感的内心世界,同他们对乡土的深厚情感,相联系的。

对于自然界,中国诗人努力揭示的,不仅有美的源泉,而且有完美的秩序。他们还力图将自然界的秩序同他们所面临的艰难的生存条件进行比照。

关于欧洲的文学,一些创作者遵循的是对称、均匀和秩序的古典法则,而另一些则信奉圣经的解释。圣经把自然界的这种现象看作是对自然规律的破坏,是同神作对的象征,因此把山峦称作赘疣或水疱。在“洪水后的自然界”里,他们看到的是世界过去的“完美”状态的劫后废墟和瓦砾。

可是,对于中国的艺术家来说,大自然,包括它“不合规范”的在内,总是象征着完美。因此,在他们创作出来的作品里,真正的人性和人道主义得到了鲜明的表现。

道家和儒家的自然哲学

周王朝和战国时期,形成了一些主要的哲学学说和道德伦理体系,出现了一批具有经典规范意义的文学作品。随着三位伟大的思想家老子、孔子和墨子的出现,在中国意识形态的发展历程中,出现了哲学发展的黄金时代。

道家和儒家的自然哲学体系,体现了中国古代思想家对创立有关自然和自然现象学说的尝试。虽然他们并未能对大自然的种种现象以及这些现象之间的相互联系做出科学的解释,但是他们用理想的联系取代了当时还未被认识的各种现象的实际联系,用幻想取代了还不知道的事实和知识。

这些奇妙的现象和丰富的想象,促成了天才思想家们的猜测。

《道德经》与自然

道家哲学的创始人老子,是中国最早的朴素唯物辩证主义者。《道德经》是一部罕见的艺术作品,是一部独特无比的哲理长诗,通篇由韵文组成,内容极富特色。这篇著作,阐述了老子学说的实质,即否定了至高无上的天的权力。

从《易经》、《尚书》、《诗经》等作品中可以看到,在殷商和周代,天被看作是万物的本源,是至高无上的。老子却能置无所不能的天于不顾,通过对一切事物和客观存在的现象进行抽象,提出一种自然本体的概念,道。

老子给道的定义是:“有物混成,先天地生,寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。吾不知其名,字之曰道,强为之名曰大。”

有一种事物,浑然天成,天地出现前就存在,听不见,看不见,独立于人的认知且永恒不变,周而复始地运行。我不知道这是什么,姑且称之为“道”。

在《道德经》中,对道的本性和一切事物的实质,有不同的定义和解释。

“道冲,而用之或不盈。渊兮似万物之宗;挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。湛兮似或存。吾不知谁之子,象帝之先。”

大道无形,却作用于天地万物。它像深渊一样幽邃,是万物之源。它化去万物的锋芒,使它们和谐共处于世间。

“昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下贞。”

如果本质的同一性被破坏,侯王将“无以贞”,即如果社会的等级制度没有被遵守,那么就会有冲突发生,出现利益不同方的对抗。

道家哲学不同于儒家的三位一体(天、地、人),它包含着一种模式:地-人-天-道-自然。这几种力量有着对应的位置,即“人法地,地法天,天法道,道法自然”。遵从最高的法则“道”,才能免除纷争,和谐自然地生活。

道家学说有着它消极的一面,例如,提到圣人时说:“以其不争,故天下莫能与之争。”。

老子认为,真正的清净只有在遵循“道”去消除斗争和建立生活时才能得到。无为、不干预周围世界、不介入现实的原则,是道家学说的重要原理之一。“处无为之事,行不言之教。”但,这里的无为并不意味着要放弃道义上的制裁、谴责和抗议。

“故飘不终朝,骤雨不终日。熟为此者,天地。天地尚不能久,而况于人手。”

天下混乱的根源在于脱离了自然界,违背了自然规律,在于人与自然相悖的的生活方式。对抗这种混乱的办法就是回归到“道”。

这结论所针对的不仅是自然界的现象,还有人类的社会活动,甚至还有对社会不公现象的谴责,“民之饥,以其上食税之多,是以饥。”

然而,当民起而抗争的时候,道家思想却把人们推向禁欲主义、遁世和逃避现实生活的道路上。人的行为,究竟应该是怎样的?

道家思想做了回答:“止怒莫若诗,去忧莫若乐,节乐莫若礼,守礼莫若敬,守敬莫若静。内静外敬,能反其性。性将大定。”

这种有关于“内德”的规范奠定了道家思想的基础,并且影响了后来的哲学体系的发展,它宣扬逃避现实生活,要人们“无以物乱官”,要“毋以官乱心”。

故,人们行为的唯一标准仍旧是“道”。道,这个世界的本体,就是将人的生活方式与自然相融合,这种融合严格遵循世界万物和各种现象的自然规律。

《易经》与自然

古代的中国人善于把人及其精神生活同自然界中的各种现象相对应。殷人至高的神灵是天,天是具有意志并以人的形象出现的神。自然界被赋予了人的特性,有思想,有情感,有道德,它能够行善和作恶。风、雨、黑暗、幸或不幸,一切都由天来掌控。

从儒家的文献和书籍中,可以清楚地看出孔子对于天的态度,“君子有三畏:畏天命,畏大人,畏圣人之言”,“道之将行也与,命也;道之将废也与,命也”。

在孔子的世界观中,天和天命指的是自然界和自然规律。“天何言哉?四时行焉,万物生焉,天何焉哉?”在孔子的观念中,现实、世界都按照各自的方式运行,自然界的一切现象也按照各自的方式产生。对其而言,天和天命是作为道和道德表现而存在的,这一点特别体现在对《易经》的注释中。

《易经》是中国古代意识形态发展的最有价值的文献,它反映了中国古代对自然与人的精神生活之间有深刻关系的观念。《易经》大约产生于公元前九至七世纪,崇拜预言者和巫师的时代。这部古文献的实质是预言家们的名言撷英和预卜吉凶用的卦辞述要。据说为数众多的解释和注释,都是由孔子本人整理和说明的。

《易经》的基础思想是世界万物和现象都不断在变化和转化。这部文献既有形而上学的地方,也有体现辩证思维的地方。

儒家对《易经》的研究,可以从《十翼》中的《系辞传》里看到。在乾、坤这两卦中,大自然的两种要素获得了具体的体现,即天与地,光明与黑暗,正面与反面的力量。

《系辞传》中说:“天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陈,贵贱位矣。动静有常,刚柔断矣。方以类聚,物以群分,吉凶生矣。在天成象,在地成形,变化见矣。是故,刚柔相摩,八卦相荡。鼓之以雷霆,润之以风雨,日月运行,一寒一暑,乾道成男,坤道成女。乾知大始,坤作成物。”

古人对世界的感知,集中在自然万物和现象上,可以追溯到自然界各种元素和现象的象征性标志,天、地、水、火、泽、风、山、雷,等等。

《尚书》中说,世界的基础是五行,即水、木、金、火、土,它们在无止歇的运动中遵循一定的规律相互作用,木克土,土克水,水克火,火克木等。世界万物和现象都与五行之一的活动范围相对于。同时,天、地被看作是一切事物、精神世界以及不断变化的现象的本源。

与阳、阴相对应的天、地这两个主要因素,成为了中国自然哲学最重要的范畴,进入了儒家学说,也进入了道家学说的哲学体系,并获得了相应的诠释和阐述。

儒家引入了新的概念“道”。“道”是阴阳两极相互作用的结果,“一阴一阳之谓道,继之者善也,成之者性也。仁者见之谓之仁,知者见之谓之知,百姓日用而不知。”

《易经》这部古籍的原始思想,就是人对待天、地所持有的神秘主义态度,发生了重要变化,确立了一种理想:在创造性的活动中,人有积极的力量,在过程中,人的精神蕴藏着天与地的力量,也属于自然的一部分。

儒家的功绩在于,将体现在《尚书》和《诗经》中的古人对世界的理解记录下来,并加以系统化,在其中寻找证明自己哲学观点特别是伦理观点的东西。

儒家学说中逐渐产生了三位一体的思想,人与天、地,处于平等地位,这体现了儒家学说中的“爱人”,即“仁”。

“人而不仁,如礼何!人而不仁,如乐何!”。对于儒家而言,人道是根本内容和思想实质,而礼、仪虽意义很大,但起的是某种表明形式的作用。随着中国哲学的发展,人变成了天与地的中心。

孟子提出了“性善论”,他认为人的本性来自内心。人具有恻隐之心、羞耻之心、是非之心,恻隐之心在仁,羞耻之心在义,辞让之心在礼,是非之心在智。孟子认为,仁、义、礼、智是外部注入的,而心是与生俱来的。这种观点充分反映在《大学》一书中。

《大学》一书的基础是三大伦理道德纲领,即“明明德,亲民,止于至善”,它包含着八项,即“格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下”。

随着对自然认识的深入,在艺术创造中提高了人的作用,推崇人的精神世界,于是出现了关于人与自然相互关系的新概念,确立了人道主义。《孝敬》中说,世上一切生物中最宝贵的是人。

在创作中确立和发展人与自然这一主题来说,荀子的学说很有意义。他认为,天不再是高高在上的神,而是处于变化和发展中的各种现象的综合,是一种物质因素,是自然界的重要组成成分。

“列星随施,日月递昭,四时代御,阴阳大化,风雨博施,万物各得其和以生,各得其养以成,不见其事而见其功,夫是之谓神。皆知其所以成,莫知其无形,夫是之谓天。”

荀子认为,一切事物变化和发展的根源在于“大道”。他看不见自然及各种现象中的合理因素,认为它们是自发的,且不依赖于任何因素而存在。

荀子对道的不同理解在于,与其说道是物质本体,不如说道是自然秩序。他按照儒家学说的基调重新认识了道的实质。他的全部学说贯穿着人道主义思想,“人最为天下贵也”。

道家和儒家是从不同的立场来理解自然,来看待人与自然的关系,儒家把注意力集中在人们之间的相互关系上,且主要在道德伦理方面;道家关心的问题主要是世界的实质、存在的本源、自然的本体等。

中国历代的语言艺术家的创作中,往往混合着这两种哲学体系。儒家学说的代表,如贾谊、刘向、扬雄、周敦颐、朱熹、张载、程颐,他们都受到过道学的影响,其中有些人还受到过佛教思想的影响。

在具有混合主义性质的作品中,值得注意的是扬雄的《太玄经》、王弼的《周易略例》和《性理大全》。

《太玄经》中,扬雄认为太玄是一切事物和现象的本源。

从《易经》和《系辞传》出发,王弼在《周易略例》中试图将老子的形而上学,即以“道”形式出现的世界本体,同儒家学说联结在一起。王弼的学说联结了中国古代的哲学思想和后来的时代,是宋代新儒学的桥梁。

《性理大全》则汇集了百多名作者的著作,涉及形形色色的课题。有的部分探讨老子学说中的道和儒家对人上人的理解。有的部分探讨关于自然哲学中的一些重要理论。

邵雍的《皇极经世》,提出“万物之变迁,生化,实为心之妙用”。

朱熹的《易学启蒙》,他认为太极自身蕴含着物质因素和精神因素,万物都是由物质的内容和合理的形式构成。

ps:码字不易,如需转载,请注明出处。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/628511542.html