金银器,是以贵金属黄金和白银为原料加工而成的器皿、饰物等,由于其稀缺性历来被皇家贵族所垄断,不仅具有其本身的经济价值,更蕴含艺术上的审美价值,所以,它不仅象征财富,更被用来作为身份、地位、权利的等级标志。对于中国人而言,黄金和白银的使用,更加凝聚了东方人特有的智慧与文明。黄金作为器物的历史比白银更为久远。黄金作为装饰最早出现在陶器上,商周遗址或墓葬就出土有金叶、金箔、金饰等。银的出现还在后期,到了春秋战国时,以金银打造的器皿才开始出现。

1977年北京市平谷县刘家河商墓出土

名称:金耳坠

年代:商

尺寸:长3.5厘米、宽2厘米,重6.7克

1957年河南省陕县后川出土

名称:金镡金首铁剑

年代:春秋

尺寸:长38.7厘米

说明:此剑剑身为铁质,已经锈蚀;剑镡及剑首为金质,这是迄今为止所发现的少数春秋时期铁器之一。在铁剑上附以金质剑镡和剑首,说明当时以铁作剑尚较为稀少珍贵,受到特别的重视。

1978年-1980年山东淄博临淄西汉齐王墓出土

名称:鎏金银盘

年代:战国

尺寸:高5.5厘米,口径37厘米

说明:此盘敞口、折沿,浅腹,平底。通体银质地,遍体饰浅浮雕变形蟠螭纹,纹饰表面鎏金。此器虽然出土于西汉齐王墓周边的陪葬墓,但从造型、纹饰上都有战国时代特点,与洛阳金村战国墓所出银器非常相似。银盘上有三种铭文,其字体分别属于战国周人系统、秦人系统和西汉初年样式。有学者分析,秦式文字中有“左工”、“卅三年”等字样,应是三类铭文中最早的铭刻,为秦昭王三十三年由秦国工官“左工”制造。而后来不知是何原因,周人得到此盘并将其价格刻于盘上,藏于“中府”—即周王所藏财货之地。最后辗转进入西汉齐王府中。

1951年河南省辉县固围村五号墓出土

名称:包金嵌玉兽首银带钩

年代:魏

尺寸:长18.7厘米、宽4.9厘米

说明:带钩呈琵琶形。中部凸起,呈弧状,底部为银托。钩首为兽首,青玉雕刻,兽首用细线刻画出圆眼、长鼻和长嘴喙,喙两侧有数道横线纹。额头正中有一花蕾纹,上斜刻小方格纹,有角。面为包金组成的浮雕兽面,两侧盘绕两条夔龙,倒向勾端,合为一首。与两侧夔龙方向相反,又蟠绕着两只凤鸟纹。脊背正中,均匀嵌入三块白玉玦,玦面刻有卧蚕纹。前、后两玉玦的中心孔各嵌入一个琉璃珠。玉玦色呈青白色,刻纹较为精细。整个带钩把金属铸造工艺和琢玉工艺结合起来,堪称中国古代最华美的带钩。

1950年至1953年,中国科学院考古研究所在河南辉县琉璃阁、固围村一带进行过三次发掘,其中最为重要的是发现了一批战国时代的大墓及其附属的车马坑,此件制作精美的带钩就出于固围村5号墓中。当时的发掘者认为此墓是战国时代魏国的墓葬,长期以来学术界也持此观点。近年有学者提出疑问,指出此处墓地很可能是赵国墓地。

传河南省洛阳市金村出土

名称:甘斿银匜

年代:东周

尺寸:高3.7厘米、口径11厘米、通流宽9.8厘米

说明:此匜为纯银制造,底部针刻“甘斿”二字。疑是宫观之名。“甘斿”匜是现在发现的中国最早的一件银制器皿。洛阳金村墓葬是战国时期东周王室的墓葬,因此这件器皿很可能是东周王室用器。当时大国争霸,周王室还以“天下共主”的名义象征性地盘踞在今河南省洛阳市一隅,其实它的实力仅相当一附庸小国,战国末年为秦所灭。

传山东省日照市出土

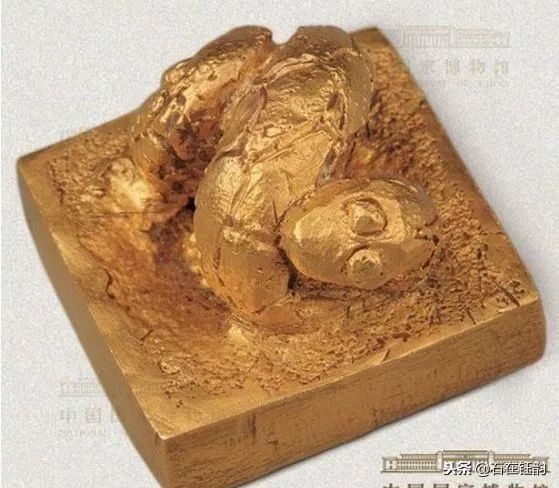

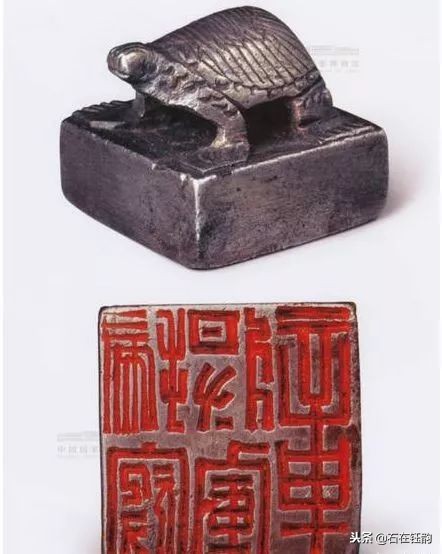

名称:“石洛侯印”金印

年代:西汉

尺寸:高1.8厘米,边长2.4厘米

说明:1959年张少铭先生 捐赠

汉官印,龟纽,白文篆书“石洛侯印”四字。《汉官旧仪》卷上:“丞相、列侯、将军金印,紫煱绶,中二千石、二千石银印青煱绶,皆龟纽。”此印当是实用之印,为汉武帝时期官印之标准器。《史记-建元以来王子侯年表》“石洛侯,城阳顷王子。元狞元年四月戊寅封,侯刘敬元年。’’索隐“石洛侯敢"。年表中说石洛侯名刘敬,索隐中说名刘敢,所记有矛盾。疑是敬、敢字形相近,有误。《汉书·王子侯表》无石洛侯,有原洛侯敢,注“城阳顷王子,(元鼎)元年四月戊寅封,二十六年,征和三年,坐杀人弃市。”由此可知,《史记》索隐中的“石洛侯敢”,当为《汉书》中的“原洛侯敢”。原洛侯为石洛侯之误。故《史记》索隐记石洛侯敢是正确的。此印印文行笔略带秦篆的圆转之势, 结体方中带圆,印文书法精湛,为汉印中之精品。

1955-1960年云南晋宁石寨山出土

名称:“滇王之印”金印

年代:西汉

尺寸:高1.8厘米、边长2.3厘米、重89.5克

说明:此印为金质,蛇钮,印钮与印身为分铸后焊接而成,印面凿刻篆书“滇王之印”4字。

《史记·西南夷列传》记载,公元前109年,滇王降汉,汉武帝在滇国地区设置益州郡,赐滇王王印,使其继续统领滇民。金印的出土,证实了这一历史事实。有学者认为,汉代诸侯王印及文职官印之印文均为铸成,只有部分军职官印因急于封拜而有凿文的。此金印印文为凿制,是由于西汉政府为封赐降汉的滇王而仓促制成的缘故。也有学者认为,金印印文分为凿制和铸制,在制度上并没有任何抵触,在技术上也不会有什么困难。此金印用凿文,可能是原来铸文的金印不能用来随葬,滇王需要代代相传,所以只能用仿制品。

1968年河北省满城县刘胜墓出土

名称:金医针

年代:西汉

尺寸:长6.5~7厘米、直径0.12~0.18厘米

说明:此针细长,柄方形,柄上端有小孔,针身圆形,针尖呈尖锐形。此墓共出土4枚金医针、5枚银医针,其中金医针可分为3种:三棱形的为锋针,用作放血;尖锐的为毫针,用作针灸;圆钝的为鍉针,用作点刺。此枚金医针是用作针灸的毫针。

针灸学在汉代已渐趋成熟。河北满城汉墓出土的金银医针,与《黄帝内经·灵枢》中关于“九针”的记载约略相合。湖南长沙马王堆3号墓出土的帛书《经脉》中论述了人体内十一经脉的循行、主病和灸法。四川绵阳双包山2号西汉墓出土了一件髹黑漆的小型木人,上面以红色线条绘出经脉,是世界上迄今发现最早的人体经脉模型。在东汉时成书的《灵枢经》中,对经脉的循行、腧穴的部位及针刺之法也都有明确的叙述。

针灸是中国古人在长期医疗实践中独创的一种治病方法。金医针的发现,为研究古代针灸术提供了宝贵的实物资料。

1980年陕西省咸阳市出土

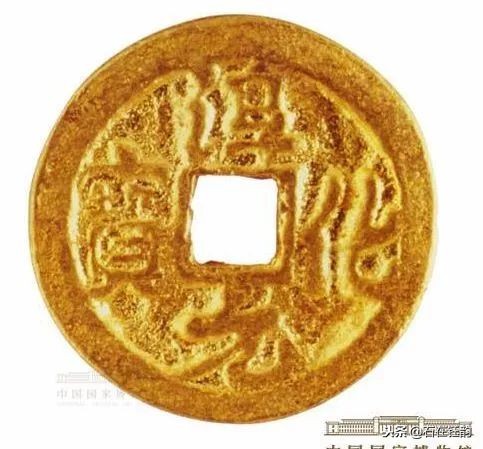

名称:金五铢

年代:西汉

尺寸:钱径2.6厘米、穿径1.1厘米

说明:这件金五铢钱黄金质,直径2.6厘米。面文“五铢”,篆书,顺读。正面有外郭,背面有内外郭,正面穿上一横。

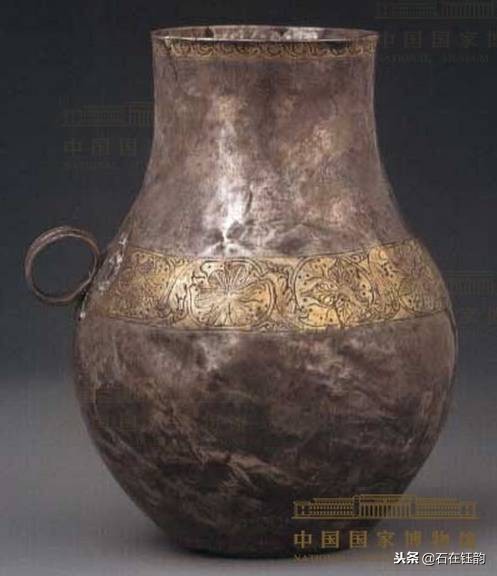

青海省大通县上孙家寨出土

名称:银壶

年代:西汉

尺寸:高15.8厘米、口径7.0厘米、底径5.4厘米

说明:上孙家寨汉晋墓地在青海省西宁市大通县后子河乡,从1973~1981年,在这里发掘了182座汉晋时期的墓葬。这件银壶出土于一座时代为晋时期的卢水胡首领的墓内,是公元3世纪时期,今叙利亚一带的罗马时期的制品,是当时中西文化交流的产物。

名称:“扫寇将军章”银印

年代:南北朝

尺寸:高2厘米、边长2.3厘米,重67克

1981年内蒙达尔罕茂明安联合旗出土

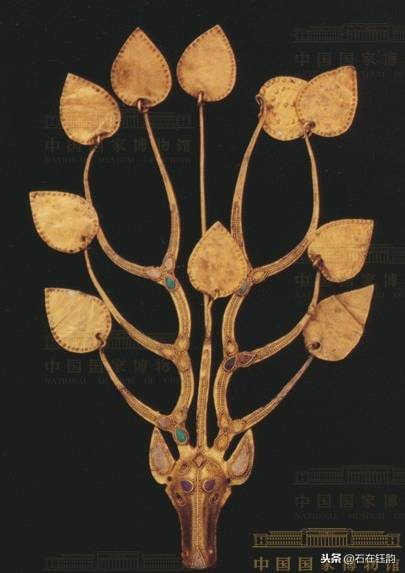

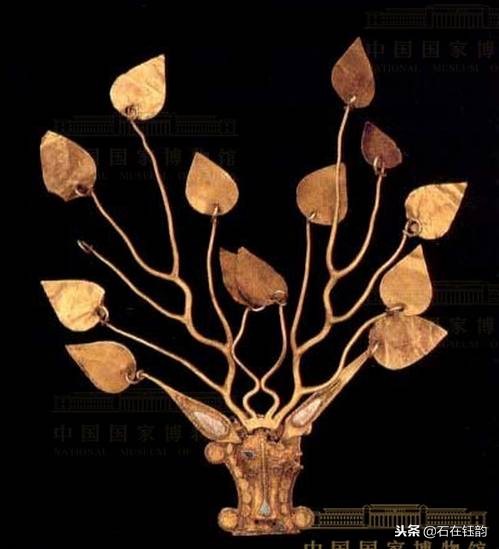

名称:马头鹿角形金步摇

年代:南北朝

尺寸:高16.2厘米、重约70克

说明:步摇的基座为马头形,马头上分出呈鹿角形的枝杈,每根枝杈梢头卷成小环,环上悬一片金叶。马头和鹿角形枝杈上镶嵌珠饰。

步摇是中国古代妇女的重要头饰之一,它多用金玉等材料制作,呈树枝形状,制作考究的则在树枝上缀有花鸟禽兽等装饰物。当佩戴者行走时,饰物随着步履的颤动而不停地摇曳,因此得名“步摇”。步摇最早出现于战国时期的文献中,魏晋时期成为常见的头饰。步摇不仅流行于中原地区,北方少数民族也十分喜爱。他们多以草原上常见的羊、马、鹿等动物形象作为主题纹饰,这件马头鹿角金步摇就是北方游牧民族典型的装饰品。

1976年吉林省集安市出土

名称:鎏金鞍桥和鎏金马蹬

年代:南北朝

尺寸:大鞍桥宽50.5厘米、高29.8厘米;小鞍桥宽38厘米、高25.4厘米;马蹬高约26.8厘米,宽约17.2厘米

说明:鎏金器是高句丽时期的工艺品。除用于人身装备、装饰物外,多用于马具。高句丽鎏金技术由中原地区传来;传统的“泥金法”是将金箔剪成碎片掺入水银加热形成泥状的金汞合金;再将其与盐矾的混合物涂抹镀物;经加温、捶打、烘烤、压磨而成金光闪闪的外表。公元4、5世纪时;高句丽鎏金技术达到很高水平,鎏金器物精美华丽;受到高句丽贵族和将领们的垂青。

1981年内蒙古自治区乌盟达茂旗出土

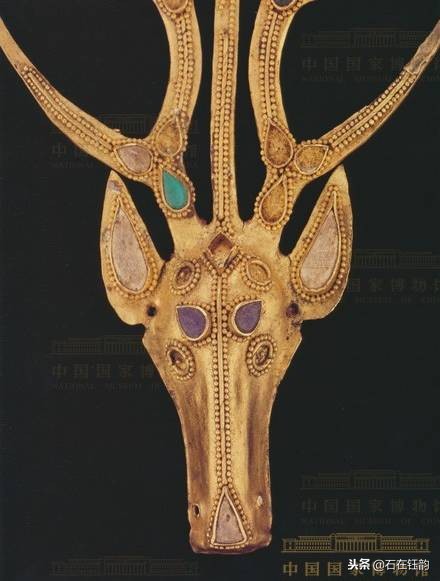

名称:牛头鹿角形金步摇

年代:南北朝

尺寸:长19.4厘米,重87.37克

说明:此件金步摇的牛头面和角是以范浇铸而成,轮廓清晰,造型逼真、美观。牛面额较宽,颊内收,嘴角向外撇,吻部平整,其轮廓与牛脸极似。面部器官分别以鱼子纹进行勾勒,并分别镶嵌白、兰、绿等色料石。两牛角中间有一鹿角形支叉,先由一个主根生出两个支根,再向上分为四五个小支叉,每小支叉梢均有一金环,每个枝梢挂桃形金叶一片,总计为十四片,每片金叶均可摇动。

魏晋南北朝时期,金步摇在北方少数民族地区较为流行,是当时鲜卑族妇女所佩戴的步摇冠上的一种装饰,当走路头部摇动时,步摇上的金叶也随之颤动,其历史可以追溯到汉代。这种金质的牛头鹿角形步摇冠在当时不仅是时尚,也是身份地位的一种象征。

1957年陕西省西安市李静训墓出土

名称:金手镯

年代:隋

尺寸:长径7厘米、短径5.5厘米

说明:这对精巧的椭圆形手镯,每个分成4节,各节两端较阔,上嵌珠,半球形,透明无色,表面有白锈。各节以方形嵌青绿色玻璃珠的小节相连。其开口处有一钮饰,一端为花瓣形扣环,上嵌小珠6个,另一端为一钩,钩端亦嵌一珠。钩及环之另一端为活轴,可自由开合。轴端套以小珠,尚残留一粒。

1957年陕西省西安市西郊李静训墓出土

名称:金银珠花头饰

年代:隋

尺寸:银托把长6厘米、宽3.2厘米

名称:高足酒杯

年代:隋

尺寸:高5.7厘米、口径5.7厘米、重49.4克

说明:此金杯为大口,口沿外翻,上有凸弦纹一周,系用一圆环焊上。其下为高足,中空,作喇叭状,足柄及底缘亦各有焊上的凸弦纹一周。足柄上端先粘焊一圆片,然后再焊合于杯身。

到了唐朝,金银器的生产空前发展,工艺水平达到当时世界的最高水平。到了明清时期,金银器的工艺依然精湛,其型制延续了唐宋制器的特点。民国时,金银器工艺走向衰落。历史上两次金银器的制作高峰出现在唐清两朝,这与两个王朝经济上的盛世是分不开的。

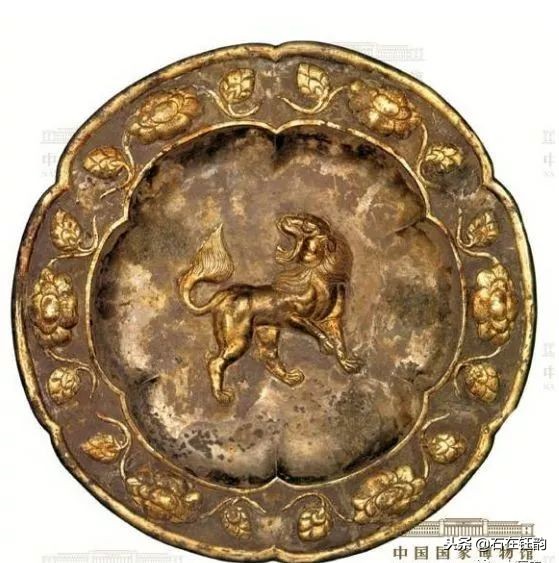

1956年陕西省西安市八府庄东北出土

名称:狮纹金花银盘

年代:唐

尺寸:高6.7厘米、口径40厘米

说明:银盘作葵瓣形,下面附有浇铸的卷叶形三足,盘中饰一回头嘶吼的狮子,宽边沿,盘缘饰牡丹花纹,正是盛唐时期金花银盘所具有的特征。

唐代书籍中已有“金花银盘”的名称,指饰有镏金花纹的银盘。由于受到中亚、西亚金银器的影响,在公元7世纪后期至8世纪中叶的盛唐时期,金银器已十分流行,8世纪中叶至9世纪初,江南地区制造金花银器的手工业亦相当发达。在唐代,金银器的加工普遍使用切削、抛光、焊接、铆、镀、刻凿等工艺,还使用了手摇脚踩的简单车床,可见当时金银器制作工艺技术相当精湛。

唐代银盘发现甚多,其中带足者有10件之多,多数是三足,少数为四足,保存完好的都是卷曲式的足。如河北宽城出土的鹿纹菱花形银盘、日本正仓院藏鹿纹葵花形银盘、折枝花菱花形银盘、内蒙古昭盟摩羯纹葵花形银盘等。唐墓壁画中也有大量金银器物的形象,房龄大长公主墓前室壁画中就描绘了两个卷足盘,一个为五足圆盘,另一个是四足多曲盘,而这种样式无疑取材于当时社会上流行的器物。

中国本土不产狮子,它主要产于非洲和西亚。唐代之前虽有狮子从西域进贡,但由于路途遥远,到达中原很不容易,而且这种猛兽不易豢养,一般很难见到。隋唐时期由于丝绸之路的安宁,西域商人往来不绝,西域国家向唐代皇家进贡狮子的也更多了。从中国的古代文献里,可常常看到西域国家向中国献狮子的记载,贞观九年(公元635年)康国贡献了一头狮子,太宗命虞世南做《狮子赋》赞誉,其中不仅介绍了狮子运来途中的艰险,也具体描绘了狮子的外貌和威猛,“瞋目电曜,发声雷响。拉虎吞貔,裂犀分象”。其他一些进贡的狮子来自吐火罗、米国、波斯以及大食国等。

唐代经济繁荣,对外交往频繁,工匠们融会贯通,汲取外来文化的长处,将外域纹样与传统纹样融为一体,创造了具有本民族特色的器物,使得金银器装饰纹样、器型及制作工艺都达到了前所未有的高度。

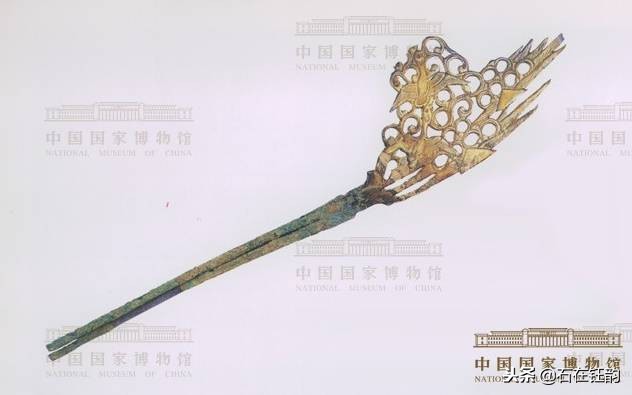

名称:鎏金双雁银钗

年代:唐

尺寸:长18厘米

说明:钗股并拢,通体扁平,钗首银鎏金镂雕“双雁逐飞”图案,鸿雁与沙岗之间以云气纹饰连缀。雕饰优美,构思巧妙。钗股为铜制,与钗首自然连结,密合如一。

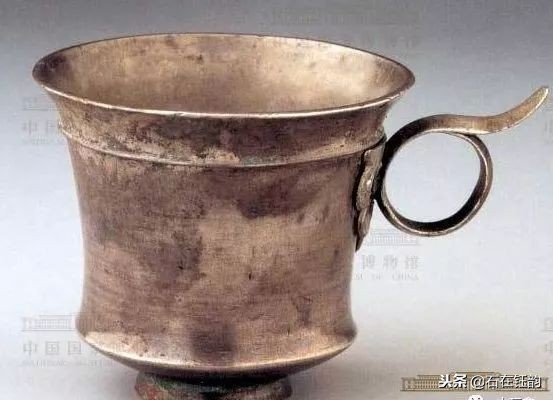

1963年陕西省西安市沙坡村窖藏出土

名称:环柄银杯

年代:唐

尺寸:高6.3厘米、口径7厘米

说明:杯为饮器,唐杯式样很多,其中的高足杯专用于饮酒。唐前期还流行小圈足的、单环柄的、多瓣或多棱式的金银杯等专用酒具,器形明显受到中亚饮酒用具的影响。当时还出现了一些仿金银器的环柄瓷杯,亦为酒具,有的杯底还以专用的酒台子相承。酒杯与酒台的关系,类似茶托与茶盏,可见在专用茶具、酒具之间存在着相互影响的关系。

1970年陕西省西安市何家村窑藏出土

名称:带盖银药盒

年代:唐

尺寸:高2.9厘米、口径4.3厘米

说明:药盒经锤揲成型,盒盖与盒身以子母口相合,均刻有花纹,盒盖中心透雕四瓣花形。

唐代盛行将炼丹原料盛放在金银器中,认为会染上金银之气,能巩固和提高药效,《金华冲碧丹经密旨》中有“用足色黄金十一两,作匾盒子盛”丹药的记载。唐代也有将一些装有名贵成药、香药或化妆品的金银盒赏赐给臣僚的记载,王建《宫词一百首》:“黄金合里盛红雪,重结香罗四出花。一一傍边书敕字,中官送与大臣家。”何家村窖藏出土的金银盒共计28个,有大小金盒、素面大小银盒、刻花涂金银盒等。在较大的素面银盒中,发现有紫晶、白晶、琥珀、光明砂、光明碎砂、金粉等。有的盒盖内有墨书题字,注明物品的名称和重量。

何家村窖藏还出土一件银石榴罐,被认为是唐代炼丹的器物。中国炼丹术的发明,较世界任何国家皆早。炼丹有两大流派,其中一派是将自身的精、气、神加以聚炼,以达到“长生不老”的境界,这叫做炼内丹;其二,是用丹砂炼黄金,黄金成,即可作“长生不老”之药,又可制成器皿而延年益寿,这叫做炼仙丹。唐代帝王迷信丹药,宪、穆、敬、武、宣等几位皇帝均因服用丹药而致死。炼丹时,对各类原料进行浸取、蒸馏、蒸发、烧灼、升华、结晶、水溶、沙溶等操作,一般炼丹家多使用陶瓷制品,但在贵族、大吏之家则多使用金银制品。质地厚重的银石榴罐以及银药盒,很可能就是当时炼丹及盛放药剂的重要工具。

1970年陕西省西安市何家村窖藏出土

名称:狮纹金花银盘

年代:唐

尺寸:通高18.5厘米、口径19.3厘米

说明:煎药用具

此银锅为宽沿敞口圆底、锤击成型,通体光素。何家村窖藏出土了双耳护手银锅1个,提梁银锅4个,有的与内底墨书“一斤二两半”。在唐代有关医药的书籍中多次谈到煎药需用银锅、银铫等银器。如无银器。也可用铜器或瓷器,但银锅等银器应为煎药的首选之列。此外,在炼丹方面也有用银锅之类器皿的记载。

1953年陕西省咸阳市底张湾出土

名称:东罗马金币

年代:唐

尺寸:直径2.1厘米、重4.4克

说明:金币正面是国王正面半身像,铭文由王像右手侧开始,意为“我们的主上查斯丁二世,永恒的皇帝”。背面为一着盔甲的女神像,其座下的铭文是印铸于君士坦丁堡的意思。由女神像右侧下方开始,亦有铭文自下而上排列,几乎环绕一周,其意为“至尊们的胜利”。末尾E字为铸币厂局记号。

拜占廷金币及其仿制品属于中国境内发现的最重要的东罗马遗物,约有40余枚,主要集中在在新疆、内蒙、宁夏、陕西、河北、河南等地。文献记载,北周时期“河西诸郡或用西域金银之钱”,而“金银之钱”中或许就包括这种东罗马金币。金币上是查世丁二世的半身像,和以前肩扛矛的拜占庭皇帝不一样,他右手托着地球,左手握盾牌,背面的女神呈坐姿,手握地球,地球上有一个十字架,是基督教统治世界的标志。这种坐式图像是查世丁二世创造的,以后再也没有采用过。

唐太宗贞观十七年(公元643年),东罗马拂菻王波多力遣使献赤玻璃、绿金精等物,太宗曾回赐绫绮等丝织品。至玄宗开元时,东罗马仍不断来唐朝贡,金币可能是历次使臣所带来。

1954年内蒙古赤峰辽驸马墓出土

名称:鎏金银鞍桥

年代: 辽

尺寸:最大者高35厘米,宽22厘米,厚0.1厘米

说明:鎏金银鞍桥饰是马鞍外包镶的饰件,一组6件,计有鞍桥前、后部饰件各1件,压印双凤戏珠纹,间以流云纹,花纹和周边均为鎏金;刀形、半月形饰各2件,左右对称,压印花草纹和流云纹。这组鎏金银鞍桥饰制作精细、美观,工艺水平很高。

早期的契丹社会,游牧和渔猎是主要的经济活动,马是契丹人日常生活不可或缺的一部分,他们“转徙随时,车马为家”,契丹男子自幼便练习骑马射箭,这是他们赖以生存的必要技能,也是他们保护自己部族的军事手段。在考古发掘的辽代墓葬中,出土了大量马具,如马鞍、马镫、马铃等,现存的辽墓壁画中也大量出现他们与马共同生活的场景。

契丹民族骑马、爱马,所以很重视对马具的制作和装饰,在已经出土的辽墓陪葬品中,鞍马具及其装饰是其中的重要一类,如内蒙古赤峰大营子辽驸马墓出土的鎏金鹿衔草纹银马饰具、鎏金龙纹银马饰具、鎏金龙戏珠纹银鞍饰、素面银鞍饰,内蒙古哲里木盟奈曼旗辽陈国公主墓出土的鎏金群鸟纹银马鞍,内蒙古兴安盟科尔沁右翼中旗代钦塔拉辽墓出土的鎏金缠枝莲纹银马鞍等,纹饰繁缛、工艺精湛。宋太平老人在《袖中锦》中曾记载,契丹鞍与夏国剑、端砚、蜀锦、定瓷等“皆为天下第一,他处虽效之,终不及”。这些考古出土的精美辽代鞍具又印证了这一说法。

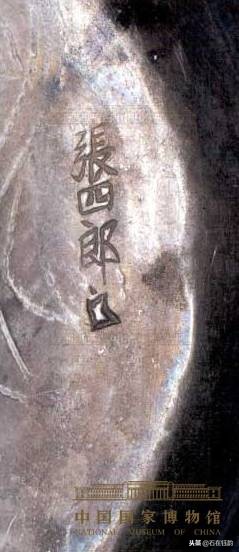

1981年江苏溧阳平桥宋代窖藏出土

名称:“张四郎”樱桃纹、绣球纹圆银碟

年代:宋

尺寸:均高1.2厘米,口径8.4厘米,底径6厘米,重27.8克

说明:这是江苏溧阳平桥宋代窖藏出土的一套银食具中的两件,这套银器中有一组共九件的小银碟,形状、大小完全一样,均敞口、浅腹、平底,每一个碟底都錾刻工匠名—“张四郎”戳记,唯一区别的是九件小碟底部分别錾刻了九种花卉,分别是牡丹、樱桃、绣球、秋葵、梅竹、栀子、山茶、芙蓉、束莲,象征着吉祥、富贵,制作十分精美。

宋代城市的兴起和商业的繁荣带动了金银器制作业的兴旺。据史料记载,不仅上层贵族官僚喜爱佩戴和使用金银制品,普通平民也使用金银器皿为日用品,考古发现的很多用作酒器、食具的金银器物印证了这一点。与唐代金银器相比,由于宋代金银器更多供民间使用,所以器物不像唐代那样华丽富贵,而是制作更为精巧简朴,造型更适合民间使用,符合大众的需求。宋代金银器大都设计灵巧、纹饰图案丰富多彩,同一种器物在造型、图案上还有多种变化,组成风格相近的一套金银器。目前考古所见宋代金银器多是成批埋入地下的窖藏金银器,其中有许多成套器皿。由于金银器需求量增大,宋代出现了很多加工制作金银器的民间作坊。随着同行间竞争的日益加剧,宋代金银器往往在器物上标明制作店铺、产地或工匠名号作为商标,如安徽六安南宋墓出土的银器上压印“顾玉郎”三字,浙江永嘉窖藏银器中有“京溪供铺记”、“京溪供铺工夫”、“冯将士工夫”等铭刻,江苏溧阳平桥宋代窖藏出土的印有“李四郎”、“张四郎”款识的银器等。

1958年山西省五台山出土

名称:淳化元宝金币

年代:宋

尺寸:钱径2.4厘米、厚0.12厘米、穿径0.5厘米、佛像隆起0.2厘米,重12克左右

说明:金质,成色96%。宋太宗淳化年间巡幸五台山时为敬佛而铸。面文 “淳化元宝”。背雕像,穿右为结跏趺坐于莲花座上的佛,左为双手合十站立在莲花瓣座基上的善财童子,上缘有戳号“二”字。两尊佛像神态逼真,栩栩如生。

五台山出土的这批佛像金钱,显示出宋政权对佛教的重视。

1979年内蒙古自治区赤峰市出土

名称:鎏金银鸡冠壶

年代:宋

尺寸:高26.3厘米、口径5.5厘米、底长21.2厘米

说明:此壶提梁作鸡冠状,中有一孔,壶盖与壶身以银链相连,盖面錾刻四瓣花纹,口缘錾刻8个四瓣花纹。壶颈较高,环刻缠枝纹。壶身起鼓,两面錾刻图案相同:两个相套的菱形图案,边框由花瓣和联珠组成。外层菱形图案之外四角各錾刻一组缠枝花草,内层菱形图案以鱼子纹为地,正中錾刻一只卧鹿,神态安详自若。鹿前后上下各錾刻山石、水波,犹如仙境。壶身正面呈三角形,三条边仿皮绳纹,鱼子纹地,上錾有上下交错的四瓣花纹,左右对称,共24簇。契丹族的金银器制作受唐朝影响较大,但器形和装饰花纹又具有游牧民族的独特风格,此鎏金银质鸡冠壶是辽代金银器中的精品。

这件银鸡冠壶1979年发现于内蒙古赤峰市郊的城子公社,同时发现的还有两件鎏金鱼龙提梁银壶。1976年赤峰市喀喇沁旗锦山镇曾发现一批唐代鎏金银质器皿,有4件银盘、1件双鱼壶和1件圆罐,其中的鹿纹银盘铭文说明该银盘是唐宣州刺史刘赞向朝廷进献的贡品。对比两批鎏金银器可以发现,城子公社出土的鱼龙提梁银壶,在鱼龙的布局、纹饰及錾刻工艺等方面都和锦山出土的双鱼壶十分接近。尤其是这件鹿纹银鸡冠壶腹部的鹿纹,在鹿的形象、姿态等表现手法上与锦山出土的鹿纹银盘几乎一致,这说明辽代早期金银器制作工艺受唐代金银器影响很大。同时辽代金银器在继承唐代工艺特征的基础上又融入本民族的风格,比如锦山出土的唐代双鱼壶器身扁矮,颈部稍短,大口,而城子公社出土的辽代鱼龙提梁壶则器身较高,长颈,小口,使内装液体不易散溢。同样,这件辽代鎏金鹿纹鸡冠壶形如马镫,更具契丹民族自身的特色。

1953年上海青浦出土

名称:嵌石珠帽花

年代:元

尺寸:长5.8厘米、宽2.5厘米

说明:帽花为双花对开形,花瓣、花蒂以金线掐出轮廓,金丝花网填饰其间,对称镶宝石、珍珠。底托有穿,可以缝系在帽冠之上。

1958年北京市昌平区定陵出土

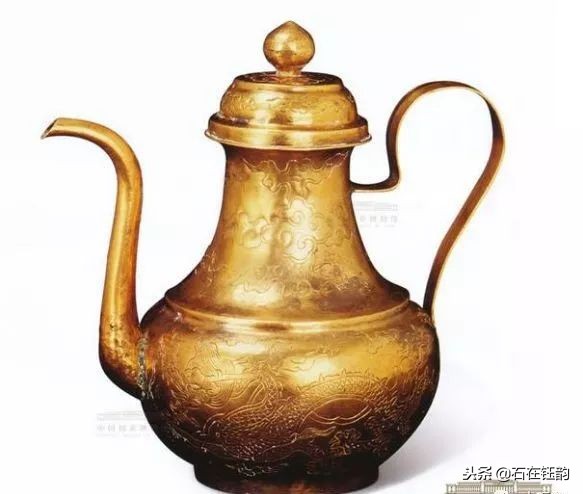

名称:龙凤纹金执壶

年代:明

尺寸:通高12.5厘米、口径4.2厘米、圈足径5.7厘米、盖高3.1厘米、盖口径4.5厘米、重192.5克

1957年北京市昌平县定陵出土

名称:孝靖太后凤冠

年代:明

尺寸:通高48.5厘米、冠高27厘米、径23.7厘米,重2320克

说明:这件凤冠用漆竹扎成帽胎,以丝帛为面料,前部饰有9条金龙,口衔珠滴,下有8只点翠金凤,后部也有一金凤,共9龙9凤。后侧下部左右各饰点翠地嵌金龙珠滴三博鬓。此冠共嵌未经加工的天然红宝石100余粒,珍珠5000余颗。

凤冠的主人孝靖太后王氏原是万历后宫的宫人,万历皇帝私幸怀孕,被封为恭妃,生皇长子朱常洛。朱常洛被立为皇太子后,恭妃并没有得到进封。直到皇长孙朱由校出生后,才被进封为皇贵妃。万历三十九年(公元1611年),皇贵妃先于万历皇帝病薨,葬东井的平冈地。万历皇帝驾崩后,皇贵妃之孙天启皇帝追封她为“孝靖皇太后”,并将她迁葬到定陵,与万历、孝端皇后合葬一处。1957年,考古工作者发掘定陵,出土了孝端、孝靖凤冠各2件,分别为3龙2凤、12龙9风、9龙9凤和6龙3凤。随葬时装在八角形的朱漆匣内,然后分别装入4个随葬的器物箱中。根据洪武、永乐定制,皇后凤冠为9龙4凤,而从出土实物与定制均不符,可知万历时冠服制度已有所变化。

明神宗孝靖王皇后凤冠,以漆竹扎成帽胎,覆以丝帛面料。凤冠正面最上一圈饰9条等大的腾云金龙,均口衔珠滴,珠滴由两颗珍珠与两颗宝石穿插而成,龙脚下镶嵌一排8颗宝石。与金龙穿插对应的为8只金凤,金凤亦口衔珠滴,凤下镶嵌四排宝石,三排在冠盖,一排在前沿,上两排嵌宝石8颗,下两排嵌宝石7颗,宝石周边均以珍珠圈成花纹。凤冠后侧正中亦有衔珠滴金凤一只,两侧各嵌1颗宝石,下嵌5颗,底部左右各饰点翠地嵌金龙珠滴三博鬓,共六扇,每扇博鬓嵌有龙2条,宝石3颗,行走时博鬓会展开。冠后沿有5颗宝石,冠顶有7颗。定陵出土的凤冠共四件,三龙二凤冠、九龙九凤冠、十二龙九凤冠和六龙三凤冠各一顶,冠上饰件以龙凤为主。龙用金丝堆累工艺焊接,通体镂空,富有立体感;以珍珠串接装点宝石和勾勒花纹,可谓琳琅满目,熠熠生辉。而这件凤冠以绿色为底,红色为边,缀以蓝色流云和凤凰,尽显光彩,富丽堂皇。

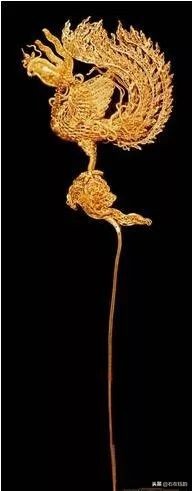

1958年江西省南城县长塘街益庄王墓出土

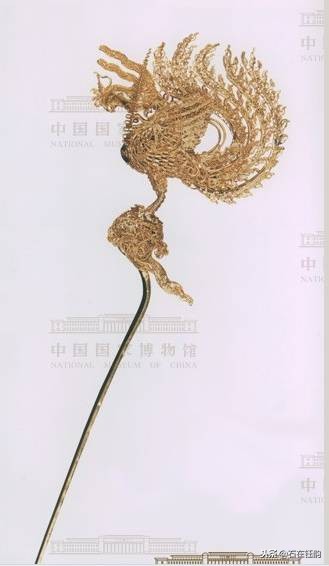

名称:立凤金簪

年代:明

尺寸:长22.3厘米,重75.7克

说明:簪头为一立凤,簪柄刻有『银作局永乐二十二年十月内府造九成金二两外焊二分』铭文。

名称:“花银”银锭

年代:明

尺寸:7.7厘米,宽5.6厘米,重368克

说明:这件银锭长7.7厘米,宽5.6厘米,重368克。弧首,束腰,有边,边缘微内卷,内底波纹重叠,中间内凹,两侧铭文:“洪武十六年”、“花银”、“一十两”等。背及侧面有蜂窝状气孔。铸于洪武十六年(1383年)。

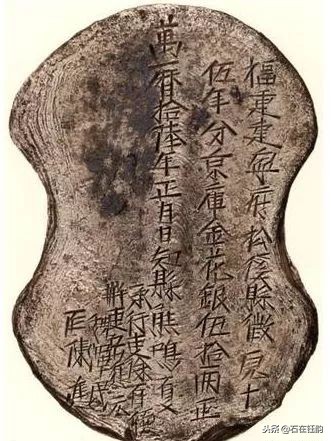

名称:“京库金花银”银锭

年代:明

尺寸:长11.3厘米,一端宽8.1厘米,一端宽8.2厘米,厚3厘米

说明:这件银锭长11.3厘米,一端宽8.1厘米,一端宽8.2厘米,厚3厘米。束腰砝码形,沿边缘有几圈水波纹,内铭文:“福建建宁府松溪县征原十伍年分京库金花银伍拾两正万历拾陆年正月日知县熊鸣夏承行吏徐有德□吏岳□□□民匠陈进”。阴文。铸于万历十六年(1588年)。

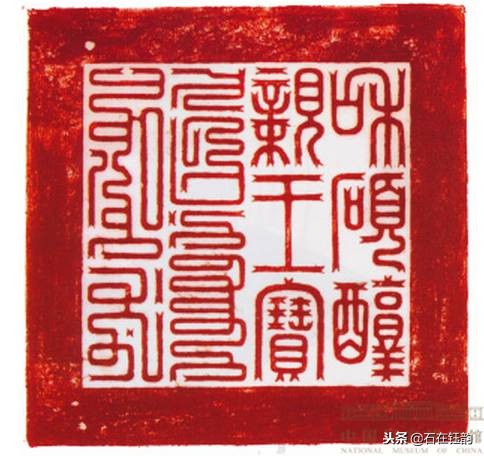

1956年溥任先生 捐赠

名称:“和硕醇亲王宝”金印

年代:清

尺寸:通高12.2、长11.6、宽11.6厘米,重6800克

说明:龟钮,龙首龟身龙尾,方印,金质。印文为篆体中的“芝英篆”(即笔画的起笔收笔处“开叉”),阳文满汉文“和硕醇亲王宝”。和硕代表爵位等级,此印为道光帝第七子奕譞于同治三年被赐以“加亲王衔”时所铸。其子载沣(摄政王)世袭亲王。载沣子溥仪即宣统皇帝。此印为溥仪弟溥任先生所捐,具有较重要的历史价值。

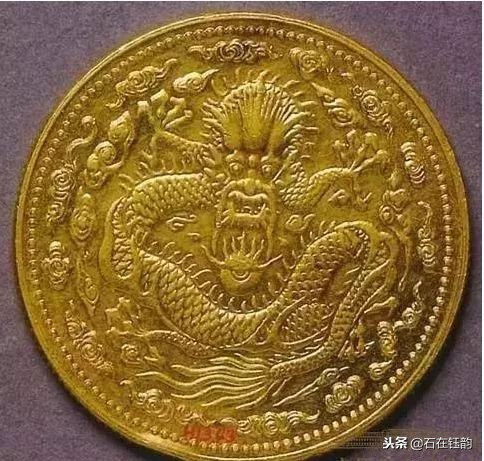

名称:光绪大清金币

年代:清

尺寸:径3.9厘米,重37.05克

说明:光绪三十三年(1907)铸机制钱。面文“大清金币”四字,珠圈外上环为“光绪丁未年造”,下环为“库平一两”,两侧各一梅花。背面图案是五爪坐龙。金币成色很高,为进呈试铸币。

名称:鎏金三龙耳银壶

年代:清

尺寸:通高39厘米,口径11.5厘米,底径15厘米

说明:此壶造型具有典型的藏族风格,是藏族使用的盛器。壶肩腹处对称分布三条鎏金弓身龙作为耳柄,龙身各有一条银链与壶盖相连。

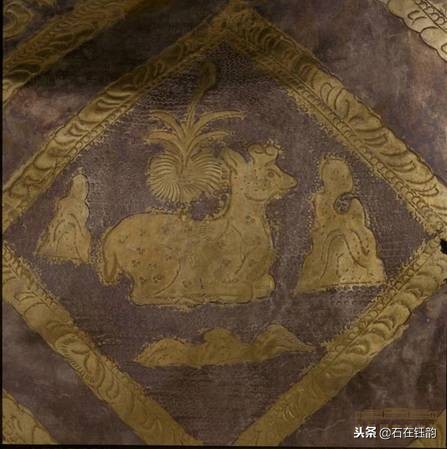

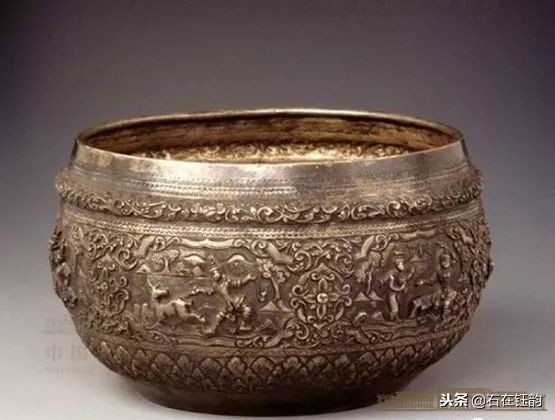

名称:凸花金鹿故事银钵

年代:清

尺寸:高13.5厘米、口径19厘米、底径14厘米

说明:这是公元18世纪柬埔寨送给清政府的礼物。在柬埔寨,广为流传着许多历史传说故事和创世神话,如《金环蛇的故事》、《雷电的故事》、《蚊子的故事》,以及这件银钵上表现的《金鹿的故事》等。

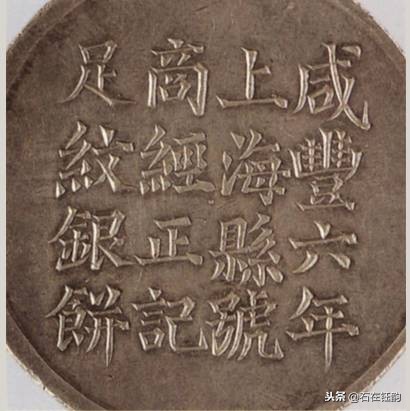

名称:经正记银饼

年代:清

尺寸:直径4.1厘米,厚0.3厘米,重36.7克

说明:这件银饼直径4.1厘米,厚0.3厘米,重36.7克。面文“咸丰六年上海县号商经正记足纹银饼”;背文“朱源裕监倾曹平实重壹两银匠丰年造”。

经正记银饼始铸于咸丰六年(1856年)。

名称:饷金五钱金币

年代:清

尺寸:直径3.3厘米,重18.3克

说明:这件金币直径3.3厘米,重18.3克。面文“饷金五钱”,背龙,上、下、右、左铸察合台文Yinsi(饷)、Alton(金)、Besh(五)、Mishkal(钱)。

饷金金币始造于光绪三十四年(1908年),有一钱、二钱、五钱等币值。

名称:山东运司张薰堂五十两银元宝

年代:清

尺寸:长12.4厘米,宽7.3厘米,高7.8厘米,重1860克

说明:这件银元宝长12.4厘米,宽7.3厘米,高7.8厘米,重1860克,铸于咸丰三年(1853年)。

名称:美国贸易银元

年代:清

尺寸:直径3.75厘米,重27.2克

说明:这件美国贸易银元直径3.75厘米,重27.2克。机制币。面中间为自由女神,右手拿橄榄枝伸向前方,左手握绶带,侧身坐于台座,下为铸造年份“1874”,近缘左右环围13颗六角星,代表独立时的13个州。背中间为昂首展翅立于交叉箭簇与花枝上的雄鹰。面、背多处英文,面绶带上书“自由”,座底边书“我们信仰上帝”,背外环“美利坚合众国贸易元”,鹰头上方的绶带上书“合众为一”,爪下为“420格林,含银900‰”。

美国贸易银元铸于1873~1885年。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/526468289.html