外城最古老的书店——翰文斋

讲过了内城的隆福寺旧书业,下面就谈谈外城的书业吧,在外城最著名的书业一条街,自然非北城的琉璃厂莫属了。现在很多人,包括影视剧中,一提到琉璃厂都是讲南城的琉璃厂,这其实是望地生义,是错误的。按照地域来说,你可以讲这是城南,但不能说是南城,毕竟北京城是有南城的,从崇文门向西,大概以草厂胡同、小市街为界,这一范围内才算是南城。再向西,就是中城了。例如大栅栏就在中城,正确的叫法应该是外城中城的大栅栏,而不是南城的大栅栏,天坛、先农坛也都包括在中城区内;以杨梅斜街、石头胡同为界,再往西就是北城,像琉璃厂就是在外城的北城里的;然后就是以宣武门为界,再往西到广安门就是西城了,像牛街就属于外城的西城了。民国以后,没有了内城,算是将北京城打通了,这才有了东南西北城的说法。但是其实也没有明确的四城边界。

自从乾隆时修《四库全书》,全国文人聚集北京,琉璃厂就逐渐兴旺起来了。当时,这里的书店多至30余家,加之清代考据学派的兴起,琉璃厂就形成了文人游集的场所。来京的文人都以到琉璃厂买书为乐事,因那时侯的汉族官员多住在宣武门外,而一些会馆(同籍贯或同行业的人在京城设立的机构,建有馆所,供同乡同行集会寄寓之用)也大都在宣武门外至前门外一带,官员、商人和赶考的举子也常到这一带游玩。各地书商(主要是江浙一带的书贾)也纷纷携带珍贵书籍进京,在琉璃厂一带设摊出售。丰富的各类书籍、方便的阅读和选购条件使其以独具的特殊魅力,吸引着更多的文人墨客、学者、举子光顾。

这条街、这院落,连同院内的、街上的“翰文斋”、“来薰阁”、“邃雅斋”、“文奎堂”、“松筠阁”等清代以来北京有名的书铺,都有着悠久的历史。这其中最有名的便要属翰文斋了。根据滋源老人讲述和萧新祺先生的文墨,可以让我们一探究竟。

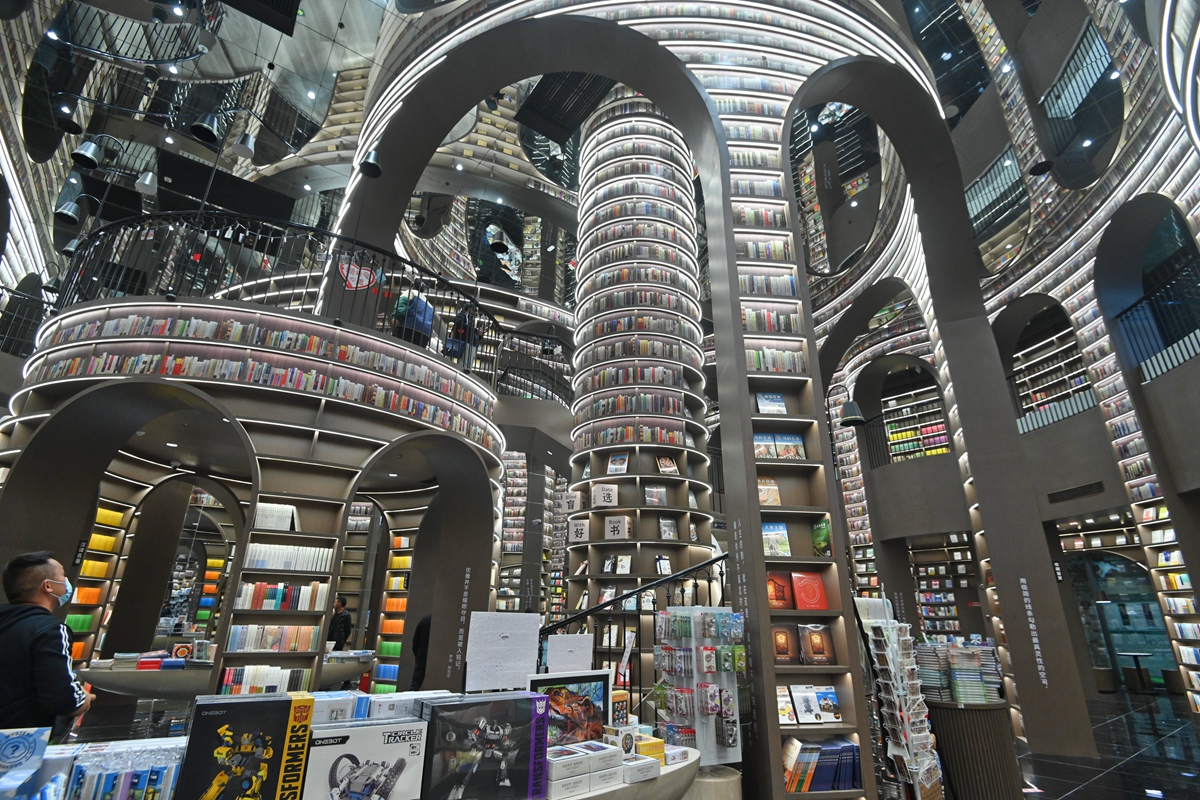

北京和平门外中外驰名的古文化街琉璃厂书肆中,最古老的一家书坊是翰文斋。翰文斋的匾额为钱塘孙诒经,顺德李文田所写。李文田是咸丰九年(1859)进士,殿试一甲第三名(探花),授翰林院编修。孙诒经是清咸丰十年(1860)恩科进士,选翰林院庶吉士。这二位学者皆内阁大学士,两位大学士同时题匾使翰文斋声名远振,也是琉璃厂一段佳话。再看门面,共有两间,虽然不宽,但里面曲折纵横,几层书架、三五间房屋窗明几净,并设有读者看书选书的座位,尤为幽雅。

益都李南涧(即李文藻,字素伯,号南涧,乾隆间进士,藏书数万卷,皆精钞秘本。)撰写的《琉璃厂书肆记》中述及之乾隆时期书坊,今均已无存;江阴缪荃孙撰“后记”中提到的这一家翰文斋,却一直延续下来。《琉璃厂书肆后记》载,翰文斋在老二酉之西,“主人韩心源,受徐苍崖之传。先得益都李南涧藏书,再得内城李勤伯藏书,琳琅满目,自摆摊至开铺,自小铺拓广厦,不过数年,已与至大之书铺鼎立”。

《书肆三记》(冀县孙殿起撰)、《书肆四记》(雷梦水撰)对它亦有述略。“余之宋元本,大半韩(心源)为搜得,即《宋会要》,亦得之此肆。”可见其购书有道,经营有方。

翰文斋主人韩俊华,字星垣,又号心源,河北衡水县人,早年学徒于宝文斋徐苍崖。徐氏对目录版本之学甚熟。犹及见大兴徐伯星(松)、河间苗仙麓(夔)、平定张石舟(穆)、道州何子贞(绍基)时说轶事,受益颇多。店中所藏书以旧刊地方志最多。缪荃孙曾在此家收有康熙五十四年(1715年)缪燧编纂的《定海县志》、乾隆九年(1744年)蔡澍编纂的《江阴县志》),及道光二十年(1840年)陈延恩编纂的《江阴县志》等。

韩氏学徒期满出师以后,自设书摊为业,曾先后收得山东益都李南涧的藏书有钞本《宋通鉴长编纪事本未》、《芦浦笔记》、《塵史》,《寓简》、《揭文安集》,残宋本《自警编》和宋本《温公书仪》等数十种。继后又收内城李勤伯的藏书。蓄书日渐增多,于是在光绪十二年(1886年)设铺面开业,铺拓广厦,书籍琳琅满目,不数年已与各大书铺相鼎立,收有学徒数人。江阴缪氏艺风堂所珍藏的古籍善本,多为韩氏所收。

授业徒弟从事书业最有成就者,为谭锡庆,号笃生,于光绪十六年(1890年)在文昌馆(这是书行每年农历二月初三日祭祀文昌帝君之址)经营。光绪二十五年(1899年)时,在琉璃厂设铺面开业,店名“正文斋”。谭氏对古籍版本鉴定真伪颇有眼力,与京师著名的藏书家都有交往。庚子乱后,藏有不全残宋本书数十种,每种留一残帙不售,云将留之以教生徒,以作学看宋元版本旧刻书样留真之用;并刻有一印章,日“谭锡庆学看宋版书”。

韩氏对古旧书籍收售的业务,知见极广,兢兢业业,不辞辛苦。终积劳成疾,不幸早逝。其子韩林蔚接业。韩俊华英年早逝,缪荃孙称“其子子源继起,亦有能名”。孙殿起也说“二十一年俊华子林蔚继其业,已经营五十馀年”。

韩林蔚,号滋源,幼年颖敏,光绪二十一年(1895年)继承父业时年18岁。韩林蔚对古籍目录版本之学尤为用心钻研,又承袭着嘉道以来讲风雅、讲朴学、讲考据的风气。来翰文斋买书的主顾多是京朝学士大夫,在耳濡目染之中韩氏得到许多知识,诸如宋元版的格式,某种书有几个版本,某孤本藏在什么人家,见于什么书的著录等等。在盛伯羲、徐坊、缪荃孙、王懿荣这班人的提倡下,经常有许多学者来琉璃厂书肆访书。南宋初监刻单统本《周易正义》,实为旷世奇宝,这部书的书影收入《中国版刻图录》。

道州何绍基之侄孙携此录来京师,以七百银两售于翰文斋。韩氏将此书售于徐梧生(即徐坊,字士言、矩庵,号梧生、嵩庵,曾任国子监丞,京师图书馆副监督等职,是清末民初著名的藏书家,其藏书室名曰归朴堂。)归朴堂收藏。徐氏视之为奇宝,秘不示人。徐氏所藏其他宋元秘本、名家校本和孤传稿本,多数来源于翰文斋。徐氏殁后藏书陆续散出,著名藏书家傅增湘先生通过翰文斋收购了不少宋元佳椠,并将这些书著录在《藏园群书经眼录》、《藏园群书题记》、《双鉴楼善本书目》、《双鉴楼藏书续记》中。

山东济宁孙毓汝任内阁军机大臣时,住宣南丞相胡同,其哲嗣孟埏喜收清人著作诗文集等,有数百种之多,皆购自翰文斋,书衣面上有题识和跋语。住在丞相胡同潮州会馆的曾习经,字刚甫,号蛰庵居士,广东揭阳人,光绪壬辰进士,累官度支部左丞,喜蓄书,好研究版本,常游琉璃厂肆,其俸入多以购书,所藏书册,皆署“湖楼”二字,书衣面上略有评跋。殁后遗书数十箱,由番禺陈兰甫之文孙公穆先生介绍售于翰文斋。

光绪二十六年,庚子(1900年)八国联军侵占北京,清宫昭仁殿天禄琳琅所蓄宋元秘本古籍遭受破坏,流散于民间的不少,翰文斋收有宋刊元祐版的《黄勉斋集》(此录解放后售归故宫博物院入藏)、明天顺刻本的《欧阳文忠公全集》、元刊明印本郑樵著《通志》数十册,又《四库全书》馆编纂用书的底本有宋《郭青山集》多种。

滋源继承父业后,又收有徒弟数人,其中有一名张凌贵,字敬亭,河北深县人,民国七年(1918年)开业于西琉璃厂路南,店名“南阳山房”,经售古籍旧本为多。经营十余年,于民国二十一年(1932年)歇业。

民国十一年(1922年),故宫清理故物,内有八千袋明清档案古旧书残本等,运出以作废品处理。其中有不少是宋元秘本残册。翰文斋除本店工作人员参预拣选外,另雇工拣选,结果拣出明清档案奏折等约五百余斤、旧籍一百三十余种。其中最著名者,有宋刊大字本《苏文忠公奏议》、《居士集》、《韦苏州集》、《资治通鉴》、《博古图录》、《咸淳临安志》、《文选》等,元刻本有《王氏玉海》、《国朝新声太平乐府》、《大德重校本圣济总录》、《增刊王状元集诸家注分类东坡先生诗》。罗振玉、金息侯以及喜收宋元旧本的藏书家,都纷纷来翰文斋选购。此次清宫流散于外面的古本残籍,后来有一句流传的俗话叫“口袋货”。

民国十二、三年间,山东省有不少藏书家的旧籍时常流落在外,韩滋源与山东省图书馆馆长王献唐先生交往很熟,于是在济南市开了一个翰文斋分号,由韩氏大徒弟刘仁斋主管业务,以后收有海丰吴重熹石莲盦的藏书,及诸城刘喜海味经书屋嘉因簃的藏书,其中多精钞秘本。

1937年卢沟桥事变后,北京沦陷,琉璃厂书肆的生意极为萧条。翰文斋的业务多由韩氏二子焕光主管。殆至1949年全国解放后,各大图书馆及学术研究单位都开始买书,书业才有了好转。

1956年,北京全行业的公私合营,翰文斋按照国家的政策合并于国营中国书店,开始由国营书店统一领导和管理。韩焕光参加书店工作,韩滋源因年迈退居家中。雷梦水《琉璃厂书肆四记》也称,韩林蔚“一九三二年继其父俊华之业,韩氏鉴别古书板本、钞校本及名人墨迹,皆精,并善仿苏字”。韩氏历经将近百年的三代经营古旧书业,对嘉惠士林之功,实非浅鲜。

1964年春,中国书店专家服务部从安定门内国子监孔庙东庑迁到琉璃厂海王村营业。北京市委书记邓拓同志擅长书法,经常来店访书,他很高兴地重新书写了“翰文斋”的画额,挂在正面公开门市上。在邓拓的支持下,翰文斋于1964年7月1日恢复开业,以文学、历史、哲学、综合类新版古籍为主,陈列约一千五百种,三千部(册)。7月7日,《北京晚报》以《两古书店面貌一新,翰文斋、文奎堂恢复开业》为题,作过详细报道。但是好景不长。邓拓因《三家村札记》受批判,1966年5月18日逝世。翰文斋的结局也很悲惨,老店主韩林蔚于1963年在家乡病逝,韩焕光也于1968年去世。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/524628136.html