又到霜降,天气果然比前几日清冷一些,秋色斑斓也更深几许。从城西老家回来,路过海曲中路,经过区政府西侧市中刻字社门口。“董记手工刻字技艺”的市级代表性传承人董国华就出自这个门店。

一

董国华,女,1971年出生于日照城关,籍贯岚山区碑廓镇。五六岁开始跟随父亲学习书法,练习正、反字的书写。因董家祖上世代传承刻字行业,写“反书”是他们的基本功。

说起董记刻字,要追溯到清代康熙49年(1710年),第一代传人董佩琳,靠刻印家谱、商铺字号为业。因刻工细致、风格俊秀,在地方上小有名气。

后其子董怀錄、其孙董家驷学成刻字手艺后,赴上海“文富堂”任职,并学习了先进的木版活字印刷技术。当时由董怀錄刻版的“三、百、千、千”,即《三字经》《百家姓》《千字文》和《千家诗》,因字体隽秀、清晰工整,使发行量倍增。1862年,董怀錄父子一同回乡开办印刷厂,挂“秀文斋”字号,既有传统的木版雕刻印刷,主要用于带图案纹饰的当票、票据等;又使用活字排版,主要用于教育读本等的印制。当时,我国正处于资本主义萌芽阶段,碑廓商业兴起,市井繁华,店铺林立。周边商号、当铺所使用的票据、账本等皆出自秀文斋,业务还遍及岚山头、安东卫、日照城关,以及鲁南苏北等地。

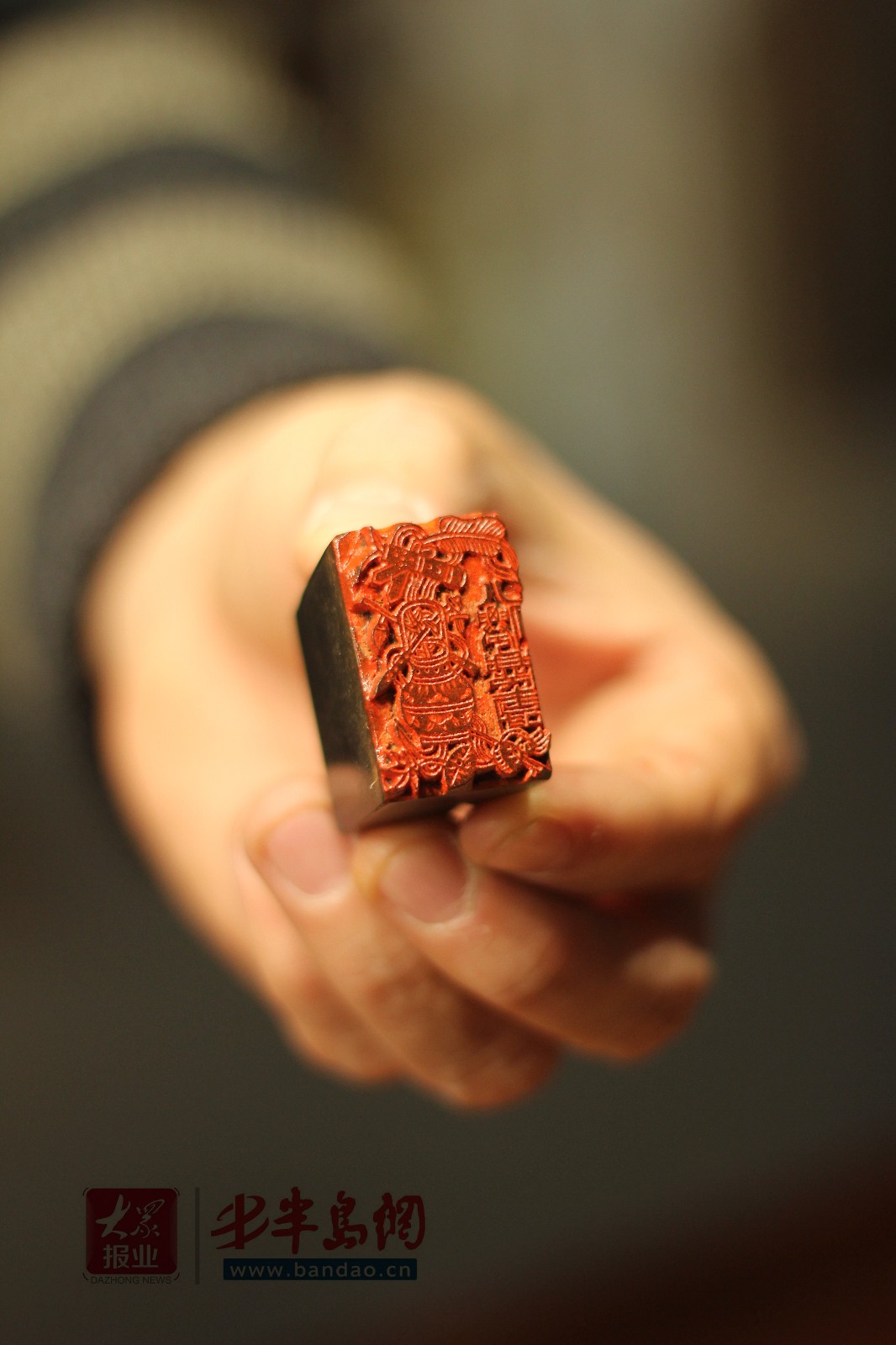

当时,店铺使用的票据多采用宋版字,并以“卍”字、“回”字纹路作为装饰,“卍”字在梵文中意为“吉祥之所集”,有吉祥、万福和万寿之意;“回”字纹则寓意“连绵不断,吉利深长,富贵不断头”。另外在票据中还印有“八仙”“财神”等图案,刻工精美细腻,美不胜收。一张木版即能兼收并蓄地呈现出传统印学的底蕴和内涵。另外秀文斋兼制名章,当时的名章篆刻经常采用“细朱铁线篆”的手法,细朱文铁线篆印属传统一路,其字法取法小篆,因此,董家传人对小篆的研修也必不可少。

到光绪20年(1894年),第四代传人董受书购置四开石印机。石印技术的出现,代表雕版印刷退出了历史的舞台,但印刷效率大大提升,秀文斋的业务达到鼎盛时期,董记刻字只留了手工篆刻名章这条细细的脉络在传承。

1943年,为支持抗日,第五代传人董衍吉将石印机设备和技术捐献给北海银行,将多间厂房捐献给八路军115师,带领两个儿子董庆荣、董庆宏回乡继续以手工刻字为业。随着时间推进,当时刻字转入大篆、小篆、隶书、楷书等各体并行的阶段,董衍吉父子还是以祖传的“朱文铁线篆”为审美基础,兼收并蓄“文雅秀逸、工致隽永”的风格。他们创作的姓名、斋馆、闲文印章皆具有雅致静穆之气,抒发出恬淡的文人情怀。三百多年来,董记手工刻字以清俊细致的面貌流传至今。

二

建国前,董衍吉与第六代传人董庆荣、董庆宏兄弟两人,赴日照城关培训日照县印刷社(现日照报社印刷厂)石印技术。建国后,县印刷社改为县红旗印刷厂,铅印活字技术逐步替代石印。此时董衍吉、董庆宝已返乡,董庆宏仍留在厂里担任技术工作。

新中国成立后,日照县机构兼备,百废待兴,亟需一个业务能力强大的专业刻字机构,董庆宏又被抽调至县公安局,负责经公安局审核的机关、企业或公社等刻章业务。那时董庆宏仍旧使用自己的“反书”功底,手工刻字。中共日照县委的第一枚章就出自董庆宏之手。此后,日照大多数的市(县)、镇、村三级行政公章,都出自秀文斋后人之手。这几十年来,市中刻字社一直是日照刻字技艺的挑担者和当地的历史见证者。

1958年,董庆宏被下放到城关五村。在公社管属下,到东关剧院西边(现区政府东侧沿街)一家门店刻章。文革期间,老家碑廓秀文斋大部分存版被毁。1963~1977年,刻字社迁至城关五村一门面房内营业(现农业银行位置)。

1978年,党的十一届三中全会后,在县委县政府支持下,市中刻字社以私营企业的身份正式营业。溯前追后,刻字社一直坚持手工“反书”刻字。直到1992年,引入原子油印章技术。1997年,引入激光雕刻技术。2010年引入防伪印章技术。现代刻字技术的更迭让手工技艺的温度渐渐弥散。

1998年市中刻字社迁址市五交化大楼,至今。2001-2018年,刻字社在黄海一路、郑州路等地陆续成立七家分店。在现代刻字技术的磅礴大势中,董国华始终没有放弃家传的手工刻字技艺。2016年,“董记手工刻字技艺”被公布为日照市第四批市级非遗。2018年,董国华被公布为该项目的市级代表性传承人。

2018年,董国华投资460余万元在东夷小镇打造了一家集非遗工坊、印学博物馆为一体的民宿主题客栈。至此,秀文斋以老手艺传承为主线,经由董佩琳刻出的第一张家谱开始,历经木版整版、木版活字、石印技术、铅版活字、原子油、激光刻字、防伪技术,再到非遗与旅游、研学,博物馆与主题客栈的多角度结合。“秀文斋”老字号随着时代变迁,顺着滔滔时间之河顺流而下,惊涛拍岸,发展呈现出更加丰富的时代新貌。

三

董国华是董庆宏的小女儿,从18岁开始进入刻字业,是“董记手工刻字技艺”的第七代传人。作为手艺人,她在很长一段人生时光里,只把手艺精进作为主要任务,但对手艺背后修习涵养的意识尚未完全打开。

在写这篇文章的时候,笔者提出要看看她的作品和获奖证书。她说作品大都送人了,仅剩十几枚,很少有意识参加比赛。这种无意操作也是她尚无名利机心的表现,也许手工技艺正是经由这种天然的“发酵”才是最纯真的呈现。

这篇文章,也因她外出参加培训,而迟迟没有成稿。2020年11月,她参加了中国非遗传承人群雕刻技艺研修班。这是一个汇集各种雕刻手艺人的研修班,其中一些手艺人并不像董国华一样幸运,刻字社的经济效益一直平稳的累积至今,并未让她感受到其他技艺所面临的困窘。但发展至此,“手工刻字”也已脱离生活进入“篆刻”的艺术领域,如不添柴加薪,传承的火焰也会烛火摇曳,岌岌可危。通过这次的培训、座谈和交流,去文创园区参观,让董国华认识到,搭建起传统技艺与现代设计、当代教育以及大众生活之间的桥梁,引导跨界交流与合作,道路才会愈走愈广。

四

“随着时代的发展,激光刻印是一种提高效率的必然趋势,但手工刻字有激光刻印所没有的感觉,它的每条线都有生命力,注入了刻章人的眼力,布局和对刀的布控能力。”

“虽然我也外出学习,但我坚守住了父亲留给我的直刀法。直刀,能让线立起来,字显得精神,峭拔有骨力。”

“印章从技法层面上来说,有篆法、章法和刀法,而这些技术是为作者作品所表现出来的意象服务的,有了技术和意象,印章在小小的方寸之间才得以蕴含万千气象。刻印离不开临摹,我临摹的印章,大约有1000多方吧。”

“篆刻是个硬功夫,手指手掌一定要攥得住、捏得牢。同时,它也是个考验耐心、毅力、分寸的软功夫。”

潜心篆刻时,董国华几乎忘记了时光的流逝,“常常刻着刻着天黑了都不知道”她说,每一刀下去都要果断利落,何处深何处浅,去多少留多少,都要心中有数,要做到“知白守黑 ”。30多年来,董国华始终刀不离身,游走于方寸之间。因为精湛的手艺,经常会有“粉丝”登门求作。

近年来,她还举办了十几场公益培训和展览,为篆刻爱好者启蒙、鉴赏提供平台。花印民宿客栈也成为当地篆刻、书法爱好者们的一个聚集地。

五

2014年开始,董国华开始着手准备印学博物馆的筹备工作。整理了从清末到现在一千多张印谱,另有数百枚印章、印版,需要拍照,确立年代等等。

笔者翻看着博物馆里的一张张印谱:“日照县城关人民公社五村大队” 大约刻在1958年之后,印记着人民公社的历史阶段;“日照县丝山人民公社支港办公室”见证着1982年日照港正式开工建设,县委县政府在石臼、丝山等地设立支港办公室的一段历史;“日照县石臼镇卫生院”印记了80年代乡镇卫生院体制改革,中国农村逐渐形成了按行政村建村诊所、行政乡镇建乡镇卫生院和行政县建立县医院的“三级预防保健网络”……就这样,董记刻字一刀一刀把日照的历史刻进了另一个浑然一统的世界。我们似乎看到历史的脚步从远处踏来,留有鲜红的印记,跳动着每一个时代的脉搏。

六

从董记印学博物馆走出来,心中尚有沉浸其中的撼动和喜悦,仿佛顺着一条无人知晓的罅隙走进历史深处,回溯到清末民国,建国初期,改革开放,和国门渐开的八九十年代……一枚枚公章,一个个名章,都曾经是岁月印记的证载。“浪淘尽,千古风流人物”,但有这些印信为证。他,或者他们,都是时间大海里的风帆,手挥目送,鸥翔鳞集,渐渐消逝在水天一色的深处……

通讯员 林丽

编辑:王琦

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/465481895.html