“真正的淑女不喜欢假货。”

“买假冒产品,留下真正的犯罪记录。”

“在法国,最高处以3年有期徒刑和30万欧元罚款。”

美国是世界上第一个消费者协会的诞生地,商家信奉“不要把消费者当傻瓜愚弄,她应是你心目中的妻子,不要蔑视她的才智”。

4月7日消息,媒体报道了三则有关“朋友圈卖假货”“京东Costco旗舰店被指假冒”“美司法部首开电商卖家罚单”的消息……

这一切,都在

提醒公众保持警惕,购买假货后果“很严重”。

一、钱江晚报:杭州首例“朋友圈卖假货”案被宣判

全职太太何某在微信朋友圈里卖假名牌,半年销售额达11万多。4月6日,杭州经济技术开发区人民法院以“销售假冒注册商标的商品罪”,判决其有期徒刑一年,缓刑两年,并处罚金6万元。

“我看有不少人都在卖,不知道是违法的,没想到会这么严重。”在庭审现场,何某几次落泪。

【深度解读】

【1】根据刑法第二百一十四条规定:销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;销售金额数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金,具体罚金金额将以经营额的1至5倍进行处罚。其中,销售金额在5万元以上的,属于“数额较大”;销售金额在25万元以上的,属于“数额巨大”。该销售金额是销售假冒注册商标的商品后所得和应得的全部违法收入。

【2】在微信朋友圈上售假,即使标注了“不是正品”之类的信息,只要销售额达到一定数量,也属于违法行为。除了刑事诉讼之外,相关品牌还能通过民事诉讼的形式进行追偿。

【3】当下微信等网络平台兴起,微商售假的现象越来越多。现有的法律对此进行裁决,总体上是适用的。但是,如何加强监管、如何在监管手段、方式上进行跟进,现有法律还是很有必要作相应的调整。

【与此“朋友圈卖假货”案相似案件】

前几年,两位中国留学生创办“Max Wireless”手机壳公司,生意那叫一个火,月销售额超过10万美元,成功抢占波士顿九成手机壳市场。好景不长,一年后二人入狱,原因为,售卖Kate Spate、Hello Kitty及法拉利等冒牌手机壳,被重罚十年监禁。

在美国,从事仿冒和盗版产品批发交易,绝对属于不折不扣的“犯罪”,法不容情。联邦法律规定,初犯者面临10年以下监禁和最高200万美元罚款,重犯者面临20年以下监禁和最高500万美元罚款,因假货造成死亡后果的个人处以终生监禁。对于公司造假,处罚就更为严厉,罚金高达1500万美元,非罚到倾家荡产不可。

二、京东Costco旗舰店被指假冒 Costco官方称将采取法律行动

上周,媒体报道称,美国第二大零售商Costco日前又登陆京东全球购。对于京东Costco店的真伪,Costco方面发函明确回应,否认了其他平台旗舰店存在:Costco天猫国际店是Costco在中国的唯一网上海外旗舰店,欢迎消费者到Coscto天猫店选购优质,正宗的Costco产品。Costco保留对无授权销售产品的网站采取法律措施的权利。

对于“山寨”“李鬼”,奢侈品们曾大多这么表态:

施华洛世奇、古驰、卡西欧等品牌都曾公开表示,在京东、当当等大型电子商务网站上被售卖的商品,“并未授权”,“保留对其行使法律手段的权利”。与此类似,瑞表企业管理(上海)有限公司发表声明称,该公司为天梭手表在中国内地的唯一授权进口商和总经销商,负责天梭表在中国的相关业务,并没有在当当等电子商务网站上销售品牌产品。

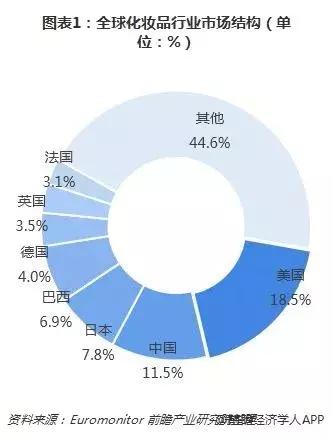

奢侈品热衷打假是众所周知的事情,为何?从一些数据中我们可以获知一二:根据估计,冒牌货每年仅仅给法国的奢侈品行业就造成3万~4万个工作岗位和60亿欧元的损失。爱马仕CEO托马斯哀叹:“80%在互联网上以爱马仕之名贩售的商品都是假货。”

法国工业产权研究所得出结论,“全世界名牌产品受冲击和危害最严重的是法国,假冒名牌中有70%是法国货。”

确实,奢侈品热衷打假迫在眉睫

一般而言,消费者去诸如爱马仕、古驰、普拉达、香奈儿等奢侈品牌专柜,提出验货要求时,均会遭到拒绝。不提供验货服务、不出具正规的书面鉴定,这已成为大部分奢侈品牌的“潜规则”。在法国,海关查获的假货从1994年的20万件增至2011年的890万件,翻了44.5倍;通过邮寄快递查获的假货是140万件。

但奢侈品热衷打假却不验货:

这会导致其中的一种结果是:标榜“绝对真货”、“专柜验货”、“海外代购”的“山寨”商店,在中国的大大小小的网店上遍地开花。

这将有可能导致:

按照我国现行法律的“谁主张,谁举证”,网购维权往往需要公证购买假货的过程,网络交易的“异地性”决定这一过程往往昂贵而漫长。而具有辨别真假能力的品牌旗下鉴定中心往往处于“神龙见首不见尾”的状态,更是让消费者求偿难上加难。对部分品牌方而言,品牌被“山寨”也是在扩大品牌影响力,有的品牌方不仅不在乎被“山寨”,甚至乐于看到品牌进入大众化“流行”视野。

【“网购假货盛行”的深层次原因分析】

【1】据多方了解,诸多网络售假问题大都是第三方小店家所为,知名电商网站本身并不销售假冒产品,而销售假冒产品的大都是以“商家入驻”形式进入平台的第三方卖家,而平台对于这些商家的监管和资质的审核又没有严格把关是造成假货问题重要原因。

【2】保护国内代理商的利益,拒绝与电商合作,但电商又想利用大品牌吸引更多消费者,这便让一些假冒的代理商有机可乘,所以出现一次又一次的“假货”风波。”

【3】网络售假的违法成本相对较低,也是导致假货现象的原因之一。目前,对于绝大多数的无品牌授权、通过自营渠道销售商品的电商,国内并没有相关法律约束。一旦发现销售侵权商品、假冒伪劣商品等违法经营行为,工商部门只能依据《产品质量法》《商标法》等法律法规进行查处,处罚力度非常有限。对于平台上第三方商家售假,电商网站通常的处罚也只是关闭网店了事。因此,仍有不少商家为了利润铤而走险。

三、美司法部首开电商卖家罚单:因联合操纵价格

美国司法部反垄断部门周一公布了首次针对电商市场的指控。一名男子已承认,与其他招贴画销售商共谋,操纵亚马逊第三方市场上招贴画的价格。该男子已同意缴纳2万美元的罚款并配合调查。美国司法部表示,对托普金斯的犯罪行为最高可判处10年监禁以及100万美元罚款。

根据美国司法部的指控,托普金斯开发了计算机算法去协调价格变动,并就招贴画的价格和销售与其他卖家分享信息。美国司法部指出,这样的做法违反了联邦《谢尔曼法案》,导致市场上的卖家以“共谋的、非竞争性的”价格销售招贴画。

在本案中,亚马逊本身并未受到指控。该公司尚未对此置评。

【与亚马逊相似案例】

【1】上世纪90年代,微软公司因被指控通过视窗操作系统“捆绑”销售其他软件从而构成了市场垄断而遭到司法部起诉。微软最终没有被要求解体,但向竞争对手付出了7.5亿美元的巨额赔偿。美国联邦法官在“事实认定书”中写道:微软在全球个人电脑市场上占有了主导、持久、不断增长的份额,损害了竞争者,遏制了创新,对消费者造成了损害。

【2】2012年,美国司法部起诉苹果公司与美国5家出版社非法合谋抬高电子书价格,以削弱亚马逊公司在电子书市场的地位。纽约州一家联邦地区法院去年判定苹果违反反垄断法,为此苹果提出上诉,认为判决背离反垄断法、扼杀创新、影响竞争并对消费者造成伤害。同时,苹果公司表示同意退赔消费者4亿美元,前提是联邦上诉法院推翻此前的法庭判决。

【3】2013年,9家日本汽车零部件公司与两名高管承认在美国多次合谋操纵价格,同意支付7.4亿多美元刑事罚款,两名高管也面临牢狱之灾。

【深度解析】

1890年,国会颁布美国历史上第一部反垄断法《谢尔曼法》,禁止垄断协议和独占行为。1914年颁布的《联邦贸易委员会法》及《克莱顿法》是对《谢尔曼法》的补充和完善。《克莱顿法》限制集中、合并等行为,并明确了价格歧视、独家交易、会严重削弱竞争的并购活动等不允许的做法。《谢尔曼法》和《克莱顿法》是纯粹的反垄断法,《联邦贸易委员会法》则涵盖了两个法律的内容,同时还包括消费者权益保护和禁止不正当竞争行为等内容。

根据这些法律,一旦企业被裁定有垄断嫌疑,将可能面临罚款、监禁、赔偿、民事制裁、强制解散、分离等多种惩罚。罚款的数额很高,一旦企业被认定违犯反垄断法,就要被判罚三倍于损害数额的罚金。

上世纪90年代以后,随着国际上技术创新竞争日趋激烈,美国政府反垄断的目标不再是简单防止市场独占、操纵价格等,而是着眼于如何阻止专利保护以外的技术垄断,以保障美国继续占领科技创新的前沿。

参考资料来源:新华网、网易科技、新浪科技等媒体

文/ Angela 图/E—Linda

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/462478271.html