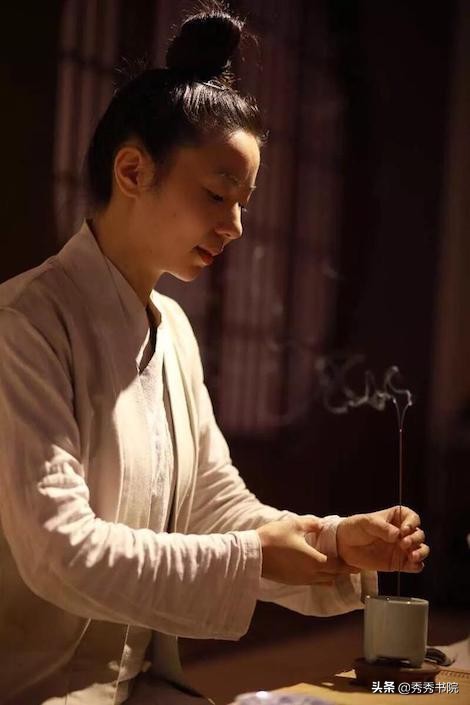

“炉瓶三事”这一说法出自《红楼梦》第五十三回:“这里贾母花厅上摆了十来席酒,每席傍边设一几,几上设炉瓶三事,焚着御赐百合宫香,”及“贾母歪在榻上。榻下……只一张高几,设着高架璎珞、花瓶、香炉等物。”明清时期,造型精巧、样式众多的焚香器具有着不同的用途和文化内涵。焚香听雨,品茗赏花,是两宋时期直至明清几代文人墨客最爱的庭院日常,这一期就来回味一下书画诗词里明清文人的“炉瓶三事,写意人生”。

什么是“炉瓶三事”

“炉瓶三事”就是炉、瓶、盒三个主要物件组合而成的一整套焚香器具,故称“三事”。香炉用以焚香,盒存放香饼、香丸、香粉等,瓶用来盛放香铲、香箸。香铲是焚香时翻压炉中香灰所用,香箸则用来夹取香品,虽然称之为“三事”,其实一共有五样,香炉、香盒、箸瓶之外,还有香箸和香铲。在影视剧中经常见到将香灰压平或者压出花纹的器具,称为香押,都是盛于香瓶内,皆为焚香器具。除此之外,还有隔火片,用来盖火的物件儿,香炉内的火不能烧的太旺,亦不能断,隔火片则用于保持炉内的温度,既能避免太大的烟火味儿,又缓缓溢出香气,香烟袅袅,一室芬馥。“炉瓶三事”一般摆放于书斋、厅堂的案几之上,明人高濂的《遵生八笺》中这样描述:“斋中用以陈香炉、匙瓶、香合,或放一二卷册,或置清雅玩具,妙甚”,其中还列出了“焚香七要”,香炉、香盒、炉灰、香炭墼、隔火砂片、灵灰、匙箸。

(一)炉瓶三事之香炉历史

历代使用的香炉造型多样,香器的材质也是种类繁多,比如瓷器、陶器、铜器、银器、木制及玉石制品。《洞天清禄集·古钟鼎彝器辨》中记载:“古以萧艾达神明而不焚香,故无香炉。今所谓香炉,皆以古人宗庙祭器为之。爵炉则古之爵,狻猊炉则古踽足豆,香球则古之鬵,其等不一,或有新铸而象古为之者。惟博山炉乃汉太子宫所用者,香炉之制始于此”,可见博山炉颇具代表性,是香炉中的鼻祖,在汉、晋时期是常见的焚香器具。除此之外还有手炉、卧炉等,而明清时代最为著名的香炉就要属“宣德炉”,它是明宣宗年间的制品,也是历代文人高官情有独钟的收藏品。据相关史料记载,在其制造过程中加入了几十种贵重金属,是明代工艺制品中的上乘之作,寻常百姓只闻其名不见其形,由于名气较大,仿制品较多,鱼目混杂之中更是难辨真假。

(二)炉瓶三事之“香”之本意

香,无色无味却又沁人心扉,早在最初,焚香祭拜是为了驱除生活中的污浊秽气,后又使用一些特殊香味的香品熏衣安神,还受到文人雅士的青睐成为吟诗作曲、秉烛夜读的助兴之物。关于焚香意趣,明人屠隆这样形容:“香之为用,其利最溥。物外高隐,坐语道德,焚之可以清心悦神。四更残月,兴味萧骚,焚之可以畅怀舒啸。晴窗搨帖,挥尘闲吟,篝灯夜读,焚以远辟睡魔,谓古伴月可也。红袖在侧,秘语谈私,执手拥护,焚以熏心热意,谓古助情可也。坐雨闭窗,午睡初足,就案学书,啜茗味淡,一炉初热,香蔼馥馥撩人。更宜醉筵醒客,皓月清霄,冰弦戛指,长啸空楼,苍山极目,未残炉热,香雾隐隐绕帘,又可祛邪辟秽,随其所适,无施不可。”

“炉瓶三事”其中的陈列与讲究

“炉瓶三事”一般与茶器、花器等物品组合摆放,通常香炉置于中间,两边放置箸瓶、香盒。焚香文化发展到明清时期,“炉瓶三事”已经成为一种固定组合,也是室内常见的陈设品,是文人雅士的最爱,在当时的画作中也时常见到这一陈列搭配。《红楼梦》第二回描述到王夫人居坐宴息只在正室东边的三间耳房内,其中这样写道:“临窗大炕上铺着猩红洋罽,正面设着大红金线蟒靠背,石青金线蟒引枕,秋香色金线蟒大条褥。两边设着一对儿梅花式洋漆小几。左边几上文王鼎匙箸香盒,右边几上汝窑美人觚,觚内插着时鲜花卉,并茗碗痰盒等物。地下面西一溜四张椅上都搭着银红撒花椅搭,底下四副脚踏。椅之两边也有一对高几,几上茗碗瓶花具备。其余陈设,自不必细说。”这里讲的是王夫人居所的固定陈设,其中家居摆放插花甚是讲究,可见“炉瓶三事”也是当时陈列物品必备之一。

《遵生八笺》中对文人书斋陈列有着这样的描述:“几炉外一,花瓶一,匙箸瓶一,香盒一,四者等差远甚,惟博雅者择之,然而 炉制惟汝炉、鼎炉、戟耳彝炉三者为佳。大以腹横三寸极矣。瓶用胆瓶、花 觚为最,次用宋磁鹅颈瓶,余不堪供。”

从早期的博山炉到声名远扬的宣德炉,历经变迁从日常燃香到陈列摆设,香炉的造型多样,用香制香的方式也逐渐丰富起来,虽然现在不比当年,但对于部分香文化爱好及收藏人士,也是修身养性,陶冶情操的必备之物。

明清时期香文化普及,文人雅士的意趣生活

古时候的焚香文化与现今人们对茶道的热爱是大同小异的,都是文人学者不可或缺的清雅活动,现在有茶室,而古时候的文人雅士则有品香专用的“香室”,闲暇之余,会邀三两好友品香怡情。香文化从宋发展至明清,制香行业已经相当成熟,不同类型的香适用于不同心境,其中读书学习时最受文人喜爱的则是温润之香。甜香为宫中佳品,《考盘余事》中记载:“甜香,惟宣德年制清远味幽,坛黑如漆,白底上有烧造年月,每坛一斤,有锡盖者方真”。万春香,龙挂香,内府者佳。还有“龙挂香有黄、黑二种,黑者价高,惟内府者佳,刘鹤所制亦可”。

焚香伴读是文人的意趣,陆游《假中闭户终日偶得绝句》中写到自己的生活处境:“官身常欠读书债,禄米不供沽酒资。剩喜今朝寂无事,焚香闲看玉溪诗”,在生活艰难困苦之际,酒都喝不起了,读书时也要燃一缕清香。在《冬日斋中即事》中这样写道:“读书虽所乐,置之固亦佳。烧香袖手坐,自足纾幽怀。”明人毛元淳也曾说过:“早晨焚香一炷,轻烟飘翻,顿令尘心散去,灵心熏开,书斋中不可无此意味。”可见,焚香伴读除了在读书时增添几分情趣之外,还能够清净身心,撇去杂念。此外还有“绿衣捧砚催题卷,红袖添香伴读书”这样的浪漫场景,风流才子挑灯夜读时,女子焚香陪伴其左右。由此看出,不论贵贱,焚香文化早已渗透文人雅士、风流才子及平常百姓的生活当中。黄庭坚《香之十德》也列举出了品香的诸多益处:“感格鬼神,清净身心,能拂污秽,能觉睡眠,静中成友,尘里偷闲,多而不厌,寡而为足,久藏不朽,常用无碍。”

明代“炉瓶三事”这一香文化被发扬光大,不仅有著名的宣德炉,明清时期的诗词画作、小说戏曲,自是少不了“炉瓶三事”的身影。不光是官家贵族,普通人家也有着焚香意趣,燃香、品茗、挂画这些都是彰显门第的雅致物件。

结语

香炉是焚香文化中的重要器具,是民间宗教、祭祀活动中必不可少的一样。大多数人对于香炉的了解仅限于拜佛、祭祖时的礼器,其实早在古代香炉便是文人雅士的心头好,在庭院居所皆能看到。现如今,焚香文化褪去热潮,每逢清明祭祖使用的也多是更为方便的香烛,日常见的最多的就是夏天所用的螺旋形盘香,就是经常见到的蚊香。除了资深爱好者,平常百姓对香文化的了解只是略知一二,激烈的竞争,现代紧张的生活节奏,焚香伴读这一美妙意境早就不复存在了。时至今日,“炉瓶三事”更多是作为装饰品陈列,年代久远的焚香器具则是珍贵的收藏艺术品。

散文家林清玄曾写道:“焚香是最奇怪的,不论何时,只要看到一炷香,仿佛心灵就有了安定的力量;相信那香不止是一缕烟,而是在遥远的地方,有一个神借着那一缕烟,聆听了我们的声音。”焚香燃的是一种意境,抛弃世间杂念,找回以往的精致慢生活,享受那一段惬意时光。

参考资料:

宋·赵希鹄《洞天清禄集·古钟鼎彝器辨》 明·高濂《遵生八笺》

明·屠隆《考盘馀事·香笺》 林清玄《沉香三盏》

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/425455286.html