丨你会怀念胶片相机的咔嚓声吗?丨

- 风物君语 -

2013年

北京黑桥艺术区

一家民国风复古照相馆开业了

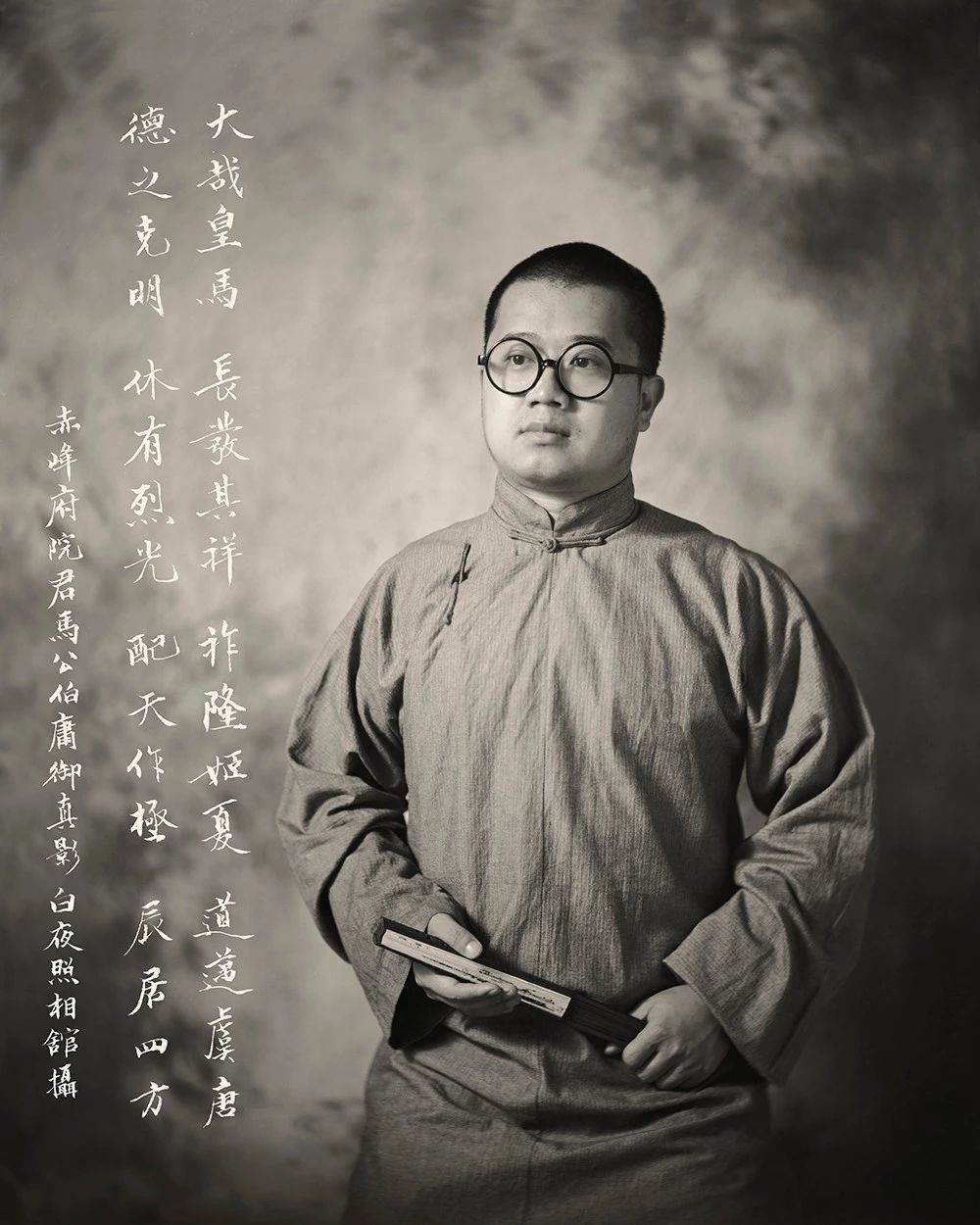

演员刘烨带着外国媳妇和混血娃来拍全家福

作家马伯庸手执折扇的文人照火爆了微博

电影《驴得水》的剧照照片张张经典

……

都出自两位85后之手

杨威,收集老旧物,研究老相片

王旭,搜集老相机,倒腾旧镜头

他们在校园里因志趣结识

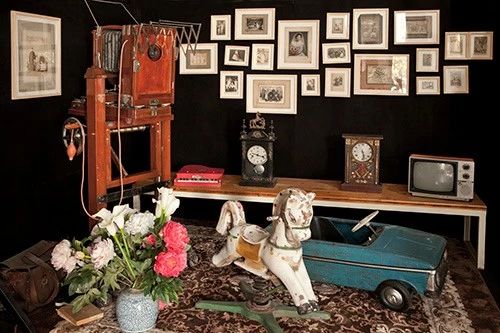

照相馆中拍照的设备和道具

就是他们十几年来收藏的老旧物和老相机

因为老照片的黑白光影中

有夜的静谧和昼的温馨

所以这间照相馆

得名“白夜”

▼

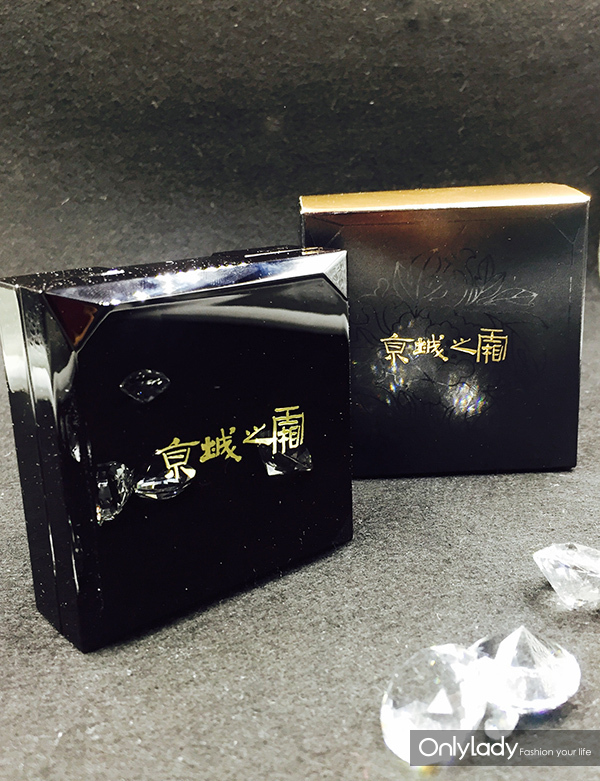

“相纸”上的博物馆

杨威喜欢搜集老旧物,王旭喜欢收集老相机和旧镜头,更有一门洗照片的好手艺。

十几年下来,两人逛遍了无数场拍卖会和旧物市场,做买卖的人都能惦记着帮他们留意心仪的老旧物。

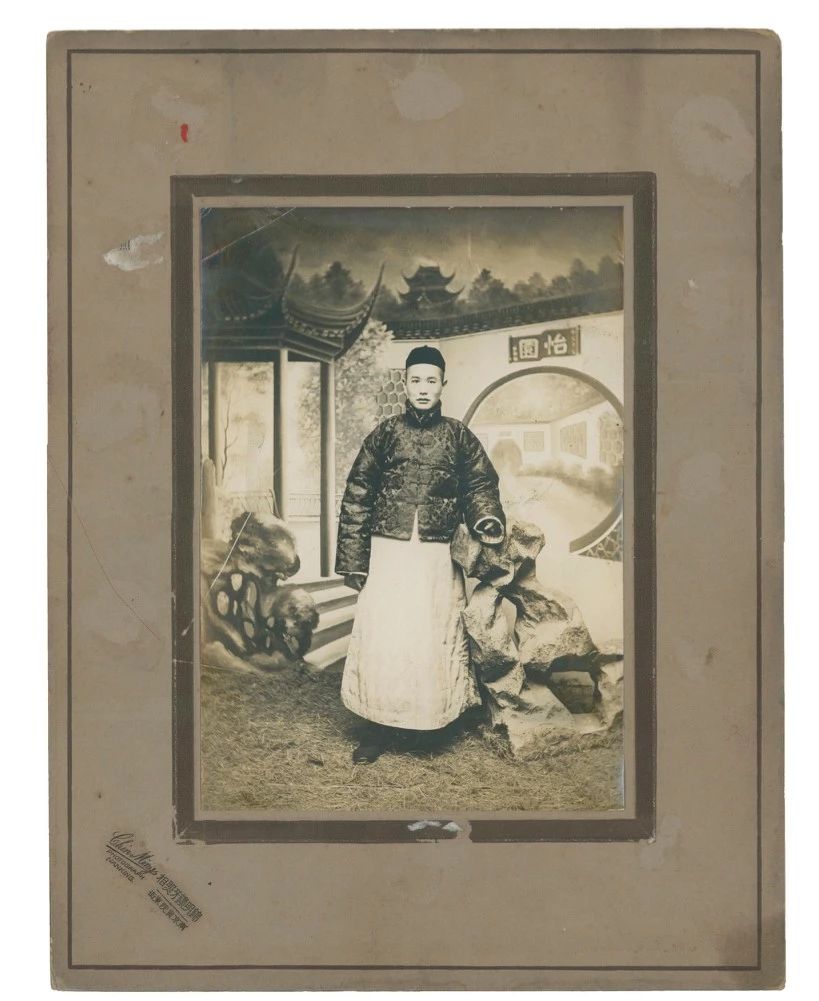

他们搜集的老照片里,有清末满洲女性的三寸金莲,有民国时期公子哥和他心爱的洋车,也有代表家族地位的男人们穿着长衫马褂的合影……

随着收藏数量的增多,晚清、民国、新中国、“文革”、“文革”后等各个时期背后的历史就展露得越清晰。

2009年前后,正是杨威准备毕业论文的时候,凭借多年来累积的经验,他发现当时国内专注做清末至民国时期照相馆研究的人并不多,而中国摄影史中关于照相馆的记录几近一片空白。

其实从1845年美国人乔治·韦斯特在香港创办了中国第一家商业照相馆开始,几十年中,中国摄影一直处于洋人主导下。

进入民国时期,开放的思潮涌进,人们开始追求审美。在上世纪20-30年代的十年时间里,掀起了全民照相的热潮,照相馆得到了前所未有的蓬勃发展,一时间相馆像雨后春笋般遍布各地。

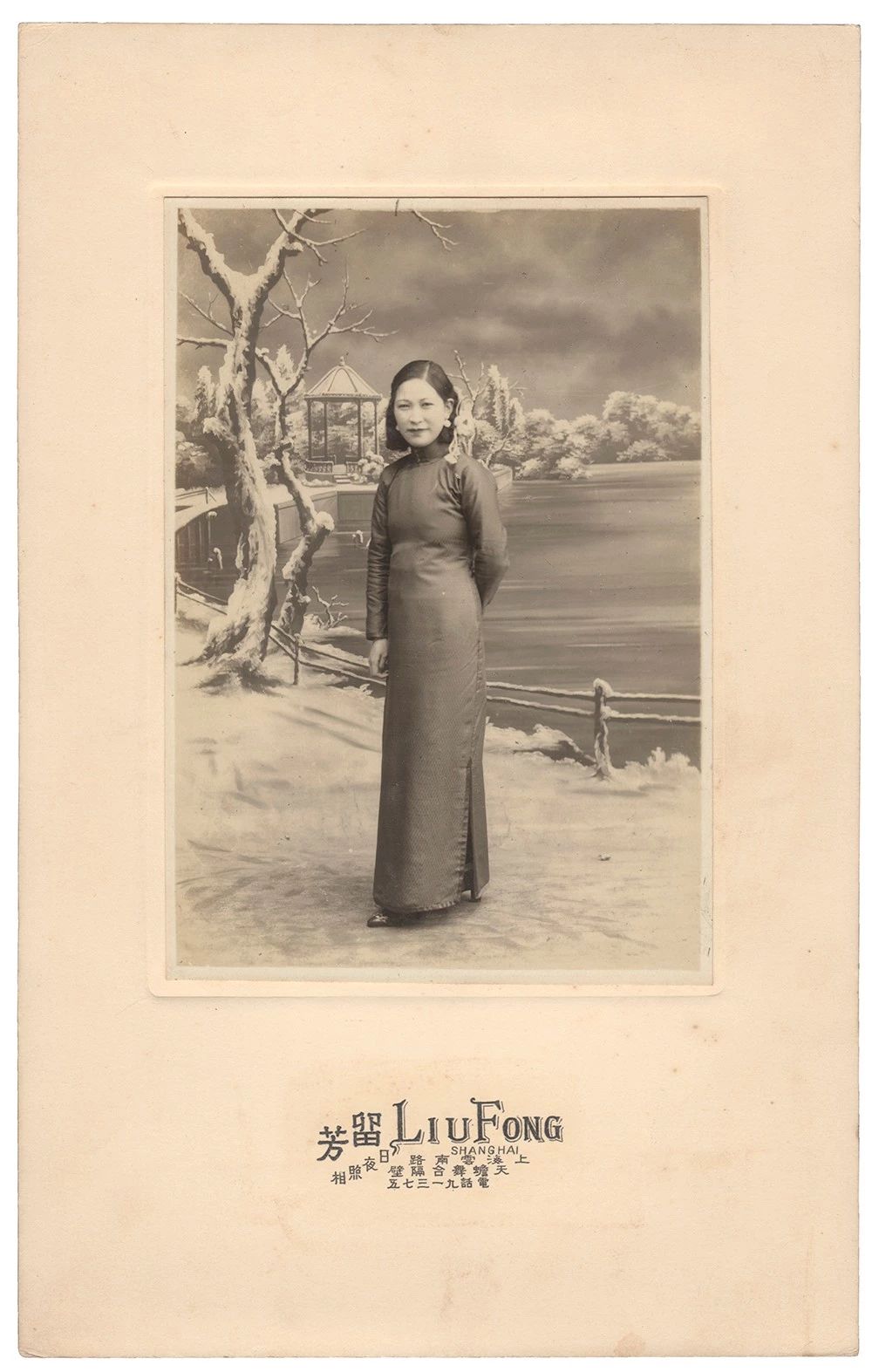

当时的摄影特点也极其鲜明,不仅保留了些清末民初的本土特色,又有西方的现代和摩登。上海相馆业还出现了“四大天王”照相馆——“宝记”、“致真”、“耀华”和“保錩”。

而这整个时代的人文风尚——含蓄、低调和精致,又不乏活泼、自由和骄傲,让杨威和王旭最为痴迷。

他们于是拿出搜集了十几年的老旧物作为影棚道具,在摄影风格上参考了民国时代的人物风尚。比起停留在收藏上的单向线索,将研究“还原于世”的真实更让他们兴奋和激动。

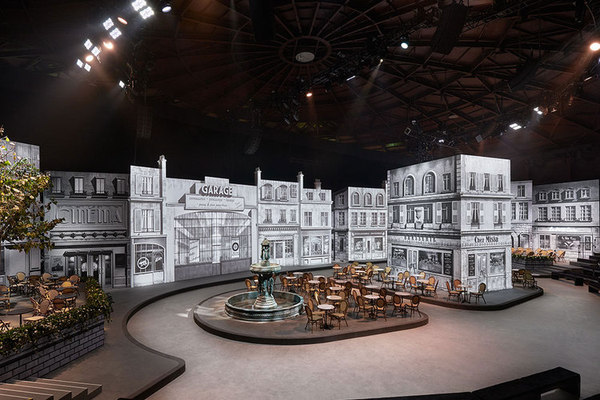

手工制作的“文人园林”

白夜照相馆诞生后,杨威和王旭并没有把它当作商业经营,本就是性格低调的两人,每天窝在黑桥艺术区的房子里,忙于研究和收藏。

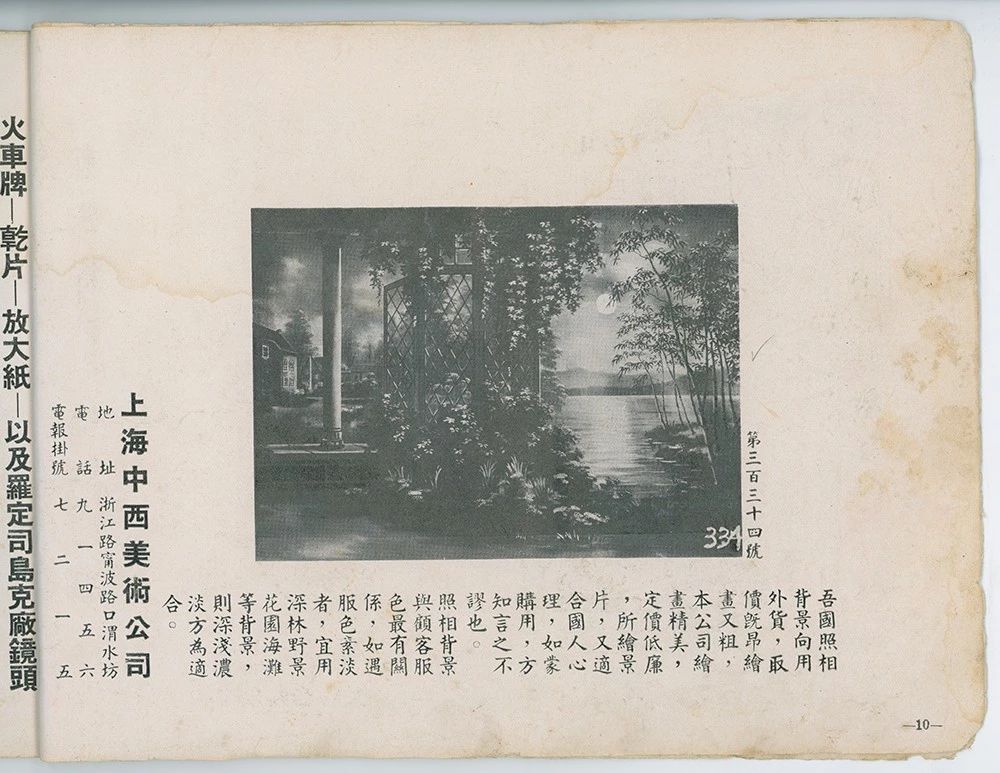

杨威考证了大量的资料和老照片,照相馆的第一面布景,就是他用油画颜料还原的一张民国时期江南园林的布景。

布景中近景是西式大理石柱子的回廊,室内挂着西式的绒布窗帘。近约三米高的布景,加上厚实的油画颜料,单挂起来就不是件容易的事情。

之所以选取文人园林布景,是因为中国的精英阶层在很长一段历史里,是以文人雅士为代表。文人常与园林交织,他们喜爱园林中曲径通幽的景色,也常常以景吟诗作画,更会根据自己的喜好经营私园。

民国时期的文人群体,更是云集了名媛望族和知识分子,他们是时代的精神领袖,也是格调的象征。

园林里向来要有湖石配,相馆中的湖石是杨威用大块泡沫削出来的,削好的泡沫湖石外面再裹上布,涂上颜色后,上镜效果十分逼真。

除了还原历史的布景,杨威还会根据客人需求与设计风格来创作布景图像,可以说每一张布景在市面上都是独一无二。当然,也催生了不少山寨布景,但都只是学去了皮毛。

夜上海,夜上海,夜上海

“

民国时期的女神们

平常喜欢穿一身旗袍

未婚女子的装扮比较轻松活泼

女学生多是短齐发和齐刘海

新婚时女子的婚纱则是蕾丝的

结婚后喜欢烫一头卷发

不论有没有发髻

总要露出干干净净的额头

”

造型是拍摄前最重要的工作,服饰、化妆、发型等造型都是杨威和王旭在翻阅史料后,上溯时代审美风尚,结合现代人审美观,几经尝试确定下来的。

民国服饰这么穿

民国时期的老上海,不仅充斥着爱国青年的满腔热血,也游走着闭月羞花女子出入亮艳如镜风光场所的婀娜多姿。

名媛们是聚光灯下的主角,天生丽质、教养优越、知书达理、知晓中西文化,静可琴棋书画芭蕾钢琴,动则舞姿曼妙……仿佛将女性所有美好的特质云集一身,一时间,时尚场也因为她们摒弃了宽袖大袍的臃肿清装。

剪刀截取了冗余的裙摆,开叉的剪裁露出修长的双腿,几经改良的旗袍映衬出曼妙身姿,名媛宋庆龄、明星阮玲玉、影星蝴蝶等都成为旗袍的倡行者。

如今,并非所有人都能懂得旗袍的讲究,也并非所有旗袍都能“根正苗红”。相馆中好些旗袍是掌柜二人在多年里收来的,也有他们特地到苏杭请高端旗袍老师傅定制的。

男士,则主打西装和长衫。

穿上白衬衫、马甲和西装,梳上一个三七分大背头,稍微上点粉底,就有了民国公子才貌双全的帅气;穿长衫,则可能会在大襟上挂个时表,两手执书卷或折扇,流露出的文人儒雅总是让人无法抵御。

妆容上的好手艺

在妆容上,女性的胭脂要大片大片地涂,眉毛圆润细长如柳,口红不能太艳红闪亮,哑光质感才是民国女神的低调,唇峰还要凸显,这样才能随时带有笑意。

拍照时女性目光保持些许上扬,手中捧一大束鲜花或端个咖啡杯,眼神总要流露出些娇柔妩媚。

有一种神奇,是看自己慢慢呈现

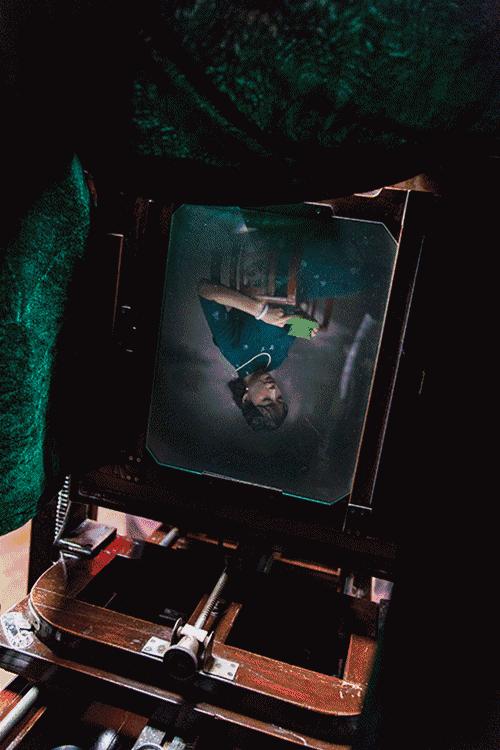

王旭常会用老式大画幅胶片相机为客人拍摄。

老式相机拍下的照片,会围绕焦点逐渐虚化,呈现出时间的斑驳。这在从前是相机工艺不成熟造成的缺陷,但现在看来,倒成为独特的时代味道了。

最开始二人计划用老胶片相机完成所有拍摄,但有许多客人没办法理解老相片拍摄和制作工序的繁琐,反而会因为成片的数量少而无法接受。不得已,还是推出了数码相机拍摄的业务。

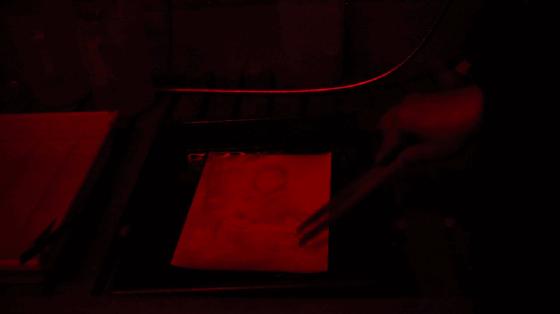

暗房里的秘密

“

许多人会认为

用胶片相机拍摄

快门一按,就定格了

其实胶片也能修图

利用药水控制光线的穿透程度

来影响成像的原理

药水在底片上反复涂画

不断翻拍底片

才能达到逼真和自然

”

比起电脑中ps软件的修图,手工修复胶片则需要大量的时间和精湛的手艺,这可不是谁都愿意做的事情。

黑白上的色彩

黑白相片洗出来后,如果客人想要老式照片的彩色效果,王旭还能为黑白照片手工上色。

上世纪60-80年代,是中国人像摄影着色的辉煌时期。相馆中能给相片进行着色的技师不仅要有极强的美术功底,还要经常参加全国人工着色培训班和各种大赛。但是如今,这门手艺却面临着濒危的窘境。

王旭手工上色的本事,是从辽宁省照相行业一级技师庄乾滨老师傅处学到的。

七十多岁的庄师傅,从小梦想做一位画家,进入照相馆后将绘画的功底与照相技术融合,在人工着色和修补技术上独开生面,干了一辈子的人工相片事业,退休后不忍放下这门手艺,重新搭起影棚专为老照片修补和上色。面对王旭的登门拜访,老师傅也是喜出望外,希望能将这门传统手艺传承下去。

很多人在造型和摄影的过程中深深体会了一把民国瘾,走出相馆时,像是穿越了时空,结识了民国时期的自己。

来这里拍照的每个人,也都有了一份对这个时代特殊的理解。

“

不同身份的人们

总能捕捉到内心的精神依托

相里相外能找寻到历史的痕迹

也缠绕上新时代的牵挂

这大概就是复古老照片的意义

突破了时空限制

为人们捕捉、记录、传递、收获爱和能量

……

”

文丨皮卡婷

未标注来源图片丨Geethan

设计丨Q年

复古照片除署名外均来自白夜照相馆

本文部分内容参考来源:

杨 威著《留影的背后——老照片中的照相馆布景》

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/423135348.html