摘 要:出现在明代中期的夏邑“十老会”,由当地的年高致仕、具有特殊政治身份和较高社会地位的人士组成。“十老”既是国家意识形态培养和塑造的产物,又担负起国家意识形态在基层社会中的传播角色。他们和时任官员共同创造的夏邑“十景”,揭示了地方官绅阶层在地域文化构建方面发挥的重要作用。当然,“十老会”的组建及其作用的发挥,与较高的政治地位和优渥的经济生活条件是密不可分的。

作者简介:彭勇,男,历史学博士,中央民族大学历史文化学院教授、博士生导师,主要从事明清史研究。

明嘉靖《夏邑县志》卷七《人物志》有“十老会”记载,全文如下:

弘治初年,邑之致政耆德者,曰参政金酝,副使杨德,知县刘恭、朱鉴、刘铨,县丞刘安,教谕闪贤①,义官朱理,医官王淳,孝官徐铭,咸以齿德俱隆,效唐香山九老、宋睢阳五老故事,为真率会,奕(弈)棋、弹琴、赋诗、唱酬,时形图缯,用彰其盛。金公酝、杨公德有序,以纪之云。

明清时期,“十老会”又称为“怡老会”“耆老会”“真率会”和“里老会”等。一般意义上的文人结社,在江南、东南和岭南等经济比较发达的地区较为普遍,在北方、边地一些人口稠密的都会城镇也比较常见,但出现在明代中期的豫东平原这样一个既非都邑重镇,商品经济又不甚发达的普通县级地方,是值得关注的。目前,学术界对中国古代的文人结社、长寿养生、社会转型和社会生活等领域的研究成果比较丰富②,但对明代夏邑“十老会”现象鲜有提及。历史悠久的河南省夏邑县③,在传统中国的政治运行、经济发展和社会文化变迁进程中,既有明显的国家意识形态之下的共有特性,又有鲜明的地域个性。可以说,明弘治时期夏邑县“十老会”既是这一时期传统文人仿效历史时期的文人雅致的娱乐性结社,又是明朝建国百余年间国家意识形态在地域文化发展上的反映。透过“十老会”现象,我们既能看到明前中期国家意识形态的形成、特点,又能看到“县域文化”独特的构建方式,这对我们今天构建地域文化同样具有借鉴意义。

一、“十老”身份与国家意识形态

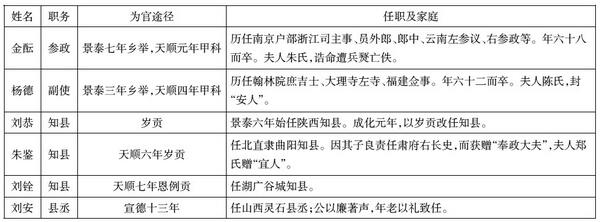

由开篇史料可知,嘉靖时期的夏邑“十老会”,是由10位“栗城老人”构成,但他们并不是从全县范围内挑选的普通老人,而是“致政耆德”之人。“致政”是“致仕”“退休”或“离职”的意思;“耆德”是年高德劭、素孚众望者。夏邑“十老会”在明代中期以后的文人结社之中,并不是影响很大的组织,有限的文献资料和匮乏的研究也让我们对这一群体缺少基本的认识。本文首先依据有限的文献记载④,尝试还原“十老”的身份、入仕途径、任职以及家庭情况等。

“十老”中的4人,闪贤长期担任夏邑教谕(训导),朱理、王淳和徐铭分别为夏邑的义官、医官和孝官。

夏邑“十老”中,金酝和杨德2人系进士出身。根据朱保炯、谢沛霖所编的《明清进士题名碑录索引》统计,夏邑县在明朝共有16位进士,排在全省107个府县的第32位⑤。进士是国家的精英人才,所谓“一县之内生齿不下十万,或科名为仕宦者不过数人”[1]卷二一。“十老”中有4人曾担任知县或县丞,他们长期在官办学校内学习,接受传统教育和科举培养模式,是明代能够接受精英教育和享有特权的少数阶层,根据明代人才选拔制度,以“贡生”和“应例”的方式进入官场。

“十老”特殊的政治身份和社会地位,还可以从杨德、刘恭、金鉴等人的夫人受封得以体现。朱鉴担任的是曲阳知县,他本人及其夫人受到封赠,则是由于其子良贵在肃王府内担任长史一职。杨德的夫人陈氏被封为“安人”,在以皇帝名义颁发的敕书中说:“夫妇人之大伦,故朝廷推恩群臣,命必及之。尔大理寺左寺副使杨德妻陈氏,克谨妇道,以相其夫,致能尽心于所职,特封尔为安人,祗服荣恩,永光闺阃。”[2]卷六其意既在表彰官宦家室的贡献,亦在提高官宦之家在基层社会群体中的待遇、地位和社会影响力。

教谕闪贤、义官朱理、医官王淳和孝官徐铭等,同样属于地方社会中的特权阶层。教谕在明代主管一县教学事务,仍属于品官秩序(正八品)。义官、医官和孝官虽不入品级,但他们都是经过国家批准,拥有官方身份,享有高于普通百姓的社会地位。

闪贤,直隶颍州(今安徽阜阳)举人,永乐二十一年(1423年)始任夏邑训导,不知其何时升任教谕(注①所引三部颍州志均记载闪氏在夏邑任教谕)一职。然自永乐二十一年始至天顺八年(1464年),东莱(今山东龙口)监生彭城续任训导的长达42年之间,别无二人任夏邑训导(或教谕)之职。他也是嘉靖《夏邑县志》确切记载的明代夏邑教谕和训导第一人,且成化之前,夏邑县教谕和训导未同时设置。闪贤非夏邑人,但他执掌夏邑县学长达42年,且不能排除其致仕后定居夏邑的可能性。理由一,据同卷,正统三年(1438年)始任夏邑教谕的金礼,“浙江金华人,举人,勤于教诲,秩满,因家于此”。金礼可以“因家”在夏邑县,而弘治(1488-1505年)初年的闪贤年龄至少在80岁以上,距他去教谕一职已过20年,却还在参加夏邑“十老会”,这说明他去职之后也变成常住居民了。因此,闪贤与其他夏邑籍人士因爱好而结社聚会,“十老会”的地域特色并不因此削减[2]卷五。

“义官”或“义民”以皇帝的名义“旌表”他们在地方社会事务中所起的表率作用,“给与散官冠带荣身,及立石旌异等项”[3]卷一四七的待遇。对这些受到旌表的官员,明朝赋予他们以较高的社会地位,批准他们享受免除差役等特权,甚至还享受部分司法豁免权。给孝子授官,早在洪武朝已有先例,且形成定制。孝宗时,朝廷曾明确规定了“义官”和“旌表孝子”所享受的待遇与特权:“各处孝子、顺孙、义夫、节妇曾经旌表见在者,所司各赐米一石布一匹,其孝子有出仕者,除在任外,若有致仕闲住等项,及坐监监生各衙门吏典人等,亦照例给赐,见在听选官监生,内有系旌表孝子者,吏部查勘是实,不拘资次,即与选用,后不为例”,“各处纳粟义官,有司须要以礼相待,不许擅便差使及肆行凌虐,多般劝罚扰害,以致人心不肯尚义。如或有犯,除重罪外,其余徒杖以下止问以应得罪名,不许革去冠带,以励将来。”[4]卷六一其后,孝宗再次批准了官员的奏请:“各处犯赃罢职等官,不得优免户内杂泛差役;其纳粟义官,不许营差部运钱粮及管理修造等役。”[4]卷六一“医户”也享有较高的社会地位。按规定,“俱给与冠带”,每月支俸禄米不等。正德时规定:“义民、阴阳、医官,各授七品散官。”[5]

由此可知,“致政耆德”的“十老”多是长期生长和生活于夏邑的官吏,有的还曾担任过重要职务。他们都是国家行政体制之内的特权群体,是国家意识形态的塑造者、传承者和执行者,是国家安定地方的统治力量,还是地域文化建构的组织者和领导者。

明朝建立后,明太祖致力于国家统一、经济的恢复和社会秩序的稳定,在强化专制皇权的同时,大力强化礼法之治,重用儒士,塑造理学思想体系。他注重教化,倡导务实,构建理学一统天下的社会秩序,在教育、科举等方面要求“一宗朱子之学”[6],规定“非五经、孔孟之书不读,非濂、洛、关、闽之学不讲”[7]卷二。国家明经取士,“说经者以宋儒传注为宗,行文者以典实纯正为主”,“不遵者以违制论”[8]卷下。朱熹注释的“四书”“五经”成为官定的读本,科举取士的准绳。明成祖朱棣以夺嫡入位,也大力兴教育、尊孔学、修经义、纂图籍,进一步巩固皇权统治。在教育取士方面,明朝“率重科举”,而科举尤重文章,作文又以八股文为格式。学校教育把主要精力放在“四书”“五经”的记诵和试文程式的训练上。这种教育体系和官员的选拔制度,很快就造就了一批纳入国家意识形态之中的官绅士大夫阶层。这一阶层,既包括通过科举选官进入仕途的进士、举人或贡生、监生等,也包括接受过系统教育的儒学生员群体。

夏邑“十老会”成员就是这一群体的构成部分,他们虽然绝大部分不曾在本地为官,却在退职之后继续保有“官”的身份和地位,其中不少人的品级甚至远远高于知县,加之为本地人士,在当地的社会影响力是相当强大的,他们的影响之一就是表现在地域文化的构建和国家意识形态的塑造方面。

二、“十老”诗文与地域文化构建

一方面,国家意识形态造就了“十老”的政治角色和文化品格,另一方面,“十老”又担负起国家意识形态在地方展示、宣教和传播的责任。“士为风俗先”,通过追溯“十老会”的传统以及明中期以前的历史,我们不难发现,“十老”以“弈棋、弹琴、赋诗、唱酬”等文化艺术形式,以“真率会”雅集方式的聚会,主观上是出于个人精神文化生活方面的需要,客观上(抑或有主观上的意愿)反映了他们在地域文化构建中所发挥的无可替代的作用。

嘉靖《夏邑县志》讲述了“十老会”的历史缘起,即“效唐香山九老、宋睢阳五老故事,为真率会”。此处所说的唐代“香山九老”和宋代“睢阳五老”,都是德高望重的社会名达。“香山九老”,系唐武宗会昌五年(845年)时,时年74岁,居住在洛阳的著名诗人白居易与其他6位超过70岁的致仕官员共“七老”颂唱之聚会,后又增李元爽与僧如满两人,故称“九老会”。这种高寿名士结社自娱的方式,遂成一段风流佳话[9]。受此影响,唐以后的文人雅士亦起而仿慕,怡老会在社会各阶层的文化生活中产生了很大的影响。到宋代,士大夫群体不断发展壮大,结社之风日炽,著名的“宋睢阳五老会”就是在这一背景下产生的。它是指北宋名臣杜衍及毕世长、朱贯、王涣、冯平,致仕后归老睢阳,晏集赋诗,时称“睢阳五老会”,他们同样是仿慕白居易的“九老会”。当时名人欧阳修、范仲淹等18人曾依韵和诗,时人绘成“睢阳五老图”[10],正如宋代著名学者钱明逸《睢阳五老图序》中云:“昔唐白乐天居洛阳,为九老会,于今图识相传,以为胜事。距兹数百载,无能绍者。以今况昔,则休烈巨美过之。”[11]186包括怡老会在内的文化雅集顿成宋代的文坛佳话、时代风尚。

何宗美认为,明代“这种老年文人集团的结社,娱乐性是第一位的,年龄特征决定其基本的性质”。作者在分析明代怡老诗社年龄结构时列举了宣德至明末等不同时期、不同地域的7例,得出年龄结构的基本“一致性”,最长者多在90岁以上,最小者多在70岁以上,平均年龄超过70岁[12]74-76。但从史料看,夏邑“十老”在组建时不止一人的年龄没有超过70岁(两位主要负责人金酝和杨德去世时分别只有68岁和62岁)。显然明中期出现的夏邑“十老会”的活动内容和性质与之不尽相同,其娱乐的性质仍在,至于是否第一,尚不敢断言;它也不仅仅是简单的“同年会”之中的“怡老”集会,年龄也并不是决定因素。

夏邑“十老会”这种既是以致仕官员为核心,又并非严格到70岁以上高龄,参加者虽有特殊的政治身份和地位,又不是特别显赫的特征,其实反映了处于明中期的夏邑“十老会”承前启后的时代特征。时至晚明,以“老”自居或以“老”为名的结社或称谓的现象更为普遍。据《云间据目抄》记载:“缙绅呼号云某老、某老,此士夫体也。隆、万以来,即黄发孺子,皆以老名,如老赵、老钱之类,漫无忌惮;至帮闲,一见倾盖,辄大老官、二老官,益觉无谓;而娼优隶卒,呼号尤奇。”[13]卷二这一现象反映了人文结社之下某种“社员”平等意识的出现,甚至可以说,由文人发起的结社之风,已经对社会各个阶层,尤其是对普通民众产生了很大的影响,即便贩夫走卒、妓优百工,也可结社自娱,这是晚明精神生活众生相之一面,也从侧面反映了精英群体的文化形态在地方文化演变中产生的影响。

我们今天已无法知晓“栗城十老”详细的活动经过,但可以从嘉靖《夏邑县志》所记只言片语和相关信息加以分析。《夏邑县志·艺文第八》收录了夏邑籍名人以及在夏邑为官的人士的诗文,从中我们找到了许多出自“栗城十景”的诗作⑥,不少作品体现了“赋诗”“唱酬”的特点。这些诗作,以描写夏邑本地风光的“栗城十景”最引人注目。“栗城十景”包括:泮沼晴波、隋堤⑦烟柳、巴河晚渡、黄堌春耕、耿祠夕照、慈寺晨钟、会亭春霁、黄冢秋风、白河烟雨、平台夜色[2]卷一,每景均有若干首诗作,极可能源于他们之间的唱和,亦不乏后世文人的追捧。其中不少诗作是出自“十老会”中的金酝、杨德等人。

栗城十景,均是描写夏邑本地自然、人文风光的,这些诗作反映了作者深入普通百姓生活、热爱家乡美好生活的强烈情感。这说明,他们在从事文学艺术创作的同时,也缔造了地域景观文化,传承了地域文化。像《耿祠夕照》组诗中所提到的“古栗封侯汉世家”中的“古栗封侯”是指为祭祀汉代的耿夔,夏邑县北门外建造有栗王祠,弘治年间由时任知县王志重建⑧,讴歌的是夏邑“栗城文化”的远古、忧伤与荣光。

位列栗城“十老”之首的金酝在“会亭春霁”组诗里,除了对夏邑会亭的美丽自然风光热情称颂外,也表达了对当时幸福祥和生活的满足。“会亭从古著佳名,淑景偏宜雨乍晴……共喜太平今有象,皇华莫厌日相迎。”“十景”诗文反映出了夏邑“十老”所拥有的社会地位、政治地位和精神风貌,诗作所体现的风格,与明前期兴盛于全国的“台阁体”文风有很大的关系。明初,统治者在强化皇权和国家集权意识的大背景下对理学思想的重塑,反映在文学创作方面,就是文坛主流变成了以尊朱重道、以理制欲、歌功颂德、粉饰太平为主要特点的台阁体诗文。这种作品讲究平易流利,雍容华贵,冲和雅澹,怨而不伤,实际上又有点装腔作势。文人们,尤其是身处优越地位的致仕文人更是喜欢陶醉于其中。明初台阁名臣代表、“三杨”之一的杨荣在《省衍集序》中就有如此表述:“自洪武皇帝迄今,鸿儒硕彦,彬彬济济,相与咏歌太平之盛者,后先相望。”[14]卷一一169

明代中期社会稳定,经济发展,台阁文风继续影响文坛、士风,“(士人)安享太平,多台阁雍容之作。愈久愈弊,陈陈相因,遂至啴缓冗沓,千篇一律”[15]卷一七一,文人之间以某种缘由结合在一起,即便是在位官员,他们在闲暇之时,也会寻找一批志同道合的好友,或赋诗联句,吟咏唱和,或品茗论道,游山玩水,结社组会,从夏邑“十老会”的构成及其活动上可以清晰地看出这一特点。从诗作的文化特质看,“十老会”表面上是长寿文人的结社活动,实际反映的是当时社会文化水平和文人价值审美趋向。夏邑县能出现“十老会”,说明在豫东夏邑这样看似经济社会发展相对落后的内地,实际上在某些方面并不逊于江南地区。

需要特别说明的是,除夏邑籍官员外,参与“夏邑十景”创作的还有一位在夏邑担任教谕的刘侗。刘侗,江西举人,自弘治六年至十五年(1493-1502年)的10年间,他一直担任夏邑教谕。嘉靖《夏邑县志·官师第五》中称刘侗“律己清严,诲人恳切,士多成材,文一丕变,人到于今称之”,对夏邑文化教育产生了很大的影响。以本地人为主体的文化精英与在任的地方官员之间的结合,也是明代地域文化构建的重要特征。

三、怡老结社对国家意识形态的传承

地域文化实际是国家意识形态的直接反映。在基层社会,地方官员就是“国家统治机器”,担负着国家意识形态构建重任,即便是致仕官员也不例外。不仅如此,中国古代社会,国家主要权力机构达于县级而止(个别镇、关、隘、津等地的专职机构姑且不论),乡村社会秩序的构建主要是通过基层社会组织的自我塑造来实现,这种塑造是由里甲宗族的乡绅、儒士和耆老等人士来完成。对德高望重的乡村耆老的价值,古人有很高的期许:“贤人君子,国家之元气也。观于在野,在国可知也。观于老而致事,则强仕服官可知也。故曰:‘虽无老成人,尚有典刑’。乡之有老成人,如树之有硕果,如松之有茯苓。树之蕃而松之茂,必征于此。”[16]卷六六1535

作为归乡士宦,他们的游宴唱和及其为老受尊的地位,客观上起到影响一方士风民俗的作用,主观上也有为乡人作表率,以期达到教民化众的目的,夏邑“十老”与时任官员共同创造的“十景”文化就是很好的例证。“十景”文化现象在当时其他地区也较为普遍⑨,它被认为是地域景观文化的重要表现,地方士绅和时任官员在其中发挥了重要作用。与夏邑“十老”生活大致同时代“连中三元”的大学士王鏊记载其家乡“宜乡之仕而归者十二人”的“率真会”时,既记述了他们的游会盛况,同时又明确指出他们聚会的目的:“今夫一乡之中登仕版者几人?仕而保终吉以归者几人?归而康寿且同志合义者又几人?故曰难。诸君生同乡,仕同朝,归同乐又同志者也,于古人之所难得者其咸得之矣!况夫尊让洁敬而接乡人于道,斯君子之所重也,非特燕游之好而已。”⑩即游宴只是其形式或目的之一,向家乡百姓传达诗书礼乐、君子之风,教化乡民,构建地方和谐祥和生活,同样是其目的和意义。

必须指出的是,像夏邑“十老会”这样的怡老结社,其类型、名称虽然不尽相同,但大多需要建立在较为优越的经济条件和较高的政治地位之上,同时还需要参与者有良好的心态和共同的兴趣。只有这样,知识群体才有可能以怡然自得的方式传承国家意识形态。否则,失却了基本的生存条件和较高的社会地位,整日皆为稻梁谋的文人怎能组织起有影响力的社团活动,发挥他们在公众中的社会影响呢?明朝末年,怡老结社现象大为减少即为明证。明清易代,文人忙于投靠新主,为名利计,是不可能以闲情怡致的方式构建地域文化的。

注释:

①参见乾隆《归德府志》(河南旧志整理丛书)卷二四《人物三》记“闵贤”,误,中州古籍出版社1994年版,第646页;正德《颍州志》(《天一阁馆藏明代方志选刊》)卷四《科贡》,上海古籍出版社1963年影印版;乾隆《颍州府志》(《中国地方志集成·安徽府县志辑》)卷七《选举表》,江苏古籍出版社1998年版,第312页;道光《阜阳县志》(《中国地方志集成·安徽府县志辑》)卷九《选举志》,第129页。有颍州人闪名(铭)任河南夏邑县教谕,从任期及途径看,当与闪贤为同一人。

②何宗美在《明代怡老诗社综论》中认为,明代的“怡老诗社”至少39例,而郭绍虞先生在《明代的文人集团》列有28家,均无夏邑“十老会”的记载,参见《明末清初文人结社研究续编》,中华书局2006年版,第74~75页;关于明代文人结社,参见谢国桢:《明清之际党社运动考》,上海书店出版社2004年版;赵园:《明清之际士大夫研究》,北京大学出版社1999年版;陈宝良:《明代儒学生员与地方社会》,中国社会科学出版社2005年版。

③夏邑,又称栗城,古虞国,禹贡属豫州地,为华夏祖居地,孔子祖籍,参见嘉靖《夏邑县志》卷一《建置·沿革》,另见北京大学考古学系、商丘地区文管会编:《河南夏邑县清凉山遗址发掘报告》收入北京大学考古学系编:《考古学研究(四)》,科学出版社2000年版。

④主要依据嘉靖《夏邑县志》卷六《选举》《封赠》《十老会》;卷七《人物志》以及《明太祖实录》等。

⑤参见王天奖、程有为、任崇岳等主编:《河南通史》第三卷(彭勇撰稿),河南人民出版社2005年版,第495页。

⑥“十老会”还编写有聚会专用的诗文集《栗城十老会诗》,由金酝做序,惜已不传。参见乾隆《归德府志》卷三○《艺文略·名家著作》,第828页。

⑦隋堤在县南三十里,西连汴道,东接大丘,为隋炀帝所筑。参见嘉靖《夏邑县志》卷一《建置·形胜》。

⑧参见乾隆《归德府志》卷二八《祀典略上》,第808页。

⑨吴水田、游细赋等学者认为,多样的自然地理条件、优越的人文经济环境、文人墨客的情趣追求、士人的乡土意识和人们对传统人居环境的追求或向往,是历史时期促生“地域文化景观”,如“十景”“八景”等现象出现的重要原因。参见《地域文化景观的起源、传播与演变研究——以赣南八景为例》,刊《热带地理》2009年第3期。

⑩参见王鏊:《震泽集》卷一六《东邱会老记》。此文以“东邱娱晚记”碑刻收藏于今宜兴周王庙文物保管所内。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/417413625.html