“西方式”的“顶层设计”

或许在武器装备的硬件层面上,印度一向本着“集百家之长为我用,东西方兼容并蓄”的态度,然而,作为曾经那颗“英国女王王冠上的明珠”,几百年的殖民统治为印度次大陆留下了深深的印鉴,这不仅表现为印度式的英语和英式下午茶,更表现为西方军事文化早已渗入了印度军方精英的骨髓。也正因为如此,在防空体系的“顶层设计”上,印度至力于打造一支“压倒性的空中力量”,“攻势防空”的思想至上,其野战防空系统更依赖于一面坚固的“战斗机之盾”和一支锋利的“轰炸机之矛”,形形色色的高炮、苏制9К33М2“奥萨河-АК”、 2К12“正方形”、 9К35М3“箭-10М3”、2К22“通古斯卡”或是自研的“蓝天”防空导弹,都不过是空中力量的补充;而在要地战略防空体系的建设上,则突出了“空地并重”、“反导为主”的思路。对此,其首都防空体系的现状是一个很好的说明。

以反导为主的印度首都防空体系

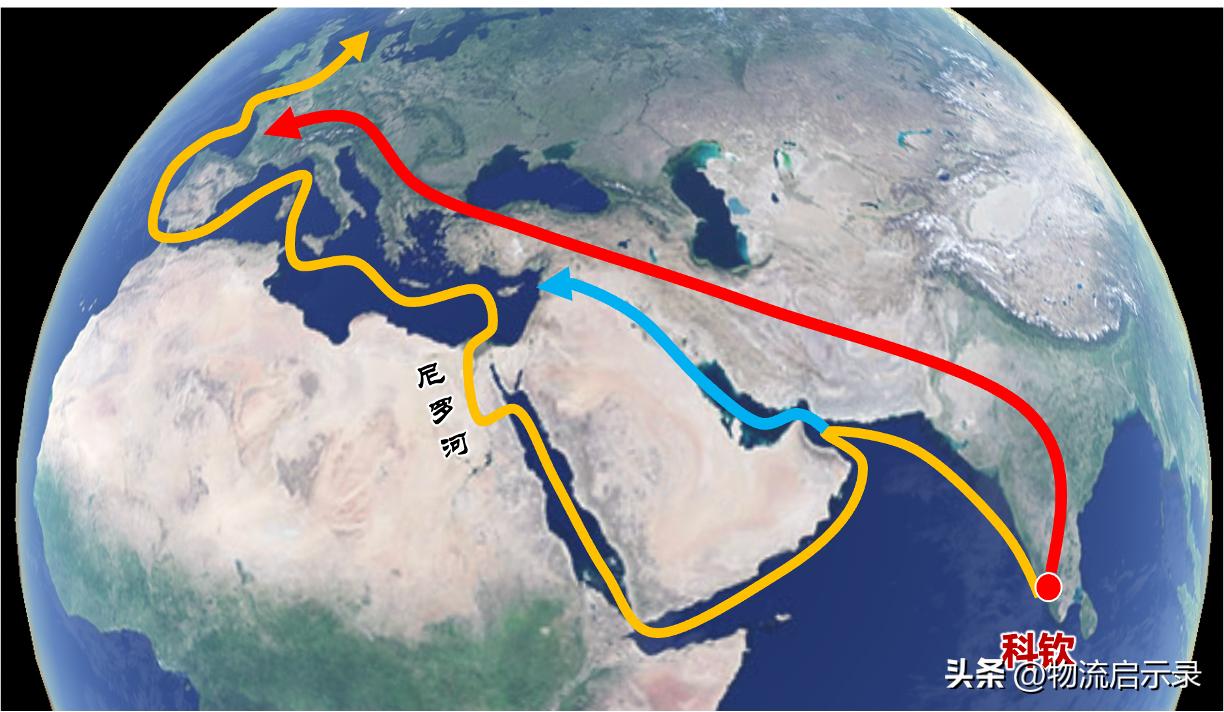

进入21世纪以来,印军积极调整首都防空的战略部署,从过去的被动防御逐步转为先发制人的战略,从传统的消极防御转为攻势防御,形成了集预警探测“拦截打击”指挥控制于一体的首都防空反导体系。为改善和满足未来首都防空作战需求,印度首都新德里防空预警体系逐步凸显出“大区域、全纵深”的特点。其部署范围以新德里为中心,辐射克什米尔,涵盖印中、印巴边境等广大地区,构成了陆基、空基和天基三位一体的高、中、低空相结合的情报预警探测系统,以陆基系统为主,以空基和天基系统为辅。陆基预警系统由以色列“绿松”远程跟踪雷达和火控雷达为基础改进而成的“剑鱼”雷达、法国泰利斯公司提供的“马斯特”预警雷达为主,以原有的英迪拉系列防空雷达网为辅。空基预警系统主要由从以色列引进的3 套“费尔康”预警系统和自行研制的装载在EMB-154I预警机上的新型机载预警与控制系统组成。“费尔康”预警机可全天候监测400千米范围内的目标,可同时跟踪60个目标,还可发现隐身飞机和巡航导弹。目前,印军天基预警系统还处于构建过程中,仅具备空间侦察能力,主要由小型遥感卫星、试验评估卫星和遥感测绘卫星构成。未来,印度将着力于增加更多的对地观测卫星,大幅提升侦察能力。印度首都防空火力拦截系统以首都新德里为中心,延伸至印中、印巴边境,构成了远中近程和高、中、低空相结合的火力拦截网,将防备防区外远程精确制导武器打击列为首都防空重要方向之一。主要装备了引进的防空反导装备和自行研制的弹道导弹防御系统,经历了装备引进、技术引进和自主发展三个阶段。目前,主要以老旧的苏式C-75M中远程防空导弹,以及在以色列帮助下自主研制的“大地”防空(PAD)和“先进”防空(AAD)导弹系统,构成了高低两层拦截打击系统,可拦截各型敌机及300~2000千米的战术弹道导弹。

其中,AAD系统作为低层拦截系统,主要拦截高度在30千米以下的弹道导弹。PAD系统作为高层拦截系统,可拦截速度为马赫数5、高度50-80千米、射程在300~2000千米的弹道导弹,拦截弹由“大地”2导弹改进而成。自2006年以来,印度利用AAD和PAD进行了4次拦截试验,成功7次。目前,在AAD和PAD的基础上,印度正在加紧研制新型的拦截导弹PDV,用以取代PAD拦截导弹,将拦截高度提高到120~140千米,使印度具备拦截大气层外目标的能力,并于2014年4月利用PDV导弹成功进行了第8次拦截试验。需要提及的是,作为印度首都防空体系的大脑,由印度空军负责的指挥控制系统在架构上层次十分明晰。印度空军实行集中控制、分区负责的指挥体制,印度空军司令部防空处直接负责首都防空作战指挥,同时印西部和西南部地区空军指挥所所属防空作战室、防空指挥中心等,也担负部分首都防空作战任务。通过纵横交错的通信网络,包括光纤、卫星、对流层散射系统,印空军已构成了以首都新德里为中心,覆盖了印度北部、西北部、西南部和中部等地区的一体化指挥控制和作战系统,实现指挥控制的自动化。首都导弹防御系统的任务控制中心(MCC)和发射控制中心(LCC)可通过网络互联,同时指挥多部拦截装置实施拦截。其中,任务控制中心负责接收、处理雷达和卫星等传感器捕获的目标信息,进行目标分类,然后将目标分配至发射控制中心。发射控制中心根据任务控制中心提供的目标航迹等信息,计算拦截弹发射时间,适时发射拦截弹,并控制、引导拦截弹击毁目标。

技术拼凑的先天不足

印度的“首都防空体系”看似“顶层设计”严谨、整体技术水平“不俗”,印度军方和政府更是不遣余力地大肆吹嘘,但这样的一套系统果真经得起推敲么?答案却是未必。事实上,从某些角度而言,这是一套拼凑出来的“系统”,先天不足的毛病是难以克服的。最初,印度人的算盘是将以色列的”箭”2反导系统照搬过来,然后以其为核心进行技术扩充,最终打造自己的首都防空系统。为此,在2001年印度国防部派出了专家组赴以色列进行考察,并表示了购买意向。然而,正所谓人算不如天算,该反导系统是由美国和以色列共同研制的,美国人在研制份额中占有较大比例,对其技术出口限制很严,而印度当时却由于1998年的核试验与美国交恶,这使印度人购买“箭”2的企图没能得偿所愿。虽然“9·11”后印美关系开始好转,在对印出口管制放松的背景下,印度人获得了两套“箭”2的EL/M-2080“绿松”远程雷达,但这仍与一套完整的“箭”2反导系统相差甚远。结果此后的印度首都防空体系建设,实际上成了一项打“补丁”的工程。这其中,PAD系统中的拦截弹采用“大地”弹道导弹的改进型,通过破片杀伤方式进行拦截,可防御飞行马赫数5、射程300~2000千米的弹道导弹。助推段采用惯性制导方式,中段由远程跟踪雷达提供指令修正,末段采用主动雷达导引头制导。AAD 系统中的拦截弹是印度自行研制的新型单级固体拦截弹,采用碰撞杀伤的方式,制导系统与 PAD 相近,外形尺寸要比 PAD 小很多。

这两种拦截弹的研制意图,很显然是要作为“箭”2系统中火力拦截部分的替代品,但在技术水平上却起点不高。虽然从印度官方宣称的试验结果来看,无论是PAD还是AAD的表现都令人惊叹——PAD的两次拦截试验都获得了成功,而AAD的7次试验中也有6次获得了成功,并因此被印度官方认为已经可以从试验阶段转向部署阶段。然而这又是怎样的一些“成功”呢?在此前所有的印度反导试验中,靶弹不但飞行距离较短(全部以“大地”近程弹道导弹为靶弹),而且拦截路线基于预定,弹道更是采取有利于拦截的设计。同时还需要指出的是,无论是PDA还是AAD拦截弹的发射系统,虽然都采用了机动发射方式,但却是颇为“原始”的一车一弹模式,载弹量非常有限,发射一次后需要重新装弹,不仅效率低,而且火力持续性更令人担忧……

事实上,作为印度首都防空体系的核心,在PAD与AAD系统的宣传中,水分究竟有多大或许只有印度政府和军方心知肚明,但我们从公开的报道中却也不难发现一些“端倪”。比如,PAD与AAD的联合反导试验一拖再拖,以至于在2015年将PAD与AAD投入部署的计划泡汤。至于在PAD技术基础上发展出的PDV“大地防御飞行器”,其2014年4月的试验结果则始终扑朔迷离,而此时印度政府却宣布将耗资60亿美元从俄罗斯进口5套S400防空导弹系统,这不由得使人对“先天不足”的“印度首都防空系统”浮想联翩。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/395473642.html