住在磐安山区的老百姓,过去由于交通和经济条件所限,习惯于用山上的中草药止痛治病,咳嗽了煎两片贝母当茶喝,发热了泡上一杯金银花,发痧中暑了煮一锅六月雪,关节痛了挖一颗“鸟不踏”(一种中药材)的根和猪蹄一起炖,吃了就见效。在老家乡亲的眼里,小病小痛根本用不着上医院,山上采的中草药灵着呢。

在磐安老乡的家里,都会备点应急用的中草药,甚至一些家庭还有祖传的偏方,十里八乡的人经常要去求医问药。中药材成了磐安山区最珍贵的资源,这里是我国中药资源最丰富的县之一,这里有国内唯一一个以药用植物种质资源为保护对象的国家级保护区——大盘山自然保护区,这里有华东地区最大的中药材集散中心——浙八味特产市场,这里有浙江省唯一一个以中药材经典产业命名的特色小镇——“江南药镇”,人们习惯用“家家户户种药材,镇镇乡乡闻药香”来形容磐安中药材产业发展的盛况。当你走进磐安境内,山上种的是药材、饭店烧的是药膳、下乡游的是药园,到处散发着浓浓的“药”味,弥漫着淡淡的“药”香,在这里漫步、休闲、养生,的确有一种仙境般的感觉和慢生活的享受。

磐安江南药镇规划示意图

习近平总书记指出,中医药学是“祖先留给我们的宝贵财富”,是“中华民族的瑰宝”,是“打开中华文明宝库的钥匙”,“凝聚着深邃的哲学智慧和中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验”。磐安作为有千年种植历史的中药材大县,传承和利用好中药材这个民族瑰宝,不仅是弘扬中华优秀传统文化、助力健康中国建设的必然要求,也是发挥独特资源优势、提升区域竞争力的现实需要。

从山上一株寻常小草,渐变成富民一大支柱产业,再演化成一座知名江南药镇,磐安县抓住了发展新机遇,以打造“江南生态养生源”为目标,以建设集中药高端产业、旅游休闲养生、融合区域发展为一体的江南药镇为重点,以高度的文化自信推动中药材产业振兴发展,实现了从资源优势向产业和经济优势的转变、从中药种植业向一二三产融合发展的转型,找到了绿水青山变为金山银山的转化通道,在中药文化传承发展上走出了一条特色之路。

山间草木:藏于深山原是宝

中医起源于民间,其根在民间。神农氏尝百草,日遇七十毒,中医药就是历代先人从生产实践中总结出来的。西医传入吾邦之前,先祖凭“药草针石”之功,用“望闻问切”之法,修“辩证施治”之术,行“悬壶济世”之道,为民众疗疾治病、强身健体。历代著名的医家,如扁鹊、华佗、孙思邈、李时珍等名医大家,都出于师传、家传,以其仁心医术解民众疾苦。《黄帝内经》《千金方》《伤寒杂病论》《本草纲目》等中医巨制,详细地记载了中草药的药性及经方,成为后世学习中医的必读经典。从中医典籍和地方史志中,我们清晰地看到了磐安中药材种植的悠久历史和购销状况。

白芍

磐安得天独厚的地理位置和自然环境十分适宜中药材生长,所产中药材品质优良、炮制讲究、应用范围广及疗效佳为历代医家所推崇。早在汉代,著名医学家张仲景的《伤寒杂病论》中有58处运用“浙八味”。据史书记载,唐天祐年间(公元904~906年)磐安境内始种元胡。北宋绍圣元年(公元1094年)磐安山区始种白术,宋代盛产白术、白芍、元参等,有“药乡”之称,磐安药材通过越、甬等地销往海外。北宋绍圣元年(公元1094年)磐安山区始种白术,宋代盛产白术、白芍、元参等,有“药乡”之称,磐安药材通过越、甬等地销往海外。南宋1135年,白云山产白芍名贵价高,被称作“白银山”。元代朝廷指定大盘山的淡竹叶为贡品。明万历二十八年《东阳县志·万历补刊》载:“白术玉山民多种,以为生,余药皆有之。”明代著名药学家李时珍在《本草纲目》中引宋代《图经本草》记载:“白术生杭、越。”明代成化年间(公元1465~1487年)《新昌县志》载:“白术出十四都彩烟山,即《本草》所谓越州术。”(史上磐安玉山一带属越州地域)。清康熙《东阳县志》载:“芍药瑞山(今磐安安文)兴贤种,东贝始产于清代末,主产于新渥、冷水。”清康熙《新修东阳县志》载:“白术、元胡、茯苓、半夏生植最多,通行各处。芍药、土芎、天冬、香附、独活、丹参、胆草、瓜萎、细辛、草乌、百部、百合、米仁、栀子、黄柏之类亦时行远。余药俱称道地”。民国时期,曾有“药花开满若霞绮,玄参白术与白芍,更有元胡,万国皆来市”之说。二十世纪八十年代以来,随着国家对药材购销的放开,磐安县大力发展以“磐五味”为主体的中药材产业,栽培药材品种40多种,不仅成为国内知名的中药材种植基地,而且成为重要的出口基地。中药材产业成为当地老百姓脱贫致富的重要途径。1996年3月,磐安县被国家发展研究中心农村发展研究部授予“中国药材之乡”的称号。当年11月,时任国务院副总理姜春云为磐安题词:“发展药材产业,富裕一方百姓”。

据《大盘山志》记载:大盘山属浙江山脉的中支部分,呈西南—东北走向,似“浙东屋脊”耸立云间,主峰1245米,是磐安的母亲山。“直上盘山最高峰,千山万壑动秋风。遥观海北千层浪,信是江南第一峰。”明朝诗人陈怀堂的《上大盘山伐木》,传颂至今。这座被历代文人不断吟咏的“江南第一峰”,被地理学家称为“浙东祖山”,同时又被植物学家称之为“野生中药材的宝库”。走进大盘山,古木参天,浓荫华盖,崇山峻岭间隐藏着许多珍贵中药物种,区内有野生药用植物1219种,占全省药用植物种类的68%,其中载入《中华人民共和国药典》的物种有258种,占收载药用植物总数的25.37%。拥有短萼黄连、杜仲等国家级保护野生药材物种,细茎石斛、八角莲等名贵珍惜药用植物,野生白术、元胡等重要道地大宗药材野生种质资源,南方红豆杉、七子花等国家级重点保护植物。一直在大盘山自然保护区从事科研工作的陈子林,常年跋涉在丛林沟谷间,探寻植物王国里的秘密,最近几年,他连续发现了磐安樱、浙江南蛇藤等植物新物种。“大盘山真是一座神奇之山,里面有探索不尽的新物种。”陈子林对保护区充满着热爱和期待。

石斛

在石上保护站附近,有一处占地20公顷的大盘山药用植物园,整个园区以《浙江大盘山药材志》名录为基础,重点展示浙江地产药材植物和大盘山药用植物,分为密林区、疏林区、植物点植区、水生植物区、药用植物展示区、中药材示范栽培展示区等,各类植物都设有标牌名称、功效和作用等,共有200种乔木、灌木类药用植物,50种藤本类、300种草本类药用植物。园在山中,曲径相连,物种丰富,景观宜人,是个名副其实的“中药百草园”“科普教育园”。常年有大批的中医药科研工作者和学生来此开展科研科普活动。

有人说风景在他乡。但是有“群山之祖”之称的大盘山,却是磐安人心目中永远的自豪与骄傲。闲暇时间,带上家人或约上三五好友,登临大盘山,在森林古道中穿行,给那些知名和不知名的花草树木带去轻轻的问候,或许在草丛间、在乱石旁还能看到三叶青、石斛等传说中的仙草,甚至联想到那些块石垒砌的山洞,是不是就是先人名士隐居过的地方。

大盘山谷秀峰奇,石怪花繁,气清水净,景色绝美,自古就是修身炼气养生之地。传说,人称黄大仙的晋朝奇士黄初平,宋朝文医兼长的大学士陆游,元末明初名医朱丹溪等心怀济世救民抱负的志士名医,都曾到过大盘山,从这里采集到中草药,救死扶伤,传医授道,可谓“医道甲天下”“慈悲济世人”。他们大医精诚、福泽众生的传奇故事,深深地扎根在人们心中。我们在大盘山昭明寺前久久伫立,寺旁的几棵古杉看上去老态龙钟,而枝干绿意葱蓉、遒劲有力,寺内供奉的是盘山圣帝,梵音袅袅,香火盛旺。据清道光《东阳县志》载:“南梁昭明太子萧统,于公元527年~530年避谗隐居在大盘山,他除暴安良,开辟药园,教民众种药,救治四方民众,为百姓所爱戴,后世尊称为盘山圣帝,并为其修建昭明寺,塑像祭拜。”

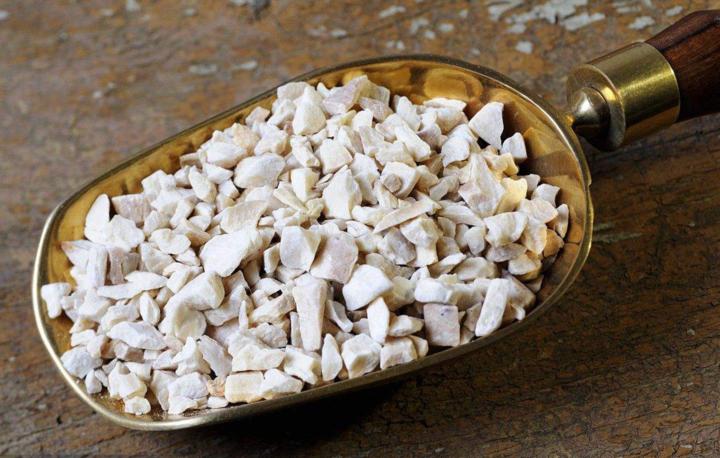

一株株生长在大盘山上的野生药材,经过先人们的栽培移植,逐渐成为家种药材,“磐五味”生产加工技艺成了磐安农民的独门技艺而成为省级非遗项目。“浙八味”是浙江中药材的标志和品牌,也是浙江“中药文化”的具体代表。“浙八味”包括白术、芍药、浙贝母、杭白菊、延胡索、玄参、麦冬、温郁金等八味中药材,其中五味主产磐安,白术、元胡、玄参、贝母、白芍俗称“磐五味”,2003年,“磐五味”获原产地标记注册认证,2006年,“磐五味”证明商标获国家商标局注册,2016年,“磐五味”获中国驰名商标称号。种了千年的一株草,种成了市场普遍认可的一块宝。这是到目前为止,磐安第一个获得中国驰名商标的农产品品牌,它以“道地、绿色、放心”的品质赢得了世人的信赖。

中医药是中华民族长期同疾病作斗争的实践经验总结,中医典籍博大精深,中药汉方源远流长。近年来,无论是治病还是保健养生,老百姓都越来越热衷于采用中医药。”道地药、源头货”,这是全国客商对磐安药乡的肯定和赞誉。有人这样介绍磐安:磐安山多,但山上长的不是草而是宝,那里有你见所未见、闻所未闻的野生中药植物资源。诚哉斯言。若要配好药,请到药乡磐安来。若要山中寻宝,请到大盘山里来。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/382356656.html