○

中国首部反映“中医药文化”主题的大型系列纪录片。探寻道地药材,用镜头记录代代相传的中药炮制工艺,由药及医,有医至养,立足本草,以小见大。挖掘国人与中医药蕴含的故事,共同解密中医药文化的奥妙精髓,探讨中华文明对于“生命”的认知。重温中医药在守护生命,传承文明中的伟大贡献,共同完成一次历久弥新的寻觅之旅。

领悟“天人合一”的人生《境界》

无论是神秘的雪域高原,苍凉的戈壁沙漠,茂密的原始丛林,还是湿润的水乡菏泽,每一味本草都有适应其生长的最佳境域,中药谓之“道地”。人们把在特定境域出产、品质明显优于他处的药材,称为“道地药材”。《本草中国》第四集,将聚焦人参、甘草、白芍、地黄、化橘红、阿胶,六味道地药材的追寻、守护与地道炮制,展现中医药人在与本草的对话中,感悟自然伟大、衡量人生意义的过程。(文末可以点击阅读原文给广大纪录片爱好者提供《本草中国》1-4集高清资源收藏)

诸药所生,皆有境界。每一味药材都有着适应其生长的最佳境域,离其本土则质同而效异,中药所称是谓“道地”。而对道地药材的追寻,其本质是一场关乎“最好”的较量。每当与上佳的药材相逢,中药人务必奉上一场最道地的炮制,唯有如此才能不负天赐本草,不负一代代医者药人的仁心仁术。

人参

它入药时,需要被切成薄片,才能在煎煮的过程中,令有效成分充分析出。切工世界第一的药工,可以将它切至每片不到0.1毫米,轻如鸿毛,如雪翻飞。

境界第一重 -心怀敬畏,平凡守望

自然对人类的馈赠,并不是无止境的,人类唯有心存敬畏,取之有度,及时回馈,才可谈平衡与发展。东北有三宝,人参、貂皮,乌拉草。其中最神秘最传奇的莫过于人参。人参,因根如人形得名,有“百草之王”的美称,那些百年老参、千年老参的传说,都是可以成精化人的灵物。而在长白山中采参人的生活,也满是神秘。

目前市场上的人参多以人工种植的园参为主,但再次寻找到一颗野山参,是60岁的长白山寻参人崔长安四年以来的愿望。寻参艰险,常需三五人同行,这一次放山,除了自己的老搭档外,崔长安还带上了侄子小宋。“上山要遵守上山的规矩”是崔长安代代传承的家训。拜山、禁言、以木棍击打树木之音来确定方向、寻找前人留下的“兆头”、找到的山参籽绝不可拿下山,必须埋回土里……放山的过程中,始终充满着仪式感。“长白山采参习俗”包括了崇拜信仰、道德规范、环境意识、传统技能、专用语言、行为规则等等,“靠山、吃山、养山”,怀抱虔诚、顺应自然,心怀敬畏、是寻参人与本草相处的一种境界。

库布齐沙漠,常年光照强烈,干旱少雨,昼夜温差极大,艰难的环境却激发了甘草更强大的生命力。甘草,以根入药,因味甜而得名,有着补脾益气,淸热解毒,祛痰止咳的功效。近1/2的止咳类中成药含有甘草,使用频率为诸药之首,素有“朝中国老,药中甘草”的美誉。66岁的门肯斯弟是这里为数不多的蒙古族牧民,每年九月他都会拿上采集证去挖甘草。采大留小,取之有度是蒙古人收草的规矩。生存环境的艰难,使得大部分人举家迁走,但门肯斯弟却不曾离开。他愿意守着羊群,守着甘草。用一生的光阴与一味本草相伴,平凡的守望,亦是一种境界。

境界第二重 -继承古法,传递温情

在最寻常的百姓家里,中药已融入了生活。人们用亲手炮制传递温情,表达牵挂。冬令进补是最传统的民间习俗。退休后就一门心思钻研中药的张小秀,决定在今年冬天亲手炮制地黄,为女儿调理身子。中药地黄,以河南焦作出产最为道地,是中药里“生熟异治”的典型。新鲜的地黄在产地焙干后称为生地黄,再经过蒸制,才能变为熟地黄。但古法制黄的过程却极为讲究,需“九蒸九晒”,耗时30余天。女儿明白,从地黄上笼蒸的那一刻起,接下去的一个月,母亲恐怕都没办法睡上一个整觉了。现代的地黄炮制,已改用密封罐蒸制,24小时即能成品。但仍有一位母亲,沿袭古法,以爱蒸制,不厌其烦。

社会化进程的加快,使得“慢性呼吸道疾病”成为继心脏病、糖尿病之后第三大威胁国人健康的慢性病。产自广东怀化的一种特殊本草——化橘红,却能缓解人们的痛楚。《本草纲目拾遗》称其“治痰症如神”,果皮带有细密绒毛,是化橘红的标志,一旦引种他处,绒毛就会逐渐消失,药效也会大打折扣。因此,全世界只有中国化州,才能种植化橘红。58岁的李锋,是李氏橘红家族的第24代传人,深精化橘红的古法炮制,却差点因为半个世纪前的一场浩劫,而让这种手艺失传。“七爪橘红”费时费力,渐渐成了“古董”。但李峰仍像对待工艺品一样,精心修剪。“用心把住金色火,细心烤出精品药,我爷爷把家训写在宣纸上,让我把化橘红一代一代传下去。”

境界第三重 -毫巅之间,臻于至善

白芍,有着养血调经,敛阴止汗,柔肝止痛,平抑肝阳的功效。入药时需切成薄片,才能在煎煮的过程中,令有效成分充分析出,便于人体吸收。对于白芍,切工的境界至关重要。丁社如是吉尼斯纪录保持者,可以把一寸白芍切制成360片,每片不到0.1毫米。62岁的他尽管白芍切工世界第一,但却始终面临着后继无人的烦恼。颜干明是老丁唯一的徒弟,拜师5年,一寸白芍至多只能切出290余片。与师傅要求的300片,总是差之毫厘。“我教出来的徒弟,一定要比我高,我脸上才有光。“切制白芍,伯仲就在0.1毫米之间。如此细微的差距,已与药效相关无几,但却关乎传承了千年的手艺。精益求精的中药人已于毫巅之间,求索着至臻至美的境界。

中国人以“本草”指代中药,但本草并非局限于草木,而是植物药、动物药和矿物药的统称。阿胶,为驴皮煎煮、浓缩制成的固体胶,与人参、鹿茸并称“滋补三宝”,是补血滋阴、润燥止血的圣药。“阿胶,出东阿,故名阿胶”,但成就东阿成为道地产地的,却是阿井水。取至阴东阿水,炼纯黑乌驴皮,上等阿胶的精妙就在于,天时、地利、人和,缺一不可。秦玉峰,阿胶制作技艺国家级非物质文化遗产的代表性传承人,正在山东东阿城内,见证着九朝贡胶的开炼仪式。16岁进入东阿阿胶厂,从学徒到掌门人,42年的光阴里,他放不下的,还是手艺活。九天九夜的熬制,历经九十九道工序,炼胶、晾胶、翻胶、擦胶……每一个细节里,都耗费着心神,残留着余温。

诸药所生,皆有境界。草木有灵,人间有情,相逢则境界生。执着而专注的中国人,日复一日地播种希望,传递温情,精湛手艺,守望药魂。是他们,用平凡铸就不凡。天人合一,至臻至善,这就是本草中国的境界。

「相遇」七情 共谱生命智慧

人有六欲,药有七情,不同性味的本草,被隔离在“横七竖八”的抽药斗里,当原本天南海北的本草经人们智慧的双手不期而遇,神奇的变化随即开始。《本草中国》第五集《相遇》,将带我们探秘方剂配伍的秘诀。中医配伍的集大成者——龟龄集涵盖了多少种药材?相距千里的杜仲与牛膝搭配使用后有何疗效?令人闻之色变的蜈蚣和蝎子“毒上加毒”,又会诞生怎样的境况?本草“七情”,凝结着多少关乎生命的智慧,为你道来人与本草以及本草之间「相遇」时的千般姿态、万种表情。

《根脉》赋予药材的万千变化

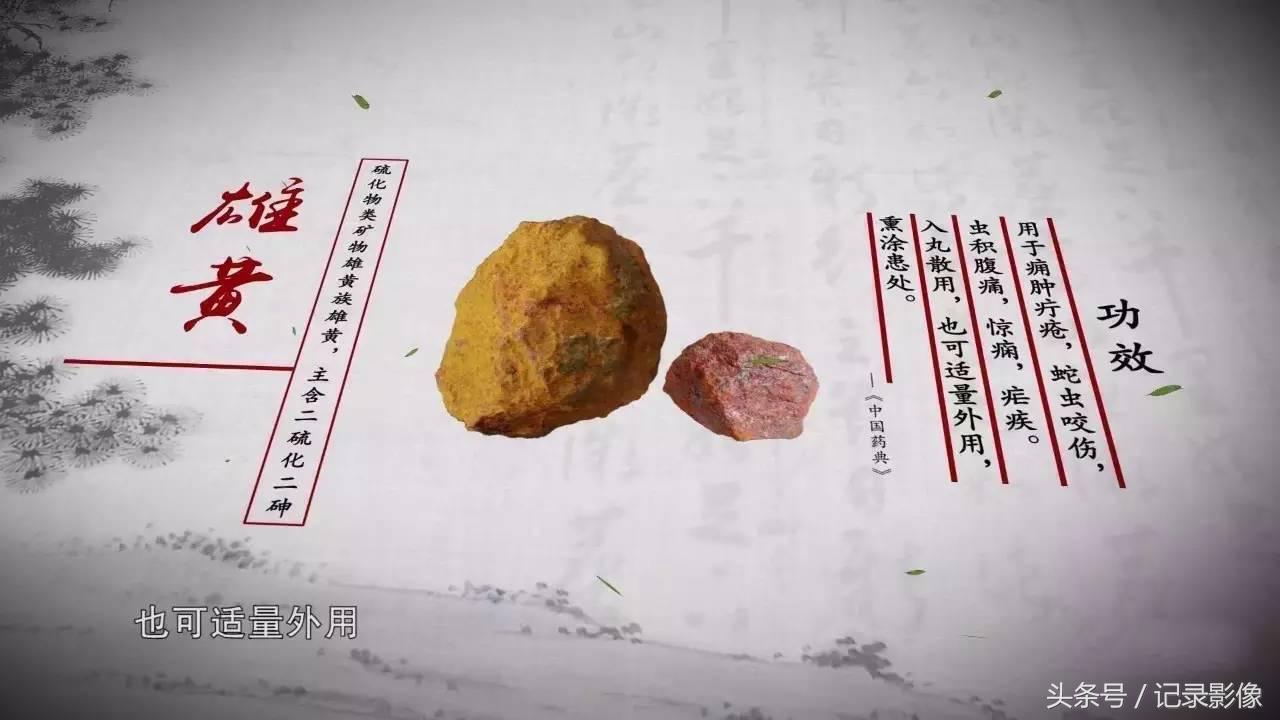

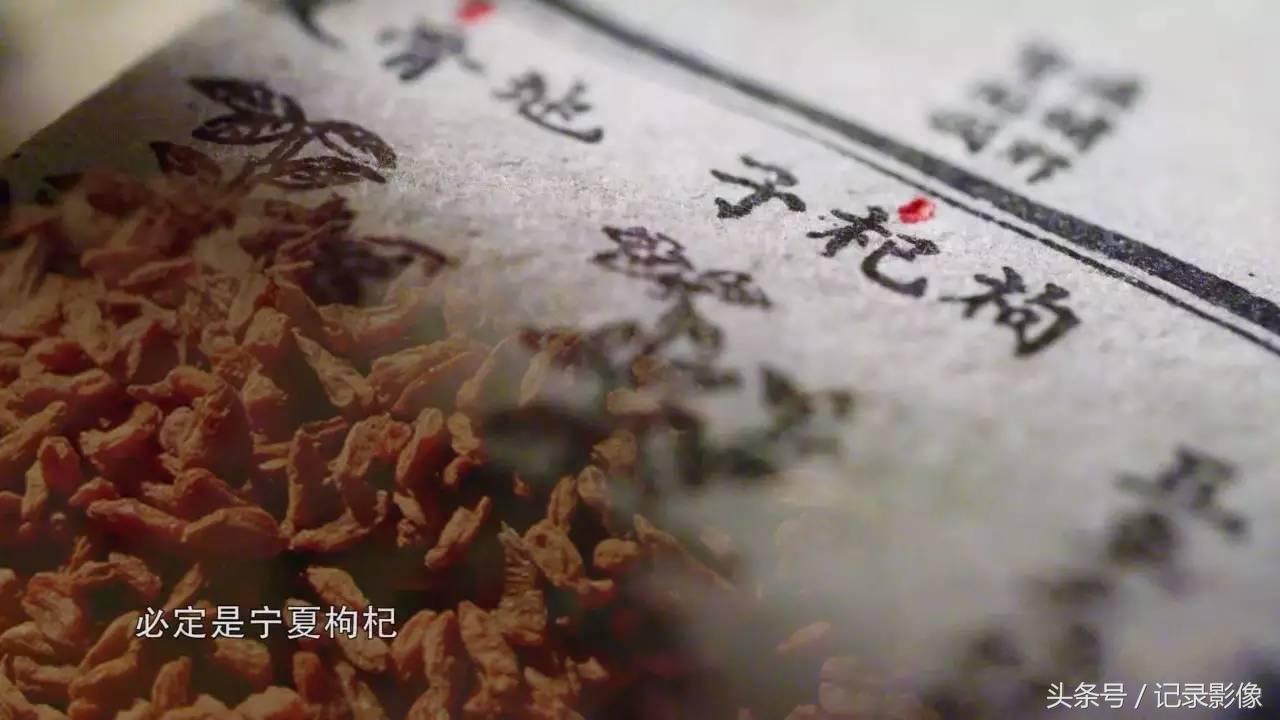

泱泱华夏,幅员辽阔,地大物博。与数千年光阴相伴的本草,或扎根于高山之巅,或隐匿于碧海之渊,在大自然的每一寸土地上,牢牢的扎下根脉,守护者人世间的健康和幸福。6月24日本周五晚21:20 江苏卫视,22:00 爱奇艺,《本草中国》首轮播出将迎来收官之作《根脉》。本集将从山、水、漠、田四种截然不同的自然环境出发,通过探寻野生山药、红景天的驯化与存续,珍珠、雄黄的水飞炮制,枸杞、甘草的道地培植,当归、杭白芍的艰难生存状况,来谱绘人与草木相互依存、相互抚慰的生命图景。以“至诚”之心“赞天地之化育”,《本草中国》终以“天人合一”续传华夏文明的不朽「根脉」。

野生红景天面临濒危 采珠凶险警示自然无情

稀有的野生本草红景天,生长在喜马拉雅山与念青唐古拉山脉之间,有着抗氧化、缓解缺氧的作用,服用后可以增强人的肺功能。红景天原是藏医的常用药,却因价值大,用量重的原因,遭到掠夺式采挖,一度走向灭绝的边缘。如今,西藏农科院的科研团队,尝试人工培育,却因红景天的自身繁育能力差,使培育工作困难重重。十余年的漫长摸索,人类是否能以自身的智慧,探索出本草的文明续存之路,留下根脉,守住灵魂?

大自然并不总是以温和的面貌示人,也有着无情的另一面。毗邻南海的广西合浦,是历史悠久的珍珠产地,其最初的采珠作业甚至可以追溯到东周时期。水,是养育珍珠的温床;水飞法,也是珍珠等本草幻化重生,为人类所服用的一种特殊炮制方法。但开采珍珠,却殊为不易,自古合浦珠民死于海中者,不计其数,甚至被称为“以人易珠”。即便到了今天,珠民依旧危险重重。水能载舟亦能覆舟,自然以其残酷的一面,时刻警醒着人与它的相处之道……

揭秘“水飞雄黄”解毒全程 枸杞N种用法显人类改造智慧

水不仅象征着本草的生长之源,也喻示着本草的蜕变之法。雄黄,虽并不是水中本草,却因水飞法的炮制而成为药中上品。雄黄粉中含有少量的砒霜,所以内服用时需要格外谨慎。随着现代工业的发展,用机械化的手段就足以研磨出细密的雄黄粉,可水飞法依旧有着其无法代替的独到之处。矿物药的毒素如何经水的“绕指柔”稀释溶解?本集《根脉》将为大家首揭“水飞雄黄”的神秘面纱。

塞上江南,进一步是荒漠,退一步是绿洲的地域上,生长着中宁最广为人知的产物——枸杞。《中医药典》称,凡中药所指的枸杞,必定是宁夏枸杞。现今的枸杞已在人类的不断摸索中,实现了大量的栽培,成为了“名而不贵”的道地药材。甚至被广泛的应用于各种药材、食材、膏丸类加工制品中,枸杞在国人手中究竟被运用到怎样登峰造极的地步?上品枸杞又如何用肉眼识别真伪?

不因困境离故土 不以盈亏断根脉 依存即传承

人与本草,相依而存,坚持道地药材的种植、采收与炮制,并不仅仅是一种营生,更是中医药人对本草的守护与传承。河南太行山的采药人,在规模化种植本草的今天,仍坚持入深山、采野药。内蒙古库布齐沙漠环境险恶,只有零星的草木生长,处处透露着大自然残酷和绝望,却成就了梁外甘草的上乘品质。年轻人因无法忍受险恶的环境而纷纷离开,却仍有孤独的老人,一生与甘草为伴……

甘肃岷县,人们把所有能耕种的山坡地,都改成了可利用的梯田。一幅幅壮丽的山野画卷如何在药农的辛劳耕作下缓缓铺展?成就了当地当归无可匹敌的产量和品质,终以“岷归”命名?浙江磐安的“杭白芍”品质属白芍之首,却不断受到亳州白芍的冲击,在激烈的价格竞争中毫无优势可言。面临种种生存压力,究竟还有多少人愿意为了“磐五味”的传承,而坚持亏本种植?

人改造自然的过程,也是改变自身的过程。《中庸》有云:唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育。人与本草的故事,亦是如此。种植、采收、炮制,一代代中药人的辛劳付出和坚守传承, “至诚”而“尽人性”;于是,本草有灵“尽其物性”;人与本草相互依存、相互抚慰,博大精深的中华医药由此而生,天人合一的华夏文明薪火相传。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/349122353.html