由中国舞台美术学会编委会编撰的《首届中国(隆里)国际新媒体艺术节学术专刊》,收录了诸多舞美艺术家、戏剧艺术家的专业文章,兼具实用性、可读性、学术性。今天推出其中的《投影科技剧场应用的发展及现状》上篇,与广大舞美同仁分享。

20世纪90年代以后,投影技术发展迅速,随着资讯的便捷,国外最新研发的技术在很短的时间内,引入国内市场。与此同时,因为技术公司的开发越来越复杂,各有长处,功能分类越来越细,舞台艺术的创作者在选择何种技术的时候,也充满了困惑。

这里我们简单的介绍一些目前在表演领域中应用的技术形式,投影的原理,投影技术公司的案例,投影介质的介绍,希望能够提供一些线索,从而令创作者能够深入探求,让剧场舞台和数字媒体技术,在概念设计和舞蹈创作的初始,就把这些技术元素,按照舞台和剧情的可能性去思考、去结合。现在很多技术的使用更大范围还是存在于商业展示,广告领域,时尚秀场,在剧场表演中和演员的互动方向,还有很大的空间。

20世纪20年代的舞台投影

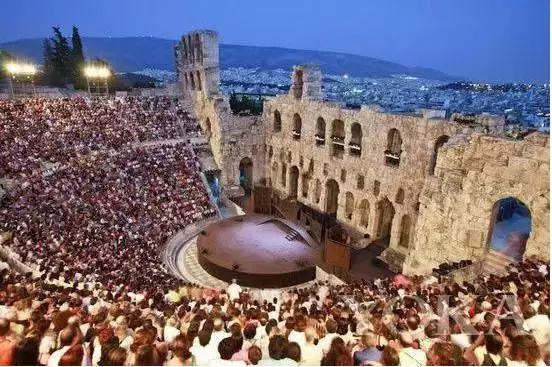

投影技术在舞台上的运用可以追溯到在20世纪20年代德国剧作家、导演皮斯卡托(Erwin Piscator)的戏剧表演之中,以多种媒介手段来作为他整体剧场的独特语言方式。“皮斯卡托在理论上的阐述,特别是他在戏剧技巧方面所进行的实验性工作,使他成为“政治剧”、“文献纪实剧”以及“叙事剧”的创始人。对一切可能的现代科技成果,如旋转舞台、传送带、升降机以及电影、幻灯等的采用,使其实验戏剧的纪实性和叙事性的表达得以实现。综合地运用歌舞、音乐、灯光、评论等舞台手段;让历史与现实中的人物直接站在舞台上发表演说”(选自李时学《皮斯卡托的戏剧理论与实践》)。在皮斯卡托的剧作《啊唷,如此生活》中,皮斯卡托在舞台多层次空间中,不同位置安装使用了四台电影放映机放映不同历史事件和文献资料。影像内容多为时事内容,以另一时空事件,陈述作为和现场演员的比照,对应,演员评论着影像的内容,影像内容又暗讽着现实,两者以平行的关系存在着。如果说皮斯卡托使用投影影像主要以现实空间的演员和具有历史意义影像存在的独立性为主,那么卡普洛的投影实验则是让人和投影的叠加,达到了某种交互性。

▲他的剧目中使用的投影画面

50年代的表演艺术和投影

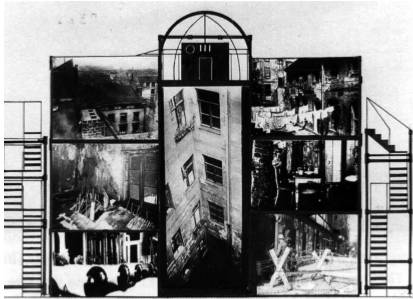

偶发艺术代表人物艾伦·卡普洛(Allan Kaprow)在1959年的作品《6个部分中的18个偶发事件》中出现了和演员产生更多互动关系的投影影像设计。作品的环境发生在以半透明 薄膜和木条分割开的三个房间中,影像投射在薄膜的帘幕上,舞者演员在三个房间之间穿行,半透明的材质让舞者和影像似乎融合在了一起,让正在表演的演员和过去时态的影像,这两个属于不同时空的发生在混合视觉中有所交互。“卡普洛把行为、影像、声光、文字、实物等材 料和效果拼合在一起,以创造一种奇特的、冲击力极强的效果。”(选自世艺网《艺术通史》)。

50年代美国波普艺术大师罗伯特 ·劳申伯格(Robert Rauschenberg)、实验音乐大师,视觉艺术家约翰·凯奇(全名 John Milton Cage)、现代舞大师默斯·坎宁汉(Merce Cunningham)在美国贾德逊教堂为基地,翻江倒海,一通反绘画,反音乐,反舞蹈的大胆实验,对于投影在表演艺术领域里的出现和广泛使用,推向一个高峰。舞者和影像的关系因为在时空上的错位处理,作为一个完整观念表达上来说显得更加密不可分。“1966年,劳申伯格表演名为《打开的音符》,大约由500名志愿者聚集到完全黑暗的表演场地内同时表演很简单的动作,他们的动作同时被几个红外线摄像机记录下来,并同步传输,投射到三个屏幕上。当灯打开时,一切投影均消失了。令全场观众和艺术家感到兴奋的是前所末有的新鲜感。技术成为联系表演者之间,及观众之间的纽带。”三个老顽童合作的“变奏”系列表演中更是把声音装置,投影,机遇舞蹈玩的不亦乐乎。

20世纪90年代的投影在剧场中的发展,是一种更多舞蹈艺术家个体实验和技术领域中工程师,数字艺术家介入的充分结合。数字技术的发展速度让影像进入剧场,逐渐变成了观众视觉经验的新世纪审美需求。21世纪第一个十年之后,视频技术在舞台上的运用已经是不可逆转的潮流。

全息投影

全息投影在剧场中,算是最“潮”的一个技术手段。无论在小剧场的戏剧,舞蹈中,还是大型演唱会中,全息投影在空中悬浮的,看上去透明的,似乎可以穿透的立体影像,如梦如幻,配合和演员巧妙的互动,让视幻效果,演员和影像的交互达到了真假难辨的境界。

“在全息术中记录着干涉条纹的底片经过显影、定影等处理程序后,便成为一张全息图,或称全息照片;其第二步是利用衍射原理再现物体光波信息,这是成像过程:全息图犹如一个复杂的光栅,在相干激光照射下,一张线性记录的正弦型全息图的衍射光波一般可给出两个象,即原始象(又称初始象)和共轭象。再现的图像立体感强,具有真实的视觉效应。全息图的每 一部分都记录了物体上各点的光信息,故原则上它的每一部分都能再现原物的整个图像,通过多次曝光还可以在同一张底片上记录多个不同的图像,而且能互不干扰地分别显示出来。”

目前国际的剧场中,“全息投影”其实大部分可以称之为“像全息一样”的投影。“全息投影”以“全息”的名义进入到表演领域之中的,主要看点是在于“魂灵出窍”一般的幻象和 真人的同台出演;当天马行空的奇幻影像和真人的交集时,撞击出虚实真假难以区分的瞬间视觉震撼。

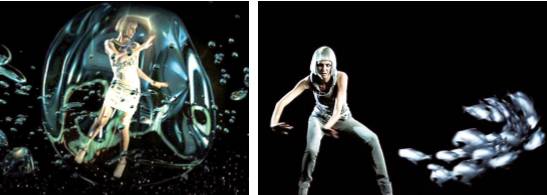

2007年时装品牌Diesel时装秀“未来水世界”(Liquid Space)上的惊艳表现让丹麦视觉公司Vizoo一举成名,其中西班牙Dvein动画制作公司精于设计3D动画,让真人和动画转化,变形,在整体效果营造上加分不少。全息影像和现场真人模特的“真假游戏”,“消失、复现”, 细致入微,复杂多变的互动设计,令人惊呼视觉奇观,在时尚界的秀场上惊为天作。一时间为众多娱乐时尚界和剧场所追捧。

▲Diesel时装秀“未来水世界”(Liquid Space)

英国Musion Eyeliner和佩柏尔现象

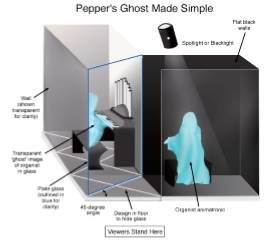

英国的Musion Eyeliner公司是如此描述自己的产品:“ 基于Peppers Ghost原理的全息投影,是3D制作高清影像能够投射在现场舞台的全息装置上。”很多评论说Musion eyeliner其实不属于真正意义上的“全息”,只是这是Peppers Ghost当代的一个数字媒体化的升级版本。Peppers Ghost(佩柏尔现象)的定义,“是使用在剧场和魔术表演中的一种产生幻觉的技术,使用平面的镜子和特殊的灯光设置,让物体消失,复现,透明,或由一个物体看上去好像从另一个物象变身而来。在19世纪60年代,John Henry Pepper 约翰·亨利·佩柏尔最先具体展示了这项技术。”

▲Peppers Ghost(佩柏尔现象)原理示意图

他是一位化学工程师,一直致力于研发这种幻象技术,并把这种技术推广应用到现有的剧场之中。

1862年发明家Henry Dircks( 亨利·德克斯) 发展了能够在舞台上呈现的幻觉技术“ Dircksian Phantasmagoria”。但是这种想法的实现,需要剧院全力配合。当时,没有剧院支持这种做法。德克斯在皇家理工学院做了演示之后,佩柏尔看到之后,认为这是一 个可以深入发展技术形式。他改造了德克斯的方法,使之更容易融入到剧场的表演之中。他率先把这种视幻应用在根据查理·狄更斯小说《鬼缠身》Haunted man创作的戏剧中的鬼魂的场景,从而获得了极大的成功。这种技术的名称也以他的名字命名了。

▲Musion eyeliner的设备安装

Musion eyeliner创建者Uwe Maass将Musion 3D Holograms将和3D和全息两个概念整合在一起。Musion eyeliner主要在于装置的安装和调试。影像源也是多样的,可以使用高流明投影机,高清的LED或是等离子屏幕的反射都可以实现“全息”的立体多维的效果。

在国际舞坛,以全息视幻表演闻名的非法国的4D艺术团莫属。4D艺术团梦幻般的演出,是目前剧场中,全息影像和真人的互动是最具戏剧感和视幻感的全息演出形式。剧团设计戏剧,歌剧,舞蹈的创作,使用“全息影像”成为了剧团的标志。虽然团队一直对于他们的技术守口如瓶,但从成像原理上应该和Musion eyeliner公司如出一辙,都是Peppers Ghost原理下的改进版本。

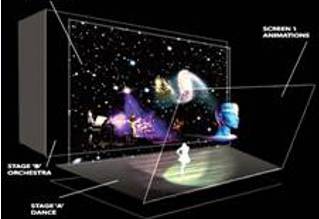

▲Musion eyeliner设备的装置图,通过后部LED屏幕和舞台台口透明箔上影像复合,表演者在不同高度的平台上,真人和双重影像呈现更为立体的视幻。(图片来源于Musion eyeliner官方网站)

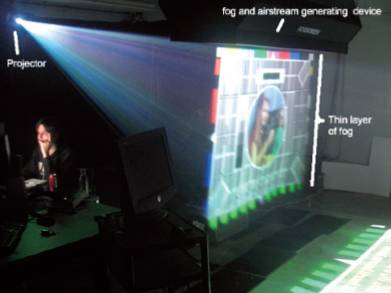

雾幕投影 FogScreen

如果说全息投影是看上去很美,雾屏投影就是证明了身临其境, 穿越的美丽。在大型演出中,我们看到的主要还是全息影像和真人的配合,以此来产生幻觉。但是观众其实还是隔着 一层“膜” 在观看演出。演员不可能穿过“膜”和观众有所交互,进行表演,雾屏投影则可以实现人在影像中“穿越”的梦想。

2002年,芬兰的FogScreen公司首先发布了雾幕投影的技术,在2005年又加入了交互功能。

FogScreen设备的主要构造是“利用超声波和普通的自来水形成干雾,屏幕的基本构造是由非湍流气雾所产生的一块平滑和稀薄水雾面。”高流明的投影机投在雾幕上,演员和观者都可以自由在雾幕中穿行表演,观看。相比有固定的,具体材质的投影方式,这种方式看上去更具流动性,穿透性和充满未来感。雾幕设备以1米宽度作为一个单元,可以横向无限拼贴大尺寸影像。目前主要使用在商业产品推广,博物馆展示,时装秀,电视秀,舞台剧领域不断拓广市场。

▲雾幕工作原理演示

因为每一个单元的造价和尺寸,在舞台上只能局部的使用,诸如在一些剧中镶嵌在舞美布景中,主要作为出口和入口来设置,剧中人物的消失和出现,能够实现从影像中走出来的真实效果。一些时装秀中更是模特们上下场的必然通道。由于是干雾,不会让演员弄湿身体,更方便演出。比较强大的是,加入的互动功能,演员可以定制一些特殊效果,可以以身体姿态,手势来指挥影像,在屏幕上书画影像。雾幕和传统幕布不同另一点,就是流动感。其实是雾幕需要不断喷出雾体,画面也随之抖动,由此而产生了迷幻的感觉。

▲人体穿越雾屏

未完待

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/219452358.html