评价一个作者,最好的参照和最恰当的标准,就是阅读他的作品。文如其人。读作品不仅可以看到作者的生活观念和人生追求,而且可以领悟作者的生活能力和文字功底。读长篇创作,可以判定作者的写作前途。

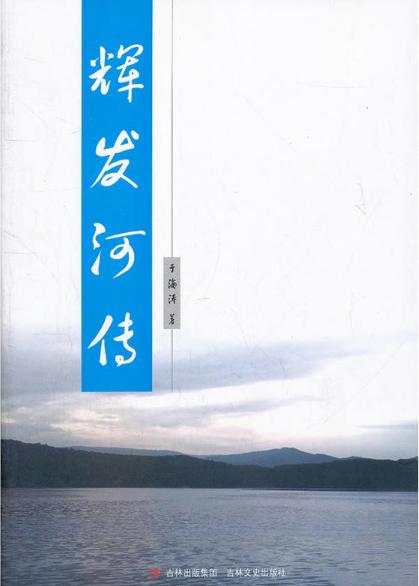

读过《辉发河传》,我认定,于海涛是作家的坯子,尽管他现在还没有成名,著述也不算多,但从这部书中已经可以看出他的创作潜力。

一、这本书的真正意义

这本书可以称为宏大的叙事史诗。这是一部女真部落的衰亡史;这是一部萨满文化的振兴史;这是一部东北民俗发展史;这是一部中华民族奋斗史。作者以海西女真扈伦四部被努尔哈赤剿灭的历史为背景,以萨满文化振兴与东北民俗发展的事实为参照,倾心叙写了中华儿女历经磨难,英勇搏击,在不断战胜困苦与劫难中不断创新不断成长的故事。

全书史料详实,信息厚重,具有很大的担当力量。尽管作者赋予主人公的警察身份,书中很多角色的诸多活动也被划定在监狱生活的特定环境下展开,但我还是觉得,作者的真正意义不在这里,不在于描写警察的喜怒哀乐和人生境遇,而在于借助监狱场景和警察符号,真实而深刻地表现人间苦难和人生悲欢,从而挖掘人性的本质与缺失,歌赞了人间的良善与美好;鞭挞了民族的劣根性,进而揭示出中华民族的生存意义。

警察服不过是一件外衣,剥去外衣,我们看到的是一群社会人、自然人之间的共处与纷争,决定他们的不是警察的系统化符号,而是作为人性的本质所在。林明仁的诚恳正直、乐善好施、勇于担当不是因为穿上了一件警服,而是因为骨子里的民族传统,中华民族的优秀品质集其一身,来龙去脉,清晰透彻,读了他的人格特质和个性魅力,让我对中华民族的坚贞不屈、与人为善、勇于抗争、不屈不挠的精神感佩之至。

读完全书,仔细玩味,我们会感到,书中所有人物之间的纠葛,都围绕着善良与邪恶的斗争而展开,而这种斗争是伴随着中华民族成长历史的每一个章节进行的,从来没有停止过,也从来没有改换宗旨。斗争所争取的目标也只有一个,那就是社会和谐。这个主题贯穿了全书,体现在每一个人物身上,因此我说,它是宏大的叙事,是具有鲜明而重大的现实意义的。

二、作者的叙事功力

这部小说很好读,也很耐读,说好读是因为它朴实、流畅,符合中华大众的阅读和欣赏习惯,尊重人们的阅读自觉和自信;说它耐读是因为它含蕴深厚,富有哲理,在平常或者说平白如水的叙写中传递和揭示的道理既普通易于为人接受,又具有很大的撞击力,可以直拍人们的心胸,叩动人们的心灵,追问最后的答案,让你无法逃避和回旋。例如写批斗大会的场面时,用了一句“人整人,整死人”,不但再现了那种疯狂时代的疯狂行径,而且揭示了疯狂的内在原因是由疯子主宰的,人一旦疯狂,整死人就变成了平常事。看似浅白的一句话,所蕴含的道理却是深广而博大的。

这种好读和耐读来自于哪里?来源于作者的功力。十年磨一剑,使作者有了相当的积累和磨砺,不仅仅占有史料和故事的原型,而且体认和辩证了这些史料和故事原型的真伪、深浅和优劣,从而经过了一番去粗取精、去伪存真、由表及里、由浅入深的深加工,这才使我们看到了现在的好故事和真道理,阅读之后,我们分明感受到作者的结构能力、掌控能力和驾驭能力都是很值得一赞的。故事主线和拓展、女真历史的铺垫、萨满活动的穿插、东北方言的使用,都显现了作者不同凡响的文字功力。

三、白璧微瑕——语言的锤炼

长达43万字的长篇小说《辉发河传》毕竟是作者的处女作,而且作者的主要身份是警察,而非专业的文字工作者,出现一点瑕疵在所难免。主要表现在个别章节过于冗长拖沓,失于简约洗练,个别人物的刻画也显得单薄,缺乏厚重感,语言的锤炼功底不够,用词不够精当,过于追求朴素,追求民间,这些都是作者在将来的写作过程中需要提高和避免的。 (于笑然)

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/218478843.html