引言: 一年四季都是各种饮料热销的日子,便利店和各类网红饮品店中时不时会出现一些新品,比如悄然爆红的日系气泡水,某茶的新款汽水。他们打着0糖0卡0脂的旗号,吸引了大批伪养生人士。这些拼命想要挤进健康队伍的饮料真的够格吗?

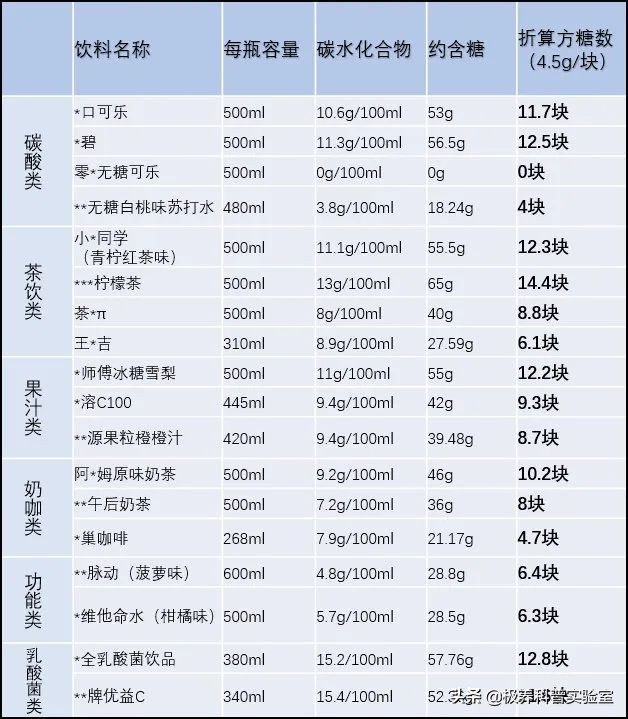

浙江大学医学院附属第一医院内分泌科医生对市场上热门饮料进行了现场测评。测评结果(上图)既在意料之外,又在情理之中。同时,伴随着大家对健康日益重视,近期市面上也陆续出现了众多标榜着0糖/低糖饮品,今天,极养君与大家一起来扒一扒!!!

薛定谔的0糖饮料

听着蝉鸣,开一瓶果味气泡水,碳酸饮料划过舌头留下来的震颤,怎一个爽字了得!以前年少无知,喝了不少含糖饮料,现在深谙高糖的危害,一心追求无糖的健康饮料。

商家嗅出了消费者的这种健康意识转变,也推出了貌似更健康的饮品,两者一拍即合。可是,0糖招牌的背后真的是一点糖也没有吗?

当然不是!0糖并非完全无糖。

对于那些看上去是现做的网红茶饮而言,无糖是在制作的最后一步不额外添加糖。但是茶底和一些自选加料,比如布丁、椰果、珍珠、波霸、芋圆等等都在制作过程中加入了糖。

对某些瓶装饮料来说,0糖只是不含蔗糖,但可能含有其他形式的糖,比如果糖、麦芽糖。

中国的《预包装食品营养标签管理通则》中规定,声称无糖或不含糖的食品每100克中的糖不大于0.5克。这里所说的糖,不单指蔗糖,还包括葡萄糖、麦芽糖等其他单糖和双糖类。有些食品虽然标注了无蔗糖,仍可能含有果糖、麦芽糖等成分。麦芽糖和蔗糖一样都可以在人体内转变为葡萄糖,食用过量,一样会造成人体的血糖升高,对糖尿病患者可能造成危害。

糖多不太好,代糖就健康了吗?

诚然,作为一个健康的弄潮儿,我们已经get到了含糖饮料的一些弊端。这些容易被人体吸收的简单糖会影响到人体的正常代谢。墨西哥的一项队列研究显示:含糖饮料喝得越频繁,高尿酸的几率越高。相对于每周摄入少于1份(355ml)含糖饮料的受试者,每周摄入2-6份和7份及以上的受试者的高尿酸血症患病风险分别增加了44%和89%[1]!

不仅如此,对成年人而言,含糖饮料可能增加高血压[2]、冠心病[2]、糖尿病[3]、脂肪肝[4]等疾病风险;对于儿童和青少年来说,他们的能否在课堂上集中注意力也和他们喝的雪碧、可乐[5]等有关。

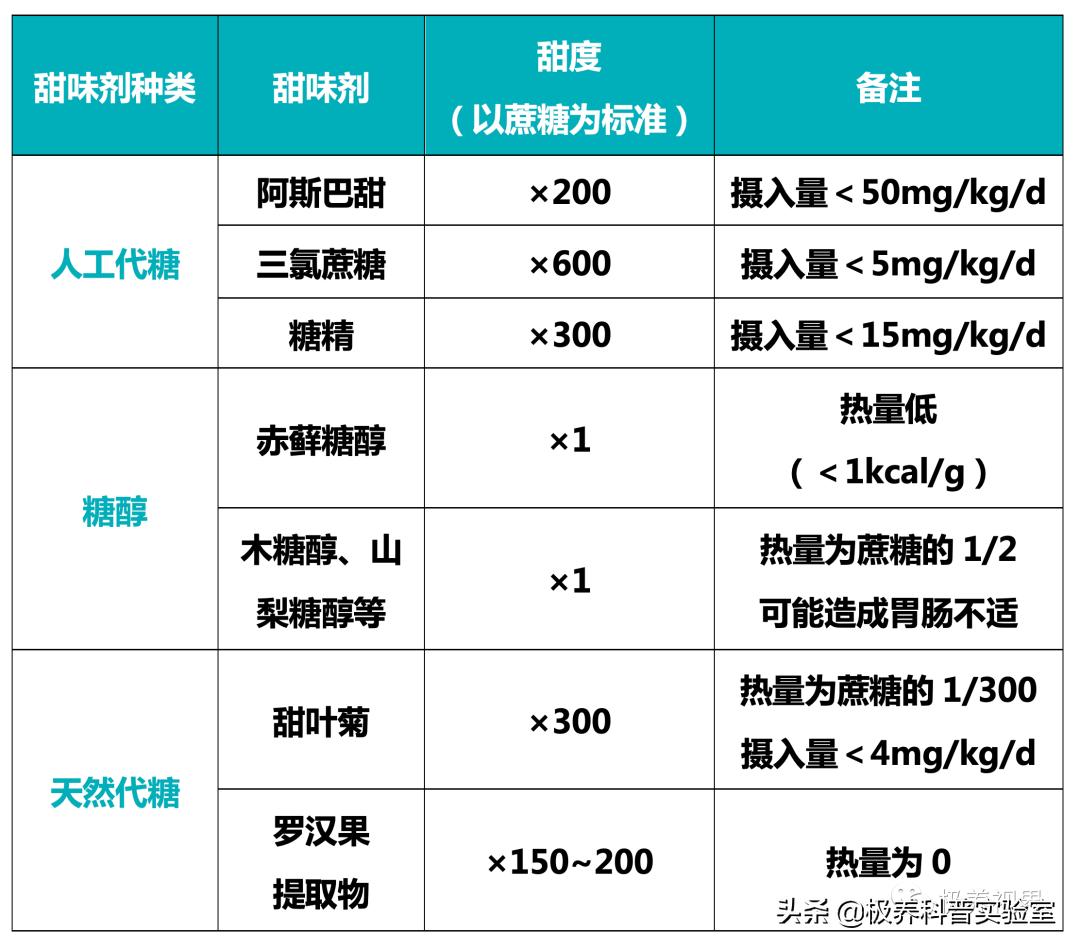

鉴于对高糖危害的逐步认识,人们开始想办法,既能保留糖的甜味,还能摒弃糖的危害,于是甜味剂产生了。

在这些甜味剂中甜叶菊是相对而言比较好的代糖,热量低,其中还含有一些抗氧化物质,如山奈酚。有动物实验发现,甜菊糖苷可以降低血糖水平,降低甘油三脂水平,减轻糖尿病小鼠的体重[6]。龙舌兰花蜜也属于天然代糖,但是热量不比精制糖低,其含有大量果糖,虽然升糖指数(GI)低,但过多食用也会影响到糖代谢。

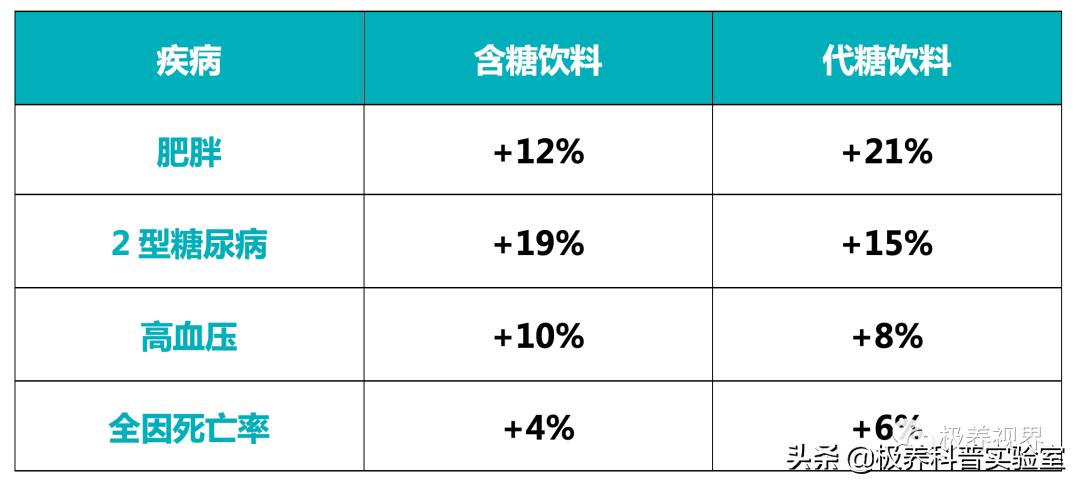

这种低能量的甜味剂虽然骗过了舌头,却没能骗过大脑,它扰乱了原本的食物奖励机制,从而更想要摄入高能量食物。还有meta分析显示,每天多喝一份(250ml)代糖饮料,某些疾病的风险就会增加一份,首当其冲的就是肥胖[7]。

所以,如果你有喝含糖饮料的习惯,换成代糖饮料进行过渡可能会比较好,但你要是没有喝饮料的习惯,也别因为它热量低而敞开了喝。

一招识别伪0糖甜饮

大家买饮料,首先会被无糖二字吸引。

是否真的无糖,食品标签告诉你。

请大家找到背面的食物标签部分。花上几秒钟,看清配料表中的成分中是否有提供能量的糖类物质。

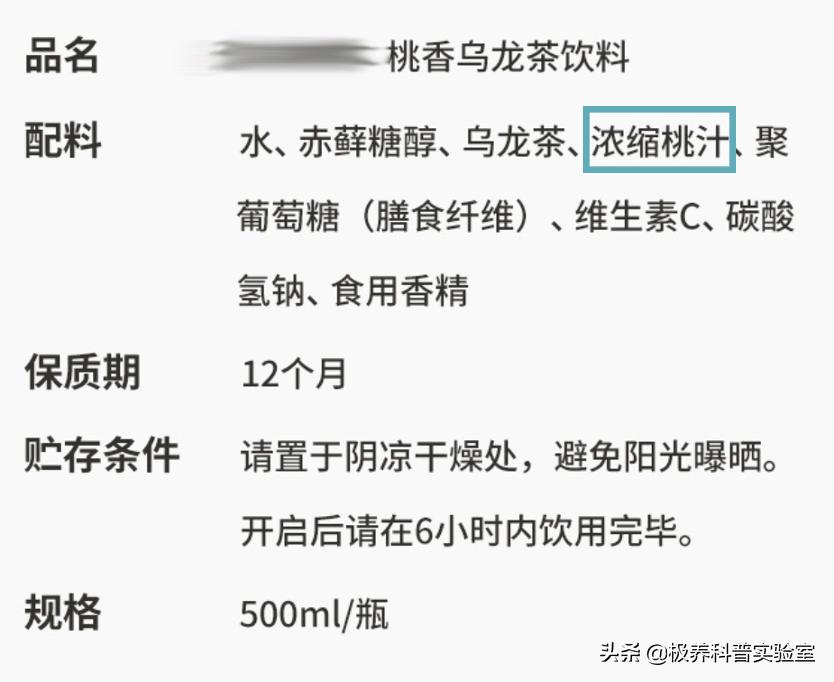

比如以下这款饮料中的浓缩桃汁,以葡萄糖和果糖为主。

比如以下这款饮料中的大麦粉,玉米须粉,以淀粉为主。

就算0糖饮料是只加入了赤藓糖醇这样热量很低,对血糖没啥影响[8]的甜味剂,但还是有人空腹喝完该种饮料后血糖升高。纵然该试验的科学严谨度值得商榷,但出于维持血糖稳定的目的,建议血糖异常的朋友们还是以白水清茶作为水的来源。

极养视点

0糖饮料并非完全无糖,各式网红茶饮将糖隐藏在了茶底中,而瓶装无糖饮料可能有果糖、麦芽糖;含糖饮料会增加多种代谢性疾病的风险,而代糖饮料也不能完全避免该问题,甚至比含糖饮料有更高的肥胖风险和全因死亡率;购买饮料时不能光看包装和其宣传页面,需要从配料表中确认其是否含供能的碳水化合物。而赤藓糖醇也不能保证完全不升高血糖,糖尿病患者还是需要谨慎;文章|Jiaqi Xu BS, RD

校稿|Xinyin PHD, RD 编审|Haoran PHD

编辑|Jiaqi Xu BS, RD 设计|Fay

声明:本文由《极养®视界》(JiYang_Vision)首次发布,如需转载需事先取得本平台书面授权,并必须标明文章转载出处;文章版权归《极养®视界》所有,未经授权,任何个人/机构不得擅自刊登或在其他媒体上转载全部或部分文章内容。

Reference

[1] Meneses-León J, León-Maldonado L, Macías N, et al. Sugar-sweetened beverage consumption and risk of hyperuricemia: a longitudinal analysis of the Health Workers Cohort Study participants in Mexico [published online ahead of print, 2020 Jul 9]. Am J Clin Nutr. 2020;nqaa160. doi:10.1093/ajcn/nqaa160

[2] Xi B, Huang Y, Reilly KH, et al. Sugar-sweetened beverages and risk of hypertension and CVD: a dose-response meta-analysis. Br J Nutr. 2015;113(5):709-717. doi:10.1017/S0007114514004383

[3] Ma J, Jacques PF, Meigs JB, et al. Sugar-Sweetened Beverage but Not Diet Soda Consumption Is Positively Associated with Progression of Insulin Resistance and Prediabetes. J Nutr. 2016;146(12):2544-2550. doi:10.3945/jn.116.234047

[4] Ma J, Fox CS, Jacques PF, et al. Sugar-sweetened beverage, diet soda, and fatty liver disease in the Framingham Heart Study cohorts. J Hepatol. 2015;63(2):462-469. doi:10.1016/j.jhep.2015.03.032

[5] Yu CJ, Du JC, Chiou HC, et al. Sugar-Sweetened Beverage Consumption Is Adversely Associated with Childhood Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Int J Environ Res Public Health. 2016;13(7):678. Published 2016 Jul 4. doi:10.3390/ijerph13070678

[6] Carrera-Lanestosa A, Moguel-Ordóñez Y, Segura-Campos M. Stevia rebaudiana Bertoni: A Natural Alternative for Treating Diseases Associated with Metabolic Syndrome. J Med Food. 2017;20(10):933-943. doi:10.1089/jmf.2016.0171

[7] Hu FB, Malik VS. Sugar-sweetened beverages and risk of obesity and type 2 diabetes: epidemiologic evidence. Physiol Behav. 2010;100(1):47-54. doi:10.1016/j.physbeh.2010.01.036

[8] Shin DH, Lee JH, Kang MS, et al. Glycemic Effects of Rebaudioside A and Erythritol in People with Glucose Intolerance. Diabetes Metab J. 2016;40(4):283-289. doi:10.4093/dmj.2016.40.4.283

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/139253144.html