原文发表于(郑州师范教育)2017年5月

简析传统的古琴斫制技艺

顾永杰 裴建华

(河南博物院,河南 郑州450000)

摘 要:传统斫琴技艺深受传统文化和琴乐思想的影响,在唐宋时期已经达到了相当的高度:非常准确地认识了木材、琴体和槽腹的振动发声原理,对琴体用木材的选择和处理,对琴体形制、琴式以及相应的尺寸、部位和附件的位置等的选择和处理,以及对相关槽腹制度的选择,都非常具有科学性;非常正确地体现了传统文化和琴乐思想,比如琴式、琴体形制、漆色等分别体现了崇敬圣人、天圆地方、尚黑尚赤等传统文化,适中的琴材材质、琴体和槽腹尺寸、面板和底板厚度等体现了琴乐、琴声的“和”,选择旧材或处理材更能表达琴声的古雅韵味,琴体髹漆展现了琴声的内敛,相关的技术处理更是对传统琴乐和琴声审美的准确体现。

关键词:古琴;斫琴;技艺

作者简介:顾永杰,男,汉族,1974年9月,河南禹州人,中科院科技史博士,河南博物院副研究馆员,主要研究方向为科技史;通讯地址:河南省郑州市农业路8号,邮编:450002,电话:15238393772,邮箱:466866157@qq.com。

古代文献和考古资料证实,传统古琴斫制技艺至少有3000年以上的历史;最晚至魏晋时期古琴的形制已经基本定型,已是七弦、十三徽、全箱式,和现在的古琴基本一样了;最晚至唐宋时期传统的古琴斫制技艺已经达到很高的水平,唐代被公认为古琴斫制技艺的一个巅峰时期,传世的唐代古琴实物中已经有“九德”皆备的佳品。以下结合古代文献、实物资料[①]和现代科技成果,对传统的古琴斫制技艺及其琴材、琴体制度、槽腹制度和髹漆等四个主要部分作以简单梳理和论述。

一、传统琴乐思想

琴乐是中国最具代表性的传统音乐,传统的琴乐思想深受中国传统文化的影响,并且其对古琴斫制技艺有直接的影响。

琴乐在功能方面,主要被赋予了修身养性的作用。修身功能主要与社会和政治有关、为儒家所提倡,养性功能主要与自然和本性有关、为道家所倡导,但它们最终都是利用中和、平和、有表现力的琴乐来禁止、防止人心的淫欲和邪念,以达到平和人心的目的。例如,《左传·昭公二十年》:“声亦如味……君子听之,以平其心,心平德和”;《庄子·让王》:“鼓琴足以自娱”;《史记·乐书》:“舜弹五弦之琴,歌《南风》之诗而天下治”“养行义而防淫佚”“琴音调而天下治”;汉代桓谭《琴道》:“琴之言禁也,君子守以自禁也……古者聖賢玩琴以養心”;汉代《白虎通》:“琴者,禁也,所以禁止淫邪,正人心也”;曹魏嵇康《琴赋》:“可以导养神气,宣和情志,处穷独而不闷者,莫近于音声也”;等等。

在传统的琴乐审美方面,确立了以和为美,和即中和、平和、淡和,肯定琴乐要有丰富的表现力,反对与和相悖的烦手淫声,排斥悲乐、俗乐和郑声等不雅之乐。例如,《诗经·鹿呜》:“我有嘉宾,鼓瑟鼓琴。鼓瑟鼓琴,和乐且湛”;《左传·昭公元年》:“先王之乐所以节百事也,故有五节,迟速、本末以相及。中声以降,五降之后不容弹矣。于是有烦手淫声,慆堙心耳,乃忘平和,君子弗听也……君子之近琴瑟以仪节也,非以慆心也”;《左传·昭公二十年》:“一气、二体、三类、四物、五声、六律、七音、八风、九歌以相成也,清浊、小大、短长、疾徐、哀乐、刚柔、迟速、高下、出入、周疏以相济也”“若以水济水,谁能食之?若琴瑟之专壹,谁能听之”;《琴道》:“以通神明之德,合天地之和焉”“八音之中,惟絲最密,而琴為之首……八音廣博,琴德最優”;嵇康《琴赋》:“众器之中,琴德最优”;宋代周敦颐《乐上》:“乐声淡而不伤,和而不淫,入其耳,感其心,莫不淡且和焉。淡则欲心平,和则躁心释”;等等。

琴声审美方面,延续了琴乐审美的要求,崇尚中和、平和、淡和,强调中声为美、音量适中、无过无不及,追求奇、古、透、静、润、圆、清、匀、芳等琴声特征等。例如,《左传》的上述论述;《琴道》的上述论述和“大聲不震嘩而流漫,細聲不湮滅而不聞”;《史记·田敬仲完世家》:“夫大弦浊以春温者,君也;小弦廉折以清者,相也”;唐代白居易《清夜琴兴》:“清泠由木性,恬淡随人心。心积和平气,木应正始音”;唐代薛易简《琴诀》:“取声温润,音韵不绝”;宋代范仲淹《与唐处士书》:“清厉而静,和润而远”;宋代《碧落子斫琴法》:“音若清暢斯為得矣”;宋代《太古遗音》的奇、古、透、静、润、圆、清、匀、芳等“九德”;等等。

二、琴材

琴材(主要指构成琴体的材料,不包括髹漆的用材)的选择是斫琴技艺中最为重要的一步骤,其对琴声的特征以及琴声和琴体结构的稳定性都有很大影响。特别是面板、底板、岳山和龙龈的用材,面板和底板既是构成琴体的主体,同时也参与振动发声和振动传导;岳山、龙龈用以承弦,主要参与振动的传导。

1、面板和底板用材

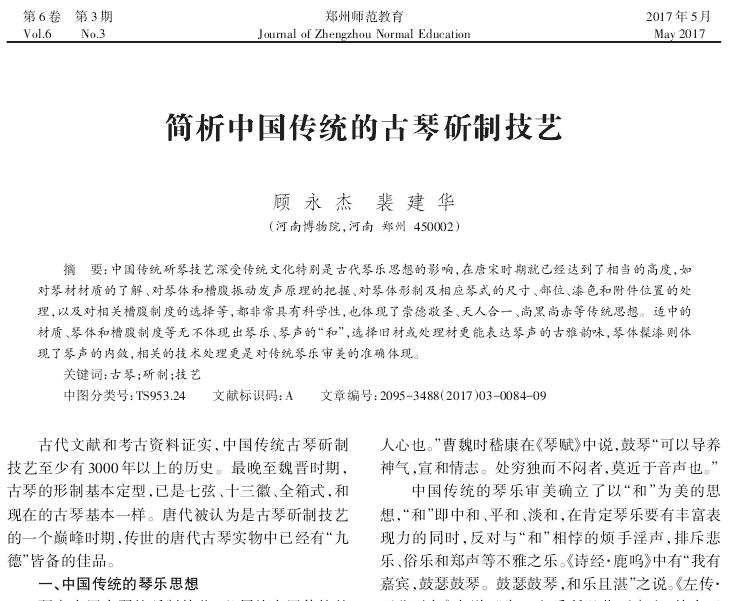

传世历代古琴实物中,面板用材主要有梧桐木和杉木两种,其中多数为梧桐木;底板用木材主要有梓木、梧桐木和杉木三种,其中梓木占大部分。古代文献也有相似的记载:《诗经·定之方中》“椅桐梓漆,爰伐琴瑟”,指出椅木、梧桐木、梓木、漆木等是制作和瑟的合适材料,自汉代起多数文献都认可用梧桐木来做古琴的面板;唐代李勉《琴记》“其身用桐木……其底用梓木”,明确要求用梧桐木、梓木做古琴的面板和底板;宋代沈括《梦溪笔谈》明确提到杉木也可以用来做古琴的面板。

面板用材多选用材质较为密实、软硬程度适中、无节,且纹理顺直、细密、宽窄适当木材。汉代《风俗通义》中就明确要求古琴面板用材的材质不能过于疏松,应适当疏密一些:“梧桐生于峄山阳岩石之上,采东南孙枝为琴,声甚雅”(梧桐树的孙枝要较树干密实),之后的文献多认可这一观点;宋代的《斫匠秘诀》《琴苑要录·琴书》《洞天清禄集》等进一步提出了面板用木材的具体要求,即材质要密实、软硬要适度、要无节,且纹理要顺直、细密、宽窄适当;《琴苑要录·琴书》《梦溪笔谈》等总结出“轻松脆滑”、“舉則輕,擊則鬆,折則脆,撫則滑”等为后世所认可的面板用材的选材标准。多数文献要求底板用材要和面板用材相匹配,还要软硬适度、纹理顺直、无节、避心,如《碧落子斫琴法》“為琴之法,必須底面相當,虛實相稱”、“亦不問木肉之厚薄,桐梓之堅柔,物於分寸,局於體樣,但得虛頑之韻,難求中和之聲”。实物中,面板和底板用木材的纹理,多数都比较均匀、顺直;面板用木材基本都是俯瓦状的弦切板,底板用木材多为径切板;面板和底板用木材年轮线的疏密和均匀程度没有较一致的规律,是否经过髓心也不太统一,这表明古人在具体的实践中并不太重视面板和底板用木材的年轮情况以及对心材和边材的选择。

面板和底板用材要选择旧材或处理过的木材。例如:《梦溪笔谈》,“琴雖用桐,然須多年木性都盡,聲始發越”;《洞天清禄集》,“古琴(材)最難得,過于精金美玉”;《碧落子斫琴法》,“取其陽面,先以日乾,然後火煨”;《琴苑要录·琴书》,“斬訖立於屋陰處,令其風乾……以炭火爆之……火曝日久為結……其聲妙者,盖燼餘也”;《洞天清禄集》,“法當取五七百年舊梓木”,“以桐梓久浸水中,又取以懸竃上,或吹曝以風日”;《太古遗音》等文献认为只要木液除尽,除了梧桐木和梓木外的其它木材也可以用来制作面板和底板。

图1 梧桐木弦切面、杉木径切面、梓木径切面

2、岳尾(包括岳山、承露、龙龈、焦尾)用材

从唐代文献起,都要求岳尾用材要选用檀木、梓木、枣木等材质坚硬的木材;实物中,绝大多数的岳尾材料是一致的,基本都是硬木材料,其中以红木、檀木为最多,花梨木、枣木、酸枝木等较少,另外也存在岳尾材料不一致的情况。

3、其它用材

从实物看:琴徽用材以蚌为最多,金为其次,还有少量的翡翠、玉、石、玛瑙、铜、银、瓷等其它材料;琴轸用材,以玉为最多,部分为红木、象牙、牛角等,还有少量的玛瑙、檀木、竹、乌木、烧料等;琴足用材以玉为最多,部分为檀木、红木、酸枝木等硬木材,还有少量的牛角、玛瑙、象牙等材质。文献的记载基本与实物一致。

相对来说:材质较疏松的木材发声效果好、音量大、音高低,材质较密实的木材振动传导效果好、发声音量低、音高高,纹理均匀顺直的木材振动性能和声学性能都较好;[1]6-55旧材或处理过的木材的声学性能和结构稳定性要较新材有很大提高[2],径切板的声学性能要较其它板材更好[3]。

三、琴体制度

琴体制度主要包括古琴的琴式、琴体的尺寸和形制等,其不仅影响到琴体外形的艺术性,也会对琴体结构和琴声特征产生影响。

1、琴式

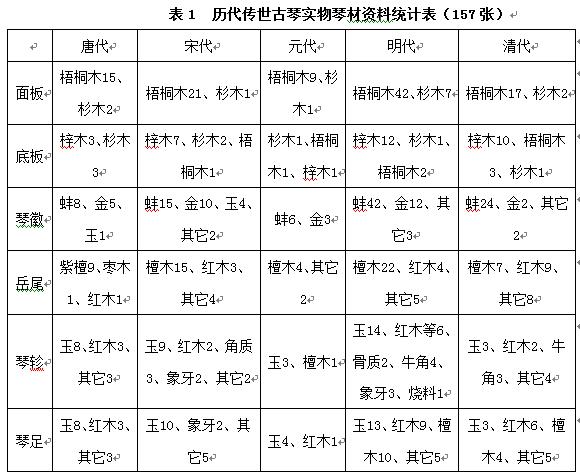

不同古代文献中记载的琴式统计起来可多达上百种之多,但传世实物中较常见的琴式只有十五六种。在统计的有明确年代的200张历代古琴实物中,仲尼式最多有131张、比例超过75%,伏羲式、连珠式、落霞式、蕉叶式也稍常见;仲尼式、伏羲式、神农式、凤势式、连珠式、落霞式等琴式时代延续较好。琴式不但有其丰富的文化内涵,从技术方面来讲也有不同的振动发声特点,实物中的主要琴式根据其结构特点可以简单分为两类:第一类,有明显的琴项和琴腰,如伏羲式、连珠式、仲尼式、列子式等,这一类还可以再细分为两种,第一种形制较圆润如伏羲式和连珠式等,第二种形制较方正如仲尼式和列子式等,实物中第一种琴式的琴体要较第二种要更长、更宽、更厚;第二类,无明显的琴项和琴腰,如蕉叶式、落霞式等。

图2 伏羲式(九霄环佩琴,唐代,故宫博物院藏)[4]47-51,连珠式(飞泉琴,唐代,故宫博物院藏)[4]65-69,仲尼式(万壑松琴,北宋,故宫博物院藏)[4]71-75,列子式(中和琴,明代,辽宁省博物馆藏)[5]199,蕉叶式(蕉叶听雨琴,明代,故宫博物院藏)[4]155、158’,落霞式(彩凤鸣岐,唐代,浙江省博物馆藏)[6]

2、琴体尺寸。

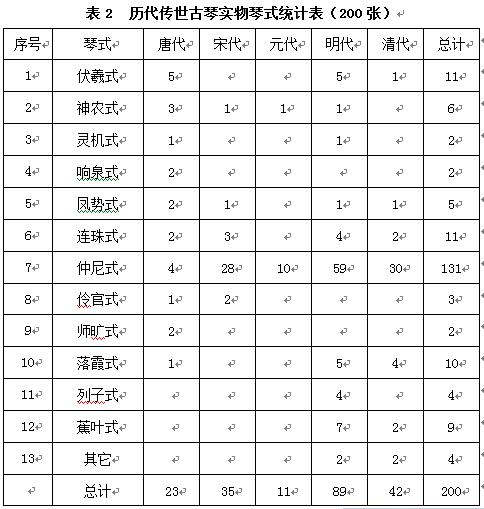

实物中琴体的尺寸并不一致,从平均值来看:唐代,通长约121.8、大多在120.0至125.0厘米之间,隐间约112.3、大多在111.0至113.5厘米之间,肩宽20.2、大多在19.0至22.0厘米之间,尾宽约14.1、大多在13.4至15.0厘米之间,最大厚度约5.3、大多在5.2至5.6厘米之间;宋代,通长约122.1、大多在118.4至128.7厘米之间,隐间约112.7、大多在109.1至117.7厘米之间,肩宽约20.0、大多在18.5至23.0厘米之间,尾宽约14.0、大多在13.0至16.5厘米之间,最大厚度约5.4、大多在5.0至5.7厘米之间;元代,通长约121.0、大多在119.4至122.4厘米之间,隐间约112.0、大多在111.0至113.3厘米之间,肩宽约19.7、大多在19.1至20.0厘米之间,尾宽约14.1、大多在13.7至15.1厘米之间,最大厚度约5.2大多在5.0至5.5厘米之间;明代,通长约121.8、大多在117.0至126.1厘米之间,隐间约112.3、大多在108.0至118.0厘米之间,肩宽约19.4、大多在17.5至22.0厘米之间,尾宽约13.8、大多在12.0至15.5厘米之间,最大厚度约5.2、大多在4.2至6.7厘米之间;清代,通长约119.5、大多在117.8至125.3厘米之间,隐间约109.7、大多在108.0至115.3厘米之间,肩宽约18.8、大多在16.9至20.2厘米之间,尾宽约13.4、大多在12.0至14.5厘米之间,最大厚度约5.3、大多在4.2至5.9厘米之间。实物中琴体的尺寸,自唐宋以后通长逐渐变短、宽度逐渐变窄,但琴体厚度基本都在5.3厘米左右整体来说变化不大,这表明琴体的形制有逐渐变短、变窄、变圆的趋势。

古代文献记载的琴体尺寸,大多都不一致,并且各个时代的尺寸长度也不相同,参考意义不大,但在古代文献中已经认识到琴体的尺寸大小会对琴体发声特点产生影响,例如《碧落子斫琴法》指出“大意格定尺寸為以調諧為本,音若清暢斯為得矣,不必執定尺寸,按抱樣式而求精”、“近代所效古制微短,其音促而聲細”。

3、琴体形制

综合实物和文献:从外形看整个琴体呈扁长条形,最宽、最厚处一般在琴肩附近,向琴头和琴尾两端逐渐变窄、减薄;琴面中部微微隆起,向两侧逐渐减薄呈圆弧状,琴体最厚处隆起较高、两端隆起较低,弦内部分弧度较小、较平,弦外部分弧度增大,自琴肩附近至岳山一般都有低头设置,弦内自低头始处至龙龈纵向呈平直状;琴底形制多与琴面类似,只是隆起幅度较小,也有一些实物的底面较平,多数实物的底板在尾部内收、长度稍短于面板的长度;琴足大多都设置在九徽与十徽中间,第一类琴式的琴肩多设置在三徽附近、琴腰多开在八徽至十一徽之间。从实物来看,各时代的特点也有差异:唐代古琴多阔大厚重、项部和腰部的边棱多做圆处理,宋代以后的古琴多较扁平、项部和腰部也不做处理。

一般来说:琴体越长、越薄、越窄,琴项和琴腰越长、越窄、越薄,则琴体及相关部位的固有频率越低、越容易振动[7]192;琴肩位置越靠上,大槽腹的空间越大、槽腹内空气的固有频率越低[8]92;琴腰和琴足的位置越往上,大槽腹的空间越小槽腹内空气的固有频率越高、小槽腹的空间越大槽腹内空气的固有频率越低、琴尾越长固有频率越低,越往下则相反,琴腰在八徽至十一徽、琴足在九徽与十徽中间更利于两侧琴体的振动平衡;音板表面的弧度越大,音板的固有频率越高、发音质量越高[9] [10];琴项和琴腰明显、琴头和琴尾宽厚相当,则琴体的固有频率较低、对各频段声音的响应较均匀、较容易振动[11]。

总结来看:自唐宋之后琴体发声的特点有逐渐倾向坚清的趋势;上述第一类琴式的发声性能较好,特别是仲尼式的发声性能要较其它琴式更好;上述第一类琴式的第一种和第二类琴式,由于增大了槽腹的空间,能更好地响应较低频率的声音,也就是说这类琴体更适于发出的频率较低声音,而仲尼式等第一类第二种琴式则更适合发出频率较高的声音,这与古代追求苍古和清脆两种古琴发声风格的传统相一致[12]。

四、槽腹制度

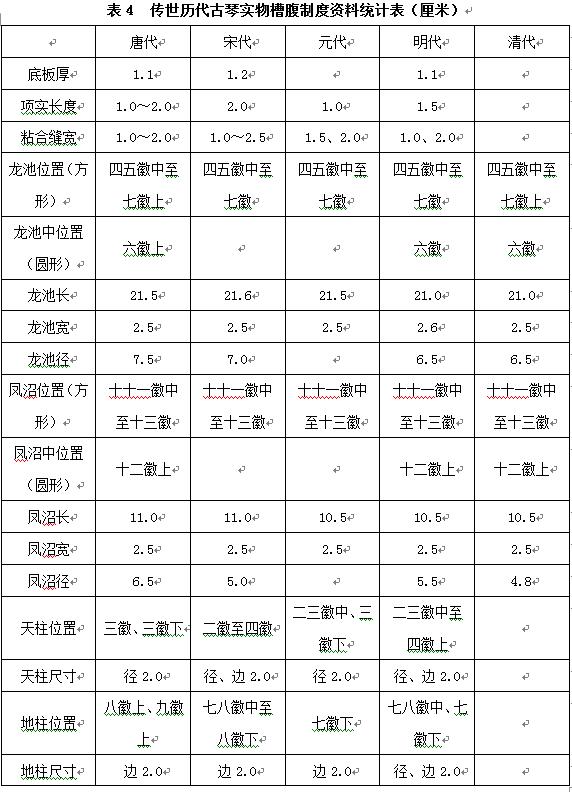

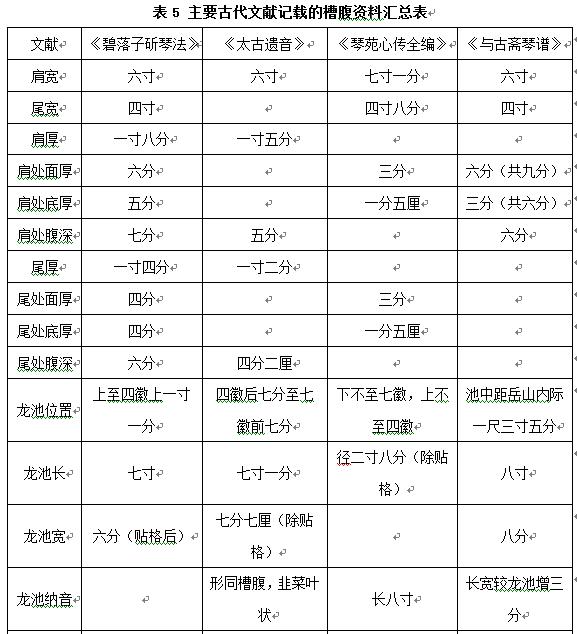

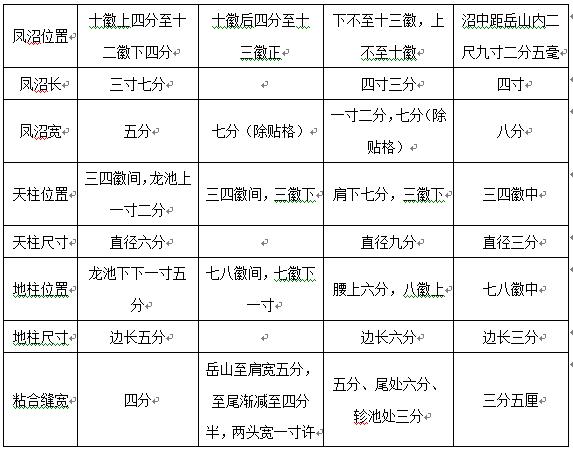

槽腹制度包括槽腹的形制和尺寸,以及与其关联密切的面板和底板的厚度和形制,还有龙池、凤沼、纳音、天地柱等的形制和尺寸等。

1、槽腹

古代多数文献都认识到琴声是由槽腹发出,并且槽腹对琴声的特征有很大影响,例如:《碧落子斫琴法》“面厚肚窄其聲低而窒塞,面薄肚寬其聲高而虛鳴”,宋代《斫匠秘诀》“是以古琴之音,或如雷震,或如水激,或如敲金戛玉,或如撞鐘擊磬,或含和溫潤,或高明敦厚,皆容手之槽所致也”、“岳高則虛,槽空亦虛”等。

槽腹深度。从实物来看:唐代大多较深(大于琴体厚度的一半、小于三分之二),宋代以后大多较浅(大于琴体厚度的三分之一、小于一半);槽腹深度随琴体厚薄增减,从肩至尾逐渐变浅。文献大多要求槽腹深度从琴体厚度的三分之一至一半,平均约2.0厘米左右;《碧落子斫琴法》等文献认识到面板厚、槽腹窄则声低且窒塞,面板薄、槽腹宽则声高且虚,槽腹深度要随肩的宽窄而增减;《琴苑要录·琴书》等文献要求槽腹深度随琴材材质增减;多数文献认为槽腹的深度不是固定不变的,要视情况而增减,槽腹深度要从肩至尾逐渐变浅。

槽腹形制。从实物看:多数槽腹内面都较平整,少数起伏较大;槽腹横截面大多近似梯形,宋代起开始出现少数两端尖的扁弧形和近长方形的槽腹;槽腹边墙多数较竖直、少数较倾斜;槽腹底部横向大多较平,两侧深度基本相同,宋代起也有一边较深的实例;槽腹头部都较平直,尾部呈弧形、多开挖至焦尾下;唐代多数底板都有较浅的槽腹,宋代以后底板开挖槽腹的实例减少、深度变浅。多数文献要求槽腹底部要平整,边墙要垂直一些,如:《琴苑要录·琴书》“剗動槽身,惟要一(平)直”;《斫匠秘诀》指出槽腹开挖要均匀、平直,边墙要垂直使得边缘有一定的高度;《与古斋琴谱》指出槽腹开挖要厚薄均匀、界线分明、表面光洁整齐;也有文献要求合琴后槽腹呈扁圆形,如《天闻阁琴谱》。

2、面板

从实物看:各时代面板的整体厚度(加上槽腹)平均起来也变化不大、约4.2厘米左右,但实物与实物之间即使是同一时代面板的整体厚度和槽腹范围面板的厚度(简称面厚)差别都较大,唐代的面厚较薄(大约为琴体厚度的四分之一、槽腹横向中间深度的二分之一)、槽腹较空,宋代以后面厚增厚(多数为琴体厚度的三分之一左右、接近槽腹的深度,少数超过琴体厚度的一半,有些甚至达到槽腹深度的近两倍)、槽腹较实,总起来说面厚有变厚的趋势;多数琴体两侧的面厚基本一致;面厚自肩至头、尾都逐渐减薄,多数在两纳音处相对较厚,自肩至两头面板减薄的比例要大于槽腹变浅的比例;唐代槽腹两边处面板都较薄,有些甚至极薄,宋代以后多数都较厚。

多数文献认为面厚没有固定的尺寸要根据材质和琴声调整,平均来说稍小于槽腹深度,如《碧落子斫琴法》指出要根据材质确定面板和底板的厚度,以调声为目的,“以聲清為善”;多数文献都要求面厚自肩至头、尾要逐渐减薄,《斫匠秘诀》提到距离琴弦发声点近的地方面板宜厚、远的地方面板宜薄,“發聲處近,故五徽易實;發聲處遠,故九徽易虛”;《斫匠秘诀》提到面板的厚度在横向方向上也要匀称,这样各弦的声音也就匀称;《洞天清禄集》指出面板和底板的形制应如瓦相合,“雷張制槽腹有妙訣。於琴底悉窪,微令如仰瓦”。

多数文献认为面板的厚薄会影响琴声的品质,如:《碧落子斫琴法》指出面板和底板的厚薄与材质关系到琴声是否中和;宋代齐嵩《琴记》,指出面板和底板的厚度要根据琴材的材质变化,太厚则音高过高、太薄则音高过低,“琴或木短其聲則髙而燋,太長其聲則漫而濁,太厚則其聲鳴而不振,太薄則其聲揚而不實”;《太古遗音》指出琴面太薄会使琴声虚,“一曰兌虛,謂槽腹太寬也……四曰清虛,謂材太薄也”;《丝桐篇▪内篇》,指出面板太薄则声音虚浮,“琴有六病一曰聲閧,謂腹寬廣也……四曰聲浮,謂材太薄也”;等等。

3、底板

厚度。从实物来看底板的整体厚度平均来说历代变化不大、约1.1厘米左右,但实物与实物之间即使是同一时代差别也较大;槽腹范围内底板的厚度(简称底厚)各时期有所不同,唐宋时期大多大于面板中间除去纳音之后的厚度,元代以后面厚增加底厚逐渐薄于面厚,有些不到面厚的二分之一;文献记载的底厚数据多不相同,有些差距还较大,一般来说要稍小于面厚,有些文献要求底厚为面厚的一半。文献和实物都表明,底厚自肩至头、尾都逐渐减薄;多数文献认为底板的厚薄会影响琴声的品质,底板的厚度要和面板匹配、根据材质增减,材质软则厚一些、材质硬则薄一些。

形制。唐代底板内侧都稍洼、外侧都稍凸,宋代以后内侧平直的开始增多、外侧基本都稍凸,凸出的幅度基本都大于内洼的幅度;多数文献要求底板也要开挖槽腹,底板形制如仰瓦。

4、龙池和凤沼

形状。实物中,龙池和凤沼的形状大多为长方形或长椭圆形,少数为圆形,还有极少数的其它形状;龙池和凤沼的形状大多一致,但也有不相同的。文献记载的龙池和凤沼基本都是长方形。

位置。文献记载和实物资料基本符合:龙池位置,长方形的上沿基本都在四徽与五徽中间,下沿基本都在七徽或七徽上,圆形的池中基本都在六徽附近;凤沼位置,长方形的上沿基本都在十徽与十一徽中间,下沿基本都在十三徽,圆形的沼中基本都在十二徽上。

尺寸。实物:龙池长度,唐代至元代稍长平均约21.5厘米左右、明清时期平均约21.0厘米,龙池宽度基本都在2.5厘米左右,圆形龙池直径唐代约7.5、宋代约7.0、明清时期约6.5厘米;凤沼长度,唐宋时期平均约11.0厘米、元代至清代约10.5厘米,凤沼宽度基本都在2.5厘米左右,圆形凤沼直径差别较大唐代6.5厘米至清代为4.8厘米;方形龙池、凤沼的长度一般随琴体长短而相应变化、宽度变化不大,圆形龙池、凤沼的直径有减小趋势。文献记载的龙池、凤沼尺寸差别较大。

贴格或口沿。实物中只有部分龙池、凤沼有贴格或口沿,贴格多数略高出底板内侧;多数文献要求龙池、凤沼要加贴格,以利于聚声,《洞天清禄集》、清代《与古斋琴谱》等文献要求底板在龙池、凤沼口向内留有唇、高分许,“池沼二口,外與底平,內則周匡有沿,以蓄其音”。

5、纳音

从实物看:唐代基本都有纳音,宋代以后多数有纳音,但无纳音的比例逐渐增大;多数纳音微隆、较平,少数较高;唐代多数纳音都较宽、较长,池沼口处的宽度有些几乎达到槽腹底部的宽度,有些纳音的长度甚至达到肩部,唐代以后逐渐变短、变窄;纳音多数与池沼口对应,少数稍微偏向一侧。多数文献都要求面板在对龙池、凤沼的位置设置纳音,认为纳音的作用是阻止声音过快流出,使声音能更多地在槽腹内回荡、增长余音;《杂书琴事》、《太古遗音》等提到雷氏琴的纳音(应为长方形池沼),微隆形如韭菜叶状,且在纳音中部开有一槽;《琴苑心传全编》、《与古斋琴谱》等指出纳音要较池沼口更长、更宽;《与古斋琴谱》,“納音上下左右漸漸隆起,似劍脊而不露中鋒,若太高而蔽塞池沼之口,則音瘖矣”,指出纳音的高低关系到聚音的效果,太低则不能聚音,太高则音窒。

6、天柱和地柱

位置。从实物看:部分实物没有设置天柱和地柱;天柱位置,基本都在三徽附近,最上至二徽、最下至四徽,基本都在琴体宽度方向的中间;地柱位置,基本都在八徽上附近,最上至七徽下、最下至九徽上,基本都在琴体宽度方向的中间,也有稍微偏向小弦一侧的。多数文献都要求要设置天柱和地柱,天柱位置多要求在三徽与四徽之间,地柱位置在七徽与八徽之间,

尺寸。天柱多数为圆形,也有方形和长方形,直径或边长基本都约2.0厘米;地柱多数为方形,也有圆形和长方形,直径或边长基本都约2.0厘米。文献多记述天柱为圆形、地柱为方形,但关于尺寸则差别较大;关于天柱和地柱的高度,《与古斋琴谱》认为天柱和地柱的高度和槽腹深度相同,上下分别和面板、底板连接。

多数文献认为天柱和地柱天柱和地柱会影响琴声,如:《斫匠秘诀》,“故虛宜整墻柱,實宜修半”,指出琴声虚则增加天柱和地柱的直径或边长、琴声实则减少之;宋代《乐书·琴制》,“若定位小差,近上則損上聲,近下則損下聲,當中心則其聲品切矣”,指出天柱和地柱对琴声的影响;《琴苑心传全编》,“由得柱而沉實”,指出设置天柱和地柱则琴声沉实。

7、其他

项实、龙龈处实木。从实物看,项实长度多在1.0至2.0厘米之间,槽腹多开挖至焦尾下方。文献中有关的记载很少:《斫匠秘诀》,“發聲流處不爲多,五節分明數莫過”,指出项实和龙龈处实木不能留太多、五分(约1.6厘米)左右为合适;《与古斋琴谱》,“岳與齦內際,各須留實木地位,若刳至逼近甚而令下空,則音無所附,而反不越矣。或於此二處,留實木過多,則音不暢”,指出项实和龙龈内际都是传递弦音的地方,要留有实木,实木多少要适宜,过少(不足八九分,约2.7厘米)则声音空浮、过多(超过寸许,约3.2厘米)则发音不畅。

粘合缝宽度。实物和文献较为一致,粘合缝宽度多在1.0至2.0厘米之间,一般肩处稍宽,至腰部逐渐变窄。《琴苑要录·琴书》等文献要求粘合缝宽度要根据琴材材质增减;《斫匠秘诀》等文献指出若琴发声虚则增加粘合缝的厚度,发声实则减少之。

在材质一定的情况下,面板或底板(主要是发声部位)越厚、越窄、越短、弧度越大其发出的音高越高、越清、音量越小、越协和,反之音高越低、越浊、音量越大;槽腹的体积越小、龙池和凤沼口面积越大、龙池和凤沼口的深度越小、纳音距底板的距离越大则腔体的固有频率越高,反之就越低;形制较圆滑的槽腹发出的声音较平滑、余音较长,是较好的共鸣腔,形制较尖锐的槽腹能发出特殊音色;槽腹周边越平滑越利于空气振动、发音效果也就越好;天柱和地柱的粗细和形状对琴声有一定的影响,一般来说柱径过大发音不灵敏、过小则效果差,圆形柱要较方形柱效果好;龙池、凤沼的面积大或长度长利于声音的发散、不利于聚音,“圆孔、椭圆孔会使音色较悦耳”;面板、底板和槽腹内空气的共振频率的相互搭配,也会影响到古琴的音色。[②]

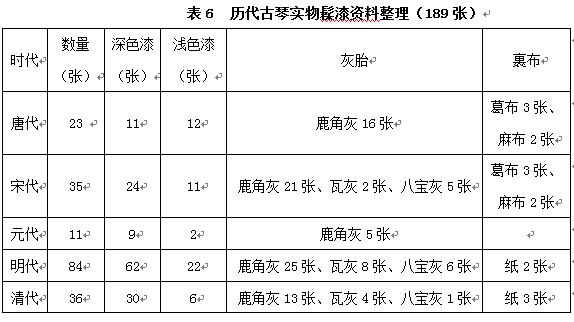

五、髹漆

1、漆色

多数历代古琴实物的面漆都比较素雅,漆色也基本都是单一颜色,主要以黑色、栗壳色、朱红色及其调配色为主,其中黑色等较深颜色为最多;不同琴式的面漆设色习惯也有差异,形制较为圆润的琴式如伏羲式、神农式等的面漆多为较浅的颜色,而形制较为方正的琴式如仲尼式等的面漆多为较深的颜色。文献中记载的基本都是黑色漆。

2、工艺

传统的古琴髹漆技艺,其工序粗略可分为七个步骤:合琴、修整琴面、布漆、涂抹灰胎、髹涂糙漆、上光漆、退光出光等。

合琴。即将面板和底板粘合在一起构成琴体。合琴一般选择在气温较高的季节,以使胶漆等粘合剂有较好的流动性,合琴时要确保粘合剂涂抹均匀且面板和底板相合密实,两板相合后在琴体的两头、天地柱等适当部位用软绳和竹钉固定,之后再放入窨室使粘合剂干燥 [13]21。

整理琴面。将合琴后琴体的接口、裂缝、节眼等处剔开,填以法漆或灰漆,然后通体刷生漆。

布漆。在整理过的琴面上,用法漆或漆灰将裹布糊贴到上面去。

涂抹灰胎。灰胎一般要涂抹五遍,灰料由粗到细、灰层由厚到薄,每遍都要确保琴面平整,前两遍灰构成灰胎的主体,后三遍灰主要是修整琴面、补平棱角。每遍涂抹后都要使灰漆完全干燥,再用相应的磨料加水或加油磨平,粗灰用粗石磨、细灰用砖瓦磨。灰胎的厚度不太一致,厚的超过2毫米、薄的不足1毫米[14]。灰胎的厚度一般是根据材料和对古琴声音的要求确定,“漆灰太厚时,会影响振动,声音多细紧” [14],灰胎太薄则不够坚固、不耐磨,另外“漆胎的厚薄及其所选用的原料……对于琴音的清润坚脆,也有着不可忽视的影响” [12]。

髹涂糙漆。糙漆也要多遍涂抹,每遍涂刷的次数要多、要慢,每遍后都要使糙漆干燥至极干并用适当粗细的磨石加水或加油研磨确保漆面平直。

上光漆。糙漆之后上光漆,光漆也要多遍涂抹,髹过光漆之后入窨室干燥至极干。

退光出光。古琴髹漆一般在退光的基础上再出光,但也有将两个步骤合并一起完成的方法。退光出光的方法有多种,较常用的方法为:退光,先用磨石轻磨去漆面上的小漆点,磨石材质可稍粗些,研磨时可稍加些水,然后用软布、帛或手掌等柔软材料蘸磨料在漆面上来回揩擦,先退去漆面的浮光,再研磨至琴面光莹;出光,用水洗拭退光后的漆面,再用软布或手蘸油继续揩擦,直至漆面透出内蕴之精光。元明时期,又创造了琴面的推光法,漆光深沉而光亮[14]8。

3、材料

粘合剂。一般用生漆加胶水和牛胫骨灰配置的胶漆作为粘合剂,配制方法有煎制和调合两种。

裹布。唐代的古琴实物多用葛布,也有用麻布的情况;宋代的古琴实物中开始出现以纸做裹布的情况,宋代之后这种情况更为常见,特别是明代的落霞式古琴多用纸做裹布[16]。

漆灰。以鹿角灰用的也最多、效果也最好,也有用八宝灰、瓦灰的;漆用生漆灰。

糙漆。基本都用生漆,最后一层也可用煎糙,煎糙中有加颜料的。

光漆。光漆都用熟漆,制备方法多数为煎制、少数为晒制,有有色、无色和有油、无油等多种,多数光漆都添加有辅助材料来提高漆液干燥性、粘稠度、漆面的光亮度等。

磨料。退光磨料多用水杨木、柳木等罨煞后的炭末,也有用极细的砖灰或瓷灰的。

古代文献中已经认识到灰胎或胶漆对振动发声有阻碍作用,如《洞天清禄集》:“木不成段,声必不应。又为漆所碍,其窒塞可知”;《与古斋琴谱》:“须涂漆灰,庶胜指按”“太厚音蔽不亮”。

六、结语

综合来看,传统斫琴技艺在唐宋时期已经达到了相当的高度,并且深受传统文化和琴乐思想的影响:非常准确地认识了木材、琴体和槽腹的振动发声原理,对琴体用木材的选择和处理,对琴体形制、琴式以及相应的尺寸、部位和附件的位置等的选择和处理,以及对相关槽腹制度的选择,都非常具有科学性;非常正确地体现了传统文化和琴乐思想,比如琴式、琴体形制、漆色等分别体现了崇敬圣人、天圆地方、尚黑尚赤等传统文化,适中的琴材材质、琴体和槽腹尺寸、面板和底板厚度等体现了琴乐、琴声的“和”,选择旧材或处理材更能表达琴声的古雅韵味,琴体髹漆展现了琴声的内敛,相关的技术处理更是对传统琴乐和琴声审美的准确体现。

参考文献:

[1] 刘镇波,沈隽著.共鸣板用材的振动特性与钢琴的声学品质[M].北京:科学出版社,2009.

[2] 贾东宇.高温热处理对杉木声学性能的影响[D].北京林业大学说是学位论文,2010.

[3] 张超华等.云杉木材年轮方向对钢琴音板声学性能的影响[J].南京林业大学学报·自然科学版,2010(3) .

[4] 郑珉中.故宫古琴[M].北京:紫禁城出版社,2006.

[5] 中国艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会编.中国古琴珍萃 图集[M].北京:紫禁城出版社,1998.

[6] 范珮玲.唐“彩凤鸣岐”七弦琴[J].东方博物,2009 (3).

[7] 王钧玺主编.林业机械测试技术[M].北京:中国林业出版社,1995.

[8] 韩宝强.音的历程 现代音乐声学导论.北京:中国文联出版社,2003.

[9] 胡均安,向在喜,汤亮.小提琴共鸣箱面板和底板弧度对振动特性的影响[J].黄钟,2005(1).

[10] 佘亚明,王湘.初探板共振乐器的板厚度分布[J].乐器,1986(6).

[11] 杨帆.对不同形制古琴琴体声学特性的有限元分析[J].音乐传播,2014(3).

[12] 郑珉中.论唐琴的特点及其真伪问题[J].故宫博物院院刊,1985(3).

[13] 王世襄.髹饰录解说[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2013.

[14] 丁承运.中国造琴传统抉微 3[J].乐器,1981(3).

[15] 何豪亮,陶世智.漆艺髹饰学[M].福州:福建美术出版社,1990.

[16] 郑珉中.古琴辨伪琐谈[J].故宫博物院院刊,1994(4).

[①]参考的文献有:《中国音乐文物大系》总编辑部等.中国音乐文物大系[M];中国艺术研究院音乐研究所,北京古琴研究会编.中国古琴珍萃 图集[M].北京:紫禁城出版社,1998;郑珉中.故宫古琴[M].北京:紫禁城出版社,2006;重庆中国三峡博物馆.古琴 重庆中国三峡博物馆藏文物选粹[M].北京:文物出版社,2011;石超.浙江省博物馆藏琴.乐器,2011(2、3、4)。

[②] 主要参考文献:唐林等.音乐物理学导论[M].合肥:中国科学技术大学出版社,1991.148;佘亚明,王湘.初探板共振乐器的板厚度分布[J].乐器,1986(6);洪宏旼.古琴纳音功能之探讨[D].台湾台南艺术大学,2006;陈璇.古琴共鸣体声学振动特性的研究和分析[D].长春理工大学,2011;韩宝强.音的历程 现代音乐声学导论[M].北京:中国文联出版社,2003.92;青枫.古琴通解[M].联合科文出版社.249、250;丁承运.中国造琴传统抉微3[J].乐器,1981(3);赵璞.中国乐器学 古琴篇[M].1991.195。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/123398789.html