“客家”二字,是客家人到了新地方对自己的谦称,也是“客而家焉”的意思,“年深异境犹吾境,身入他乡即吾乡”。所以客家人的家族是自带故事的,客家地区那些沧桑而瑰丽的村落、堡垒,还有一些偏远地区的文雅地名,都是自带故事的。其中不乏一些南渡的天潢贵胄的痕迹。

本文将讲述几位隐于客家山乡的王子或公主的故事,很多客家人的族谱会提及他们。他们可能是你的祖先南迁的背景人物,也可能,本身就是你的族姓中人。

按罗香林先生在《客家源流考》的说法,如今的客家人主要由历史上五次大迁徙而形成。为了方便记忆,客名君将罗先生说的历次动因简化,分别为:

一、东晋五胡乱华;

二、唐末黄巢之乱;

三、南宋元人入侵;

四、清初移民垦殖;

五、清季仇客分声。

前三次因边疆部族的侵扰或入主,后两次有政府鼓励和本地人相争等因素,太平天国可以理解为“仇客分声”的超高升级版。这五大动因,如草蛇灰线,散落在客家地区的户籍人数变化和客家人代代相传的族谱中。

客家人如果翻开自家族谱,一开始往往是祖上“居中州”(即中原地区),本来在中原耕读传家、安居乐业。很快会话锋一转,提到战争,例如“自五胡乱华,永嘉沦陷、晋祚播迁,衣冠南渡”,或者因为“勤王”、“伐寇”等,然后沧桑南徙,择地开基。

每次风云际会的战争,“天性刚毅”、“勇敢”、“热爱自由”、“爱国爱家”、“同仇敌忾”的客家人总是“降服得最迟”(美国传教士George Campbell语),抗争也最刚烈。刚者易折,伤亡也往往最为惨重,不降服又要保存实力,就只好开始新的逃亡……

很多客家人的族谱中会有“勤王”、“扶主”、“伐寇”、“拒敌”等字眼。有的客家人,在经历了战争的创痛之后,躲入僻野深山,隐姓埋名数代人,只在族谱中隐晦地记载一些事实,到改朝换代几百年以后,才重新进行祖先的连接。

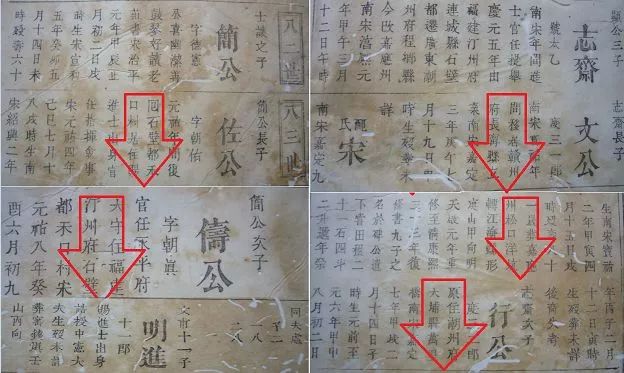

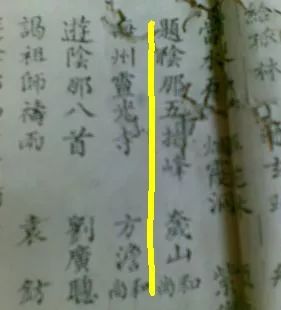

粤东南阳堂《邓氏族谱》摘图

可以看到同一家族,在赣闽粤各地开枝散叶

客名君从网友“故纸犹香”拍摄的南阳堂《邓氏族谱》中摘了几张图,图中显示,邓氏族人从福建石壁,播迁到赣州、潮州大埔(今梅州大埔)、嘉应松口(今梅县松口)等地。 该族谱提及九十世邓谨端时,写道:“元末年间,临寇蜂起,公率众拒敌,地方赖以安全,生殁未详。”最后,这位保一方平安的邓氏先人不知所终。

美国耶鲁大学教授Hungtington在《种族的品性》(The Character of Races)中说,客家人迁徙的过程,战乱和艰辛逐渐把懦弱和保守的分子自然淘汰了,能够到达新地方的,都是“比较有毅力有才干”的。

在朝代变迁、社稷倾覆之时,Hungtington所谓的“有毅力有才干”之人,不乏王族贵胄。因为血统和身份,他们南渡的风险指数远高于一般人,他们在客家地区留下了诸多痕迹。

在新会崖山蹈海殉国的

南宋末帝赵昺(bǐng)

诸老丹心付水流

孤臣血泪洒南风

客家筝有一首名曲叫“崖山哀”,弹的时候琴声先涩揉哽咽,继而徘徊,如一步一回望,最后壮怀激烈。这首曲,讲的是1279年南宋军队与蒙古军队在新会崖山的大规模海战,南宋最后一位皇帝——年仅8岁的宋怀宗赵昺,就殉国于此。

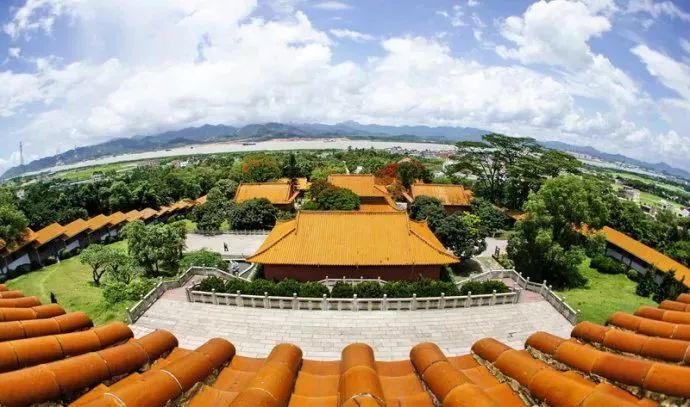

宋少帝赵昺和丞相陆秀夫蹈海之地

为了抗元,南宋人奔波海陆,百折不回,拼尽了自己的最后一分力气。首都临安(今杭州)被占领后,南宋江万载、文天祥、张世杰、陆秀夫等臣子没有放弃抵抗,一直和元军打到了崖山。南宋国祚和血脉的最后希望,寄托在杨淑妃和赵昰(shì) 、赵昺(bǐng)两个小皇子(南宋二王)身上。

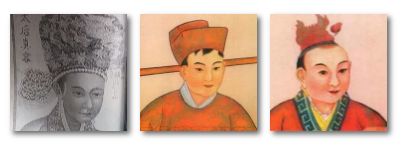

杨太后和宋端宗赵昰、宋怀宗赵昺

南宋的流亡小朝廷在沿着东南沿海颠沛流离,二王先后在流亡途中登基,杨淑妃为太后听政。海上的朝廷,风雨飘摇却百折不挠。两个小皇帝,赵昰在硇洲岛附近遇到飓风翻船,被70多岁的老臣江万载舍命救下后,不久惊病交加去世,最后,丞相陆秀夫背着赵昺在崖山之战中跳海殉国。

陆秀夫背着宋怀宗赵昺跳海

宋元之战从公元1235年爆发,至1279年2月崖山宋室覆亡,持续近半个世纪。这是蒙古铁骑纵横世界形成令欧洲人丧胆的“黄祸”以来,遇到的费时最长、着力最大、最为棘手的长期战争。

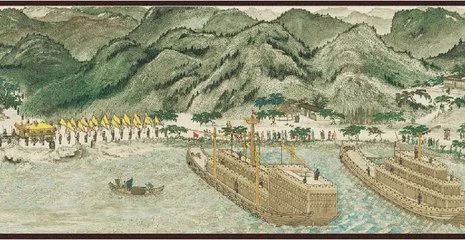

南宋军民向南抗元的路线

崖山海战,被称为“世界历史上四大海战”之一,历时23天,双方投入兵力50余万(包括参战的外围后勤保障人员),动用战船2000余艘,最终宋军全军覆没,战船沉没上千。

说其惨烈,在战役胜负已定、大势已去的情况下,为不使战舰落入敌手,宋军将数百艘战舰自行凿沉,超过十万众的南宋军民,包括皇帝、太后、丞相、官员、士兵、妇女、百姓,不愿服从元蒙政权,纷纷蹈海自尽……元朝所编《宋史》记载了这段史实:“七日之后,海上浮尸以十万计……”

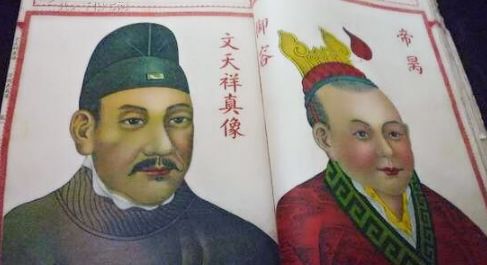

文天祥是江西吉安人,是南宋有名的状元。他在临安陷落时已经被捕,后来在镇江想法逃脱,历尽艰辛到福建找到流亡小朝廷。因在福建之时和张世杰、陈宜中意见不合,他被排挤出小朝廷,在闽粤赣交界地带抗元,艰苦卓绝,兵行经过赣州、兴国、龙岩、汀州、韶关、梅州、惠州、海丰,基本上是客家地区。

五华魏氏族谱记载:“三十九世祖淑玉公……时值宋末,天下混乱,有文天祥、陆秀夫、张世杰三人,扶宋主,在赣州,霸截水道。元主骑兵二十余万,……,杀戮人民,在此经过,……”客家义民前赴后继响应支持南宋抗元,包括一些女将军。《五华县志》说,“文丞相过长乐,一呼而从者数百。”可见客家人之英勇忠义。

广东新会赵氏族谱摘图

新会赵氏将文天祥的画像也放在族谱里

最后文天祥在海丰想率军与南宋行朝汇合,据说被张世杰拒绝,撤退时在海丰五坡岭被捕。崖山海战的时候,作为俘虏的文天祥就在元军的船上,亲眼目睹了海战惨状,“痛苦酷罚,无以胜堪”,“坐北舟中,向南恸哭”……

宋亡之后,文天祥旗下军士则辗转返回僻野深山中的客家地区隐居,所以很多客家族谱,往往对个中战乱和勤王抗元之事多有记载,如梅州的丘姓、廖姓、谢姓、叶姓,福建龙岩的易姓,江西寻乌的潘姓等。

客家地区部分地名也与南宋相关,显示了当地人对国事之念。梅州丙村的“丙”字,据说通宋怀宗的“昺”字;丰顺的“万江”被改为“留隍”(留住皇帝,曾留南宋小皇帝驻跸)。梅县东山书院旁边有一座文天祥曾带兵经过的“状元桥”。

赵家堡

宋太祖赵匡胤之弟赵匡美第10世孙、闽冲郡王赵若和,流亡至福建漳州漳浦县湖西乡硕高山麓避难隐居,在此仿宋朝故都汴京城布局建造了一座古城堡——赵家堡。他们都是“客家人”。

钓鱼城——上帝折鞭之处

南宋末年,余玠领导四川军民共建立了83座山城,扼守嘉陵江天险,或坐落于险滩之旁,构筑了一套固若金汤的严密军事系统,坚持抗元达半个世纪。其中王坚率领合州居民坚守钓鱼城孤城36年,并将忽必烈的哥哥、当时的蒙古大汗——蒙哥炮击在城下,改写了欧亚历史。

赵昺墓

根据新会赵氏族谱《帝昺玉牒》记载,宋怀宗的遗骸被群鸟护送,漂至深圳赤湾,被附近古寺的僧人收葬。

美国历史学家墨菲说:宋朝的中国“完全称得上是当时世界上最大,生产力最高和最发达的国家”。临安当时是全球最大最发达的都市。然而宋朝重文不重武,有着“城郭之美,物品之丰,人烟之盛,商贾之富,娱乐之盛”的发达宋朝,文人士大夫的“温柔之乡”,最终在蒙古人的铁骑下灰飞烟灭。

南宋的皇帝在歌舞升平和促织争斗中骄奢闲散,死后,被元朝臭名昭著的番僧杨琏真珈盗掘南宋六陵、挫骨扬灰,镇压在一个塔下……年幼的末代皇帝在海上颠沛流离,刚强忠义的遗民抛血洒泪在胡尘里……

“灭六国者六国也,亡秦者秦也”。历史学家汤因比说:从根源上说,任何文明的灭亡其实都是一种自杀。尽管南宋代表着当时最先进文明,最后还是未免贾似道式的内部糜烂和崖山的自杀。

从崖山的慈元庙俯瞰崖山古战场

新会赵氏族谱上眉清目秀的杨太后死时只有36岁,她的墓则用牡蛎壳筑成。在福建、广东沿海,有很多纪念她的节日。500年前,赵氏后人就把杨太后生辰之日定为节日,并修建慈元庙,举行大型祭祀仪式,至今不衰。

在梅州松口和阴那山隐居的

明末太子朱慈烺 (lǎng)

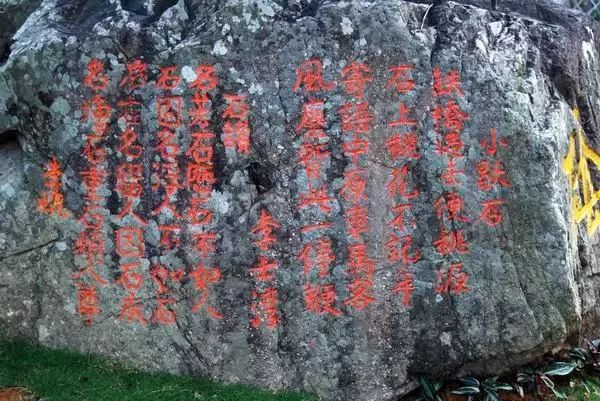

这首诗是在梅州阴那山出家的奯山大和尚所写《题阴那山五指峰》:

谁人伸臂划虚空,裂碎迷云千万重。

掌握明珠山吐月,周天星斗五轮中。

天画棋盘星作子,指弹日月照将军。

不知何处神仙着,花落棋声迅耳闻。

从诗中可以看出作者气势磅礴。作者奯山和尚的“奯”字,“大歲”。谁敢称“大岁”?还“掌握明珠”、“指弹日月”?诸多证据表明,奯山和尚,就是明末的太子朱慈烺。

李二何编写的《阴那山志》收录了奯山和尚的诗

《明史》记载:“太子慈烺,庄烈帝第一子。崇祯二年二月(注:1629年)生,三年二月立为皇太子。……及贼败西走,太子不知所终。”明末太子究竟身飘何方,正史上语焉不详,以“不知所终”了事。

《国寿录·崇祯太子》和《甲申传信录》等书则认为太子在1644年被清廷所杀,也有说吴三桂挟持朱慈烺到山西,朱慈烺死在陕西宁家湾;清朝初期还出现过几个真假难辨的太子,最终被杀,明太子的下落成了悬案。至今,在西南地区,还有人说自己是朱慈烺的后代。

那么,真正的太子朱慈烺在哪里?

上面那首《题阴那山五指峰》被收入太子老师李士淳编写的《阴那山志》。李士淳,字二何,明万历十三年(1585)生于梅县松口洋坑村祥安围。万历三十七年广东乡试解元,崇祯元年(1628)会魁进士,选任山西省翼城知县,任上捐俸银建翔山书院,亲为讲学,翼城文风遂大振,被人誉为“岭南夫子”。因政绩卓著,被荐贤授翰林院编修通议大夫、吏部右侍郎,充东宫侍讲(即太子的老师)。

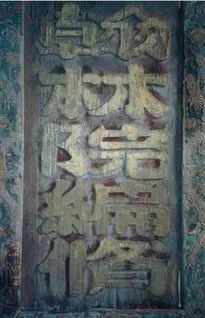

李士淳于当年带回家乡的"翰林院编修"鎏金木匾

1644年农历三月十九日,清兵入关,崇祯皇帝自杀,拒绝投降的李二何被大顺军用刑并关押。《程乡县志》记载,李二何“逆闯陷京,备受五刑,不污伪命,潜身回里”。

李二何先生

也不知当时遍体鳞伤、已经六十岁的李二何怎样在纷乱中护着太子逃出,他秘密携16岁的太子潜回了家乡——梅县松口。1645年,崇祯皇帝自缢后的第二年,李二何将侄子李直简所建客家围屋“世德堂”整饬一新,作为太子的行宫,房屋的格局和设计,充分利用当地环境,暗含了宏大的军事意图,如下下面这首李二何写的诗:

石破天惊奯客至,披肝沥胆紫宸开。

赵云阿斗肩孤命,仁贵征袍护主来。

收拾金瓯掀铁臂,龙飞九五又重回。

松口的客家人,从此有了个节日:农历三月十九日的“太阳生日”(实际上是崇祯自挂煤山之日),这一天每家每户要对着太阳敬奉、口诵“太阳经”,三百多年来经久不衰。松口人的颜值高皮肤好,举个例子,四大天王之一黎明的父亲就来自松口。

世德堂位于松口铜琶村下店,在梅江与松源河交汇处,外面看是普通的围龙屋,实则不然。世德堂主体“三堂四点金三围龙”,内有2个水井、36个厅堂、72个天井、299个房间,上中下三堂屋顶不见瓦(宫廷建筑特色),总占地七千平米。

世德堂正堂梁上金杠镂刻金色双龙戏珠

客家和潮汕地区常见房屋四角有高起的布有射击孔的炮楼建筑,俗称四点金。世德堂全屋一共有十二座碉堡。其围墙远高于主屋,门前设七级台阶,里面一些雕龙的细节。主屋大门嵌刻李二何书写的对联:“保世滋太;明德惟馨”,首字相连为“保明”(明朝)而不是堂号“世德”,内嵌“滋太”(太子)二字……

公元1865年,清将左宗棠率兵由闽入粤驻扎松口,着手围剿游击于嘉应州的大平军残部康王(汪海洋)。其先遣部队将司令部设在“世德堂”,尾随而至的左宗棠见状急令撤点,部属询问何故,作为汉族饱学之士、又是清朝命官的左宗棠秘而不宣。他必然知道松口乃明朝铁杆遗臣、明太子老师李二何之故里……

世德堂和仁寿楼、源远楼、登岸楼、乡贤第、石柱堂、诒燕楼、宝德楼、花园楼、掬水楼、花萼楼等共11座楼组成建筑群,各座主体建筑按皇家规制被赋予不同的功能,总体格局以正堂为中轴线左右对称分布。这些建筑又巧妙地和松口的河道交通相结合。花园楼的后面是面朝松源河背依炮楼的源远楼,是预备给太子登基的地方。

源远楼

据说是预备给太子登基的地方

奇特的是正中两个楼梯的第七个台阶不但是向外倾斜的,而且还是活动的,不知内情的人踩上会摔倒。这是对上面主人的精心防卫。大门朝向松源河码头,预备太子在紧急情况下及时逃脱,出门就可坐船直下梅江,从梅江可溯韩江出海到东南亚。而后面十个炮楼的开口方向正对码头,和不远处元魁塔遥相呼应,形成严密的防护系统。

松口的元魁塔,为李二何所建

一座扼交通要道的坚固了望塔

当时在交趾(越南)的南明大臣郭之奇给南明永历帝朱由榔(朱由榔1646年在广东肇庆登基,在位16年)的奏疏中说:“.....据阳江知县饶章禀报,……铨贰臣李士淳、佥宪臣罗万杰、赖其肖、兵科都臣谢元汴起义于潮……”世德堂和周边建筑群的设计,反映了李二何匡扶社稷复国报主的誓念。他一度想联合当初的潮汕总兵吴六奇(丰顺人)反清复明。但清兵迅速南下,逼近粤东。

山高林莽、易藏难攻的灵光寺

广东省四大名寺之一,门口的生死树千年不朽

李二何于是让太子暂在阴那山灵光寺出家隐藏,法号“奯山”,后来灵光寺一直供奉“太子菩萨”神像(据说文革时被毁)。灵光寺,初名“圣寿寺”,唐高僧潘了拳于咸通二年(861年)圆寂后,由村人建立,至今已有1600多年历史。明洪武十八年(1385年),粤东监察御史梅鼎捐钱扩建,更名为灵光寺。

李二何写了一首诗规劝太子归隐

铁桥过去便桃源,石上桃花不记年

寄语中原车马客,风尘暂此一停鞭

而奯山大和尚也在诗中慨叹梦碎:“谁人伸臂划虚空,裂碎迷云千万重”。李二何将寺庙大雄宝殿命名为“紫殿”,立崇祯皇帝牌位,亲撰楹联:“黄鹤楼上,物换星移,但留水碧山青,再至吕仙逢旧主;白鹤洞中,春回秋去,又见花开子结,重来学士认前身”。“旧主”是谁?“学士”和“吕仙”是谁?

奯山大和尚30来岁就成了一个高僧,晚年还去了交趾(越南),表面上是寻访一位从越洋过去的程乡县籍谢姓禅师。实际上,因南明有政权在越南复国活动,太子漂洋过海,并不是一般的和尚云游,恐怕是太子对南明近二十年斗争后覆灭的痛心和对明王朝的追忆。

“居数年,……师出海旋寓羊城报资寺,遽尔圆寂。……讣至,随往运其骸,归葬庵之左侧焉。”

梅州祥云庵,又名小阴那

祥云庵是惭愧法师到梅州起初的落脚之地

也是太子最终归宿

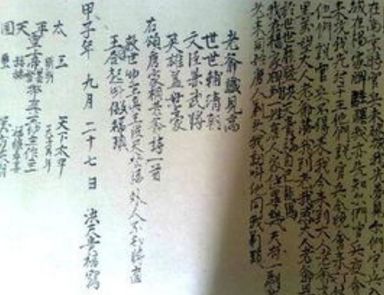

奯山大和尚在越南待了几年,后来圆寂于广州羊城报资寺(光孝寺),后又其徒孙真愧和尚前往迎归,葬于梅州祥云庵左侧。当地与真愧和尚深交的文人饶渠写了《真愧比丘纪略碑》,介绍了真愧与奯山的师承关系、奯山晚年的远游和归宿,并含蓄地提到他“追随踯躅,几历风波”,就是指太子的几次徒劳的反清复明努力。

在李二何和朱慈烺暗暗努力的时候,福王朱聿键在福州即位,改元隆武,封李二何为詹事府詹事,命其练兵筹饷。李二何与儿子李梗、李梓等在梅州各地向大户募捐钱粮募集乡兵,在交通要道松口拦河抽税,钱粮全部上交朝廷。

李二何还命各乡设站接待流亡官员和遗民志士。当时兵科给事中张家玉赠诗赞曰:“灞上劳军如见郭,关中转饷不推萧”。1646年3月,清兵攻入潮梅,李二何遁入阴那山。后欲配合潮州总兵郝尚久反清复明,但很快清兵屠潮州,死10万人。

这场反清复明的战争,客家人死难无数,殉国者无数,兵败逃难的,分迁至粤中及滨海地区,乃至川、桂、湘及台湾等地,很多客家人的族谱都有记载。在梅州平远五指石,当年客家人组成的隆武义军抗清城垣至今犹在。

大明王朝和尚建国(朱元璋)、和尚去国(传说建文帝出家、太子朱慈烺出家),去国后皇族中还有一位绝世艺僧八大山人。

在江西石城蒙难的

太平天国幼天王洪天贵福

有志攘夷愿未酬,

七星苗革得难谋。

幼天王洪天贵福(1849年11月23日-1864年11月18日),太平天国天王洪秀全长子。生于广东花县官禄埗村,生母名叫赖莲英,也就是后来洪秀全的“又正月宫”,清代广东省广州府花县官禄村人。

初名天贵,后加“福”字。登极后,玉玺于名下横刻有“真主”二字,清方又误称为“福瑱”。

1851年,来自广州花都、祖籍广东梅县的洪秀全在广西金田起义,洪秀全称天王,建立“太平天国”。仅仅两年之后,1853年,定都南京,太平天国就占据了大清朝的半壁江山。

1864年6月,洪秀全去世,其长子洪天贵福即位称幼天王,7月南京失陷,洪天贵福在干王洪仁玕、尊王刘庆汉、昭王黄文英、恤王洪仁政等的护卫下,突破重围,转战于浙江、安徽和江西,后在石城被俘,囚于江西石城的桂花屋中。

江西石城桂花屋

洪天贵福婴孩时随父亲奔波征战。4岁结束奔波,开始在天京度过了从孩童到少年的十几年时光。6岁时,洪天贵福开始读书,但是他的启蒙老师并不是博学鸿儒,而是比他大10岁的同父异母姐姐洪天娇(洪秀全不能看到有别的男人进出自己的后宫)。

洪秀全不准洪天贵福接触任何传统书籍,并在他9岁时就给他娶了四个妻子。1860年(清文宗咸丰十年)起,洪天贵福以幼主名义发布诏旨。1864年7月天京失陷,这位十几年从来没有出过城门的幼天王在李秀成和众兵将掩护下逃出天京,到达浙江湖州。

江西石城

8月末洪天贵福与当地太平军从湖州出走,打算会合江西的太平军后北上中原。部队沿途被清军紧追,10月9日部队在江西被击溃,年仅15岁的幼天王,在战乱中与洪仁玕离散,侥幸突出了重围后,独自徘徊于石城、广昌的山道上,后又流落至石城县城,潜藏在一个姓邓的裁缝家厨房的柴草堆内。

邓裁缝发现了这个眉清目秀的少年,就收他当学徒。但最终幼天王还是被清廷官员席宝田派来的被俘太平军指认,10月25日在石城郊外被俘。

幼天王在江西石城的囚室,位于石城县桂花巷桂花屋。桂花屋是清代典型的客家民居。该屋占地1500平方米,有70余间,分三进,前、中、后厅,两侧是厢房。

桂花屋系原石城巨富黄性存的私宅,建于清咸丰元年(1851年),1864年竣工,因厅前院内有两棵桂花树而得名。桂花屋的主人黄性存应该不会想到,他的新屋迎来的第一位“客人”竟是同是客家人的太平天国幼天王。

有没有发现巧合?

桂花屋位于石城县桂花巷,因院子里两棵桂花树而得名,可以称为“双桂”,而太平天国运动起源于广西桂平,广西简称“桂”,亦可谓“双桂”。

时间上看,该民居修建于1851年,落成于1864年,而太平天国1851年起义,1864年国祚完结,都是十四年!

定都南京是太平天国运动的最盛时期,南京被称为石头城,太平天国幼天王被俘的地方则是石城。

桂花屋建筑时,黄性存特意加了一扇五进马头墙,而当时在此关押的正是太平天国的“五王”:幼天王洪天贵福、干王洪仁玕、尊王刘庆汉、昭王黄文英和恤王洪仁政。

桂花屋是客家人所建,太平天国高管士几乎都是客家人,客家人起义,在客家地区陨落,仿佛一场惊心动魄的电影。

囚此时,侧室为幼天王卧室,花厅为供讯写自述之所,幼天王曾题诗于南壁上:

有志攘夷愿未酬,

七星苗革得难谋;

足跟踏开云山路,

两眼空悬海月秋。

奉命押解洪天贵福到南昌是湘人唐家桐。在押解过程中,唐家桐对洪天贵福诱之以利、动之以情,哄骗洪天贵福乖乖招供。

由于涉世未深,再加上恐惧,抱有侥幸求生心理的洪天贵福将自己的真实身份和所知道的内情和盘托出。幼天王的供状中提到了一百位多位王的王号和名字,并且对一些重要事件的具体日期记忆清晰,并念念不忘宫中有一只鹦鹉能说“亚父山河,永永崽坐,永永阔阔扶崽坐”。

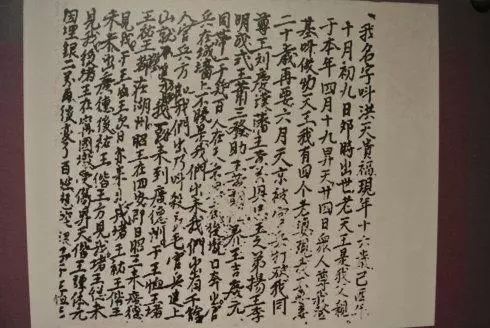

幼天王供书

1864年11月18日,幼天王被南昌巡抚沈葆祯下令凌迟处死,他为唐家桐写了三首赞美诗,墨迹未干,就被带到刑场,死时年仅十六岁,成为中国历史上唯一被凌迟处死的君王,也是得最惨的君王,场面惨烈之极,受刑时不到16岁。

这位不谙世事的单纯少年临死前还把押解他的清兵唐家桐视为可倚靠和信赖之人,非常恭顺哀怜,而且表示“不想再做长毛了”,梦想着将来可以跟“唐老爷”回湖南种田和读书考取秀才,然而清兵的暴戾令他残梦幻灭……

清军对太平天国的高管、将士,一律屠杀,除了李秀成个别人之外,其他全部都是凌迟处死,对太平天国女性以最残酷的刑罚(侮辱、木驴、剖心、凌迟等)处死,惨绝人寰。太平天国的高层管理者几乎都是客家人,客家人“因性坚毅,不苟随人”,刚烈不屈,被俘虏的都被清廷处于最酷烈的刑罚,死得非常惨烈,还不如战死。

因此,一般族谱很少记载太平天国的事情。有家族中有参与过太平天国的,很可能这个族人那一栏是空着的。例如太平天国水军总司令、森王侯裕田,本名侯观胜(一作管胜),广东嘉应州(今梅州)程乡县梅塘村人,据说侯氏族谱中,就找不到他。

森王侯裕田

(后来剃发易服下香港给李世贤采购军火,

所以是清人打扮)

晚清的积弊难返、客家人之刚勇善战使得前期他们畅通无阻,两年就拿下了最富庶的江南,林凤祥和李开芳带着两万余人用不到三年时间就打到了天津(直隶),差点掀了清王朝,让垂暮的清政府打了一个激灵,也给了很多后来者以历史的启迪。

太平天国前期一路高歌猛进,后期当一个流着客家血液的对手(曾国藩,祖父来自梅州)上场时,客家人之间的对决,让这场战争成为人类历史上伤亡最多的战争。太平天国数次让曾国藩差点殒命,实力强悍却最终幻灭的原因,是在于天平天国自身。

亡六国者,六国也,非秦也。

太平天国的治理太过简单、粗朴,依托的神权理念荒唐且难以自圆其说,高管们虽然年轻善战也不乏谋略,但普遍出身草莽、读书少,成事后又不加速进阶,反而各种内部分歧,最终碰到一个读书多、心性玲珑通透、又超会用人的曾国藩,历史的秤砣最终倾向于曾国藩一边。

史料被曾国荃烧得差不多了,导致很多人黑太平天国,甚至不惜辞藻极力妖魔化。太黑和太捧都不是大历史观,都不“客观”。太平天国曾经多次优待清军俘虏(湘军多次屠城),试图改变妇女缠足、男人抽鸦片等恶习,推广客家人爱清洁和天足的习惯,让汉人保留汉人的发型,不留那种奇怪的“金钱鼠尾”辫子,让女性也考科举当官等。

西方人画的李秀成画像

李秀成让苏州的生产和贸易空前繁荣(有数据),他外交上的不卑不亢,并重视雇佣外国士兵,甚至让外国人死心塌地为天国服务,也启发了曾国藩和李鸿章。洪仁玕的天朝田亩制度让很多中国人知道,原来还可以那样不奴性地活……

真是:“诸君但尽人事于日下,必垂青史以永芳。”写完忽然觉着有些长了。本来想写一位在民国时期以爱情的缘由嫁到梅州平远的爱新觉罗氏格格,以美好的结局调柔一下这篇文章的,转念又不想让历史的痕迹打扰到相关的人,就先写这三位。

客家名人堂历史文章阅读:

索引一:名人荟萃(by名字)

熊德龙叶澄海赖国传 刘水缪寿良 邹锡昌田家炳李东生

张一鸣王兴蓝灿辉张德兆蓝珍

周仰杰(Jimmy Choo)温惠仁(Robert Wan)伍冰枝

丘成桐郭华榕邱晓华陈兴动黄旭华杨伟光

欢迎关注 全球客家名人堂,来这里深度了解客家名人和文化。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/121559212.html