一.决定审美的因素

近日,有网友晒出三只松鼠2019年10月份的产品宣传海报。因海报中模特形似“眯眯眼”的妆容,一些人认为这是丑化国人、故意“辱华”。这已经是“眯眯眼”在今年引发的第三场舆论风波。

之所以很多网民一看到“眯眯眼”就如此愤怒,是因为美国在20世纪初塑造出的超级反派“傅满洲”,就以“眯眯眼”“下垂胡子”的形象深入人心。从此之后,“眯眯眼”成为西方人对于中国人的刻板印象。如果有西方人在公共场合做出“眯眯眼”的动作,毫无疑问是一种刻意辱华的行为。

很多网民把三只松鼠的系列海报,上升到了“辱华”的高度而加以批判,但是作为一家以盈利为目的的中国企业,“三只松鼠”及其广告的主创人员很难说有“辱华”的动机和恶意。也有一些人认为,主创人员即使没有主观故意,在其潜意识中也是受到了东方主义文化的影响,存在着刻意迎合西方刻板印象的嫌疑和倾向。

作为一个经历了百年苦难史的民族,民众时刻保持着对东方主义刻板印象的警惕,这是一个好的社会现象。但是,在批判这种形式的西方文化霸权的同时,我们是否陷入了另外一种形式的西方文化霸权陷阱?

东方主义是Edward.W.Said在20世纪70年代提出的一个学术概念,是指西方基于对东方的主观偏见而创造出来、甚至从西方传递到东方自身意识中的一种特定想象。

在东方主义的想象和修辞中,东方是一个“无法代表自身”,而“必须被别人代表”的世界。不论是在西方学术著作还是文艺作品中,东方世界都被严重扭曲了。一方面,欧美人眼中“非我族类”的东方世界,经常被丑化、野蛮化,以欠缺理性、道德沦丧、荒诞无稽、懒惰愚昧的面貌出现;但另一方面,东方又常常充满着某种令人神往的神秘色彩,满足了西方人对于前现代社会的异域想象。

毫无疑问,东方主义是一种东西方之间失衡的权力关系的产物。在西方社会的主导性文化体系占据强势地位的情况下,东方主义所塑造的刻板印象不仅流行于西方社会,而且常常被东方自己所内化,形成一种“自我东方化”的现象,即东方通过西方想象东方的方式来想象和表征自身。

比如在八九十年代,新生的第五代导演群体为了能够走向世界、得到西方主导的国际影坛的认同,刻意在电影中凸显出一种神秘、落后、感性、充满情欲的东方形象特征,一定程度上以一种逢迎的姿态去迎合西方对于中国女性的想象。这些在《红高粱》《菊豆》《大红灯笼高高挂》等电影作品中都有体现。

这次三只松鼠事件中的“眯眯眼”,也被认为是一种典型的带有东方主义色彩的西方刻板印象。“眯眯眼”在英文中的词汇为“chink eyes”或“slanty eyes”,一般指细长的眼睛,也有人直接称之为“中国眼”。

在美国语境中,“眯眯眼”是典型的亚裔面部特征。这种面部特征在崇尚大眼睛、深眼窝的西方中心主义审美下,通常被认为是不够美的,甚至是滑稽的,因此,眯起眼睛这一简单动作也就变成了一种种族歧视行为。

所以,“眯眯眼”成为一种东方主义的文化歧视,内在包含着两个环节。一是把“眯眯眼”设定为东方人的面部特征,二是在西方中心主义的审美之下,把这种面部特征定义为丑。这两者是缺一不可的。这也就衍生出一个问题,我们在批评“眯眯眼”所包含的审美歧视的同时,所依据的审美标准是什么?

美并不是一种亘古不变的永恒之物。从古至今,在不同的社会历史过程和文化语境中,美的标准一直在发生着变化。决定审美标准变化的要素,可以概括为两方面:

一.社会阶级的因素

一个社会形态中占主导地位的阶级,必然会按照自身的利益与趣味来塑造整个社会的审美。

二.种族特点与民族文化的要素。

不同种族的人都会按照自身的特点,来塑造出相应的审美标准。

比如唐僧在西行取经途中,遇见其他人种时就毫不掩饰他的鄙夷之情。在今天看来深目高鼻、大眼睛、面庞立体的白人帅哥美女,在玄奘看来就是“风俗刚烈,容貌鄙陋”,“人貌粗鄙,既陋且鄙”。因为那时候大唐国力强盛,比较有文化自信,就很自然地以自身的审美标准来评判其他种族。

秦汉以前,中国人的长相以单眼皮塌鼻子为主,天生扁平,属于典型蒙古人种,从全部是单眼皮、细长眼的秦兵马俑就可见端倪。自魏晋南北朝以后,随着各种民族人种的不断流动、融合,双眼皮、大眼睛的人才在中国社会多了起来。

因为这样的缘故,今天在主流审美语境中被设定为“丑”的长眉细目,在中国古代的很多艺术作品中都作为“美”而呈现过,甚至在唐宋以前是一种标准的“美”。在流传至今的一些唐朝宫廷仕女图中,我们可以发现很多这样的面相。

当然,这种对于长眉细目面相的喜爱,与封建社会中对于女性的定位也是有关系的。李渔在《闲情偶寄》中写道:“目细而长者,秉性必柔,目粗而大者,居心必悍。”封建男权社会对于女性的定位就是相夫教子,“无才便是德”,评判女性。

美,在当今时代乃是社会发展之重要组成部分,美学经济亦如火如荼。在经济条件并不发达的古代社会,社会大众对美的追求并不弱于今天。不过,古时的美与当今的美既有共通点,亦有各自的特点。这些特点表现在多维度,乃是与当时的社会发展背景以及社会文化相互影响。在传统社会,审美标准有其深厚的理论逻辑支撑,且与中华文化有着一脉相承的价值追求。

传统社会讲究的美之涵义有多重,包括通常意义上的艺术美,比如绘画、音律等,又包括生活美学,比如插花、香道,还包括伦理美,例如精神道德之高尚,此外甚至包括“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”这种大道之美。这些不同的类型美共同组成了中华文化之美学,它们背后的共同思想基础乃是中华文明。这亦决定了它们相互之间可以和谐共处,乃至彼此影响。

三.以核心文化为内在精神要素

传统社会的审美标准有一条主线,此主线贯穿了中国社会数千年的发展历程,即中华文化。换言之,中华文化尤其是主流核心文化乃是传统社会审美的基本依据。违背之,则其美学价值难以得到大众认同,反之,即便是新鲜事物,亦可能很快就得到主流审美标准的认可与青睐。

1、文化决定美

每一个民族都有自己与众不同的审美标准,在民族内部,绝大多数人都有着一致的审美情趣,这是源自民族文化的熏陶。在中国两千多年的帝制时代,大众的审美标准皆是由当时的主流文化所决定。

比如,宋代审美倾向于清雅简洁,从其传承下来的各类文化遗产可以证实。这审美风格的形成恰恰来自于当时登峰造极的浓厚文化以及独特的内敛型文化价值倾向。再比如唐朝前中期的审美倾向于热情与华贵,后期逐渐开始向保守的方向发展,这亦是当时的文化在美学领域的反衬。

2、文明提升美

文化是不断发展变化的,审美标准亦在不断演进中。纵观我国古代文化以及美学发展史可以发现,不同朝代都有着自己专门性的审美标准,甚至同一朝代中的不同皇帝都对审美标准有着不同认知。

随着社会文明的演进,文化内容与精神价值亦会进行发展变化,这会理所当然地对美学产生决定性作用。这里以历史上几个朝代为背景进行简要分析:魏晋时期的社会文明产生了竹林七贤式的消极美学文化,到了大唐王朝却形成了雍容华贵般的积极审美,再到宋代这个文明顶峰时代又把清心寡欲式的平和清雅审美变成了主流标准。这背后是文明对于美学的提升与促进。

四.以崇尚和谐为主要追求目标

传统社会审美讲究层次,亦追求深度的美学感悟。不过,在这所有的感悟背后有一个共同的追求,就是和谐美。“和”乃是中华文化之核心精神,是数千年未变之民族追求。因此,在历史传承中,“和”文化亦逐渐发展成美学文化的追求目标。

1、和谐乃是美学之基础要素

美学构成要素包含多方面,不同文明之美学的要求亦不同,在中国传统美学中,追求的核心要素是和谐。亦可以说,一件事物若是违背和谐定律,其永远无法被认为是美的。

首先,以伦理美这一方向为例来说明。中华传统社会伦理道德的核心就是和谐,一切事物的发展都是围绕此目的而展开的。纵观古代伦理知识与实践活动可知,“和为贵”思想是人人皆高度认可的主流思想。故,这是伦理美的最基本的要素,少了它,伦理美就缺少了灵魂与立身之基。

再比如:传统山水画之美,人们在欣赏其磅礴大气或者婉约秀美之同时,亦会感悟到一种舒心之感,一种非常顺畅的画面美,此乃是由于画面中蕴藏的和谐气质所决定。这种和谐气质不仅给整幅画面带来美感,更是其不可或缺的。没有它,山水画就丧失了美的基础。

2、和谐是审美文化之中心点

审美时,审的是事物之核心精神,感受的是其背后的灵魂。美好事物之意义不仅在于给人们视觉上的美感,更为重要的是带给人们精神上以愉悦和灵魂上以和顺。此乃是唯有和谐才可达到的高度,才能完成的使命。

3、以自然生命为美学价值标准

中华美学不同于其它文明背后的美学,它是以中华文明为根基,以中华文化为载体的一种美学价值体系。在其精神内涵中,以自然生命为根本价值标准。“道法自然”,中华美学文化亦把事物中的核心美集中到自然美这一高度。

这一自然美并非指纯天然美,而是符合自然规律之美,符合世间大道之美。这亦是中华文化中人之本善的物化,是仁义礼智信美德的美学体现。

保和学士聊典籍总结:美,乃人们心中的温柔,是民族精神的再现,审美,带来的是精神的愉悦,灵魂的升华,是对人生的无限渴望与对生命的诚挚尊重。懂得审美的人,是一个有趣的人,拥有一个有趣的灵魂。一个民族的美学亦决定了一个民族的眼界和发展潜力,其审美标准则赋予了民族文化新的价值。华夏五千年来,中华民族之审美既恪守根本又与时俱进,共同促成了中华文明之绚烂生命力。

五.我国传统审美的特点如下:

一,意向思维

由于中国哲学重视心理情感,必然以主体的情感意识的主要内容,不同于西方以外界事物为对象从而获得认识的观照 。中国美学是建立在主客统一基础上的,主体不是以客体作为认识对象,从而形成对象化、或逻辑化、或公理化的观照 ,而是面向主体自身,进行内在体验的。这审美观 在一定意义上具有形上思维的性质,但又不同于西方的形而上学,它是一种人学形而上学,不离形而下者而在。

二,整体性的思维模式

中国文化偏重综合,弱于分析,许多概念带有模糊性,但这种系统的、整体性的思维方式却体现出典型的东方美学智慧,例如观风俗以知盛衰 、以大观小等。

三,是一种意象

看重主观情致与客性思维是由意象出发,而省却推理过程或直觉或顿悟的思维方式,富有灵感性、创造性,这样可避免由于追求精确严密性不易获致美的享受的逻辑思维方式澄怀观道就是这种意象思维的代表。

四,是一种直觉思维

西方并不排斥直觉思维,在这一点上似乎有了契合点。但是我们仔细分析就会发现二者实质上是不同的。直觉体验也不排斥和否定理性思维,并不和理性思维相对立,而是感性、理性交互为用,相辅相成,有别于西方严格区分感性、理性。

总之,审美被赋予了浓郁的东方特色。中国人娴熟地将自己的情感渗透于其中,使带有情感色彩具有了鲜活的生命力,由感性、理性、情感交织而成的,较之等其他美学范畴,它更明显地体现了中国人人本主义的审美倾向。

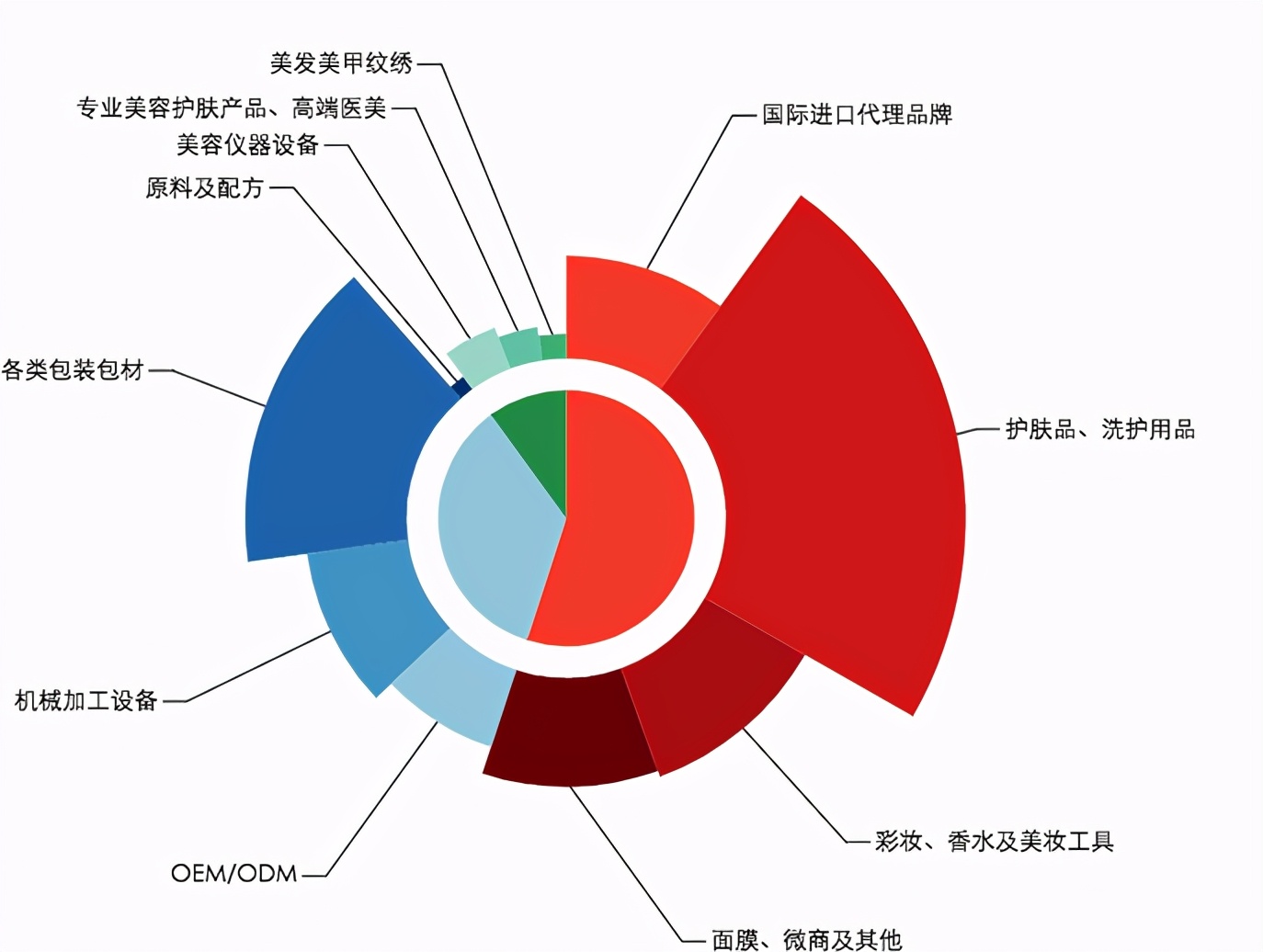

六.审美多元化参透影响美业方方面面

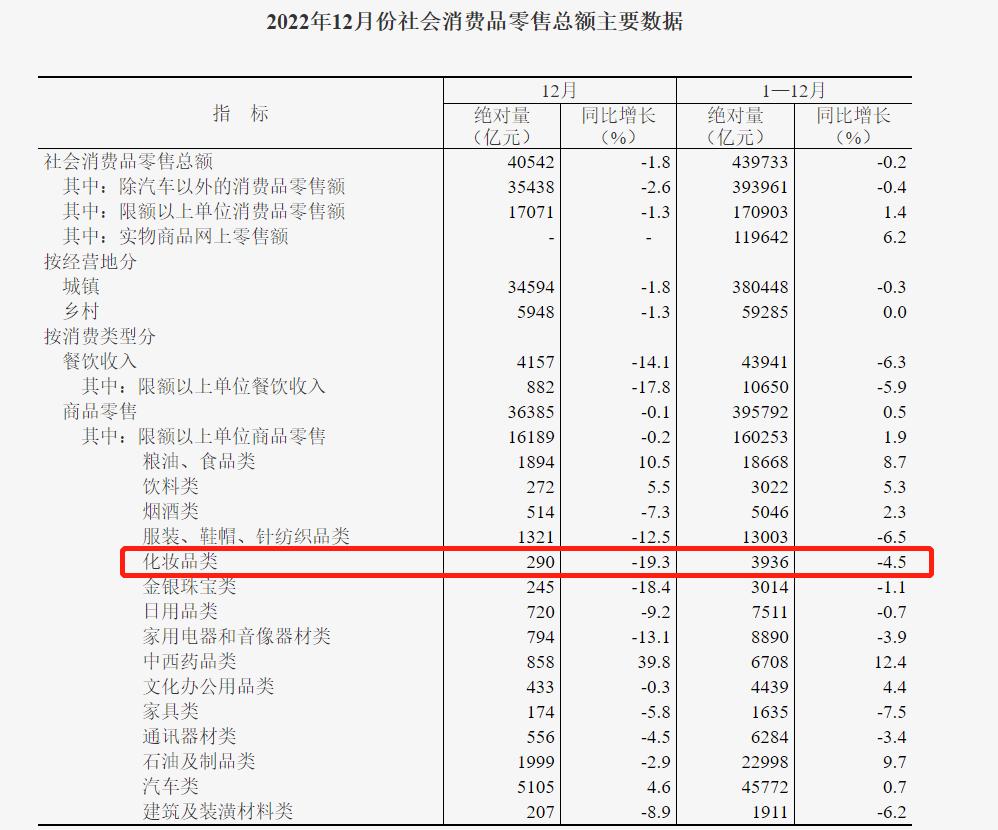

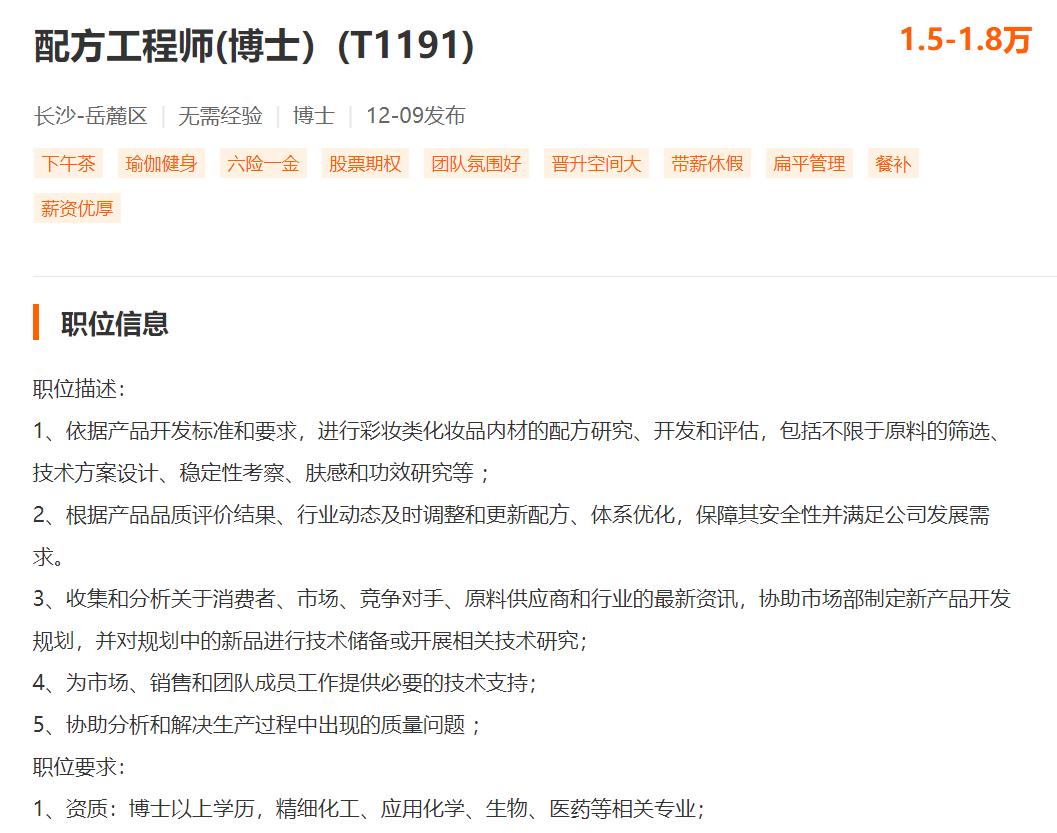

1、化妆品

化妆品作为时尚产业中非常重要的一部分,在产品开发、设计理念上,很大程度上会受到社会文化,以及在文化背景下的审美观念、标准的影响。当我们提及文化与审美时,很多人可能觉得这是一个社科类的话题,跟产业发展没有直接关系。但事实上,我们早已“陷入其中”。

不同国家、不同种族人群在审美、文化等方面存在着巨大的差异,这些差异不仅体现在民众认知的人物形象上,在妆容风格、化妆品品类等方面,也随处可见。

美白VS美黑,不同文化背景下的肤色审美差异

曾经有外媒文章写道:美容行业总是充满着歧视、焦虑、不平等的眼光。人们对美的感知,受到不同时代、不同时尚决定的文化和美学观念的指导,从而形成美的不同标准。

比如,美国人崇尚抗衰,欧洲人偏爱自然无暇的皮肤,亚洲人更追求美白,巴西人则喜欢蓬松的长发和晒黑的皮肤。不同地区的审美差异,在肤色观念上表现得最为显著。

1)亚洲地区美白产品盛行

“肤色统治”(pigmentocracy),意为以肤色的深浅,定义财富及社会地位的高低。这种现象在全球范围内不同的国家当中十分常见,其中在印度尤其严重。

因为特定的国家历史、宗教观念等复杂的社会原因,印度人崇尚浅肤色。在印度,浅肤色是可以帮助女性获得社会地位的一个组成部分。为了追求美白,有的印度人不惜冒着伤害身体的风险,使用化学换肤、注射谷硫酮或者吃美白丸的方法,甚至还有人使用漂白剂。

长期以来,包括印度在内的亚洲国家,大多数都秉持着“以白为美”的思想。世界卫生组织(WHO)调查发现,在中国、马来西亚、菲律宾、韩国,至少有40%的女性使用美白产品,这个比例在中国更高。据智研咨询的数据统计,在20-50岁年龄层之间的中国女性消费者中,超过80%的女性有美白需求;在中国,每年有近660亿的美白消费市场。

根据Fitzpatrick皮肤分型,世界上的肤色分为6种不同类型。其中,中国人主要为容易晒黑(褐)的Ⅲ型、Ⅳ型皮肤,因此对美白的需求更大。

有观点认为,以肤色划分,实际上隐射了西方国家殖民主义和“白人至上”的思想。

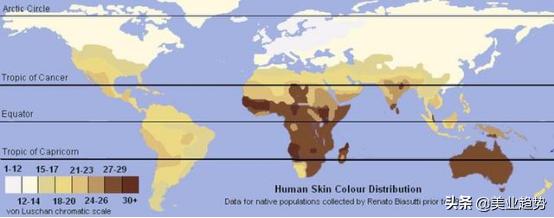

△Renatto Luschan人类肤色分布图

在西方的传统语境中,White和 Black分别指代“白人”、“黑人”,而“Yellow则是 19 世纪左右才随种族主义思想的扩张而出现的词,现在欧美几乎很少使用这个词指代亚洲人。为什么当时“Yellow”会成为亚洲人的代名词?有观点认为,由于受到殖民时期的影响,那个时期大部分亚洲人普遍营养不良,显得面黄肌瘦。

但无论先天肤色是否白皙,在中国从古至今的传统审美标准中,一直包含了肤白这一选项,更有“一白遮百丑”的说法。《诗经》中形容美人为“肤若凝脂”;秦汉时代流行用铅粉美白;现在,民间还流传着各种“中国古代美白偏方”。

在化妆品行业中,美白也始终是一条热门赛道。据美丽修行大数据显示,近年来,美白淡斑需求快速走高,从2019年到2021年,关注度飙升9倍,中国的美白淡斑市场在过去6年时间内增长了42.6%。

同时,随着现代精细化工的不断发展,人们的美白方式也越来越多。比如,在小红书上,网友们分享的美白技巧五花八门,除了防晒之外,还有脸部美白、身体美白、内调美白等。此外,口服美白、美白身体乳、磨砂膏,以及美白精华、面霜等产品,都有较高的搜索量。

国内外与美白相关的抗氧化、抗糖化等概念也开始流行,部分国际品牌甚至专门推出面向亚洲人群的美白线。而在不同的国家中,日本的美白技术更胜一筹。最早,人们使用腐蚀性强的氧化剂双氧水美白,现今,由资生堂集团推出的传明酸、4MSK、烟酰胺等美白专利成分经过完整的科学验证,在研究型消费者当中备受欢迎。

但当亚洲地区美白风靡时,欧美地区对此却有着截然不同的社会观念。据报道,在黑人生活问题运动兴起之后,包括强生、欧莱雅在内的数家公司,都因美白产品而受到批评。

人们认为,美容行业缺乏包容性,并且一直在塑造和定型美容观念。一位批评者声称:化妆品公司主要由白人高管经营,是审美文化的重要决策者。几十年来,大品牌通过广告和印刷杂志传播,经常告诉购物者什么才是美,什么不是美,这通常缺乏多样化的模式。

2020年6月27日,欧莱雅集团宣布旗下产品将停用“美白”、“亮白”等宣传用语。其在一份公开声明中表示:欧莱雅决定,从旗下所有晚间护肤产品中删除

2)欧美地区热衷于美黑

因历史上的种族主义歧视问题,在欧美社会,“美白”产品也被认为带有歧视性质,发展受阻。同时,随着社会阶级的发展和分化,在沙滩上享受日光浴,将皮肤晒成“健康”的小麦色,通常意味着更富有、更高端的生活方式。

因此,近现代欧美逐渐形成了以黑为美的审美主流。他们推崇日光浴、沙龙美黑、美黑霜等等,在英语中,美黑用“tan”来表示,指日晒后皮肤呈现出来的小麦色、古铜色的深色皮肤。

据相关记载,美黑起源于20世纪20年代,可可·香奈儿(Coco Chanel)在乘坐游艇旅行时,晒出一身古铜色的皮肤,随即在时尚界引起了一股潮流。

1927年7月,英国的《时尚》杂志封面首次刊登了用于晒黑的设备,标志着美黑开始被时尚界所关注。目前,美黑的途径主要有两种:天然美黑和人工美黑。主要是通过室外晒日光或者室内美黑床,接触紫外线达到美黑的效果。

不少国际知名品牌都曾推出美黑化妆品。比如,HR赫莲娜的美黑霜、THE BODY SHOP的身体美黑润肤油、娇韵诗的SPF6美黑古铜仿晒乳等。这类美黑产品中的核心成分通常为二羟丙酮(DHA),可以和皮肤的胶原蛋白反应,生成棕黄色或者棕黑色的产物,沉积在皮肤上。

从整体上看,国内消费者对美黑几乎没有什么兴趣,但小麦色和古铜色的肤色也在部分人的审美点上。比如,演员古天乐作为美黑狂热爱好者,曾坦言自己更喜欢健康的古铜肤色。还有歌手吉克隽逸、艺人王菊等国内明星,也凭借一身深色皮肤,更具有个性和记忆点。

因为审美观念带来的市场需求差异,国内极少有品牌专门推出面向美黑人群的产品,基本只有几个小众的个例。

各个人种的皮肤生理结构差异,也带来不同的护肤需求

除了社会文化带来的审美标准差异之外,从科学研究的角度看,不同国家地区的人群,皮肤本身的生理结构就存在着显著差异。

首先,不少研究证明,欧美白种人的皮肤衰老速度远超于亚洲黄种人。白种人的真皮层较薄,弹力纤维与胶原纤维排序有差异,多是干性皮肤,油脂分泌少,容易衰老;而亚洲人的皮肤较厚,软组织比较重,相比之下更容易发生皮肤下垂的现象。

其次,也有研究表明,黑种人皮肤角质层中细胞数量、皮肤角质层的脂质含量高于白种人。然而,由于黑种人与白种人的角质层厚度没有显著差异,因此黑种人皮肤中有更大的细胞间凝聚力,角质层更加紧凑,可能会影响化妆品有效成分的吸收。

深色人种的皮肤中,成纤维细胞的含量比较高,可以源源不断分泌胶原蛋白,不容易显老。美国有句俗话叫BLACK DONT CRACK,意为“黑人不会老”。曾有科学研究发现:皮肤中的黑色素可以保护皮肤抵御紫外线,紫外线是造成皮肤衰老、干瘪的元凶。因此,皮肤颜色越深的人,衰老速度越慢。

此外,角质层pH值、表皮微生态构造等方面,黑种人与白种人之间也有所不同。而目前,对于皮肤的生理、结构与功能研究仍主要围绕白种人进行。

据招商证券公布的化妆品行业研究报告显示,在西欧市场,护肤、彩妆、香氛占比分别为23%、14%、14%,品类的需求分布与日本、中国有明显的差异。其中,在护肤方面,西欧和美国侧重保湿、修护和抗衰老。

此外,欧美系化妆品偏好各种去角质促剥脱的产品,尤其喜欢在各种产品里加入水杨酸、果酸,这类成分能够促进他们的皮肤代谢,加快角质层新生速度。然而,对于角质层更薄的亚洲黄种人来说,“刷酸”需要一再谨慎,需要从低浓度到高浓度建立皮肤耐受性,避免伤害皮肤角质层。

据了解,国内化妆品中α-羟基酸,及其盐类和酯类(包括苹果酸、柠檬酸等果酸)的含量不得超过6.0%,水杨酸含量不超过3%;而在美国化妆品中,这个浓度范围会更大,为α-羟基酸浓度不超过10%,化妆品中水杨酸的添加浓度通常为2%-4%。

有部分品牌注意到不同肤色、种族人群的皮肤结构差异,从而推出具有肤色包容性的化妆品。如今,包容性美妆在国外市场,已经成为一个新兴趋势。

3)中国式审美将大大影响未来的医疗整形美容行业。

中国医疗整形美容的发展只有短短几十年,但中国人对于美的追求自古有之。每个时代都有一定的审美标准,我们将几千年来的审美标准进行总结与筛选,便诞生了中国式审美科学,而且中国式审美将大大影响未来的医疗整形美容行业。

我国医美市场每年大约有1000万人次的体量,按照平均每年30%的增速,5年之后市场将有约7300万人次去做美容整形,5年后消费者将更年轻化。国人对于美的追求自古有之,虽然人的美丽各有千秋,从审美角度来说也是“环肥燕瘦”各有所好,但每个时代都有一定的审美标准,大众审美都有一定的趋同性。

现在国内医疗美容领域通用的审美标准是西方的美学标准,某些甚至并不适合亚洲人。中国人有属于自己的审美标准,比如饱满丰盈的额头是福气、智慧的象征;夫妻皮肤光滑平润纹线稀少者,情感和睦,婚姻幸福等。从科学的眼光来看待,中国式审美也是大数据统计的结果,是一种经验的总结,好的“颜值”可以作为一种大众审美的选择标准,是被大多数人认可的传统美。

“国内的医美行业虽然起步稍晚一些,但基于需求数量大,医生的手术例数多,经验技术相对也丰富很多。甚至在某些医美项目中,国内拥有全球领先的技术,例如眼眉额动态年轻化术、瞳距增宽等。

很多人觉得做了美容是不阳光的事情,总是小心翼翼的掩饰。而站在行业的角度上,我们希望社会,政府、协会、美容机构弘扬医美带来的正能量,倡导健康的、绿色的、美容整形行为,正确看待美容整形。爱美之心人皆有之,随着人们日益提高的生活水平和对美丽的追求,越来越多的人开始关注医疗美容。

4)美发造型

美发造型总的来说是门视觉艺术。它是在尊重人的自然相貌的基础之上,通过艺术的手法,弥补人们的缺陷,突出人们的优点,让整体形象看起来更加美好。当然美发造型并不仅是局限于画一个漂亮的妆容,而更侧重于展现人物本身的气质和特点。通过美发造型这样的艺术手法赋予人一种崭新的生命力和活力。

美容美发造型专业往德、智、体全面发展,培养高雅的审美情趣,能设计打造现代人物整体形象设计、舞台、影视人物造型等,有理论、有实践经验、开拓创新、符合市场专业化、高端需求的全方位高级形象设计人才,从而具备从事色彩顾问师、个人形象设计师、影视人物形象设计等工作的高技术人才。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/112121211.html