我仿佛穿过三千年的时光与历史纷争

来到你的身边

沿着特拉维夫的海岸一直走,是相对安静的雅法老城。这里是世界上最古老的港口之一,老城的石头房子已经在地中海岸边矗立了几千年。坐在雅法老城边,可以眺望远处高楼林立的特拉维夫,无论是年轻的情侣还是虔诚的教徒,都愿意在这里停留。 特拉维夫-雅法,两座合二为一的城市,一面是古老,一面是现代,仿佛一眼穿越了4000年。

雅法是具有4000多年历史的港口城市,世界上最古老的城市之一。在蓝色的天空下,地中海的海水显现出艳丽的湖蓝色,映衬着雅法老城金色的石头墙壁,分外悦目。

有着蓝色塔顶的是雅法港口的老灯塔,后来被改造成为清真寺宣礼塔。

雅法(Jaffa或Yafo)名称的来源有多种解释,其中一种说法是“雅法”是希伯来语“美丽”一词的谐音,因为这里风景绝佳,秀丽如画。我想来过雅法老城的人,都会举双手赞同这种说法。

特拉维夫和雅法曾经是两座独立的城市,1949年4月,两座城市合并成为特拉维夫-雅法,虽然雅法在面积上无法和特拉维夫相比,但它无疑是这座城市的中心之一。

这样面朝大海的生活让我羡慕不已。

晚餐过后,再次走在雅法的石板路上,几只猫也在悠闲的散步。

黄昏的阳光更加浓烈,一场狂欢般的街头舞蹈正在进行,雅法老城在经历了几千年的时间历练之后,依然历久弥新。

Tips:

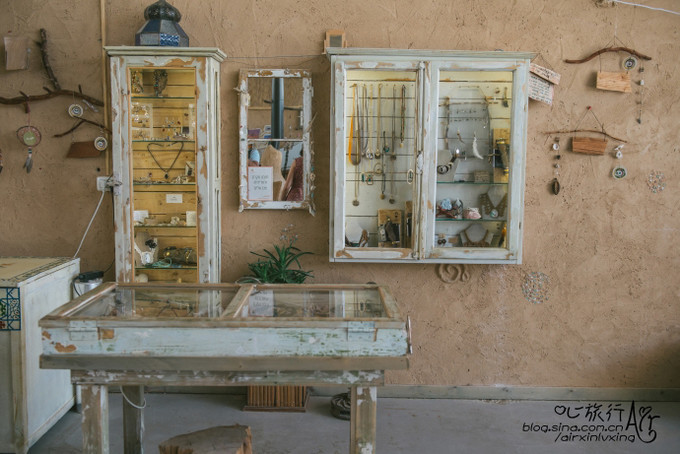

1. Yoram Gal工作室

地址:Netiv Hamazalot 19, Old Jaffa 68037

开放时间:10:00-19:00

2. 伊拉娜·古尔(ilana Goor)的私人博物馆

地址:4 Mazal Dagim St. Old Jaffa

开放时间:周日-周五 10:00-16:00;周六和假日 10:00-18:00;假日前夕 10:00-14:00

门票:75谢克尔

海法 迷醉巴哈伊花园

当车子从高速上远远的接近海法,目光便会不由自主的被这座城市吸引。整座城市依着山坡而建,形成长长的一线,分外宏伟。深入其中,它更是用华美的巴哈伊花园,瑰丽的蓝色地中海,以及丰富的美食,俘虏了每个人的心。

海法这个名字在希伯来语中的意思是“美丽的海岸”,这座城市背靠着“上帝之山”卡美尔山(Mt Carmel),西邻地中海,是以色列第三大城市。城市中间的一条大道一头连接着地中海,另一头正对着城市中心最壮观的建筑——巴哈伊花园。

我们驱车直达这座空中花园的最高层,蓝天白云之下,整个城市和港口尽收眼底,这里有着海法最醉人的景观。

花园的顶层及陵寝所在的第十层免费对公众开放,所以人都可以进入参观,但巴哈伊花园毕竟不是普通花园,而是宗教场所,因此只有巴哈伊信徒才可以在管理人员的带领下从顶层一直走到底层。另外巴哈伊志愿者会在每天上午或中午组织小型参观团队进入花园,从第十层走到底层。

巴哈伊信仰创立于波斯,创始人是一名自称为巴孛的波斯年轻人,他宣称神的使者将再次降临人间,给全人类带来新的启示。后来,他早期的追随者巴哈欧拉创立和完善一种被他称为巴哈伊信仰的新宗教,并在海法的卡梅尔山为巴哈伊信仰先驱——巴孛建造陵寝,这便是巴哈伊花园。

巴哈伊花园依山而建,自山脚一直至绵延山顶,长度近千米,最大坡度超过60度,从山脚仰望,如同悬挂于空中的花园,十分壮观。

站在这座巨大的花园面前,人们的目光会不由自主的聚焦于花园中心的巨大金色穹顶,这座建筑便是位于山腰第十层平台的巴孛陵寝。围绕巴孛陵寝,上下各有九级巨大的平台式阶梯,设计为九个同心圆,象征着最初追随巴孛并为之献身的18位门徒。所有的直线和弧线都将人们的目光引向中央的金色穹顶。

巴孛陵寝建于1921年,虽然从建造之初就有建造阶梯花园的规划,但在此后过去将近70年,它还只是一座单体的陵寝建筑。1987年,巴哈伊世界中心任命加拿大籍建筑师法理博·萨巴主持设计和建设梯田花园,最终耗时十四年时间才落成,造价超过250亿美元。

巴比伦的空中花园只存在于历史的尘埃之中,而巴哈伊花园却是现实中的空中花园。巴哈伊的信徒们相信:这里是人类最美好的栖居地,他们的大同梦想便通过这个栖居的花园传向世界的各个角落。2008年,联合国教科文组织将巴哈伊圣地收入《世界遗产名录》,除了巴哈伊花园外,它还包括位于阿卡附近的巴哈欧拉神庙。世界遗产委员会对它的评价是:它不仅具有普世的精神价值,在建筑风格和设计上也具有独特的文化价值。

巴哈伊阶梯花园沿袭了经典波斯花园的设计准则:苍翠、简洁、细致和对称,同时也融合了欧洲园林的风格,采用大量不同季节开花的植物,让这里一年四季都有鲜花盛开。

花园的石阶及平台都由白色大理石制成,华美而神圣。

一股清泉沿着石阶自上而下流过整座阶梯花园,泉水晶莹清凉,偶尔叮咚作响。地面上是由白色及橙色地砖铺设的图案,色彩艳丽、温暖。

花园经过精心的设计和修剪,无论什么时候来,都是花繁叶茂。

石栏杆上有石头做成的花盆,鲜红色的花朵在蓝天白云下盛放,映着那一片繁华的城市和港口,仿佛置身人间天堂。

站在山顶的平台俯瞰海法的城市和港口是一种视觉的享受,海法的经济和工业都很发达,这里有以色列最早、最大的工业园区,很多国际高科技公司在这里设有分公司,进行研发和生产。

海法港是以色列最繁忙的客运港口,也是最大的货运港口之一。

从山脚到山顶还有两三个观景点,在半山腰俯瞰海法的海岸线,地中海的海水闪耀着明媚的蓝色,衬托得这座城市分外美丽。

如果不是自驾车来,可以在山脚下乘坐缆车上山。

山脚下是海法的老城,小巷弯曲,有很多石头房子。

墙上的装饰充满了当地特色,也让经过这里的人感受到浓浓的异域风情。

我们来此的目的是寻找一家吃falafel的小店,这里卖的falafel是当地人选出的海法味道最好的。

店真的很小,中间过道只容一人通过,来这里的人更多的是外带。

falafel是一种非常流行的中东小吃,翻译过来就是炸鹰嘴豆丸子。把鹰嘴豆打成泥,在里面加上洋葱、茄子,然后做成丸子下锅炸。可以直接吃,但更普遍的方法是夹在PITA饼里,配上各种蔬菜,放上胡姆斯酱,就是一份超级大早餐。

还没夹饼,就迫不及待的尝了一个,有经过高温油炸之后得到的油脂香,以及鹰嘴豆本身的清香。里面已经码了味,干吃会有点咸,所以还是请老板给做个夹饼的经典版。

蔬菜有卷心菜、黄瓜和西红柿,还可以根据自己的口味加入辣椒酱、蒜蓉酱。

老板正在忙着为我们炸更多的丸子,刚出锅的丸子口味是最好的。

最后浇上胡姆斯酱。

一份最正宗的以色列早餐就做好了。

一口咬下去,裹着酱料的鹰嘴豆丸子更具魅力,而各种蔬菜则带来清爽。虽然全部是素食,但味道绝对一流,不比肉夹馍差哦。

不怕辣的一定要搭配这种又酸又辣的泡椒,味道又上了一个台阶。

吃了这样分量十足的早餐,必须要喝一杯阿拉伯式黑咖啡。

我们入住的酒店就在正对巴哈伊花园的大街上,这条街的两边有很多餐吧,正值世界杯期间,当夜幕降临,每家餐厅都在户外支起了大屏幕,很多年轻人和朋友聚在这里,喝酒、吃饭、看球,置身其中,感受到海法年轻与开放。

我们的晚餐选择了当地一家很有名气的餐厅兼酒吧:Garden,距离我们的酒店只有几十米。看到前菜大家已经很熟悉了吧,不再说了,不了解的童鞋请自行翻阅前面的博文吧。

主菜依旧让服务生推荐了厨师的招牌菜。第一道主菜上桌,是一大块肉卷。肉质干松,味道和酱肉相似,比较有咀嚼感。小伙伴们吃完后有的说是牛肉,有的说是羊肉,最后找来服务生一问,原来是外面是牛肉,里面是羊肉,这样的混合做法还真是第一次见。

第二道是煎牛排和鸡胸肉的组成,下面以四季豆铺底。这道菜的中东色彩并不强烈,味道中规中矩,份量很足,如果不适应这边的饮食倒是很不错的选择。

这一道是店里的很受欢迎的招牌菜,咖喱鸡肉。在一张PITA饼上,堆着几大块鸡肉和土豆,鸡肉已经软烂脱骨,味道入得很深厚,最赞的是下面那张饼,吸收了不少汤汁,变得很美味。

这一道大概是最具中东特色的菜式了。瓦盘用面封口烤制,里面是羊肉馅做成的饼,混合有大量的奶酪,味道还不错,可以配合一些蔬菜来降低油腻感。这道菜要趁热吃才好,随着温度的降低会加重羊肉的膻味。

酒足饭饱,看周围的人都在抽水烟,也忍不住第一次尝试了一下。这里的水烟是苹果味道的,要把烟深深的吸入呼吸道,感觉烟雾已经到达了丹田,再缓缓吐出来。据说这叫深吸法,吸多了会醉。我倒是很想就醉倒在这座花园城市里。

Tips:

1. Falafel Hwadi Micheal(炸鹰嘴豆丸子小铺)

地址:Wadi Nisnas 21, St. Wadi Nisnas 21, Haifa 47654, Israel

电话:972 4-851-7054

2. Garden餐吧

地址:Ben-Gurion, 43, Haifa, Israel

电话:048507061

网址:http://www.gardenrest.co.il

死海 旱鸭子的春天

死海以奇特的自然景观而著称,也是来以色列绝对不能错过的一站。超高盐度的湖水让人们可以轻而易举的漂浮在上面,即使不会游泳也绝对不会沉下去,我这只旱鸭子终于迎来了春天,在水里尽情畅游了一番。

死海这个名字来自于希伯来语,意为盐海,而对于翻译过来的中文来说,不免让人怀疑这里是否死气沉沉。但当死海第一眼出现在车子前方的时候,我便立刻被它浩瀚的蓝色吸引。

死海位于以色列、约旦和巴勒斯坦之间,这里的海拔是负422米,是地球上已经露出的陆地的最低点,也正因为如此,这里高温少雨,周围是大面积的荒漠和戈壁,死海大概就是因此得名。

死海是湖,所以波澜不惊,没有任何起伏,如同铺陈开来的蓝色绒毯,从公路一直到天边。

死海南北长86公里,公路就依湖而建,车游弋在山脚与湖泊之间,往复迂回,美景尽收眼底,这也正是我越来越沉迷于自驾旅行的原因所在,自由驰骋穿行画中的感觉是其他旅行方式所无法替代的。

第二天特意起得很早,迎来死海上的日出。

已经有早起的人们泡在死海中,死海的水不但含盐量高,也富含各种矿物质,在海水中浸泡,可以治疗关节炎等慢性疾病。死海边也因此建起了工厂,从死海中提炼各种矿物质,做成各种化工产品。

早上的温度舒适,阳光也很温柔,为了避免被晒成鱼干,此时享受死海漂浮是非常适宜的。即使是大清早,水温也不低,体感在三十度以上,快赶上泡温泉了。

死海水的盐度是普通海洋的十倍之多,在岸边可以看到自然析出的盐结晶。

有很多老年人来此度假,每天在海中浸泡,以达到治疗疾病的功效。

酒店挨着海岸建成一排,从酒店出来过条马路就到。岸边的设施也很全面,岸上有躺椅和淡水淋浴,水中为不太适应漂浮的人准备了栏杆,可以协助人们在水中找到平衡。

这边岸边也有两三家酒店,但据观察,这片海滩并非酒店的专属海滩,而且有换衣间等公共设施。

死海里很贴心的搭了遮阳棚。

虽说在死海里是沉不下去淹不死的,但漂浮也要讲究技巧。

在死海中切忌用力过猛,动作要舒缓轻柔。而且整个人浮起来容易,但因为死海水的浮力很大,想再站起来就不太容易了,需要调整好重心,否则这样咸的水喝到嘴里,或者是溅到眼睛里都是非常难受的。

当身体完全放松之后,漂浮在水中是一种享受。水的触感很特别,像油一般,泡过死海水之后全身皮肤都滑滑的。

这一片的死海在阳光下显现出深浅不一的蓝色和绿色。

海水清透异常,水中是盐形成的洁白的结晶。

我们在山顶的观景台停下来,山脚下的死海异常美丽,所有人兴奋的叫起来。

以死海边一对情侣的深情拥吻来结束这篇文章,死海给人的感觉正如这幅定格的画面一样,充满了生机与爱。

走之前别忘了逛逛这里的死海泥工厂,最受欢迎的就是这款死海泥面膜,不但有特殊优惠,还能退税,价格比机场免税店还要便宜。

还有各种从死海泥和死海水中提炼出来的物质制作的化妆品,保证让你满载而归。

马萨达 永不再陷落

马萨达是古代犹太人留下的珍贵遗址,是希律王一手建立的华丽圣殿。但更让人动容的却是后来在这里发生的犹太人用死亡代替奴役的惨烈故事。这里不仅是世界文化遗产,更是犹太民族英雄精神的象征。

马萨达位于犹地亚沙漠与死海谷地交界处的一座岩石山顶,在以色列哈希曼王朝,马萨达就修建了原始的碉堡。到了公元前40年至公元4年,希律王开始大兴土木,在这座悬崖峭壁之上兴建起了奢华宫殿,成为早期罗马帝国奢华宫殿建筑的代表。尽管如今这里只剩断壁残垣,仍然可以一窥当时犹太人的智慧。

通向马萨达的道路都极为险峻,在死海炽热的阳光下沿着蛇形路(Snake Path)攀登是一种考验。在以色列,每个参军服兵役的士兵入伍后的第一课就是到马萨达,每一个新兵都必须要沿着那条之字形的道路,攀登上死海边的马萨达,然后对着国旗宣誓。

马萨达的缆车是为游客准备的,而以色列的当地人则只能通过蜿蜒的蛇形路攀登而上,这是他们对于在这里曾经发生的惨烈历史,对于马萨达精神的致敬。

站在马萨达的山顶眺望,除了棕黄色的大地,便是蓝色的死海。由于死海的蒸发量常年大于补给量,死海的面积正在逐年缩小,在二十多年前终于分裂成了南北两个湖,中间靠一条人工水渠维系。在马萨达,正好能清晰的看到死海的断点。

与其说是宫殿,不如说这里就是一座城池。马萨达构筑了1.3公里长、3.7米厚的的城墙,塔楼、营房、军械库、粮草库让这里固若金汤。

墙角残留的彩色壁画展现了当初希律王宫殿里的精美。

这里当然会有犹太人最重视的犹太会堂,这也是以色列发现的最早的犹太会堂之一。

在干旱的沙漠地区,如何解决喝水的问题呢?古代犹太人设计了一套精密的存水系统。水渠和存水窖将河水引到马萨达之内,降水也被巧妙的收集起来。将一杯水倒在模型之上就能看到整个存水系统的工作原理。

遗址之中还有一个让人叹为观止的罗马式浴池,地上残存着彩色的马赛克。

更让人吃惊的是蒸汽室,这些圆形的小石柱支撑起地板,下面是蒸汽,当时奢华的生活可见一斑。

漫步在马萨达的断壁残垣,俯仰之间,都可以发现精美的石雕,或是曾经使用过的器皿。

然而使马萨达扬名的并不是希律王的华美宫殿,而是犹太人用生命写成的宁为玉碎不为瓦全的惨烈历史。公元70年,罗马人占领了耶路撒冷,对犹太人大肆杀戮,幸存下来的犹太人携带家眷来到马萨达。公元72年,在罗马人占领耶路撒冷并且毁坏第二圣殿3年之后,罗马军队决定要拔掉马萨达这个眼中钉,罗马大军将马萨达团团围住,本以为轻而易举的攻势,却成为一场旷日持久的“罗马围攻”。

罗马人最终选择了最笨的方法,在马萨达的旁边堆一座与它同高、巨大无比的土堆,再堆一个巨大的斜坡到城堡的围墙下,攻城时间变得越来越近。

公元73年4月15日,这一天正是逾越节的前一天,马萨达上的犹太人决定在逾越节这一天集体殉难。首领爱力阿沙尔在夜晚召集了马萨达全城的男女老少967人,发表了那篇著名的讲话:“勇敢忠诚的朋友们!我们是最先起来反抗罗马的犹太人,也是坚持到最后一刻的人。感谢上帝给了我们这个机会,当我们从容就义时,我们是自由人!为了让我们的妻子不受蹂躏而死,让我们的孩子不做奴隶,我们要把所有财物连同整个城堡一起烧毁。不过一样东西要除外——那就是我们的粮食。它将告诉敌人,我们选择死亡不是由于缺粮,而是自始至终,我们宁愿为自由而死,不愿做奴隶而生!”

犹太教律法中规定:犹太教徒不可自杀,这就使得如何集体殉难成为一道难题。以色列史学家约瑟夫在《犹太战争》中这样记录:“他们用抽签的方式从所有的人中选择了10个人,由他们杀死其他人。每个人都躺到地上,躺在自己的妻子和孩子身边,用手臂搂住她们,袒露自己的脖颈,等待那些中签执行这一任务的人的一击。当这10个人毫无惧色地杀死了所有人之后,他们又以同样的方式为自己抽签。中签的人将先杀死其余的9人,再杀死自己……那最后剩下的一个人,检查了所有躺在地下的尸体,当看到他们已经全部气绝身亡之后,他便在宫殿的各处放起火来,然后用尽全身的气力将剑刺进自己的身体,直没至柄,倒在自己的亲属身边死去。” 从此,犹太人没有了自己的国家,在此后将近2000年的时间里,他们流落世界各地。

1963-1965年,考古学家对整个山头进行发掘,考古发现印证了史料中的叙述。在马萨达遗址中发掘出来10个陶片,每一片陶片上面都写有一个名字,这便是最后那十位勇士用来抽签用的生死符。如今,这些陶片就展出在马萨达的博物馆之中。每一个名字,都值得人们永远尊敬。

站在马萨达西围墙处,可看到山下褐色的土地上有8处呈长方形或是菱形的痕迹,那就是当时罗马大军营盘驻扎留下的痕迹。

马萨达上,鸟儿在这里自由的飞翔。

今天,马萨达仍然是每年犹太成年礼仪和新军誓师大典的举行之地,他们的誓言“马萨达永不再陷落”将成为每个热爱和平的人心中永远的愿望。

埃拉特 像本地人一样度个假

埃拉特位于以色列的最南端,守着红海的一个小海湾,海湾的对面是约旦,再往南,一侧是埃及,另一侧是沙特。一个小小的地方,竟然是四国交界。虽然只拥有红海的一个小海湾,但宝蓝色的海水,海底丰富的自然景观,以及自由舒适的氛围让这里成为以色列人最钟爱的度假胜地。

一扫以色列内陆地区干旱荒凉的景观,埃拉特坐拥着妖艳的红海,岸边的珊瑚带像是给海岸线镶上了一条彩蓝色的花边,珊瑚中鱼类成群,观看这一切最好的地方就是埃拉特的海洋公园。

这里的海洋公园没有那些动物表演,给大家展示的完全是一幅有关红海的大自然的画卷。这里的生态环境保存的非常好,海水的透明度极高,是浮潜的好地方。

海洋公园的水族馆并不大,但观赏性却很强,全部都是色彩斑斓的珊瑚和鱼类。

海洋公园最精彩的部分就隐藏在公园中心的观景塔里。

红海的海水清澈见底,海岸线的海底布满珊瑚,让海水呈现出一片深浅不一斑驳的蓝色,在阳光下闪耀出各色光彩。

登上塔顶,海岸线上这条明艳斑斓的色带更加耀眼,让所有人都惊呼红海的美丽。

海水透如水晶,船行其中,不像行驶在海中,倒像是飘浮在空中。

红海的浅水区很短,海水在离岸边不远的地方迅速加深,因此海水的颜色也从浅蓝转换成宝蓝。

瞭望塔中隐藏的秘密其实是在塔底,塔底四周都是玻璃,不用潜水,便可以看到红海海底的世界。

这里不是水族箱中养育的人工盆景,而是红海中切切实实的自然景观。珊瑚替代了花草树木,不同颜色不同条纹的鱼替代了空中的飞鸟,地上的走兽。

埃拉特的面积不大,机场、豪华酒店、购物中心与码头连成一片,成为市中心。海滨小城大多有着悠闲的气氛,慵懒和欢快的情绪如同细菌一样在空气中滋长,顺着呼吸钻进每个人的身体里,呼出成一张张笑脸。

红海的海水让每个人都想与它亲近,于是下午和小伙伴商量好一起出海玩玩。码头上有很多出租小型游艇的,200元一小时的价格几个人分摊下来很划算。

游艇配司机一人,船上钓竿、浮潜设备都一应俱全。

在上船之前买了冰块和啤酒,放在船上的冰桶里,一会到海上就有冰啤酒喝了。

出发!

红海的海水是亮眼的宝蓝色。

我们放下鱼钩,看看有没有自愿者上钩。

小艇欢快的前行,踏出一道白色的浪花。

大帆船很有复古范儿。

船在海豚公园附近泊下来,别看这里的水已经深了,但仍然是浮潜的好地方,小伙伴下水待了一会儿,说水里是一群一群的鱼。

围养海豚的圈边已经形成了小得生物带。

海豚公园中一共有6只海豚,都是在附近发现的受伤或是无依无靠的海豚。开始时候它们只是定时来这里觅食,后来由于海湾里船只众多,它们经常会受伤,于是就在海边建立了这个公园,圈出一大片天然海域,给它们提供了一个庇护场所。

坐小艇可以在旁边近距离的欣赏它们在水中矫健的身姿,如果想和海豚一起游泳,或者给它们喂食,就需要岸边买票进入海豚公园。

在这片碧海蓝天之下,人们都各自享受着属于自己的乐趣。

很多流行的水上极限运动都可以在这里找到,比如这个“水上飞人”。

这就是以色列的埃拉特,一个不为我们所熟知的,却是最生动、诱人的以色列。来这里度个假吧,像个本地人一样。

耶路撒冷 信仰

第一次去以色列,回来却没有写耶路撒冷。有太多的关于耶路撒冷的历史,有太多的感悟,却如鲠在喉,只觉得任何语言在此刻都是苍白的。我不想把耶路撒冷写成一篇旅行攻略,因为在这里没有什么攻略,每个人在这里会遇到不同的场景,不同的人,有不同的感触。没有哪一条路是标准的游览路线,多元文明的零距离碰撞赋予耶路撒冷一种致命的吸引,让人想踏遍老城每一平方厘米的土地。几千年的历史纷争让这里成为一块极其特殊的区域,让这里成为三大宗教朝拜的圣地,却也成为矛盾和冲突的众矢之的。抛却历史,抛却对错,我看到的只有信仰,震撼人心的信仰,这就是耶路撒冷摄人心魄的魔力。

在耶路撒冷老城的东边,有一座多山峰的石灰岩山脊,这就是橄榄山。第一次来这里的人大概都会被不计其数、一个挨着一个的石棺所震惊。根据古犹太传说,弥赛亚时代将从这里开始,那时,第三圣殿将会重建,所有死去的人将会全部复活。距离第三圣殿重建的地方越近,就会越早复活。因此,数世纪以来,橄榄山都是犹太人最神圣的墓地。所有死去的人的脚都朝向耶路撒冷老城的方向,这样在他们复活之后,便会面朝耶路撒冷。

这里是俯瞰整个耶路撒冷老城的最佳地点,站在山顶之上,历经了几千年风雨的耶路撒冷就在前方。

整个耶路撒冷都是乳黄色的,那是耶路撒冷石的颜色,它是所有建筑唯一允许采用的材料。穿着黑衣的犹太教徒不知道在石棺前默念着什么,夕阳渐渐将整个老城涂上一层金色。

那一天的日落特别壮丽,太阳的余晖将半边天空映成了金色。

经常会有犹太人到此悼念,我们在等待日落的时候,一群穿着黑衣戴着黑色高帽的传统犹太教徒来到这里,为他们去世的爷爷进行了一场祷告,这是我们从在此巡逻的士兵口中得知的。祷告完毕,他们从小屋中鱼贯而出,穿过墓地,背后是金色的耶路撒冷。凝重的色彩,此刻无声胜有声的画面,像是电影中的场景,却又是真切的现实,直击内心。

太阳渐渐没入老城的地平线,却将余晖久久的留在耶路撒冷的上空。漫天彩霞中,忽然响起伊斯兰古兰经,如歌如泣,回荡在老城的上空。我用手机录了一段视频,却阴差阳错的没有保存下来。那一刻,几个人都静默了,只是看着、听着,直到古兰经最后的余音被吹散在风中。

老城里亮起了昏黄的灯,而墓地却慢慢沉入蓝色的夜。这也许是耶路撒冷几千年风风雨雨中一个最平常的日子,重复着这里日复一日发生的故事,却成为我心中终身难忘的一幕。

站在这里,可以望见耶路撒冷的点点灯光,还有隐匿在夜色之中的阿克萨清真寺。

哭墙之上,是伊斯兰教的圆顶清真寺(The Dome of the Rock)。

他们面对哭墙,祷告和哭泣,祷告的声音从成百上千个不同的躯体中发出,汇成一股声音,在哭墙上空盘旋。

祈祷前犹太教徒要先清洁,然后分男女进入祈祷区,男士必须戴上传统的帽子。

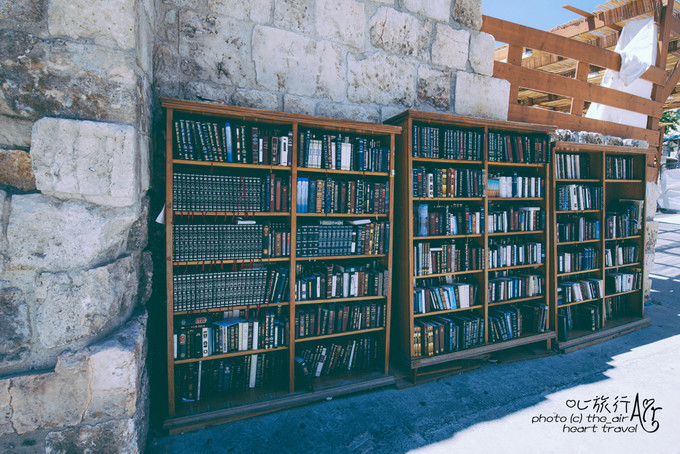

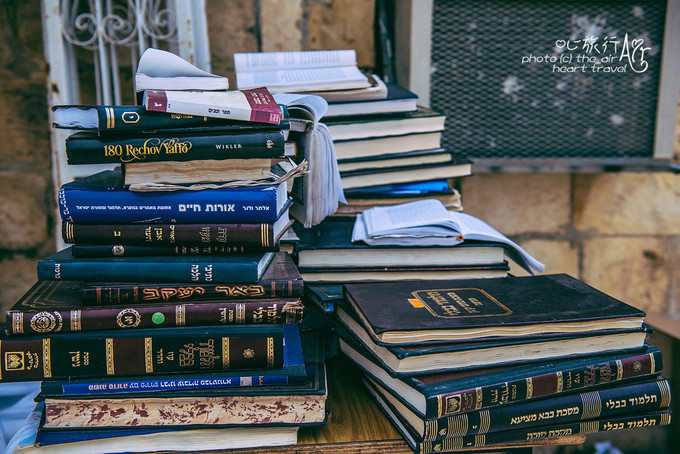

祈祷是人们生活的一部分,各种版本的经书塞满书柜,也塞满了他们的心灵。

这段长50米,高18米的高墙承载着犹太人对于历史的叹息和对于未来的希望。

每个犹太教徒都在按照自己的方式祷告,有的一边祷告一边点头,这是因为他们在祷告时不断提到神的名字,没提及一次,便需要点一次头。

以色列男孩成长到13岁,就会为他举行成人礼,这个仪式要在犹太人的哭墙前举行。仪式隆重而兴奋,亲友们欢呼着,把他举起来,所有人的脸上都是笑容。对这个男孩来说,从此时起,他就将遵循犹太教的教义和613条戒律,正式成为犹太教的一员。

信徒们用手抚摸着墙面,如同抚摸着犹太人千年的伤口,历史上数次的被外族入侵让耶路撒冷十八次被毁,却又奇迹般的重建。

人们将写着祈祷的纸条塞入墙壁石缝间,迫切的将自己的心愿传递给上帝。

很多人读着读着便会轻声哭泣起来,为犹太人曾经所经历的苦难而悲伤的哭泣,为国度的复兴而喜悦的哭泣。

在老城里遇到两个犹太少年,他们的头上和手臂上佩戴着犹太人的经文匣(Tefillin),经文匣遵循极其严格的方式缠绕在他们的身上,表示对上帝的敬意和对诫律的遵守。

我通过导游的翻译问他们,觉得什么东西对他们来说最重要?少年坚定的回答:“摩西的十戒”,答案出乎意料却又在情理之中。(根据《圣经》中《出埃及记》的记载,上帝亲口晓谕摩西和以色列民众,为他们立下了十条基本诫律和其他诸种法律。这十条基本诫律是:我是耶和华,你们的上帝;不可制造并崇拜偶像;不可妄称上帝的名;要守安息日;要孝敬父母;不可谋杀;不可奸淫;不可偷盗;不可做假证;不可贪恋别人的房屋、妻子、仆婢、牛驴和财物。这就是著名的摩西十诫。)

清晨的耶路撒冷格外平静,熙攘的店铺还没有开张,被千百万人踩踏过的石板光滑可鉴,在这座城里,似乎每一块石头都有故事,每一步踩下去都是历史。

白天的圣墓教堂看不见地面,挤满了来自世界各地的基督教徒和游客,这里是耶稣基督遇难、安葬和复活的地方,是耶稣“受难之路”的终点。

公元335年由君士坦丁大帝修建的其实是三个彼此相连的教堂,分别位于三处不同的圣迹之上:一座长方形廊柱大厅教堂(Matyrium),围绕Rock of Calvary的廊柱中庭(Triportico),和一座圆形大厅(Anastasis,意为“复活”)。

圣墓教堂进门处,一块红色的大理石安放在中间,传说中人们把已经死去的耶稣从十字架上解下来,安放在这块大理石上,涂抹膏油,准备安葬,大理石上染满了耶稣的鲜血。

在人潮到来之前,虔诚的基督徒们在耶稣墓参加庄严的仪式。

在耶路撒冷老城之内,随时会碰到成群的基督徒,有的甚至背负着巨大的十字架,重走耶稣最后的苦难历程。

每天都有无数的基督徒来到这里,将自己的信物放在大理石上擦拭,带回家供奉。有的人跪在石板前,俯身亲吻石板,久久不愿离去。

人们排着队,等待进入耶稣墓,亲手抚摸一下里面的原物。耶稣当时被安葬于此,三天后也正是从这里复活。阳光从圣墓教堂的圆顶倾泻下来,照亮了人群,仿佛来自天堂的光,整个圣墓教堂充满了一种神圣、肃穆的气氛。

走进圣墓教堂,右转上楼梯,是教堂内的第三处圣迹,在当初竖立十字架的圆孔上,建造了祭坛。信徒们排着队,跪下,用手抚摸着圆孔。

基督徒点燃蜡烛,跪在耶稣被钉上十字架的地方,诵读《圣经》。

阳光将十字架的影子镌刻在耶路撒冷的漫漫时光中,我不是教徒,却被耶路撒冷的每一个场景所感动。信仰是不可磨灭的精神,是无法放弃的执着,是耶路撒冷的灵魂,感染着每一个如我一样的到访者。

有那么一句话:旅行就是从自己待腻的地方去到别人待腻的地方,想想说的很精辟,旅行除了去看壮丽的自然风光,就是想去看看这个世界上到底还有什么样的生活方式。对于耶路撒冷这个复杂体来说更是如此,不同宗教不同民族的人聚居在这里,定会碰撞出许多奇妙的火花。他们最普通的日常生活,就是我眼中最动人的风景。

耶路撒冷的清晨是从犹太人急匆匆的脚步中开始的,那是前去哭墙祷告的脚步。

喜欢耶路撒冷的清晨,那些弯曲的小巷,匆匆走过的黑衣犹太教徒,又或是擦身而过的迟暮老人,有如这座城市,充满了沧桑的味道。

花开了,攀上了谁家的窗棂,攀成了一幅画。

花开了,点缀在老城的各个角落,猫咪在花下流连,此刻的耶路撒冷如此温情。

花开了,穿着红色衣衫的孩子从花下走过,不知是谁映红了谁。

爸爸妈妈牵起孩子们的小手,去往幼儿园,去往学校。当地人往往用“仙人掌果”来形容以色列人的性格:外表坚硬带刺,但内心相当甜蜜。他们非常重视家庭生活,平日下班后或假日,他们大多和家人待在一起,安息日更是与家人在一起欢聚、祈祷的时刻。

整个老城慢慢苏醒,大马士革门内的集市摩肩接踵,有各种当地特色小吃让人眼花缭乱。

铺子都陆续开张,理发店也忙碌起来。

商贩们将货物顶在脑袋上的运输方式成为一道独特的风景。

老城中的不少巷子都是熙攘的店铺,出售各种各样的东西,宗教用品、旅游纪念品、手工艺品、服装。

面对川流不息的人群,店主们却会有自己的小世界。

非常喜欢这家店铺里的手绘工艺品,画面的内容多是卡通版的耶路撒冷老城和以色列的圣地七果(小麦、燕麦、葡萄、无花果、石榴、橄榄、蜜枣)。

历史的磨难让很多东西被摧毁了又再次重建,有些历史的遗迹也被埋在地下,让耶路撒冷变成了一座立体的城市,地上、地下,不同的历史,累成不同的空间。

在集市中偶遇的陌生人指点我们沿着一个毫不起眼的小楼梯登上屋顶,仿佛进入另外一个世界。

我曾经在杂志上读到过,这里是耶路撒冷的屋顶,也是当地人行走的“秘密”通道。

《圣经》中说“人不能只靠面包活着”,于是以色列人把读书当成了生活中不可或缺的一部分。平均每个以色列人每年要买10到15本新书,阅读量更是达到惊人的64本(中国人均读书只有不到5本),在这个陌生门口的一桌子书就是最好的证明。

住在老城里的犹太人大多是正统犹太教,他们总是穿着黑衣戴着黑帽,留着络腮胡子,梳着小辫子,这是他们对于自己所信仰的宗教的忠诚。

他们有严肃的时刻,也会有寻常人的一面,比如坐在台阶上打着瞌睡,或者是拎着商店买回来的东西赶着回家。

耶路撒冷不仅仅宗教的圣地,也是人们的家园,这里有孩子的笑脸。

有平凡的混乱。

也有生活的艰辛。

光线越来越柔和,也变得越来越温暖,老城又度过热闹的一天,开始重归平静。

雅法门下,小提琴依旧在寂寞的独奏。

街巷中,昏黄的灯光下,偶然有人抽着烟,不知道在思考着什么。

希望这座城,能永远像此刻一样宁静、和平。

TIPS:

1. 耶路撒冷老城不到一平方公里,步行是最适合的游览方式。城内分为四个区:犹太区、基督区、穆斯林区和亚美尼亚区。在此游览请尊重宗教习惯。

2. 犹太区

位于老城南部,最主要的地方就是西墙(也就是哭墙)。清早和傍晚祈祷的人最多,请注意,男女需要分开进入不同的区域。在犹太区能看到很多穿着黑衣的传统犹太教徒,是耶路撒冷比较具有代表性的画面。

3. 基督区

位于老城西北部,是面积最大的一个区。主要值得参观的是苦路,是指耶稣当年被逮捕,背负十字架,直至最终死去、复活的整个历程。要想走完整的苦路,可从老城的狮子们进入,最后在圣墓教堂结束,共有十四站。

4. 穆斯林区

位于老城东部,主要值得参观的是圆顶清真寺,清真寺与哭墙相连,入口在哭墙安检入口外。

以色列美食

以色列是一个宗教信仰浓烈的国家,其中犹太人约占全国人口的四分之三,所以这里的美食不但带有强烈的地域色彩,更带有强烈的宗教色彩,让我们在领略各种食物异彩纷呈的味道时,也深深感受到来自犹太民族的信仰的力量。

如果说要给以色列的食物分类的话,那首先就要分为KOSHER和非KOSHER。KOSHER是指符合犹太教规的清洁食物,他们认为KOSHER食物能给犹太人的灵魂以精神、智力和情感上的活力,遵守戒律,犹太民族才能团结和强盛。符合KOSHER标准的食物在选料和加工过程上都比常规食物更加严苛,KOSHER这个标志就是更高品质食物的标志。从某种意义上来说,KOSHER的含义已经远远超越了宗教,因此它也被誉为世界上最洁净的食物。

在以色列吃饭,每顿饭几乎都是以沙拉和PITA饼开始的。以色列有着独具特色的三种酱料:胡姆斯酱(Hummus)、芝麻酱(Tehina)和茄子酱。胡姆斯酱大概是其中最有名的,它由鹰嘴豆磨成泥再加入调味料做成;芝麻酱是由白芝麻研磨制成,一般会在里面加上香芹末,因为加入了柠檬汁,所以芝麻酱呈现白色,吃起来微酸,芝麻香气浓郁;茄子酱当然就是由茄子做的,看起来有点像拌茄泥,口味偏酸,很开胃。

前菜的沙拉各家都不尽相同,但一般都是蔬菜,也会有金枪鱼沙拉。

PITA饼绝对是以色列的当家主食,什么东西都可以往里面夹,一般配着沙拉一起上,选取自己喜欢的小菜放到饼里,再浇上特色的酱料,就是一餐的开始。

PITA饼既可以是一餐的配食,也可以是主角。这种PITA饼夹肉是当地非常流行的快餐,地位堪比汉堡。KOSHER中有很多在我们看来很奇怪的规定,这些规定大多来自于《圣经》。其中最重要的一条便是奶制品和肉类不能一起食用,所以这里的麦当劳汉堡里没有奶酪,这里的披萨饼上如果放了奶酪就一定是没有肉的素食披萨,夹肉的PITA饼里面也绝对不能放奶油酱。此行吃到最好吃的一个饼夹肉是在马萨达的景区餐厅里,肉是经过烤制的鸡肉,十分入味,搭配上蔬菜和芝麻酱,味道浓郁丰富。

吃完沙拉和饼之后主菜才会陆续登场。KOSHER中对于可食用的肉类有严格的规定,只有反刍并可分蹄的哺乳动物才可食用,所以猪肉和马肉是不允许吃的,日常以牛肉和羊肉为主。大多数禽类是被允许食用的。而对于鱼类来说,则必须要有鳃和鳞。有壳的贝类和其他海鲜都是不吃的。

在加利利湖边,主菜是彼得鱼,这道菜因为一个圣经中得故事而得名。加利利湖素有耶稣“第二故乡”之称,相传是诸如“传道收徒迦百农”、“五饼二鱼救众生”、“八福山上巧论道”等等宗教故事的发生地。这道菜的名字就来源于五饼二鱼的故事。这条鱼的本名说出来大家一定都不陌生:罗非鱼,产自加利利湖,肉质鲜嫩。烹饪方法也很简单,就是炸,甚至连调味料都没有放。吃前挤上鲜柠檬汁,撒上盐,原汁原味,喜欢和不喜欢的人都有。

在约旦河畔,我们吃到的是牛肉和鸡肉制作的主菜。牛肉被打碎后加入各种调味料制作成牛肉条,然后上明火烤制。

牛肉条口感紧实,各种香料散发着各自的香气,再混合炭火烤制过后特有的焦香,味道相当不错。

和软软的烤土豆一起吃特别搭。

大片的鸡胸肉经腌制入味后直接上火烤制,外表金黄,引人食欲。

鸡肉烤制的火候得当,肉汁还锁在肉中,所处不会觉得那么柴。相比牛肉,口味显得清淡一些,炭火的香味更加浓郁。

酒店里的自助通常会更为丰盛。

酒店厨师特意向我推荐了胡姆斯酱配炒牛肉末,夹在PITA饼里,味道不错。

在红海小镇埃拉特的酒店里,我们第一次感受了安息日的不同气氛。安息日(Shabbat)在希伯来语中是休息的意思,时间是从星期五的日落开始,到星期六的日落结束。在安息日的时间里,人们不能工作,只能与家人团聚,祈祷或者赞美上帝。周五晚上安息日的开始就像是一场盛大的节日,这一天犹太人都会很早下班,回家准备安息日的食物,因为在安息日里是不能动火进行烹饪的,所有食物要事先做好,然后放在家中的电热板上保温,在安息日里食用。安息日里一般吃三顿饭,最丰盛的当属周五晚上。太阳落山后,餐厅里忽然充满了做完祈祷的犹太人,大家在一起说说笑笑,共同用餐,气氛与前一天截然不同。

安息日里提供的食物与前一天比较大为丰盛,而且还出现形形色色的当地特色食物,所以在以色列,安息日的晚餐是绝对不能错过的。这个麻花一样缠绕的面包是安息日特有的面包,平时可是吃不到的哦。

餐厅一角,厨师正在切大块的酱牛肉,肉质酥烂、干香,非常好吃。

这个不知道叫什么,一共有两盘,一盘是黄色的,好像是用咖喱炖的。一盘是这种鲜艳的大红色,是和红菜一起炖的。

切开来,外面是糯米做的皮,里面是牛肉馅。

这道菜是炖羊小腿,咸中带甜,与红烧肉有异曲同工之妙,非常赞!

当地人很喜欢秋葵,通常是和番茄一起炖着吃。

各色甜食也粉墨登场,油炸的面食有的像甜甜圈,有的像排叉。

烤制的千层酥看着就一副很好吃的样子。

切开以后里面有奶油馅料,味道有点像蛋挞。

说到甜食,当然还有不能不提的椰枣。以色列盛产椰枣,干旱少雨、昼夜大温差的气候让这里的椰枣含糖量非常高,只要稍加晾晒就变得像蜜枣一样,这种半脱水的椰枣又软又甜,味道极好。回来时从免税店特意买了椰枣带回来,终不及在当地吃到的鲜椰枣。

在耶路撒冷老城附近的一家当地著名的餐厅The Eucalyptus让我们对犹太菜有了更深入的了解。这家餐厅位于耶路撒冷老城雅法门外的公园旁边,傍晚十分,桌子摆在屋外的阳光下,两边是石头房子,偶尔有猫走过,温馨而宁静。

餐厅主打创新的犹太菜,很多当地的食客都会慕名来此。

搭配四种不同口味的面包蘸酱,其中红色的是用橄榄油拌的番茄干碎,绿色的用小伙伴的形容像东北凉拌菜剩下的汤,充满蒜香,有点酸味,很清爽。

一道汤由三小杯不同口味、不同颜色的汤组成,赏心悦目,不过味道有些不易接受。

这里的菜摆盘十分精美,一道茄子就让很多人流了口水。长茄子烤制去皮,浇上芝麻酱和石榴汁,吃起来真的很像北京的拌茄泥。

无花果酿鸡肉,用整颗的无花果,掏出里面的瓤与鸡肉一同烹制后再酿进去,外面浇上浓郁的罗望子酱汁。吃起来又酸又甜,很开胃,但完全没吃出里面肉的味道。

这道以香菇为主料的菜让人惊艳,一是用香菇做主料很少见,二是香菇的肉质十分肥厚,放入口中,完全没有香菇本身的土腥味,取而代之的竟然是一种肉香,这道貌似普通的菜一定有着不同寻常的做法。

肉菜点了两道这里的招牌菜,这道是菲力牛排。当服务生向我们推荐菲力牛排的时候我还不以为然,因为牛排已经吃过很多的,无非就是考验厨师的火候而已。这道菜端上桌子已经让人欢喜,配菜十分丰盛,最下面是加入了蘑菇酱的土豆泥,绵软香滑。旁边是各色烤蔬菜,中间是大块的牛肉。

牛排最关键的时火候,老一分口感就差之千里。刀轻切,牛肉露出微红的内心,不用入口已经知道必然是很嫩的。尝一口,不但口感鲜嫩,而且味道也入得深厚,不愧是这里的招牌菜。

另外一道厨师推荐菜品是咖喱鸡肉饭,里面有大块软烂的鸡肉。厨师说,人越多点这道菜越热闹,会用超大的铁锅来做这道菜,并且在桌上当众揭开锅盖,大家一起祈祷锅底会有又脆又香的锅巴。

热情的老板兼主厨亲自来给我们介绍他的菜品,我们一起聊起天来,他给我们讲他家族的历史,以及他做菜的理念。这里所有的菜品都会遵循传统犹太菜的原则,在原则之上进行创新,他曾为了某一种酱料而遍寻世界,为了达到想要的味道和口感不惜余力。他曾受到意大利总统的邀请去总统府做饭,也是BBC节目和各种报纸杂志上的常客。他以自己的创意和执着征服了所有人的味蕾。

他还特意给我们展示了他钟爱的材料和酱汁,他很擅于利用当地普通的食材去创造出不普通的味道。

他说自己还未到过中国,早就听说过这里有很多好吃的东西,一定会来,也欢迎更多来自中国的美食爱好者去品尝他的手艺。我们不禁为这份美味背后的努力与精神所感动,我想,这便是美食的灵魂所在。

饭后,主厨为我们送上了这里的甜品。铺底的是芝麻酱和巧克力酱,搭配鲜无花果。

甜品拼盘中的布丁和冰激凌。

还有烤制的巧克力熔岩蛋糕。

在一场视觉、味觉与精神的三重盛宴中,老城的夜幕渐渐降临,这是我们在耶路撒冷的最后一晚,也是在以色列的最后一晚,我们无法去赴主厨第二天一起去逛市场的邀约,只能将这场夜幕下的盛宴永远的留在味蕾之上。

以色列是一个由多民族组成的国家,犹太人和阿拉伯人占了人口的绝大多数,另外有少量的切尔克斯人和亚美尼亚人。多民族的国家必定有着多民族的美食,各民族在菜式上有相似之处,但细品起来,却又截然不同。这里便用三家餐厅作为代表,对犹太、阿拉伯和亚美尼亚的美食略窥一二吧。

前面已经详细介绍了犹太美食,不过接下来的这家犹太菜餐厅还是有所不同,因为这是一家家庭作坊式的餐厅,在这里吃到的便是最地道的犹太家常菜。

【以色列】异彩纷呈的多民族美食

门口的框里堆着各种蔬菜,都是他们在农场里自己种植的,特别新鲜。

这里每一个角落都经过精心设计,但却毫无痕迹,坐在这里,不由得有种在家吃饭的感觉。

后院也别有洞天。

家里养的狗狗有温柔的眼神和温顺的性格,简单摸摸它的头就可以和它交朋友。

厕所门口的照片墙。

装饰品也都是主任自己DIY的。

店里还出售各种各样自制的产品,从果酱、红酒等食品,一直到草编的垫子、项链等装饰品,绝对独此一家。

餐厅里所有的工作都由一家人共同承担。

中国餐桌上标配的调料罐是醋和酱油,这里餐桌上标配的是橄榄油和黑胡椒。

腌制的橄榄常常作为佐餐小食,有开胃解腻的功效。

暂且叫这道菜为南瓜糕吧,外表圆圆的像一个蛋糕,做法上也和蛋糕有异曲同工之妙。

再来尝尝这里现烤的手打披萨吧,因为在犹太菜中,奶制品与肉是不能一起烹饪的,所以披萨上的配料很简单,只有番茄酱和奶酪,也因为如此,味道更加纯粹。

披萨上的奶酪同样是山羊奶酪,比一般的奶酪味道更浓重,酸甜的番茄酱减轻了奶酪的腻口,让披萨入口后散发出浓郁的奶香。

一路上的酒店自助餐中都能看到这道菜:Shakshuka,暂且称它为以色列版的西红柿鸡蛋吧。从它出现的频率上看就知道这是一道能和PITA饼和胡姆斯酱(Hummus)相提并论的以色列国民菜,一般作为早餐来食用。它的历史非常古老,据说可以追溯到奥斯曼帝国,之后渐渐在中东地区和西班牙盛行。直至现在,Shakshuka都还是突尼斯人、黎巴嫩人、摩洛哥人和阿尔及尼亚人的主食。

这道菜一般都会盛在圆形的大铁锅中,卖相显得有些凌乱,但其实味道是很好的。主料是西红柿和鸡蛋,但与中国的西红柿炒鸡蛋有着天壤之别,应该叫做西红柿炖鸡蛋比较贴切。它是用西红柿长时间焖烧成酱,再加上各种调料及辣椒酱,也会根据不同的习惯在里面添加茄子、胡萝卜等多种蔬菜以及奶酪,最后把鸡蛋卧在里面。

阿拉伯人约占以色列人口的五分之一,很多阿拉伯人在以色列经商,开餐厅或酒吧、经营纪念品商店或者是开出租车。在死海边,我们就造访了这样一家阿拉伯风情的餐厅。又是如此低调的门脸,让我们好一通怀疑这是一家人气餐厅。

进门之后,便会发现餐厅的布置相当另类。旧收音机、旧熏香炉、旧烤架都被当成了装饰品。

坐在餐厅里,就可以欣赏死海的日落。

老板说要给我们上店里的招牌菜式,一定会给我们惊喜,而我们正乐得听从老板的安排。一人先来一杯以色列的本地啤酒Golden Star开场。

先上前菜,和犹太菜的前菜大致相同。用叶子包裹着的是糯米,吃起来有股油漆味儿。

饼的风格已经有些不同了,不是薄而中空的PITA饼,而是半发面的实心饼,饼的表面撒了香料,可以抹上胡姆斯酱来吃。

当主菜出现在眼前的时候所有人都惊呼起来,原来老板的看家菜就是烤肉大拼盘,分量着实吓人!在阿拉伯人的饮食中,肉食占据了最大的比例,其中以烤肉最为出名。烤肉的过程中不添加任何调料,而是在肉上烤炉前用秘制香料腌制入味。烤的时候只撒盐,外面焦黄,里面鲜嫩。

烤肉有鸡肉、羊肉和牛肉三种,粗大的铁钳子足有半米长,而每一块肉则有核桃大小,举起肉串只觉霸气外露,香气逼人。赶紧送进嘴里,无论是哪种肉,都异常鲜嫩,从里到外都滋味十足。就连最柴的鸡肉也绝对没有一点干涩的感觉,香滑软嫩,让人爱不释口。

就一盘菜已然让所有人的肚子只剩下喝咖啡的份儿了,阿拉伯式的黑咖啡搭配小甜点来的正是时候。

我没有记住这种阿拉伯点心的名字,它全身酥脆,有芝麻酱的香味,味道上有点像大虾酥。因为是现烤的,所以比大虾酥又更胜一筹,与清苦的黑咖啡一起完美搭配。

我们一边喝咖啡一边聊着彼此的国家,颇具特色的阿拉伯点心还吸引了来死海度假的加拿大小伙子,我们邀他一起来坐。大家聊得高兴之处又开始喝酒,直到半夜微醺方才收场。这一晚,也是我觉得与以色列的生活最贴近的一晚。

我们跟随手机导航找到这家门脸不大的餐厅,这是耶路撒冷老城中一家小有名气的亚美尼亚菜餐厅。

耶路撒冷的老城里到处都是石头房子,这家餐厅便身在其中,最赏心悦目的座位其实是在院子之中,倚靠在石头墙壁下的椅子上,能看到耶路撒冷的天空。为了拍摄时的灯光,我们选择了餐厅一角一处比较亮的位置。

因为下午在里一通胡吃海塞,到了晚上肚子并不饿,于是便让服务生推荐了三道代表菜。第一道是烤鸡肉串,说实话,肉串的味道是不错的,但是因为之前阿拉伯的肉串太过令人印象深刻,所以对这个肉串便没了太多感觉。

最后上来的时炸丸子,看起来以为是以色列的平民小吃falafel,一种用鹰嘴豆泥炸的丸子。入口一咬,才惊觉这是牛肉丸子。外壳非常酥脆,而里面的牛肉泥还很软嫩,外壳把牛肉香紧紧的包裹在里面,只有咬开的那一刻才会一股脑的窜出来。夹在PITA饼里,再撒上一些胡姆斯酱则更加美味。

从餐厅出来,天色已经全黑,我们心满意足的走在老城的夜色之中,这一路上异彩纷呈的美食一下子涌上心头,我想,在我回来以后的很长时间里,都会回味无穷。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/994163544.html