事情的开始,要从这篇网文说起:

《哭了!百雀羚3000万+阅读转化不到0.00008》

3000万PK0.00008的悬殊比例,“母亲节最失败营销“的噱头和百雀羚知名品牌的反差,瞬间引爆了广告界的朋友圈。平时估计根本没怎么用过百雀羚的一帮子广告狗设计狗,抡起袖子开始了口水战。

乍一看,该文论点论据充足,还有详实的数字作为支撑,百雀羚怎么看都像是钓鱼钓到虾,花钱打水漂的傻老帽。

但转念一想又觉得处处透着诡异。

拜托,这是百雀羚欸?

这是那个2015年双十一1.08亿,2016年1.45亿,连续两年美妆双冠王,86岁的国货品牌百雀羚欸?

作为一个KA渠道覆盖了3万多家门店,电商渠道天猫四家旗舰店、京东、唯品会、蘑菇街旗舰店全网覆盖的品牌,就算不打广告,平均一天一个线下门店的自然流量营收也不止8000块吧?然而你只拿一个天猫旗舰店的预定数据来计算,这算是公平公正还是故意误导?

有人说百雀羚这个神广告是为了推“月光宝盒”,你看广告结尾“月光宝盒”产品不是出来了吗?还可以找客服领代金券,而且是网络途径传播,他这明显就是为了该产品在天猫旗舰店做的推广,只能看天猫旗舰店的数据说话。

好,那你告诉我为什么广告上只放了产品形象,没有二维码,没有天猫旗舰店的猫头标志,没有任何明显的引流渠道?

难道是一个连续两年创造了天猫双冠王的营销团队犯了最最低级的错误?

事情到这里,所有的口水仗集中到了一点:

百雀羚此次传播行为究竟是主推品牌还是要促进销售?

其实这个问题根本不是个问题。

因为所有广告人都知道一个常识:

广告是没有即时效应的,它的目的是增加品牌含金量、曝光率、品牌内涵及品牌生命力;想要短期“下货”,正确的做法是“促销”而不是“广告”。

广告投入是增加产品价值,产品促销是削减产品价值换取销量,这是完全相反的两个概念。

狗哥的判断是:

这次传播没有明显的促销迹象,主要目的不是促进销售,而是品牌传播。至于其中一些细节,网上有不少文章在探讨,狗哥在此就不再赘述了。

如此看来,所有打口水仗的公众号,要么是真的一点不懂广告,要么就是在“蹭热度”。

至此,我们所讨论的仅止于现象层面。因为所有的论点、论据、角度都是即有的事实。

接下来,狗哥带领大家深入本质做更深一层的思考:

如果我们是百雀羚官方,我们为什么要做这一次品牌传播?

我们现在面临的是什么状况?

要解决什么问题?

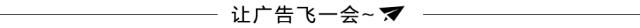

曾经有一段时间,百雀羚品牌在市场上“几乎消失”。2000年开始,百雀羚由合资公司转制成为全资民营公司;2004年,百雀羚才真正开始在产品和品牌层面发力,整整17年时间,百雀羚重新坐上了国货美妆第一品牌的宝座。

也是在这段时间内,国内美妆行业的变化可以用翻云覆雨来形容。我们曾经耳熟能详的小护士、丁家宜、大宝等民族品牌,不知不觉间都卖身给了外资公司,要么被雪藏直至消失不见,要么被冷落掉落到二线品牌。反倒是百雀羚在沉寂中逐渐发力。这中间,支撑它的主要是产品质量、品牌文化和产品口碑。

2013年,访问坦桑尼亚时,百雀羚作为国礼相送。2015年,百雀羚又被作为“国礼”在驻华使馆联谊会上赠予100余位驻华使节。百雀羚品牌被抬升到了一个前所未有的高度。

由此看来,百雀羚在品牌层面,所要承载的内涵其实非常多:

1.从某种角度来说,美妆是一种时尚品。作为一个86岁高龄的,曾经“休眠”过的“情怀品牌”,除了情怀之外,如何贴近,甚至引领当今的时尚?

2.通过收购和品牌布局,如今国内美妆的各个品类都被外资品牌“填满”,且高度集中在宝洁、强生等几个国际日化巨头手中,百雀羚品牌如何定位,才能在这样的竞争环境中撕开一道裂缝,在消费者心目中站稳脚跟?

3.百雀羚已经被抬升到了国家品牌的层面,在美妆领域代表着国家形象。他该如何保持品牌的“中国特色”?

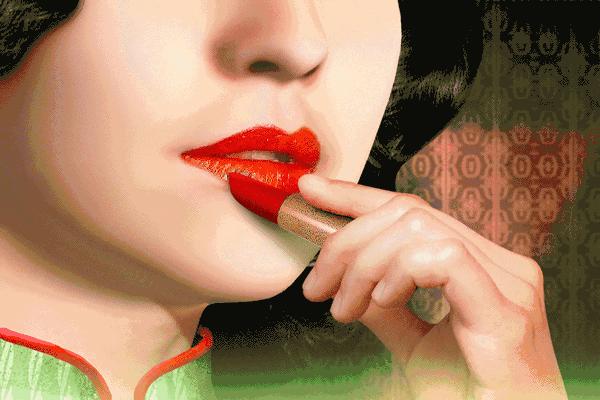

百雀羚的答案是:时间。

86年一如既往的草本配方和传统工艺,就是品质的保证——这是时间的积累。

“潮流永远在变,唯有风(经)格(典)永存”——这是时尚的时间之花。

也只有跟时间捆绑在一起,百雀羚才能承载起一个崛起的东方大国“国礼”的重量和文化厚度。

在86年的时光当中,即使在最沉寂的十几年,百雀羚的销售也一直没有中断,而是维持在一个稳定的数量。

因此,对百雀羚来讲,其品牌需求远远大于销售需求。其品牌崛起必然带动销售崛起——其销售崛起的原因也必定是品牌的回潮。

百雀羚将品牌与时间捆绑,必定是品牌团队深思熟虑的结果。同时我也敢保证,如果这个团队的双眼紧紧盯着的是KPI、月销量、转化率这些短期指标,这个品牌根本不会是今天大家看到的这个样子。

站在这个角度,再来看百雀羚母亲节这个一镜到底的神广告,我想大家应该会有不一样的体验和收获。它的场景、细节、特写、文字的设定、它的理念和诉求,其中的妙处,留给诸位自己去体会吧。

这次事件的发生、发酵、发展、传播,高度集中在广告和品牌设计的圈子里。这几天看了许多观点和嘴仗,看来看去,无论是黑是白,焦点归根结底都是两个字:卖货。想到这一点,狗哥虎躯一震,开始反思这么一个终极问题:我们到底为什么做广告?

太多广告人、设计人习惯性地把销量、转化率、利润率、传播率指标当作理所当然的事情,甚至是考量品牌传播成功与否的唯一维度。从来没有人考虑过,“品牌”的里面是不是更应该包含着“人性”、“温度”、“认同感”、“企业精神”、“社会责任”、“文化内涵”……这些与赚钱不那么直接相关的因素。

改革开放以来,中国的工业经历了一个从无到有,由弱到强的过程,跟《人民的名义》中侯勇饰演的赵处长一样,“穷怕了”的中国人开始了大步快跑,拼命赚钱。慢慢地,这种心态成了习惯,成了在各方面衡量成功与否的唯一指标。与产品销售直接相关的品牌策划领域首当其冲。

以至于事到如今,全世界都知道我们是一个惟利是图、急功近利的民族;

全世界都知道我们关心利润率胜过关心产品质量和服务;

全世界都习惯性地把“质次价廉”、“仿冒侵权”、“假货天堂”的标签贴到所有“MADE IN CHINA”的头上;

全世界都知道我们的广告和实际产品存在落差,只能是“看看就得了”。当真你就输了。

许多国际品牌也理所当然地“按中国国情”将同一产品“减配加价”卖到中国市场,卖给“人傻钱多”的中国人;

在出现产品质量问题时,连维修和召回在中国都要“拐个弯”。

更有甚者,现在连国人自己都不相信国货品牌。明明产品质量、配方、生产工艺都不次于国外,价格还更便宜,广告也打得人人皆知,甚至某产品广告词直接就是“中国人不必到国外买某某某”……

然而我们的同胞还是非要去国外免税店扫外国货回来。

可悲吗?

我想,造成这种后果恐怕跟广告行业一直以来习惯性脱离产品本质的吹嘘不无关系吧?更深一层来讲,跟广告行业一直以来急功近利的销售导向不无关系吧?

这种国货形象甚至影响到一些国家品牌的国际形象。比如技术并不落后的高速列车,我们在国外竞标时,报价要比日本新干线低一个层级,甚至要贴钱竞标。即使这样,客户对我们品牌的认同感仍比不上对新干线的认同感。

每一个个小的品牌形象,共同构筑的就是国家品牌形象。每一个个小的品牌表现,在国际交流中都会贴上“中国”的标签。从产品定位、生产到品牌建设、品牌营销,我们的“套路”越多,在时间的维度里产生的破坏力就越大。

也许,我们都应该静下心来,好好想想品牌究竟该怎么做了。

也许,真正“与时间作对”的,是我们这帮广告人吧?

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/987323157.html