与中国人一样,日本人十分钟爱菊花。不过,菊花究竟何时传至日本,一直有着多种观点。有人认为,是经朝鲜传到日本的;也有人认为,是随东渡日本的僧侣直接传过去的。

菊花来到日本后,因其淡雅不失华丽的风采,十分迎合日本皇室贵族和文人墨客的情趣。他们大力推崇菊花之美,将其视为最高贵者,其内在的精神和气质,更被升华到了非常高的境界。

1

成书于奈良时代(710年-794年)的汉诗集《怀风藻》中,就有很多咏菊的诗句。诸如“菊浦落霞鲜,莫谓沧波隔”,“倾斯浮菊酒,愿慰轩蓬忧”,“沾兰白露未催臭,泛菊丹霞自有芳”等等。

到了平安时代(794年-1192年),宫廷贵族们不仅在庭院中种植菊花以供观赏,并仿效中国“重阳”赏菊的风俗,将农历9月9日定为“菊节”。

相传,每年的这一天,宫廷内不仅会进行菊合(斗花)、饮菊酒等活动,皇太子会亲率诸公卿臣僚到紫震殿拜谒天皇,君臣共赏金菊、共饮菊酒;到了10月,天皇会再设“残菊宴”,邀群臣为菊花“践行”。

日本《凌云集》中,记录了嵯峨天皇(786—842)仿学唐诗文所作的22首诗歌,其中就有“重阳节神泉苑赐宴群臣”,“九月九日於神泉苑宴群臣”等,大多描述重阳“菊节”君臣共宴时饮菊酒、赏菊花的活动内容。

日本“赏菊”之风的盛行,折射出了日本人对中华先进文化的尊崇。

到了江户时代(1603年—1868年),除了文人会以菊花为题咏诗吟唱外,不少平民也开始栽培菊花,并在衣服、家具上饰以菊花图案。

另外,陶渊明所抒发出的归隐情趣,引起了不少日本人的共鸣。譬如江户初期画家菱川师宣所作《余景作庭图》中,有一园画满菊花并注明:“此名为菊水之庭……池之周围结菊篱以植菊,以陶渊明之诗心而作。”

现如今,日本的重阳节已更名为“菊花节”。在节日当天,人们会在家中布满菊花,并举行菊花酒会,一边品尝菊花酒,一边欣赏五彩纷呈的菊花。与此同时,许多日本人会去寺院向菩萨献菊。

另外,许多店铺以菊花纹作商标,譬如门前的装潢、室内的装饰、神社的瓦顶、家具。日本妇女的和服上,也印有菊花图案。可以说,圆形的菊花图案几乎遍布日本各地。

2

简单地说,中国和日本的菊花,不仅“同源”,在内涵上也有着一定的相似之处。不过,日本的菊花,同样有着自己的“本土特色”。

首当其冲的,便是其特殊的地位和待遇。在中世纪的日本,菊花不仅受到贵族和知识分子的尊崇,菊花图案还是日本皇家的专用家纹。到了12世纪,菊花正式成为了皇室专用的图案。

历史记载,镰仓时代(1185年—1333年)后期的后鸟羽天皇就以“爱菊成癖”著称,譬如命令工匠在太刀上雕饰菊纹,名为“菊御作太刀”。

后鸟羽天皇对菊花的偏爱以及对菊花图案的御用习惯,一直被后世天皇所沿袭。历代天皇都将菊花纹章作为恩赏,赐予有功的臣下。

到了幕府时代末,菊花纹更带上了政治色彩。譬如在1868年戊辰战争中,日本朝廷向军队颁赐了菊花章锦旗。他们将战争取得的胜利,归功于菊花的“神助”,是锦旗中的菊花图案带来的佳运。

明治二年(1869),皇家布告天下,规定以16重瓣的菊花图案作为皇室的御用纹章。天皇家徽是18瓣(置于正面),其他皇族为14瓣(置于背面);皇室帽徽上用16瓣的菊花。

明治四年(1871),官方规定菊花图纹为皇家所有,民间禁用。除了国家和皇室贵族,任何人不得使用菊花图案,菊花纹变成皇室的象征。即便到了今天,倘若到日本人家作客,携带的菊花则只能有15片花瓣。

除了皇室的建筑及政府机构外,日本律师徽章和法院的牌子、日本护照的封面以及国会议员佩戴的徽章上,皆有菊花图案(在日本,只有检察官、法官、律师才有资格佩带菊花图案的徽章),日本国民得到的最高荣誉也是菊花勋章。

二战以后,日本皇权的衰落,菊花图案在民间开始逐渐使用起来。譬如昭和30 年(1955年),日本发行的50日元的硬币上,就刻有菊花图案。

3

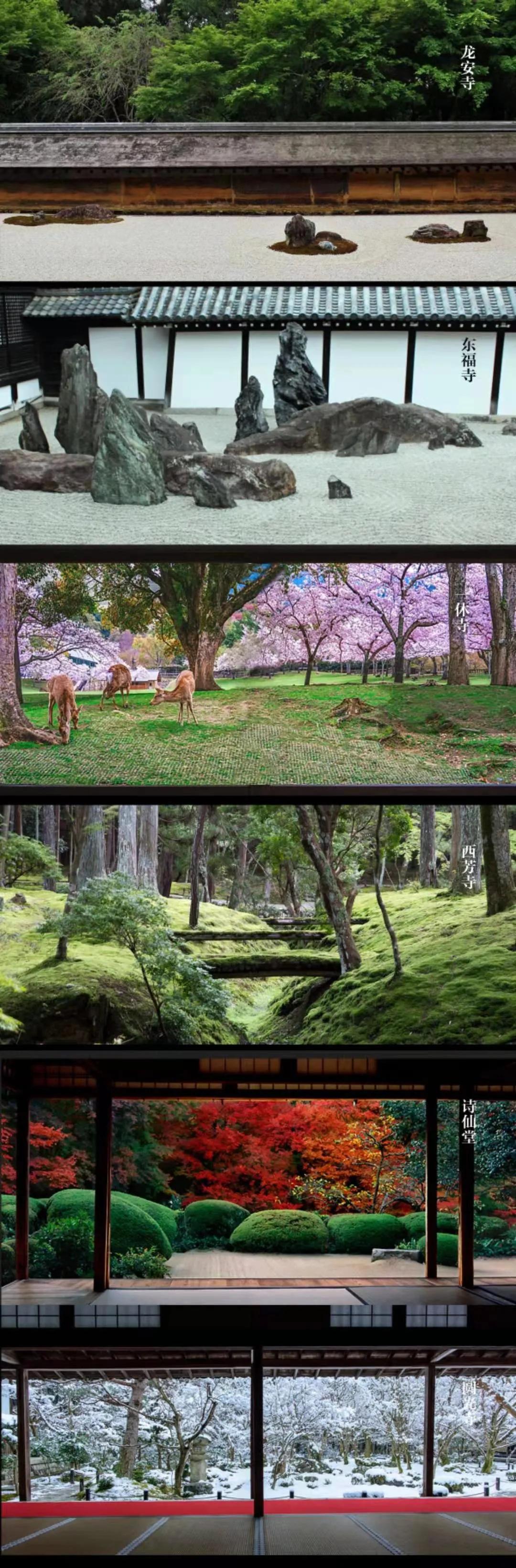

为什么菊花在日本如此受宠?学者们普遍认为,菊花蕴含着比较深刻的“日本式民族精神”。日本的美学,在充分吸收了中华文化养分的同时,进行了一系列的本土化改造,最终形成了“和风清舞,菊花剑影”的特征。

“和风”,是指人与自然的和谐,“清舞”是简洁和素朴的象征;“菊花”是高风亮节,“剑影”指武士道精神,这无疑是日本人矛盾性格的终极体现。

正如一些西方学者所评价的那样,日本是个“精神分裂的民族”。他们既尚武又爱美,既蛮横又文雅,既好斗又和善,既谦卑又极度傲慢自大,形成了匪夷所思的“互补”。

关于日本的“精神分裂”,我们可以从地理因素进行切入。日本是个美丽的岛国,有雪山、海滩、温泉、瀑布,幽雅庭院中,处处洋溢着小桥流水和繁花似锦的诗情画意。不过,日本也经常受到地震、火山、台风以及战乱等自然灾害和人为战争的频繁袭击。

因此,日本人看到的大部分“美”,几乎全是稍纵即逝、顷刻化为乌有的。他们相信,美好的事物是不稳定的。到了6世纪中叶,佛教传入日本后,佛教教义中的悲世人生观,在日本迅速得到了共鸣,并渗透进进了他们的审美意识中。

随着时间的推移,逐渐形成日本民族独特的“物哀”的美意识。之后,又相继出现了以幽玄为中心的“空寂”和以风雅为中心的“闲寂”美。它们构成了日本审美意识的主体,大大地拓展了日本民族固有的美意识和表现出来的艺术深度。

日本人之所以爱残花,是因为他们认为花落中潜藏着一种令人怜惜的哀愁情绪,这种瞬间的“哀”和“美”与佛教“短暂、无常、生死轮回”的思想相吻合。

日本人在赏花中意识到,花开的美丽并不在于它长盛不衰,而在于它必经凋零。而菊花隐藏着哀愁情绪,蕴涵着日本民族“物哀美”的审美精神。譬如在平安中期以后,日本人偏爱白色的菊花。经过晚秋或初冬时分冻霜和小雨的洗礼的白色的菊花,在凋零前常常变成了紫色,给人以即将幻灭的独特的美感。

“哀”是日本人表达情感的重要方式,它并不是病态的忧郁,也不是无病呻吟或是颓废的心理和情调,而是日本民族对“悲哀”的一种特殊感觉。日本人悲哀生命短暂、感叹叶落花谢,并把它们融入到自然万物的审美观照中,这逐渐形成日本民族喜爱残花的美意识,进而形成了自强、自立的精神。

一直以恬静和淡雅示人的菊花,集中体现了日本对大自然“物哀美”的审美思维。所以,日本人给它戴上皇家之花的桂冠,也就顺理成章了。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/978953472.html