昨天三爷在微博看到张韶涵发了最新的vlog,三爷看进去看了一眼,开屏第一幕就被这个状态惊了。

大家品一品视频里这个状态,虽然有一定的滤镜影响,但整体的皮肤紧致度、线条感也可以说是令人赞叹了吧!

37岁保持成这样,也难怪她每次推荐啥产品都有人容易动心了,看着她的脸就觉得很有说服力。机场跟拍图都能有这么厉害。

为了搜集素材,基本是个女明星分享护肤相关的,三爷和大人都要跑去瞅一瞅,张韶涵这种大户更是每条都看过咯。

她之前在分享一款美白精华时说的“上脸会发热”这个问题,让三爷想起了很多童靴的疑惑,用一款产品感觉到脸部发热到底是不是正常的反应,是不是预示着自己有过敏的倾向。

尤其是用很多猛药的时候,很多喷油都有点战战兢兢的,很怕用不了导致“烂脸”等严重反应,所以碰到使用产品发热特别犹豫,到底能不能继续用呢?今天三爷来帮大家区分一下吧。

老规矩,先上太长不看版。

太长不看版

皮肤会感觉发热可能是:

刺激热:通过接触护肤品中的某些物质导致了皮肤末梢神经的过度反应,导致了皮肤不适感(灼热、刺痛、瘙痒),炎症,血管扩张皮肤泛红问题出现。

被动热:热其实是产品本身出现了放热反应,然后热传导致使皮肤有了发热的感觉,和皮肤神经过度反应导致皮肤“感受”到灼热完全是两码事。

刺激热是每个人都要小心的,它意味着皮肤的一种“不舒适”“不健康”反馈,不耐受反应也可算在内,但是可以通过建立耐受使皮肤适应。

被动热则无需太多担心,健康皮肤一般来说热个几分钟就会恢复正常,短时的低热对皮肤没有什么负面影响。但是本身皮肤容易被外界的高温刺激到导致不良反应的人群应避免。

刺激热

我们先来说说大家通常认为的过敏、不耐受会热是因为什么。

这个跟我们的感觉神经纤维有关,拽专业原理太复杂了,我们举个生活中比较常见的例子,辣椒大家都见过吧,辣椒本身不热,但是蹭到皮肤上也会有一种热甚至烫的感觉对不对?

这是因为辣椒中含有一种叫辣椒素的成分,接触皮肤后会过度激活皮肤末梢神经TRPV1受体活性,致使皮肤产生灼热、刺痛、瘙痒等感觉,还有诱发炎症,引起血管扩张。

使用护肤品后的过敏、不耐受发热跟上述这个例子的原理类似,简单说就是通过接触护肤品中的某些物质导致了皮肤末梢神经的“兴奋”,过度反应的后果就是皮肤不适感(灼热、刺痛、瘙痒),炎症,血管扩张皮肤泛红等等。

这类可算是“受刺激”导致的皮肤发热,是我们不想要的、不必要的反应,像敏感肌、玫瑰痤疮人群就更容易中彩。

这种神经过度反应所导致皮肤问题,反倒是近几年帮助皮肤改善敏感的一种新方向,因为虽然皮肤屏障功能差会使神经末梢的保护也差,进而导致神经易被刺激,过度反应。

但也有发现某些人群,屏障功能没问题或者已经被修复了,但仍然经常动不动就出现炎症、过敏的反应,就很有可能是因为感觉神经的高反应性,大白话就是神经太敏感了,有点风吹草动就要立马反应。

所以现在改善皮肤敏感或者缓解敏感症状的时候,除了屏障修复、抗炎的产品,还会推荐大噶加入有降低神经末梢的敏感度、抑制神经兴奋性的产品。

比如优色林添加了SymSitive的产品,

Noreva的Sensidiane系列等。

上次讲炎症有很多童靴问,我一紧张、激动、运动时也会明显发红发热也是“危险人群”,说一个简单的辨别方法,出现明显的红热反应且平静呆着15~30分钟都丝毫不见症状减轻,那就真的要特别注意了。

碰到发热想快速缓解的,舒缓喷雾是一个不错的选择,走个捷径先把皮温降下来,类似医院的冷喷处理。

这样的反应普通人在用一些猛药出现不耐受反应的时候也可能会有类似反应,但大多数的不耐受反应在涂抹一段时间后会被皮肤所适应,皮肤知道了它们没啥危害,于是不再过度反应。

但也确实存在皮肤对某个成分或产品就一直“反应过度”,无法建立耐受的,那就...放弃吧,不能在一棵树上吊死不是。

虽然皮肤的热烫反应是皮肤出现炎症、过敏时的常见反应,但是!使用产品出现发热问题并不意味着就是皮肤出现了不良反应,这款产品你就不能用。

因为有不少产品导致的发热其实是产品本身出现了放热反应,然后热传导致使皮肤有了发热的感觉,说白了就是皮肤是被动被加热的,和皮肤神经被刺激导致皮肤“感受”到灼热完全是两码事。

被动热

感知冷热也叫温度觉,是我们皮肤本身就有的一种基础功能,这里面又包括感知冷的冷觉感受器和感知热的温觉感受器。

最简单的皮肤发热原理就是产品本身达到了放热的效果,自然就会让皮肤感觉发热,就像我们贴个暖宝宝一样呗。

当然了,用在护肤品里不可能设计的这么简单,品牌总不能跟消费者说你用完我们产品自己糊条热毛巾吧,那多没有噱头。

所以我们经常可以看到这样感觉十分神奇的产品:

whoo后的鹿茸发热面膜,碧柔的温感卸妆乳,AVA的温感护手霜,三爷把这类归为“主动热”的产品,本身的设计就是为了让你感觉到温热效果的,听起来有点神奇,其实原理是灰常得简单的。

暖宝宝、发热眼罩大噶都用过吧,原理是通过眼罩内的金属粉末与空气中的水分子结合后出现的放热反应来使皮肤感觉到温热感,类似的例子还有初高中化学课经常用来举例的生石灰遇水放热。

绝大多数温感护肤品的原理其实跟这个一毛一样,只不过把金属粉末换成了护肤中常用的「多元醇」,多元醇类物质的特性也是接触水后会释放出热能。

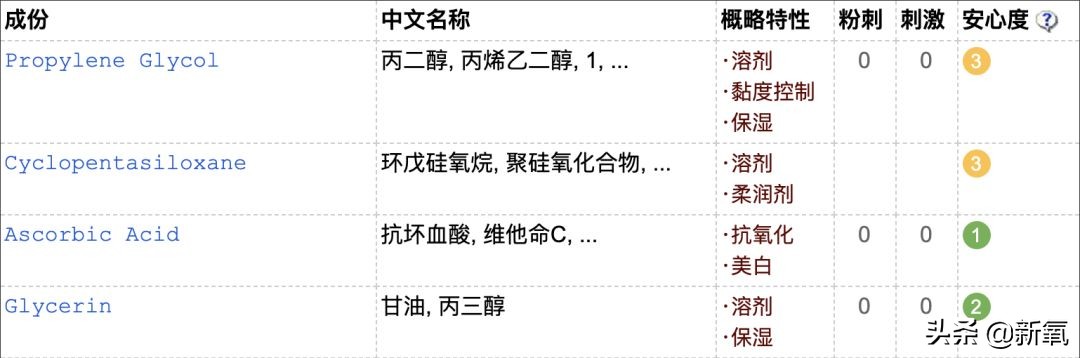

在配方中的前几位,大噶可以找找看有没有这几位:

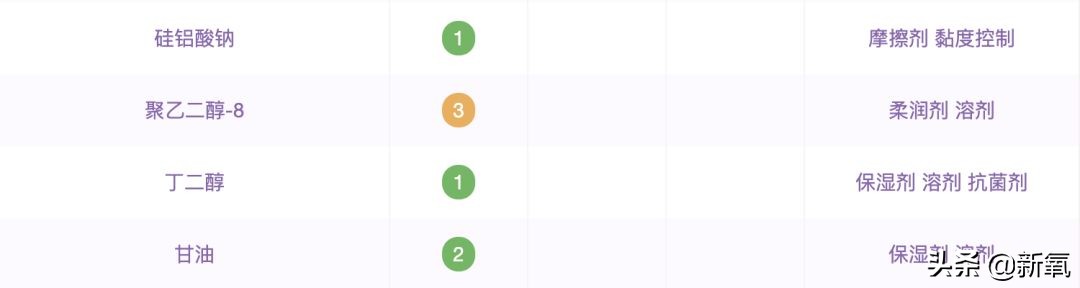

甘油(丙三醇)双丙甘醇丁二醇乙二醇聚乙二醇等等醇类...比如whoo后鹿茸发热面膜,前四位里有3个多元醇,聚乙二醇-8、丁二醇、甘油;

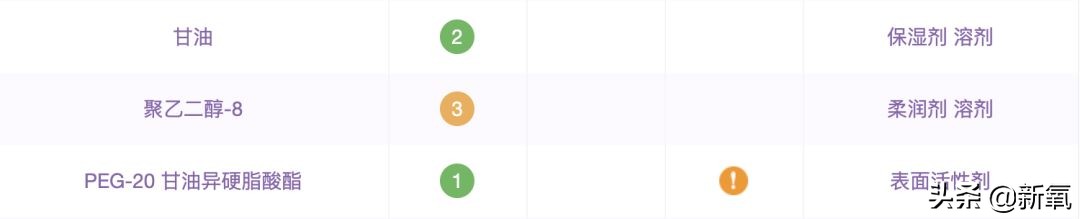

比如碧柔的温感卸妆乳,靠得也是丁二醇、甘油、聚乙二醇-8;

比如日系比较经典的IPSA的黑晶睿迷温感卸妆啫喱,最前两位也是多元醇的甘油和聚乙二醇-8。

温感型的产品使用时会带来更多的愉悦度、仪式感(对功效上的帮助没多大),但是通常都会感觉比较“腻”。

一个是常用的几个多元醇类质感多都是那种油不油、水不水、黏黏糊糊、稠不拉几的,高含量添加自然也决定了整个产品的质感。

再一个是因为多元醇遇水就放热,为了使用中能有明显的热感,产品中不能含有较多的水,不然半路热量就放干净了,产品就“失效”了,所以产品基本都是无水或者水含量很低的配方,自然感觉也会比较糊或者是厚。

同样的原理在很多并不是主打温感产品的身上也会出现,最常见的就是产品为了稳定性、防腐性等等的考量采用了高浓度多元醇(丙二醇)的体系。

比如科颜氏的维C紧肤精华乳液,丙二醇无水体系(高浓度VC也可能出现发热反应,两者都有作用,但多元醇体系出现热反应更主要)。

比如The Ordinary的VC熊果苷精华和白藜芦醇阿魏酸精华,纯丙二醇+活性物体系。

这样产品热造成皮肤“被动热”的,健康皮肤完全不用紧张,一般来说热个几分钟就会恢复正常,短时的低热对皮肤没有什么负面影响的。

p.s.但是本身皮肤容易被外界的高温刺激到导致不良反应的人群,三爷觉得还是避免这类出现放热反应的产品吧,尤其是吃个饭都能“高原红”的那种,不要自找“刺激源”了。

版权声明:CosMeDna所有作品(图文、音视频)均由用户自行上传分享,仅供网友学习交流。若您的权利被侵害,请联系删除!

本文链接://www.cosmedna.com/article/914945948.html